Народы Австро-Венгрии в Первой мировой войне глазами русского противника

Сенявская Е.С. Народы Австро-Венгрии в Первой мировой войне глазами русского противника // Вестник РУДН. Серия «История». № 4. М., 2009. С. 111-127.

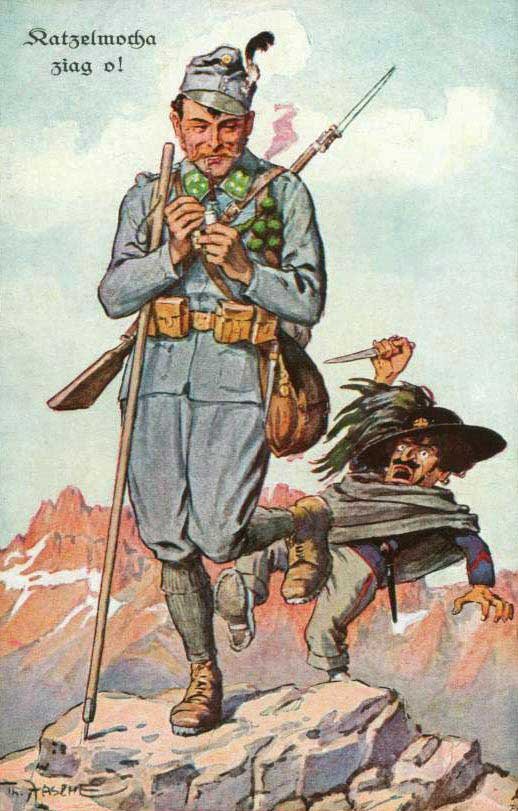

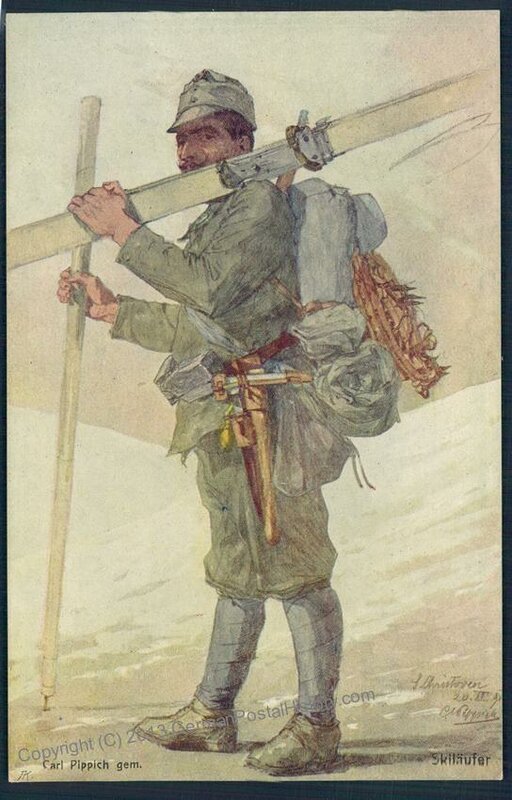

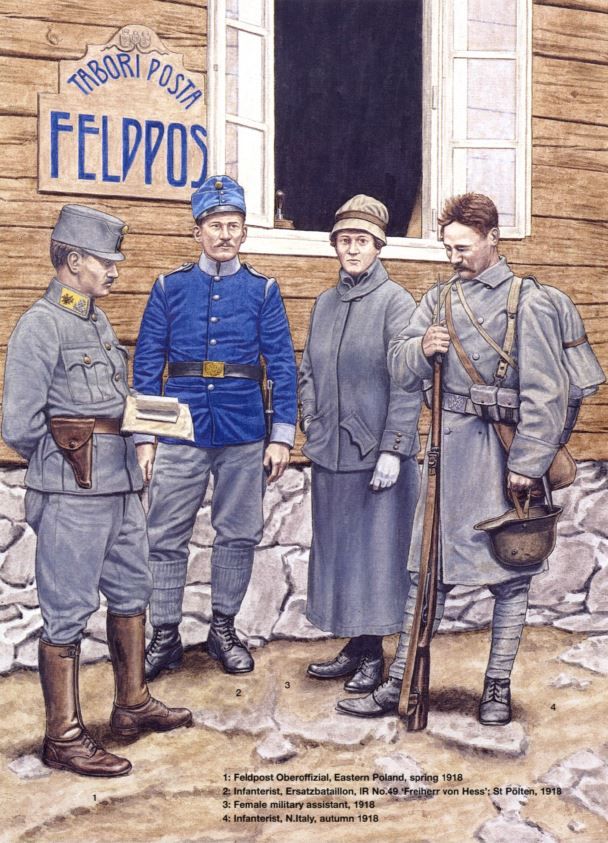

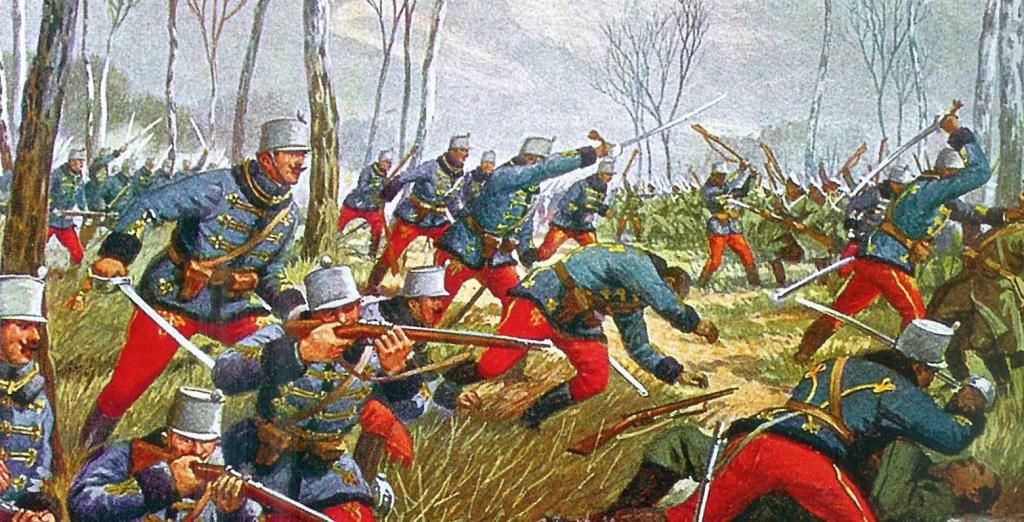

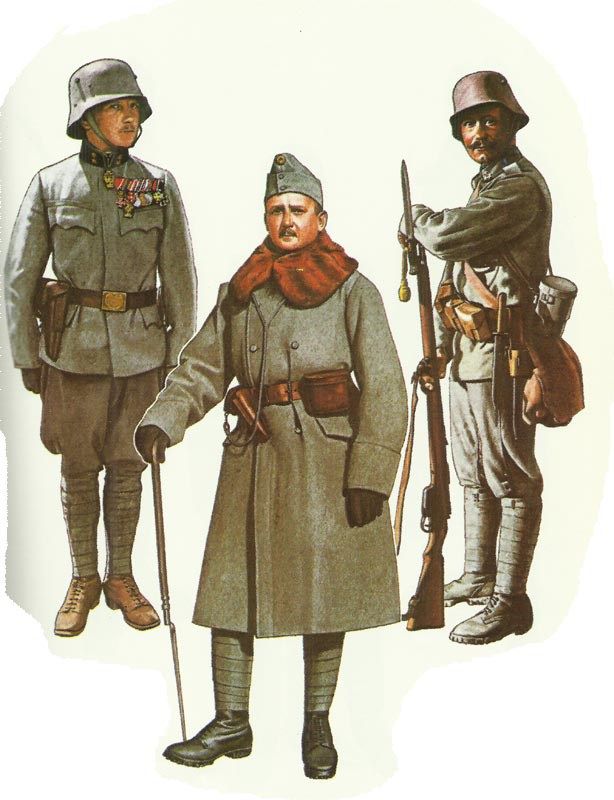

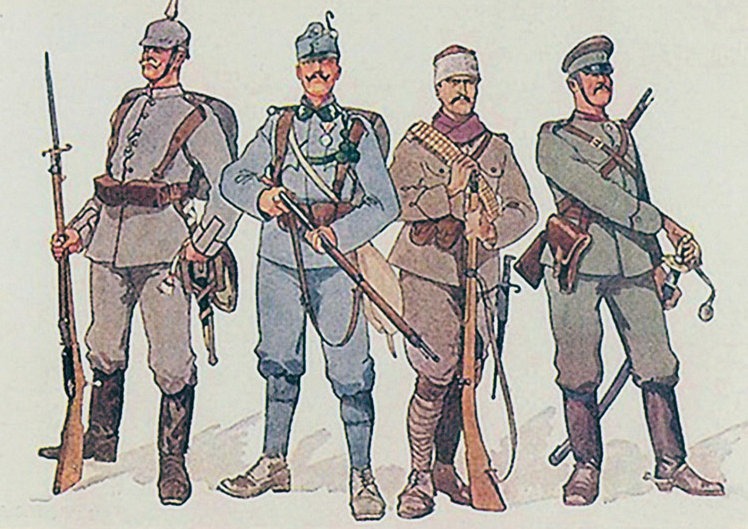

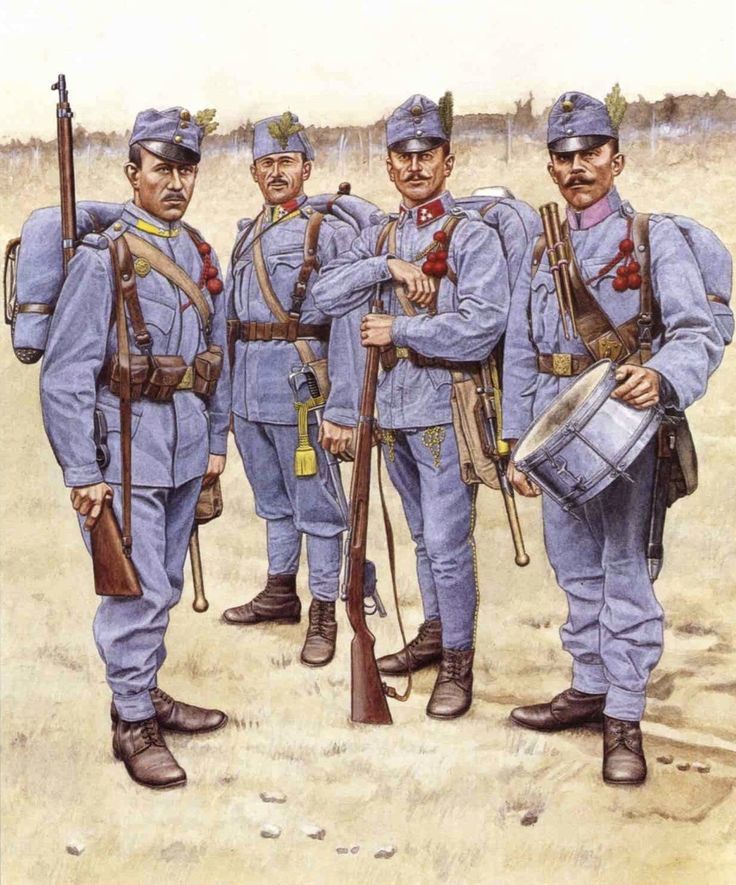

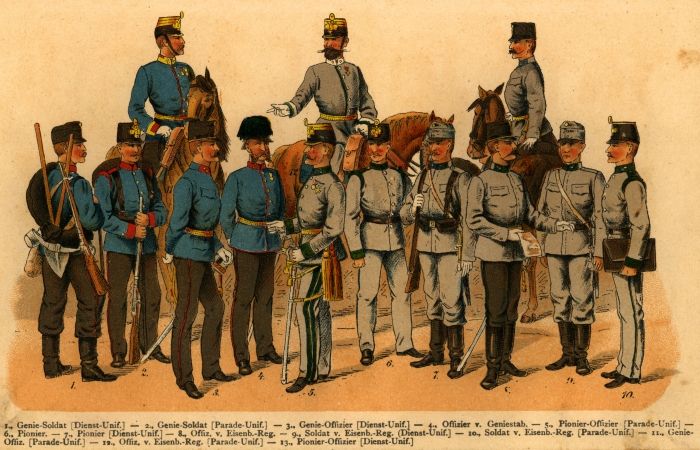

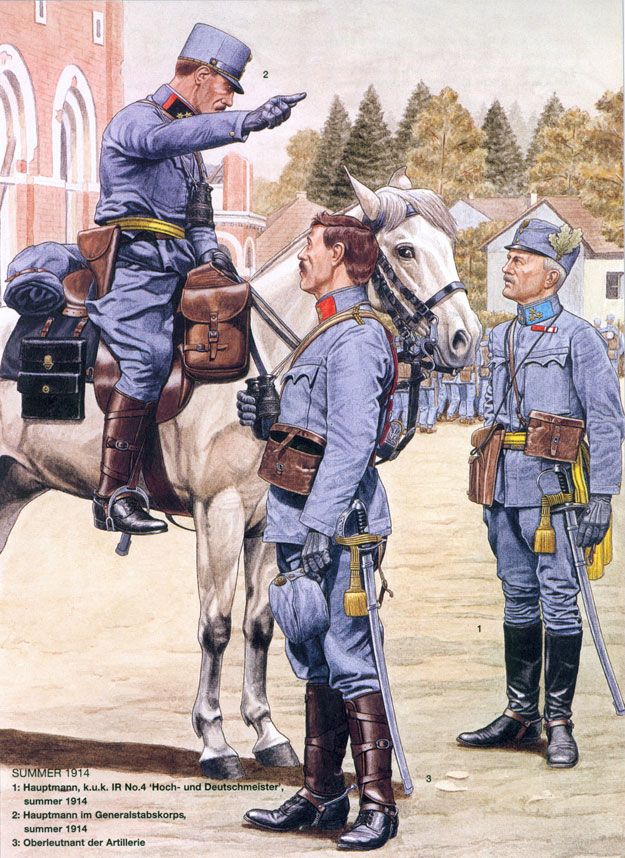

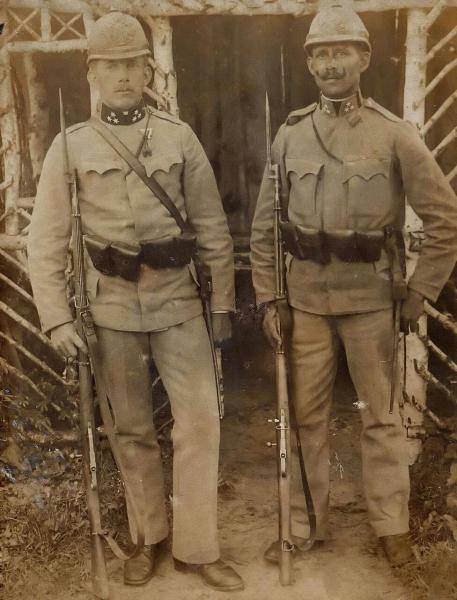

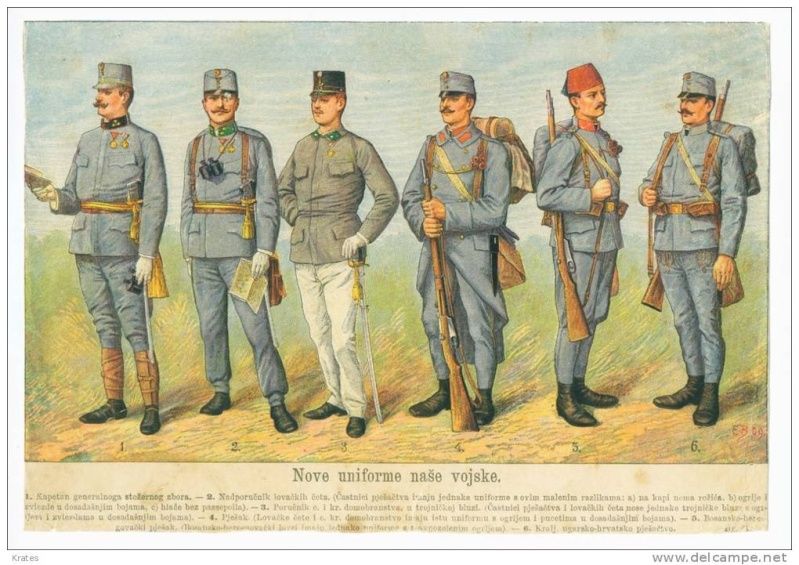

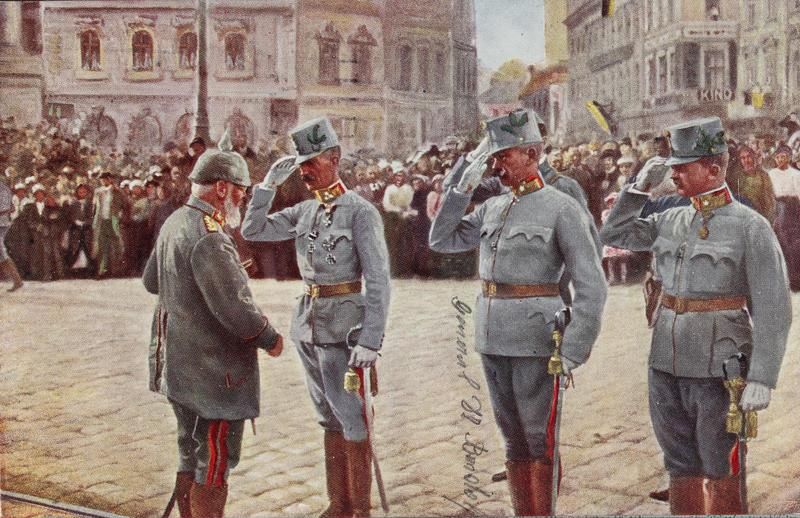

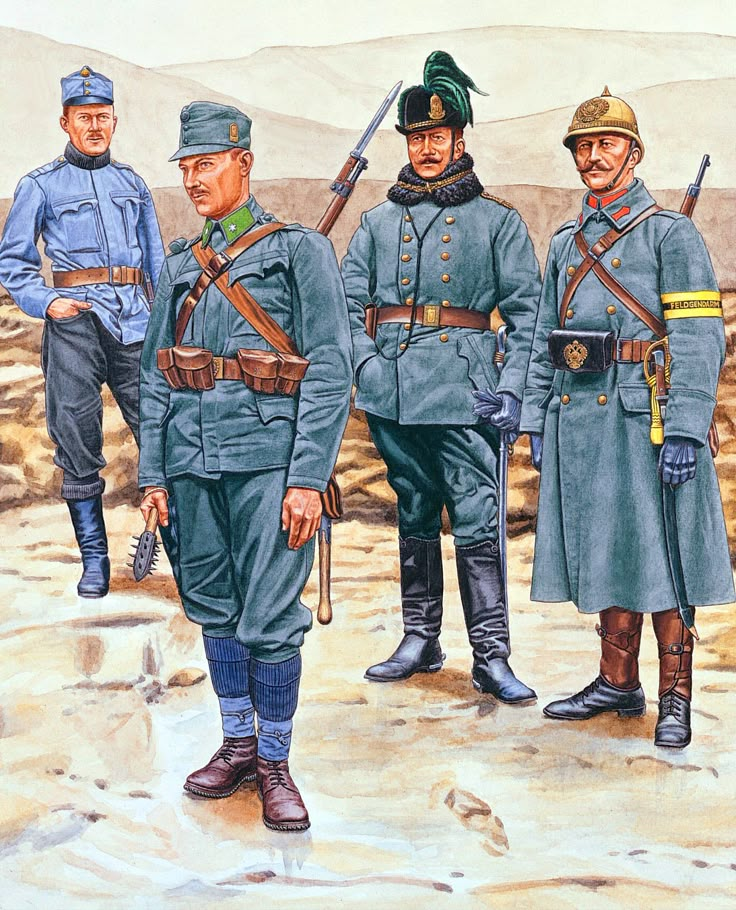

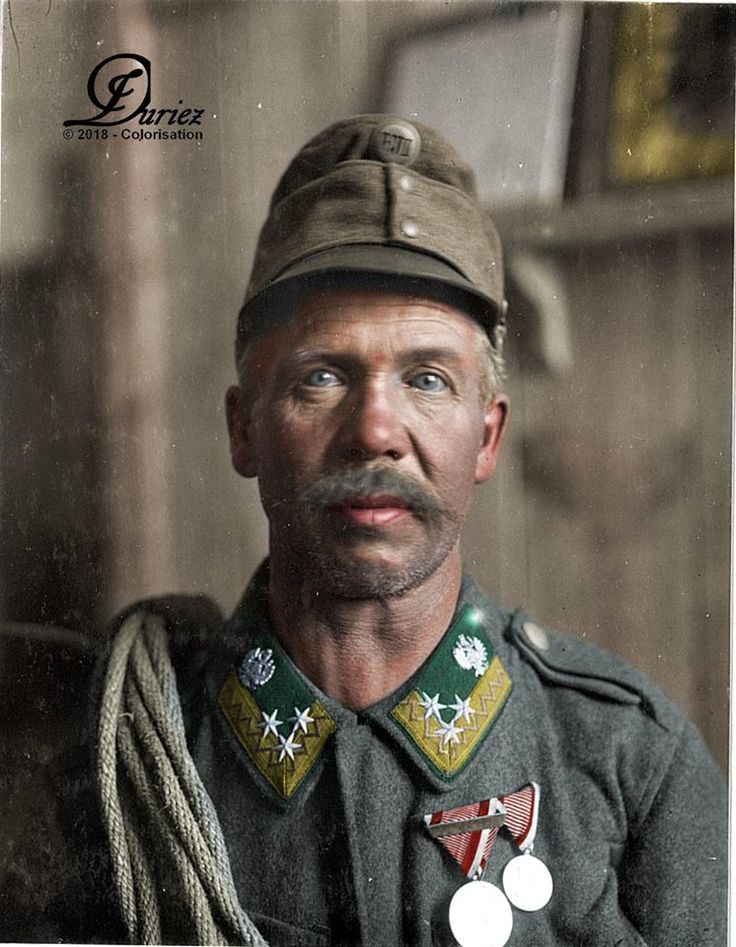

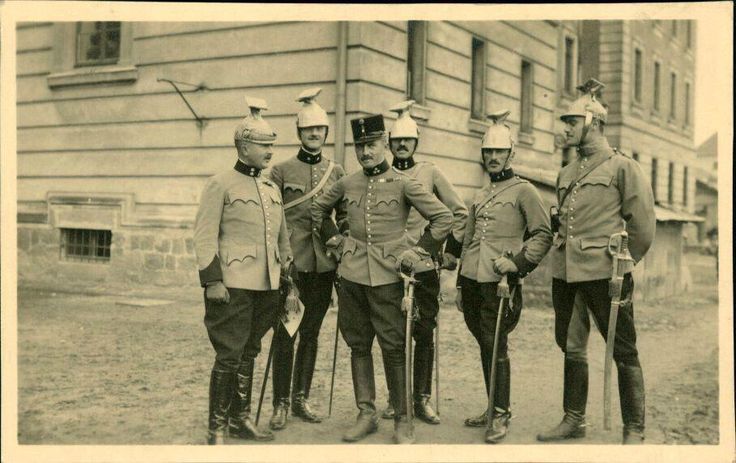

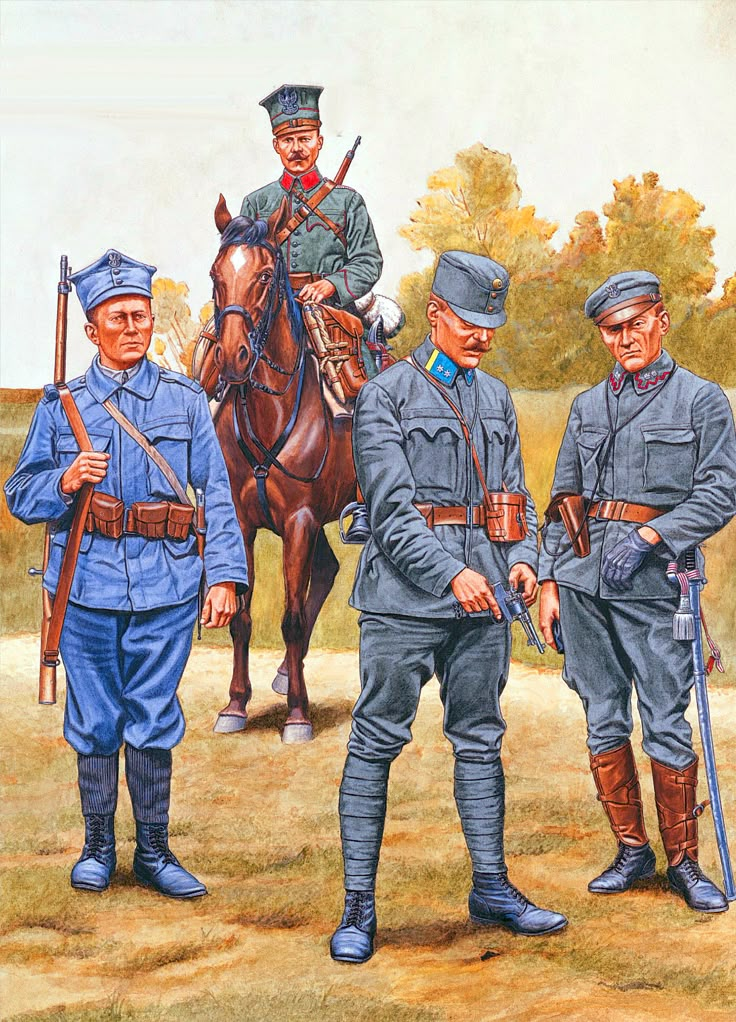

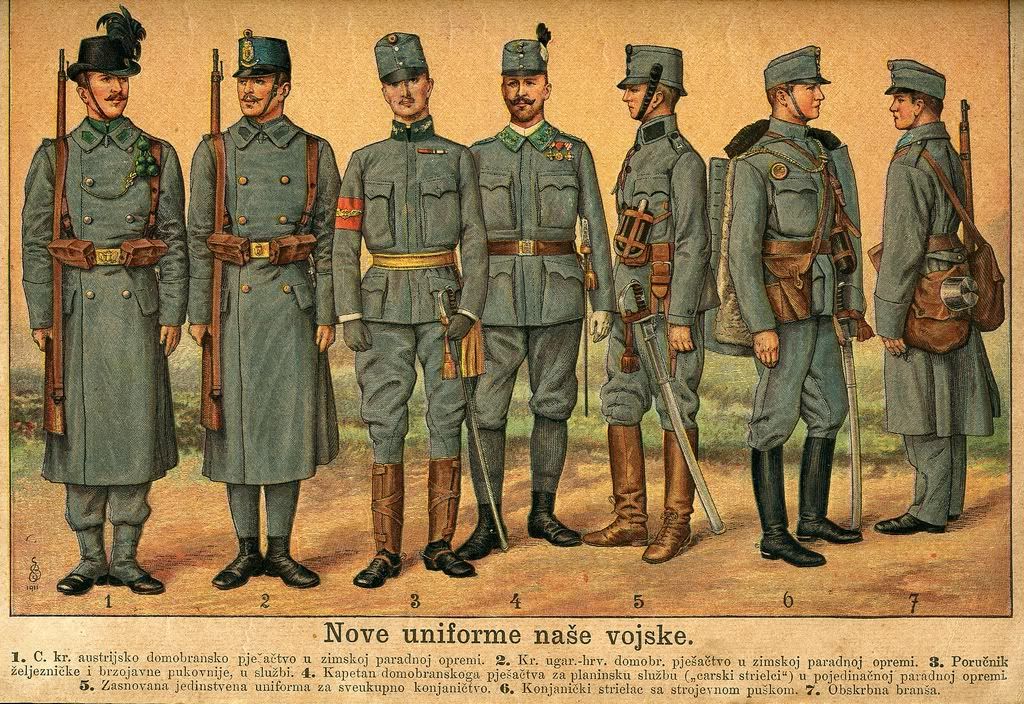

В годы Первой мировой войны основным союзником Германской империи была Австро-Венгрия — многонациональное государство во главе с дряхлеющей монархией, к началу ХХ века раздираемое острыми межэтническими и социальными противоречиями, которые со всей определенностью проявились в ходе войны. «Отличительной чертой австро-венгерской армии являлся разнонациональный характер ее, так как она состояла из немцев, мадьяр, чехов, поляков, русинов, сербов, хорватов, словаков, румын, итальянцев и цыган, объединенных только офицерским составом»[1], — писал генерал А.М. Зайончковский. Государство опиралось преимущественно на две основные этнические группы, «титульные нации» — немцев («швабов») и венгров, представители которых составляли наиболее боеспособный костяк армии. Однако и между ними противоречия были весьма остры: немцы традиционно сохраняли определенные привилегии. За годы войны под ружье в Австро-Венгрии было поставлено 8 млн. человек при населении в 51 млн. При этом, по венгерским подсчетам, из 8 млн. мобилизованных 3,8 млн., то есть около половины, приходилось на подданных Венгрии, хотя ее население составляло 20 млн. человек<[2]. То есть венгров бремя войны затронуло относительно больше, нежели другие этнические группы.

Однако и между ними противоречия были весьма остры: немцы традиционно сохраняли определенные привилегии. За годы войны под ружье в Австро-Венгрии было поставлено 8 млн. человек при населении в 51 млн. При этом, по венгерским подсчетам, из 8 млн. мобилизованных 3,8 млн., то есть около половины, приходилось на подданных Венгрии, хотя ее население составляло 20 млн. человек<[2]. То есть венгров бремя войны затронуло относительно больше, нежели другие этнические группы.

По ряду причин, в том числе и из-за этнической «разношерстности», Австро-Венгрия справедливо считалась – и проявила себя – более слабым противником, чем Германия. Император Австрии и король Венгрии Франц-Иосиф «в манифестах обращался к весьма пестрому населению своей империи патриархально-торжественно: «Мои народы!» … «Его народы» чувствовали себя в пределах его монархии, как раки в корзине, которые таинственно о чем-то шепчутся и выползают из нее вон. Иные, как венгры и чехи, даже и не шептались, а говорили в полный голос: сепаратные идеи владели ими давно и обсуждались на все лады.

Отношение властей к «нетитульным» народам многонационального государства было во многом дискриминационным. Проявилось это и в ходе мировой войны, в частности, во время призыва в действующую армию, когда в ходе массовой мобилизации не принимались во внимание освобождения призывников по состоянию здоровья.

Одновременно власти пытались вести политику «заигрывания» с отдельными этническими группами, в частности, с поляками, путем некоторых уступок стараясь привлечь их на свою сторону, рассчитывая тем самым вызвать симпатии и среди польского населения, проживающего в Российской империи. Так, взятые в плен в декабре 1914 г. русскими войсками австрийские поляки сообщали: «прежде нам запрещали говорить по-польски, но после объявления войны нам разрешили говорить по-польски и роздали даже молитвенники на польском языке»[5]; «перед войной нам разрешили петь по-польски песни и офицеры обещали нам устроить Польшу, лишь бы только мы шли в бой»[6].

Межэтнические и социальные противоречия не могли не проявиться и в действующей армии «лоскутной» империи. Особенно заметны они были «внешним» наблюдателям. Американский корреспондент Джон Рид так описывал свою встречу летом 1915 г. с колонной австрийских пленных, конвоируемых двумя донскими казаками: «Их было тридцать, и между этими тридцатью было представлено пять наций: чехи, кроаты, мадьяры, поляки и австрийцы. Один кроат, два мадьяра и три чеха не знали ни слова на каком-либо языке, кроме своего родного, и, конечно, ни один австриец не знал ни звука по-богемски, кроатски, венгерски или по-польски. Между австрийцами были тирольцы, венцы и полуитальльянцы из Пола. Кроаты ненавидели мадьяр, мадьяры ненавидели австрийцев, а что касается чехов, то никто из остальных не стал бы с ними разговаривать. Кроме того, все они резко отличались друг от друга по социальному положению, причем каждый стоявший на высшей ступени с презрением смотрел на низшего… Как образчик армии Франца-Иосифа, группа эта была весьма показательна»[7].

Особенно заметны они были «внешним» наблюдателям. Американский корреспондент Джон Рид так описывал свою встречу летом 1915 г. с колонной австрийских пленных, конвоируемых двумя донскими казаками: «Их было тридцать, и между этими тридцатью было представлено пять наций: чехи, кроаты, мадьяры, поляки и австрийцы. Один кроат, два мадьяра и три чеха не знали ни слова на каком-либо языке, кроме своего родного, и, конечно, ни один австриец не знал ни звука по-богемски, кроатски, венгерски или по-польски. Между австрийцами были тирольцы, венцы и полуитальльянцы из Пола. Кроаты ненавидели мадьяр, мадьяры ненавидели австрийцев, а что касается чехов, то никто из остальных не стал бы с ними разговаривать. Кроме того, все они резко отличались друг от друга по социальному положению, причем каждый стоявший на высшей ступени с презрением смотрел на низшего… Как образчик армии Франца-Иосифа, группа эта была весьма показательна»[7].

«Но все они отзывались очень хорошо о своих конвоирах – казаках»[8], – добавляет американский автор. И это не случайно. Если в отношении Германии русские готовы были, по словам современников, сражаться «против заклятых врагов Царя, России и славянства – ненавистных немцев»[9], то в отношении Австро-Венгрии и особенно ее армии чувства были смешанные, так как среди солдат неприятеля встречалось немало славян.

И это не случайно. Если в отношении Германии русские готовы были, по словам современников, сражаться «против заклятых врагов Царя, России и славянства – ненавистных немцев»[9], то в отношении Австро-Венгрии и особенно ее армии чувства были смешанные, так как среди солдат неприятеля встречалось немало славян.

Опросные листы военнопленных свидетельствуют о том, что австрийские офицеры запугивали своих солдат русским пленом, утверждая, будто русские всех расстреливают и добивают раненых[10]. Но, по признанию рядового австро-венгерской армии от 2 декабря 1914 г., «сказкам о русской жестокости теперь уже мало верят, так как в действительности она почти нигде не подтвердилась, а лично с пленным кубанские казаки, его захватившие, обращались хорошо: накормили и, узнав, что он болен, приказали хозяину той избы, где он находился тогда, запрячь коня и на возу довезли до русского госпиталя»[11].

Влияли на отношение к врагу и ход войны, и поведение противника, в том числе многочисленные факты военных преступлений, совершаемых в отношении мирного населения, раненых и военнопленных, которые допускали главным образом немцы, австрийцы и мадьяры, о чем свидетельствовали данные, которые собирала специальная Чрезвычайная следственная комиссия по фактам нарушения Гаагской конвенции[12].

Только озверелые солдаты хорошо сражаются, но для этого наши солдаты должны упражняться в жестокости на русских пленных, которые, как изменники своей Родины и добровольно сдавшиеся в плен, ничего, кроме пытки, не заслуживают»[13].

Только озверелые солдаты хорошо сражаются, но для этого наши солдаты должны упражняться в жестокости на русских пленных, которые, как изменники своей Родины и добровольно сдавшиеся в плен, ничего, кроме пытки, не заслуживают»[13].Эти сведения находили отражение в печати, в том числе и армейской, а также широко использовались в целях пропаганды.

Вместе с тем, сообщения о зверствах неприятеля не всегда вызывали доверие. Так, в воспоминаниях прапорщика Д.П. Оськина описывается такой случай. Остановившись на постой в недавно освобожденном от австрийских войск селе, он вместе с сослуживцем предпринимает собственное расследование, чтобы убедиться в правдивости или лживости пропаганды.

«— Ты помнишь, — [обратился он к товарищу]. — …Нам все время твердили, что австрийцы чрезвычайно скверно относятся к пленным и к мирному населению и что в местах, занимаемых австрийскими и немецкими войсками, не остается ни одной женщины, ими не изнасилованной.

— Помню.

— А ты не спрашивал, действительно это так или все это было вранье?

— Не спрашивал…

— Давай сейчас спросим»[14].

Дальше события развивались следующим образом. Пригласив в хату молодую крестьянку-украинку, офицеры устраивают ей натуральный допрос:

«— Мы хотели вас спросить… Правда ли, что австрийцы плохо с вами обращались?

— Конечно, правда. Чего же ждать от них хорошего. Коняку забрали, быдло одно забрали, жита половину забрали. Дида с повозкой увели уже месяца два как, а и сейчас нет…

— Так плохо, значит, жилось?

— Плохо, барин. Дюже плохо, а ниц не зробишь — война.

— Ведь коняку, быдло, жито и русские берут, — заметил я.

— То верно, но то свои бы брали, а то австрияки. <…>

— А скажите, ‑ обратился я к ней, — австрийцы с женщинами плохо обращались?

— Как плохо? ‑ не поняла она.

— Да так, что лапали вас, заставляли с собой ночевать.

— Ой, что вы, барин, разве ж это можно?!

— А вот мы слышали, что там, где австрийцы появляются, они сейчас же девиц и жинок гонят в баню, а потом к себе спать тащат.

— Э, нет, у нас такого не бывало.

— Может быть, в других местах было?

— Не знаю, как в других местах, а у нас очень обходительные стояли. Если какая жинка сама захочет, то ей ничего не поделаешь, а чтоб силой тащить, так этого не было.

— А много было таких жинок, которые сами хотели?

— Какое много? Разве непутевая какая… — И она энергично замотала головой».

Но сразу же вслед за этим крестьянка делает парадоксальный вывод:

«— Австрияки плохие, хуже наших, особенно мадьяры, с ними не поговоришь, от них ничего не поймешь, но когда наступала весна и надо было жито сеять, они своих коней давали на посев, а у кого своего жита не было на обсеменение, то и жито давали».

Отослав женщину, офицеры обмениваются впечатлениями от услышанного:

«— Ну, что?.. Значит, брехали в наших газетах, что австрийцы и немцы баб насилуют?

— Черт их знает, может быть, и брехали, да и нельзя не брехать — война, а во время войны надо разжигать инстинкты. Как заставить солдата идти в наступление, если не говорить, что неприятель надругался над верой, над женами и детьми? По совести говоря, у нас в тылу, пожалуй, больше безобразий творится, чем тут. Все-таки австрийцы и немцы куда культурнее русского воинства»[15].

Все-таки австрийцы и немцы куда культурнее русского воинства»[15].

Безусловно, отношение к врагу на фронте складывалось, прежде всего, под влиянием личного опыта, и лишь затем – под воздействием пропаганды. Так, один из героев романа участника Галицийской битвы С.Н. Сергеева-Ценского «Брусиловский прорыв», поначалу относившийся к австрийцам как к противнику вполне уважительно, стал называть их «вонючими» и «подлыми» после применения удушливых газов и почувствовал к врагу «личную озлобленность»[16]. С другой стороны, русских солдат озлобляли нередкие сообщения из тыла, согласно которым австро-венгерские военнопленные, используемые на хозяйственных работах в деревнях, сожительствовали с солдатками, чьи мужья были на фронте. Обычно к таким работам привлекали этнически близких славян (русинов, словаков, чехов, поляков), с которыми легче было общаться на бытовом уровне. Так, в имениях помещиков во время войны пленные славянского происхождения составляя от 15 до 30% всех работавших на сельхозработах, где с ними могли контактировать солдатки[17]. Не случайно в отчетах военной цензуры отмечалось, что «глубже всего затрагивает нашего солдата сознание, что нарушителем его семейного счастья являются зачастую даже не русские, а пленные – австриец или немец, которыми правительство пользуется для полевых работ»[18]. В письмах с фронта и на фронт сообщалось, что «все бабы безмужние с пленными австрийцами жили»[19], что жены, «как с цепи сорвавшиеся, развратничают с пленными австрияками вовсю, такое творится, что дома противно быть», «сифилис и другие болезни венерические процветают», что «некоторые дивчата хотят замуж выходить за австрийцев, надо им морду набить и тогда прохладятся», и т.п.[20] Возмущенные солдаты требовали от начальства и местного духовенства «обуздать» и «усовестить баб», и в результате вопрос был поднят военным командованием. Так, 3 августа 1916 г. командующий 5-й армией генерал В. Гурко послал министру внутренних дел А.А. Хвостову предложение «приказать подлежащим гражданским властям безотлагательно взыскать и провести меры для немедленного пресечения создающегося положения при использовании в деревнях военнопленных как рабочей силы»[21].

Не случайно в отчетах военной цензуры отмечалось, что «глубже всего затрагивает нашего солдата сознание, что нарушителем его семейного счастья являются зачастую даже не русские, а пленные – австриец или немец, которыми правительство пользуется для полевых работ»[18]. В письмах с фронта и на фронт сообщалось, что «все бабы безмужние с пленными австрийцами жили»[19], что жены, «как с цепи сорвавшиеся, развратничают с пленными австрияками вовсю, такое творится, что дома противно быть», «сифилис и другие болезни венерические процветают», что «некоторые дивчата хотят замуж выходить за австрийцев, надо им морду набить и тогда прохладятся», и т.п.[20] Возмущенные солдаты требовали от начальства и местного духовенства «обуздать» и «усовестить баб», и в результате вопрос был поднят военным командованием. Так, 3 августа 1916 г. командующий 5-й армией генерал В. Гурко послал министру внутренних дел А.А. Хвостову предложение «приказать подлежащим гражданским властям безотлагательно взыскать и провести меры для немедленного пресечения создающегося положения при использовании в деревнях военнопленных как рабочей силы»[21].

Что касается оценки противника непосредственно на передовой, то здесь внимание обращалось в первую очередь на его воинские качества. Так, в воспоминаниях А.А. Брусилова есть упоминание о том, что германские войска, «несомненно, дрались лучше австрийцев и венгров, в особенности первых из них»[22]. Другой современник утверждал, что «…венгерские войска были признанно лучшими из войск двуединой монархии: им отдавали дань уважения даже немцы»; они всегда оказывали противнику сопротивление «более упорное, чем оказывали чехи и швабы»[23]. Однако герой романа С.Н. Сергеева-Ценского «ворчал по поводу венгерцев»: «Можно, конечно, приходится иногда отступать, на то и война с переменным счастьем, но чтобы так можно было драпать во все лопатки, как эти мадьяришки, это уж последний крик моды!»[24]

Военный врач Л.Н. Войтоловский приводит беседу с ранеными русскими солдатами, в которой ясно звучат именно национальные характеристики противника и успевшие сформироваться стереотипы восприятия представителей разных народов, с которыми пришлось воевать:

«— Что нам не бреши, а немцы ‑ народ образованный.

— С австрийцем легче воевать?

— Да, с ним полегче. Он пужливый. Сейчас в плен сдается.

— А мадьяры?

— Мадьяры — это, как бы сказать, наши цыгане. Он наскакивает жестко, а чуть задело, от раны плачет, как баба.

— Мадьяры, — самоуверенно вмешивается казак, — интеллигенты, нежные… боли не выдерживают. Я одному мадьяру нос откусил ‑ соленая кровь, противная. Тьфу!.. Герман — тот лютый. Хитер. Сильный. С ним никакого сладу. Тут с нами один герман. В плен забрали. Так его два раза штыком проткнули, а он утекать пошел. Нагнали да прикладами по голове. Едва довели. Его ведешь, а сам поглядывай, не зевай… Австрияка гнать не приходится. Он плену рад. Вели мы душ шестьдесят русинов. Русины — они говорят по-русски. «Нам, — говорят, — уже мир вышел, а вам еще воевать»…»[25].

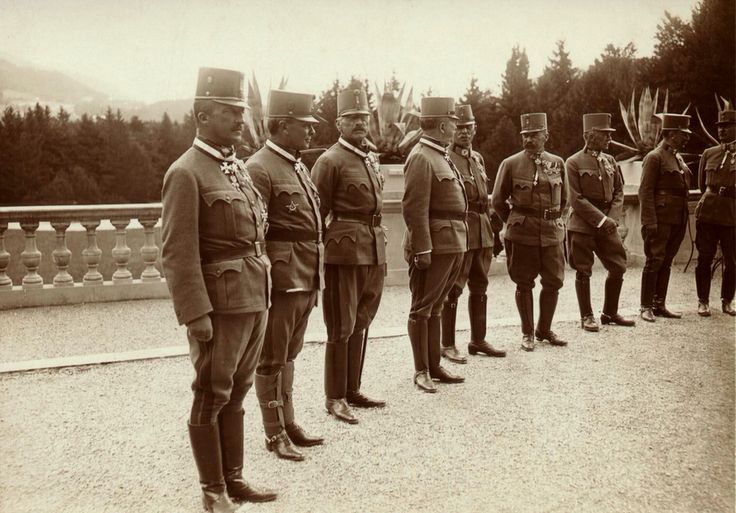

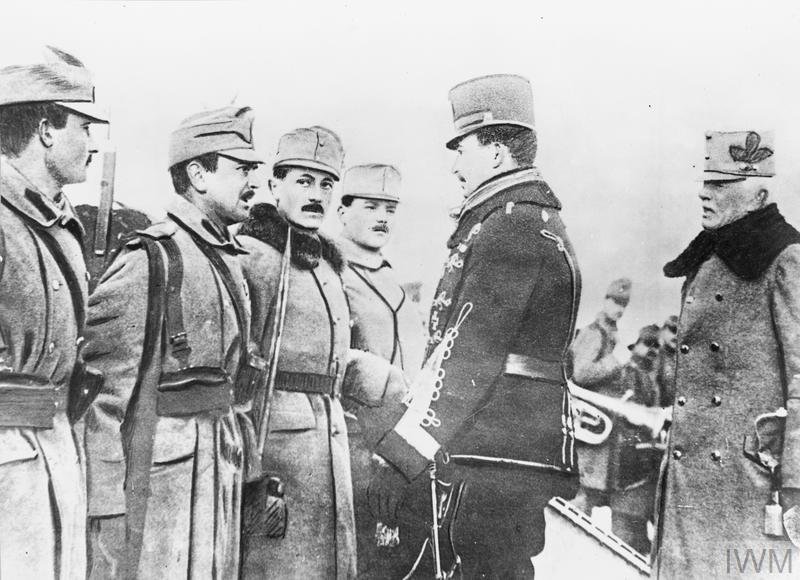

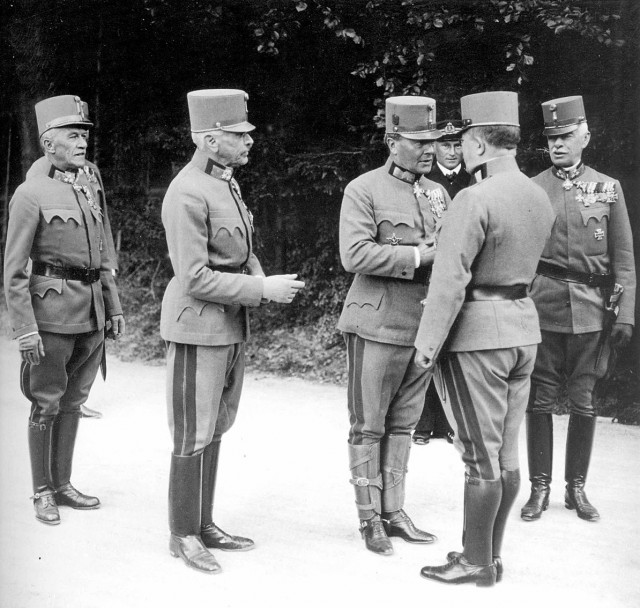

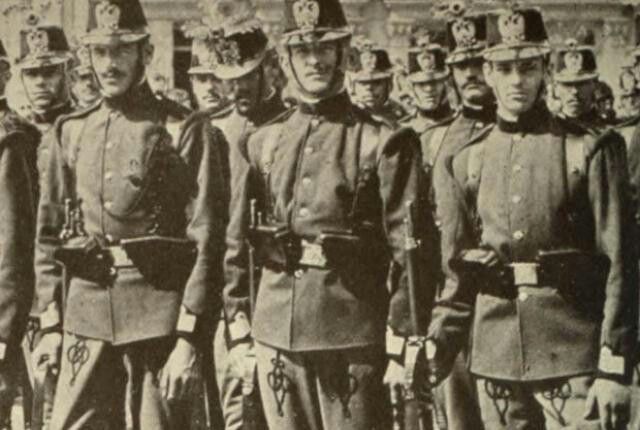

В целом боевой дух австро-венгерской армии был весьма низок, и это не осталось без внимания русских наблюдателей. Разведка доносила: «Офицеры австрийские, в числе 14 человек, взятые в плен Златоустовским полком, произвели, за исключением одного, удручающее впечатление своей неинтеллигентностью вообще, внешним видом и грубостью манер» (3 декабря 1914 г. )[26]; «Офицеры запаса [австрийской армии – Е.С.], проявляя в бою малодушие и растерянность и совершенно не умея руководить своею частью, в то же время не менее строевых офицеров пользовались саблею и особой плетью для поддержания своего престижа и дисциплины, которая начинала падать» (27 июля 1915 г.)[27]. Отмечая факты плохого снабжения австрийской армии, автор доклада русской военной разведки также акцентирует внимание на взаимоотношениях солдат и офицеров: «Офицеры и интенданты объясняли отсутствие провианта действиями русской кавалерии, постоянно взрывавшей в тылу у неприятеля мосты и портившей дороги, благодаря чему своевременный подвоз был невозможен. Офицеры были в изобилии снабжены консервами и даже вином. Когда на привале они начинали пиршествовать, запивая еду шампанским, голодные солдаты приближались к ним и жадно смотрели на это, когда же кто-нибудь из них просил дать хоть кусочек хлеба, офицеры отгоняли их ударами сабель»[28]. При этом само собой подразумевалось, что солдатами были представители «угнетенных славянских народностей».

)[26]; «Офицеры запаса [австрийской армии – Е.С.], проявляя в бою малодушие и растерянность и совершенно не умея руководить своею частью, в то же время не менее строевых офицеров пользовались саблею и особой плетью для поддержания своего престижа и дисциплины, которая начинала падать» (27 июля 1915 г.)[27]. Отмечая факты плохого снабжения австрийской армии, автор доклада русской военной разведки также акцентирует внимание на взаимоотношениях солдат и офицеров: «Офицеры и интенданты объясняли отсутствие провианта действиями русской кавалерии, постоянно взрывавшей в тылу у неприятеля мосты и портившей дороги, благодаря чему своевременный подвоз был невозможен. Офицеры были в изобилии снабжены консервами и даже вином. Когда на привале они начинали пиршествовать, запивая еду шампанским, голодные солдаты приближались к ним и жадно смотрели на это, когда же кто-нибудь из них просил дать хоть кусочек хлеба, офицеры отгоняли их ударами сабель»[28]. При этом само собой подразумевалось, что солдатами были представители «угнетенных славянских народностей».

Описывая взятие русскими войсками мощной крепости врага Перемышль в марте 1915 г., военный корреспондент Алексей Ксюнин отмечал, что причиной нестойкости врага отнюдь не была безысходность, вызванная долгой осадой: «При вступлении наших войск [в Перемышль], крепость вовсе не производила впечатления голодного блокированного города; правда, магазины пустовали, в кафе поили жидким кофе без сахару, но оставалось еще много лошадиных трупов, за хорошие деньги можно было найти коровье мясо, у всех крестьян была скотина и домашняя птица. Изголодавшимися выглядели только славяне, в то время как немецкие и венгерские офицеры бравировали шикарным видом и даже поражали упитанностью»[29]. Свидетель событий так отзывался о нравах австрийцев: «Даже в трагическую минуту на первом плане у них было свое личное, и дух геройства не ночевал на австрийских фортах. Среди условий сдачи австрийцы выставляли требования о сохранении офицерам жалованья и карманных денег, просили, чтобы их наградные списки были непременно отосланы в Вену, а генерал Кусманек в длинном и безграмотном письме на русском языке хлопотал о том, чтобы были сохранены его вещи и чтобы, в случае перемены коменданта, его просьба непременно была передана по принадлежности»[30]. Рассказывая о последней вылазке перед сдачей крепости 23-й гонведной (венгерской) дивизии, которая в полном составе сдалась в плен роте русских солдат и отряду ополченцев, автор приводит интересную деталь: «офицеры шли на вылазку с денщиками, а те несли чемоданы»[31].

Рассказывая о последней вылазке перед сдачей крепости 23-й гонведной (венгерской) дивизии, которая в полном составе сдалась в плен роте русских солдат и отряду ополченцев, автор приводит интересную деталь: «офицеры шли на вылазку с денщиками, а те несли чемоданы»[31].

Еще один современник Л.Н. Войтоловский рассказывал: «Во Львове при входе в общую залу на вокзале наталкиваюсь на странное зрелище. За длинными столами сотни три австрийских офицеров при шашках и в самых непринужденных позах. Русские офицеры чуть вкраплены поодиночке. Выделяется группа из шести человек — за отдельным столиком у окна. Между ними бросаются в глаза два австрийских генерала: один — худой, высокий, с лицом улыбающегося ястреба; другой — черноусый, приземистый, еврейского или итальянского типа. Рядом с высоким — горбоносый молодой офицер с собакой, которую держит на привязи. Все трое иронически оглядывают зал… Оказалось офицеры только что сдавшегося Перемышльского гарнизона… Судя по лицам сдавшихся офицеров — в большинстве краснощекой, упитанной и начисто выбритой молодежи, не выше лейтенантского чина, — трудно предположить, чтобы гарнизон сдался от голода»[32].

Интересен приводимый мемуаристом диалог между русским полковником и пленным австрийским лейтенантом:

«— Среди вас много поляков? — интересуется полковник.

— Офицеров очень немного, — отвечает австриец. — Гораздо больше других национальностей: немцы, венгры, румыны, евреи. — И вопросительно добавляет, — Среди вашего офицерского состава, кажется, нет евреев?

— Нет.

— Но среди солдат евреи имеются?

— Конечно»<[33].

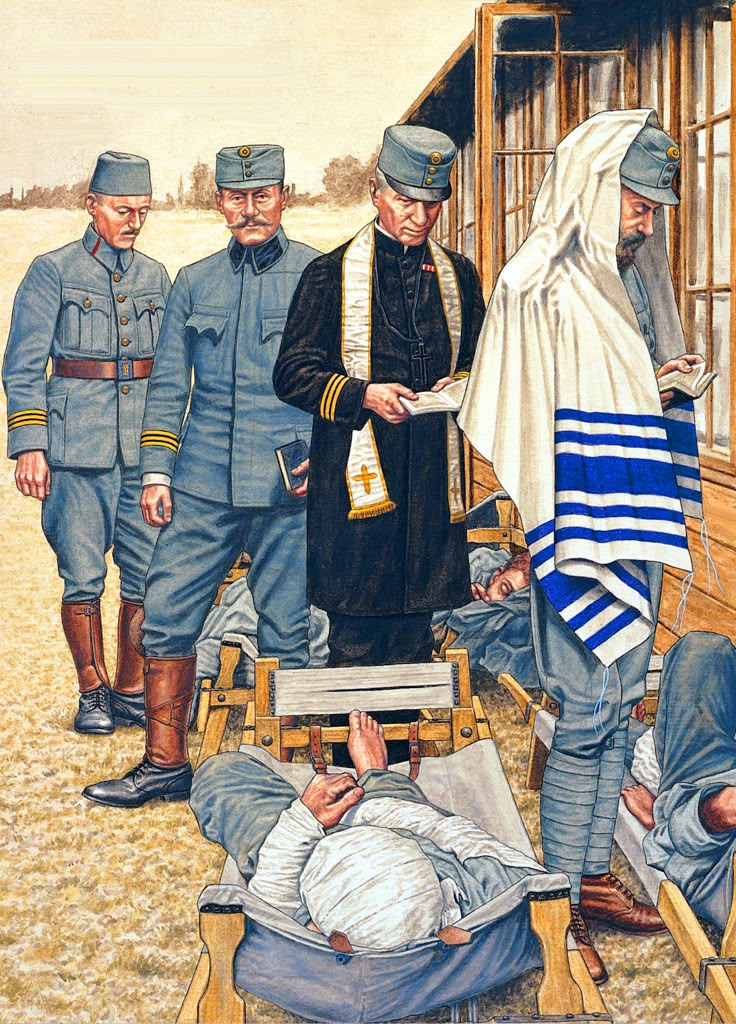

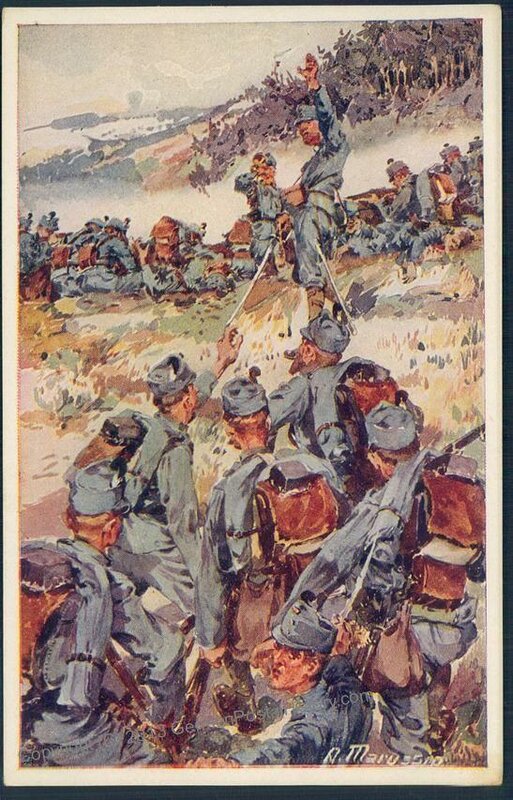

Таким образом, противник часто оценивался русскими не только «в целом», но и этнически дифференцированно. И это в полной мере проявилось в одном из феноменов Первой мировой войны — братании, которое во многом было связано именно с этническим фактором, по крайней мере, в 1915-1916 гг.[34] По определению С.Н. Базанова, братание — это «вид протеста солдат воюющих стран против войны, выражающийся во встречах на нейтральной полосе на основе взаимного отказа от ведения боевых действий»[35]. Офицеры рассматривали его как «наиболее злостную форму нарушения воинской дисциплины», однако, как правило, объясняли подобные случаи скукой позиционной войны, любопытством, человечностью и т. п., не видя в нем сначала серьезной опасности для армии[36]. «Русское командование, говоря о причинах, побуждавших солдат брататься, не обращало внимания на такие факторы, как национальный и религиозный, — утверждает С.Н. Базанов. — Как известно, в армиях Германии и особенно Австро-Венгрии служило огромное количество солдат славянского происхождения: поляки, чехи, словаки, украинцы и другие. В своей массе они не видели в русских солдатах врагов. Нередки были среди солдат-славян и массовые сдачи в русский плен. Этому отношению к России способствовало и то обстоятельство, что царское правительство одной из главных целей Первой мировой войны провозгласило освобождение славянских народов от австро-венгерского и германского порабощения. Что же касается религиозного фактора, то … всплеск братания в годы войны приходился именно на Пасхальные дни, когда солдаты-христиане, а таких было абсолютное большинство, отмечали один из самых больших своих праздников. Именно в силу отсутствия этих двух факторов на Кавказском фронте не было братаний русских солдат с турецкими»[37].

п., не видя в нем сначала серьезной опасности для армии[36]. «Русское командование, говоря о причинах, побуждавших солдат брататься, не обращало внимания на такие факторы, как национальный и религиозный, — утверждает С.Н. Базанов. — Как известно, в армиях Германии и особенно Австро-Венгрии служило огромное количество солдат славянского происхождения: поляки, чехи, словаки, украинцы и другие. В своей массе они не видели в русских солдатах врагов. Нередки были среди солдат-славян и массовые сдачи в русский плен. Этому отношению к России способствовало и то обстоятельство, что царское правительство одной из главных целей Первой мировой войны провозгласило освобождение славянских народов от австро-венгерского и германского порабощения. Что же касается религиозного фактора, то … всплеск братания в годы войны приходился именно на Пасхальные дни, когда солдаты-христиане, а таких было абсолютное большинство, отмечали один из самых больших своих праздников. Именно в силу отсутствия этих двух факторов на Кавказском фронте не было братаний русских солдат с турецкими»[37].

Этническая близость не только с солдатами из вражеских окопов, но и с гражданским населением на территории противника, влияла на осознание русской армией своей исторической миссии — «освобождения угнетенных братьев-славян». В этой связи уместно вспомнить описание Галиции, приведенное в письме прапорщика-артиллериста Ф.А. Степуна от 28 октября 1914 г.: «Из Лукова, через Радзивиллов, поехали на Львов. В Галицию мы … въезжали победителями, стоя на передней площадке паровоза. Край совершенно русский, правильнее, польско-русский. Население встречало с искренним расположением и явным любопытством. Белые мазанки, пирамидальные тополя, соломенные крыши, православные церкви — одним словом типичная Малороссия, по всему своему облику и существу глубоко чуждая Германии и германскому духу Австрии. Все это, бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, а по естеству и облику всего края»[38].

Впрочем, это ничуть не мешало «освободителям» заниматься реквизициями, а то и просто грабить и мародерствовать, вызывая озлобление в тех, кто сначала встречал их «с искренним расположением»[39]. Армию нужно было чем-то кормить, и кормили ее за счет местного населения. И даже образованные люди, хотя и сочувствовали обираемым жителям, все же не испытывали по этому поводу особых угрызений совести: «Очень строго к этому я совершенно не могу относиться, — писал Ф. Степун. — Человек, который отдает свою жизнь, не может щадить благополучия галичанина и жизни его телки и курицы. Человек, испытывающий над собою величайшее насилие, не может не стать насильником…»[40]

Армию нужно было чем-то кормить, и кормили ее за счет местного населения. И даже образованные люди, хотя и сочувствовали обираемым жителям, все же не испытывали по этому поводу особых угрызений совести: «Очень строго к этому я совершенно не могу относиться, — писал Ф. Степун. — Человек, который отдает свою жизнь, не может щадить благополучия галичанина и жизни его телки и курицы. Человек, испытывающий над собою величайшее насилие, не может не стать насильником…»[40]

* * *

Российская власть (как высшая государственная, так и армейская) проявляла дифференцированное отношение к различным этническим группам противника. Поддерживались националистические движения в Австро-Венгрии, которым давались туманные авансы на предмет независимости в случае победы Антанты, к различным русофильским организациям относились как к естественным союзникам в стане врага.

Генерал А.А. Брусилов в своих воспоминаниях пишет, как после взятия Львова в конце августа 1914 г. «приказал осматривать все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за русофильство». Поручено это было члену Государственной думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, при объявлении войны вновь поступившему на военную службу, который «чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией русин». «Не помню цифр, — пишет Брусилов, — но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены»[41].

Поручено это было члену Государственной думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, при объявлении войны вновь поступившему на военную службу, который «чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией русин». «Не помню цифр, — пишет Брусилов, — но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены»[41].

Л.Н. Войтоловский приводит описание попавшей ему в руки брошюры, на обложке которой значилось: «Современная Галичина. Этнографическое и культурно-политическое состояние ее в связи с национально-общественными настроениями. Записка, составленная военно-цензурным управлением генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Походная типография штаба. 1914 г.». Книжечка содержит всевозможные жандармские поучения: как обращаться с завоеванным населением, кого считать друзьями и врагами России, как выведывать политические секреты, как подбрасывать прокламации и как их составлять, какие песни поют и как одеваются сторонники России («Народный совет Галицкой Руси») и что поют украинофилы-«мазепинцы» и т. д. и т.п. Особое внимание уделено прокламациям, которые неизменно заканчиваются призывом: «Кидай оружие и отдавайся православному воинству, которое примет тебя не як военного пленника, а як родного брата, вертаючего с неволи под стреху родной хаты. Кидай оружие, щобы в велику хвилю освобождения Галицкой Руси не лилась кровь брата от руки братан»[42].

д. и т.п. Особое внимание уделено прокламациям, которые неизменно заканчиваются призывом: «Кидай оружие и отдавайся православному воинству, которое примет тебя не як военного пленника, а як родного брата, вертаючего с неволи под стреху родной хаты. Кидай оружие, щобы в велику хвилю освобождения Галицкой Руси не лилась кровь брата от руки братан»[42].

Определенные реверансы делались в адрес поляков. Так, одним из первых шагов великого князя Николая Николаевича на посту верховного главнокомандующего стало воззвание к полякам, обнародованное 14 августа 1914 г., в котором за содействие России им обещалось объединение Польши и ее автономия, а также гарантия предоставления в будущем гражданских свобод ‑ «вероисповедания, языка и самоуправления». «Это воззвание представляло собой весьма дальновидный политический и государственный ход России, так как ни Германия, ни Австро-Венгрия не могли ответить на него обещанием объединить все части Польши, не задевая тем самым интересов друг друга»[43].

Следует учитывать, что в результате многовековых перипетий общей истории «ни с одним из славянских народов отношения русских не были так сложны и противоречивы, как с поляками»[44]. В них переплелись этническая близость и этнокультурные и религиозные различия, военные противостояния и длительное существование в рамках общих государств (Речи Посполитой и Российской Империи), национальный гнет и национально-освободительное движение, и др. Но период Первой мировой войны внес нечто новое во взаимоотношения русских и поляков, породил новые чувства и надежды, что перед лицом общей немецкой опасности, «исторического врага всего славянства», как это подчеркивалось в военной пропаганде и находило отклик у обоих народов, будут забыты взаимные обиды и наступит, наконец, примирение. С началом войны перелом в отношении к России наступил как в среде польской интеллигенции, так и у простых поляков. Причем, распространялся он на польские земли в составе не только Российской Империи, но и ее противников. Газета «Свет» от 22 августа 1914 г. сообщала: «…Генрик Сенкевич написал пламенное воззвание к австрийским и прусским полякам, заклиная их не идти против русских. Отпечатанное в огромном количестве экземпляров воззвание великого польского писателя уже проникло за границу. Успех его ошеломляющий»[45].

Газета «Свет» от 22 августа 1914 г. сообщала: «…Генрик Сенкевич написал пламенное воззвание к австрийским и прусским полякам, заклиная их не идти против русских. Отпечатанное в огромном количестве экземпляров воззвание великого польского писателя уже проникло за границу. Успех его ошеломляющий»[45].

Еще более важными представляются нам свидетельства массовых настроений среди поляков. Так, в газете «Новое время» от 11 октября 1914 г. была напечатана заметка В. Розанова «Сегодняшний день. (Сбор в пользу Польши)», где описан весьма символический эпизод:

«…Недели две назад я шел из Эрмитажа с одним доктором варшавской гимназии, который в отставке и на пенсии занимается там (в Эрмитаже) монетами Петра Великого. Разговорились о текущих событиях, и я спросил недоверчиво и подозрительно, прочно ли и главное чистосердечно ли хоть сейчас отношение поляков к русским? Подняв голову, старик ответил мне буквальными словами:

— Я видел сам теперь, что когда по варшавским улицам проходили русские полки, то из домов выбегали польские женщины и целовали солдатам руки.

Еще взглянув на меня:

— Вы понимаете, что это значит?

Я добавлял себе: «при известной всему свету гордости польской женщины». «Неужели?» — несколько раз переспросил я старика-ученого. И когда он твердо подтвердил слова, какое-то теплое чувство паром наполнило грудь, и я был близок к тому, чтобы чуть-чуть поплакать. Действительно, есть так, мы мирны.

О том же спросил я Ю.Д. Беляева, только что вернувшегося из Польши.

– Да! Да! Все – забыто! (т.е. прежнее). Никакого – разделения!

Если так, то в самом деле что-то пасхальное… Да, друг друга обымем…»[46]

Однако общественные настроения вещь очень непостоянная. Меняется ситуация, их породившая, — и на первый план выходят факторы более фундаментальные, а потому более устойчивые — социокультурные различия, противоречия национальных интересов и т.д.

А.А. Брусилов упоминает о настроениях жителей Львова, наблюдавших за развернувшейся борьбой за город между русскими и австро-венгерскими войсками: «Во время этого жестокого трехдневного сражения жители города Львова, в особенности поляки и евреи, чрезвычайно волновались мыслью о том, в чьи руки они попадут, то есть останутся ли у нас или вновь придут австрийцы. Воззвание верховного главнокомандующего к полякам тут еще не было известно, и они, а тем более евреи, которые у нас находились в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют, тем более что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад. Русины, естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазепинцев, выставивших против нас несколько легионов»[47].

Воззвание верховного главнокомандующего к полякам тут еще не было известно, и они, а тем более евреи, которые у нас находились в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют, тем более что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад. Русины, естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазепинцев, выставивших против нас несколько легионов»[47].

А вот какой диалог со старой польской учительницей из Австрийской Галиции в апреле 1915 г. приводит в своих воспоминаниях Л.Н. Войтоловский:

«— Пани Мыслинска! Могу я к вам обратиться со щекотливым вопросом? Сможете – отвечайте по совести… Как отнесется Галиция к возможности быть завоеванной нами?

…Она помолчала, окинула меня пристальным взглядом и решительно заговорила:

– Я знаю, что вы – не из Пуришкевичей… Тут один ваш офицер сказал мне: «Я пятнадцать лет прослужил в Польше и в течение пятнадцати лет поляки шипели мне в спину: «Сволочь!. .» Можете быть уверены: пока существует русская армия, никакой автономии вы не получите». «Мы отдали на растерзание тело всей Польши. Что же еще нам сделать, чтобы заслужить ваше расположение?» — спросила я его. «Ассимилироваться с нами!»

.» Можете быть уверены: пока существует русская армия, никакой автономии вы не получите». «Мы отдали на растерзание тело всей Польши. Что же еще нам сделать, чтобы заслужить ваше расположение?» — спросила я его. «Ассимилироваться с нами!»

То есть променять нашу тысячелетнюю культуру на вашу пятисотлетнюю татарщину?.. Так? Потому что какая же у вас цивилизация? Петр Великий обрезал вам бороды и кафтаны и одним взмахом своей тяжеловесной дубинки превратил долгополого холопа в раба, одетого по-европейски… Всепо приказу свыше… Другой культуры в России нет.

— Вы разве не читали тех “милостей”, которые обещаны Польше?

— Ага! Вы сами потешаетесь над ними. Да кто же им верит? Сколько раз я слыхала от ваших же офицеров: “Бросьте пустые бредни! Не мечтайте о польском королевстве. И никакой вы автономии не получите. Разве может ваше правительство дать вам больше того, что оно дает собственному народу? Если конституция считается вредной для нас, то чем же Польша лучше России?. .” Помилуйте, что должны испытывать мы, слушая такие речи, мы, прожившие столько лет в условиях политической свободы? То, что русской Польше кажется благом, для нас – величайшее несчастье”[48].

.” Помилуйте, что должны испытывать мы, слушая такие речи, мы, прожившие столько лет в условиях политической свободы? То, что русской Польше кажется благом, для нас – величайшее несчастье”[48].

О заигрывании с польским населением и о том, какое влияние оказало воззвание верховного главнокомандующего, пишет в своих воспоминаниях А.А. Брусилов: «Не только в Восточной Галиции, где большинство населения русины, к нам расположенные с давних пор, но и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но и католическое духовенство относились к нам хорошо и во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того по моему распоряжению было широко распространено среди населения известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция. Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало поляков лишь то, что от центрального правительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены; поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил обещаний верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя[49].

У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя[49].

* * *

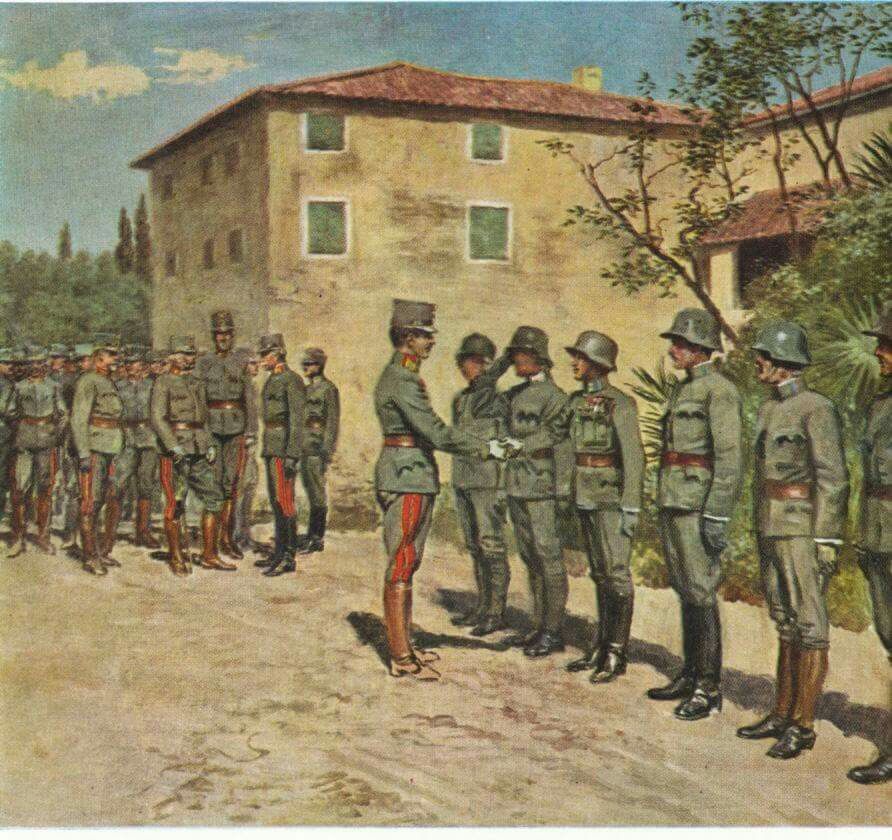

Рядом привилегий у российских властей пользовались славянские военнопленные. Из них даже были сформированы национальные добровольческие воинские части — Сербская дивизия (январь‑март 1916 г.) — из южных славян, Польский и Чехословацкий корпуса (оба — после Февральской революции 1917 г.).

А.А. Брусилов вспоминает, как в конце апреля 1916 г. «государь с супругой и дочерьми едет в Одессу для смотра Сербской дивизии, формировавшейся из пленных австрийских славян», в которой было «около 10 тысяч человек с большим количеством бывших австрийских офицеров. Выглядела она хорошо и жаловалась лишь на отсутствие артиллерии, которая для нее формировалась, но не была еще готова»[50].

По характеристике, данной офицерам дивизии одним из добровольцев, «в большинстве это были культурные люди, сменившие безопасную жизнь в плену на служение славянской идее»[51]. Впрочем, очень скоро сербское командование прислало им на смену своих офицеров, которые «заняли все командные места, вплоть до ротных». «Одни из них были отличными командирами, с другими пришлось, к сожалению, испытать немало горечи в моральном и потерь в материальном отношении»[52], — вспоминал А.Р. Трушнович. Командир дивизии и начальник штаба также были присланы из Сербии.

Летом 1916 г. Николай II принимал в Одессе парад, на котором держал речь перед «первым славянским войском». Смысл ее сводился к следующему:

«— Никогда мои войска не были столь сильны, как сегодня. Они ждут только моего повеления, чтобы перейти Карпаты. И вы будете первыми, которые войдут вместе с моими войсками в ваши освобожденные края. Поздравляю вас с боевым походом под начальством храбрых сербских офицеров! Россия не забудет вашу жертву»[53].

«…Мы восприняли тогда русского царя как символ великого братства наших народов, как символ братской империи. И только в тот миг мы до конца осознали величие начатого нами дела»[54], — признавался мемуарист.

Затем был путь на фронт, боевые действия в Добрудже. «Боевое крещение Добровольческая дивизия выдержала блестяще, но с громадными потерями. После такого количества пролитой крови добровольцы были вправе считать себя равноправными с другими союзными армиями», — утверждал А.Р. Трушнович. Однако, «пока дивизия была на фронте, сербское командование в тылу и местные русские военные власти выхлопотали у правительства разрешение на принудительную мобилизацию [выделено мной – Е.С.] военнопленных южных славян. Это решение ‑ результат тщеславия и неспособности разобраться в политических вопросах ‑ нанесло принципу добровольности смертельный удар… Вторая сербская дивизия состояла, за малыми исключениями, из мобилизованных. За несогласие в нее идти многих избивали. Были и убийства. Нам, подлинным добровольцам, с трудом добившимся зачисления в Русскую армию, были хорошо известны настроения в этой насильно мобилизованной дивизии, и мы знали, что на фронте появиться с ней нельзя. Да и не оттого ли мы подняли наше знамя, что нам было отвратительно насилие, применявшееся к славянам в Австро-Венгрии? Добровольцы резко протестовали против “принудительного добровольчества” и других ошибок командования корпуса…»[55]

Нам, подлинным добровольцам, с трудом добившимся зачисления в Русскую армию, были хорошо известны настроения в этой насильно мобилизованной дивизии, и мы знали, что на фронте появиться с ней нельзя. Да и не оттого ли мы подняли наше знамя, что нам было отвратительно насилие, применявшееся к славянам в Австро-Венгрии? Добровольцы резко протестовали против “принудительного добровольчества” и других ошибок командования корпуса…»[55]

После Февральской революции 1917 г. из 40 тыс. офицеров и солдат в корпусе осталось не более 7 тыс. В начале 1918 г. отдельные его части через Архангельск и Мурманск были переправлены на Салоникский фронт. Из оставшихся в России добровольцев (а их было немало) часть пошла в Белую, часть в Красную армию[56].

Судьба чешских добровольцев сложилась похожим образом.

Уже в августе 1914 г. (в первый месяц Мировой войны) началось формирование чешских частей в составе русской армии. В сентябре 1914 г. из перебежчиков и пленных была создана Чешская дружина (батальон), в конце декабре 1915 г. развернутая в 1-й Чехословацкий стрелковый полк. Летом 1916 г. полк был развернут в бригаду[57]. Впрочем, все командные должности как в полку, так и в бригаде были замещены русскими офицерами, ‑ признак того, что чехам не особенно доверяли. Общее количество чешских добровольцев в русской армии в конце 1916 г. насчитывало 20 тыс. человек[58], но только после Февральской революции, весной 1917 г. Союзу чехословацких обществ удалось убедить Временное правительство в необходимости формирования более крупных частей из военнопленных. Чехословацкая бригада, которая отлично проявила себя на фронте во время июльского наступления 1917 г., была развернута в дивизию, и, наконец, в октябре 1917 г. генерал Н.Н. Духонин, тогда начальник штаба верховного главнокомандующего А.Ф. Керенского, подписал приказ о формировании 1-го Чехословацкого корпуса из двух дивизий численностью около 30 тыс. (по другим данным – 39 тыс.) солдат и офицеров[59]. Планировалось и создание 2-го корпуса, но этому помешала Октябрьская революция.

развернутая в 1-й Чехословацкий стрелковый полк. Летом 1916 г. полк был развернут в бригаду[57]. Впрочем, все командные должности как в полку, так и в бригаде были замещены русскими офицерами, ‑ признак того, что чехам не особенно доверяли. Общее количество чешских добровольцев в русской армии в конце 1916 г. насчитывало 20 тыс. человек[58], но только после Февральской революции, весной 1917 г. Союзу чехословацких обществ удалось убедить Временное правительство в необходимости формирования более крупных частей из военнопленных. Чехословацкая бригада, которая отлично проявила себя на фронте во время июльского наступления 1917 г., была развернута в дивизию, и, наконец, в октябре 1917 г. генерал Н.Н. Духонин, тогда начальник штаба верховного главнокомандующего А.Ф. Керенского, подписал приказ о формировании 1-го Чехословацкого корпуса из двух дивизий численностью около 30 тыс. (по другим данным – 39 тыс.) солдат и офицеров[59]. Планировалось и создание 2-го корпуса, но этому помешала Октябрьская революция.

В связи с сепаратными переговорами большевиков с немцами в Брест-Литовске, 15 января 1918 г. Корпус был объявлен автономной частью французской армии. Антанта потребовала его переброски в Западную Европу, и 26 марта Советское правительство заявило о своей готовности содействовать эвакуации Отдельного чехословацкого корпуса через Дальний Восток при условии его лояльности и сдачи оружия местным властям непосредственно перед погрузкой на корабли[60]. К концу мая эшелоны с чехословацкими войсками (численностью до 45 тыс. чел.) растянулись по всей Сибирской железнодорожной магистрали от Пензы до Владивостока, т.е. на протяжении около 7 тыс. км[61]. В мае 1918 г. во Владивосток уже прибыло 14 тыс. человек, 4 тыс. было в районе Ново-Николаевска (Новосибирск), 8 тыс. в районе Челябинска, 8 тыс. в районе Пензы (250 км западнее Волги)[62]. «Навстречу им из сибирских лагерей для военнопленных шли поезда с немцами и особенно нелюбимыми ими венграми», которые возвращались домой по условию Брестского мира. «На вокзалах вспыхивали драки и перестрелки. 14 мая в результате инцидента в Челябинске один венгр был убит, четверо ранены. Местные власти арестовали нескольких чехов, но товарищи отбили их силой. 25 мая Троцкий послал телеграмму: «Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте»»[63]. В результате попытки советских властей разоружить легионеров на всем пути следования корпуса вспыхнуло восстание против большевиков.

«На вокзалах вспыхивали драки и перестрелки. 14 мая в результате инцидента в Челябинске один венгр был убит, четверо ранены. Местные власти арестовали нескольких чехов, но товарищи отбили их силой. 25 мая Троцкий послал телеграмму: «Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте»»[63]. В результате попытки советских властей разоружить легионеров на всем пути следования корпуса вспыхнуло восстание против большевиков.

В советской историографии традиционно считалось, что «мятеж чехословацкого корпуса» «положил начало новому этапу Гражданской войны ‑ способствовал значительному расширению ее масштабов и усилению сил контрреволюции»[64]. Несмотря на то, что целью легионеров по-прежнему оставалось возвращение в Европу, на Западный фронт, через Владивосток, втянутые в войну с большевиками, они не могли оставить на территории России свои отставшие части и отправились на соединение с ними. В ходе этого продвижения летом 1918 г. корпус захватил крупные и узловые станции железной дороги, способствовал формированию на пути своего продвижения ряда антисоветских правительств, вместе с русскими антибольшевистскими вооруженными формированиями сверг Советскую власть на территории Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока; в Казани им была захвачена половина золотого запаса РСФСР[65]. Кстати, в августе 1918 г. чехословаки сражались на Волге и Урале против красных, большинство которых составляли немцы и венгры, и здесь вновь оказались задействованы старые межнациональные распри Австро-Венгерской монархии: «по мнению чехословаков, в конечном счете [они воевали] за независимость своей родины, хоть и вдали от нее»[66].

В ходе этого продвижения летом 1918 г. корпус захватил крупные и узловые станции железной дороги, способствовал формированию на пути своего продвижения ряда антисоветских правительств, вместе с русскими антибольшевистскими вооруженными формированиями сверг Советскую власть на территории Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока; в Казани им была захвачена половина золотого запаса РСФСР[65]. Кстати, в августе 1918 г. чехословаки сражались на Волге и Урале против красных, большинство которых составляли немцы и венгры, и здесь вновь оказались задействованы старые межнациональные распри Австро-Венгерской монархии: «по мнению чехословаков, в конечном счете [они воевали] за независимость своей родины, хоть и вдали от нее»[66].

Осенью 1918 г. Империя Габсбургов распалась. 28 октября обрела независимость Чехословакия. Когда известие об этом достигло корпуса, легионеры в массовом порядке стали оставлять фронт, грузиться в эшелоны и отправляться на восток, покидая занятые ими города[67]. Однако вмешательство Франции, желавшей и дальше использовать корпус, формально считавшийся частью французской армии, в борьбе против большевиков, задержало чехословаков в России еще на год: их эвакуация в Европу началась только в декабре 1919 г. 7 февраля 1920 г. между Советским правительством и командованием Чехословацкого корпуса было подписано перемирие. Последние части корпуса покинули Владивосток 2 сентября 1920 г.[68]

7 февраля 1920 г. между Советским правительством и командованием Чехословацкого корпуса было подписано перемирие. Последние части корпуса покинули Владивосток 2 сентября 1920 г.[68]

Что касается поляков, то к началу 1918 г. в составе русской армии имелось на разной стадии формирования целых три польских корпуса. Наибольшую известность получил 1-й Польский корпус легионеров под командованием генерала И.Р. Довбор-Мусницкого, сформированный Временным правительством в июле 1917 г. в составе трех пехотных дивизий, конницы и тяжелой артиллерии (всего до 25 тыс. человек). В январе 1918 г. в Белоруссии, при попытке большевиков его разоружить, он поднял антисоветский мятеж и в течение месяца вел бои с отрядами Красной Гвардии, неся большие потери. В феврале 1918 г. был разбит и отошел на территорию, занятую немцами. После начавшегося 18 февраля немецкого наступления, польские части вошли в подчинение германского командования и остались в Белоруссии в качестве оккупационных войск. В мае 1918 г. корпус был расформирован германским командованием[69].

корпус был расформирован германским командованием[69].

В целом, можно сделать вывод, что в Первую мировую войну создание добровольческих национальных воинских частей из числа военнопленных славян имело не столько военное, сколько политическое значение, рассчитанное прежде всего на послевоенную перспективу отношений с этими народами. При этом в качестве полноправных союзников они никогда не рассматривались.

* * *

Итак, в проблеме восприятия Австро-Венгерского противника в Первой мировой войне можно выделить несколько основных направлений:

1) Отношение русской армии к представителям разных народов в составе Австро-Венгерских войск (на передовой и в плену) и к разным этническим группам гражданского населения на занятой территории противника.

2) Отношение русских подданных в тылу к представителям разных народов Австро-Венгрии (военнопленным, гражданским беженцам).

3) Политика русских властей в отношении разных этнических групп военнопленных и гражданского населения из числа австрийских подданных.

4) Отношение представителей разных народов Австро-Венгрии (на передовой, в плену, на оккупированной территории) к русским войскам и к России в целом.

Каждое из этих направлений формировалось под влиянием многих факторов, ‑ от широкого спектра пропагандистского воздействия до личного опыта непосредственных контактов с объектом восприятия, эволюционировало в ходе войны, напрямую зависело от успехов и поражений на фронте и от изменения обстановки в тылу, и, разумеется, носило характерный отпечаток самого субъекта восприятия – его социального положения, культурно-образовательного уровня, национальности, вероисповедания, политических взглядов и др.

Политика русских властей всех уровней в отношении этнических групп населения противоборствующей стороны была тесно связана с международной обстановкой, состоянием дел на фронте, положением внутри страны, одним словом, с текущей политической конъюнктурой. Общий идеологический лозунг «Война за освобождение угнетенных народностей», безусловно, играл важную, но все же подчиненную роль, так как на первом плане стояли собственно государственные интересы Российской Империи – как современные описываемым событиям, так и нацеленные в будущее, на послевоенное устройство Европы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[*] Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 08-01-00496а

[1] Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2000. С. 23.

[2] Исламов Т.М. Крах Австро-Венгерской монархии // Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. Исторический очерк. М., 2002. С. 437.

[3] Сергеев-Ценский С.Н. Брусиловский прорыв // Первая мировая /Сост., предисл., вступит. статьи к документам и коммент. С.Н. Семанова. М., 1989. С. 207.

[4] Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА). Ф. 2019. Оп. 1. Д. 505. Л. 119.

[5] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 533. Л. 21.

[6] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 533. Л. 56.

[7]> Рид Д. Вдоль фронта // Первая мировая… С. 383.

[8] Там же.

[9] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 2. Д. 19. Л. 312.

[10] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 533. Л. 14; Д. 535. Л. 129; Д.730. Л. 27.

[11] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 533. Л. 76.

Оп. 1. Д. 533. Л. 76.

[12] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 505. Л. 17; Д. 516. Л. 421; Д. 535. Л. 118 об.; Д. 727. Л. 3, 15 об.; Д. 730. Л. 3 об.; Д. 732. Л. 1, 3, 5 об., 7, 10об., 12-13, 17, 19об., 22-23, 34, 36; Д. 734. Л. 1 об., 5 об.; и др.

[13] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 732. Л. 219; О нарушении германской и австро-венгерской армиями международных конвенций о законах и обычаях войны см. также: Документы о немецких зверствах в 1914-1918 гг. М., 1942.

[14] Оськин Д.П. Записки прапорщика // Откровенные рассказы. Сборник. М., 1998. С. 237.

[15] Там же. С. 238-239.

[16] Сергеев-Ценский С.Н. Указ. соч. С. 139-140.

[17] Хрящева А. Крестьянство в войну и революцию. М., 1921. С. 18, 25.

[18] См.: Асташов А.Б. Сексуальный опыт русского солдата на Первой мировой и его последствия для войны и мира // Военно-историческая антропология. Ежегодник. 2005/2006. Актуальные проблемы изучения. М., 2007. С. 376-377.

[19] Федорченко С. Народ на войне. М., 1990. С. 316.

Народ на войне. М., 1990. С. 316.

[20] Цит. по: Асташов А.Б. Указ. Соч. С. 377.

[21] Там же.

[22] Брусилов А.А. Воспоминания. М., 1963. С. 133.

[23] Сергеев-Ценский С.Н. Указ. соч. С. 207.

[24] Там же. С. 151.

[25] Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс: по следам войны. М., 1998. С. 285.

[26] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 505. Л. 118-119.

[27] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 535, Л. 75-76.

[28] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 533. Л. 75-76.

[29] Ксюнин А. Непреступная крепость Перемышль // Первая мировая… С. 490.

[30] Там же. С. 489.

[31] Там же. С. 490.

[32] Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс: по следам войны. М., 1998. С. 182-183.

[33] Там же. С. 183..

[34] На русском фронте братание было впервые отмечено командованием в апреле 1915 г., перед Пасхой, массовое распространение получило во второй половине 1916 г. и особенно в 1917 г.

[35] Базанов С. Н. Феномен братания в Первой мировой войне // Военно-историческая антропология. Ежегодник. 2003/2004. Новые научные направления. М., 2005. С. 287.

Н. Феномен братания в Первой мировой войне // Военно-историческая антропология. Ежегодник. 2003/2004. Новые научные направления. М., 2005. С. 287.

[36] См., например: Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии, февраль – сентябрь 1917. М., 1991. С. 329; Данилов Ю.Н. На пути к крушению: Очерки из последнего периода русской монархии. М., 1992. С. 147.

[37] Базанов С.Н. Указ. соч. С. 289-290.

[38] Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск, 2000. С. 11.

[39] См.: Войтоловский Л.Н. Указ. соч. С. 101, 103, 106, 113, 123, 130, 154, 157, 159-160, 165-167, 187, 190, 205, 218-222, 228, 242-243, 277, 295, 297, 304, 308, 312, 318-319, 331, 339, 391, 394, 424; Оськин Д.П. Указ. соч. С. 244-246; Степун Ф.А. Указ. соч. С. 20-21; Брусилов А.А. Указ. соч. С. 136, 196.

[40] Степун Ф.А. Указ. соч. С. 20.

[41] Брусилов А.А. Указ. соч. С. 99.

[42] Войтоловский Л. Н. Указ. соч. С. 144-145.

Н. Указ. соч. С. 144-145.

[43] См.: Базанов С.Н. Отличный главнокомандующий // История. Еженедельное приложение к газете «1 сентября». 2004. № 4.

[44] См.: Куприянов А.И. Поляки в представлениях русских (1760–1860-е гг.) // Россия и внешний мир. Диалог культур. Сб. статей. М., 1997. С. 31-40; Мачевский Я. Стереотип России и русских в польской литературе и общественном сознании // Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000. С. 6-21; Фалькович С. Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка // Там же. С. 45-71; и др.

[45] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 633. Л. 1.

[46] РГВИА. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 633. Л. 52.

[47] Брусилов А.А. Указ. соч. С. 109-110.

[48] Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс. По следам войны. М., 1998. С. 220-221.

[49] Брусилов А.А. Указ. соч. С. 134-135.

[50] Брусилов А.А. Указ. соч. С. 216.

[51] См. : В Сербской добровольческой дивизии // Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца: 1914‑1934 / Сост. Я.А. Трушнович. Москва‑Франкфурт: Посев, 2004. http://www.srpska.ru/article.php?nid=5716&sq=19,237,275,299&crypt=

: В Сербской добровольческой дивизии // Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца: 1914‑1934 / Сост. Я.А. Трушнович. Москва‑Франкфурт: Посев, 2004. http://www.srpska.ru/article.php?nid=5716&sq=19,237,275,299&crypt=

[52] Трушнович А.Р. Указ. соч.

[53] Там же.

[54] Там же.

[55] Там же.

[56] Там же. См. также «Славянские добровольцы»: Попович Н.Б. Одиссея от Одессы до Красноярска // http://dobrovolec.stjag.ru/article.php?nid=102; Пахмутов С. Сербские добровольцы в борьбе за свободу России // http://dobrovolec.stjag.ru/article.php?nid=154

[57] См.: Чехословацкий корпус // Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Чехословацкий_корпус

[58] См.: Чехословацкие легионы // Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/Чехословацкие_легионы

[59] «Мятеж» Чехословацкого корпуса // Легенды и мифы военной истории. http://www.volk59.narod.ru/myatezh.htm

[60] Отдельный чехословацкий корпус // Социально-гуманитарное и политическое образование / История / Глоссарий. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38110; Чехословацкий корпус

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/38110; Чехословацкий корпус

[61] Чехословацкого корпуса мятеж 1918 // Большая советская энциклопедия. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 150102/Чехословацкого; Чехословацкого корпуса мятеж 1918 // Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т. 8. М., 2004. С. 405-406.

[62] «Мятеж» Чехословацкого корпуса // Легенды и мифы военной истории

[63] См.: Кречетников А. Чехословаки в Гражданскую: из России без любви

[64] См.: История гражданской войны в СССР. 1917‑1922. Т. 3. М., 1957. С. 182-186, 190-260; Чехословацкого корпуса мятеж 1918 // Большая советская энциклопедия; Голуб П. Мятеж, который вверг Россию в гражданскую войну // Диалог. 1996. №7. С. 60-66.

[65] Симонов Д.Г. Чехословацкий корпус на востоке России в 1918–1920 гг. // Сибирская заимка / «Белая»Сибирь / http://www.zaimka.ru/01_2003/simonov_corps/

[66] «Мятеж» Чехословацкого корпуса // Легенды и мифы военной истории

[67] Там же.

[68] Восстание чехословацкого корпуса // Википедия. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ Восстание_Чехословацкого_корпуса; «Мятеж» Чехословацкого корпуса // Легенды и мифы военной истории.

Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ Восстание_Чехословацкого_корпуса; «Мятеж» Чехословацкого корпуса // Легенды и мифы военной истории.

[69] См.: Волков С.В. Трагедия русского офицерства. М., 1999. С. 232-233; Довбор-Мусницкого мятеж 1918 // Военная энциклопедия. В 8-ми томах. Т. 3. М., 1995. С. 91-92.

Елена Спартаковна Сенявская — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации.

«Предсмертная агония империи». Почему Австро-Венгрия не смогла пережить Первую мировую?

Историк Олег Чистяков рассказал о причинах падения империи Габсбургов, проблемах национальностей и соперничестве с Россией на Балканах.

О причинах начала Первой мировой войны и столкновении различных политических интересов можно рассуждать много и долго. Тем не менее формально эту войну развязала одна конкретная страна – Австро-Венгрия.

Поводом для объявления войны Сербии, как известно, послужило убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, который был застрелен в Сараево 28 июня 1914 года. Преступником оказался сербский националист Гаврило Принцип, который в тот же день был схвачен полицией и приговорен к 20 годам каторги. В ответ на эту провокацию власти Австро-Венгрии предъявили Сербии ультиматум, который открыто нарушал конституцию этой страны и который сербы, разумеется, отвергли. Прождав ответа условленные 48 часов и получив отказ, 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила Сербии войну.

Хотя убийство эрцгерцога и стало для страны трагическим событием, оно во многом развязало Австро-Венгрии руки. Вена давно поставила себе цель утвердить свою гегемонию на Балканах и пыталась развязать войну в Сербии еще в 1913 году, поскольку та считалась основным противником Австро-Венгрии в данном регионе. Однако для развязывания войны не было достаточных оснований, и лучший повод, чем убийство наследного принца, трудно было себе представить.

Главным союзником Австро-Венгрии в начавшейся войне стала соседняя Германия, а Российская империя оказалась одним из ее главных противников.

Для обеих стран эта война оказалась губительной: и в России, и в Австро-Венгрии произошли крупные революции, которые привели к свержению монархии, а в случае с империей Габсбургов – к полному распаду государства.

Почему эта страна дала трещину, вступив в мировой конфликт, какие силы раздирали ее изнутри и как вышло, что Россия стала главной угрозой для Австро-Венгрии на Балканах, порталу «История.РФ» разъяснил кандидат исторических наук, начальник отдела Российского государственного военно-исторического архива Олег Чистяков.

Таких масштабов не ожидал никто

– Олег Вячеславович, правильно ли я понимаю, что такая масштабная война вовсе не входила в планы Австро-Венгрии? Ведь в ее интересах было ограничиться Балканским фронтом, но она оказалась втянута в мировое противостояние. Как это сказалось на дальнейшей судьбе страны?

Как это сказалось на дальнейшей судьбе страны?

– Здесь нельзя сказать, что Австро-Венгрия «оказалась втянута» в Первую мировую войну. Она, в общем-то, ее и начала, когда первой объявила войну Сербии. Вообще, ни одна из сторон не ожидала, что конфликт выльется в такие масштабы – ни Россия, ни Германия, ни Австро-Венгрия. Даже термин «мировая война» тогда никто не употреблял.

– Австро-Венгрия не предвидела, какие последствия может иметь нападение на сербов?

– Нет, естественно, Австро-Венгрия прекрасно понимала, что война с Сербией – это война с Россией, а война с Россией – это война с Францией. Но при этом она чувствовала поддержку Германии.

– Насколько Австро-Венгрия была готова к этой войне? Ее можно было считать сильной в военном отношении державой?

– Австро-Венгрия была значительно слабее Германии и даже России, все события на фронте это показывают. В итоге эта война стала определяющей для распада империи. Вообще, Австро-Венгрия – страна очень специфическая. Поэтому вот эти центробежные тенденции к ее распаду и какому-то реформированию были еще перед войной. Страна тяготела к созданию вместо двуединой (то есть Австрии и Венгрии) триединой монархии, включающей в себя еще и Чехию. При этом большая часть чехов тяготела к России, то есть там была очень сложная ситуация.

Вообще, Австро-Венгрия – страна очень специфическая. Поэтому вот эти центробежные тенденции к ее распаду и какому-то реформированию были еще перед войной. Страна тяготела к созданию вместо двуединой (то есть Австрии и Венгрии) триединой монархии, включающей в себя еще и Чехию. При этом большая часть чехов тяготела к России, то есть там была очень сложная ситуация.

Лоскутная монархия

– Некоторые историки, говоря о странах – участницах Первой мировой войны, проводят параллели между Россией и Австро-Венгрией. Обе на тот момент представляли собой крупные континентальные державы, которые динамично развивались, но при этом отставали от передовых стран двух альянсов. Кроме того, Австро-Венгрию, как и Россию, обуревали внутренние противоречия, и в итоге в стране произошла революция. Целесообразно ли приводить такое сравнение? И можно ли сравнивать революцию в империи Карла I c Октябрьским переворотом?

– Нет, я думаю, тут тяжело сравнивать. Я еще раз повторюсь: Австро-Венгрия – очень специфическое государство. Ведь дело в том, что это государство, в котором не было никакой определяющей национальности. Граждане Австро-Венгрии считались главным образом подданными Габсбургов, а не воспринимались как представители какой-то конкретной национальности. Если в Российской империи все-таки была государствообразующая нация, то в Австро-Венгрии считалось, что такого нет и что все подданные Габсбургов – равноправны. Хотя, конечно, государственным языком был в основном немецкий, но и другие национальные языки были распространены во всех частях страны. Поэтому вот такая лоскутная монархия, которая цементировалась одной только фамилией императора, действительно была намного более «рыхлой», чем Российская империя. И развалилась она именно по национальному признаку, в то время как в России были другие проблемы, стояла острая необходимость политических реформ. Самодержавие не то чтобы изжило себя, но в прежнем виде уже вряд ли могло существовать в то время.

Я еще раз повторюсь: Австро-Венгрия – очень специфическое государство. Ведь дело в том, что это государство, в котором не было никакой определяющей национальности. Граждане Австро-Венгрии считались главным образом подданными Габсбургов, а не воспринимались как представители какой-то конкретной национальности. Если в Российской империи все-таки была государствообразующая нация, то в Австро-Венгрии считалось, что такого нет и что все подданные Габсбургов – равноправны. Хотя, конечно, государственным языком был в основном немецкий, но и другие национальные языки были распространены во всех частях страны. Поэтому вот такая лоскутная монархия, которая цементировалась одной только фамилией императора, действительно была намного более «рыхлой», чем Российская империя. И развалилась она именно по национальному признаку, в то время как в России были другие проблемы, стояла острая необходимость политических реформ. Самодержавие не то чтобы изжило себя, но в прежнем виде уже вряд ли могло существовать в то время.

– Все мы знаем, что Николай II оказался недостаточно дальновиден, чтобы предотвратить революцию. А император Австро-Венгрии пытался хоть как-то изменить ход событий? Я читала, что в 1918 году, после волны забастовок, Карл I призвал народы империи сплотиться и приказал сформировать национальные комитеты по всей стране. Но и это не помогло, так как комитеты занялись не укреплением и централизацией империи, а отстаиванием интересов ее национальных меньшинств…

–Все верно. Карл I в данной ситуации уже ничего поделать не мог. Это уже была просто предсмертная агония. Теперь мы уже можем сказать, что другого исхода войны для Австро-Венгрии никак не могло быть.

Соперницы на Черном море

– Как сказалась война на отношениях между Советской Россией и государствами, которые возникли на месте рухнувшей Австро-Венгрии?

–Определяющей в этих отношениях стала не Первая мировая война, а то, что произошло в России после войны. Скажем, отношения с Венгрией у России всегда были несколько тяжелыми. Но война, конечно, тоже сказалась определенным образом. Например, первой страной, с которой уже Советская Россия пробила свою международную изоляцию, была Германия, которая в Первую мировую с Россией воевала! То есть тут вопрос просто в изменении политической ситуации, а не в каких-то взаимных обидах.

Скажем, отношения с Венгрией у России всегда были несколько тяжелыми. Но война, конечно, тоже сказалась определенным образом. Например, первой страной, с которой уже Советская Россия пробила свою международную изоляцию, была Германия, которая в Первую мировую с Россией воевала! То есть тут вопрос просто в изменении политической ситуации, а не в каких-то взаимных обидах.

– А что скажете о наших отношениях с Чехословакией?

– Чехи всегда были настроены пророссийски, и изменение политической ситуации на это не сильно повлияло. Чехословакия, например, не считала, что Россия воевала с ней в Первой мировой войне.

– История знает ряд примеров, когда Россия и Австрия были на одной стороне. К примеру, они вместе противостояли Турции в ходе Османо-габсбургских войн, Россия помогала Австрии сдерживать Францию и Пруссию во время Франко-прусской войны. Можно ли сказать, что до Первой мировой войны Австрия и Россия были традиционными союзниками?

– Нельзя сказать, что именно «традиционными». На самом деле с тех времен, когда Россия прочно утвердилась на Черном море и стала уже проникать на Балканы, Австро-Венгрия была исключительно только ее соперницей, несмотря на какие-то временные перемирия. Последний раз мы были союзниками в XVIII веке: тогда как раз были знаменитые походы Суворова, Россия утверждалась на Черном море.

На самом деле с тех времен, когда Россия прочно утвердилась на Черном море и стала уже проникать на Балканы, Австро-Венгрия была исключительно только ее соперницей, несмотря на какие-то временные перемирия. Последний раз мы были союзниками в XVIII веке: тогда как раз были знаменитые походы Суворова, Россия утверждалась на Черном море.

– Видимо, влияние на Балканах было для Австро-Венгрии одной из ключевых целей, и тут уже Россия превращалась в опасного врага.

– Да, Австро-Венгрия считала Балканы своей территорией и с Россией там всегда конкурировала. Балканский вопрос ведь как раз и был одной из причин начала Первой мировой войны.

почему началась и как завершилась Первая мировая война — РТ на русском

105 лет назад началась Первая мировая война. Она возникла из-за масштабных противоречий между великими державами, связанных с конкуренцией за сырьё, рынки сбыта и с перераспределением сфер влияния. Как отмечают историки, власти Германии и Австро-Венгрии в корне ошиблись в оценке того, что лето 1914 года — это самое удачное время для нанесения удара по конкурентам. Итогом конфликта стало полное переустройство системы международных отношений и игнорирование интересов целого ряда народов и государств, подчёркивают эксперты. Прекратили своё существование Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи. Завершившая Первую мировую Версальская система мирных договоров стала прологом к началу новой глобальной войны.

Итогом конфликта стало полное переустройство системы международных отношений и игнорирование интересов целого ряда народов и государств, подчёркивают эксперты. Прекратили своё существование Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская империи. Завершившая Первую мировую Версальская система мирных договоров стала прологом к началу новой глобальной войны.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила Сербии войну, что привело к началу Первой мировой. Санкт-Петербург предложил разрешить балканский кризис в международном третейском суде, но миротворческую инициативу проигнорировали в Вене и Берлине.

1 августа Германия объявила войну России и напала на Люксембург. Затем Берлин официально вступил в состояние войны с Францией и вторгся в Бельгию. В свою очередь, Великобритания объявила войну Германии, а Австро-Венгрия — России.

Нарастание противоречий

Во второй половине XIX века политическое руководство ведущих держав мира столкнулось с тем, что выстраиваемая столетиями система международных отношений больше не способна уравновешивать интересы различных игроков и разрешать нарастающие противоречия.

Также по теме

Сто лет назад в Сараево был убит эрцгерцог Франц Фердинанд

Ровно сто лет назад произошло убийство, которое привело к Первой мировой войне. В Сараево 19-летний националист Гаврило Принцип убил…

Такие государства, как Англия, Франция, Португалия и Голландия, в которых рано завершился процесс централизации, захватили обширные колонии, служившие источниками дешёвого сырья и рынками сбыта готовой продукции. Объединившиеся лишь в 1860—1870-е годы Германия и Италия опоздали к разделу мира.

Кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов рассказал в интервью RT, что «в Германии во второй половине XIX века была одна из наиболее динамично развивавшихся экономик».

«Но при этом эта страна испытывала острую нехватку ресурсов и рынков сбыта», — отметил эксперт.

Основным союзником Германии в Европе была Австро-Венгрия. Вместо того чтобы захватывать заморские территории, официальная Вена сделала ставку на присоединение сопредельных земель, заселённых славянскими и романскими народами (около 60% подданных империи были славянами).

В то время на Балканах нарастало национально-освободительное движение местного населения против турецкого владычества. Австро-Венгрия выступала против того, чтобы славянские народы образовали независимые государства, и намеревалась заменить османское господство своим. Так произошло, в частности, с Боснией. Согласно Берлинскому трактату 1878 года, Вена получила право на оккупацию региона, а в 1908—1909 годах аннексировала его.

- Карикатура на тему аннексии Боснии. 1909 год

- © Wikimedia

Основным противником Австро-Венгрия считала Россию. Во-первых, Санкт-Петербург был традиционным покровителем национально-освободительных движений славянских народов, во-вторых, Вена не скрывала своего интереса к территориям Малороссии и Новороссии. При поддержке австро-венгерских государственных органов специально нанятые историки разрабатывали концепцию украинского народа, якобы отличного от русского. На территории Австро-Венгрии была развёрнута насильственная «украинизация» русинов.

К началу ХХ века, по словам Айрапетова, претензии к России стали нарастать и у Берлина.

«Если раньше промышленный центр Европы сместился из Великобритании в Германию, то затем он стал постепенно переходить дальше на восток, в том числе и в Россию, где была более дешёвая рабочая сила. Перспектива того, что к российскому человеческому капиталу добавятся индустриальные возможности, пугала руководство Германии», — отметил эксперт, добавив, что в Берлине начались разговоры о том, что через 50 лет немецкие территории будут контролировать русские.

По словам Айрапетова, Германия планировала отнять у Англии с Францией часть «мирового пирога» и не хотела допустить усиления влияния России.

В 1882 году Германия, Австро-Венгрия и Италия оформили Тройственный союз. В ответ потенциальные оппоненты заключили российско-французский, англо-французский и российско-английский договоры, послужившие основой для образования международного объединения Антанта.

Казус белли

28 июня 1914 года член сербской радикальной организации «Млада Босна» Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, приехавшего в Сараево наблюдать за военными манёврами.

Также по теме

«Сделала неизбежной Вторую мировую»: как создание Антанты изменило ход истории

115 лет назад Великобритания и Франция начали создавать Антанту. Окончательно военно-политический блок оформился в 1907 году, после…

«Вся эта история выглядела достаточно сложно и неоднозначно», — заявил Айрапетов. По его словам, Принцип формально являлся австро-венгерским подданным, а манёвры, на которые приехал Фердинанд, по сути, были репетицией вторжения в Сербию.

По мнению историка, Германия и Австро-Венгрия пришли к выводу, что если они упустят момент для начала войны, то дальше им будет только хуже. Руководство этих государств полагало, что Берлин безнадёжно отстанет от других стран в экономическом развитии, а Австро-Венгерская империя распадётся. Более того, Германия добилась впечатляющих успехов в строительстве флота, благодаря чему рассчитывала получить преимущество над Англией в море.

По словам Айрапетова, в Берлине считали, что наступил подходящий момент для начала боевых действий.

«В 1913—1914 годах в Великобритании резко обострилась ирландская проблема. В Берлине и Вене рассчитывали, что победа над Сербией позволит им обрушить фланг Антанты. Россия в этой ситуации оказывалась перед непростым выбором — полностью утратить международный престиж или заступиться за союзника в заведомо невыгодных для себя условиях. Ведь, по данным германских спецслужб, Санкт-Петербург к войне не был готов», — подчеркнул эксперт.

Как отмечает Айрапетов, германские власти полагали, что разбить Францию было несложно. А Великобритания, согласно их прогнозам, не решилась бы вступить в войну.

Однако, по словам эксперта, в Берлине и Вене не предусмотрели целого ряда факторов. Союз с Парижем позволил Лондону сконцентрировать в Северном море основные силы флота и предоставить Франции охрану коммуникаций в Средиземном море. А Николай II пришёл к выводу, что попытка избежать войны только ухудшит положение империи.

23 июля Вена обвинила Сербию в организации сараевского покушения и предъявила ей заведомо невыполнимый ультиматум, предполагавший допуск на сербскую территорию своих силовиков и чистку госаппарата от патриотически настроенных чиновников. Белград согласился на переговоры, но категорически отказался пустить на свою территорию австрийскую полицию.

Мировая война

Боевые действия начались достаточно успешно для Германии. Немцы разгромили Бельгию, захватили Люксембург и отбросили французские войска в районе Эльзаса. Стремительным ударом с севера они оккупировали значительную часть территории Франции и продвигались вперёд, пока не были остановлены в Марнском сражении.

Также по теме

«Продуктивно использовали ситуацию»: как аннулирование Брестского мира изменило историю России

13 ноября 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) аннулировал Брестский мир с Германией. Эксперты называют…

Эксперты называют…

В Восточной Пруссии германские войска остановили продвижение российской армии и вынудили её отступить на первоначальные позиции. Неудачными для Санкт-Петербурга были и бои с Австрией в ходе Люблин-Холмской операции.

Однако Германия с Австро-Венгрией вскоре начали терять инициативу. Антанта удержала ключевые порты на атлантическом побережье Европы и добилась перехода к позиционной войне на севере Франции.