Арктические конвои: плечом к плечу в «холодном углу ада»

После начала Великой Отечественной войны СССР был включён в программу ленд-лиза, и в страну в скором времени двинулся поток помощи. Самым коротким путём доставки грузов в СССР был северный, через арктические воды в порты Мурманска и Архангельска. Этот же маршрут был и самым сложным — как по противодействию противника, так и по погодным условиям.

Проводка конвоя в условиях полярных широт представляла собой сложный комплекс мер, которые требовали слаженного взаимодействия разных родов войск. Ещё большие трудности вызывало проведение такой операции, если требовалось обеспечение взаимодействия между флотом, авиацией и разведкой не одной страны, а двух, которые значительно различались в традициях и методах войны на море и имели далеко не равноценный боевой опыт. По сути, проводка конвоев была полноценной боевой операцией, сравнимой с любой из многих сухопутных битв Второй мировой войны.

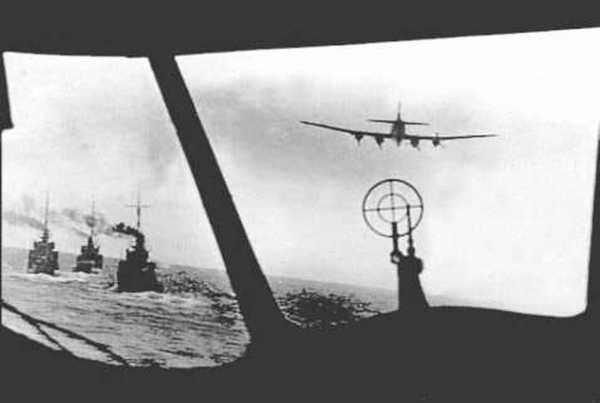

Союзный конвой на пути в Советский Союз. Снимок сделан с британской летающей лодки «Сандерленд»Наибольшим опытом по проводке конвоев обладала ещё сохранявшая статус «владычицы морей» Великобритания и её Королевский военно-морской флот. Именно ему, уже два года ведущему активные боевые действия по всему миру, выпала главная роль по доставке грузов в северные порты СССР. На момент начала Великой Отечественной войны флот Метрополии (основа Королевского военно-морского флота Великобритании, главной задачей которого было обеспечение господства на море в прибрежных водах), который непосредственно занимался конвойными операциями, состоял из двух линкоров, двух авианосцев, четырёх крейсеров и примерно 20 эсминцев. Данная численность флота не была постоянной в силу того, что корабли постоянно привлекались к участию в боевых действиях на других театрах.

Советский Северный флот был малочисленным. Официально получивший статус флота лишь в 1937 году, он состоял из 8 эсминцев, 15 подводных лодок и других более мелких боевых единиц. В его состав также входила Беломорская военная флотилия, созданная 2 августа 1941 года для защиты коммуникаций Белого моря, юго-восточной части Баренцева моря, Новой Земли и Карского моря. Необходимость создания данного формирования также обусловливалась тем, что штаб Северного флота находился в Полярном, на большом удалении от восточной части Белого моря и Архангельска, что мешало оперативному реагированию и управлению. Флотилия на 90% состояла из переоборудованных гражданских судов, что, конечно, не способствовало высокому уровню боеспособности, но и не помешало выполнению поставленных задач.

С началом войны Северный флот был пополнен различными вспомогательными судами, мобилизованными из гражданского флота. К примеру, рыболовный траулер «Красноармеец» с 25 июня 1941 года вошёл в состав Северного флота как тральщик Т-889http://www.polarpost.ru

Британское Адмиралтейство, следуя обещаниям премьер-министра Уинстона Черчилля, который в день начала Великой Отечественной войны заявил, что Великобритания окажет любую помощь СССР, решило для осуществления этой задачи отправить на Русский Север, на главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, своего представителя. Им стал контр-адмирал Филипп Вайан, прославившийся в боях на Средиземном море. В его задачу входило ознакомление с обстановкой и возможными условиями базирования кораблей Королевского флота на советских военно-морских базах, так как собственными базами в этом регионе британский флот не обладал.

Эти проблемы рассматривались им и командующим Северным флотом вице-адмиралом А. Г. Головко на переговорах в середине июля 1941 года. Также на этой встрече был решён важный вопрос, касавшийся разделения маршрута следования будущих конвоев на две оперативные зоны ответственности и другие задачи, касавшиеся бытовых и организационных моментов предстоящего сотрудничества.

Планы взаимодействия

Согласно договорённости, основная ответственность по проведению конвойных операций ложилась на плечи Британского Адмиралтейства. Оно занималось формированием конвоев и прокладкой маршрута. Корабли британского флота должны были сопровождать транспортные суда на всём протяжении более чем 2000-мильного маршрута из Англии и Исландии до Мурманска и Архангельска.

При достижении 20° восточной долготы (остров Медвежий) в дело вступал Северный флот, в меру своих возможностей обеспечивая встречу конвоя, усиливая корабельный эскорт, осуществляя прикрытие судов конвоя с воздуха и сопровождение его в порты. Зона ответственности Северного флота приходилась на наиболее приближенный к побережью Норвегии и немецким аэродромам — и потому самый опасный на всём пути следования конвоя — отрезок маршрута. Чем ближе к кромке льдов шёл караван, тем дальше он находился от аэродромов люфтваффе в Норвегии и Финляндии.

Карта зоны проведения конвойных операцийhttps://www.murmansk-nordika.blogspot.ru

Часть британских кораблей, или так называемый «ближний эскорт», оставалась с конвоем во время следования и пребывания в советских портах. Этот эскорт состоял из эсминцев, тральщиков и других малых кораблей, обеспечивавших противовоздушную и противолодочную оборону. Ближний эскорт представлял собой буквально «конвоиров», охранявших транспортные суда от «волчьих стай» немецких подводных лодок, и в случае необходимости подгонял и держал транспорты в ордере – определённом порядке построения каравана. Ордер выглядел следующим образом: суда шли несколькими параллельными колоннами, ближний эскорт окружал это построение, защищая от атак авиации и подводных лодок. Такой порядок был выработан британцами в первые два года войны при проводке конвоев через Атлантику и на Средиземном море.

Помимо группы эсминцев и тральщиков, суда конвоя охраняла крейсерская группа, которая шла параллельным курсом на расстоянии нескольких десятков миль от транспортов, находясь между ними и норвежским побережьем. Существовала также ещё одна группа – корабли дальней завесы (200–400 миль), состоявшая из линкоров, крейсеров и позднее авианосцев (начиная с конвоя PQ-18), которая прикрывала конвой от атак крупных надводных кораблей противника. На меридиане Кольского залива, начиная с конца мая 1942 года, конвой обычно делился на две группы: одна («Мурманская группа») в охранении английских кораблей следовала в Мурманск; другая («Беломорская») в охранении, как правило, кораблей Северного флота направлялась в Архангельск. После разгрузки корабли отправлялись в Мурманск, где формировались обратные конвои в Англию.

Советский эскадренный миноносец «Гремящий»https://www.waralbum.ru

Немного забегая вперёд, можно добавить, что изменения в этом порядке произошли начиная с конвоя PQ-13, т.е. с марта 1942 года, когда для обеспечения проводки конвоев Северный флот стал проводить операции, в которых участвовали почти все силы флота и велось активное взаимодействие с британскими силами, как с эскортом, так и теми кораблями, что несли постоянную службу на Русском Севере.

Принципиальная схема встречи конвоя стала выглядеть следующим образом. Получив сигнал о выходе конвоя из фьордов Исландии, британская военно-морская миссия передавала информацию в штаб Северного флота. Сообщалось количество кораблей в конвое, примерный маршрут и состав эскорта. Также выражалась просьба уточнить место встречи, организовать поддержку с воздуха, протралить за 24 часа до прихода конвоя фарватер. Ещё одной просьбой было проинформировать британскую сторону о названиях и опознавательных знаках встречающих советских кораблей.

Военно-воздушные силы усиливали воздушную разведку с целью поиска немецких подводных лодок и надводных кораблей. Помимо разведданных, авиация собирала информацию гидрометеорологического характера, о состоянии погоды и границах льда на трассе. Затем эта информация передавалась через британскую военную миссию в Адмиралтейство, которое на основании этих сведений окончательно устанавливало маршрут движения конвоя. Далее силами ВВС осуществлялись бомбардировки аэродромов люфтваффе (Хебуктен, Лоустари и Хаммерфест). Примерно два раза в сутки проводилась разведка по пути следования конвоя, вплоть до острова Медвежий.

Личный состав 95-го ИАП ВВС СФ на фоне самолёта Пе-3Непосредственное прикрытие конвоя в радиусе 200 морских миль (370 км) осуществлялось тяжёлыми двухмоторными истребителями Пе-3 95-го истребительного авиационного полка СФ, а в радиусе 100 миль (185 км) к ним присоединялись одномоторные истребители. На аэродромах в полной боевой готовности стояли бомбардировщики и торпедоносцы, готовые атаковать корабли противника в море. Поначалу прикрытие транспортов осуществлялось лишь при наличии немецкой авиации в воздухе, к тому же прикрытие осуществляли устаревшие истребители-бипланы И-153 «Чайка», но стоит отметить, что и у немцев на тот момент уничтожение союзных транспортов не было приоритетной задачей.

Помимо авиации, за 2–3 суток до подхода конвоя в операционной зоне Северного флота разворачивались подводные лодки. Действия английских и советских лодок координировались: советские подводники располагались ближе к побережью, британские на удалении от берегов Норвегии. Эти меры стали применяться с февраля 1942 года.

В зоне острова Кильдин в Баренцевом море разворачивались катера типа «морской охотник» и сторожевой корабль «Смерч» с целью поиска подводных лодок.

Советский сторожевой корабль «Смерч» следует на выход из бухтыhttps://www.waralbum.ru

Также два эсминца, например «Гремящий» и «Сокрушительный», в составе океанского эскорта встречали конвой в намеченной точке у острова Медвежий. Ещё один эсминец находился в боевой готовности № 2 в Полярном с задачей поддержки эскорта. Для оказания возможной помощи приводился в боеготовность один буксир в районе Кильдина. Проводилось усиленное траление фарватеров. Помимо этого, усиливалась противовоздушная оборона портов и баз и приводились в боеготовность батареи береговой обороны.

Советский эскадренный миноносец «Сокрушительный»https://www.samlib.ru

Северный флот обеспечивал не только прибытие конвоев в советские базы, но и их выход в обратном направлении. Это включало в себя практически тот же комплекс мер, за исключением бомбардировки аэродромов противника, так как противник пришёл бы к закономерному выводу о том, что в море вышел очередной обратный конвой.

Такая организация обеспечения конвойных операций действовала на протяжении всей войны в силу стабильности маршрута и эффективности данной схемы взаимодействия.

Военно-морские миссии

Следующим этапом налаживания сотрудничества стали британские военно-морские миссии, чьё развёртывание началось в СССР после заключения 12 июля 1941 года соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против фашистской Германии. Первой стала миссия в Москве, которая прибыла в столицу СССР уже 25 июня 1941 года в составе шести офицеров под командованием контр-адмирала Джеффри Майлса.

Затем миссии стали основываться в северных портах СССР. 20 июля англичане (15 офицеров и 13 матросов) под командованием кэптена Вайберда прибыли в Архангельск. 29 июля 1941 года основная британская военно-морская миссия была расквартирована в Полярном, главной базе Северного флота, под руководством тогда ещё кэптена, а впоследствии контр-адмирала сэра Ричарда Бевана. Он получил должность Старшего Британского Морского Офицера на Севере России (SBNO – Senior British Naval Officer). В ноябре 1941 года, в связи с наступлением холодов и ледостава на Северной Двине и последующей переориентацией конвоев на единственный незамерзающий порт в СССР Мурманск, туда прибыла ещё одна британская военно-морская миссия в количестве 5 офицеров и 6 матросов. Все эти миссии подчинялись находящемуся в Москве контр-адмиралу Майлсу.

Британский минный заградитель «Эдвенчур»https://www.iwm.org.uk

Целью миссий была организация эффективного взаимодействия между вооружёнными силами СССР и Великобритании по обеспечению проводки конвоев, поддержание связи между союзниками и непосредственное командование силами британского военно-морского флота на Севере. Помимо боевых задач, перед британскими офицерами в миссиях стояли задачи урегулирования любых вопросов, возникавших при доставке грузов. Также в круг обязанностей входила задача не допустить в случае поражения СССР в войне с Германией захвата советского флота противником. Неясным остаётся механизм выполнения этой задачи, но данный факт лишь подчёркивает неуверенность Великобритании в стойкости своего союзника, которая была вполне оправданной в первые месяцы войны и улетучилась лишь после битвы за Москву.

С советской стороны вопросами взаимодействия с англичанами занимался сначала оперативный отдел Штаба флота, а затем, с 1942 года, Отделение Офицеров Связи Штаба Северного флота.

Начало боевого сотрудничества

Непосредственно военное присутствие англичан в СССР началось с конца июля – начала августа 1941 года, когда 31 июля в Архангельск под прикрытием советского эсминца «Сокрушительный» прибыл английский минный заградитель «Эдвенчур» (HMS Adventure) с грузом глубинных бомб и магнитных мин, а в Полярный 31 июля и 5 августа соответственно прибыли две подводные лодки, однотипные «Тайгрис» (HMS Tigris) и «Трайдент» (HMS Trident). Это была лишь первая группа британских субмарин, в дальнейшем к ним добавились ещё две пары лодок. Основная их задача заключалась в установке минных заграждений и нарушении коммуникаций противника. Английские подводники действовали на Севере, используя Полярный как основную базу, лишь до начала 1942 года, после этого они появлялись там лишь для дозаправки.

Британская подводная лодка «Тайгрис», запечатлённая на этом фото после возвращения из успешного похода 8 декабря 1941 года, по результатам которого подводники доложили о восьми потопленных немецких судахhttps://www.iwm.org.uk

Спустя некоторое время группировка усилилась за счёт нескольких английских тральщиков, предназначенных для траления фарватеров от новых немецких магнитных мин, которые вызвали трудности у советских минёров. Впоследствии они в количестве 5–6 кораблей составили 6-ю британскую флотилию тральщиков.

Спустя некоторое время на аэродроме Ваенга-1 появились британские истребители «Харрикейн», специально сформированные в июле 1941 года для действий в СССР 151-го крыла Королевских военно-воздушных сил. Крыло состояло их двух эскадрилий под общим командованием подполковника Генри Невилла Ишервуда.

«Харрикейны» 151-го авиакрыла над Ваенгой. В состав соединения входили 81-я и 134-я истребительные эскадрильи. Несмотря на небольшую численность британской группы, для начального этапа войны на этом участке фронта она была внушительной силой — ни немецкие, ни советские ВВС не были многочисленнымиhttps://www.iwm.org.uk

В СССР они были доставлены с первым конвоем PQ-0 или «Дервиш», суда которого пришвартовались в Архангельске 31 августа 1941 года. Часть истребителей (15 единиц) доставили в разобранном виде с конвоем, а затем переправили из Архангельска в Ваенгу; другие 24 «Харрикейна» были переброшены на палубе авианосца «Аргус», с которого они 6 сентября перелетели на советский аэродром.

Основными задачами британских лётчиков были защита Мурманской морской базы и взаимодействие с советской авиацией в Мурманском районе. Англичане находились в оперативном подчинении командующего военно-воздушными силами Северного флота генерал-майора авиации Александра Алексеевича Кузнецова.

Можно сказать, что базирование сил Королевского военно-морского флота на Русском Севере определялось сомнениями Великобритании в стойкости СССР и имело своей действительной целью, на время пока советские силы смогут «встать на ноги», удерживать ключевые для британцев позиции на севере России. От того, выдержит ли СССР натиск вермахта, зависело и будущее Великобритании, поэтому она всячески стремилась удержать морской «коридор» в страну Советов. Когда эта необходимость отпала, постоянное базирование в СССР было прекращено.

Британские лётчики-истребители отдыхают в своей замлянке на аэродроме Ваенгаhttps://www.iwm.org.uk

Ещё одной задачей являлось обучение советских лётчиков управлению английскими истребителями, которые предполагалось передать советским ВВС. Обучение и передача завершились в ноябре 1941 года, и 16 числа последние английские лётчики-истребители покинули Ваенгу.

Вновь британские лётчики появились на северных аэродромах лишь после разгрома конвоя PQ-17 летом 1942 года, когда британское командование решило усилить авиационное прикрытие следующего конвоя, не надеясь на советские ВВС, не оказавшие поддержки судам конвоя. Британские лётчики использовали советские аэродромы как постоянные пункты базирования, а не только как места дозаправки и запасные взлётно-посадочные полосы.

Торпедоносец «Хэмпден» из состава 24-го минно-торпедного авиаполка ВВС СФ. В Советский Союз эти машины прибыли в августе 1941 года (144-я и 455-я эскадрильи Королевских ВВС) для обеспечения проводки конвоя PQ-18, и после завершения операции были переданы советской сторонеhttps://www.waralbum.ru

Специально для усиления прикрытия конвоев с воздуха были выделены две эскадрильи торпедоносцев «Хэмпден», звено разведывательных «Спитфайров» и несколько летающих лодок американского производства «Каталина». Они прибыли 22–23 августа 1942 года в Ваенгу под командованием полковника Хога. Так же, как и с истребительной авиацией в начале войны, эти самолёты в скором времени (в октябре 1942 года) были переданы СССР. Правда, при передаче возникли проблемы, связанные с тем, что английская сторона хотела передать «Спитфайры» без фотоаппаратуры, а «Хэмпдены» без торпедного вооружения, вероятно, рассчитывая, что Северный флот сам установит своё оборудование, с которым им удобнее будет работать. Однако адмирал Головко выразил желание получить самолёты в полной комплектности и дополнительно оставить по 3–4 человека в качестве инструкторов. Самолёты передали советской стороне, но всё же, вероятно, из-за соображений секретности, без данной аппаратуры.

Разведчик «Спитфайр» PR Mk.IV — одна из машин, оставленных британцами и применявшихся в 118-м разведывательном авиаполку ВВС Северного флота20 сентября 1941 года заместителем начальника Главного Морского Штаба ВМФ СССР контр-адмиралом В. А. Алафузовым и главой Британской военно-морской миссии в Москве контр-адмиралом Майлсом были согласованы основные принципы взаимодействия советских и британских военно-морских сил. Они заключались в следующем: «Британские военно-морские силы на весь период взаимодействия с советскими ВМС в районе Белого моря поступают под оперативный контроль Советского Командующего в Архангельске, и все его приказы соответствующим кораблям будут даваться через Британского Старшего Морского Офицера». В административном отношении англичане теперь находились в непосредственном подчинении Старшего Британского Морского Офицера, то есть главы миссии в Полярном.

Одновременная проводка первого конвоя, переброска истребителей, а также обеспечение эвакуации советских горняков с семьями со Шпицбергена на английском лайнере «Empress of Canada» в сопровождении крейсера «Нигерия» и трёх эсминцев доказали, что успешное взаимодействие между двумя флотами может иметь место. Также были намечены основные шаги, которые в последующем предпринимались при встрече и отправке союзных конвоев.

В 1941 году проводка конвоев прошла без каких-либо трудностей, что позволило приобрести необходимый опыт по взаимодействию в относительно спокойных условиях. В конце года советские войска отстояли Москву и перешли в наступление, что доказало беспочвенность опасений союзников о скором поражении СССР. Противник обратил внимание на другие театры военных действий, одним из которых была Норвегия. Союзников ждали тяжёлые испытания.

Продолжение следует

Список использованной литературы:

- Документы Центрального Военно-Морского архива РФ.

- Ачкасов В.И., Басов А.В., Сумин А.И. и др.. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – М.: Воениздат, 1988.

- Ачкасов В. И., Павлович H. Б. Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1973.

- Вайнер Б. А. Советский морской транспорт в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1989.

- Головко А. Г. Вместе с флотом. – М.: Финансы и статистика, 1984.

- Дениц К. Немецкие подводные лодки во Второй мировой войне. — М.: Воениздат, 1964.

- Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознамённый Северный флот. – М.: Воениздат, 1983.

- Красная звезда.1941. 28 ноября. №280. С. 1.

- Ленд-лиз и Россия/ Сост. и науч. редактор М.Н.Супрун. Арх., 2006.

- Пузырев В. П. Беломорская флотилия в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1981.

- Руге Ф. Война на море. 1939–1945. – М.: АСТ, СПб.: Полигон, 2000.

- Северные конвои: исследования, воспоминания, документы. Вып. 1. Арх., 1991.

- Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941–1945. – М.: Андреевский флаг, 1997.

- Щедролосев В. В. Конвойные операции эскадренных миноносцев Северного флота в Великой Отечественной войне. // Гангут. – 1995. — №9 – С. 59–67.

warspot.ru

Арктические конвои — это… Что такое Арктические конвои?

Крейсер «Шеффилд» сопровождает конвой Памятник участникам Северных конвоев в МурманскеАрктические конвои Второй мировой войны проходили из Великобритании и США в северные порты СССР — Архангельск и Мурманск. Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев (хотя в периоды между июлем и сентябрем 1942 года и мартом и ноябрем 1943 года конвои не ходили). В сумме около 1400 торговых судов доставили, в рамках программы ленд-лиза, важные военные материалы в СССР. 85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов) были потеряны. Германия потеряла ряд судов, включая один линкор, три эсминца и по меньшей мере 30 подводных лодок, а также значительное количество самолётов.

Конвои

Первое время конвои отплывали из Исландии но начиная с сентября 1942 года они стали отправляться с базы Loch Ewe в Шотландии. Путь конвоев лежал вокруг оккупированной Норвегии в северные порты СССР и был особенно опасен из-за прохождения вблизи баз немецкой авиации, подводного и надводного флота, а также из-за преобладающих в этих водах плохой погоды.[1]

Каждый конвой имел в своём названии два буквенно-числовых идентификатора, PQ <номер> или JW <номер> для конвоев в СССР, и QP <номер> или RA <номер> для обратных конвоев[2], исключая самый первый конвой получивший кодовое имя «Дервиш». Аббревиатура PQ (и QP соответственно) появилась от имени английского офицера П. К. Эдвардса (P. Q. Edwards), занимавшегося конвоями.[3]

«Дервиш» отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск десятью днями позже без потерь. Конвой был относительно небольшим и состоял всего из шести торговых судов. Эскорт состоял из трех минных тральщиков, трех эсминцев и трех противолодочных траулеров.[4]

Стоит отметить четыре конвоя:

- 30 мая 1942 года уцелевшие суда конвоя PQ-16 прибыли в Мурманск и Архангельск; конвой оказался настолько успешным в плане доставки военных материалов в СССР, что немецкое командование предприняло дополнительные усилия для недопущения прохождения последующих конвоев.

- В июле 1942 года конвой PQ-17 был рассеян после получения сообщений о выходе отряда немецких линкоров и крейсеров на перехват конвоя. Только 11 из 36 торговых судов конвоя прорвались в советские порты.

- Бой в Баренцевом море: в декабре 1942 года немецкие надводные корабли, включая тяжёлые крейсера «Адмирал Хиппер» и «Лютцов» вышли на перехват конвоя JW51B. Нападение было отбито силами кораблей эскорта.

- Бой у Нордкапа: в декабре 1943 года конвой JW55B был атакован немецким линейным крейсером «Шарнхорст», который в ночном бою был потоплен британским линкором «Дюк оф Йорк» и кораблями эскорта. [5]

Список арктических конвоев

1941

| В СССР | Из СССР | ||

| «Дервиш» | отправился из Исландии 21 августа 1941; прибыл в Архангельск 31 августа | QP-1 | отправился из Архангельска 28 сентября 1941; прибыл в Скапа Флоу 10 октября [4] |

| PQ-1 | отправился из Исландии 29 сентября; прибыл в Архангельск 11 октября | QP-2 | отправился из Архангельска 3 ноября; прибыл в Kirkwall (Оркнейские острова) 17 ноября |

| PQ-2 | отправился из Ливерпуля 13 октября; прибыл в Архангельск 30 октября | QP-3 | отправился из Архангельска 27 ноября; рассеян в пути, прибыл 3 декабря |

| PQ-3 | отправился из Исландии 9 ноября; прибыл в Архангельск 22 ноября | QP-4 | отправился из Архангельска 29 декабря; рассеян в пути, прибыл 9 января 1942 |

| PQ-4 | отправился из Исландии 17 ноября; прибыл в Архангельск 28 ноября | ||

| PQ-5 | отправился из Исландии 27 ноября; прибыл в Архангельск 13 декабря | ||

| PQ-6 | отправился из Исландии 8 декабря; прибыл в Мурманск 20 декабря |

1942

| в СССР | из СССР | ||

| PQ-7a | отправился из Исландии 26 декабря; прибыл в Мурманск 12 января | QP-5 | отправился из Мурманска 13 января; рассеян в пути, прибыл 19 января |

| PQ-7b | отправился из Исландии 31 декабря; прибыл в Мурманск 11 января | QP-6 | отправился из Мурманска 24 января; рассеян в пути, прибыл 28 января |

| PQ-8 | отправился из Исландии 8 января; прибыл в Архангельск 17 января | QP-7 | отправился из Мурманска 12 февраля; рассеян в пути, прибыл 15 февраля |

| Объединенный PQ-9 и PQ-10 | отправился Исландии 1 февраля; прибыл в Мурманск 10 февраля | QP-8 | отправился из Мурманска 1 марта; прибыл в Рейкьявик 11 марта |

| PQ-11 | отправился из Шотландии 14 февраля; прибыл в Мурманск 22 февраля | QP-9 | отправился из Кольского залива 21 марта; прибыл в Рейкьявик 3 апреля |

| PQ-12 | отправился из Рейкьявик Марта1; прибыл в Мурманск 1 марта | QP-10 | отправился из Кольского залива 10 апреля; прибыл в Рейкьявик 21 апреля |

| PQ-13 | отправился из Шотландии; прибыл в Мурманск 31 марта | QP-11 | отправился из Мурманска 28 апреля; прибыл в Рейкьявик 7 мая |

| PQ-14 | отправился из Шотландии 26 марта; прибыл в Мурманск 19 апреля | QP-12 | отправился из Кольского залива 21 мая; прибыл в Рейкьявик 29 мая |

| PQ-15 | отправился из Шотландии 10 апреля; прибыл в Мурманск 5 мая | QP-13 | отправился из Архангельск 26 июня; прибыл в Рейкьявик 7 июля |

| PQ-16 | отправился из Рейкьявик 21 мая; прибыл в Мурманск 30 мая | QP-14 | отправился из Архангельска 13 сентября; прибыл в Шотландию 26 сентября |

| PQ-17 | отправился из Рейкьявик 27 июня; рассеян в пути, прибыл 4 июля | QP-15 | отправился из Кольского залива 17 ноября; прибыл в Шотландию 30 ноября |

| PQ-18 | отправился из Шотландии 2 сентября; прибыл в Архангельск 21 сентября: первый конвой в сопровождении авианосца | RA-51 | отправился из Кольского залива 30 декабря; прибыл в Шотландию 11 января 1943 |

| JW-51A | отправился из Ливерпуля 15 декабря; прибыл в Кольский залив 25 декабря | ||

| JW-51B | отправился из Ливерпуля 22 декабря; прибыл в Кольский залив 4 января 1943: см. Бой в Баренцевом море | ||

| FB | независимые суда без эскорта |

1943

| в СССР | из СССР | ||

| JW-52 | отправился из Ливерпуля 17 января; прибыл в Кольский залив 27 января | RA-52 | отправился из Кольского залива 29 января; прибыл в Шотландию 9 февраля |

| JW-53 | отправился из Ливерпуля 15 февраля; прибыл в Кольский залив 27 февраля | RA-53 | отправился из Кольского залива 1 марта; прибыл в Шотландию 14 марта |

| JW-54A | отправился из Ливерпуля 15 ноября; прибыл в Кольский залив 24 ноября | RA-54A | отправился из Кольского залива 1 ноября; прибыл в Шотландию 14 ноября |

| JW-54B | отправился из Ливерпуля 22 ноября; прибыл в Архангельск 3 декабря | RA-54B | отправился из Архангельска 26 ноября; прибыл в Шотландию 9 декабря |

| JW-55A | отправился из Ливерпуля 12 декабря 1943; прибыл в Архангельск 22 декабря | RA-55A | отправился из Кольского залива 22 декабря; прибыл в Шотландию 1 января 1944 |

| JW-55B | отправился из Ливерпуля 20 декабря; прибыл в Архангельск 30 декабря: см. Бой у Нордкапа | RA-55B | отправился из Кольского залива 31 декабря; прибыл в Шотландию 8 января 1944 |

1944

| в СССР | из СССР | ||

| JW-56A | отправился из Ливерпуля 12 января; прибыл в Архангельск 28 января | RA-56 | отправился из Кольского залива 3 февраля; прибыл в Шотландию 11 февраля |

| JW-56B | отправился из Ливерпуля 22 января; прибыл в Кольский залив 1 февраля | RA-57 | отправился из Кольского залива 2 марта; прибыл в Шотландию 10 марта |

| JW-57 | отправился из Ливерпуля 20 февраля; прибыл в Кольский залив 28 февраля | RA-58 | отправился из Кольского залива 7 апреля; прибыл в Шотландию 14 апреля |

| JW-58 | отправился из Ливерпуля 27 марта; прибыл в Кольский залив 4 апреля | RA-59 | отправился из Кольского залива 28 апреля; прибыл в Шотландию 6 мая |

| JW-59 | отправился из Ливерпуля 15 августа; прибыл в Кольский залив 25 августа | RA-59A | отправился из Кольского залива 28 августа; прибыл в Шотландию 5 сентября |

| JW-60 | отправился из Ливерпуля 15 сентября; прибыл в Кольский залив 23 сентября | RA-60 | отправился из Кольского залива 28 сентября; прибыл в Шотландию 5 октября |

| JW-61 | отправился из Ливерпуля 20 октября; прибыл в Кольский залив 28 октября | RA-61 | отправился из Кольского залива 2 ноября; прибыл в Шотландию 9 ноября |

| JW-61A | отправился из Ливерпуля 31 октября; прибыл в Мурманск 6 ноября | RA-61A | отправился из Кольского залива 11 ноября; прибыл в Шотландию 17 ноября |

| JW-62 | отправился из Шотландии 29 ноября; прибыл в Кольский залив 7 ноября | RA-62 | отправился из Кольского залива 10 декабря; прибыл в Шотландию 19 декабря |

| JW-63 | отправился из Шотландии 30 декабря; прибыл в Кольский залив 8 января 1945 |

1945

| В СССР | Из СССР | ||

| JW-64 | отправился из Шотландии 3 февраля; прибыл в Кольский залив 15 февраля | RA-63 | отправился из Кольского залива 11 января; прибыл в Шотландию 21 января |

| JW-65 | отправился из Шотландии 11 марта; прибыл в Кольский залив 21 марта; был дважды торпедирован (повреждён U-968, потоплен U-995) транспорт «Томас Дональдсон».[6] | RA-64 | отправился из Кольского залива 17 февраля; прибыл в Шотландию 28 февраля |

| JW-66 | отправился из Шотландии 16 апреля; прибыл в Кольский залив 25 апреля | RA-65 | отправился из Кольского залива 23 марта; прибыл в Шотландию 1 апреля |

| JW-67 | отправился из Шотландии 12 мая; прибыл в Кольский залив 20 мая | RA-66 | отправился из Кольского залива 29 апреля; прибыл в Шотландию 8 мая |

| RA-67 | отправился из Кольского залива 23 мая; прибыл в Шотландию 30 мая |

Стратегическое значение

Арктические конвои привели к значительным изменениям в расстановке морских сил с обеих сторон, что оказало существенное влияние на ход боевых действий на море на других театрах боевых действий. В результате ранних рейдов британских эсминцев в Норвегии, Гитлер пришёл к убеждению что англичане намереваются вторгнуться в Норвегию снова. Это, вместе с очевидной необходимостью остановить арктические конвои в СССР, заставило Гитлера отдать приказ передислоцировать тяжёлые надводные немецкие корабли, включая линкор Тирпиц, в Норвегию. Операция «Цербер» была предпринята частично по этой причине.

Как «флот в наличии», Tirpitz и другие тяжёлые надводные немецкие корабли связывали силы Королевского ВМФ которые могли быть лучше использованы где-то ещё, например для сдерживания ВМФ Японии в Индийском океане. Успех рейдов в Атлантике Гнейзенау и Шарнхорст в 1941 продемонстрировал масштабы немецкой угрозы в Атлантике. Однако, с закрытием союзниками непатрулируемого воздушного «окна» над северной Атлантикой, улучшением радио-триангуляционного оборудования (англ.), внедрением воздушного радара и предоставлением конвоям эскортных авианосцев, возможности для немецких рейдеров в Атлантике были ограничены.

Помимо отменённой попытки перехватить конвой PQ12 в марте 1942 года и рейда на Шпицберген в сентябре 1943, Тирпиц провёл большую часть Второй мировой войны в норвежских фьордах. Тирпиц подвергался постоянным атакам пока наконец не был потоплен во фьорде Тромсё 11 ноября 1944 года Королевскими ВВС. Другие тяжёлые суда Кригсмарине никогда не дислоцировались в Норвегии (например, Гнейзенау), были вытеснены из портов страны, или были потоплены превосходящими силами противника (например, Шарнхорст). В особенности, неудачная атака конвоя JW-51B (Бой в Баренцевом море), когда превосходящая группировка немецких надводных кораблей не смогла нанести поражение британскому эскорту, состоявшему из крейсеров и эсминцев, привела Гитлера в ярость и привела к переносу акцента с надводных рейдеров к подводным лодкам. Некоторые тяжёлые корабли были физически разобраны и их вооружение использовано в прибрежных укреплениях.

Ближе к концу войны, военное значение поставок, доставляемых арктическими конвоями, вероятно было не так высоко как символическое, отсюда их продолжение — по настоянию Сталина — в течение длительного времени после того как на Восточном фронте был достигнут перелом в пользу СССР.

Роль разведки

Взлом англичанами кода «Энигмы» сыграл важную роль в конечном успехе арктических конвоев. Хотя упреждающие действия были не всегда возможны, разведывательные данные позволили Королевскому ВМФ подготовиться к боям и конвои могли получать адекватный эскорт. Перехват и потопление линкора «Шарнхорст» были в значительной степени обусловлены способностью англичан читать сообщения, переданные Энигмой.[7]

Литературные описания

Англоязычные

Об Арктических конвоях были написаны как минимум два широкоизвестных романа: изданный в 1955 году «Корабль Его Величества «Улисс» (англ. «HMS Ulysses») шотландского писателя Алистера Маклина, написанный в традициях классической литературы о морской войне, и, изданный в 1967 году, «Капитан» (англ. «The Captain»), голландским автором Жаном де Хартогом (англ. Jan de Hartog). Эти две книги сильно отличаются стилем, характерами персонажей и внутренней философией (Де Хартог был пацифистом, чего нельзя сказать о Маклине). Всё же, они оба ярко передают атмосферу военных действий и недружелюбной природы, требующей от смельчаков огромной выдержки и мужественности. Обе книги были написаны под впечатлением судьбы конвоя PQ-17, однако не рассматривают детально его судьбу.

Русскоязычные

Русский писатель Валентин Пикуль описал поход каравана PQ-17 в своем романе «Реквием каравану PQ-17».[8]

Память

- На южной оконечности Манхеттена находится мемориал со стелами, на которых поимённо перечислены погибщие во время войны американские моряки.

- В Мурманске установлен памятник участникам Северных конвоев.

- В 1992 году Банком России выпущена памятная монета «Северный конвой».

Примечания

См. также

- Rösselsprung («Knight’s Move») — Описание немецкой морской кампании по борьбе с союзными арктическими конвоями (англ.).

| Арктические конвои во Второй мировой войне | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1941 | |||||

| 1942 |

| ||||

| 1943 |

| ||||

| 1944 |

| ||||

| 1945 |

| ||||

Ссылки

dic.academic.ru

Арктические конвои

Во второй половине 1 июля немецкий самолет-разведчик Fw-200 обнаружил линейные силы Тови. Эта информация позволила 2 июля немецкому командованию сделать вывод о том, что англичане придерживаются стандартной тактики — проводка прямого и обратного конвоя одновременно с дальним прикрытием из тяжёлых кораблей. Так как все шло согласно плану, было принято решение о начале первого этапа операции «Ход конем».Вечером 2 июля немцы начали выдвижение надводных сил на передовые базы в Вестфьорде и Альта-фьорде.

3 июля прошло в относительном спокойствии. Крейсерская группа Гамильтона шла в 20—30 милях севернее конвоя. Почти весь день конвой и крейсерская группа шли в густом тумане. Подводные лодки периодически пытались выйти в атаку, но их успешно отгоняли корабли охранения. Поскольку ледовая обстановка позволяла, конвой прошёл приблизительно в 50 милях к северу от острова Медвежий, став первым конвоем PQ, прошедшим севернее него.

4 июля американцы отмечали День независимости и с началом нового дня стали получать поздравления с других кораблей и судов конвоя. К утру туман начал рассеиваться. В 04:52 GMT+2 (02:52 по Гринвичу) сквозь разрыв в облаках проскочил одиночный He-115 и торпедировал американский транспорт «Кристофер Ньюпорт». Судно потеряло ход, и 47 человек его команды были сняты «Замалеком». Судно было брошено в дрейф и, позже, в 08:23, потоплено немецкой подлодкой U-457.

Вскоре туман окончательно рассеялся. Крейсерское соединение приблизилось к конвою и следовало в нескольких милях впереди. Постепенно к ним стали присоединяться бомбардировщики Ju-88, кружившиеся над конвоем в ожидании удобного момента для атаки.

После полудня конвой подвергся методической бомбардировке с Ju-88. Атаки были немногочисленными, но держали зенитчиков в постоянном напряжении. В 20:22 началась атака 25 торпедоносцев He-111. Они заходили в атаку с двух направлений — правых кормового и носового углов, перпендикулярно друг другу. Атака с носовых углов была встречена сильным зенитным огнем заправлявшегося в этот момент с «Олдерсдейла» американского эсминца «Уэйнрайт». Его эффективный огонь заставил торпедоносцы преждевременно сбросить торпеды и рассеяться.

Атака с кормовых углов оказалась для «Хейнкелей» более успешной. Были повреждены суда «Нэйварино», «Азербайджан» и «Уильям Хупер». Спасательными судами экипажи «Нэйварино» и «Уильям Хупер» были эвакуированы, «Азербайджан» смог восстановить ход и через час после начала атаки догнал конвой. Несмотря на потерю еще двух кораблей, конвой отбил массированную атаку торпедоносцев и сохранил строй.

В 21:00 крейсерская группа находилась в 5 милях впереди конвоя. А в течение следующего получаса из Адмиралтейства пришли три радиограммы, решившие судьбу конвоя:

21:11 Крейсерскому соединению отойти на запад полным ходом.

21:23 Ввиду угрозы надводных кораблей конвою рассредоточиться и следовать в русские порты.

21:36 Согласно моей от 21:23 конвою рассеяться.

Несмотря на отсутствие информации о выходе немецких кораблей из Альта-фьорда, лордом Паундом было принято практически единоличное решение (его поддержал только заместитель начальника морского штаба адмирал Мур) о рассеивании конвоя.

Были отправлены радиограммы об отзыве крейсерской группы и рассеивании судов конвоя. Однако во второй отправленной радиограмме была применена формулировка «рассредоточиться», а это, согласно инструкциям, подразумевало, что суда покидают строй конвоя и самостоятельно на полной скорости добираются до портов назначения. Это могло привести к тому, что суда бы шли плотным строем. Поэтому была отправлена уточняющая радиограмма с формулировкой «рассеяться». И теперь суда конвоя должны были разойтись в разные стороны веерообразно и поодиночке двигаться в порт следования.

fishki.net

Арктические конвои и их истребительное прикрытие » Военное обозрение

Арктические конвои союзников, которые везли военные грузы из Великобритании в порты Мурманска и Архангельска, стали одним из ярких символов Второй мировой войны. Всего с августа 1941 года по май 1945 года по этому маршруту было проведено 78 конвоев, в сумме порядка 1400 торговых судов смогли доставить в рамках действующей программы ленд-лиза важные военные материалы в Советский Союз. 85 торговых судов, а также 16 боевых кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев, 8 эскортных судов) были потеряны во время проводки этих конвоев.Основную опасность для полярных конвоев представляли не надводные силы Германии, хотя Кригсмарине и предпринял ряд атак на конвои с участием тяжелых крейсеров и линейных крейсеров, а подводные лодки и немецкая авиация. После захвата гитлеровцами Норвегии и разгрома Франции в руках немцев оказалась обширная часть атлантического побережья Европы — от Бискайского залива до фьордов Норвегии. На значительном протяжении морские коммуникации союзников, и в первую очередь Британии, оказались под постоянной угрозой со стороны «волчьих стай» немецких подводных лодок, глазами которых были тяжелые четырехмоторные морские разведчики Fw 200 «Кондор». «Фокке-Вульфы» использовались не только для ведения морской разведки и наведения на конвои подводных лодок, но и сами наносили бомбовые удары по обнаруженным торговым судам противника. Только во второй половине 1940 года эти немецкие бомбардировщики отправили на дно полмиллиона тонн британского тоннажа.

В ситуации, когда для обеспечения безопасности конвоев не хватало ни эскортных кораблей, ни истребителей, нужны были неординарные решения. Выход из ситуации в конце 1940 года предложил капитан М. С. Слэттери. Он предложил сразу два варианта: первый заключался в монтаже на подходящих торговых судах катапульты для запуска истребителя, второй — в устройстве на торговых судах самой простой полетной палубы, а также посадочных приспособлений. Второй путь через полгода привел к появлению первого эскортного авианосца, получившего имя Audacity, но один такой корабль, появившийся в 1941 году, не мог решить проблемы.

Fw 200 «Кондор» над конвоем

Имеющиеся в наличии британские катапультные гидросамолеты были просто не в состоянии перехватить Fw 200 «Кондор», который мог разгоняться до 360 км/ч. Поэтому было решено обратиться к решению, которое находилось уже на грани фола — устанавливать на торговые суда катапульту для запуска с нее сухопутного варианта достаточно совершенного на тот момент времени сухопутного истребителя «Харрикейн». После совершения боевого вылета летчик такого самолета должен был самостоятельно долететь до ближайшего сухопутного аэродрома или же, при невозможности такого развития событий, выброситься с парашютом возле ближайших кораблей конвоя или эскорта, чтобы его затем подняли на борт. Таким образом, истребитель получался попросту одноразовым, а его пилот практически превращался в камикадзе. Любой его боевой вылет мог стать для летчика последним. Поэтому мужества таким людям было не занимать. Нет ничего удивительного в том, что такие летчики-истребители набирались исключительно на добровольной основе из состава летчиков авиации Королевских военно-морских сил.

Да и сама эксплуатация авиационной части, расположенной на катапультных судах, представляла собой сложную и очень тяжелую задачу, особенно во время достаточно частых атлантических штормов или в условиях Арктики. Находящиеся на носу корабля катапульты с истребителем постоянно окуналась в волны и ледяные брызги, все это происходило при качке и сильном ветре. Отчет, составленный представителями Королевских ВВС, наглядно демонстрировал, что при этом происходило с катапультными истребителями: «Чехлы срываются, планер самолета корродирует, осмотр и обслуживание электрооборудования и двигателя в условиях плохой погоды являются невозможными, а коррозия корпуса и деталей самолета представляет постоянную проблему».

В то же время к программе по переоборудованию транспортных судов в Великобритании подошли достаточно серьезно. Первыми в носитель катапультных истребителей британцы переоборудовали 5 вспомогательных судов из состава КВМС: это были 4 быстроходных транспорта, бывших гражданских банановоза, а также авиатранспорт Pegasus, который на тот момент был уже очень старым кораблем. Все эти суда были включены в состав флота ее величества под обозначением катапультных судов FCS (Fighter Catapult Ship). Они комплектовались летчиками и военно-морскими командами морской авиации. Всего на кораблях базировалось по 2-3 истребителя Фэйри «Фульмар» или морских вариантов «Харрикейна», которые получили обозначение «Си Харрикейн» Mk.IA.

Sea Hurricane IA представлял собой одноместный катапультный истребитель. Это был цельнометаллический моноплан с закрытой кабиной пилота и убирающимся в полете шасси. Он представлял собой катапультный вариант модификации истребителя «Харрикейн» IB с двигателем «Мерлин» II, основным его вооружением были 8×7,69-мм пулеметов, самолет оснащался захватами для катапульты, однако не имел палубного посадочного оборудования. Машины была предназначена для использования с кораблей типа FCS. То есть самолет мог взлететь с такого корабля, но не имел возможность сесть на него. Большинство модифицированных в этот вариант истребителей были сняты со службы из воющих подразделений КВВС, часть машин имела настолько плачевное техническое состояние, что, по меньшей мере, один самолет вышел из строя из-за перегрузок, которые возникли при его запуске с катапульты. Всего в модификацию Sea Hurricane IA было переделано примерно 50 истребителей.

Первую воздушную победу пилоты катапультных истребителей смогли одержать 3 августа 1941 года. В этот день с борта FCS Maplin, который шел навстречу конвою OG-17, был обнаружен в воздухе «Кондор», который летел низко над водой на удалении 10 миль от конвоя. На перехват обнаруженного немецкого самолета был отправлен «Харрикейн» под управлением лейтенанта Роберта Эверетта. К моменту поступления на службу в морскую авиацию австралиец Эверетт успел получить известность как спортсмен, который выигрывал в 1929 году престижные скачки «Гранд Нейшнл», а также принимал участие в авиационных гонках 1934 года по маршруту Великобритания — Мельбурн, приземлившись в Дарвине после 120 часов полета почти с пустыми баками.

В воздушном бою ему способствовал удача, он смог незамеченным подойти к «Кондору» со стороны задней полусферы и атаковать врага. Две его атаки оказались безрезультатными, впрочем, и огонь стрелков немецкого разведчика был неточным. Во время третьего захода на противника Эверетт расстрелял весь боезапас и заметил, как от немецкого самолета стали отлетать куски обшивки. В результате самолет-разведчик FW 200C-3 упал в море, его экипаж во главе с пилотом унтер-офицером Хасеком погиб. Сам же австралиец смог успешно покинуть свой истребитель с парашютом, и был подобран из воды находившимся поблизости эсминцем Wanderer из состава эскорта конвоя. За этот воздушный бой летчик-истребитель был награжден орденом «За выдающиеся заслуги» (Distinguished Service Order).

Истребитель «Харрикэт» на катапульте

К моменту, когда лейтенант Эверетт одержал свою первую воздушную победу, с учетом опыта боевого применения FCS, полным ходом велись работы по переоборудованию судов британского торгового флота в катапультные суда, которые получили широкую известность как САМ-ships (catapult aircraft merchant ship — торговое судно с катапультными самолетами на борту). Условиям для установки катапультных истребителей удовлетворяли корабли с водоизмещением не менее 9000 брутто-тонн и скоростью хода не менее 10-12 узлов. Первоначально англичане планировали переоборудовать таким образом сразу 200 транспортов, но постепенно их число уменьшили сначала до 50, а в итоге в строй вошло всего 35 CAM-ships, из которых 27 кораблей относились к транспортам типа «Эмпайр» Министерства военного транспорта, а еще 10 судов были реквизированы в военных целях у частных судовладельцев.

Переоборудование торговых судов заключалось в размещении на них реактивной катапульты, которую устанавливали в передней части корабля ближе к левому борту. Взлет истребителя «Харрикейн», который на флоте получил неофициальное прозвище «Харрикэт» (от «Харрикейн» и «катапульта»), производился при помощи батареи трехдюймовых ракет. При этом сам корабль и установленное на нем катапультное оборудование оставались под управлением гражданского экипажа судна. Ответственным за работу катапульты обычно назначался главный механик судна, а первый помощник капитана становился офицером, дежурным по катапульте. Всего переоборудованные таким образом CAM-ships несли на борту по 1-2 истребителя «Харрикейн», чаще всего, один во время проведения атлантических конвоев и два во время проведениях северных конвоев, а также конвоев в Средиземное море и Гибралтар.

Подобные корабли активно эксплуатировались англичанами на протяжении двух лет. Карьера этих патрульных судов и расположенных на них истребителей была, без преувеличения, героической, однако число совершенных с них боевых вылетов было невелико, а вот результативность была хорошей. На 8 совершенных боевых вылетов с борта КАМ-шипов их истребителями было записано 6 подтвержденных воздушных побед и еще 3 поврежденных машины противника. При этом в статистику не включались катапультные суда военно-морских сил FCS, летчик которых и открыл счет сбитым катапультными истребителями «Кондорам». Еще более удивительным представляется тот факт, что потери среди пилотов этих «одноразовых» истребителей были ничтожно малы. Куда серьезнее были потери самих кораблей — 12 CAM-ship и 3 FCS были потоплены немецкими подводными лодками и авиацией, тогда как во время выполнения боевого задания погиб всего лишь один пилот «Харрикэта». В то же время на первый взгляд не такие значительные действия данных истребителей позволили сохранить существенное число кораблей, военных грузов, а самое главное — человеческих жизней участников полярных конвоев.

CAM ship HMS EMPIRE LAWRENCE

Надобность в катапультных судах и истребителях отпала после того, как флот начал достаточно массово пополнятся новыми эскортными и торговыми авианосцами. По мере их вхождения в строй носители «одноразовых истребителей» оказались не нужны, теряя свое значение. С августа 1942 года их полностью исключили из эскорта арктических и атлантических конвоев союзников. Постепенно катапультное оборудование было полностью демонтировано с 10 кораблей из 26 уцелевших к тому моменту CAMов, оставшиеся продолжили сопровождать средиземноморские конвои и конвои во Фритаун.

В отличие от CAM-ship’ов новые торговые авианосцы получили обозначение MAC-ship’ов — Merchant Aircraft Carrier (торговое судно с полетное палубой). Такие торговые авианосцы должны были принимать взлетевшие с них самолеты после выполнения ими боевого задания, для этого на них монтировалось необходимое оборудование для приема самолетов и самое главное — полетная палуба. В этом смысле они были похожи на переоборудование из гражданских судов эскортные авианосцы. Однако если последние относились к военным кораблям и ходили под военно-морским флагом, то «маки» всегда оставались коммерческими судами, кроме самолетов, их загружали, как и обыкновенные гражданские суда. По этой причине торговые авианосцы не числились в составе британского военного флота, неся торговый флаг.

Идея создания «маков» была впервые высказана еще в начале 1942 года, после чего отдел торгового судостроения британского адмиралтейства выработал предварительные техусловия на переоборудование подходящих судов: на них планировалось смонтировать ангары на 6 самолетов, полетную палубу длиной не менее 150 метров и шириной не менее 19 метров. Планируемая скорость хода «маков» первоначально должна была составить 14-15 узлов. Однако потери тоннажа в первые месяцы 1942 года от действий немецких подводных лодок росли столь стремительно, что данные условия пришлось срочно пересматривать. После этого приемлемыми стали признавать корабли, обладавшие палубой длиной 120 метров, скоростью хода 11 узлов и ангаром, рассчитанным всего на 4 самолета. Для переоборудования в MAC-ship’ы с такими уменьшенными характеристиками оказались пригодными зерновозы типа «Эмпайр Мак Алпайн».

MAC-ship Empire MacAndrew(1943)

Первые подобные корабли были заказаны в июне 1942 года. Корпус первого зерновоза и его силовая установка почти не претерпели изменений, значительно модернизировалась только надстроечная часть. Под полетной палубой был размещен ангар длиной 43,5 метра, шириной 11,6 метра и высотой 7,3 метра, рассчитанный для размещения 4-х противолодочных самолетов «Свордфиш» со складывающимися крыльями. Установленный на корабле электрический лифт поднимал полностью снаряженный боевой самолет весом до 5 тонн за 50 секунд. Помещение было оборудовано отопительной, вентиляционной, осветительной и противопожарной системами. В историю судостроения авианосцы типа «Эмпайр Мак Алпайн» вошли, как самые маленькие авианосцы периода Второй мировой войны. Для взлета и посадки на такие авианосцы от пилотов требовалось величайшее искусство, так как посадить самолет на палубу, поперек которой было натянуто всего лишь 4 тормозных троса. Немного промахнувшись при посадке и не зацепившись за первые два троса, пилот был практически обречен.

Обычно авиагруппы подобных кораблей состояли из противолодочных самолётов Fairey Swordfish. Всего с весны 1943 года до конца войны было переоборудовано 19 судов: 13 танкеров и 6 зерновозов. Зерновозы, в отличие от танкеров, было оснащены подъемниками и ангарами.

Источники информации:

http://warspot.ru/3613-britanskie-kamikadze-ili-odnorazovye-istrebiteli

http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft26284.htm

http://shipwiki.ru/voennye_korabli_2/avianesushhie_korabli/empayr_mak_alpayn.html

Материалы из открытых источников

topwar.ru

Арктические конвои — Википедия

Арктические конвои Второй мировой войны проходили из Великобританиии (Ливерпуль и Гринок) и оккупированной союзниками Исландии в северные порты СССР — Архангельск и Мурманск. Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев (хотя в периоды между июлем и сентябрём 1942 года и мартом и ноябрём 1943 года конвои не ходили). В сумме около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза важные военные материалы в СССР. Арктические конвои доставили в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу[1].

Потери

85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов) были потеряны. Погибло 3000 британских моряков[2]. Первые конвои остались незамеченными и не имели потерь. 7 января 1942 года было потоплено первое британское судно «Вазиристан» из конвоя PQ-7[3]. Самым трагичным был конвой PQ-17, который потерял 23 корабля из 36.

Германия потеряла ряд судов, включая один линкор, три эсминца и по меньшей мере 30 подводных лодок, а также значительное количество самолётов. Например, при атаке на конвой PQ-18 немецкая сторона потеряла 40 самолётов[4].

Видео по теме

Советские арктические конвои

В советской исторической литературе термин «арктические конвои» применялся исключительно к операциям Северного флота и Беломорской военной флотилии на внутренних арктических сообщениях Советского Союза в период 1941—1944 годов, современное значение термина до перестройки использовалось лишь в «иностранной литературе»[5].

Маршрут

Британский постер времён Войны

Британский постер времён ВойныПервое время конвои отплывали из Хваль-фьорда (Исландия), но, начиная с сентября 1942 года, они стали отправляться с базы Loch Ewe в Шотландии. Путь конвоев лежал мимо Гебридских и Фарерских островов в 300 км от оккупированной Норвегии в Мурманск и Архангельск (СССР) и был особенно опасен из-за прохождения вблизи баз немецкой авиации, подводного и надводного флота, а также из-за преобладающих в этих водах плохой погоды.[6]. Конвой проходил маршрут в 1600 км за 10 дней при средней скорости в 20 км/ч[4].

Названия

Каждый конвой имел в своём названии два буквенно-числовых идентификатора, PQ <номер> или JW <номер> для конвоев в СССР, и QP <номер> или RA <номер> для обратных конвоев[7], исключая самый первый конвой, получивший кодовое имя «Дервиш». Аббревиатура PQ (и QP соответственно) появилась от имени английского офицера П. К. Эдвардса (P. Q. Edwards), занимавшегося конвоями.[8]

Состав

«Дервиш» отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск десятью днями позже без потерь. Конвой был относительно небольшим и состоял всего из шести торговых судов. Эскорт состоял из трёх минных тральщиков, трёх эсминцев и трёх противолодочных траулеров.[9]

Командование конвоем осуществлял британский контр-адмирал

Конвой мог состоять из 7[10]-35[11] грузовых судов и 5[10]-16 эскортных военных кораблей, которые могли включать в себя авианосцы («Аргус»), крейсеры («Лондон», «Эдинбург»), эсминцы («Электра», «Кения») и тральщики[12]. С воздуха конвой прикрывала палубная эскадрилья из 40 «Диких Котов» и «Авосек»[4]. В прибрежных советских водах конвой встречали советские эсминцы Северного флота («Урицкий»[13] и «Куйбышев»[14]).

В Советский Союз везли каучук, бомбы, разобранные самолёты Харрикейн, шерсть и ботинки[3]. Обратно конвои везли лес[15] и золото[3].

Стоит отметить четыре конвоя:

- 30 мая 1942 года уцелевшие суда конвоя PQ-16 прибыли в Мурманск и Архангельск; конвой оказался настолько успешным в плане доставки военных материалов в СССР, что немецкое командование предприняло дополнительные усилия для недопущения прохождения последующих конвоев.

- В июле 1942 года конвой PQ-17 был рассеян после получения сообщений о выходе отряда немецких линкоров и крейсеров на перехват конвоя. Только 11 из 36 торговых судов конвоя прорвались в советские порты.

- Бой в Баренцевом море: в декабре 1942 года немецкие надводные корабли, включая тяжёлые крейсера «Адмирал Хиппер» и «Лютцов» вышли на перехват конвоя JW51B. Нападение было отбито силами кораблей эскорта.

- Бой у Нордкапа: в декабре 1943 года конвой JW55B был атакован немецким линейным крейсером «Шарнхорст», который в ночном бою был потоплен британским линкором «Дюк оф Йорк» и кораблями эскорта.[16]

Список арктических конвоев

1941

| В СССР | Из СССР | ||

| «Дервиш» | отправился из Исландии 21 августа 1941; прибыл в Архангельск 31 августа | QP-1 | отправился из Архангельска 28 сентября 1941; прибыл в Скапа Флоу 10 октября[9] |

| PQ-1 | отправился из Исландии 29 сентября; прибыл в Архангельск 11 октября | QP-2 | отправился из Архангельска 3 ноября; прибыл в Kirkwall (Оркнейские острова) 17 ноября |

| PQ-2 | отправился из Ливерпуля 13 октября; прибыл в Архангельск 30 октября | QP-3 | отправился из Архангельска 27 ноября; рассеян в пути, прибыл 3 декабря |

| PQ-3 | отправился из Исландии 9 ноября; прибыл в Архангельск 22 ноября | QP-4 | отправился из Архангельска 29 декабря; рассеян в пути, прибыл 9 января 1942 |

| PQ-4 | отправился из Исландии 17 ноября; прибыл в Архангельск 28 ноября | ||

| PQ-5 | отправился из Исландии 27 ноября; прибыл в Архангельск 13 декабря | ||

| PQ-6 | отправился из Исландии 8 декабря; прибыл в Мурманск 20 декабря |

1942

| в СССР | из СССР | ||

| PQ-7a | отправился из Исландии 26 декабря; прибыл в Мурманск 12 января | QP-5 | отправился из Мурманска 13 января; рассеян в пути, прибыл 19 января |

| PQ-7b | отправился из Исландии 31 декабря; прибыл в Мурманск 11 января | QP-6 | отправился из Мурманска 24 января; рассеян в пути, прибыл 28 января |

| PQ-8 | отправился из Исландии 8 января; прибыл в Архангельск 17 января | QP-7 | отправился из Мурманска 12 февраля; рассеян в пути, прибыл 15 февраля |

| Объединённый PQ-9 и PQ-10 | отправился Исландии 1 февраля; прибыл в Мурманск 10 февраля | QP-8 | отправился из Мурманска 1 марта; прибыл в Рейкьявик 11 марта |

| PQ-11 | отправился из Шотландии 14 февраля; прибыл в Мурманск 22 февраля | QP-9 | отправился из Кольского залива 21 марта; прибыл в Рейкьявик 3 апреля |

| PQ-12 | отправился из Рейкьявик Марта1; прибыл в Мурманск 1 марта | QP-10 | отправился из Кольского залива 10 апреля; прибыл в Рейкьявик 21 апреля |

| PQ-13 | отправился из Шотландии; прибыл в Мурманск 31 марта | QP-11 | отправился из Мурманска 28 апреля; прибыл в Рейкьявик 7 мая |

| PQ-14 | отправился из Шотландии 26 марта; прибыл в Мурманск 19 апреля | QP-12 | отправился из Кольского залива 21 мая; прибыл в Рейкьявик 29 мая |

| PQ-15 | отправился из Шотландии 10 апреля; прибыл в Мурманск 5 мая | QP-13 | отправился из Архангельск 26 июня; прибыл в Рейкьявик 7 июля |

| PQ-16 | отправился из Рейкьявик 21 мая; прибыл в Мурманск 30 мая | QP-14 | отправился из Архангельска 13 сентября; прибыл в Шотландию 26 сентября |

| PQ-17 | отправился из Рейкьявик 27 июня; рассеян в пути, прибыл 4 июля | QP-15 | отправился из Кольского залива 17 ноября; прибыл в Шотландию 30 ноября |

| PQ-18 | отправился из Шотландии 2 сентября; прибыл в Архангельск 21 сентября: первый конвой в сопровождении авианосца | RA-51 | отправился из Кольского залива 30 декабря; прибыл в Шотландию 11 января 1943 |

| JW-51A | отправился из Ливерпуля 15 декабря; прибыл в Кольский залив 25 декабря | ||

| JW-51B | отправился из Ливерпуля 22 декабря; прибыл в Кольский залив 4 января 1943: см. Бой в Баренцевом море | ||

| FB | независимые суда без эскорта |

1943

| в СССР | из СССР | ||

| JW-52 | отправился из Ливерпуля 17 января; прибыл в Кольский залив 27 января | RA-52 | отправился из Кольского залива 29 января; прибыл в Шотландию 9 февраля |

| JW-53 | отправился из Ливерпуля 15 февраля; прибыл в Кольский залив 27 февраля | RA-53 | отправился из Кольского залива 1 марта; прибыл в Шотландию 14 марта |

| JW-54A | отправился из Ливерпуля 15 ноября; прибыл в Кольский залив 24 ноября | RA-54A | отправился из Кольского залива 1 ноября; прибыл в Шотландию 14 ноября |

| JW-54B | отправился из Ливерпуля 22 ноября; прибыл в Архангельск 3 декабря | RA-54B | отправился из Архангельска 26 ноября; прибыл в Шотландию 9 декабря |

| JW-55A | отправился из Ливерпуля 12 декабря 1943; прибыл в Архангельск 22 декабря | RA-55A | отправился из Кольского залива 22 декабря; прибыл в Шотландию 1 января 1944 |

| JW-55B | отправился из Ливерпуля 20 декабря; прибыл в Архангельск 30 декабря: см. Бой у Нордкапа | RA-55B | отправился из Кольского залива 31 декабря; прибыл в Шотландию 8 января 1944 |

1944

| в СССР | из СССР | ||

| JW-56A | отправился из Ливерпуля 12 января; прибыл в Архангельск 28 января | RA-56 | отправился из Кольского залива 3 февраля; прибыл в Шотландию 11 февраля |

| JW-56B | отправился из Ливерпуля 22 января; прибыл в Кольский залив 1 февраля | RA-57 | отправился из Кольского залива 2 марта; прибыл в Шотландию 10 марта |

| JW-57 | отправился из Ливерпуля 20 февраля; прибыл в Кольский залив 28 февраля | RA-58 | отправился из Кольского залива 7 апреля; прибыл в Шотландию 14 апреля |

| JW-58 | отправился из Ливерпуля 27 марта; прибыл в Кольский залив 4 апреля | RA-59 | отправился из Кольского залива 28 апреля; прибыл в Шотландию 6 мая |

| JW-59 | отправился из Ливерпуля 15 августа; прибыл в Кольский залив 25 августа | RA-59A | отправился из Кольского залива 28 августа; прибыл в Шотландию 5 сентября |

| JW-60 | отправился из Ливерпуля 15 сентября; прибыл в Кольский залив 23 сентября | RA-60 | отправился из Кольского залива 28 сентября; прибыл в Шотландию 5 октября |

| JW-61 | отправился из Ливерпуля 20 октября; прибыл в Кольский залив 28 октября | RA-61 | отправился из Кольского залива 2 ноября; прибыл в Шотландию 9 ноября |

| JW-61A | отправился из Ливерпуля 31 октября; прибыл в Мурманск 6 ноября | RA-61A | отправился из Кольского залива 11 ноября; прибыл в Шотландию 17 ноября |

| JW-62 | отправился из Шотландии 29 ноября; прибыл в Кольский залив 7 декабря | RA-62 | отправился из Кольского залива 10 декабря; прибыл в Шотландию 19 декабря |

| JW-63 | отправился из Шотландии 30 декабря; прибыл в Кольский залив 8 января 1945 |

1945

| В СССР | Из СССР | ||

| JW-64 | отправился из Шотландии 3 февраля; прибыл в Кольский залив 15 февраля | RA-63 | отправился из Кольского залива 11 января; прибыл в Шотландию 21 января |

| JW-65 | отправился из Шотландии 11 марта; прибыл в Кольский залив 21 марта; был дважды торпедирован (повреждён U-968, потоплен U-995) транспорт «Томас Дональдсон».[17] | RA-64 | отправился из Кольского залива 17 февраля; прибыл в Шотландию 28 февраля |

| JW-66 | отправился из Шотландии 16 апреля; прибыл в Кольский залив 25 апреля | RA-65 | отправился из Кольского залива 23 марта; прибыл в Шотландию 1 апреля |

| JW-67 | отправился из Шотландии 12 мая; прибыл в Кольский залив 20 мая | RA-66 | отправился из Кольского залива 29 апреля; прибыл в Шотландию 8 мая |

| RA-67 | отправился из Кольского залива 23 мая; прибыл в Шотландию 30 мая |

Стратегическое значение

Арктические конвои привели к значительным изменениям в расстановке морских сил с обеих сторон, что оказало существенное влияние на ход боевых действий на море на других театрах боевых действий. В результате действий ранних рейдов британских эсминцев в Норвегии, Гитлер пришёл к убеждению, что англичане намереваются вторгнуться в Норвегию снова. Это, вместе с очевидной необходимостью остановить арктические конвои в СССР, заставило Гитлера отдать приказ передислоцировать тяжёлые надводные немецкие корабли, включая линкор «Тирпиц», в Норвегию. Операция «Цербер» была предпринята частично по этой причине.

Как «флот в наличии», «Tirpitz» и другие тяжёлые надводные немецкие корабли связывали силы Королевского ВМФ которые могли быть лучше использованы где-то ещё, например, для сдерживания ВМФ Японии в Индийском океане. Успех рейдов в Атлантике «Гнейзенау» и «Шарнхорст» в 1941 продемонстрировал масштабы немецкой угрозы в Атлантике. Однако, с закрытием союзниками непатрулируемого воздушного «окна» над северной Атлантикой, улучшением радиопеленгационного оборудования (Huff-Duff (англ.)), оснащением самолётов сантиметровым радаром на основе резонансного магнетрона[18] и предоставлением конвоям эскортных авианосцев, возможности для немецких рейдеров в Атлантике были ограничены.

Помимо неудачной попытки перехватить конвой PQ17 в марте 1943 года и рейда на Шпицберген в сентябре 1943, «Тирпиц» провёл большую часть Второй мировой войны в норвежских фьордах. «Тирпиц» подвергался постоянным атакам, пока наконец не был потоплен во фьорде Тромсё 11 ноября 1944 года Королевскими ВВС. Другие тяжёлые суда Кригсмарине никогда не дислоцировались в Норвегии (например, «Гнейзенау»), были вытеснены из портов страны, или были потоплены превосходящими силами противника (например, «Шарнхорст»). В особенности, неудачная атака на конвой JW-51B (Бой в Баренцевом море), когда превосходящая группировка немецких надводных кораблей не смогла нанести поражение британскому эскорту, состоявшему из крейсеров и эсминцев, привела Гитлера в ярость, и привела к переносу акцента с надводных рейдеров к подводным лодкам. Некоторые тяжёлые корабли были физически разобраны и их вооружение использовано в прибрежных укреплениях.

Тем не менее, на дне оказались почти 1700 танков, сотни самолётов, автомобилей и тысячи тонн всевозможных военных грузов. Условно можно сказать, что была уничтожена техника и ресурсы для проведения как минимум одной фронтовой стратегической операции.

Борьба с конвоями

Для борьбы с арктическими конвоями немцы использовали базирующиеся во фьордах Норвегии (базы Алта-фьорд, Тронхейм и Нарвик) корабли:

Также в борьбе с конвоями немцы задействовали 5-й воздушный флот (500 самолётов типа Junkers Ju 88)[3]. Авиация обеспечивала воздушную разведку. Когда конвой обнаруживали, с баз поднимались бомбардировщики (около 40[4]) и, разделившись на звенья, атаковали суда.

Роль разведки

Взлом англичанами кода «Энигмы» сыграл важную роль в конечном успехе арктических конвоев. Хотя упреждающие действия были не всегда возможны, разведывательные данные позволили Королевскому ВМФ подготовиться к боям и конвои могли получать адекватный эскорт. Перехват и потопление линкора «Шарнхорст» были в значительной степени обусловлены способностью англичан читать сообщения, зашифрованные Энигмой.[20]

Конвой PQ-17

В августе 1941 года финские войска захватили городок Сортавала и создали там пункт радиоперехвата. В начале июля 1942 года этот центр перехватил шифрованную телеграмму, переданную кодом Морзе с советской авиабазы в районе Мурманска. Дешифрованный финнами, текст телеграммы содержал полное описание большого конвоя PQ-17 с военными грузами, направляющегося из Исландии в СССР. Финны передали эти материалы немцам, которые вначале планировали использовать для атаки конвоя надводные корабли. Однако, английские подлодки обнаружили попытку выхода в море линкора «Тирпиц»[источник не указан 1108 дней], и немецкие надводные корабли вернулись в базу, а удар по PQ-17 был нанесен авиацией и подлодками.

Литературные описания

Англоязычные

Об Арктических конвоях были написаны как минимум два широкоизвестных романа: изданный в 1955 году «Корабль Его Величества «Улисс» (англ. «HMS Ulysses») шотландского писателя Алистера Маклина, написанный в традициях классической литературы о морской войне, и, изданный в 1967 году, «Капитан» (англ. «The Captain»), голландским автором Жаном де Хартогом (англ. Jan de Hartog). Эти две книги сильно отличаются стилем, характерами персонажей и внутренней философией (Де Хартог был пацифистом, чего нельзя сказать о Маклине). Всё же, они оба ярко передают атмосферу военных действий и недружелюбной природы, требующей от смельчаков огромной выдержки и мужественности. Обе книги были написаны под впечатлением судьбы конвоя PQ-17, однако не рассматривают детально его судьбу.

Русскоязычные

Русский писатель Валентин Пикуль описал поход каравана PQ-17 в своем романе «Реквием каравану PQ-17».[21]

Память

- В Мурманске установлен памятник участникам Северных конвоев.

- На южной оконечности Манхеттена находится мемориал со стелами, на которых поимённо перечислены погибшие во время войны американские моряки.

- 31 августа 2014 года в Санкт-Петербурге открыт памятник морякам полярных конвоев в 73-ю годовщину прибытия в СССР первого конвоя «Дервиш»[22].

См. также

Примечания

- ↑ Татьяна Брицкая «Мы были друзьями, но нам не доверяли» // Новая газета. — 2017. — № 47-48 (2624—2625). 05.05.2017

- ↑ Арктические конвои Второй мировой войны

- ↑ 1 2 3 4 5 Арктические конвои: сквозь огонь и полярную ночь

- ↑ 1 2 3 4 Арктический конвой JW-64

- ↑ А. В. Басов. Арктические конвои. // Советская военная энциклопедия в 8-ми томах, под ред. Гречко А. А. Москва, Воениздат, 1976—1980. Том 1: А — Бюро военных комиссаров, 1976, с 236.

- ↑ Bob Ruegg and Arnold Hague Convoys to Russia 1941—1945 ASIN B000S9V1TW ISBN 0-905617-66-5 (англ.)

- ↑ Последними из этой серии были «PQ-18» и «QP-15»/ C декабря 1942 года конвои, идущие в СССР, имели литер «JW», обратно — «RA». Порядковый номер начинался с 51.

- ↑ Arnold Hague The Allied Convoy System 1939—1945: Its Organization, Defence and Operation ISBN 1-55125-033-0 ISBN 978-1-55125-033-5 (англ.)

- ↑ 1 2 Russian Convoy series (англ.)

- ↑ 1 2 PQ-5

- ↑ PQ-16

- ↑ Дервиш (арктический конвой)

- ↑ Конвой PQ-1

- ↑ PQ-2

- ↑ Конвой QP-1

- ↑ Успех был обеспечен возможностью пристрелки в темноте по радиолокационным засечкам всплесков снарядов, хотя были применены и осветительные снаряды

- ↑ «Томас Дональдсон» — Журнал «Нептун» — Все краски моря

- ↑ Angela Hind. «Briefcase ‘that changed the world'». BBC News (5 февраля 2007).

- ↑ Ленд-лиз. Северные конвои. Стратегическое значение

- ↑ Sebag-Montefiore, Hugh. Enigma: The Battle for the Code. — London : Phoenix, 2001. — P. pp 293-303. ISBN 0-7538-1130-8 (англ.)

- ↑ «Реквием каравану PQ-17» на lib.aldebaran.ru

- ↑ В Санкт-Петербурге откроется памятник морякам полярных конвоев. // RT на русском, 31 августа 2014 года.

Ссылки

wiki2.red

Арктические конвои — Википедия. Что такое Арктические конвои

Арктические конвои Второй мировой войны проходили из Великобританиии (Ливерпуль и Гринок) и оккупированной союзниками Исландии в северные порты СССР — Архангельск и Мурманск. Всего с августа 1941 года по май 1945 года было проведено 78 конвоев (хотя в периоды между июлем и сентябрём 1942 года и мартом и ноябрём 1943 года конвои не ходили). В сумме около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза важные военные материалы в СССР. Арктические конвои доставили в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу[1].

Потери

85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов) были потеряны. Погибло 3000 британских моряков[2]. Первые конвои остались незамеченными и не имели потерь. 7 января 1942 года было потоплено первое британское судно «Вазиристан» из конвоя PQ-7[3]. Самым трагичным был конвой PQ-17, который потерял 23 корабля из 36.

Германия потеряла ряд судов, включая один линкор, три эсминца и по меньшей мере 30 подводных лодок, а также значительное количество самолётов. Например, при атаке на конвой PQ-18 немецкая сторона потеряла 40 самолётов[4].

Советские арктические конвои

В советской исторической литературе термин «арктические конвои» применялся исключительно к операциям Северного флота и Беломорской военной флотилии на внутренних арктических сообщениях Советского Союза в период 1941—1944 годов, современное значение термина до перестройки использовалось лишь в «иностранной литературе»[5].

Маршрут

Британский постер времён Войны

Британский постер времён ВойныПервое время конвои отплывали из Хваль-фьорда (Исландия), но, начиная с сентября 1942 года, они стали отправляться с базы Loch Ewe в Шотландии. Путь конвоев лежал мимо Гебридских и Фарерских островов в 300 км от оккупированной Норвегии в Мурманск и Архангельск (СССР) и был особенно опасен из-за прохождения вблизи баз немецкой авиации, подводного и надводного флота, а также из-за преобладающих в этих водах плохой погоды.[6]. Конвой проходил маршрут в 1600 км за 10 дней при средней скорости в 20 км/ч[4].

Названия

Каждый конвой имел в своём названии два буквенно-числовых идентификатора, PQ <номер> или JW <номер> для конвоев в СССР, и QP <номер> или RA <номер> для обратных конвоев[7], исключая самый первый конвой, получивший кодовое имя «Дервиш». Аббревиатура PQ (и QP соответственно) появилась от имени английского офицера П. К. Эдвардса (P. Q. Edwards), занимавшегося конвоями.[8]

Состав

«Дервиш» отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск десятью днями позже без потерь. Конвой был относительно небольшим и состоял всего из шести торговых судов. Эскорт состоял из трёх минных тральщиков, трёх эсминцев и трёх противолодочных траулеров.[9]

Командование конвоем осуществлял британский контр-адмирал

Конвой мог состоять из 7[10]-35[11] грузовых судов и 5[10]-16 эскортных военных кораблей, которые могли включать в себя авианосцы («Аргус»), крейсеры («Лондон», «Эдинбург»), эсминцы («Электра», «Кения») и тральщики[12]. С воздуха конвой прикрывала палубная эскадрилья из 40 «Диких Котов» и «Авосек»[4]. В прибрежных советских водах конвой встречали советские эсминцы Северного флота («Урицкий»[13] и «Куйбышев»[14]).

В Советский Союз везли каучук, бомбы, разобранные самолёты Харрикейн, шерсть и ботинки[3]. Обратно конвои везли лес[15] и золото[3].

Стоит отметить четыре конвоя:

- 30 мая 1942 года уцелевшие суда конвоя PQ-16 прибыли в Мурманск и Архангельск; конвой оказался настолько успешным в плане доставки военных материалов в СССР, что немецкое командование предприняло дополнительные усилия для недопущения прохождения последующих конвоев.

- В июле 1942 года конвой PQ-17 был рассеян после получения сообщений о выходе отряда немецких линкоров и крейсеров на перехват конвоя. Только 11 из 36 торговых судов конвоя прорвались в советские порты.

- Бой в Баренцевом море: в декабре 1942 года немецкие надводные корабли, включая тяжёлые крейсера «Адмирал Хиппер» и «Лютцов» вышли на перехват конвоя JW51B. Нападение было отбито силами кораблей эскорта.

- Бой у Нордкапа: в декабре 1943 года конвой JW55B был атакован немецким линейным крейсером «Шарнхорст», который в ночном бою был потоплен британским линкором «Дюк оф Йорк» и кораблями эскорта.[16]

Список арктических конвоев

1941

| В СССР | Из СССР | ||

| «Дервиш» | отправился из Исландии 21 августа 1941; прибыл в Архангельск 31 августа | QP-1 | отправился из Архангельска 28 сентября 1941; прибыл в Скапа Флоу 10 октября[9] |

| PQ-1 | отправился из Исландии 29 сентября; прибыл в Архангельск 11 октября | QP-2 | отправился из Архангельска 3 ноября; прибыл в Kirkwall (Оркнейские острова) 17 ноября |

| PQ-2 | отправился из Ливерпуля 13 октября; прибыл в Архангельск 30 октября | QP-3 | отправился из Архангельска 27 ноября; рассеян в пути, прибыл 3 декабря |

| PQ-3 | отправился из Исландии 9 ноября; прибыл в Архангельск 22 ноября | QP-4 | отправился из Архангельска 29 декабря; рассеян в пути, прибыл 9 января 1942 |

| PQ-4 | отправился из Исландии 17 ноября; прибыл в Архангельск 28 ноября | ||

| PQ-5 | отправился из Исландии 27 ноября; прибыл в Архангельск 13 декабря | ||

| PQ-6 | отправился из Исландии 8 декабря; прибыл в Мурманск 20 декабря |

1942

| в СССР | из СССР | ||

| PQ-7a | отправился из Исландии 26 декабря; прибыл в Мурманск 12 января | QP-5 | отправился из Мурманска 13 января; рассеян в пути, прибыл 19 января |

| PQ-7b | отправился из Исландии 31 декабря; прибыл в Мурманск 11 января | QP-6 | отправился из Мурманска 24 января; рассеян в пути, прибыл 28 января |

| PQ-8 | отправился из Исландии 8 января; прибыл в Архангельск 17 января | QP-7 | отправился из Мурманска 12 февраля; рассеян в пути, прибыл 15 февраля |

| Объединённый PQ-9 и PQ-10 | отправился Исландии 1 февраля; прибыл в Мурманск 10 февраля | QP-8 | отправился из Мурманска 1 марта; прибыл в Рейкьявик 11 марта |

| PQ-11 | отправился из Шотландии 14 февраля; прибыл в Мурманск 22 февраля | QP-9 | отправился из Кольского залива 21 марта; прибыл в Рейкьявик 3 апреля |

| PQ-12 | отправился из Рейкьявик Марта1; прибыл в Мурманск 1 марта | QP-10 | отправился из Кольского залива 10 апреля; прибыл в Рейкьявик 21 апреля |

| PQ-13 | отправился из Шотландии; прибыл в Мурманск 31 марта | QP-11 | отправился из Мурманска 28 апреля; прибыл в Рейкьявик 7 мая |

| PQ-14 | отправился из Шотландии 26 марта; прибыл в Мурманск 19 апреля | QP-12 | отправился из Кольского залива 21 мая; прибыл в Рейкьявик 29 мая |

| PQ-15 | отправился из Шотландии 10 апреля; прибыл в Мурманск 5 мая | QP-13 | отправился из Архангельск 26 июня; прибыл в Рейкьявик 7 июля |

| PQ-16 | отправился из Рейкьявик 21 мая; прибыл в Мурманск 30 мая | QP-14 | отправился из Архангельска 13 сентября; прибыл в Шотландию 26 сентября |

| PQ-17 | отправился из Рейкьявик 27 июня; рассеян в пути, прибыл 4 июля | QP-15 | отправился из Кольского залива 17 ноября; прибыл в Шотландию 30 ноября |

| PQ-18 | отправился из Шотландии 2 сентября; прибыл в Архангельск 21 сентября: первый конвой в сопровождении авианосца | RA-51 | отправился из Кольского залива 30 декабря; прибыл в Шотландию 11 января 1943 |

| JW-51A | отправился из Ливерпуля 15 декабря; прибыл в Кольский залив 25 декабря | ||

| JW-51B | отправился из Ливерпуля 22 декабря; прибыл в Кольский залив 4 января 1943: см. Бой в Баренцевом море | ||

| FB | независимые суда без эскорта |

1943

| в СССР | из СССР | ||

| JW-52 | отправился из Ливерпуля 17 января; прибыл в Кольский залив 27 января | RA-52 | отправился из Кольского залива 29 января; прибыл в Шотландию 9 февраля |

| JW-53 | отправился из Ливерпуля 15 февраля; прибыл в Кольский залив 27 февраля | RA-53 | отправился из Кольского залива 1 марта; прибыл в Шотландию 14 марта |

| JW-54A | отправился из Ливерпуля 15 ноября; прибыл в Кольский залив 24 ноября | RA-54A | отправился из Кольского залива 1 ноября; прибыл в Шотландию 14 ноября |