25 лет назад абхазские силы овладели Сухуми в войне с Грузией

25 лет назад абхазские войска при поддержке иностранных добровольцев захватили обороняемый грузинами Сухуми. Почти все члены прогрузинского совета министров были казнены. Президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе удалось спастись бегством в последний момент. До сих пор доподлинно неизвестно, каким именно способом он покинул блокированный абхазами аэропорт.

25 лет назад завершилась 11-дневная битва за Сухуми – событие, фактически положившее конец абхазско-грузинской войне. Успешному наступлению абхазов сопутствовал вывод грузинских танков и тяжелой артиллерии из республиканской столицы по условиям достигнутого 27 июля перемирия. Прекращение огня гарантировала Россия, однако абхазская сторона нарушила соглашение, сославшись на обстрелы противника.

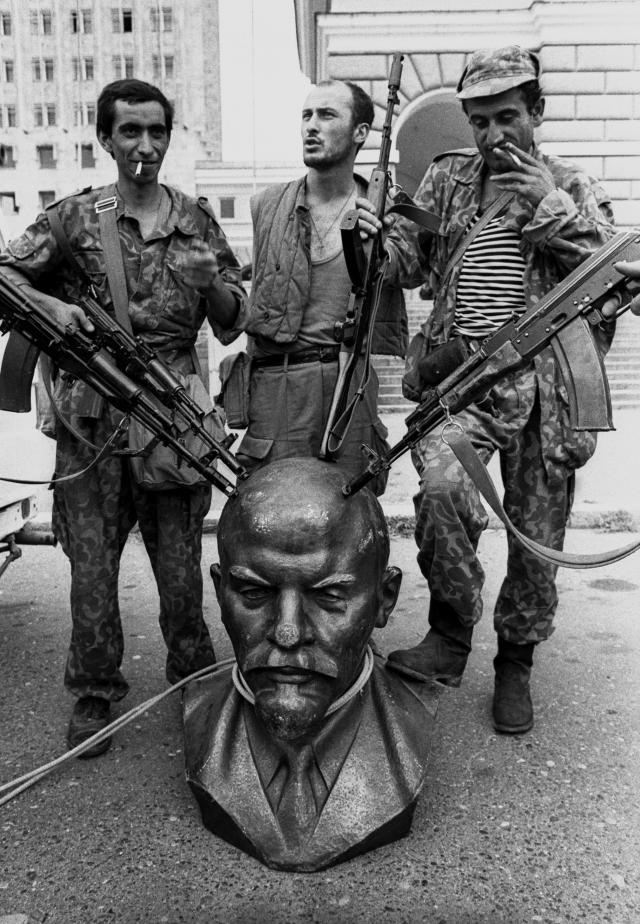

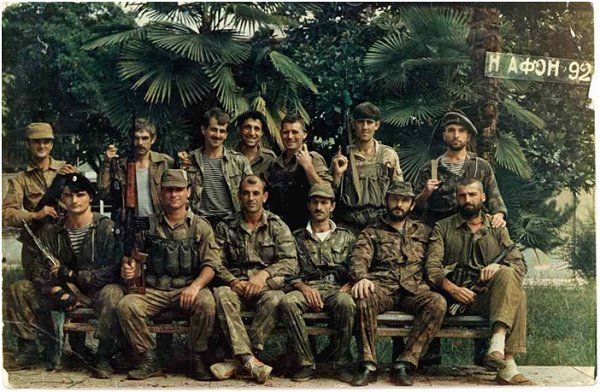

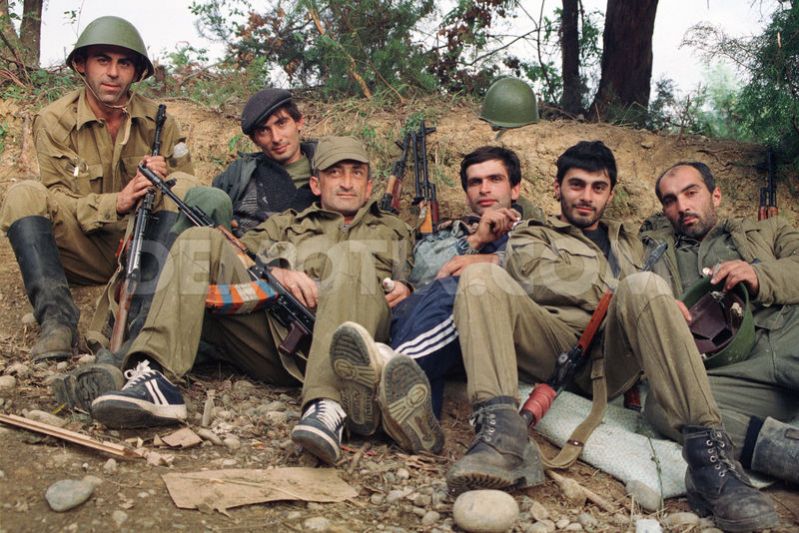

Одновременно с охотой за вражескими самолетами атакующие силы во второй половине сентября занимали подступы к блокированному городу и господствующие высоты. Армия Абхазии и местные ополченцы действовали при поддержке многочисленных иностранных группировок.

В коалицию входили формирования Конфедерации народов Кавказа, в которых выделялись кабардинцы, армянский батальон имени Баграмяна, российские казаки, ветераны конфликта в Приднестровье, прочие добровольцы.

За грузинский Госсовет воевали наемники с Украины и, по заверениям очевидцев, — снайперы из Прибалтики.

По одной из версий, активизации абхазов после двух месяцев относительного затишья способствовало поступление мощного оружия и боеприпасов из России. 26-го и в первой половине 27 сентября оборонявшим Сухуми грузинским войскам пришлось в спешном порядке эвакуироваться. Их примеру последовали прогрузинские парламентарии. При этом в городской черте оставались снайперы. Спасению гражданских беженцев содействовал Черноморский флот. Российские корабли вывезли под охраной военных более 11 тыс. человек.

После массового отступления гарнизона боевые действия локализовались у здания совета министров.

Внутри, в плотном окружении находились члены прогрузинского правительства Абхазии, практически оставленные военными на произвол судьбы.

Осада здания продлилась около двух часов и окончилась в 15:30. В результате штурма отрядами кабардинцев были захвачены все не успевшие сбежать представители ведомства во главе с председателем совмина Жиули Шартавой. Многие вскоре были казнены без суда.

Трагической оказалась участь Шартавы, которого под усиленной охраной конвоировали из Сухуми на одну из баз абхазских сил в Гудауте. Во время состоявшихся тогда же переговоров с заместителем МИД России Борисом Пастуховым глава верховного совета Абхазии Владислав Ардзинба поручился за безопасность пленника. Обсуждалась его депортация в Сочи, однако в тот же день Шартава был убит. Обстоятельства гибели высокопоставленного чиновника грузинской администрации Абхазии до сих пор не выяснены.

Предполагается, что он либо был застрелен по дороге к месту назначения, или же, возможно, подвергся линчеванию.

Вместе с ним погиб госсекретарь совмина, близкий друг российского поэта Евгения Евтушенко и, по свидетельствам знавших его лично, весьма популярная в Сухуми личность Джумбер Беташвили. Его, как вспоминал единственный оставшийся в живых из членов правительства Юра Гавва, протащили по улицам со связанными руками, а потом расстреляли.

Его, как вспоминал единственный оставшийся в живых из членов правительства Юра Гавва, протащили по улицам со связанными руками, а потом расстреляли.

Случившееся явилось огромным потрясением для Евтушенко, который приехал в Сухуми и безуспешно пытался обнаружить следы товарища. Узнав о казни, поэт посвятил ему два стихотворения – «Джумберу Беташвили» и «На смерть грузинского друга». В этом произведении поэт отдавал гибели Беташвили большее значение, чем распаду СССР.

«Я друга потерял, а вы мне о стране.

Я друга потерял, а вы мне о народе.

На черта мне страна, где лишь цена в цене,

На черта мне народ, где рабство и в свободе», — писал Евтушенко.

В своей статье «Завещание Джумбера Беташвили», опубликованной в газете «Грузия», он рассказал о собственном видении жизненного пути покойного.

«У меня в жизни не было друга, которого я бы любил больше, чем Джумбера Беташвили. Должность его в совете министров Абхазии была довольно прозаическая – административно-хозяйственная – должность, но он был поэтом жизни, обожавшим людей и жизнь во всей ее неповторимой радужности. Он был бессребреником, зато золотой души человеком. Он делал счастливыми всех вокруг себя, хотя, может быть, жене его было непросто, ибо он так щедро раздаривал всем свое время, что его почти не оставалось для семьи.

Он был бессребреником, зато золотой души человеком. Он делал счастливыми всех вокруг себя, хотя, может быть, жене его было непросто, ибо он так щедро раздаривал всем свое время, что его почти не оставалось для семьи.

Он был прирожденным интернационалистом, и во время войны выручал не только грузин, но и русских, и абхазцев, руководя эвакуацией детей и женщин.

Свою жену он эвакуировал в последнюю очередь…», — написал Евтушенко.

Жертвами абхазских и союзных им формирований стали также прогрузинский мэр Сухуми, достаточно известный в прошлом футболист и судья Гурам Габискирия, министр промышленности Рауль Эшба, сотрудники совмина Сумбат Саакян и Вахтанг Гегелашвили. Очевидцы событий с грузинской стороны сообщали о зверствах, которые отдельные победители учинили над мирным населением.

Есть сведения, что председатель верховного совета Ардзинба пришел в ярость, когда узнал о ликвидации захваченных чиновников, в особенности Шартавы, допрос которого обещал дать абхазам много ценной информации.

Как рассказывал впоследствии президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, оказавшийся в этот момент в окружении на аэродроме в Бабушере, сам он едва не был захвачен или ликвидирован.

«Поехали в аэропорт. Там стоял правительственный самолет Як-40, но экипажа и моей охраны не оказалось. Я не знаю как так получилось, возможно они ушли в горы. Судьба меня в тот час подвела к другому, заброшенному самолету Ту-134. Удалось разыскать летчика. Уже было шесть часов утра. Еле нашли кого-то из экипажа. 80 процентов было за то, что это самолет-смертник, у него было много неисправностей. Оказалось, что горючего хватит только до Батуми или Кутаиси. Полетели в Батуми, никто не ожидал меня там», — так глава государства описывал свое бегство.

По другой версии, операция по спасению Шеварднадзе проводилась российскими десантниками по распоряжению министра обороны Павла Грачева, который получил соответствующие директивы от президента Бориса Ельцина. Подробности рассказывал «Независимой газете» принимавший участие в мероприятиях командующий береговыми войсками и морской пехотой Черноморского флота Владимир Романенко. По его словам, для вывоза Шеварднадзе с территории Абхазии из Севастополя в срочном порядке был вызван десантный корабль «Зубр» с ротой морской пехоты на борту.

По его словам, для вывоза Шеварднадзе с территории Абхазии из Севастополя в срочном порядке был вызван десантный корабль «Зубр» с ротой морской пехоты на борту.

Планировалось отправить грузинского политика морем, поскольку вокруг аэродрома в ожидании вылета президентского Як-40 стояли готовые к огню зенитные установки. Однако обстоятельства внесли перемены в изначальные договоренности. Ночью «Зубр» вступил в ожесточенную схватку с абхазской системой ПВО и береговой артиллерией.

Воспользовавшись отвлечением сил противника и всеобщей суматохой, пилоты подняли Як-40 и на предельно малой высоте улетели в сторону Грузии, сев затем под Кутаиси.

Романенко утверждает, что через год он вместе с руководителем операции командующим Черноморским флотом Эдуардом Балтиным побывал в гостях у Ардзинбы, где по мотивам событий «состоялся серьезный разговор».

Существует и третья гипотеза: якобы бывший «борт №1» был оставлен Шеварднадзе и до сих пор ржавеет в аэропорту Бабушера, а президента в действительности доставил на родину российский корабль. Фотографии Як-40 на полузаброшенном аэродроме можно найти в интернете. Но то ли это воздушное судно, точно сказать сложно.

Фотографии Як-40 на полузаброшенном аэродроме можно найти в интернете. Но то ли это воздушное судно, точно сказать сложно.

На том, что Як-40 на самом деле никуда не улетел, настаивает в своей книге «Как дьявол ушел от нас» командующий абхазской артиллерией Аслан Кобахия, который утверждает, что гулял по салону самолета в 1995 году. Он безапелляционно утверждает – Шеварднадзе эвакуировали на самолете.

«Временный командный пункт артиллерии находился на крыше морского вокзала, где вместе с начальником штаба Зауром Ардзинба мы вели управление огнем по позициям противника в Гульрипшском районе. В середине дня на меня выходит 12-й (позывной министра обороны Султана Сосналиева): прекратить боевые действия, со стороны моря будет заходить боевой российский вертолет, который возьмет на борт из санатория МВО тяжело раненного российского полковника. Санаторий МВО от нашего пункта находился в 500 метрах. Все приборы наблюдения были направлены туда, так что мы могли видеть все, что там происходит, как будто в 15-20 метрах.

Минут через 20 со стороны моря появился российский вертолет, который приземлился прямо на берегу.

Все мы ждали, что к вертолету на носилках понесут раненого, но, к нашему удивлению, мы увидели, как два здоровых мужика бегом ведут к вертолету седого человека. Все в один голос крикнули: «Это Шеварднадзе!» Вертолет, у которого винт не был выключен, моментально взлетел. Конечно, была возможность его сбить, но я не рискнул дать такую команду. После войны Сосналиев говорил мне, что не знал, что русские вывозят Шеварднадзе. А о раненом российском полковнике просил лично командующий Черноморским флотом адмирал Балтин. Вот так этот дьявол ушел от нас», — сокрушался Кобахия.

Совсем скоро Шеварднадзе вновь пришлось запросить военную помощь у России для подавления выступления сторонников свергнутого ранее президента Звиада Гамсахурдия в западной Грузии.

В обмен глава государства согласился вступить в СНГ одобрил пребывание в стране российского контингента.

В современной Грузии 27 сентября считается «днем национального траура» и «самой трагической датой» в истории страны. Напротив, в Абхазии отмечают эту дату как «день освобождения Сухуми», а войну называют Отечественной.

Напротив, в Абхазии отмечают эту дату как «день освобождения Сухуми», а войну называют Отечественной.

Море, горы и война. 30 лет назад грузинские войска вошли в Абхазию. Как два народа воевали за самый красивый уголок СССР?: Закавказье: Бывший СССР: Lenta.ru

Ровно 30 лет назад, 14 августа 1992 года начался грузино-абхазский вооруженный конфликт. Отделившаяся от СССР и ставшая независимой Грузия желала сохранить контроль над Абхазией, в то время как последняя настаивала на выходе из состава Грузии и обретении суверенитета. Компромисса достичь не удалось, и стороны взялись за оружие. Началась война, которая продлилась без малого два года и унесла жизни 17 тысяч человек. Абхазы отстояли свое право на независимость, но Россия признала независимость Абхазии только в 2008 году, на фоне грузино-осетинского конфликта. Грузия по сей день отказывается признать независимость мятежной республики. История одного из самых кровопролитных конфликтов на постсоветском пространстве — в фотографиях Александра Неменова.

Перед штормом

Грузинский солдат в одном из зданий в Сухуми, сентябрь 1992 года

До распада Советского Союза Абхазия имела статус автономной республики в составе Грузинской ССР. В августе 1990 года, на фоне обострившихся межэтнических противоречий в регионе и ослабления центральной власти в СССР, абхазские власти приняли Декларацию о суверенитете Абхазской АССР. В апреле 1991 года Грузия, взявшая курс на окончательное отделение от СССР, приняла декларацию о независимости.

Нежелание населения Абхазии разделять один политический курс с Грузией привело к обострению противоречий в 1992 году. К августу противостояние между Сухуми и Тбилиси перешло в фазу открытого военного конфликта — с применением авиации, артиллерии и другого оружия.

Не поделили суверенитет

Боец одного из грузинский военных формирований в центре Сухуми, сентябрь 1992 года

Весной 1992 года в Абхазии активизировались сторонники бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Это дало повод грузинскому вице-премьеру Тенгизу Китовани обвинить руководство автономной республики в нарушении договоренностей о согласованных действиях по изоляции «звиадистов».

При этом сторонники Гамсахурдиа удерживали на территории Абхазии в качестве заложников несколько высокопоставленных грузинских чиновников. Грузия в ультимативной форме потребовала их освобождения. Этого не произошло, и в ночь с 13 на 14 августа на территорию Абхазии под предлогом охраны железной дороги были введены подразделения Национальной гвардии Грузии, которые оккупировали Гальский, Очамчирский и Гульрипшский районы и вышли к восточным пригородам Сухуми.

Это спровоцировало ожесточенное сопротивление абхазов и других местных этнических общин. 14 августа Верховный Совет Абхазии объявил всеобщую мобилизацию. Началась война.

Кто кого

Грузинские солдаты неподалеку от Сухуми, сентябрь 1993 года

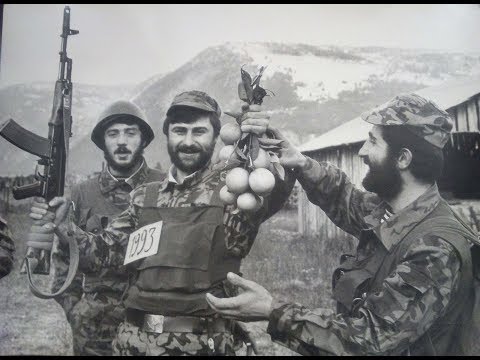

С грузинской стороны в боевых действиях принимали участие не только подразделения Национальной гвардии, но и различные парамилитарные формирования. Со стороны Абхазии — вооруженное ополчение местного негрузинского населения. Как и для других войн на только что возникшем постсоветском пространстве, для грузино-абхазского конфликта было характерно участие иностранных добровольцев. Так, на помощь Грузии пришли украинские националисты из запрещенной в России партии УНА-УНСО, а на помощь абхазам — российские казаки и добровольцы с Северного Кавказа и из Приднестровья.

Так, на помощь Грузии пришли украинские националисты из запрещенной в России партии УНА-УНСО, а на помощь абхазам — российские казаки и добровольцы с Северного Кавказа и из Приднестровья.

Для эвакуации российских граждан и охраны важных объектов в Абхазию был направлен 10-й отдельный парашютно-десантный полк Вооруженных сил России. С начала конфликта дислоцированные в регионе российские военные неоднократно подвергались атакам грузинских формирований.

Августовское наступление

Грузинский солдат в Сухуми, сентябрь 1992 года

18 августа грузинские военные заняли Сухуми, а спустя сутки — Гагру. Наступательные операции также проводились с 30 августа по 1 сентября, началась блокада абхазского города Ткуарчал.

Правительство Абхазии во главе с председателем Верховного Совета Владиславом Ардзинбой перебазировалось в Гудаутский район.

Сомнительное перемирие

Горящий дом в пригороде Сухуми, сентябрь 1992 года

3 сентября 1992 года в Москве председатель Государственного совета Грузии Эдуард Шеварднадзе и председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба при посредничестве президента России Бориса Ельцина подписали документ, предусматривавший прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и возвращение в регион беженцев.

Несмотря на это стороны конфликта не выполнили ни одного пункта соглашения.

Большое контрнаступление

Грузинские солдаты покидают Сухуми, сентябрь 1992 года

15 сентября абхазские вооруженные формирования неожиданно начали контрнаступление и заняли Гагру. В начале октября они освободили города Леселидзе и Гантиади и восстановили контроль над участком российско-абхазской границы.

В то же время было создано Министерство обороны Абхазии.

Странная война

Грузинские солдаты в Сухуми, сентябрь 1992 года

В начале октября Грузия мобилизовала 40 тысяч резервистов и объявила о решении привести в действие принятое ранее постановление о национализации оружия и имущества российских воинских частей на территории страны. В ответ Конфедерация горских народов Кавказа заявила о готовности направить в Абхазию такое же число добровольцев.

При этом Грузия не раз обвиняла Россию в том, что российские войска не соблюдают нейтралитета в конфликте и продают оружие «сепаратистам». Кроме того, на стороне абхазцев воевали добровольцы из России. В декабре 1992 года в результате ракетной атаки рядом с селом Лата разбился российский военный вертолет. Причины трагедии установлены не были.

Кроме того, на стороне абхазцев воевали добровольцы из России. В декабре 1992 года в результате ракетной атаки рядом с селом Лата разбился российский военный вертолет. Причины трагедии установлены не были.

В итоге в конце 1992 года было заключено десятидневное перемирие для вывода российских войск и вооружений из зоны конфликта. После этого военные действия были возобновлены.

Затяжной конфликт

Вид на дачу Сталина, расположенную на территории Сухумского дендропарка, сентябрь 1992 года

В начале 1993 года началось абхазское наступление на Сухуми, занятый грузинскими военными. К концу сентября город перешел под контроль абхазских подразделений, а уже спустя несколько дней они контролировали всю территорию Абхазии.

Миротворческие силы

В 1993 году, после того как грузинские войска потерпели поражение в борьбе с абхазскими солдатами, в регион были введены российские миротворческие силы. В феврале 1994 года было заключено соглашение о предоставлении им статуса военных баз на территории Грузии, которое, однако, не было ратифицировано грузинским парламентом.

Бескомпромиссное урегулирование

Дом правительства, сгоревший во время абхазского контрнаступления на столицу Абхазии в сентябре 1993 года. Сухуми, февраль 1994 года

14 мая 1994 года в Москве между Грузией и Абхазией было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно ему, между Абхазией и Грузией создавалась 12-километровая зона безопасности, в которой не должно было находиться тяжелой боевой техники.

С июня 1994 года в зоне конфликта были размещены Коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ) в Содружестве Независимых Государств (СНГ), в задачу которых входил контроль за прекращением военных действий на абхазской территории.

Диалога не получилось

Лидер грузинской партии «Народный фронт» Нодар Натадзе (слева) помогает вывозить раненых, Сухуми, сентябрь 1992 года

В ноябре 1997 года в рамках Женевского переговорного процесса был создан Координационный совет грузинской и абхазской сторон, в работе которого также участвовали представители ООН и России. Однако его деятельность была приостановлена в 2001 году в связи с событиями в Кодорском ущелье, где грузинский военизированный отряд «Охотник» при поддержке отряда чеченского полевого командира Руслана Гелаева напал на абхазских военных.

Однако его деятельность была приостановлена в 2001 году в связи с событиями в Кодорском ущелье, где грузинский военизированный отряд «Охотник» при поддержке отряда чеченского полевого командира Руслана Гелаева напал на абхазских военных.

Вечный спор

Абхазский солдат проверяет документы на российско-абхазской границе, Гечрипш (Леселидзе), июль 1993 года

В конечном счете к началу 2000-х годов добиться прорыва в урегулировании конфликта в Абхазии не удалось. Стороны не могли прийти к компромиссу по базовым политическим вопросам, касающимся в том числе безопасности. Свою роль сыграл и абхазский референдум 1999 года, на котором подавляющее большинство жителей региона высказалось за построение независимого государства. После этого руководство Абхазии отказалось от дальнейшего обсуждения политического статуса региона.

Жертвы и беженцы

По официальным данным, во время военных действий в Абхазии погибли около 16 тысяч человек: 10 тысяч грузин, 4 тысячи абхазов и 2 тысячи добровольцев из Южной Осетии и северокавказских республик.

По состоянию на начало 1990 года в Абхазии проживали 537 тысяч человек, из которых 44 процента были грузины, 17 процентов — абхазы, 16 процентов — русские и 15 процентов — армяне. В результате боевых действий свои дома пришлось покинуть 200‑250 тысячам из них (преимущественно грузинам). Экономический ущерб, нанесенный хозяйству региона войной и последующими событиями, оценивался в 10,7 миллиарда долларов.

«Мы друг в друга стреляли»: как Грузия наводит мосты с жителями Абхазии и Южной Осетии

- Нина Ахметели

- Би-би-си, Тбилиси

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Подпись к фото,Спустя 10 лет после войны осетины и абхазцы лечатся в грузинских больницах

Грузия выделяет миллионы долларов на лечение жителей отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии и выступает с новыми инициативами в сфере образования и торговли. Но преград между жителями, живущими по разные стороны непризнанной границы, становится все больше, а видимого прогресса в решении конфликтов по-прежнему нет.

Но преград между жителями, живущими по разные стороны непризнанной границы, становится все больше, а видимого прогресса в решении конфликтов по-прежнему нет.

С Мариной (имя изменено) мы встретились в палате одной из тбилисских больниц. Ее привезли из Цхинвали в состоянии комы. Она — одна из сотен пациентов из Южной Осетии, которым в Тбилиси оказывают медицинскую помощь.

У Марины все еще бледное лицо, но, по ее словам, чувствует она себя уже хорошо и через день собирается домой. В Грузии она не в первый раз: несколько лет назад приезжала с маленькой дочкой, которую также доставили сюда в тяжелом состоянии.

«Я уже даже не помню, когда я впервые услышала [об этой программе]. Но [в Цхинвали] все друг друга знают, все друг другу родственники. У нас одна больница, и мы постоянно слышим — вот кому-то плохо, его отвезли туда», — говорит Марина.

«Первый раз [в Тбилиси] ехать было очень-очень страшно, но на первом месте был все-таки мой ребенок, — вспоминает она. — Я думала, к нам по-другому будут относиться: будут показывать — вот это осетинка, вот враги. Но удивило, что отношение к нам было совершенно другое».

— Я думала, к нам по-другому будут относиться: будут показывать — вот это осетинка, вот враги. Но удивило, что отношение к нам было совершенно другое».

Для нас пациент — это только пациент

Грузинские власти рассматривают подобные программы как часть стратегии по примирению разделенного конфликтом общества. Бесплатно лечиться в Грузии жители Абхазии и Южной Осетии могут вне зависимости от наличия у них грузинского паспорта или удостоверения личности.

Лечение жителей из отколовшихся регионов в грузинских больницах в рамках централизованной программы началось еще в 2009 году, и, по словам врачей, сейчас это — одно из немногих предложений грузинских властей жителям Абхазии и Южной Осетии, которое работает успешно.

На программу выделяются средства из госбюджета — «столько, сколько необходимо», но не более 15 тысяч лари (около 6 тыс. долларов) в год на каждого пациента.

- Война в Грузии 2008 года: рассказ журналиста, оказавшегося в руках осетин

- Медведев или Путин — кто принял решение ввести войска в Грузию?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

Перевести из Цхинвали на подконтрольную Тбилиси территорию пациентов помогает Красный Крест.

Из Абхазии до фактической границы тяжелых и неотложных пациентов как правило довозит абхазская бригада медиков, а после их встречает уже реанимобиль, отправленный из Грузии. Если лечение плановое, абхазские пациенты добираются до врачей сами. Многим жителям Южной Осетии приходится пользоваться обходными путями через Россию и пропускной пункт Верхний Ларс.

«Когда они приезжают сюда, они знают, что здесь никто не начнет говорить о том, что было между нами или что происходит сегодня. Такого никогда не происходит ни с нашей, ни с их стороны. Потому что мы, в первую очередь, врачи, и для нас пациент, это только пациент», — говорит врач-кардиолог Арсен Квициани.

Квициани вспоминает пациента из Абхазии, которого привезли в тяжелом состоянии. Он лечился в Грузии около трех месяцев. Потом выяснилось, что он воевал против грузин в начале 1990-х. Квициани тогда сражался на другой стороне, поехав в Абхазию добровольцем.

«Он один из тех, кто приехал после этого уже самостоятельно и поблагодарил нас. Когда он вышел из тяжелого состояния, мы поговорили, у нас были с ним очень хорошие отношения. Да, когда-то мы в друг друга стреляли, но потом я его лечил, — говорит врач. — Потом я ему сказал: «А если я к вам приеду?» Он сказал мне не приезжать, потому что не может гарантировать, что я буду в безопасности».

Поставить диагноз

Число тех, кто обращался за медицинской помощью в грузинские больницы, росло год от года, но в прошлом году показатели впервые упали.

В 2017 году, согласно официальным данным, в Грузии прошли лечение 507 пациентов из Южной Осетии: это почти в два раза меньше, чем в 2016 году. Незначительно снизился поток и из Абхазии: 1137 против 1316 пациентов годом ранее.

Незначительно снизился поток и из Абхазии: 1137 против 1316 пациентов годом ранее.

Медея Турашвили, советник Народного защитника по правам человека в пострадавших от конфликтов регионах, связывает такие изменения с прекращением финансирования амбулаторного лечения из госбюджета.

«Были случаи, когда пациенты приезжали с тяжелым диагнозом, а потом оказывалось, что у них простой воспалительный процесс и нужно обычное лечение медикаментами, а не оперативное вмешательство. Такие пациенты уже не финансируются по реферальной программе», — говорит она.

Подпись к фото,Пациенты из непризнанных республик могут лечится в Грузии бесплатно

Финансирование таких пациентов, добавляет Турашвили, частично взяли на себя неправительственные организации.

«Многим пациентам после диагностики лечение вообще не требуется, потому что они приезжают с неправильным диагнозом, — говорит Элико Бенделиани из неправительственного Центра развития мира и гражданского общества. — Я лично считаю, что эти изменения нельзя считать позитивными для программы, потому что часто среди пациентов распространяется неверная информация, и они думают, что лечение вообще не финансируется».

— Я лично считаю, что эти изменения нельзя считать позитивными для программы, потому что часто среди пациентов распространяется неверная информация, и они думают, что лечение вообще не финансируется».

Диагностические исследования оплачиваются лишь в особых случаях:, к примеру, когда существует подозрение на онкозаболевания.

Личные номера вместо паспортов

По данным грузинских властей, случаев пересечения разделительной линии с отколовшимися регионами становится все больше, несмотря на то, что продолжают возникать и новые физические барьеры между людьми, оказавшимся по разные стороны непризнанных границ.

Медицинские услуги — не единственное, ради чего жители отколовшихся регионов могут отправиться на территорию подконтрольную Тбилиси. По крайней мере, в планах грузинского правительства — расширение таких возможностей для жителей регионов.

Грузия пытается запустить программы для поощрения торговли через разделительные линии, а также упрощает доступ жителей Абхазии и Южной Осетии к образованию в вузах Грузии и за границей.

«Задачей новой мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему» является, во-первых, улучшения положения пострадавшего от конфликта населения», — говорит в интервью Би-би-си госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,Спустя 10 лет: как войну в Грузии вспоминают по разные стороны границы?

Парламент Грузии уже утвердил необходимые изменения в законы, открывающие возможности для жителей Абхазии и Южной Осетии. Часть из них вступит в силу осенью, часть — с 2019 года.

Главное и принципиальное новшество этих предложений в том, что жители отколовшихся регионов смогут регистрироваться под специальным личным номером. Для этого им не нужно будет получать грузинский паспорт или гражданство, но они смогут пользоваться различными услугами: получать гранты на образование, открывать счет в банке или регистрировать автомобиль.

Часть плана предполагает создание специальных экономических пространств у границ отколовшихся регионов, где будут располагаться офисы различных структур и инфраструктура для ведения торговли.

В сфере образования предполагается расширить возможности для поступления в грузинские вузы, а также доступ к программам обучения за границей. К примеру, теперь для поступления в вузы Грузии жители Абхазии и Южной Осетии могут сдавать экзамены не только на абхазском или осетинском, но и на русском языке. А получить признание выданного в Абхазии или Южной Осетии документа об образовании можно электронно, без приезда в Грузию.

«Очедерная пиар-акция»

Несмотря на то, что эксперты пока осторожно оценивают перспективы практического применения внедряемых инициатив, в Сухуми и Цхинвали на эти планы Тбилиси смотрят с некоторым раздражением и опаской.

Глава МИД непризнанной Абхазии Даур Кове, комментируя инициативы Грузии, заявил, что лишь признание независимости Абхазии Грузией станет единственным шагом к лучшему будущему. А секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба в беседе с агентством Sputnik, назвала планы Тбилиси очередной кампанией по демонстрации «миротворческих устремлений» Западу.

А секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба в беседе с агентством Sputnik, назвала планы Тбилиси очередной кампанией по демонстрации «миротворческих устремлений» Западу.

Автор фото, IBRAGIM CHKADUA/AFP/Getty Images

Подпись к фото,В непризнанных республиках предложения Тбилиси считают «пиар-акцией», направленной на Запад. На фото — фактическая граница Абхазии и Грузии

«Наивно думать, что интенсификация приграничной торговли, упрощение процедуры выдачи грузинских паспортов гражданам Абхазии, предоставление им неких льгот могут реально улучшить наши взаимоотношения», — сказала она.

Аналогично отреагировали на предложения Тбилиси и в Цхинвали, назвав их очередной пиар-акцией и «неуклюжей попыткой представить Грузию в глазах международного сообщества как миролюбивое государство с конструктивным руководством».

Между тем, согласно докладу Международной кризисной группы, торговля между подконтрольными Тбилиси территориями и отколовшимися регионами на неофициальном уровне развивается.

«У Абхазии и Южной Осетии для этого есть мощный экономический стимул: российская помощь — их главный источник дохода — стремительно сократилась из-за санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году, а также ввиду падения (до недавнего времени) цен на нефть. Власти Абхазии и Южной Осетии, формально выступая с запретом торговли с грузинской стороной, рассматривают возможность для повышения торговых пошлин, чтобы за счет этого развить собственные, независимые от России, источники дохода», — говорится в опубликованном в мае 2018 года докладе.

При этом в докладе отмечаются и сохраняющиеся ограничения со стороны Тбилиси. Например, Грузия запрещает продажу товаров с абхазскими и южноосетинскими этикетками и ввоз из отколовшихся регионов российских товаров в обход грузинской таможни.

Между тем, согласно новым инициативам, произведенная в Абхазии и Южной Осетии продукция может уже появляться в торговых сетях остальной Грузии со «статус-нейтральной маркировкой», то есть лишь с указанием города или села происхождения.

Планы против реальности

Новые инициативы грузинских властей приветствовали международные партнеры Грузии. Местные аналитики пока относятся к ним более сдержанно.

По мнению исполнительного директора Кавказского дома Вано Абрамашвили, в ситуации, пока своего производства в отколовшихся регионах практически не существует, предложение о нейтральной маркировке товаров или идея создания свободных индустриальных зон у границ отколовшихся регионов, вероятно, так и останутся лишь предложениями.

Но упрощение процедур может способствовать торговле в обратном направлении, так как, например, импортные продукты в подконтрольных Тбилиси территориях стоят дешевле, чем в отколовшихся регионах, продолжает Абрамашвили.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,Российско-грузинская война 10 лет спустя. Три истории участников конфликта

Три истории участников конфликта

Эффект от инициатив в сфере образования тоже просчитать не очень просто. Вано Абрамашвили считает, что молодежь регионов могут заинтересовать возможности продолжения образования за рубежом.

«Россия предоставляет довольно большую квоту для бесплатной учебы осетин и абхазов в своих вузах, которую они даже не могут заполнить, — говорит Вано Абрамашвили. — Тут и фактор языка, и то, что у многих живут родственники в России. Поэтому, возможно, учиться массово [в западные ВУЗы] не поедут, но у нас хотя бы появляется механизм для конкуренции, то есть для того, чтобы вывести будущее поколение, студентов, из российского пространства».

Возможность образования в грузинских вузах, скорее, заинтересует этнических грузин, которые живут в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии, считает Медея Турашвили, советник Народного защитника по правам человека в пострадавших от конфликтов регионах.

«Проблема в том, что у нас учеба в вузах на грузинском. Во-первых, осетины и абхазы не знают грузинского, а во-вторых — насколько они могут быть заинтересованы в получении высшего образования на грузинском с прагматической точки зрения? То есть должны быть или русскоязычные или англоязычные программы, а таких программ у нас немного», — говорит она.

Во-первых, осетины и абхазы не знают грузинского, а во-вторых — насколько они могут быть заинтересованы в получении высшего образования на грузинском с прагматической точки зрения? То есть должны быть или русскоязычные или англоязычные программы, а таких программ у нас немного», — говорит она.

«Есть обида и отчуждение»

Марина благодарна грузинским врачам, но признается, что неприязнь и осадок от событий 2008 года остается. 10 лет назад она была школьницей и вернулась в Цхинвали сразу после завершения боевых действий.

«Первое, что я увидела, — эти дома разрушенные. Весь город у меня перед глазами до сих пор, это, наверное, невозможно забыть», — говорит она.

Августовская война ударила по доверию населения Абхазии и Южной Осетии к Тбилиси, говорит Абрамашвили. По ее словам, чтобы восстановить его, делалось недостотачно. После войны ситуация из года в год ухудшается, считает эксперт: грузинское правительство настолько потеряло интерес к этому вопросу, что это отразилось и на грузинском обществе.

«Создается нарратив, что у Грузии конфликт только с Россией, а с абхазами и осетинами конфликта нет, что неправильно, потому что, на самом деле, есть огромная обида и отчуждение у этих людей», — говорит Абрамашвили.

Еще раз об участии России в русско-грузинской войне

В августе 2008 года российские военные сражались с грузинскими войсками в короткой пятидневной войне. Россия нанесла поражение грузинским войскам, но война выявила серьезные недостатки в российских вооруженных силах. Москва была удивлена плохой работой своей авиации и, что более важно, неспособностью различных служб работать вместе. Это действительно была последняя война вооруженных сил, доставшихся в наследство от Советского Союза. Конфликт выявил вопиющие пробелы в возможностях, проблемы с командованием и управлением и плохую разведку. Как эвфемистически выразился тогдашний начальник Генштаба России Николай Макаров, «невозможно не заметить определенный разрыв между теорией и практикой». После этого Россия занялась реформированием и модернизацией этого военного инструментария.

После этого Россия занялась реформированием и модернизацией этого военного инструментария.

С 2014 года естественное внимание уделяется российским операциям на Украине и российской кампании в Сирии, но августовская война заслуживает другого взгляда в свете сегодняшних военных разработок России. С тех пор в российских вооруженных силах многое изменилось, но война по-прежнему дает ценные сведения. Россия победила, но российские вооруженные силы просто не были созданы для ведения современной войны, даже против меньшего соседа, не говоря уже о равном сопернике. Пропустив поколение в развитии возможностей и связанных с ними боевых концепций, Россия осталась в ловушке советской техники и оперативных концепций начала 19-го века.80-е годы. Целое было меньше суммы частей.

Ведущие русские генералы и военные теоретики поняли, что характер войны изменился. Начальный период конфликта стал решающим, бесконтактная война (русский термин для ведения боевых действий на расстоянии), аэрокосмические операции теперь стали доминирующими в формировании поля боя, а высокоточные боеприпасы были огромными умножителями силы. Дистанционное оружие большой дальности может нанести урон и эффекты, которые когда-то предназначались для тактических ядерных боеприпасов на поле боя, не говоря уже о некинетических средствах, таких как кибервойна. Линии боевых действий и преимущество глубины исчезли, поскольку оружие могло эффективно наносить ущерб по всей стране.

Дистанционное оружие большой дальности может нанести урон и эффекты, которые когда-то предназначались для тактических ядерных боеприпасов на поле боя, не говоря уже о некинетических средствах, таких как кибервойна. Линии боевых действий и преимущество глубины исчезли, поскольку оружие могло эффективно наносить ущерб по всей стране.

Советский Генштаб предвидел эти события в начале и середине 1980-х годов. Просто Советский Союз умер до того, как успел что-то с этим поделать. Лишенный денег и политической воли для переделки вооруженных сил, российский Генеральный штаб с тех пор проводил большую часть времени, наблюдая за тем, как Соединенные Штаты воевали за границей, обсуждая военные концепции и экспериментируя с поэтапными реформами в российских вооруженных силах. Две войны в Чечне также истощили внимание и ресурсы, хотя и дали относительно мало понимания того, как следует вести войну против равных.

Затем последовала российско-грузинская война 2008 года. Минобороны России объявило о масштабной военной реформе в октябре 2008 года, всего через два месяца после конфликта. Эти планы реформ и модернизации обсуждались годами. Война помогла разрешить давние споры в российских военных кругах о том, как преобразовать вооруженные силы, а точнее сказать, позволила руководству России объявить эти споры исчерпанными.

Эти планы реформ и модернизации обсуждались годами. Война помогла разрешить давние споры в российских военных кругах о том, как преобразовать вооруженные силы, а точнее сказать, позволила руководству России объявить эти споры исчерпанными.

Война 2008 года кажется довольно далекой от боевых действий России на Украине и в Сирии, но она помогает проиллюстрировать историческую траекторию российских вооруженных сил и их эволюцию от советского военного наследия, унаследованного Россией. Некоторые из проблем, с которыми столкнулись российские вооруженные силы в этом конфликте, остаются непреодолимыми вызовами для нынешних российских вооруженных сил, от чрезмерно разнообразного парка транспортных средств до низкой доступности высокоточного оружия и слабости разведывательных и разведывательных средств для их поражения. С другой стороны, крупные инвестиции в технологии, особенно в области управления и контроля, значительно повысили способность российских вооруженных сил проводить военные операции и добиться эффективного взаимодействия между различными родами российских вооруженных сил. Спустя десять лет после российско-грузинской войны самое время взглянуть на наиболее важные аспекты боевых действий России в 2008 году, от мобильности и тылового обеспечения до командования и управления и воздушных сражений, и сделать выводы из малоизученного конфликта. .

Спустя десять лет после российско-грузинской войны самое время взглянуть на наиболее важные аспекты боевых действий России в 2008 году, от мобильности и тылового обеспечения до командования и управления и воздушных сражений, и сделать выводы из малоизученного конфликта. .

Мобильность и материально-техническое обеспечение

В преддверии конфликта российское военное руководство полагало, что боевые действия в основном будут происходить в Абхазии, а не в Южной Осетии, но они разработали оперативный план по усилению своих миротворцев в обеих сепаратистские анклавы. Российские войска тренировались в течение трех лет до войны в рамках крупных учений (Кавказский рубеж 2006, 2007 и 2008 гг.), а также множества других более мелких учений. За несколько месяцев до конфликта российские войска ремонтировали железные дороги в Абхазию, отрабатывали переброску туда войск морским транспортом и отрабатывали быструю переброску частей 58-й армии в сторону Грузии. В первые два дня боевых действий этот план был выполнен как отработанный, несмотря на устаревшее оборудование с хорошо задокументированной склонностью к поломке.

Несмотря на подготовку Москвы, российские военные оказались застигнутыми врасплох, когда грузины начали боевые действия в ночь на 7 августа. учения по подготовке к войне. Главное оперативное управление Генштаба было в разгаре переезда, а его начальник оперативного отдела недавно был уволен. Время было неудачным для высших эшелонов командования.

Две тактические группы российских батальонов из состава 19-й мотострелковой дивизии двинулись на юг, чтобы обезопасить Рокский тоннель в Южной Осетии, в течение нескольких часов после грузинского штурма Цхинвали. 58-я армия России двинулась в путь довольно быстро, а части воздушно-десантных дивизий прибыли в Абхазию морским и железнодорожным транспортом. В первые три дня российские войска Северо-Кавказского военного округа прошли путь от численного отставания от грузинских войск до превосходства над ними. Очевидно, что российские военные умеют перемещать металл в больших количествах и делают это хорошо. Однако в 2008 году из-за того, что бронетанковые части преодолевали сотни километров, чтобы попасть на это поле боя, вышло из строя много техники. Значительное число российских жертв, потенциально до 40 процентов, произошло в результате дорожно-транспортных происшествий по пути к бою. В бою Россия потеряла всего три танка, около двадцати бронемашин различных типов и большее количество грузовых автомобилей.

Значительное число российских жертв, потенциально до 40 процентов, произошло в результате дорожно-транспортных происшествий по пути к бою. В бою Россия потеряла всего три танка, около двадцати бронемашин различных типов и большее количество грузовых автомобилей.

Проблема заключалась не только в недостатке финансирования или плохой готовности, хотя русские силы тогда определенно не получали выгоды от политического внимания и щедрости, которые они получают сейчас. Проблема заключалась в том, что российские военные унаследовали и до сих пор борются с несколькими хроническими заболеваниями от советских вооруженных сил. Советская армия представляла собой зоопарк самых разных типов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и грузовых автомобилей. Это превратило обслуживание в кошмар. С тех пор российские сухопутные войска добились значительных успехов в консолидации своего разнообразного парка техники, наряду с крупными инвестициями в подразделения материально-технического обеспечения, предназначенные для технического обслуживания техники и ее обслуживания на поле боя.

Россия сегодня имеет не только постоянную постоянную армию, а не несколько частей высокой готовности, но и ее оснащение находится в другом материальном состоянии. Однако проблемы 2008 года далеки от решения. Например, российские воздушно-десантные подразделения по-прежнему располагают собственными линиями боевых машин пехоты и машин поддержки, в то время как российские сухопутные войска так и не смогли сократить бронетанковые силы до одной основной боевой танковой платформы. Существует также тенденция никогда ничего не выбрасывать. В СССР была проблема накопительства, в России она проявляется в меньшей степени. Недавняя подготовка к учениям «Восток-2018» показывает, что российские подразделения обеспечения боевой службы тренируются по возвращению танков Т-62М в действующую эксплуатацию после длительного хранения. Древний Т-62, успешно воевавший в Грузии, до сих пор хранится где-то в России и в случае масштабной войны в 2018 году российские вооруженные силы планируют вновь его выкатить.

Командование и управление

Русская разведка была довольно слабой, а обновленная информация недоступна ни наземным, ни воздушным силам. В нескольких местах их части попали в засаду грузин, а в ряде случаев обе стороны случайно натыкались друг на друга. В авторитетном отчете об этом конфликте в книге Центра анализа стратегий и технологий «Танки августа года» колонна командующего 58-й армией наткнулась на грузинскую разведывательную часть, и в результате боя командующий генерал был ранен. Первые российские подразделения, участвовавшие в бою, мало что знали о местонахождении грузинских войск, поэтому они устремились вперед, чтобы вступить в контакт. У армейских частей не было штатных средств разведки, эффективной связи с теми, кто имел к ним доступ, и не было много возможностей для хорошего командования и управления.

Для некоторых военных отсутствие разведки может стать похоронным звоном для скорости и принятия решений на поле боя. Средства связи и разведки, доступные сегодня российским силам на уровне роты, батальона и бригады, для армии, вторгшейся в Грузию, посчитали бы научной фантастикой. Российские вооруженные силы теперь могут участвовать в гораздо большем количестве совместных боев, а отдельные подразделения резко повысили свою боевую эффективность на тактическом уровне, но технологии командования и управления не обязательно изменили основы того, как российские командиры принимают решения. Они используют более жесткий процесс, когда командиры выполняют отработанные боевые упражнения, выбирая из меню тактики, а затем объединяя ряд относительно простых тактик в сложный маневр.

Российские вооруженные силы теперь могут участвовать в гораздо большем количестве совместных боев, а отдельные подразделения резко повысили свою боевую эффективность на тактическом уровне, но технологии командования и управления не обязательно изменили основы того, как российские командиры принимают решения. Они используют более жесткий процесс, когда командиры выполняют отработанные боевые упражнения, выбирая из меню тактики, а затем объединяя ряд относительно простых тактик в сложный маневр.

За процессом наблюдает небольшой штат планировщиков, которому в значительной степени помогают математические формулы и таблицы. Российские военные придают большое значение отработанным «играм», которые можно комбинировать в зависимости от ситуации. Это делает упор на скорость и простоту, уменьшая зависимость от информации или ситуационной осведомленности, обычно доступной для западных полевых командиров. Как пишет мой коллега Чарльз Бартлз в замечательной книге Управления иностранных военных исследований, «все, что обычно требуется в российском оперативном приказе, — это карта, подписанная командующим, с несколькими пометками на полях». Он продолжает: «Русские придерживаются философии ведения войны, согласно которой в высокоинтенсивной маневренной войне гораздо лучше выполнить удовлетворительный план раньше, чем отличный план поздно». Российские командиры рассматривают планирование в западном стиле как кропотливую работу.

Он продолжает: «Русские придерживаются философии ведения войны, согласно которой в высокоинтенсивной маневренной войне гораздо лучше выполнить удовлетворительный план раньше, чем отличный план поздно». Российские командиры рассматривают планирование в западном стиле как кропотливую работу.

Русская система жестче, но быстрее и проще. Преимущество заключается в том, что вы тратите меньше времени на планирование, быстро добираетесь туда с огневой мощью и массой, имеете инерцию и придерживаетесь того, как вы тренировались в бою. Негибкость также имеет свою обратную сторону, поскольку силы могут быстро выполнить план, который приведет к катастрофе. При этом российский подход не роботизированный, а просто другой способ ведения бизнеса. В среде, где ситуационная осведомленность существенно снижена, а связь ненадежна, этот подход может работать лучше, чем тот, который зависит от множества технологий управления и контроля для координации и ситуационной осведомленности.

Технологии

Технологии — важный фактор увеличения силы, но в войне 2008 года они не имели значения. Этот конфликт следует считать последним ударом советской армии. По некоторым данным, от 60 до 75 процентов танков 58-й армии составляли Т-62М и Т-72Б1, а также небольшое количество модернизированных Т-72БА. Как показывают танки августа и другие отчеты, ни один из них не мог противостоять грузинским противотанковым управляемым ракетам. Многие российские Т-72 имели пустые контейнеры динамической защиты, а это означало, что реактивная броня носила в основном декоративный характер. Довольно много боевых машин пехоты относились к старому типу БМП-1 или БМД-1 с довольно примитивными прицелами и устаревшим комплектом, в то время как командирские машины 58-й армии описывались как «разваливающиеся». Если бы у грузин была хваленая противотанковая управляемая ракета «Джавелин», которая есть сейчас, это мало что изменило бы, поскольку у них уже было достаточно мощное вооружение, чтобы уничтожать устаревшие российские танки.

Этот конфликт следует считать последним ударом советской армии. По некоторым данным, от 60 до 75 процентов танков 58-й армии составляли Т-62М и Т-72Б1, а также небольшое количество модернизированных Т-72БА. Как показывают танки августа и другие отчеты, ни один из них не мог противостоять грузинским противотанковым управляемым ракетам. Многие российские Т-72 имели пустые контейнеры динамической защиты, а это означало, что реактивная броня носила в основном декоративный характер. Довольно много боевых машин пехоты относились к старому типу БМП-1 или БМД-1 с довольно примитивными прицелами и устаревшим комплектом, в то время как командирские машины 58-й армии описывались как «разваливающиеся». Если бы у грузин была хваленая противотанковая управляемая ракета «Джавелин», которая есть сейчас, это мало что изменило бы, поскольку у них уже было достаточно мощное вооружение, чтобы уничтожать устаревшие российские танки.

К августу 2008 года у Грузии было около 190 танков Т-72, 120 из которых были модернизированы Израилем до улучшенного варианта SIM-1, а также значительное количество боевых машин пехоты. Израильские, чешские и украинские модернизации давали грузинской технике не только недавний капитальный ремонт, но и преимущества перед техникой, стоящей на вооружении Северо-Кавказского военного округа России. Соотношение сил изначально также было в пользу Грузии: почти четыре бригады, несколько батальонов легкой пехоты и силы Министерства внутренних дел вокруг Южной Осетии, вероятно, дислоцировали 16 000 военнослужащих. Проблема Грузии заключалась в плохом руководстве, планировании и неопытности. Кроме того, в их плане действий не учитывалась необходимость борьбы с российскими войсками Северо-Кавказского военного округа. Это предположение улетучилось через несколько часов после начала войны. К третьему дню российские силы в Грузии выросли до 14 000 человек в Южной Осетии и еще 9000 в Абхазии.

Израильские, чешские и украинские модернизации давали грузинской технике не только недавний капитальный ремонт, но и преимущества перед техникой, стоящей на вооружении Северо-Кавказского военного округа России. Соотношение сил изначально также было в пользу Грузии: почти четыре бригады, несколько батальонов легкой пехоты и силы Министерства внутренних дел вокруг Южной Осетии, вероятно, дислоцировали 16 000 военнослужащих. Проблема Грузии заключалась в плохом руководстве, планировании и неопытности. Кроме того, в их плане действий не учитывалась необходимость борьбы с российскими войсками Северо-Кавказского военного округа. Это предположение улетучилось через несколько часов после начала войны. К третьему дню российские силы в Грузии выросли до 14 000 человек в Южной Осетии и еще 9000 в Абхазии.

К концу войны Россия забрала изрядное количество грузинской техники в качестве трофеев, большая часть которой не использовалась на поле боя или была захвачена с грузинских военных баз. Ни одна из технологий, приобретенных Грузией, не была особенно неэффективной в бою, просто в конфликте высокой интенсивности, который длится всего неделю или две, вряд ли это будет иметь значение между одной из сильнейших сухопутных держав мира и маленькой страной. Российские войска быстро захватили и сокрушили передовые позиции, на которых было выставлено это снаряжение. Это также не оказало сдерживающего воздействия на Россию.

Российские войска быстро захватили и сокрушили передовые позиции, на которых было выставлено это снаряжение. Это также не оказало сдерживающего воздействия на Россию.

Эволюция бесконтактной войны

В Грузии российские наземные обстрелы атаковали противника в глубине, и они поражали гражданские районы, если считали их важными с военной точки зрения. Российские силы выпустили оперативно-тактические ракеты СС-21 «Точка-У» и СС-26 «Искандер» по неподвижным целям и потенциальным группировкам грузинских войск (возможно, от 15 до 20 СС-21 и две СС-26), хотя у них не было разведки в реальном времени. Три ракеты попали в портовый город Поти в Грузии. Один «Искандер» попал в городскую площадь Гори кассетной боеголовкой. Накануне грузинские силы использовали городскую площадь в качестве точки сбора, но с тех пор они ушли, когда прибыл удар «Искандер». В общем, российские ракеты не попали в цель, потому что у них не было действенной разведки. Несмотря на обещания выдать приемники спутниковой системы определения местоположения ГЛОНАСС, у российских войск не было спутниковых данных, и они были вынуждены полагаться на карты и устаревшее оборудование для наведения, которому несколько десятилетий.

Проблема российских войск заключалась в том, что они не могли видеть своего противника в режиме реального времени, а даже если бы и могли, то не было возможности своевременно передать эту информацию элементам, которые могли бы провести целеуказание и нанести удар по цели. Зрение было исторической слабостью советских вооруженных сил. Были доступны тактические ракеты, как и другие типы дистанционно управляемых боеприпасов, но создание системы, объединяющей датчики, средства связи и высокоточное оружие, — непростая задача, особенно на дальностях в сотни километров. В некотором смысле эта проблема до сих пор беспокоит российские военные. Здания могут не двигаться, но вражеские юниты двигаются. Не менее сложно дело обстоит и при попытке поразить цели в море.

Десять лет спустя российские вооруженные силы решили эту проблему двумя способами, но работа над ней еще не завершена. Сегодня для таких миссий доступен целый арсенал высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования с большей дальностью поражения, хотя у российских вооруженных сил все еще может не хватать имеющихся вооружений. Боевая авиация — это история успеха, но ВВС по-прежнему не хватает высокоточных боеприпасов в достаточном количестве. Вторая часть картины, разведка и целеуказание, также вышла за рамки примитивных подходов, принятых в Грузии. Тогда разведка, связь и управление явно отсутствовали по сравнению с сегодняшним днем. Умному оружию нужно рассказывать умным вещам, чтобы оно было полезным. Первое боевое применение СС-26 в 2008 году не было особо заметным. Сейчас по российским военным округам разрослись бригады «Искандер-М» с баллистическими и крылатыми ракетами и, конечно же, с ядерными вариантами. Однако более важным событием является не широкомасштабное развертывание средств высокоточного удара, а улучшенная способность России видеть, что они планируют поразить, в режиме реального времени на поле боя.

Боевая авиация — это история успеха, но ВВС по-прежнему не хватает высокоточных боеприпасов в достаточном количестве. Вторая часть картины, разведка и целеуказание, также вышла за рамки примитивных подходов, принятых в Грузии. Тогда разведка, связь и управление явно отсутствовали по сравнению с сегодняшним днем. Умному оружию нужно рассказывать умным вещам, чтобы оно было полезным. Первое боевое применение СС-26 в 2008 году не было особо заметным. Сейчас по российским военным округам разрослись бригады «Искандер-М» с баллистическими и крылатыми ракетами и, конечно же, с ядерными вариантами. Однако более важным событием является не широкомасштабное развертывание средств высокоточного удара, а улучшенная способность России видеть, что они планируют поразить, в режиме реального времени на поле боя.

Воздушный бой

4-я армия ВВС и ПВО России действовала довольно плохо, а различные виды войск вели совершенно разрозненные кампании. Плохая координация, отсутствие связи и отсутствие возможности наведения в реальном времени серьезно подорвали мощь российской авиации. Воздушный бой и бой ПВО были как два пьяных боксера. ВВС России были неэффективны в подавлении ПВО Грузии, а ПВО Грузии неэффективно в подавлении ВВС России. ВВС проводили воздушные налеты по всей глубине Грузии, но с плохой разведкой, а наземные силы не имели никакого отношения к их борьбе. Российская авиация не могла вести боевые действия ночью, и у нее было мало управляемых боеприпасов. Настоящей проблемой, однако, была коммуникация. Командующие сухопутными войсками имели при себе координаторов ВВС, но не имели связи с наносившей удары 4-й армией ПВО и ПВО. Есть даже история о том, что командующий 58-й армией в какой-то момент одолжил у журналиста спутниковый телефон, чтобы перезвонить в штаб. У российских вооруженных сил просто не было возможности разговаривать друг с другом.

Воздушный бой и бой ПВО были как два пьяных боксера. ВВС России были неэффективны в подавлении ПВО Грузии, а ПВО Грузии неэффективно в подавлении ВВС России. ВВС проводили воздушные налеты по всей глубине Грузии, но с плохой разведкой, а наземные силы не имели никакого отношения к их борьбе. Российская авиация не могла вести боевые действия ночью, и у нее было мало управляемых боеприпасов. Настоящей проблемой, однако, была коммуникация. Командующие сухопутными войсками имели при себе координаторов ВВС, но не имели связи с наносившей удары 4-й армией ПВО и ПВО. Есть даже история о том, что командующий 58-й армией в какой-то момент одолжил у журналиста спутниковый телефон, чтобы перезвонить в штаб. У российских вооруженных сил просто не было возможности разговаривать друг с другом.

Россия потеряла шесть самолетов в Грузии, но только два оказались потерями грузинских сил. Дружественные силы, вероятно, сбили три или четыре из шести самолетов, потерянных Россией в войне. Системы «Опознай свой-чужой» (IFF) не работали, управление воздушным пространством было беспорядочным, а наличие советских устаревших платформ с обеих сторон приводило к путанице на поле боя. Как вспоминал генерал Владимир Шаманов, «в Южной Осетии система госопознавания фактически не работала, и нашим частям было очень трудно определить, чью технику они видят — нашу или грузинскую». Российская противовоздушная оборона была намного эффективнее против собственной авиации, чем весь модернизированный комплект, закупленный Грузией.

Как вспоминал генерал Владимир Шаманов, «в Южной Осетии система госопознавания фактически не работала, и нашим частям было очень трудно определить, чью технику они видят — нашу или грузинскую». Российская противовоздушная оборона была намного эффективнее против собственной авиации, чем весь модернизированный комплект, закупленный Грузией.

Россия не предпринимала попыток подавить ПВО Грузии до нескольких дней войны. При этом российскую авиацию не остановила грузинская ПВО, и она атаковала все аэродромы и военные базы, которые только могла найти по всей стране. Например, 8 августа ВВС России трижды атаковали главную авиабазу Грузии далеко за линией фронта, и боевые вылеты прошли совершенно беспрепятственно. Несмотря на грузинские инвестиции в противовоздушную оборону, радиолокацию и управление боевым пространством, у российских ВВС в целом была свободная оперативная среда. Роторная авиация сыграла второстепенную, но относительно незначительную роль в этом конфликте.

В целом ВВС России обвиняли в потерях, которые на самом деле были нанесены российскими ПВО, в несогласованности действий, плохой связи и неработающих системах различения своих и чужих. Многое изменилось к 2015 году, когда российские ВКС вторглись в Сирию. Российские силы теперь имеют средства для связи и координации, что значительно снижает проблему дружественного огня, но планирование совместных воздушных и наземных операций остается следующим шагом в их эволюции. Воздушно-космические силы России до сих пор сломлены желанием вести собственную войну, независимо от того, что делают наземные части. Это также помогает объяснить, почему в 2017 году Генеральный штаб назначил командующего сухопутными войсками, ответственного за род войск воздушно-космических сил.

Многое изменилось к 2015 году, когда российские ВКС вторглись в Сирию. Российские силы теперь имеют средства для связи и координации, что значительно снижает проблему дружественного огня, но планирование совместных воздушных и наземных операций остается следующим шагом в их эволюции. Воздушно-космические силы России до сих пор сломлены желанием вести собственную войну, независимо от того, что делают наземные части. Это также помогает объяснить, почему в 2017 году Генеральный штаб назначил командующего сухопутными войсками, ответственного за род войск воздушно-космических сил.

Обычные боевые действия плюс

Сочетание российских марионеток в качестве компонента нерегулярных боевых действий, поддерживаемых российской обычной военной мощью в качестве молота, остается важным элементом. По сей день цикл эскалации, приведший к началу открытых боевых действий в Грузии, несколько туманен. Тем не менее роль спонсируемых или поддерживаемых марионеточными силами остается важной чертой других российских конфликтов, где в конечном итоге вступает в действие обычная военная мощь. Россия эффективно использует марионетки для взаимодействия с противниками, а затем выбрасывает на поле боя обычную военную мощь с решающим эффектом. Обычные российские силы являются определяющей силой, но не первой силой на поле боя. Прокси часто являются силой, которая формирует условия до столкновения. Конечно, Грузия, Украина и Сирия — это разные войны. В русской военной мысли нет модели или единого шаблона; если что, то совсем наоборот. Тем не менее, взаимодействие между нерегулярными силами, марионетками и обычной военной мощью остается важным.

Россия эффективно использует марионетки для взаимодействия с противниками, а затем выбрасывает на поле боя обычную военную мощь с решающим эффектом. Обычные российские силы являются определяющей силой, но не первой силой на поле боя. Прокси часто являются силой, которая формирует условия до столкновения. Конечно, Грузия, Украина и Сирия — это разные войны. В русской военной мысли нет модели или единого шаблона; если что, то совсем наоборот. Тем не менее, взаимодействие между нерегулярными силами, марионетками и обычной военной мощью остается важным.

В 2008 году югоосетинское ополчение замедлило наступление грузин на время, достаточное для того, чтобы российские войска вышли на поле боя, чтобы сменить их. Они сковывали грузинские силы, давая российским частям тактическое преимущество, ведь время было важным фактором для обеих сторон. Они также сыграли важную роль в эскалации насилия в преддверии открытых боевых действий, хотя неясно, в какой степени Россия действительно имела тактический контроль над принятием решений осетинами.

Различные военизированные или прокси-силы, имеющиеся в России или в близлежащих замороженных конфликтах, стали важным дополнением к российским операциям в последние годы. Батальон «Восток», опытное и окровавленное чеченское подразделение времен второй чеченской войны, был одним из формирований, которые впоследствии воевали в Грузии в 2008 году. Точно так же боевики со всего Северного Кавказа затем использовались в Украине в 2014 и 2015 годах. С тех пор боевики покинули Украину, подписав контракты с наемниками для ведения боевых действий в Сирии. С точки зрения личного состава, боевого опыта и степени организации марионеточные силы, доступные России, неуклонно росли. Это важное вспомогательное средство, которое можно использовать для решения самых разных задач: от простого удержания местности, как на украинском Донбассе, до скрытых прокси-операций против первоклассных вооруженных сил, таких как неудавшаяся атака российской наемной фирмы «Вагнер» на американские войска в Сирии.

Конфликт также стал первой попыткой Москвы перехватить битву за нарратив в информационной сфере, используя репортеров, пресс-секретарей и освещение в новостях, предназначенных для поддержки российской позиции. Это был совершенно иной подход, чем блокирование СМИ во время второй чеченской войны. Были ранние попытки киберопераций, организованных через квазигосударственные структуры (то есть поддерживаемые или контролируемые государством). Эти попытки были примитивными, но впоследствии Россия усовершенствовала, расширила и применила их в более поздних конфликтах с гораздо большим эффектом. Грузия была не успехом российских информационных операций, а ранним набегом на территорию.

Это был совершенно иной подход, чем блокирование СМИ во время второй чеченской войны. Были ранние попытки киберопераций, организованных через квазигосударственные структуры (то есть поддерживаемые или контролируемые государством). Эти попытки были примитивными, но впоследствии Россия усовершенствовала, расширила и применила их в более поздних конфликтах с гораздо большим эффектом. Грузия была не успехом российских информационных операций, а ранним набегом на территорию.

Последствия

Российская собственная оценка своих военных действий была довольно критической после войны, особенно ужасной работы военно-воздушных сил. Генштаб России признал необходимость коренного реформирования унаследованной от СССР мобилизационной армии, чтобы сделать ее пригодной для конфликтов на постсоветском пространстве. Примечательно, что в российском оборонном истеблишменте успешная война использовалась как катализатор военных реформ и модернизации. Российский Генштаб и гражданское руководство относились к себе критически, возможно, резко, особенно начальник Генштаба Николай Макаров. Тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков собирался реализовать противоречивый план реформ, предусматривавший масштабную консолидацию и преобразование вооруженных сил. Это потребовало бы глубоких сокращений офицерского состава, многочисленных отставок и ликвидации различных командований, а также множества радикальных мер.

Тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков собирался реализовать противоречивый план реформ, предусматривавший масштабную консолидацию и преобразование вооруженных сил. Это потребовало бы глубоких сокращений офицерского состава, многочисленных отставок и ликвидации различных командований, а также множества радикальных мер.

В октябре 2008 года Сердюков объявил о реформах «Нового взгляда», заявив, что на них «сильно повлияли» события в Грузии. Вместо того чтобы преувеличивать успех, российское руководство поощряло критику в СМИ, поскольку хотело заручиться поддержкой против внутренней оппозиции. Кажется несколько странным видеть, как военный истеблишмент публично бичует себя после успешной войны. Как прокомментировал Роджер Макдермотт еще в 2009 году, «небольшую разницу можно найти между критикой кампании в гражданских СМИ или в официальных источниках, что предполагает наличие организованных усилий правительства по «продаже» реформы военным и заручиться поддержкой среди население».

На самом деле, планы уничтожить советскую мобилизационную армию и заменить ее гораздо более компактной постоянной постоянной силой были заранее реализованы, но война послужила своевременным политическим оружием. Между видами, Генеральным штабом и старшим офицерством существовало жесткое сопротивление, которое было преодолено подчеркиванием недостатков России в этом конфликте как внутренней дубиной. Со временем некоторые взгляды традиционалистов также подтвердились, поскольку следующий министр обороны Сергей Шойгу отменил наименее популярные и наиболее проблематичные идеи реформ и возродил элементы первоначальной структуры вооруженных сил.

Аспекты реформ после войны оказались скорее эволюционными, чем революционными. Можно было бы легко отмахнуться от этой войны как от последней войны советских вооруженных сил, предполагая, что все изменилось с 2008 года, но этот конфликт по-прежнему содержит информацию для тех, кто интересуется сегодняшними российскими вооруженными силами. За десять лет, прошедших после войны, Россия фактически отказалась от советской армии массовой мобилизации, но работа над более современными силами, способными вести общевойсковую войну и работать совместно между родами войск, еще не завершена. Российские силы объединяют то, что они считают наиболее успешными элементами ведения войны на Западе, адаптированными к силе огневой мощи тяжелой армии и потребностям евразийской сухопутной державы. Они рассмотрели самые вопиющие аспекты плохой боевой эффективности, продемонстрированной в Грузии. Но акцент на простоте, а не на гибкости остается, и использование прокси-сил в качестве дополнения к регулярным силам только растет. Многое из этого было продемонстрировано в российско-грузинской войне 2008 года. Было бы глупо не заметить это.

За десять лет, прошедших после войны, Россия фактически отказалась от советской армии массовой мобилизации, но работа над более современными силами, способными вести общевойсковую войну и работать совместно между родами войск, еще не завершена. Российские силы объединяют то, что они считают наиболее успешными элементами ведения войны на Западе, адаптированными к силе огневой мощи тяжелой армии и потребностям евразийской сухопутной державы. Они рассмотрели самые вопиющие аспекты плохой боевой эффективности, продемонстрированной в Грузии. Но акцент на простоте, а не на гибкости остается, и использование прокси-сил в качестве дополнения к регулярным силам только растет. Многое из этого было продемонстрировано в российско-грузинской войне 2008 года. Было бы глупо не заметить это.

Майкл Кофман – старший научный сотрудник корпорации CNA и научный сотрудник Института Кеннана Центра Уилсона. Ранее он работал менеджером программ в Национальном университете обороны. Мнения, выраженные здесь, являются его собственными.

Комментарий

Абхазия: свобода в мире 2018 Страновой отчет

заголовок1 Обзор

Абхазия, сепаратистский регион Грузии, сохраняет де-факто независимость после окончания гражданского конфликта в 1993. Правительство финансово зависит от России, которая сохраняет военное присутствие в Абхазии и является одним из немногих государств, признающих независимость Абхазии. Политическая система характеризуется значительной оппозицией и активностью гражданского общества. Текущие проблемы включают несовершенную систему уголовного правосудия, дискриминацию этнических грузин и отсутствие экономических возможностей.

КЛ Гражданские свободы

Д Свобода слова и убеждений

Д1 1,00-4,00 балла 0-4 балла

| Существуют ли свободные и независимые СМИ? | 2.002 4.004 |

Вещательные СМИ в значительной степени контролируются правительством, которому принадлежит Абхазская государственная телерадиокомпания (АГТРК).

Крупнейшие российские телеканалы вещают на Абхазию, а жители Гальского района имеют доступ к 20 грузинским каналам. Многим местным изданиям сложно конкурировать с российскими СМИ.

Д2 1,00–4,00 балла 0–4 балла

| Свободны ли люди исповедовать и выражать свою религиозную веру или неверие публично и в частном порядке? | 2.002 4.004 |

Православие является доминирующей религией в Абхазии, но Грузинская Православная Церковь сталкивается с дискриминацией и ограничениями. Большинство практикующих придерживаются одной из ветвей Абхазской православной церкви.

Большинство практикующих придерживаются одной из ветвей Абхазской православной церкви.

Мусульманам разрешено свободно практиковать, но некоторые лидеры общин в прошлом подвергались нападениям. Свидетели Иеговы запрещены указом 1995 года.

Д3 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Существует ли академическая свобода и свободна ли система образования от экстенсивной политической идеологической обработки? | 1.001 4.004 |

Русско- и армяноязычные школы в основном работают без помех. Однако с 2015 года в гальских школах с грузинским языком обучения проводится реорганизация с целью их русификации.

Столичные вузы в последнее время стали более снисходительно относиться к приему в студенты гальских грузин без абхазских паспортов. Тем не менее бюрократические сложности при получении диплома все же возникают.

Д4 1,00-4,00 балла 0-4 балла

| Могут ли люди свободно выражать свои личные взгляды на политические или другие деликатные темы, не опасаясь слежки или возмездия? | 3. 003

4.004 003

4.004 |

Социальные сети стали оживленным пространством для обсуждения политических и других тем. Однако ряд табу побуждает к самоцензуре, особенно в отношении грузин в Абхазии и отношений с Тбилиси.

Е Ассоциативные и организационные права

Е1 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Есть ли свобода собраний? | 3.003 4.004 |

Свобода собраний в значительной степени соблюдается, а оппозиция и группы гражданского общества проводят регулярные акции протеста. В 2017 году акции протеста, связанные с парламентскими выборами, прошли без происшествий. В деликатном деле, касающемся прав человека в России, в сентябре около 300 демонстрантов вышли на демонстрацию, требуя от Москвы соблюдения прав этнического черкесского активиста Руслана Гвашева. Однако ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией происходили и в прошлом.

Е2 1,00-4,00 балла 0-4 балла

| Есть ли свобода для неправительственных организаций, особенно тех, которые занимаются правозащитной деятельностью и деятельностью, связанной с управлением? | 2. 002

4.004 002

4.004 |

Гражданское общество, особенно группы, представляющие ветеранов Абхазии, оказывает влияние на политику правительства. Зарегистрировано несколько сотен неправительственных организаций (НПО), хотя лишь немногие из них действуют. Многие группы изо всех сил пытаются обеспечить стабильное финансирование, отчасти потому, что партнерство с иностранными или международными НПО осложняется территориальным статусом Абхазии. НПО, получающие финансирование от правительств или организаций, не признающих Абхазию, подвергаются критике со стороны журналистов и властей.

Е3 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Есть ли свобода для профсоюзов и подобных профессиональных или трудовых организаций? | 1.001 4.004 |

Профсоюзы существуют, но профсоюзы и профсоюзные активисты борются за эффективную защиту прав рабочих.

Ф Верховенство закона

Ф1 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Существует ли независимая судебная система? | 1. 001

4.004 001

4.004 |

Непотизм и коррупция, часто основанные на клановых и этнических связях, по сообщениям, оказывают значительное влияние на судебную систему Абхазии. Исполнение судебных решений остается непоследовательным.

Ф2 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Преобладает ли надлежащая правовая процедура в гражданских и уголовных делах? | 1.001 4.004 |

Система уголовного правосудия подрывается ограниченным доступом обвиняемых к квалифицированным адвокатам, нарушениями надлежащей правовой процедуры и длительными досудебными задержаниями.

В 2016 году абхазский пограничник Рашид Канджи-Оглы убил грузинского внутренне перемещенного лица Гигу Отхозория. Грузинский суд заочно приговорил Канджи-Оглы к убийству. Однако в июне 2017 года сухумский суд отклонил представленные Тбилиси доказательства и снял все обвинения с Канджи-Оглы.

F3 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Есть ли защита от незаконного применения физической силы и свобода от войны и мятежей? | 1. 001

4.004 001

4.004 |

В 2017 году в Абхазии произошли отдельные акты криминального и политического насилия, и многие наблюдатели сходятся во мнении, что преступность растет. В декабре был убит бизнесмен Павел Ардзинба; Ардзинба был замешан в одном из нескольких покушений на Александра Анкваба. В течение года в результате нападений погибли по меньшей мере трое российских туристов и еще несколько получили ранения. Удобств в тюрьмах недостаточно.

Ф4 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Гарантируют ли законы, политика и практика равное отношение к различным слоям населения? | 1.001 4.004 |

Этнические грузины, проживающие в Гальском районе, продолжают сталкиваться с дискриминацией. В апреле Сухуми начал выдавать вид на жительство гальским грузинам на пятилетний срок с возможностью продления. Владельцы разрешений могут сохранить гражданство Грузии, проживать в Гали и пересекать границу с Грузией. Однако в июле сепаратистские власти заявили, что предоставят абхазское гражданство любому грузину, желающему «заново открыть для себя свое абхазское этническое наследие».

ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры) не пользуются полной правовой защитой.

грамм Личная автономия и индивидуальные права

Г1 1,00-4,00 балла 0-4 балла

| Пользуются ли люди свободой передвижения, включая возможность менять место жительства, работу или образование? | 1.001 4.004 |

Путешествия и выбор места жительства ограничены продолжающимся сепаратистским спором. Разрешения на поездки по-прежнему дороги и обременительны для получения. Около 90 процентов жителей Абхазии имеют российские паспорта, поскольку абхазские проездные документы не признаются на международном уровне.

В марте 2017 года сепаратистские власти закрыли два пешеходных перехода через реку Ингури на территорию, контролируемую правительством Грузии, оставив только два таких пункта пропуска. Это создало бремя для жителей приграничных сел.

Это создало бремя для жителей приграничных сел.

Г2 1,00–4,00 балла 0–4 балла

| Могут ли физические лица осуществлять право на владение собственностью и создание частного бизнеса без неоправданного вмешательства со стороны государственных или негосударственных субъектов? | 1.001 4.004 |

Рост преступной активности в Абхазии вызвал беспокойство у владельцев малого и среднего бизнеса. Иностранцам, в том числе россиянам, запрещено покупать недвижимость в Абхазии. Сохраняется неопределенность в отношении прав собственности этнических грузин в Гали, вид на жительство которых не позволяет им официально владеть или наследовать собственность. Правовой статус собственности тех, кто был изгнан из Абхазии в 1990-е годы, остается сложным, поскольку внутренне перемещенные лица не могут вернуться, чтобы потребовать ее.

Г3 1,00-4,00 балла0-4 балла

| Пользуются ли люди личными социальными свободами, включая выбор брачного партнера и размера семьи, защиту от домашнего насилия и контроль над внешним видом? | 2. |