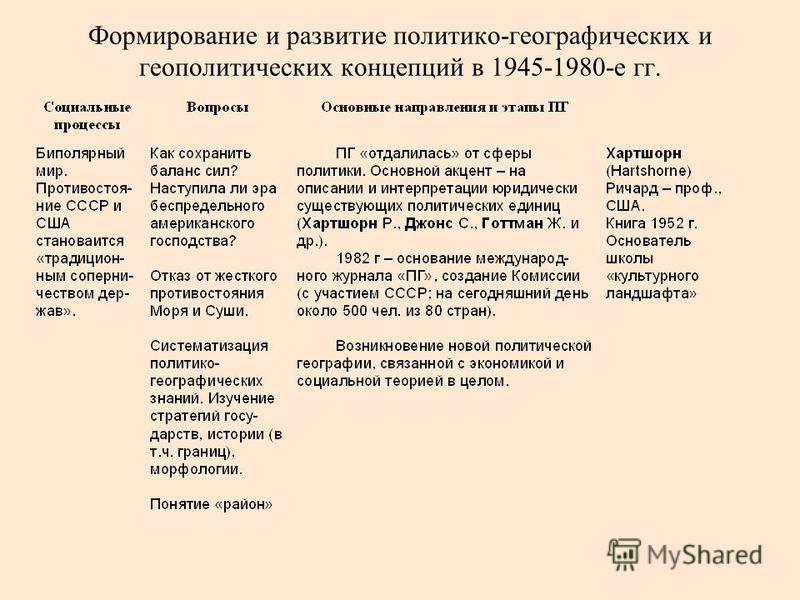

Доцент факультета ГГиТ ВГУ принял участие в конференции «Политическая география и геополитика в России: исторический опыт и современность»

8–9 апреля доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ Игорь Комов принял участие в Международной научной конференции «Политическая география и геополитика в России: исторический опыт и современность», посвящённой 150-летию со дня рождения В.П. Семёнова-Тян-Шанского (1870–1942) – выдающегося российского географа, профессора Ленинградского государственного университета, одного из основоположников российской политической географии и её Санкт-Петербургской научно-образовательной школы. Научное мероприятие проходило в Санкт-Петербургском государственном университете, в Институте наук о Земле.

Игорь Комов выступил с докладом «Арктическое геопространство как сфера стратегических интересов России». В работе конференции приняли участие с пленарными и секционными докладами (в том числе – дистанционно) как представители Санкт-Петербургской университетской школы, так и ведущие российские учёные в области общественной географии, политической географии и геополитики, смежных областей знания и политической практики из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Калининграда, Смоленска, Ростова-на-Дону, Симферополя и других городов, а также учёные из КНР, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Турции, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана.

Также в рамках конференции провели круглый стол «Политическая география и геополитика как образовательные дисциплины» и мастер-класс «Особенности пространственного анализа общественно-политических процессов», вызвавшие огромный интерес со стороны участников. Материалы конференции опубликуют в сборнике статей и докладов (РИНЦ). После прохождения конкурсного отбора авторам статей предложат публикацию в материалах конференции в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Основная цель конференции – презентация и обсуждение достижений российской политической географии и геополитики и старейшей в России Санкт-Петербургской университетской научно-образовательной школы политической географии и геополитики, а также представление результатов исследований отечественных и зарубежных центров политической географии и геополитики.

Пресс-служба ВГУ

Политическая наука (политология) — 2008

Аннотированный библиографический указатель

Окончаниеработы: 2008

От составителя

Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) — 2007» подготовлен для размещения в электронной библиотеке. Его цель — информация о новых книгах по политической науке, поступивших в Российскую государственную библиотеку за период с января по декабрь 2008 г. Включены монографии, сборники статей, антологии, учебники и учебные пособия, тиражи которых, как правило, не менее 500 экземпляров. Материал систематизирован на основе средних таблиц библиотечно-библиографической классификации (ББК). Внутри рубрик книги расположены в алфавитном ряду. Каждое издание представлено аннотацией. Применена система номерных отсылок. Дан алфавитный указатель авторов и заглавий.

Указатель может быть использован научными работниками, преподавателями высшей школы, аспирантами и студентами, специалистами аналитических служб и реальными политиками, а также теми, кто интересуется историей и теорией политической мысли.

Предложения и замечания направляйте на адрес: [email protected]

Содержание

Философия и общая теория политики

1. Баталов, Э. Я Человек, мир, политика / Э. Я Баталов. — М. : Науч.-образоват. форум по междунар. отношениям, 2008. — 336 с.

Автор книги полагает, что современной политической науке, концентрирующей внимание на институтах, еще предстоит совершить поворот к Человеку как реальному одушевленному существу, центру социально-политического космоса, — повороту, ставшему величайшим достижением европейской философии Нового времени.

Настоящий сборник представляет собой републикацию работ Э. Я. Баталова, изданных в разное время на страницах журналов «Вопросы философии», «Полис», «Свободная мысль», «Международные процессы», «Pro et contra» и др. Э. Баталов относит себя именно к тем исследователям мира политики, кто пытается разглядеть в нем прежде всего превращенный человеческий мир, проблемы Homo politicus и политического мира как среды его деятельности.

Книга содержит избранную библиографию трудов Э. Я. Баталова (всего 86 названий).

2. Бек, У. Космополитическое мировоззрение / Ульрих Бек ; вступ. ст. В. Л. Иноземцева. — М. : Центр исследований постиндустр. о-ва, 2008. — 336 с.

Новая книга (изд. в 2008) известного европейского философа и социолога, профессора Мюнхенского университета и Лондонской школы экономики У. Бека — продолжение его исследований о глобализации, «обществе риска» и «рефлексивной модернизации». Она посвящена проблемам становления теоретического космополитизма — мировоззрения, согласно которому все люди, независимо от национальной, этнической и религиозной идентичности, принадлежат единому человеческому сообществу, только еще обретающему политическую определенность. Автор утверждает преходящий характер национального государства и порождаемых им условностей. В этой связи У. Бек размышляет о вызовах и угрозах, с которыми сталкивается человечество в ХХI столетии, предлагает свои оценки исторической роли международных и наднациональных политических организаций.

3. Богданов, А. Н. Эволюционные формы христианской государственности : монография / А. Н. Богданов, В. Б. Рожковский. — Ростов н/Д : РЮИ МВД России, 2007. — 134 с.

Дан теоретико-методологический анализ христианской государственности как политико-правового феномена. Рассматриваются модели взаимосвязи христианства и государства, эволюция теократических принципов организации верховной власти, современные и перспективные формы христианского государства. Значительное внимание уделено исследованию становления и формирования государственно-религиозных отношений в России, православной государственности как одному из вариантов правовой трансформации в современной России.

4. Булин, Д. Н. Большие выборы : хроника полит. мысли России : 2006 — 2008 / Дмитрий Булин. — СПб. : Алетейя, 2008. — 168 с. — (Левиафан).

— СПб. : Алетейя, 2008. — 168 с. — (Левиафан).

Период с осени 2006—го по март 2008 года в России показан в зеркале российской политической мысли этого времени. Молодой журналист Д. Булин, автор постоянной рубрики журнала «Политический класс», на основе многочисленных аналитических статей, интервью и комментариев, принадлежащих российских политологам и политикам, предлагает хронологию политической мысли периода Больших выборов 2007 — 2008 годов: зарождение и развитие слухов, масштабных интеллектуальных провокаций; битва различных идеологических концепций, развернувшаяся в СМИ; наблюдение за пиар-кампаниями и др.

5. Бурковская, В. А. Политология : учеб.-метод. пособие / В. А. Бурковская, А. В. Оришев. — Елец : Елец. фил. Рос. нового ун-та, 2008. — 227 с.

Учебно-методическое пособие составлено по дисциплине «Политология» в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего и профессионального образования по специальности «Юриспруденция».

6. Валовая, М. Д. Политика : [учебник] / М. Д. Валовая. — М. : Магистр, 2008. — 336 с. Первое специализированное издание для бакалавров по курсу политологии, созданное по зарубежным стандартам преподавания политологии, исходя из подписанных Россией Болонских соглашений.

7. Гаджиев, К. С. Политология : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / К. С. Гаджиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Унив. кн. : Логос, 2008. — 432 с. : ил.

Излагается курс политологии, подготовленный прежде всего для студентов вузов, обучающихся по специальности «Политология». Во второе издание дополнительно включены главы, освещающие систему государственного управления, территориально-политическую организацию государства, перспективы национального государства в условиях глобализации.

8. Глущенко, В. В. Политология : системно-упр. подход / В. В. Глущенко. — М. : ИП Глущенко В. В., 2008. — 160 с.

Работа посвящена исследованию политической системы с точки зрения повышения эффективности ее императивного воздействия на устойчивое развитие России в условиях глобализации. Основное внимание автора сосредоточено на рассмотрении теоретических основ системно-управленческого подхода в политике и политологии.

Основное внимание автора сосредоточено на рассмотрении теоретических основ системно-управленческого подхода в политике и политологии.

9. Гончаров, Л. А. Современная межпартийная конкуренция в политической практике России и Германии / Л. А. Гончаров. — Воронеж : Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2008. — 138 с.

Рассматривая межпартийную конкуренцию в качестве института демократической политической системы, автор предлагает сравнительный анализ современных особенностей его функционирования в политических системах России и Германии, в том числе пытается ответить на вопрос, чем в итоге оказались обусловлены совершенно различные пути двух государств и каким образом в ФРГ в краткий период возникла политическая система, ориентированная на демократию и фактически не допускающая возврата к прошлому, а в России демократический процесс затормозился.

10. Исаев, Б. А. Теория партий и партийных систем : учеб. пособие для студентов вузов / Б. А. Исаев. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 367 с.

— М. : Аспект Пресс, 2008. — 367 с.

Учебное пособие содержит изложение истории, современного состояния и методологии теории партии, основных проблем теории партий. Значительное внимание уделено теоретическим проблемам партиомы (партийной системы), в том числе месту и функции партиомы в обществе, структуре партийных систем, классификации и типологизации партийных систем, функционированию партиом, их характеристике и вычислению.

Пособие написано в соответствии с программой курса «Партии и партийные системы» по специальности «Политология».

11. Козырев, Г. И. Политология : учеб. пособие / Г. И. Козырев. — М. : ИД «ФОРУМ», 2009. — 368 с. — (Высшее образование).

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным стандартом по дисциплине «Политология».

12. Мунтян, М. А. Политология : курс лекций для студентов вузов / М. А. Мунтян. — М. : МАКС Пресс, 2008. — 576 с.

Излагается основная проблематика теории политики, некоторые темы сравнительной и прикладной политологии, а также содержание технологий, используемых при проведении выборов, организации информационных кампаний, решении задач в конкретном политическом процессе.

К каждой из двадцати трех лекций предлагаются вопросы для самоконтроля, списки основной и дополнительной литературы.

13. Политика / В. Л. Махнач. Основные понятия : справочник, словарь / С. О. Елишев. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 288 с.

Издание представляет собой понятийный справочник, в основе которого — курс лекций В. Л. Махнача «Историко-культурное введение в политологию» и, как дополнение к курсу, «Словарь политических терминов», составленный С. Елишевым. Книга содержит подробное объяснение, сравнительный анализ и исторические доказательства сути терминов, на которых строятся теоретические основы политики и культурологии, таких, как: культура и цивилизация, химера и антисистема, общество и государство, монархия и тирания, аристократия и олигархия, демократия и охлократия, нация и национализм.

Включены также: список использованной литературы, источники в Интернете, рекомендуемая литература.

14. Образы государств, наций и лидеров / под ред. Е. Б. Шестопал. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 288 с.

Е. Б. Шестопал. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 288 с.

В монографии представлены материалы международной научной конференции «Образы государств, наций и лидеров», прошедшей в 2007 году на кафедре политической психологии философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и в Ярославском государственном университете. Часть материалов публикуется на русском, а часть — на английском языках.

15. Орлов, И. Б. Политическая культура России ХХ века : учеб. пособие для студентов вузов / И. Б. Орлов. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 223 с.

Учебное пособие, сочетающее исторические и политологические аспекты рассмотрения политической культуры, представляет собой первый систематизированный опыт ее изучения в имперский, советский и постсоветский периоды отечественной истории. Автор подчеркивает, что предлагаемый подход к анализу политической культуры россиян находится в русле заложенного Ричардом Уортманом историко-антропологического направления, которому Жак Ле Гофф дал название «политическая антропология». Поэтому, например, в пособии исследуются такие вопросы, как массовые представления о власти и правителях, политическая ритуалистика, символические основы легитимности властных институтов. Особое место уделено проблеме сочетания преемственности и изменчивости российской политической культуры в различные периоды истории, вычленению наиболее устойчивых параметров, характеризующих длительно существующие политико-культурные модели.

Поэтому, например, в пособии исследуются такие вопросы, как массовые представления о власти и правителях, политическая ритуалистика, символические основы легитимности властных институтов. Особое место уделено проблеме сочетания преемственности и изменчивости российской политической культуры в различные периоды истории, вычленению наиболее устойчивых параметров, характеризующих длительно существующие политико-культурные модели.

Основные проблемные блоки и тематика пособия прошли апробацию в рамках учебного курса «Политическая культура России ХХ века», который читается на факультете прикладной политологии ГУ — ВШЭ.

16. Политическая наука : лок. политика, мест. самоупр. : рос. и зарубеж. опыт : сб. науч. тр. Вып. 3 / ред.-сост. вып. : Л. Н. Верченов [и др.]. — М. : ИНИОН РАН, 2008. — 254 с.

В сборнике собраны материалы, в которых исследуются разные аспекты локальных политических процессов, в том числе: эволюция политики Центра в отношении местного самоуправления и проблемы, с которыми муниципалитеты сталкиваются на практике под углом зрения концептов «местная автономия» и «местная демократия»; перспективы локальной политики в сфере реформы местного самоуправления.

Внимание авторов текстов сосредоточено на анализе как традиционных, так и новых сегментов предметного поля локальной политики. Речь идет о «теории городских политических режимов», о локальных политических элитах, о месте и роли бизнеса в локальной политике, о конструировании и продвижении локальных идентичностей.

Значительное место в сборнике отведено презентации и осмыслению зарубежного опыта изучения локальной политики и местного самоуправления.

В Приложении публикуется статья о Тезаурусе по политологии и Отчет о конференции Международной ассоциации политической науки (30 апреля — 2 мая 2008 г.).

17. Политическая психология, культура и коммуникация / редкол. : Е. Б. Шестопал (отв. ред.) [и др.]. — М. : Рос. ассоц. полит. науки (РАПН) : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. — 320 с. — (Современная российская политическая наука).

Сборник посвящен проблематике, разрабатываемой тремя научно-исследовательскими комитетами Российской ассоциации политической науки по политической психологии, политической культуре и политическим коммуникациям. В исследованиях первой части сборника («Политическая психология») акцент сделан на рассмотрении различных моделей политической социализации граждан в период трансформации общества, в том числе на особенностях формирования национально-государственной и социально-политической идентичности россиян, вопросах политической ресоциализации, поколенческой специфике политической социализации граждан в постсоветской России.

В исследованиях первой части сборника («Политическая психология») акцент сделан на рассмотрении различных моделей политической социализации граждан в период трансформации общества, в том числе на особенностях формирования национально-государственной и социально-политической идентичности россиян, вопросах политической ресоциализации, поколенческой специфике политической социализации граждан в постсоветской России.

Во второй части книги («Политическая культура») раскрываются тенденции изменений культуры политического участия в современном российском обществе, проблемы политического управления, модели и уровни политического поведения, определяемые политической культурой транзитарных политических сообществ.

Материалы третьей части («Политическая коммуникация») дают представление о проблемах аксиологии политического брендинга современной России, о коммуникационных аспектах политического позиционирования институтов власти и общества и имеющемуся по этому поводу дискурсу в современной отечественной политической науке.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур и является частью проекта «Политическая наука в России: проблемы становления и механизм развития».

18. Политическая теория в ХХ веке : сб. ст. / под ред. А. Павлова. — М. : Территория будущего, 2008. — 416 с. — (Университетская библиотека Александра Погорельского).

В антологии собраны статьи известных политических теоретиков, каждый из которых представляет то или иное направление в теории политики: статьи сциентистов, нормативистов, бихевиоральной школы политических исследований, приверженцев аналитической теории и др.

19. Политология : учебник / Е. В. Власенкова [и др.] ; под науч. ред. : П. Л. Карабущенко, Р. Х. Усманова. — Астрахань : Издат. дом «Астрах. ун-т», 2007. — 516 с.

В основу учебника положены лекции по общей политологии сотрудников кафедр политологии Астраханского государственного университета и Кубанского государственного университета.

20. Политология : учеб.-метод. модуль / Е. В. Барышева [и. др.] ; отв. ред. : Н. А. Борисов, В. Д. Зимина ; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-арх. ин-т. — М. : Каллиграф, 2007. — 304 с. — («Я иду на занятия…»).

Представленная в данном пособии модульная организация учебно-методического процесса по курсу «Политология» подготовлена для преподавателей вузов, средних и средних специальных учебных заведений, студентов и аспирантов неполитологических специальностей. В рамках единого информационно-теоретического пространства модуля каждая тема автономна и раскрывается в форме методически устоявшихся проблемно-образовательных стадий (проблемная лекция, планы семинарских занятий, списки литературы для проведения коллоквиума, списки тем для рефератов).

21. Пономарев, Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учеб. пособие / Н. Ф. Пономарев. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 128 с.

Данное учебное пособие соответствует программе направления «Политология» (52 09 00) и раскрывает коммуникативные аспекты политического менеджмента (специальность «Политические институты и процессы»).

22. Публичное пространство, гражданское общество и власть : опыт развития и взаимодействия / редкол. : А. Ю. Сунгуров (отв. ред.) [и др.]. — М. : Рос. ассоц. полит.. науки (РАПН) : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. — 422 с. — (Современная российская политическая наука).

Материалы сборника представляют различные аспекты темы взаимодействия российского общества с российской властью: гражданское общество, публичная политика, права человека и правозащитные институты, эволюция публичной сферы в России. В него вошли статьи участников 4-го Российского конгресса политологов, состоявшегося 20 — 22 октября 2006 г. в Москве.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур и является частью проекта «Политическая наука в России: проблемы становления и механизм развития».

23. Российская политическая наука : в 5 т. Т. 2 : 1920 — 1950-е годы / под общ. ред. А. И. Соловьева ; отв. ред. и авт. вступ. ст. : О. В. Гаман-Голутвина, А. Г. Сытин. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. — 640 с.

В. Гаман-Голутвина, А. Г. Сытин. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. — 640 с.

Во второй том Антологии включены подборки текстов отечественных политических мыслителей, написанных в период 1920 — 1950-х гг. Представлены труды как советских политических деятелей (таких, как В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий и др.), так и известных русских мыслителей послеоктябрьской эмиграции — Н. Н. Алексеева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, И. А., Л. П. Карсавина, Ф. А. Степуна, И. Л. Солоневича и др.

Публикуется также занимающая особое место в отечественной политической мысли ХХ в. работа П. А. Флоренского «Предполагаемое государственное устройство в будущем».

24. Российская политическая наука : в 5 т. Т. 4 : 1985 — 1995 / отв. ред. и сост. : О. Ю. Бойцова, Е. Б. Шестопал ; авт. вступ. ст. Е. Б. Шестопал. — М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. — 687 с.

Четвертый том Антологии знакомит с публикациями периода перестройки, отразившими принципиально новые подходы к исследованию политики, дискуссии о прошлом и будущем нашей страны, о роли политиков и задачах политологов

Вошли подборки текстов А. Г. Авторханова, Д. М. Волкогонова, А. С. Панарина, А. С. Ципко, А. Н. Яковлева и др.

Г. Авторханова, Д. М. Волкогонова, А. С. Панарина, А. С. Ципко, А. Н. Яковлева и др.

25. Сурков, В. Ю. Тексты 97 — 07 / Владислав Сурков. — М. : Европа, 2008. — 192 с.

Сборник статей и выступлений Помощника Президента РФ В. Суркова является прежде всего сборником политических текстов. В. Сурков, политик и теоретик демократии, настаивает, что сама политика есть текст. Он, взламывая традицию создания политических текстов анонимными коллективами спичрайтеров, выступает перед читателем как автор собственных текстов и идей.

26. Теория партий и партийных систем : хрестоматия / сост. Б. А. Исаев. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 400 с.

В хрестоматию вошли оригинальные тексты исследователей, представляющих национальные школы партологии (британскую, американскую, французскую, немецкую, итальянскую, российскую и др.). Первую часть составили работы основоположников партологии сер. ХIХ — начала ХХ в., в период зарождения современного типа политической партии, таких, как Дж. Брайс, А. Лоуэлл, М. Я. Острогорский, Т. Ромер, Ф. Ромер, М. Вебер. Вторая часть книги содержит тексты современных партологов, а также эмпирические исследования функционирования партий в условиях той или иной политической системы в различных регионах планеты. В материалах третьей части хрестоматии представлены зарубежные и отечественные теоретические и прикладные исследования партийных систем.

Брайс, А. Лоуэлл, М. Я. Острогорский, Т. Ромер, Ф. Ромер, М. Вебер. Вторая часть книги содержит тексты современных партологов, а также эмпирические исследования функционирования партий в условиях той или иной политической системы в различных регионах планеты. В материалах третьей части хрестоматии представлены зарубежные и отечественные теоретические и прикладные исследования партийных систем.

27. Тян, В. В. Субстанциональная эволюция власти в условиях модернизации общества : традиционализм и рационализм в соц.-полит. практике капитал. России : монография / В. В. Тян. — М. : Экслибрис-Пресс, 2007. — 280 с.

Рассматривается проблема эволюции власти в российской политической истории, начиная с анализа парадигмальной трансформации самодержавного режима России в период кризиса традиционализма в 50-е гг. ХIХ в. до институциональной трансформации абсолютизма в условиях ломки традиционных устоев в 1906 — 1917 гг.

Предлагается список литературы и источников (всего 329 названий).

28. Фукуяма, Ф. Великий разрыв / Фрэнсис Фукуяма ; пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. — М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. — 474, [6] с. — (Philosophy).

В первой части («Великий Разрыв») своей новой книги известный американский политолог Фукуяма исследует Великий Разрыв, который, как он полагает, совершался с 60-х по 90-е годы ХХ в. в социальных ценностях, преобладавших в индустриальном обществе. Он пытается ответить на вопрос, в какой степени Великий Разрыв находился под контролем общества и в какой степени он был побочным продуктом масштабных проявлений экономического и технологического прогресса.

Вторую часть книги («О генеалогии морали») автор посвящает рассмотрению более общего вопроса о том, откуда проистекает социальный порядок и как он развивается при меняющихся условиях. В третьей части исследования («Великая Реконструкция») речь идет об источниках социального порядка, поиск которых позволяет Фукуяме сделать вывод о том, что в обществе происходят два параллельно развивающихся процесса: в политической и экономической сфере история является прогрессивной и линейной, а в социальной и моральной сфере — цикличной, когда социальный капитал убывает и возрастает на протяжении жизни многочисленных поколений.

29. Хабермас, Ю. Расколотый Запад / Ю. Хабермас ; пер. с нем. : О. Величко и Е. Петренко. — М. : Весь Мир, 2008. –192 с.

В сборнике статей и интервью выдающегося современного европейского мыслителя Ю. Хабермаса — размышления о кризисе, поразившем Запад после событий 11 сентября 2001 года, о том, что недальновидная политика президента США Дж. Буша расколола Запад и вошла в противоречие «с принципами и основополагающими убеждениями западной культуры». Пытаясь давно и небезуспешно применять выводы из своей «теории коммуникативного действия» к области международного права, Ю. Хабермас увидел источник разногласий между англосаксонскими и континентальными странами в том, что первые «руководствуются принципами «реалистической школы» международных отношений, вторые принимают решения в нормативном контексте». Это, по Хабермасу, и есть точка расхождения, которая заставляет видеть в Америке Дж. Буша (и в путинской России, и в современном Китае) каких-то разбушевавшихся монстров.

30. Чижов, Д. В. Российские политические партии : между гражданским обществом и государством / Д. В. Чижов. — М. : РОССПЭН, 2008. — 224 с. — (Россия. В поисках себя…).

Предмет исследования – становление и характер российских политических партий как посредника между обществом и государством, как двуединой структуры — института гражданского общества и политической системы, выявление механизмов, через которые происходит реальное функционирование политических партий. Автор стремится дать развернутую оценку того, насколько современные российские политические партии выполняют основную свою задачу — быть транслятором интересов, требований и запросов от гражданского общества государству и преобразовывать их через политические институты и процедуры в форму политических решений.

31. Чуланов, Ю. Г. Политология : учебник / Ю. Г. Чуланов. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб. : Бизнес-пресса, 2008. — 464 с.

На основе обобщения широкого круга зарубежных и отечественных политических исследований автор раскрывает основные темы курса политологии, различные подходы к пониманию того или иного политического феномена. Учебник снабжен словарем терминов и списком литературы.

Учебник снабжен словарем терминов и списком литературы.

Сравнительная политология

32. Желтов, В. В. Сравнительная политология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030200 и специальности 030201 ВПО «Политология» / В. В. Желтов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО Кемер. гос. ун-т. — М. : Академ. проект : Мир, 2008. — 648 с. : табл. — (Gaudeamus).

Смежные политологические дисциплины (политическая глобалистика, политическая регионалистика, этнополитология, геополитика, политическая социология, политическая психология и др.)

33. Абдулкаримов, Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России : этносоциология модернизации совр. России / Абдулкаримов Гаджи. — М. : Весь Мир, 2008. — 336 с.

В монографии представлены результаты исследования процессов этносоциокультурной интеграции/дезинтеграции социального пространства современной России. С позиций междисциплинарного подхода и на основе известных классических и современных исследований, посвященных проблемам «модернизационной парадигмы» и истории переходных периодов в традиционных и современных обществах, автор выстраивает оригинальную теоретическую модель управления этносоциокультурной интеграцией современного российского общества в условиях его системной трансформации.

С позиций междисциплинарного подхода и на основе известных классических и современных исследований, посвященных проблемам «модернизационной парадигмы» и истории переходных периодов в традиционных и современных обществах, автор выстраивает оригинальную теоретическую модель управления этносоциокультурной интеграцией современного российского общества в условиях его системной трансформации.

34. Бауман, З. Текучая современность / З. Бауман ; пер. с англ. под. ред. Ю. В. Асочакова. — СПб. : Питер, 2008. — 238 с.

Данная книга Зигмунта Баумана, одного из ведущих современных политических социологов, вышла в свет в 2000 г. В ней Бауман подводит итог анализа, проведенного в двух предыдущих своих книгах, — «Глобализация : последствия для людей» и «В поисках политики».

Используя метафору «текучая современность» для описания современных условий существования людей, автор фиксирует переход от мира плотного, структурированного, обремененного целой сетью социальных обязательств, — к миру пластичному, текучему, свободному от границ. Это новое, текучее состояние непосредственных обстоятельств реализации жизненных принципов, отдаленность и недостижимость системной структуры, по мнению Баумана, радикально изменяет условия человеческой жизни и требует пересмотра старых понятий, вокруг которых сосредоточены традиционные описания условий существования людей. Эта книга и посвящена данному вопросу. В ней рассматриваются пять основных понятий, исследование которых позволяет З. Бауману проследить наступление и продвижение «текучей современности», а именно: эмансипация, индивидуальность, время/пространство, работа и сообщество.

Это новое, текучее состояние непосредственных обстоятельств реализации жизненных принципов, отдаленность и недостижимость системной структуры, по мнению Баумана, радикально изменяет условия человеческой жизни и требует пересмотра старых понятий, вокруг которых сосредоточены традиционные описания условий существования людей. Эта книга и посвящена данному вопросу. В ней рассматриваются пять основных понятий, исследование которых позволяет З. Бауману проследить наступление и продвижение «текучей современности», а именно: эмансипация, индивидуальность, время/пространство, работа и сообщество.

35. Будаев, Э. В. Зарубежная политическая лингвистика : учеб. пособие / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. — М. : Флинта : Наука, 2008. — 352 с.

В первом разделе учебного пособия — «Становление политической лингвистики и ее проблематика» — рассматриваются истоки и основные этапы развития политической лингвистики от исследований политической коммуникации в рамках традиционной риторики и стилистики (т. е. еще до возникновения политической лингвистики как особого научного направления) к активным зарубежным исследованиям политической коммуникации в конце ХХ — ХХI в. и становлению политической лингвистики как самостоятельной научной дисциплины. Дается детальный обзор ведущих направлений современной политической лингвистики, сфер ее интересов и аспектов изучения политического дискурса. Подчеркивается, что в наиболее общем виде каждое конкретное современное исследование в области отечественной политической лингвистики характеризуется использованием системы не всегда эксплицитно выраженных противопоставлений, а именно: метод (когнитивный, риторический, дискурсивный и др.) ; дескриптивное или критическое описание; изучение общих закономерностей политической коммуникации или отдельных идиостилей; институциональный, медийный или иной дискурс; сопоставительное или несопоставительное исследование.

Второй раздел — «Методология политической лингвистики» — посвящен описанию основных зарубежных направлений в исследовании политической коммуникации.

Третий раздел — Антология современной политической лингвистики — составили впервые переведенные на русский язык оригинальные тексты ведущих зарубежных политических лингвистов в Северной Америке (Р. Андерсон, Дж. Лакофф, В. Бенуа), в Центральной и Западной Европе (Р. Водак, П. Друлак, А. Мусолфф, Д. Бэнкс), в Восточной Европе (Э. Лассан, Н. Клочко), в Азии, Африке, Океании и Латинской Америке (Л. Ви, Н. Чабан).

В антологию включены также материалы справочно-информационного содержания, в том числе краткие биографические справки об авторах и списки литературы.

36. Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности. Приоритеты политики обеспечения национальной безопасности России / под общ. ред. А. В. Возженикова. — М. : РАГС, 2008. — 224 с.

Авторы исследования раскрывают основные проявления и тенденции развития современных глобальных угроз как производных нарастания конфронтационности в национальных интересах в связи с ограниченностью ресурсов для социально-экономического прогресса в ХХI в. Среди глобальных вызовов выделяются следующие: угроза международного терроризма; опасности, обусловленные технологическим прогрессом; ослабление институтов государства; конфликты на этнической и религиозной почве; опасность военного конфликта; опасность истощения минерально-сырьевых баз.

Издание содержит тематический список литературы (всего 179 названий), а также в качестве Приложения таблицы с наиболее важными демографическими показателями по России.

37. Горбунов, А. А. Россия в новой системе международных координат : геополитика, глобализация, транспорт. коммуникации / А. А. Горбунов, Б. И. Кретов. — М. : ИНФРА-М, 2008. — 389 с.

Рассматриваются вопросы геополитической стратегии России на современном этапе развития международных транспортных коммуникаций, в том числе перспективы транспортного освоения Сибири и Дальнего Востока. Внимание авторов сосредоточено также на проблемах, связанных с такими специфическими формами проявления политического процесса, как политический экстремизм, тоталитаризм, терроризм.

38. Дробан, А. Т. Социал-демократия и государство : эволюция реформ. концепций государства в ХХ в. / А. Т. Дробан. — М. : Соц.-полит. МЫСЛЬ, 2008. — 328 с.

Историко-философское рассмотрение теоретических оснований социал-демократии по вопросу о государстве. Автор с марксистских позиций раскрывает «действительные движущие силы антимарксистского вырождения социал-демократической идеологии и политики».

39. Кодин, М. И. Российский политический процесс : соц.-филос. аспекты / М. И. Кодин ; Ин-т соц.-полит. исслед. РАН. — М. : Наука, 2008. — 324 с.

Рассматриваются социально-политические и идеологические процессы в России конца ХХ — начала ХХI вв., в том числе особенности современного периода развития государства и гражданского общества, способы формирования и идентификации российской политической элиты, а также социально-экономические и политические последствия интеграции России в мировую систему.

40. Кривошеев, В. В. Аномия современного общества : клас. теории, совр. концепции, рос. реалии / В. В. Кривошеев. — М. : Совр. гуманит. ун-т, 2008. — 213 с.

В координатах «норма-патология» рассматривается национальное выражение и наполнение российского социума, формирующегося в конце ХХ — начале ХХI вв., возможные пути преодоления наиболее тяжелых и опасных форм социальной патологии, аномии.

41. Литвак, Б. Г. Великие управленцы / Б. Г. Литвак. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Моск. учебники и Картолитография, 2008. — 544 с.

В книге с управленческой точки зрения дан анализ деятельности людей, обладавших в разное время верховной властью в России (Владимир Мономах, Петр I, Екатерина II, Иосиф Сталин, Королев, Юрий Лужков), Древнем мире (Иисус Христос, Соломон, Александр Македонский и др.), Европе (Наполеон, Талейран, Бисмарк, королева Виктория, Аденауэр), США (Вашингтон, Франклин Делано Рузвельт, Р. Рейган), Азии.

42. Медведева, Н. Н. Внешнеполитический имидж России в контексте развития отношений с Европейским Союзом : монография / Н. Н. Медведева. — М. : ИД МИС и С, 2008. — 169 с.

Дан анализ проблем перехода России к демократическим ценностям и демократическому государству как политической основе развития отношений с Евросоюзом. Рассматриваются внешнеполитический имидж Президента и институтов государственной власти современной России, внешнеполитический имидж российской армии и правоохранительных структур, пути укрепления институциональных основ демократии. Автор монографии раскрывает характер влияния внешнеполитического имиджа России на развитие политического и социально-экономического сотрудничества России с Европейским Союзом.

Издание содержит список использованных источников и литературы (всего 262 названия), который включает печатные издания и интернет-ресурсы на русском и иностранном языках.

43. Мнацаканян, М. О. Национализм и глобализм : нац. жизнь в совр. мире / М. О. Мнацаканян. — М. : Анкил, 2008. — 408 с.

Раскрываются реальные проблемы национализма как главного оппонента глобализма, теории, историко-культурные и психологические основы национализма, а также своеобразие и образы национализма в современном глобальном мире.

44. Павловский, И. В. Политика национальных интересов России : вектор развития совр. России : [монография] / Игорь Павловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Зебра Е, 2008. — 448 с.

Автор монографии формулирует и детально раскрывает основные ценности, принципы и задачи политики национальных интересов России в глобальном мире для реализации стратегии восстановления и возвращения России статуса сверхдержавы.

45. Приоритеты и ценности социально-экономической политики стран Евросоюза : монография / под общ. ред. : Н. П. Шмелева и В. В. Перской ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М., 2008. — 392 с.

В монографии представлены результаты многолетних исследований актуальных вопросов мировой экономики и политики, анализа постепенного трансформирования приоритетов и ценностей стран-членов Евросоюза и обоснования прогноза изменений в мировом сообществе в условиях глобализации, обоснования оценки возможности выработки единой стратегии развития России и Евросоюза в современных условиях. На основе междисциплинарного подхода к анализу законов организации и устойчивости проводится исследование функционирования Евросоюза как сложной единой политической и хозяйственной системы, дается прогноз развития Евросоюза до 2025 г.

46. Романов, И. Геополитика России : стратегия вост. территорий / И. Романов, И. Забаев, В. Чернов ; отв. ред. О. Платонов. — М. : Ин-т рус. цивилизации, 2008. — 314 с.

Книга представляет собой целостное изложение проекта «Берег России», цель которого — вывести Россию на «новый качественный уровень путем целевого освоения и заселения ее северо-восточных территорий». Авторы раскрывают пути существенного усиления влияния России в тихоокеанском направлении и на всем евразийском пространстве, среди которых целевая миграционная политика, строительство магистрали от Санкт-Петербурга до Магадана в районе шестидесятой параллели и организация компактных наукоградов и деревень нового типа вдоль проектируемой дороги.

47. Русский национализм : соц. и культ. контекст : [сб. ст.] / сост. Марлен Ларюэль. — М. : Новое лит. обозрение, 2008. — 448 с.

В рамках националистического дискурса представлены разнообразные точки зрения и подходы к исследованию национализма, присутствующего, по мнению авторов сборника, как на политическом и идеологическом поле в современной России, так и в современной российской литературе и средствах массовой информации. Авторы статей ставят под сомнение привычные «линии водораздела» в националистическом лагере, испытывая на прочность традиционные схемы классификации и термины (такие, как «фашизм» и «нацизм», правые и левые, православные и неоязычники и др.), стремятся показать радикальный русский национализм не таким раздробленным, как это принято думать, а «националистическую атмосферу» как утвердившуюся в современной России.

Книга выпущена при участии Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве.

48. Сидорина, Т. Ю. Феномен свободы в условиях глобализации / Т. Ю. Сидорина, Т. Л. Полянников, В. П. Филатов. — М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. — 410 с.

Сохраняет ли феномен свободы присущую ему инвариантность на рубеже ХХ — ХХI вв., в условиях глобализации, делающей мир общим и охватывающей все области человеческой деятельности? Настоящее исследование — это попытка дать ответ на этот, центральный вопрос на основе детального анализа феномена свободы в социальном, политическом и экономическом измерениях.

Книга снабжена развернутыми примечаниями и библиографией на русском и иностранных (англ., фр. и нем.) языках.

49. Сорос, Дж. Эпоха ошибок : мир на пороге глобал. кризиса : пер. с англ. / Джордж Сорос. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 202 с.

Дж. Сорос, ученик выдающегося философа К. Поппера, учредитель фонда «Открытое общество», поставивший задачу «открыть закрытые общества» и способствовать становлению критического мышления, в своей новой книге реализует автобиографический подход. Сорос подробно рассматривает концептуальную схему, лежащую в основе его философии и его понимания текущего момента истории. «Если перевести мою философию в политическую программу, — заявляет он, — то мою цель можно определить как создание глобального открытого общества… Господствующая форма глобализации носит односторонний характер. Рынки, особенно финансовые, давно уже стали глобальными, а общественные институты, необходимые для процветания или хотя бы выживания общества, — нет. В основе политических акций лежит принцип государственного суверенитета, поэтому их недостаточно, чтобы позаботиться об общих интересах всего человечества, таких как мир, безопасность, охрана окружающей среды, социальная справедливость… Суверенитет, — продолжает Сорос, — устаревшее понятие, унаследованное нами от эпохи, когда странами правили короли». В этой книге он пытается определить будущие приоритеты, наполнить содержанием понятие глобального открытого общества с тем, чтобы, как полагает Сорос, преодолеть эпоху ошибок и изменить подходы к решению проблем, стоящих перед современной глобализованной цивилизацией.

50. Чумаков, А. Н. Глобализация : контуры целост. мира : монография / А. Н. Чумаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2009. — 432 с.

Монография представляет собой основополагающий фрагмент разрабатываемой автором общей теории глобализации, в которой А. Чумаков стремится воссоздать холистическую (целостную) картину мира, когда история предстает единым процессом, разворачивающимся во времени, проходящим определенные этапы, смена которых каждый раз знаменует поворотный пункт общественного развития и эпохальные метаморфозы. Автор показывает, как логика объективных событий порождает глобализацию на уровне трех основных сфер Земли: геологической, биологической и социальной, которые в предложенной теории получили название — триосфера. В монографии рассматривается также процесс зарождения и становления науки глобалистики — новой, междисциплинарной области знания.

51. Шмаль, А. Г. Российская демократия как фактор экологической опасности / А. Г. Шмаль. — 2-е изд., доп. и перераб. — Бронницы : БНТВ, 2008. — 204 с. : табл.

А. Г. Шмаль, один из ведущих российских экологических аудиторов, проводит анализ влияния сложившейся ситуации с государственным управлением в области охраны окружающей среды на обеспечение экологической безопасности населения России. Характеризуя состояние проблемы государственного управления качеством окружающей среды, автор подчеркивает, что за последние годы государственная система нормирования антропогенного воздействия и экологического контроля состояния окружающей среды практически развалена. Государство фактически не выполняет свои конституционные обязанности по обеспечению экологической безопасности граждан, поскольку оно фактически не в состоянии наладить экологический контроль над более чем 3 млн. природопользователей. В книге раскрывается влияние особенностей современной российской демократии на проявление факторов экологической опасности, предлагается создание новой, многоуровневой системы управления экологической безопасности, а также конкретные меры по предупреждению экологической опасности.

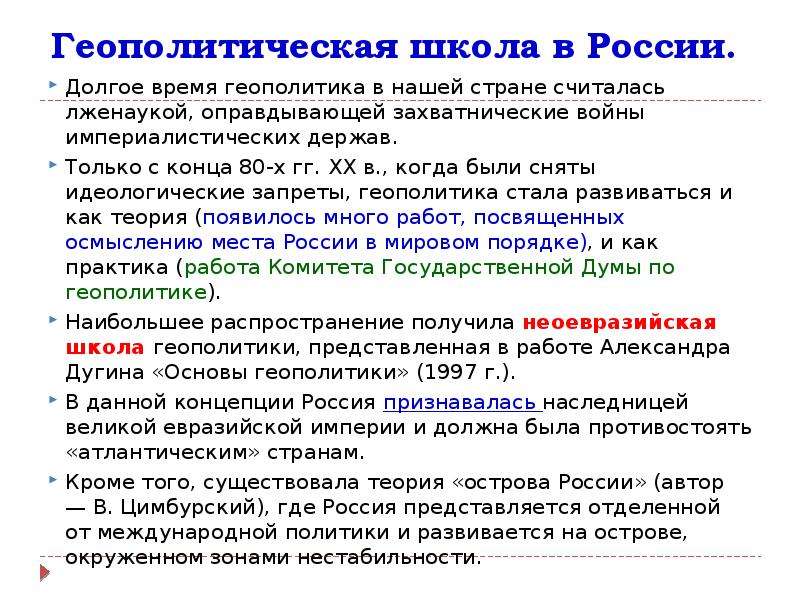

52. Якунин, В. И. Российская школа геополитики / В. И. Якунин, Е. И. Зеленев, И. В. Зеленева. — СПб. : С.-Петербург. ун-т, 2008. — 368 с.

В монографии на фоне развернутой политической истории России ХVIII — ХХ вв. показан процесс зарождения и эволюции российской геополитики от геополитических идей до формирования геополитических концепций. В центре внимания авторов книги — взгляды и сочинения русских мыслителей, представлявших различные направления и научные школы. Среди них: географы — К. И. Арсеньев, К. М. Бэр, Л. И. Мечников, В. П. Семенов-Тян-Шанский; военные историки — Д. А. Милютин, А. Е. Снесарев; историки — В. О. Ключевский, С. М. Соловьев, С. Жихарев; философы — Н. Я Данилевский, К. Н. Леонтьев, Н. О. Лосский, П. Б. Струве, Н. Ф. Федоров,Г. П. Федотов, И. А. Ильин; химик Д. И. Менделеев; Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Подробно рассматривается геополитика в советской России, а также взгляды представителей евразийского движения, сформировавшегося в среде русского зарубежья после 1917 г., — П. Н. Савицкого, Г. Н. Трубецкого, Г. В. Флоровского, Л. П. Карсавина.

Прикладная политология

53. Недяк, И. Л. Политический маркетинг : основы теории / И. Л. Недяк. — М. : Весь Мир, 2008. — 376 с.

Книга знакомит с наиболее представительными зарубежными теориями политического маркетинга как относительно новой междисциплинарной областью политологических исследований.

54. Политический анализ : доклады Центра эмпир. полит. исследований СПбГУ. Вып. 8 / под ред. Г. П. Артемова. — СПб. : С.-Петербург. ун-т, 2007. — 116 с.

Сборник включает доклады, сделанные на проблемных семинарах Центра эмпирических политических исследований (ЦЭПИ) факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета в течение 2007 г. В трех его разделах — «Политическое сознание и политическое поведение», «Методология политического анализа» — рассматриваются вопросы эволюции политических диспозиций российских избирателей, уровней трансляции политического дискурса, специфики формирования правящей элиты, коррупции во взаимоотношениях граждан и органов власти, тенденций развития государства в современной России.

55. Экономика и политика в современных международных конфликтах / отв. ред. А. Д. Богатуров ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России, Фак. политологии. — М. : ЛКИ, 2008. — 336 с.

Настоящее издание составили материалы проведенной на факультете политологии МГИМО в ноябре 2006 г. научной конференции на тему — «Экономические истоки международных конфликтов», в которой приняли участие ведущие российские международники — политологи и экономисты. Рассматриваются особенности мировой конфликтной среды в ХХI веке и региональные узлы конфликтных противоречий.

История политической мысли

56. Головин, Н. Н. Наука о войне : избр. соч. / Н. Н. Головин ; вступ. ст., сост. и коммент. И. А. Вершининой. — М. : Астрель, 2008. — 1008 с. — (Социальная мысль России).

Н. Н. Головин (1875 — 1944) — генерал царской армии, участник Первой мировой войны, после поражения Белого движения в Гражданской войне — в эмиграции.

В книгу вошли труды профессора генерала Н. Н. Головина, посвященные изучению войны как социальной болезни и социального явления, влияющего на все стороны жизни и развития государственного организма, в том числе: «Наука о войне. О социологическом изучении войны», которая включает доклады, прочитанные генералом Головиным в 1932 г. в Русском ученом институте в Белграде, в 1934 году на Русском историко-филологическом факультете в Париже и в 1935 году на Международном социологическом конгрессе в Брюсселе; статьи из «Сборника статей» (1914 г.) — «История военного искусства — как наука», «Естественный отбор и социальный подбор в общественной жизни»; книга, написанная генералом Н. Головиным в сотрудничестве с контр-адмиралом А. Д. Бубновым — «Тихоокеанская проблема в ХХ столетии»; статья из журнала «Русский инвалид» (1933 г.) — «Современная стратегическо-политическая обстановка в Китае»; брошюра «Современная стратегическая обстановка на Дальнем Востоке»; труд «Военные усилия России в мировой войне», который был задуман генералом Головиным как часть большой работы по исследованию войны под общим наименованием «Социология войны».

57. Мишель, А. Идея государства : крит. опыт истории соц. и полит. теорий во Франции со времени революции / А. Мишель. — М. : Территория будущего, 2008. — 536 с. — (Университетская библиотека Александра Погорельского. Социология. Политология).

Фундаментальный и самый известный труд французского философа, историка государства и права Анри Мишеля (1857 — 1904) впервые был опубликован в 1985 г., в 1903 г. переведен на русский язык.

Предлагая свою историю идеи государства во Франции в ХIХ в. и свою концепцию решения проблемы природы государства, его функций и его отношений к индивидууму, А. Мишель в начале ХХ в. в споре между индивидуалистической и социалистической философией выступил на стороне индивидуализма. Мысль, которой проникнута эта книга, А. Мишель сформулировал так: «Нам казалось полезным установить… что, помимо социализма, рекомендующего неприемлемые средства — беспредельную регламентацию и грубую силу; помимо убогих и бесплодных возражений, выставляемых против него индивидуализмом, потерявшим правильный путь; помимо государственного социализма, этой детской попытки примирить принципы, исключающие друг друга, этого наивного возвращения к идее просвещенного деспотизма… найдется место для возвышенной доктрины, совершенно мирной, либеральной и прогрессивной: для индивидуализма, действительно заслуживающего это название».

Настоящий текст печатается по изданию этой книги в России в 1909 г.

58. Пайпс, Р. Русский консерватизм и его критики : исследование полит. культуры : пер. с англ. / Ричард Пайпс. — М. : Новое изд-во, 2008. — 252 с. — (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).

Новая книга известного американского историка-русиста Р. Пайпса посвящена тому, как в России начиная с ХVI века и заканчивая дебатами, развернувшимися накануне 1917 года, осмыслялась ее политическая система.

59. Перфилова, Т. Б. Образ афинской демократии в антиковедении Нового времени : интерпретация В. П. Бузескула : монография / Т. Б. Перфилова ; ГОУ ВПО Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. — Ярославль, 2007. — 400 с.

В. П. Бузескул (1858 — 1931) — профессор всеобщей истории Императорского Харьковского университета, крупнейший авторитет в источниковедении и историографии античной истории, оказавший существенное влияние на разработку проблем, посвященных истории политических учреждений древности.

В монографии всесторонне исследуются основные вехи жизни и научное наследие В. П. Бузескула (около 200 сочинений), в том числе концептуальные основания его исторических построений, влияние мировоззренческих приоритетов и идейных убеждений на способы позиционирования Бузескулом достижений историографии античности в советской науке, отношение к социально-экономическому направлению историографии античности и марксизму, а также технологии исследования и технологии обучающей деятельности профессора.

Внимание Т. Перфиловой сосредоточено также на анализе содержания главного труда В. Бузескула — «История афинской демократии» (1908 г.), в котором была дана детальная характеристика органов народовластия Афин середины V в. до н. э. и инициированы проблемы взаимоотношения демократической массы и аристократических лидеров, основных демократических институтов и ареопага, взаимосвязи между развитием демократии и «империалистической» политикой Афин.

Монография снабжена библиографическим списком сочинений В. П. Бузескула и литературы о его творчестве.

60. Салмин, А. М. Шесть портретов / А. М. Салмин. — СПб. : Алетейя, 2008. — 304 с.

В книгу известного историка и политолога вошли написанные А. Салминым в 1970 — 1980-х гг. шесть портретов представителей политической мысли ХIХ — ХХ вв. — А. Хомякова, К. Леонтьева, А. де Токвиля, Дж. Каллагэна, М. Тэтчер, Р. Дарендорфа.

61. Федорова, М. М. История политической философии / М. М. Федорова. — М. : Весь Мир, 2008. — 320 с. — (Аудитория).

В курсе лекций прослеживается эволюция западноевропейской политической мысли от Античности до ХIХ века, становление европейской консервативной, либеральной и социалистической идеологий. Раскрываются ключевые понятия и содержание политических теорий Платона и Аристотеля, Августина и Фомы Аквинского, Т. Мора и М. Лютера, Ш. Монтескье и Ж. Ж. Руссо, Канта, Фихте и Гегеля, немецких романтиков и английских утилитаристов.

Алфавитный указатель авторов и заглавий

Абдулкаримов, Г. Теоретические проблемы актуальной этнополитики в России

Баталов, Э. Я. Человек, мир, политика

Бауман, З. Текучая современность

Бек, У. Космополитическое мировоззрение

Богданов, А. Н. Эволюционные формы христианской государственности

Будаев, Э. В. Зарубежная политическая лингвистика

Булин, Д. Н. Большие выборы

Бурковская, В. А. Политология

Валовая, М. Д. Политика

Гаджиев, К. С. Политология

Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности

Глущенко, В. В. Политология

Головин, Н. Н. Наука о войне

Гончаров, А. А. Современная межпартийная конкуренция в политической практике России и Германии

Горбунов, А. А. Россия в новой системе международных координат

Дробан, А. Т. Социал-демократия и государство

Елишев, С. О. Политика

Забаев, И. Геополитика России

Зеленев, Е. И. Российская школа геополитики

Зеленева, И. В. Российская школа геополитики

Исаев, Б. А. Теория партий и партийных систем

Кодин, М. И. Российский политический процесс

Козырев, Г. И. Политология

Кретов, Б. И. Россия в новой системе международных координат

Кривошеев, В. В. Аномия современного общества

Литвак, Б. Г. Великие управленцы

Махнач, В. Л. Политика

Медведева, Н. Н. Внешнеполитический имидж России в контексте развития отношений с Европейским Союзом

Мишель, А. Идея государства

Мнацаканян, М. О. Национализм и глобализм

Мунтян, М. А. Политология

Недяк, И. Л. Политический маркетинг

Образы государств, наций и лидеров

Оришев, А. В. Политология

Орлов, И. Б. Политическая культура России ХХ века

Павловский, И. В. Политика национальных интересов России

Пайпс, Р. Русский консерватизм и его критики

Перфилова, Т. Б. Образ афинской демократии в антиковедении Нового времени

Политическая наука

Политическая психология, культура и коммуникация

Политическая теория в ХХ веке

Политический анализ

Политология

Политология

Пономарев, Н. Ф. Политические коммуникации и манипуляции

Полянников, Т. Л. Феномен свободы в условиях глобализации

Приоритеты и ценности социально-экономической политики стран Евросоюза

Публичное пространство, гражданское общество и власть

Романов, И. Геополитика России

Российская политическая наука

Российская политическая наука

Русский национализм

Салмин, А. М. Шесть портретов

Сидорина, Т. Ю. Феномен свободы в условиях глобализации

Сорос, Дж. Эпоха ошибок

Сурков, В. Ю. Тексты 97 — 07

Теория партий и партийных систем

Тян, В. В. Субстанциональная эволюция власти в условиях модернизации общества

Федорова, М. М. История политической философии

Филатов, В. П. Феномен свободы в условиях глобализации

Фукуяма, Ф. Великий разрыв

Хабермас, Ю. Расколотый Запад

Чернов, В. Геополитика России

Чижов, Д. В. Российские политические партии

Чуланов, Ю. Г. Политология

Чумаков, А. Н. Глобализация

Шмаль, А. Г. Российская демократия как фактор экологической опасности

Экономика и политика в современных международных конфликтах

Якунин, В. И. Российская школа геополитики

Сергей Караганов о национальной идее и о том, чего ожидать Москве от нового порядка в Вашингтоне

«Спящий Джо» будто бы усыпил американскую геополитику. Новый президент США Джо Байден занят пересмотром наследия Дональда Трампа и пока транслирует вовне предсказуемые, неагрессивные сигналы своего внешнеполитического видения. Европа надеется на восстановление былой теплоты в трансатлантическом партнерстве, Китай — на отмену части торговых санкций, а Россия ожидает прагматичного, предсказуемого соперничества. Так ли все спокойно будет в ближайшие четыре года на мировой карте? Об этом мы поговорили с деканом факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ, почетным председателем президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергеем Карагановым.

— Сегодня многие эксперты утверждают, что с Байденом всем будет как-то поспокойнее, чем с импульсивным Трампом. Так ли это?

— Глобальная политика в ближайшие годы будет характеризоваться высокой степенью хаоса, непредсказуемости, никаких позитивных тенденций я пока не вижу. Я пока вижу нарастание тенденций к изменениям. Может быть, они позитивными в конечном счете окажутся. Но люди так боятся этого нового мира, что все время цепляются за ложные или придуманные позитивные новости.

Администрация Байдена, конечно, чуть более предсказуема, чем команда Трампа, но она унаследовала, с одной стороны, расколотую Америку со всеми проблемами, а с другой стороны, ее морально-интеллектуальный потенциал внушает сильные опасения. Это же те самые люди, которые подставили Америку в 2000-е и в 2010-е годы. Они имели на руках замечательные карты, но влезли в несколько неудачных конфликтов, которые обрушили представление об американской военной мощи. Они упустили КНР, дав ей вырваться вперед, полагая в своей идеологической зашоренности, что, когда Китай станет зажиточным и капиталистическим, он станет прозападным.

Ну и, наконец, это те самые люди, которые упустили Россию. Была же хорошая вероятность, что Россия с тем настроем, который был в 1990-е годы, станет если не частью Запада, то по крайней мере его партнером. Сейчас она «анти-Запад» и фактически кардинальным образом изменила соотношение сил в мире, может быть, не в меньшей степени, чем Китай. Мы окончательно лишили Запад военного превосходства, на котором зиждилось его пятисотлетнее господство в экономике, политике, культуре. Не уверен, что увеличение в разы представительства меньшинств в администрации улучшит качество управления.

Поэтому мне очень бы хотелось порадовать читателей вашего журнала, которым я являюсь, тем, что мир будет спокойнее и предсказуемее, но лучше готовиться к гораздо менее предсказуемому миру. К тому же мы не знаем до конца последствий коронавируса и даже не знаем его сути по-настоящему.

— С эпидемиологической точки зрения или с экономической?

— С политической. Мы живем в облаке почти тотальной дезинформации. Люди не понимают, что происходит, и производят дезинформацию, а другая часть общества делает это сознательно. Кроме того, весь этот шум вокруг ковида возгоняется правящими кругами многих стран в куб: страхи вокруг пандемии используют для того, чтобы прикрыть свои ошибки.

Поэтому мы по-настоящему не знаем, чем это все закончится. Если до ковида я говорил, что все-таки ситуация относительно предсказуема, можно было видеть среднесрочные тенденции, то сейчас я, к сожалению, отказываюсь это делать.

Ограниченные люди

— О каких общих тенденциях глобальной политики, тем не менее, можно говорить сегодня?

— Происходит несколько одновременных процессов. Ковид просто наиболее видимый. Второй глубокий процесс — упомянутая утеря Западом фундамента его пятисотлетнего господства. Третий — развал либерального экономического порядка, созданного после Второй мировой войны. И четвертый — кардинальное изменения соотношения сил в мире. Это все усугублено тяжелым экономическим кризисом и интеллектуальным вакуумом. Элиты не понимают, что происходит.

Еще недавно ситуация была предвоенной в том смысле, что все эти кризисы и дисбалансы могли привести к большой войне. Сейчас этот кризис частично замена войны. Но все равно война, военное столкновение возможно, просто потому, что военно-стратегическая ситуация ухудшается на очень многих уровнях. Налицо и нагнетаемая США враждебность.

— Не кажется ли вам, что ситуацию могут усугубить те люди, которых собрал вокруг себя Байден, люди, наделавшие немало ошибок в прошлом? И, главное, эти люди не боятся делать новые ошибки в непредсказуемом мире.

— Очевидно, что мы живем в эпоху стратегического паразитизма. Элиты и часть общества не так боятся войны, как их предшественники. К тому же это люди глубоко идеологизированные, глубоко односторонние и ограниченные. Но я не думаю, что они сейчас полезут воевать, просто потому что выигрыш эфемерен. Другое дело, что они могут попытаться спровоцировать какие-то конфликты, вокруг Китая, например. Или на Украине. А конфликты сейчас могут легко выйти из-под контроля.

Поэтому я этим людям совсем не доверяю, и не только потому, что они представляют страну, которая открыто ведет враждебную политику в отношении моей страны, но и потому, что я знаю их историческую память и их исторический опыт. Они провалились, и пытаются доказать теперь, что были правы, прикрывают свои ошибки.

Вся американская традиционная элита поддержала войну в Ираке, за редчайшим исключением. Это был один из самых крупных провалов в американской политике. И это те самые люди, которые сейчас пришли к власти. Ведь войну в Ираке поддерживали не только республиканские правые, но и демократы, которые хотели таким образом расширить поле демократии и свободы. Практически все поддержали ливийскую агрессию.

— Проблема Европы, отсутствия самостоятельности, политической воли европейских элит — это тоже в большой степени проблема кадровая? Ведь за Меркель не видно ни одного политика мирового уровня.

— Одна из проблем Европы заключается в том, что она семьдесят с лишнем лет жила без войны, это огромное достижение, которое частично было результатом деятельности самой Европы, а частично — и в большей степени — того, что США и СССР с разных сторон Европу прикрывали. В результате на уровне элиты, на уровне значительной части общества ушли традиционные узнаваемые ценности. Всегда смыслом жизни человека было служение семье, обществу, родине, миру. Плюс цифровая революция.

И кризис на политическом уровне. Мы все как-то забыли о том, что демократия — это антимеритократия. Были отдельные случаи, когда в условиях кризиса общества выбирали себе сильных лидеров, это Рузвельт и Черчилль. Ну и была ситуация, когда в политику приходили политики, пережившие войну. Это первые двадцать лет европейской послевоенной истории, и, конечно же, это были великие годы. А дальше пошла тихая деградация политических элит. Я всегда в таких случаях призываю взять фотолинейку лидеров Европы с 1950–1960-х годов до нашего времени и просто посмотреть на них. Это разные люди, чисто визуально.

И конечно, эти люди, уже не очень активные, привыкли к комфортной жизни под американским зонтиком и отучили Европу от стратегического мышления. Может быть, это и хорошо. Потому что европейское стратегическое мышление в течение многих сотен лет было несчастьем для человечества, и для России тоже. Отучили. И в результате мы имеем то, что имеем: европейские элиты боятся реальности. Поэтому они сейчас попытаются подлезть под США, хотя совершенно понятно, что подлезть уже не удастся, придется им какие-то другие искать варианты. Или деградировать и дальше.

К этому надо относиться спокойно, без злости, с сожалением. Все-таки кризис Европы, в том числе цивилизационный, — это в какой-то степени и наш кризис, потому что мы триста лет равнялись на европейцев, пытались стать такими, как они. Сейчас, к счастью, этот период истории исчерпан.

— Совсем? До сих пор в американских интеллектуальных кругах предлагают помирить Россию и Европу, чтобы не дать сформироваться российско-китайскому союзу.

— Тридцать лет тому назад, когда Россия перестала быть Советским Союзом, мы пытались создать стратегический союз с Западом, в первую очередь с Европой. Проект провалился, потому что и мы были слабые, не понимали, что происходит, ну и западные лидеры потеряли чувство истории, стратегического мышления. Они думали, что России конец, и поэтому нас просто оттолкнули. А история могла пойти по другому пути.

Вот вы себе представляете, если бы существовало что-то похожее на большой союз Европы, России и ЕС — и экономический, и политический? Китай, между прочим, находился бы в гораздо более трудных обстоятельствах. А сейчас мы являемся стратегической, в военно-политическом отношении, опорой Китая. А они — нашей опорой.

Тогда была упущена феерическая стратегическая возможность для европейцев. Таких ошибок в истории единицы. Наполеон, который поперся на Россию зачем-то, Гитлер, который стал воевать на два фронта. Такого размаха ошибки меняют историю.

Но сейчас время этой идеи ушло. В Европе, к сожалению, нет субъектности, нам не с кем договариваться. И потом, Россия глубоко разочарована в способностях европейцев. То есть мы уже не заинтересованы в этом проекте.

Но через какой-то шаг, через десять лет, вариант такой конфигурации, я думаю, появится. Часть Европы станет окончательно западной окраиной или, наоборот, крайней западной частью большой Евразии, на которой будут немножко другие игроки. Но представить себе российско-европейский союз против кого-то или даже просто как третью несущую мировую силу больше нельзя. Это историческая возможность была упущена в конце 1990-х.

Поворот на Восток

— Но пока не получается у нас сосредоточиться и на ближайшем пространстве. За последний год случилось несколько неприятных кризисов в постсоветских странах, и, кажется, мы несколько умерили степень вовлечения в дела соседей, подчеркиваем прагматизм в отношениях. Правильно ли это?

— Россия должна быть сильной, мощной крепостью, и это главное в очень опасном и непредсказуемом мире. Чем больше мы влезаем в этот мир, который сейчас будет сыпаться вокруг нас, тем более мы уязвимы. Тем более что все выигрыши в таком турбулентном мире преходящие, а проигравши, мы тратим время, деньги и все остальное.

Теперь о странах ближнего зарубежья. Наша политика до сих пор движима ностальгией по утраченным территориям. Я считаю, что мы уже можем потихонечку подходить к этим своим территориям не прагматично, но рационально.

Цари и комиссары были не всегда правы. Нам зачем Центральная Азия-то была нужна? Абсолютно низачем! Сто пятьдесят с лишним лет это был огромный регион, поглощавший ресурсы империи, потом Советского Союза. За последние тридцать лет все эти страны, за редчайшим исключением, катастрофически деградировали. Оттуда ушла элита, обрушился уровень образования, оттуда уехали лучшие люди. И что, мы хотим их обратно?

Поэтому мне кажется, что нужно поддерживать, конечно, минимальную стабильность там, что мы делаем, чтобы не было террористической угрозы. Пускай эти страны выживают как могут. Меня в полушутку беспокоит самый страшный враждебный вариант, который американцы могут предпринять в отношении России, это катастрофа была бы, — если они нам Украину отдадут. К счастью, этого не произойдет, поскольку у них мозгов и воли на это не хватит. Но, если бы они нам ее отдали, вот тогда бы действительно мы посыпались. Получили полувраждебное обнищавшее население с разрушенной инфраструктурой.

Россия стала великой не потому, что имела правобережную Украину и тем более Закавказье. Она стала великой державой, потому что приобрела Сибирь. И именно за счет сибирских ресурсов мы стали великой европейской державой, а потом и великой мировой державой. Там главные ресурсы развития. Тем более что Сибирь находится теперь в самом быстрорастущем регионе мира и у нее есть огромное количество преимуществ.

Поэтому надо продолжать поворот на восток, поддерживая определенный уровень стабильности в части бывших республик Советского Союза, ну и списав то, что, видимо, необходимо списать.

— Насколько поворот на восток чреват для России потерей части суверенитета? Мы не претендуем уже на равноценные отношения с КНР — ни по экономике, ни по демографии.

— Ну, во-первых, это не совсем правильно. У нас есть некоторые ресурсы, без которых Китаю было бы очень плохо. Это наша военно-стратегическая мощь, и в ситуации конфронтации с США она в значительной степени компенсирует наши слабости.

Нам, конечно, нужно действовать аккуратно, развивать связи с другими азиатскими странами, более активно выходить на Индию, более активно выходить на страны АСЕАН и не попадать в слишком глубокую зависимость от КНР. Пока баланс в наших отношениях не достигнут, с моей точки зрения. Он будет достигнут, если мы будем спокойно двигаться, лет через пять-семь. Если мы создадим более или менее смешанную цифровую технологическую платформу, которая будет ближе к китайской, но все-таки иметь какие-то свои собственные основы. Если мы будем иметь уже пятьдесят процентов нашей торговли с Азией, а тридцать процентов — с Европой, это будет нормальный и правильный баланс.

Я надеюсь, что через пять-шесть-восемь лет, когда мы достигнем нового баланса, у нас появится возможность для нового сближения с частью Европы на основе нашей, поддержанной Пекином, концепции Большой Евразии. Вот это будет идеальное положение, и мы будем к нему стремиться. Но реализуются ли такие замечательные идеи? Стратеги очень часть ошибаются не потому, что они были неправы, а потому, что политики их не слушали или случались непредвиденные обстоятельства.

Окно возможностей для России

— Чего ждать России от новой-старой политики Запада? Станет ли нам проще проводить внутриполитические процессы?

— В вашем вопросе заложена наша общая интеллектуальная ошибка: мы свою политику определяем через западную призму. Запад по-прежнему важен, там сосредоточены большие экономические ресурсы, он занимает мощные культурные позиции, есть гигантский накопленный потенциал, но реально он сильно потерял в качестве своей политики. А мы все еще смотрим то на Европу, то на США — это одна из больших слабостей российской политики и политического класса.

Надо смотреть на длинные тенденции и инвестировать свои ресурсы, в том числе интеллектуальные, политические, нервные, финансовые, в наиболее перспективные направления. А американское и европейское перспективным не является. Это история, которая тянет нас назад и сжирает гигантское количество управленческих ресурсов.

У меня самые нежные отношения с нашими дипломатами, но я их иногда по-доброму критикую: у них, по-моему, три азиатских департамента и шесть европейских. Ситуация должна быть обратной.

За последние десять лет мы прошли очень хороший путь по вытеснению вот этого прозападного мышления. Поворот на восток, который начался двенадцать лет тому назад и был подстегнут 2014 годом, санкциями, сейчас уже приводит к тому, что мы начинаем осознавать себя не восточной периферией Европы и даже не Западной Азией, а начинаем понимать, что мы сами по себе и, может быть, когда-нибудь наконец поймем, что мы просто Северная Евразия. Мне понравилось то, что Путин начал об этом говорить.

«Мы нормальные. Мы хотим, чтобы рождались дети. Мы знаем, что смысл человеческой жизни в служении не себе, а семье, стране, миру, Богу. Мы хотим, чтобы люди оставались людьми, а не бесполыми, анациональными, забывшими свою историю и свой род манкуртами»

— Для этого какое-то поколение российской элиты должно смениться, которое укоренилось на Западе?

— Поколение в мозгах элиты должно меняться, и я фиксирую это. Происходят изменения, и очень быстро. Конечно, интеллектуальный прозападный шлейф глубок. Но ведь у нас еще был огромный экономический шлейф, у нас был очень мощный компрадорский элемент в нашем имущем классе. В 1990-е годы деньги можно было сохранять, договорившись с бандитами, государством или, что чаще, вывозя за границу. Сейчас это потихонечку уходит. Уходит и детское представление о том, что такое Запад. Когда люди из полуголодной страны приезжали туда, посещали места, о которых они только слышали всю жизнь. Такое очарование.

— И все же, учитывая организационные, кадровые и системные проблемы Запада, открывается ли сейчас для России какое-то окно возможностей для проведения, например, транзита или иных модернизаций?

— Окно возможностей, безусловно, открылось. Связано оно, конечно, с прорывом в военных технологиях: мы на десять лет обеспечили не то чтобы неуязвимость, но абсолютную невозможность кому бы то ни было оказывать на нас какое-либо давление или втягивать нас в гонку вооружений на своих условиях. Это гигантской достижение.

Второе: да, мы имеем относительно слабых соперников. Но они есть, и к тому же они проводят враждебную политику. И это обстоятельство можно и нужно использовать в конструктивных целях. Россия, к сожалению, без врага функционировать не может. Мы попытались — в 1990-е годы, не было у нас врагов — и развалились мгновенно. Так вот: враг нам пока обеспечен.

Вопрос заключается в том, сможем ли мы сделать две вещи. Первое — все-таки запустить хоть какой-то механизм эффективного экономического роста. И второе — создать действенную национальную идеологию. Вообще, все великие исторические державы были движимы идеями. Как только они теряли идею, они либо прекращали свое существование, либо прекращали быть великими державами. И весь мир усеян могилами или тенями подобного рода стран.

— Какие тезисы национальной идеи вы бы сформулировали?

— Начнем с простого. Все время мы говорили, что национальная идея должна прийти снизу. Вы сами у себя писали об этом. Это совершеннейшая глупость, никогда национальная идея снизу не приходит.

Еще недавно национальной идеей было стремление войти в Европу. Ну, странная идея, но она была. А потом она вообще пропала. И это, конечно, огромное упущение нашего думающего и правящего класса.

Мне кажется, национальная идея лежит под ногами. Первое: мы главный поставщик мира — это чистая правда. Вторая идея: мы главный поставщик свободы народов. Опять же, лишив Запад военного преимущества, на котором зиждилось его пятисотлетнее господство, мы освободили страны, они сейчас качественно свободнее, чем были десять, пятнадцать, двадцать, а уж тем более семьдесят лет тому назад.

Какая еще национальная идея? Мы нормальные. Мы придерживаемся старого гуманизма или, вернее, нового гуманизма. Мы хотим, чтобы рождались дети. Мы знаем, что смысл человеческой жизни, и это признано во всех религиях, цивилизациях, в служении не себе, а семье, стране, миру, Богу, такие простые вещи. Мы за политический, культурный, экономический суверенитет. За многокрасочный мир против любой гегемонии. Мы народ победителей, сильных и прекрасных женщин, не раз спасавших страну в ее трудной истории, и отважных мужчин.

Мы хотим, чтобы люди оставались людьми, а не бесполыми, анациональными, забывшими свою историю и свой род манкуртами.

Журнал Международная жизнь — Вакцина vs геополитика? Политические амбиции могут замедлить борьбу с мировой пандемией

Зарубежные производители один за другим объявляют о создании образцов вакцины от коронавируса и подготовке к их регистрации органами здравоохранения. Между тем, зарегистрированная первой в мире российская вакцина «Спутник V», по итогам первого этапа третьей, самой массовой фазы испытаний, достигла эффективности в 95 процентов.[i] Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «ожидает, что массовая вакцинация в РФ от коронавируса начнется до Нового года»[ii]. 2-я российская вакцина, «ЭпиВакКорона», разрабатываемая центром «Вектор» в Новосибирске, должна поступить в гражданский оборот 10 декабря. «Массовая вакцинация препаратом начнется в 2021 году».[iii] Можно с определенной долей уверенности констатировать, что эффективность вакцин, а также их доля на рынке, окажет существенное влияние на позиции государств в международных отношениях.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, на сегодняшний день в клинических испытаниях участвуют до 48 потенциальных вакцин. На 3-м, самом массовом по масштабам этапе проверок, находятся 11 препаратов, разработкой которых занимаются производители в России, Китае, США, ряде стран Европы, а также в Индии.

Первые опасения относительно трансформации усилий по разработке вакцины от новой болезни в гонку за геополитическое влияние возникли еще весной, когда президент Дональд Трамп провозгласил начало операции Warp Speed («Сверхъестественная скорость»). По замыслу Белого дома, американские частные компании должны были, при активной поддержке властей, первыми в мире разработать противокоронавирусную вакцину, что позволило бы Соединенным Штатам резко вырваться вперед с точки зрения возвращения к нормальной экономической и социальной жизни, в то время, как остальной мир погружался бы в пучину коронавирусной эпидемии. Инициативу Вашингтона немедленно окрестили попыткой воплотить в жизнь лозунг «Америка превыше всего» в социал-дарвинистском смысле слова. Подобные обвинения зазвучали даже из стана номинальных союзников США.

Потенциал для укрепления международного влияния посредством «вакцинной» дипломатии действительно огромен. По данным немецкого подразделения Фонда Билла и Мелинды Гейтс, на который ссылается немецкая Die Welt, если ведущие страны-разработчики, а также государства-доноры окажутся не готовы оказать значительную, до 16 млрд. долларов единовременно, помощь остальному миру, то «страны с низкими покупательными возможностями смогут обеспечить вакциной только 20% своего населения». «Если первые два миллиарда доз вакцины поступят лишь богатым странам, количество смертей от коронавируса возрастет по всему миру в два раза». Не говоря уже о триллионных потерях для мировой экономики.

Государства, которые сумеют обеспечить приоритет в проведении широкомасштабной вакцинации своего населения, первыми «завершат локдаун, откроют школы и рестораны», обеспечив, тем самым, скорейшее восстановление национальной экономики. Те, кто смогут предоставить миру более эффективные и дешевые вакцины, наверняка расширят и собственное международное влияние. Ряд стран получает возможность «добиться признания в качестве производителя общественных благ и тем самым получить больше влияния, чем они завоевывали в XX веке с помощью идеологий», — предсказал в интервью немецкому Der Spiegel глава Центра Карнеги в Москве Дмитрий Тренин.[iv]

Согласно наиболее распространенным медицинским оценкам, для остановки эпидемии «вакцинация должна охватить хотя бы 60-70% населения». В мировом масштабе, речь идет о необходимости вакцинировать миллиарды людей. Некоторое представление о текущих возможностях мировой системы здравоохранения дают данные ВОЗ о масштабах базовой вакцинации детей. За последние 10 лет различные виды вакцин были введены более 1 миллиарду детей. В 2019 году было вакцинировано 116 млн. младенцев – 85 процентов от всех новорожденных за этот период[v]. С учетом представленных оценок, не удивительно слышать опасения о невозможности достичь необходимого охвата вакцинации в большинстве государств ранее 2024 года.