Казнозарядное оружие

- GunsLaw

- Информация

- История оружия

- Появление казнозарядного оружия

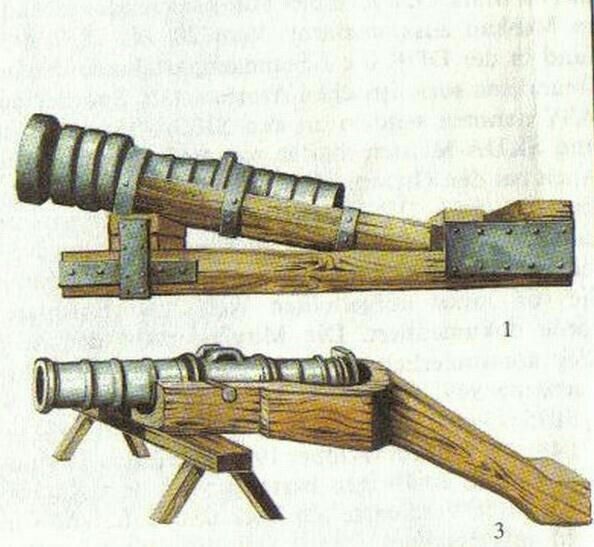

Уже в XIV столетии стали появляться первые казнозарядные пушки. Необходимость в таком способе заряжания была очевидна, прежде всего, для крепостных и корабельных пушек, дульная часть которых находилась в первом случае за крепостной стеной, а во втором — за бортом.

Казнозарядные пушки XV-XVI век

Первые казнозарядные пушки имели чрезвычайно простую и надежную систему.

После пушек, казнозарядный принцип был применен в крепостных ружьях — тех самых, которые на Руси назывались «затинными пищалями». Достаточно вспомнить о том, что стволы некоторых из них имели в длину более трех метров, а в целом «орудия» весили до 60 кг, чтобы представить себе неудобство их заряжания с дула.

Поскольку одному человеку управляться с таким предметом было нелегко, крепостные ружья зачастую относят к промежуточному типу огнестрельного оружия, которое в классификации следовало бы поставить между ручным огнестрельным оружием, то есть собственно ружьем, и артиллерийским орудием.

Крепостное казнозарядное ружье. XVI в.

Стоит отметить, что на Востоке крепостные ружья изготавливали из витого Дамаска.

В дульной части ствола эти ружья зачастую имели раструб, использовавшийся для стрельбы картечью. Продиктовано это было тем обстоятельством, что крепостные ружья предназначались в первую очередь для отбития штурма неприятеля, когда требуется вести огонь, по сути, картечью.

Прицельная пулевая стрельба из них тоже велась, что доказывают высокие прицелы со сквозными отверстиями, количество которых доходило до двенадцати. На середину ствола или цевья прикрепляли мешок с песком или какой-нибудь другой тяжелый предмет, что позволяло уменьшить отдачу при выстреле.

Интересно отметить, что европейские крепостные ружья были короче и намного тяжелее азиатских.

Впоследствии стали изготавливать обычные казнозарядные ружья, и даже пистолеты.

Капсюльный казнозарядный пистолет.

Бельгия. Середина XIX в.

Самое раннее ружье из дошедших до наших дней это казнозарядная аркебуза короля Англии Генриха VIII датированное 1537 годом.

Она хранится в лондонском Тауэре, где в описи 1547 года числится как «штука с камерой, с деревянным ложем и с бархатной обивкой под щеку». Первоначальный колесцовый замок был утрачен и в XIX веке заменен фитильным. Надо сказать, что король — большой любитель оружия — оставил после себя в арсенале 139 заряжаемых с казенной части ружей.

Казнозарядное ружье. Англия (?). 1537

При короле Франции Генрихе IV (1589-1610) часть французской кавалерии была вооружена казнозарядными ружьями.

Во второй половине XVI века в Италии появляются первые, заряжающиеся с казенной части, пистолеты.

Это были кремнево-ударные пистолеты, стволы которых поворачивались на шарнирах вниз под прямым углом к прикладу. Пороховой заряд, так же как и в ранее описанной конструкции, помещался в отдельной, вставляемой с казенной части каморе.

Двуствольное капсюльное казнозарядное ружье системы Робера.

Париж, мастер Жан-Антуан Робер. 1834. Деталь

В 1776 году майор 71-го Шотландского полка Патрик Фергюссон изобрел казнозарядный кремнево-ударный карабин, который был принят на вооружение в Британской армии. Этот же карабин нашел широкое применение в Америке во время Войны за независимость.

каталогКаталог холодного оружияШтыки, ножи, кинжалы (фото, ТТХ)

Разумеется, систем появлялось много. Все их перечислять нет ни возможности, ни необходимости, ибо все они были переходными и долго не употреблялись.

Нужно, тем не менее, отметить систему американского конструктора Джона Холла, которая была изготовлена на основе предшествующих образцов и превзошла их с точки зрения технического решения.

↑Все изменения в 2023 году

Как купить патроны

О легализации оружия

Наследование оружия

Ручное огнестрельное оружие в Европе и России XV-XIX веков

О Великой Отечественной и не только…

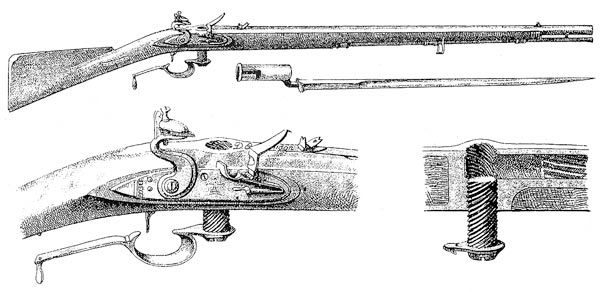

В 50-60-х гг. XIX в. в Европе и за океаном появилось великое множество капсюльных казнозарядок. Имелось немало и переделочных из бывших дульно-зарядных ружей. Такими были винтовки образца 1863 и 1867 гг. баденских и баварских стрелков, английская пехотная винтовка Монтсторма образца 1860 г., кавалерийский карабин Вестли Ричардса образца 1862 г., саксонская пехотная винтовка Дрешлера образца 1865 г. и др. Всех не перечислить и не описать. Большинство из них имело в казённой части ствола поворотный скользящий затвор, запиравший в стволе простейший бумажный патрон с пулей и порохом. Капсюль надевался на затравочный стержень отдельно и разбивался независимо расположенным курком.

XIX в. в Европе и за океаном появилось великое множество капсюльных казнозарядок. Имелось немало и переделочных из бывших дульно-зарядных ружей. Такими были винтовки образца 1863 и 1867 гг. баденских и баварских стрелков, английская пехотная винтовка Монтсторма образца 1860 г., кавалерийский карабин Вестли Ричардса образца 1862 г., саксонская пехотная винтовка Дрешлера образца 1865 г. и др. Всех не перечислить и не описать. Большинство из них имело в казённой части ствола поворотный скользящий затвор, запиравший в стволе простейший бумажный патрон с пулей и порохом. Капсюль надевался на затравочный стержень отдельно и разбивался независимо расположенным курком.

Преимущества казнозарядного огнестрельного оружия были очевидны. При заряжании с дула, дабы порох не остался на стенках канала ствола, ружьё ставили в вертикальное положение. Стрелку приходилось подниматься во весь рост, подставляя себя под пули. Казнозарядное ружьё можно заряжать и в другом положении, например, лёжа, что гораздо безопаснее. Казнозарядки более скорострельны и в бою позволяли вести огонь интенсивнее.

Казнозарядки более скорострельны и в бою позволяли вести огонь интенсивнее.

С распространением нарезного оружия выявилось ещё одно преимущество заряжания с казённой части: пуля лучше вдавливалась в нарезы, что повышало меткость стрельбы. Первые казнозарядные системы появились ещё в конце XVI в. Но это были единичные экземпляры, созданные талантливыми изобретателями. Попытки массового производства казнозарядного оружия и вооружения им армии начались только со второй половины XVIII в. В 1770 г. часть австрийской пехоты и кавалерии получила на вооружение казнозарядное кремнёвое ружье, разработанное миланским оружейником Джузеппе Креспи. Но его система не предотвращала прорыва газов в месте соединения каморы со стволом. Поэтому ружья Креспи были ненадёжными, и в 1779 г. от них отказались.

Американский 13,5-миллиметровый кавалерийский капсюльный казнозарядный карабин системы Барнсайда образца 1864 г. На фотографии – с открытым затвором (сверху). Капсюльный казнозарядный карабин системы Вестли Ричардса. Масса – 3 кг, калибр – 11,43 мм. Великобритания. 1866 г. (внизу)

Масса – 3 кг, калибр – 11,43 мм. Великобритания. 1866 г. (внизу)

Во Франции на вооружении драгун, моряков и небольшой части пехоты имелось так называемое венсенское ружьё образца 1778 г. Перед заряжанием ружья солдат за специальную рукоятку поворачивал ствол, расцепляя его с казёнником, и сдвигал вперёд. А вставив патрон, возвращал ствол в исходное положение. Замок у ружья был кремнёвый. В 1776 г. во время войны с восставшими колониями в Северной Америке англичане испытывали казнозарядные ружья с крановыми затворами, разработанные майором Фергюссоном. Одним из последних образцов кремнёвого ружья с каморным затвором стало ружьё системы полковника Джона Хала. Такими ружьями была вооружена американская армия в 1819-1844 гг.

Патроны к карабинам Вестли Ричардса (верхний) Патроны к карабинам Барнсайда (нижний)

Но большинство конструкций конца XVIII – начала XIX в. так и не вышло из стадии опытных образцов. Только к середине XIX в., в эпоху промышленной революции, технические усовершенствования сказались на вооружении войск. Улучшилось качество выделки оружия. Машинная обработка металлов позволяла плотно и точно подгонять детали. Конструкторы обрели возможность претворить в жизнь многие свои идеи.

Улучшилось качество выделки оружия. Машинная обработка металлов позволяла плотно и точно подгонять детали. Конструкторы обрели возможность претворить в жизнь многие свои идеи.

К новым разработкам относилось американское пехотное ружьё системы Шарпа образца 1848 г. В нём бумажный патрон запирался в стволе клином, передвигавшимся в пазах ствольной коробки вверх и вниз с помощью расположенного внизу рычага. Разбитие капсюля и воспламенение производились так же, как и в переделочных ружьях.

В кавалерийском карабине генерала Барнсайда, созданном в США в 1856 г., затвор управлялся, как у винтовки Шарпа. Только вместо клина здесь движением рычага поднималась и опускалась зарядная камора. В неё вставлялся придуманный изобретателем особый патрон с латунной гильзой конической формы, что ускоряло процесс заряжания. В донце гильзы располагалось запальное отверстие, через которое к основному заряду проникало пламя от капсюля.

Появление унитарных патронов

Начиная с середины XIX в. основным двигателем прогресса огнестрельного оружия стало изменение способа его заряжания и усовершенствование конструкции патрона. Заряжание с казённой части гораздо удобнее и быстрее, но казну нужно было плотно запереть. Beдь, поскольку затвор подвижен, между ним и стволом всегда есть зазоры. Через них пороховые газы стремятся вырваться наружу как раз там, где находится лицо стрелка. Прорыв газов мог привести к тяжёлой травме. Бумажный патрон с заклеенной внутри пулей не мог предотвратить выброс пороховых газов. Поэтому развитие казнозарядного оружия в первую очередь зависело от преобразования патрона.

основным двигателем прогресса огнестрельного оружия стало изменение способа его заряжания и усовершенствование конструкции патрона. Заряжание с казённой части гораздо удобнее и быстрее, но казну нужно было плотно запереть. Beдь, поскольку затвор подвижен, между ним и стволом всегда есть зазоры. Через них пороховые газы стремятся вырваться наружу как раз там, где находится лицо стрелка. Прорыв газов мог привести к тяжёлой травме. Бумажный патрон с заклеенной внутри пулей не мог предотвратить выброс пороховых газов. Поэтому развитие казнозарядного оружия в первую очередь зависело от преобразования патрона.

В 1812 г. швейцарский оружейник Самюэль Иоганн Поли создал для своего казнозарядного ружья первый унитарный патрон. То есть патрон, соединяющий в себе, внутри гильзы, пулю, порох и капсюль. Впоследствии прусский оружейник Дрейзе модернизировал систему Поли, сконструировав игольчатую винтовку. Она снабжалась скользящим затвором, с помощью которого унитарный бумажный патрон досыпался в патронник. В патроне Дрейзе капсюль располагался внутри гильзы у донца пули. Для его разбития использовался длинный боёк в виде иглы. Он протыкал гильзу и заряд и накалывал капсюль. В момент выстрела гильза сгорала. Стреляли свинцовыми расширительными пулями. Но унитарные патроны игольчатых ружей оставались бумажными. Прорыв пороховых газов в затвор продолжался, а обгоревшие остатки бумажных гильз засоряли канал ствола.

В патроне Дрейзе капсюль располагался внутри гильзы у донца пули. Для его разбития использовался длинный боёк в виде иглы. Он протыкал гильзу и заряд и накалывал капсюль. В момент выстрела гильза сгорала. Стреляли свинцовыми расширительными пулями. Но унитарные патроны игольчатых ружей оставались бумажными. Прорыв пороховых газов в затвор продолжался, а обгоревшие остатки бумажных гильз засоряли канал ствола.

Французский оружейник Казимир Лефоше в 1837 г. разработал новую конструкцию унитарного патрона. Он получил наименование «шпилечный». Патрон всё ещё имел бумажную гильзу, но уже с металлическим поддоном в тыльной части. Внутри поддона располагался капсюль, а сбоку выводился специальный ударник – шпилька. При ударе внешнего курка по выступающей сбоку шпильке воспламенялся капсюль и происходил выстрел. Патрон с металлическим поддоном исключал прорыв пороховых газов назад. Но торчащие шпильки были небезопасны и при неловком обращении могли вызвать случайный выстрел. Шпилечный патрон нашёл применение только в охотничьих ружьях револьверах.

Наконец, в 1855 г. французский изобретатель Потте предложил патрон центрального воспламенения. Этот тип боеприпасов до сих используется в преобладающем числе оружейных систем мира. Новый патрон также представлял собой бумажную гильзу, снабжённую латунным колпачком-поддоном. Но капсюль располагался посередине поддона в специальном гнезде. Конструкция оказалась настолько удачной, что для гладкоствольных охотничьих ружей она сохранилась практически без изменений до нашего времени. А для нарезного дальнобойного и боевого оружия патрон был улучшен в 1864 г. англичанином Эдвардом Боксером. Он заменил бумажную (папковую) гильзу латунной.

Патрон с металлической гильзой полностью предотвращает прорыв пороховых газов через затвор. По прочности и долговечности металлические патроны превосходят бумажные и безотказны при любых погодных условиях. Они, кроме того, обладают лучшими баллистическими данными.

Прусские казнозарядные игольчатые винтовки Дрейзе под унитарный патрон калибра 15,43 мм (сверху вниз): пехотная образца 1841 г. , длина – 1430 мм; стрелковая образца 1860 г., длина – 1285 мм; егерская образца 1854 г., длина – 1 245 мм.

, длина – 1430 мм; стрелковая образца 1860 г., длина – 1285 мм; егерская образца 1854 г., длина – 1 245 мм.

С этого момента во всём мире развитие огнестрельного оружия оказалось теснейшим образом связано с конструкцией патронов, обладающих теми или иными специальными качествами, например, особой мощностью заряда или особой пробивной либо убойной силой пули и т. п. Конкретные образцы оружия стали создаваться теперь под определённый тип патрона, а часто под уже существующий патрон.

***

Винтовкам Шарпа и карабинам Барнсайда довелось побывать в настоящих боях. Они применялись во время Гражданской войны в США в 1861-1865 гг. Более совершенными оказались игольчатые системы, выполненные под бумажный унитарный патрон. Первую игольчатую винтовку сконструировал в 1827 г. немецкий механик Иоганн Николаус фон Дрейзе. После длительных испытаний 4 декабря 1840 г. она была введена на вооружение прусской армии под названием «ударная винтовка образца 1841 г.» Её боевые возможности долгое время хранились в тайне.

Затвор прусской игольчатой винтовки Дрейзе

Винтовка Дрейзе калибра 15,44 мм обладала небольшой дальностью полёта пули с убойной силой на дистанции до 500 м. Но по скорострельности винтовке Дрейзе в ту пору не было равных. Из неё можно было сделать пять прицельных выстрелов в минуту. Кроме пехотного образца на вооружении прусской армии состояли стрелковая винтовка модели 1860 г., винтовка егерских батальонов 1865 г., пионерные (сапёрные) ружья 1866-1867 и 1869 гг., карабин 1857 г. для драгун и гусар, крепостное ружьё 1865 г., а также пистолет образца 1856 г.

В австро-прусской войне 1866 г. игольчатые ружья обеспечили прусака победу. Например, в битве у Проблуца австрийская пехота численностью 18 тыс. человек, встреченная частым огнём противника из винтовок Дрейзе, за 20 минут боя потеряла до 6 тыс. солдат, т. е. треть своего состава.

Итоги австро-прусской войны заставили другие страны задуматься над разработкой собственных игольчатых ружей. Вскоре на вооружение французской армии поступила однозарядная игольчатая винтовка системы Шасспо образца 1866 г. У неё был уменьшенный до 11 мм калибр. Пуля массой 23 г вылетала из ствола со скоростью 430 м/с, т. е. в 1,5 раза быстрее, чем у винтовки Дрейзе. Модель Шасспо была на 700 г легче модели Дрейзе и со штыком весила 4,7 кг. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. французские войска уже имели на вооружении винтовки Шасспо, но бездарность высшего военного руководства Наполеона III не позволила французам использовать преимущества своего оружия. В Италии игольчатую винтовку в 1867 г. сконструировал контролёр государственного арсенала в городе Терни М. Каркано. Тогда же подобное оружие появилось и в России.

У неё был уменьшенный до 11 мм калибр. Пуля массой 23 г вылетала из ствола со скоростью 430 м/с, т. е. в 1,5 раза быстрее, чем у винтовки Дрейзе. Модель Шасспо была на 700 г легче модели Дрейзе и со штыком весила 4,7 кг. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. французские войска уже имели на вооружении винтовки Шасспо, но бездарность высшего военного руководства Наполеона III не позволила французам использовать преимущества своего оружия. В Италии игольчатую винтовку в 1867 г. сконструировал контролёр государственного арсенала в городе Терни М. Каркано. Тогда же подобное оружие появилось и в России.

Самое пристальное внимание созданию казнозарядного оружия под металлический патрон стали уделять в 60-х гг. XIX в. Впервые к его серийному выпуску приступили в США. Проверку боем оружие прошло там же в ходе Гражданской войны. Это были винтовки Морзе, Пибоди, Спенсера, Шарпа, Балларда, Ремингтона и другие, разработанные в 1857-1865 гг. Некоторые из них переделывались из дульно-зарядных. Оснащение их откидными (при заряжании) затворами и новыми прицелами для стрельбы патроном улучшенной баллистики не требовало много времени и денежных средств.

Оснащение их откидными (при заряжании) затворами и новыми прицелами для стрельбы патроном улучшенной баллистики не требовало много времени и денежных средств.

Следующим этапом в развитии стрелкового оружия стало введение и повсеместное распространение металлических патронов. Их устройство и производство было сложнее, но сулило оружию большие перспективы. Гражданская война в США послужила толчком к конструированию ружья системы Ремингтона образца 1864 г. Оно имело так называемый крановый затвор, принцип действия которого похож на работу водопроводного крана, где при повороте рукоятки задвижка перекрывает воду. В винтовке Ремингтона при движении затвора вниз открывалась казна для заряжания, а при возврате его вверх плотно закрывался канал ствола.

Такой затвор имел несложное устройство, был дёшев и не допускал даже малейшего прорыва газов. Винтовка Ремингтона поступила на вооружение армий Швеции, Норвегии, Греции, Испании и Дании. В Австрии по системе Ремингтона выпускались пистолеты для военно-морского флота образца 1866 и 1867 гг. и армейский пистолет модели 1871 г.

и армейский пистолет модели 1871 г.

Армии ведущих европейских стран в спешном порядке начали перевооружаться оружием под металлические патроны. В 1867 г. в Австро-Венгрии появилась крановая винтовка Иозефа Верндля и Карела Голуба. Через год на казнозарядки под металлические патроны перешла баварская армия. В 1871 г. были разработаны и приняты на вооружение английская винтовка Мартини-Генри и немецкая – братьев Маузер. В том же году бельгийская гвардия и кавалерия получили оружие Комблэна, а Голландия – винтовку Бомона. Перечисленное оружие обладало затворами самых различных типов.

Немецкая 11-мм однозарядная пехотная винтовка «Маузер» образца 1871 г. На фотографии – с открытым затвором

Скажем, у винтовки Мартини-Генри (применявшейся турецкой армией в войне с Россией в 1877-1878 гг.) был качающийся затвор. При откидывании вниз рукоятки, расположенной под ствольной коробкой, затвор опускался и открывал патронник, куда вставлялся патрон. Капсюль разбивался ударником, который проходил через затвор. По ударнику бил особый курок. Немецкие «маузеры» и голландские «бомоны» имели более перспективные скользящие затворы с поворотом. Главным их преимуществом была хорошая экстракция, т. е. выбрасывание стреляной гильзы. Со временем этот тип затвора полностью вытеснил другие устройства. Итак, металлический патрон безраздельно завоевал стрелковое оружие.

По ударнику бил особый курок. Немецкие «маузеры» и голландские «бомоны» имели более перспективные скользящие затворы с поворотом. Главным их преимуществом была хорошая экстракция, т. е. выбрасывание стреляной гильзы. Со временем этот тип затвора полностью вытеснил другие устройства. Итак, металлический патрон безраздельно завоевал стрелковое оружие.

В России, как и в других странах, много экспериментировали, прежде чем выработать приемлемый образец казнозарядной капсюльной винтовки, а затем и винтовки под металлический патрон. Этим занимались Комитет об улучшении ружей и штуцеров, а позже – Оружейная комиссия. Сначала главное внимание уделялось поиску модели капсюльной казнозарядной винтовки под бумажный патрон. Причём в первую очередь искали систему, пригодную для переделки дульно-зарядных винтовок образца 1856 и 1858 гг.

В ноябре 1866 г. для вооружения русских войск была утверждена винтовка, переделанная по системе англичанина Терри и усовершенствованная браковщиком тульского оружейного завода И. Г. Норманом. Винтовка была рассчитана на стрельбу обычным бумажным патроном без капсюля. Она имела скользящий затвор, заряжалась в семь приёмов и развивала скорострельность пять-шесть выстрелов в минуту. Но скорость стрельбы замедлялась из-за надевания капсюля на затравочный стержень. Серийная винтовка Терри – Нормана имела длину без штыка 1340 мм, калибр – 15,24 мм и массу – 4,4 кг. Всего было выпущено 62 тыс. казнозарядных капсюльных винтовок Терри – Нормана. Оснащение ими армии рассматривалось как временное, как ступень на пути к более совершенному оружию.

Г. Норманом. Винтовка была рассчитана на стрельбу обычным бумажным патроном без капсюля. Она имела скользящий затвор, заряжалась в семь приёмов и развивала скорострельность пять-шесть выстрелов в минуту. Но скорость стрельбы замедлялась из-за надевания капсюля на затравочный стержень. Серийная винтовка Терри – Нормана имела длину без штыка 1340 мм, калибр – 15,24 мм и массу – 4,4 кг. Всего было выпущено 62 тыс. казнозарядных капсюльных винтовок Терри – Нормана. Оснащение ими армии рассматривалось как временное, как ступень на пути к более совершенному оружию.

Капсюльный казнозарядный карабин системы Терри. Масса 3,2 кг, калибр – 13,72 мм. Великобритания, 1861 г.

В 1866 г. в Оружейную комиссию с предложением игольчатой винтовки обратился англичанин Карле. В целом ружьё было неплохим и обладало повышенной скорострельностью – до десяти выстрелов в минуту. Огонь из винтовки вёлся унитарными патронами полковника Вельтищева, у которых капсюль располагался в специальном деревянном кружке в донце гильзы. 28 марта 1867 г. винтовку системы Карле приняли на вооружение. Выпускалась она в двух вариантах: стрелковом и пехотном.

28 марта 1867 г. винтовку системы Карле приняли на вооружение. Выпускалась она в двух вариантах: стрелковом и пехотном.

На этой фотографии хорошо видно устройство русской игольчатой винтовки системы Карле образца 1867 г.

Прицел стрелковой винтовки допускал ведение огня на расстоянии до 853 м, а пехотной – только на 427 м. Переделка дульно-зарядных винтовок в игольчатые обходилась довольно дорого, поэтому было изготовлено всего 215 500 винтовок Карле. Они славно послужили в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. С ними русские воины шли на приступ турецких крепостей Карс и Ардаган, защищали Баязет.

На картине П.О. Ковалевского «Отстал», 1884 г., изображён русский солдат, рядовой пехотного полка, с полной выкладкой. На плече – винтовка системы Крнка

Первыми винтовками, разработанными в России под металлические боеприпасы, стали переделочные винтовки системы Н.М. Баранова и чеха Сильвестра Крнка калибра 15,24 мм образца 1869 г. Переделке подверглись дульно-зарядные винтовки 1856 г. и казнозарядные Терри – Нормана 1866 г. и Карле 1867 г. Винтовками Баранова оснащали команды военных кораблей, а оружием Крнка – сухопутную армию. Обе винтовки имели откидной затвор. Но у первой он открывался вверх, а у второй влево. Винтовок Баранова было изготовлено всего 9872. Винтовок Крнка – «крынок», как их называли солдаты, – к 1872 г. в войсках насчитывалось 855 500.

Переделке подверглись дульно-зарядные винтовки 1856 г. и казнозарядные Терри – Нормана 1866 г. и Карле 1867 г. Винтовками Баранова оснащали команды военных кораблей, а оружием Крнка – сухопутную армию. Обе винтовки имели откидной затвор. Но у первой он открывался вверх, а у второй влево. Винтовок Баранова было изготовлено всего 9872. Винтовок Крнка – «крынок», как их называли солдаты, – к 1872 г. в войсках насчитывалось 855 500.

15,24 мм однозарядная пехотная винтовка системы Крнка образца 1869 г. и штык к ней. Россия. На фотографии – с открытым затвором и отведенным назад курком

Следующими образцами стрелкового оружия под патроны с металлической гильзой в России стали винтовки американского изобретателя полковника Хайрема Бердана. Модель Бердана № 1 появилась на вооружении русской армии в 1868 г. Эту винтовку по сути дела создали русские оружейники А.П. Горлов и К.И. Гуниус, подвергнув коренной модернизации и улучшению посредственный американский образец. Для своей винтовки оружейники спроектировали патрон со свинцовой пулей и цельнотянутой латунной гильзой бутылочной формы. Баллистические характеристики его были очень высокие. По меткости винтовка Горлова – Гуниуса не имела себе равных среди моделей такого типа. В Америке она даже использовалась для спортивных стрельб. Там её величали «русская винтовка». Но оружию Горлова и Гуниуса не суждено было стать массовым в российской армии.

Баллистические характеристики его были очень высокие. По меткости винтовка Горлова – Гуниуса не имела себе равных среди моделей такого типа. В Америке она даже использовалась для спортивных стрельб. Там её величали «русская винтовка». Но оружию Горлова и Гуниуса не суждено было стать массовым в российской армии.

Русская «бepданка» – 10,67-мм однозарядная стрелковая винтовка системы Бердана № 1 образца 1868 г. с затвором откидного типа

Весной 1869 г. в Россию прибыл X. Бердан, с тем чтобы предложить оружие с более совершенным скользящим затвором. Испытания винтовок подтвердили преимущества новой системы. По конструкции скользящий затвор был проще откидного и дешевле в производстве. Он обеспечивал лучшую экстракцию стреляной гильзы и высокую скорострельность (до 28 выстр./мин). Последнее в немалой степени достигалось за счёт того, что при заряжании винтовки со скользящим затвором стрелок выполнял на один приём меньше, чем при использовании оружия с откидным затвором.

В 1870 г. винтовка Х. Бердана со скользящим затвором была утверждена для использования в русской армии. Правда, нашим оружейникам пришлось внести в её конструкцию 15 изменений, чтобы повысить боевые и эксплуатационные качества. Винтовка Бердана № 2 оказалась одной из лучших моделей своего класса, состоявших в ту пору на вооружении армий мира.

винтовка Х. Бердана со скользящим затвором была утверждена для использования в русской армии. Правда, нашим оружейникам пришлось внести в её конструкцию 15 изменений, чтобы повысить боевые и эксплуатационные качества. Винтовка Бердана № 2 оказалась одной из лучших моделей своего класса, состоявших в ту пору на вооружении армий мира.

На базе пехотной «берданки» (так её часто именовали) под руководством полковника Л. Чебышева были созданы кавалерийские варианты: карабин, драгунское и казачье ружья. Свои боевые возможности «берданки» показали во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С учётом опыта боёв с турками на винтовки установили дополнительные прицелы для поражения целей на расстоянии до 1,5 км. Производство «берданок» образца 1870 г. продолжалось до 1891 г. Им на смену пришли более совершенные и скорострельные магазинные винтовки С.И. Мосина.

продолжение

По материалам книги «Огнестрельное оружие», ред. группа: С. Кузнецов, Е. Евлахович, И. Иванова, М. , Аванта+, Астрель, 2008, с. 64-75.

, Аванта+, Астрель, 2008, с. 64-75.

Традиционное английское

Такой тип ружья довели до совершенства еще в первой половине XX века, и с тех пор оно не особо изменилось. Если есть деньги, то можно заказать ружье ручной работы у мастера, который изготовит его с учетом ваших требований, используя те же самые инструменты и методы, возраст которых уже больше века. Однако будьте готовы подождать года четыре и заплатить в лучшем случае 50 тысяч фунтов стерлингов.

Несмотря на то что двуствольные ружья с вертикальным расположением стволов чаще использовались на официальных охотах и их применение постоянно увеличивается, ружья с горизонтальным расположением стволов все еще находят признание, в особенности на самом верху социальной охотничьей иерархии.

Считается, что ружье с вертикальным расположением стволов легче наводить на цель, так как у него одна плоскость прицеливания и поэтому больше шансов попасть в цель. Посмотрите, из какого оружия стреляют победители стендовых стрельб, чтобы убедиться в этом. У ружья с горизонтальным расположением стволов есть несколько преимуществ в обращении, но настоящая причина любви англичан к ружьям с горизонтальным расположением стволов скрыта глубоко в традициях.

У ружья с горизонтальным расположением стволов есть несколько преимуществ в обращении, но настоящая причина любви англичан к ружьям с горизонтальным расположением стволов скрыта глубоко в традициях.

Необходимо пояснить, что ружье с вертикальным расположением стволов не является чем-то новым. Оно появилось почти в начале производства оружия. В начале XVI века у Генриха VIII были в коллекции ружья с вертикальным расположением ствола. Двуствольное ружье обычно выбирал любой, кто мог заплатить больше, чем за одноствольное ружье времен кремниевых замков. В два раза больше огневой мощи при небольшом увеличении веса и размера. Было несложно отрегулировать положение стволов, но горизонтальная конструкция, несомненно, упростила процесс воспламенения, а также выглядит она гораздо красивее.

Изготовить эффективный кремниевый или ударный замок для ружья с вертикальным расположением стволов, который бы безотказно работал и выглядел красиво, было сложной и довольно дорогой задачей. И все же несколько подобных экземпляров было изготовлено. Таким образом, ружья с горизонтальным расположением стволов стали популярными. Также ружье с горизонтальным расположением стволов легче. До появления загонной охоты стрелку приходилось пройти пешком порядочное расстояние в погоне за своей добычей, поэтому вес ружья был весомым фактором.

Таким образом, ружья с горизонтальным расположением стволов стали популярными. Также ружье с горизонтальным расположением стволов легче. До появления загонной охоты стрелку приходилось пройти пешком порядочное расстояние в погоне за своей добычей, поэтому вес ружья был весомым фактором.

Раньше ружья делали разных калибров, не только 12-го, но и 16-го, 20-го, а также 11-го, 14-го и 18-го. В условиях конкурентной борьбы в садочной стрельбе по голубям больший калибр был, естественно, популярнее. В такие соревнования вкладывалось много денег, поэтому чем больше свинца было в воздухе, тем лучше. В целях честной борьбы организаторы установили правило, что 12-й калибр — максимально разрешенный. С тех пор он стал обычным выбором стрелков.

Вскоре после принятия казнозарядных ружей был разработан новый вид стрельбы. Группы егерей выращивали популяции дичи, уничтожали всех хищников, на усадьбах выпускали дополнительных куропаток и фазанов, которых выращивали в неволе, сажали дополнительные посевы и подбрасывали еду, чтобы те не ушли. У егерей была еще одна задача: нужно было следить, чтобы местные жители не охотились на эту дичь. Потом эти большие и даже громадные стаи куропаток, тетеревов и фазанов поднимали в воздух перед линией ждущих стрелков. Так зародилась загонная охота.

У егерей была еще одна задача: нужно было следить, чтобы местные жители не охотились на эту дичь. Потом эти большие и даже громадные стаи куропаток, тетеревов и фазанов поднимали в воздух перед линией ждущих стрелков. Так зародилась загонная охота.

В охоте обычно участвовало восемь стрелков, для них поднимали столько же птиц, но они не могли стрелять достаточно быстро, чтобы убить или хотя бы успеть выстрелить во многих из них. Охотники выходили из этого положения, имея с собой два, а иногда и три ружья. Под каждое дополнительное ружье нужен был заряжающий. В результате скорость стрельбы увеличивалась в разы.

У ружья с горизонтальным расположением стволов затвор открывается шире, и его не нужно открывать так далеко для перезарядки, как ружье с вертикальным расположением. Повторим, что тренированные стрелки старались убить несколько птиц в воздухе в одной точке: убить двух спереди, пока стая приближается, поменяться ружьем с заряжающим и подстрелить еще две, пока они пролетают над головой, поменяться снова и попробовать убить хотя бы еще одну из уже удаляющейся стаи. Непрерывная скорость стрельбы из двух ружей с горизонтальным расположением стволов и с опытным заряжающим просто поразительна. Ни одна одностволка не сравнится по скорости.

Непрерывная скорость стрельбы из двух ружей с горизонтальным расположением стволов и с опытным заряжающим просто поразительна. Ни одна одностволка не сравнится по скорости.

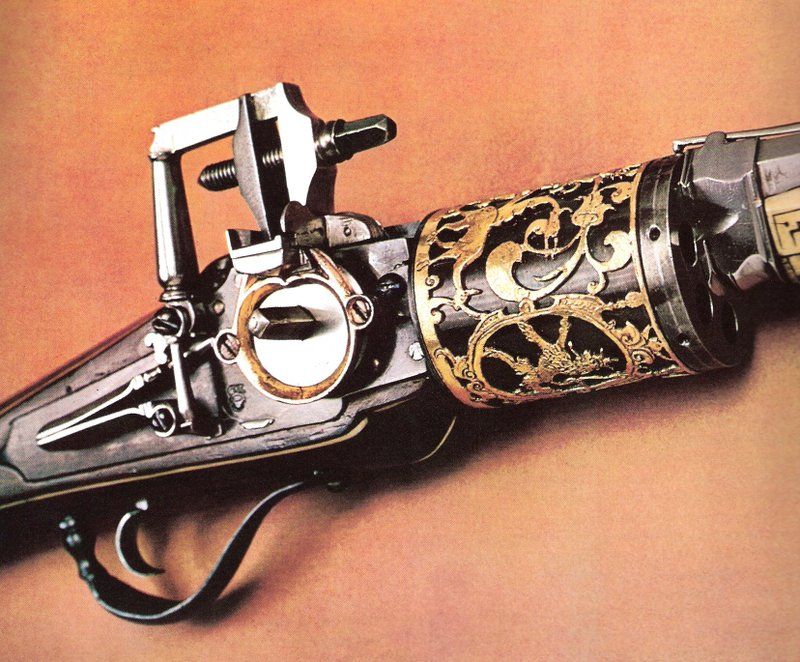

Новички, использующие ружья, иногда считают, что замок Энсона — Дилея хуже, чем замок на боковом основании. Однако это не совсем так. Считается, что ружье с замком на боковом основании более сбалансированно, но замок Энсона — Дилея более крепкий. Немало замков Энсона — Дилея высшего качества было изготовлено.

Один из возможных плюсов замка на боковом основании — это то, что у него больше площадь металлической поверхности, а значит, гравировщику есть, где разгуляться и показать свое мастерство, имея возможность изготовить более красивое ружье.

Дэвид Уотерс 4 июня 2015 в 00:10

Казеннозарядная винтовка, изобретенная Патриком Фергюсоном в 1770 году

Изобретенная: Патриком Фергюсоном

Изобретенная в 1770 году бочка. Винтовка с затвором была изобретена капитаном Патриком Фергюсоном из Питфора, Шотландия.

Винтовки с казенником обычно имели длину 50 дюймов, весили 7 1/2 фунта и имели подвижный целик, обеспечивающий дальность стрельбы от 100 до 500 ярдов. Его 34-дюймовый ствол был коротким для длинной руки пехоты. Он имел казенную пробку, которая проходила перпендикулярно через казенную часть ствола и открывалась на плавно движущейся резьбе одним поворотом спусковой скобы. При опускании затвора открывалась казенная часть ствола, в которую можно было вставить круглый шарик. Когда дуло было направлено вниз, шар катился к передней части патронника и удерживался площадками нарезов. Для этого не требовалось ни ваты, ни пластыря, ни подготовленного картриджа. Пороховой заряд, высыпанный прямо из пороховой пороховой посудины в отверстие за пулей, заполнил патронник. Один полный оборот спусковой скобы в обратном направлении вызывал подъем затвора затвора, закрывая отверстие в верхней части ствола и выбрасывая излишки пороха. С включенной вспышкой винтовка была готова к стрельбе.

Винтовки с казенником обычно имели длину 50 дюймов, весили 7 1/2 фунта и имели подвижный целик, обеспечивающий дальность стрельбы от 100 до 500 ярдов. Его 34-дюймовый ствол был коротким для длинной руки пехоты. Он имел казенную пробку, которая проходила перпендикулярно через казенную часть ствола и открывалась на плавно движущейся резьбе одним поворотом спусковой скобы. При опускании затвора открывалась казенная часть ствола, в которую можно было вставить круглый шарик. Когда дуло было направлено вниз, шар катился к передней части патронника и удерживался площадками нарезов. Для этого не требовалось ни ваты, ни пластыря, ни подготовленного картриджа. Пороховой заряд, высыпанный прямо из пороховой пороховой посудины в отверстие за пулей, заполнил патронник. Один полный оборот спусковой скобы в обратном направлении вызывал подъем затвора затвора, закрывая отверстие в верхней части ствола и выбрасывая излишки пороха. С включенной вспышкой винтовка была готова к стрельбе. История

Начиная примерно с 1650 года были разработаны различные кремневые замки с казенной частью.

Нарезной ствол делал оружие значительно более точным. В качестве бонуса Ferguson весил всего 7 1/2 фунтов, что почти на 3 фунта меньше, чем Brown Bess.

Нарезной ствол делал оружие значительно более точным. В качестве бонуса Ferguson весил всего 7 1/2 фунтов, что почти на 3 фунта меньше, чем Brown Bess. Чтобы убедить старших, в июне 1776 года Фергюсон продемонстрировал свою винтовку группе лордов и генералов в Вулвиче, месте расположения Королевской военной академии, через Темзу от Лондона. Его Величество, его генералы и Фергюсон стремились бросить это грозное оружие в бой против повстанцев, но это было за несколько дней до массового производства. Винтовка не сможет вооружить армию или даже целый полк, чтобы иметь значение в Америке. Фергюсону дали под командование одну роту, всего 100 человек, которых он усердно обучал, чтобы они стали экспертами в обращении со своей винтовкой. Отправленный в Америку, он набрал больше стрелков из разных полков армии генерала Уильяма Хоу. Их первая серьезная битва произошла у Брэндивайн-Крик. Единственными двумя кремневыми затворами, которые производились в больших количествах, были Hall и Crespi.

Разработка изобретения винтовки с затвором

В 1848 году изобретатель Уолтер Хант из Нью-Йорка запатентовал свою «Автоматическую винтовку Volition», включающую трубчатый магазин, который приводился в действие двумя рычагами и сложными рычажными механизмами. Винтовка Ханта стреляла тем, что он называл «ракетным шаром», ранней формой безгильзовых боеприпасов, в которых пороховой заряд находился в полом основании пули. Дизайн Ханта был хрупким и неработоспособным; но в 1849 г. Льюис Дженнингс приобрел патенты Ханта и разработал функционирующую, хотя и сложную версию, которая производилась небольшими партиями компанией Robbins & Lawrence из Виндзора, штат Вермонт, до 1852 г.

Смит и Дэниел Б. Вессон основали компанию Smith & Wesson в Норвиче, штат Коннектикут, в 1852 году для разработки винтовки Volcanic, первой магазинной винтовки. Смит разработал новый патрон Volcanic, который он запатентовал в 1854 году.

Первоначальная винтовка Генри представляла собой винтовку с кольцевым воспламенением . 44 калибра, рычажным механизмом и заряжанием с казенной части, разработанную Бенджамином Тайлером Генри в конце 1850-х годов. Винтовка Генри была первой надежной магазинной винтовкой с рычажным затвором.

44 калибра, рычажным механизмом и заряжанием с казенной части, разработанную Бенджамином Тайлером Генри в конце 1850-х годов. Винтовка Генри была первой надежной магазинной винтовкой с рычажным затвором.

Оливер Винчестер, американский бизнесмен и политик, производил и продавал многозарядную винтовку Винчестера, изобретенную Джоном Мозесом Браунингом. Его рычажный механизм позволял стрелку сделать несколько выстрелов до перезарядки: отсюда и термин «многозарядная винтовка».

Роль изобретения казнозарядной винтовки в развитии человеческой жизни

- Раннее огнестрельное оружие было почти полностью дульнозарядным. Основным преимуществом заряжания с казенной части было сокращение времени перезарядки. Зарядить снаряд и зарядить его в казенную часть было намного быстрее, чем протолкнуть их вниз по длинной трубе, особенно когда трубка имеет спиральные гребни от нарезов.

- В полевой артиллерии заряжание с казенной части позволяет расчету перезаряжать орудие, не подвергая себя огню противника или перемещая орудие (как это требуется для оружия с дульным заряжанием), а также позволяет уменьшить размеры башен и огневых точек (поскольку оружие с казенной частью не нужно втягивать для загрузки).

- С казенной винтовкой легкие пехотинцы могли продолжать заряжать и стрелять, не выходя из укрытия или лежа ничком.

Казеннозарядное оружие | Военная вики

в: Страницы, использующие магические ссылки ISBN, Все статьи с заявлениями без источников, Статьи с заявлениями без источников за ноябрь 2014 г.,

и еще 3

Посмотреть источникКазенная часть от русского 122-мм М1910 гаубица, модифицированная и объединенная со стволом гаубицы 105 мм h47

Казеннозарядное оружие представляет собой огнестрельное оружие, в котором патрон или гильза вставляется или загружается в патронник, встроенный в заднюю часть ствола.

Современное огнестрельное оружие массового производства заряжается с казенной части (хотя минометы обычно заряжаются с дульного). Раннее огнестрельное оружие было почти полностью дульнозарядным. Основным преимуществом заряжания с казенной части является сокращение времени перезарядки — гораздо быстрее загрузить снаряд и заряд в казенную часть, чем проталкивать их по длинной трубе, особенно когда трубка имеет спиральные гребни от нарезов. В полевой артиллерии заряжание с казенной части позволяет экипажу перезарядить орудие, не подвергая себя огню противника или перемещая орудие (как это требуется для дульнозарядного оружия), а также позволяет уменьшить размеры башен и огневых точек (поскольку оружие с казенной частью не требует быть втянутым для погрузки).

В полевой артиллерии заряжание с казенной части позволяет экипажу перезарядить орудие, не подвергая себя огню противника или перемещая орудие (как это требуется для дульнозарядного оружия), а также позволяет уменьшить размеры башен и огневых точек (поскольку оружие с казенной частью не требует быть втянутым для погрузки).

Содержание

- 1 История

- 1.1 Поворотные пистолеты

- 1.2 Огнестрельное оружие

- 1.3 Артиллерия

- 2 См. также

- 3 Каталожные номера

- 4 Внешние ссылки

История

Ранние модели заряжающих с казенной части 15-го и 16-го веков на выставке в Музее Армии в Стокгольме.

Хотя казнозарядное оружие было разработано еще в конце 14 века в Бургундии, [ необходима ссылка ] Зарядка с казенной части стала более успешной с улучшениями в точной инженерии и механической обработке в 19 веке (см. Игольчатый пистолет Дрейзе ).

Главной задачей разработчиков казнозарядного оружия была герметизация казенной части. В конечном итоге эта проблема была решена для оружия меньшего размера за счет разработки автономного металлического патрона. Для оружия, слишком крупного для использования патронов, проблема была решена разработкой прерывистого винта.

В конечном итоге эта проблема была решена для оружия меньшего размера за счет разработки автономного металлического патрона. Для оружия, слишком крупного для использования патронов, проблема была решена разработкой прерывистого винта.

Поворотное ружье

Основная статья: Поворотное казеннозарядное ружье

Поворотное казеннозарядное ружье было изобретено в 14 веке. Они представляли собой особый тип вертлюжных орудий и состояли из небольшой заряжаемой с казенной части пушки, снабженной вертлюгом для легкого вращения, которую можно было заряжать, вставляя камеру в форме кружки, уже заполненную порохом и снарядами. Поворотное орудие с казенной частью имело высокую скорострельность и было особенно эффективно в противопехотных целях.

Огнестрельное оружие

Охотничье ружье Генриха VIII с казенником, 16 век. Затвор вращается влево на петлях и заряжается перезаряжаемым железным патроном. Считается, что его использовали как охотничье ружье для отстрела птиц. Оригинальный механизм блокировки колес отсутствует.

Оригинальный механизм блокировки колес отсутствует.

Казнозарядное огнестрельное оружие, принадлежавшее Филиппу V Испанскому, изготовленное А. Тьенцой, Мадрид, около 1715 года. Оно поставлялось с готовым к зарядке многоразовым патроном. Это микелетная система.

Механизм казнозарядного ружья Филиппа V (фрагмент).

Затвор винтовки Фергюсона.

Казеннозарядное огнестрельное оружие известно с 16 века. У Генриха VIII был один, который он, по-видимому, использовал в качестве охотничьего ружья для стрельбы по птицам. [1]

В начале 18 века производилось больше казнозарядного огнестрельного оружия. Известно, что одно такое оружие принадлежало Филиппу V Испанскому и было изготовлено примерно в 1715 году, вероятно, в Мадриде. Он поставлялся с готовым к загрузке многоразовым картриджем. [2]

Патрик Фергюсон, офицер британской армии, разработал в 1772 году винтовку Фергюсона, кремневое оружие с казенной частью. Примерно двести винтовок были изготовлены и использовались в битве при Брендивайне во время Войны за независимость США, но вскоре после этого они были сняты с производства и заменены стандартным мушкетом Брауна Бесса.

Позже, в середине 19 века, в Европе были предприняты попытки создания эффективного казнозарядного устройства. Были сосредоточены попытки улучшить патроны и способы воспламенения.

В 1808 году в Париже в сотрудничестве с французским оружейником Франсуа Прела Жан Самюэль Поли создал первые полностью автономные патроны: [3] патроны имели медную основу с интегрированным порохом гремучей ртути (главное нововведение Поли). ), бумажная гильза и круглая пуля [4] Патрон заряжался через казенную часть и выстреливался иглой. После этого игольчатое ружье с затвором центрального огня станет главной особенностью огнестрельного оружия. [5] Соответствующее огнестрельное оружие также было разработано Поли. [3] Паули сделал улучшенную версию, которая была защищена патентом 29 сентября 1812 года. [3]

Патрон Паули был дополнительно усовершенствован французским оружейником Казимиром Лефошо в 1828 году путем добавления игольчатого капсюля, но Лефошо не регистрировал свой патент до 1835 года: патрон воспламенения, содержащий порох в картонной оболочке. В 1846 году другой парижский француз, Бенжамен Улье, запатентовал первый полностью металлический патрон, содержащий порох в металлической оболочке. [6] Улье коммерциализировал свое оружие в сотрудничестве с оружейниками Бланшаром или Шарлем Робером. [7] [8] Но последующие патроны Houllier и Lefaucheux, даже если они были первыми цельнометаллическими гильзами, все же были патронами булавочного воспламенения, как те, что использовались в револьверах LeMat (1856) и Lefaucheux (1858), хотя LeMat также превратился в револьвер, использующий патроны кольцевого воспламенения. За год до изобретения Улье, в 1845 году, француз Луи-Николя Флобер изобрел для обеспечения безопасности стрельбы в помещении первый металлический патрон кольцевого воспламенения, состоящий из пули, помещаемой в ударный капсюль. [9] [10] Обычно выпускаемый в калибрах 6 мм и 9 мм, с тех пор он называется патроном Флобера или патроном Боскетта, но он не содержит пороха, единственного метательного вещества, содержащегося в патроне.

В 1846 году другой парижский француз, Бенжамен Улье, запатентовал первый полностью металлический патрон, содержащий порох в металлической оболочке. [6] Улье коммерциализировал свое оружие в сотрудничестве с оружейниками Бланшаром или Шарлем Робером. [7] [8] Но последующие патроны Houllier и Lefaucheux, даже если они были первыми цельнометаллическими гильзами, все же были патронами булавочного воспламенения, как те, что использовались в револьверах LeMat (1856) и Lefaucheux (1858), хотя LeMat также превратился в револьвер, использующий патроны кольцевого воспламенения. За год до изобретения Улье, в 1845 году, француз Луи-Николя Флобер изобрел для обеспечения безопасности стрельбы в помещении первый металлический патрон кольцевого воспламенения, состоящий из пули, помещаемой в ударный капсюль. [9] [10] Обычно выпускаемый в калибрах 6 мм и 9 мм, с тех пор он называется патроном Флобера или патроном Боскетта, но он не содержит пороха, единственного метательного вещества, содержащегося в патроне. это сам капсюль. [11] В англоязычных странах патрон Flobert соответствует патронам .22 BB и .22 CB.

это сам капсюль. [11] В англоязычных странах патрон Flobert соответствует патронам .22 BB и .22 CB.

Первый патрон центрального воспламенения был представлен в 1857 году компанией Pottet с заправкой Berdan и Boxer.

В 1842 году норвежские вооруженные силы приняли на вооружение казнозарядный капсюль Kammerlader, один из первых случаев, когда современная армия широко приняла на вооружение казнозарядную винтовку в качестве основного огнестрельного оружия пехоты.

Dreyse Zündnadelgewehr или игольчатый пистолет Dreyse представлял собой однозарядную казнозарядную винтовку с вращающимся затвором для герметизации казенной части. Он был назван так из-за его 0,5-дюймового игольчатого ударника, который проходил через гильзу бумажного патрона и попадал в ударный капсюль в основании пули. Он начал разрабатываться в 1830-х годах при фон Дрейзе, и в конечном итоге его улучшенная версия была принята Пруссией в конце 1840-х годов. Бумажный патрон и пистолет имели многочисленные недостатки; в частности, серьезные проблемы с утечкой газа. Однако винтовка с большим успехом использовалась в прусской армии во время австро-прусской войны 1866 года. Это, а также франко-прусская война 1870–1871 годов в конечном итоге вызвали большой интерес в Европе к казнозарядным устройствам и прусской военной системе. общий.

Однако винтовка с большим успехом использовалась в прусской армии во время австро-прусской войны 1866 года. Это, а также франко-прусская война 1870–1871 годов в конечном итоге вызвали большой интерес в Европе к казнозарядным устройствам и прусской военной системе. общий.

В 1860 году правительство Новой Зеландии обратилось в Управление по делам колоний с просьбой о дополнительных солдатах для защиты Окленда. [12] Предложение было отклонено, и вместо этого правительство начало запрашивать у Великобритании современное оружие. В 1861 году они разместили заказы на карабин Калишер и Терри, в котором использовалась система заряжания с казенной части с использованием пули, состоящей из стандартной свинцовой пули Мини калибра .54, снабженной зарядом и жирным пыжом, обернутым азотированной бумагой для сохранения водонепроницаемости. Карабин был выпущен в небольшом количестве для английской кавалерии (гусар) с 1857 года. Несколько лет спустя в Новую Зеландию было доставлено около 3–4000 карабинов. Карабин широко использовался лесными рейнджерами, нерегулярным отрядом во главе с Густавом фон Темпски, который специализировался на боевых действиях в лесу и разведке. Фон Темпски понравился короткий карабин, который можно было заряжать лежа. Водонепроницаемый картридж было легче сохранить сухим в буше Новой Зеландии. В конце 1860-х годов правительство Новой Зеландии выпустило или хранило около 1800 карабинов. Исследователи полагают, что остаток был продан частным лицам и ополченцам во время войны Вайкато. В музеях Новой Зеландии хранится небольшое количество этих карабинов в хорошем состоянии. [13] По крайней мере, один экземпляр из Новой Зеландии, полностью вырезанный в традиционном стиле маори, недавно был продан в Великобритании. Неизвестно, использовалось ли это оружие маори, сражавшимися на стороне фон Темпски, или это было трофейное оружие или один из карабинов, проданных частным лицам.

Карабин широко использовался лесными рейнджерами, нерегулярным отрядом во главе с Густавом фон Темпски, который специализировался на боевых действиях в лесу и разведке. Фон Темпски понравился короткий карабин, который можно было заряжать лежа. Водонепроницаемый картридж было легче сохранить сухим в буше Новой Зеландии. В конце 1860-х годов правительство Новой Зеландии выпустило или хранило около 1800 карабинов. Исследователи полагают, что остаток был продан частным лицам и ополченцам во время войны Вайкато. В музеях Новой Зеландии хранится небольшое количество этих карабинов в хорошем состоянии. [13] По крайней мере, один экземпляр из Новой Зеландии, полностью вырезанный в традиционном стиле маори, недавно был продан в Великобритании. Неизвестно, использовалось ли это оружие маори, сражавшимися на стороне фон Темпски, или это было трофейное оружие или один из карабинов, проданных частным лицам.

Во время Гражданской войны в США было задействовано много казнозарядных устройств. Sharps использовали успешную конструкцию отбрасываемого блока. Greene использовал вращающийся затвор и питался с казенной части. Спенсер, в котором использовался затвор с рычажным приводом, питался из съемного трубчатого магазина на семь патронов. Генри и Вулканик использовали металлические патроны кольцевого воспламенения, питаемые из трубчатого магазина под стволом. Они имели значительное преимущество перед дульными заряжателями. Улучшения в заряжателях с казенной части положили конец дульным заряжателям. Чтобы использовать огромное количество излишков дульнозарядных устройств войны, в 1866 году была принята переделка Allin Springfield. Генерал Бернсайд изобрел казнозарядную винтовку еще до войны.

Sharps использовали успешную конструкцию отбрасываемого блока. Greene использовал вращающийся затвор и питался с казенной части. Спенсер, в котором использовался затвор с рычажным приводом, питался из съемного трубчатого магазина на семь патронов. Генри и Вулканик использовали металлические патроны кольцевого воспламенения, питаемые из трубчатого магазина под стволом. Они имели значительное преимущество перед дульными заряжателями. Улучшения в заряжателях с казенной части положили конец дульным заряжателям. Чтобы использовать огромное количество излишков дульнозарядных устройств войны, в 1866 году была принята переделка Allin Springfield. Генерал Бернсайд изобрел казнозарядную винтовку еще до войны.

В 1866 году французы приняли на вооружение новую винтовку Шассепо, которая была значительно улучшена по сравнению с игольчатым ружьем, поскольку из-за системы герметизации де Банжа в ней было значительно меньше утечек газа. Первоначально британцы взяли существующий Enfield и оснастили его затвором Snider (сплошной блок, шарнирно закрепленный параллельно стволу), стреляющим патроном Boxer. После конкурсных испытаний 104 орудий в 1866 году британцы решили принять в 1871 году производную от Пибоди модель Martini-Henry с заряжанием через люк.

После конкурсных испытаний 104 орудий в 1866 году британцы решили принять в 1871 году производную от Пибоди модель Martini-Henry с заряжанием через люк.

Однозарядные затворы с казенной частью использовались на протяжении второй половины 19 века, но постепенно были заменены различными конструкциями магазинных винтовок, впервые использованных во время Гражданской войны в США. Зарядные устройства с ручным заряжанием уступили место ручному магазинному питанию, а затем и самозарядным винтовкам.

Артиллерия

Трехзарядная экспериментальная казнозарядная пушка (очередь) Генриха VIII, 1540 г. 1543.

Анимация, показывающая цикл заряжания большой морской казнозарядной пушки. Обратите внимание, что есть ряд взаимосвязанных дверей, которые никогда не оставляют открытого пути от оружейной рубки, по которой может пройти вспышка, к магазину.

Основная статья: Затвор с нарезным затвором

Первое современное нарезное затвор с затвором представляет собой затвор с затвором, изобретенный Мартином фон Варендорфом, с цилиндрической пробкой затвора, закрепленной горизонтальным клином в 1837 году. В 1850-х и 1860-х годах Уитворт и Армстронг изобрели усовершенствованную артиллерию с казенной частью.

В 1850-х и 1860-х годах Уитворт и Армстронг изобрели усовершенствованную артиллерию с казенной частью.

Морские орудия М1867, произведенные в Императорской России [14] на Обуховском государственном заводе, использовали технологию Круппа.

См. также

- Затвор

- Затвор

- Нарезной мушкет

Каталожные номера

- ↑ Выставка Лондонского Тауэра.

- ↑ Выставка Musée de l’Armée, Париж.

- ↑ 3.0 3.1 3.2 Химический анализ огнестрельного оружия, боеприпасов и остатков огнестрельного оружия Джеймс Смит Уоллес, с. 24 [1]

- ↑ Огнестрельное оружие Роджер Поли с. 94

- ↑ История огнестрельного оружия В.Ю. Карман с. 121

- ↑ Les Lefaucheux , Мэтр Симили, весна 1990 г. (на французском языке)

- ↑ Пример пистолета Бенджамина Улье, изготовленного совместно с оружейником Бланшаром.

- ↑ Пример пистолета Бенджамина Улье, изготовленного совместно с оружейниками Бланшаром и Шарлем Робером.

- ↑ История огнестрельного оружия (fireadvantages.com)

- ↑ Как работает оружие (fireadvantages.com)

- ↑ Секция стрельбы ( la section de tir ) официального сайта (на французском языке) ассоциации современной стрельбы в помещении в Бельгии, Les Arquebusier de Visé .

- ↑ Белич, Джеймс (1986). Новозеландские войны. Окленд: Пингвин. стр. 119–125. ISBN 0-14-027504-5.

- ↑ Музей Те Авамуту, Те Авамуту, Вайкато, Новая Зеландия. Заметки об исследованиях и карабин C и T

- ↑ История русской артиллерии с середины XIX века до 1917 года.

Внешние ссылки

- «Казнозарядная нарезная артиллерия». Глобальная безопасность . http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/new-navy2.htm. Проверено 25 февраля 2009 г. .

- «История нарезной пушки: открытие казнозарядного орудия и конических снарядов». 12 июля 1861 г. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9F0CE6DA1F38E333A25751C1A9619C946091D7CF.