7,62-мм самозарядная винтовка Дегтярева обр. 1930 года

Винтовка разработана под руководством В. А. Дегтярева конструкторами БНК и С. В1930 году винтовка была принята на вооружение.

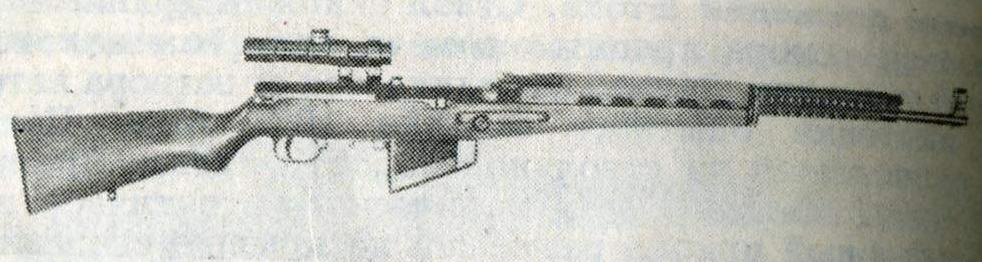

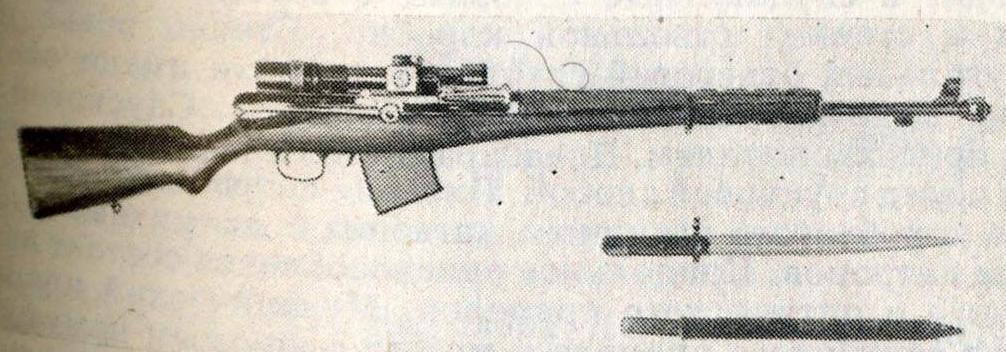

7,62 мм самозарядная винтовка Дегтярева обр. 1930 г.

Принцип работы

Работа самозарядной винтовки основана на принципе отвода пороховых газов через специальное отверстие в неподвижном стволе. Пороховые газы действуют на газовый поршень, соединенный с муфтой, при коротком ходе последней.

Запирание осуществляется при помощи двух личинок (упоров), симметрично расположенных в боковых стенках ствольной коробки. Ударный механизм куркового типа. Спусковой механизм рассчитан на ведение только одиночного огня.

Питание

Винтовка снабжена коробчатым магазином на 5 патронов, расположенных в шахматном порядке. Наполнение магазина производится из обоймы, вставляемой сверху в специальные пазы на крышке коробки.

Винтовка имеет открытый диоптрический прицел и кронштейн для оптического прицела, который крепится с левой стороны коробки.

Для штыкового боя винтовка имеет штык клинкового типа, который в обычных условиях носится в ножнах.

Обзор 7,62-мм самозарядной винтовки Дегтярева обр. 1930 года. Фотография из энциклопедии ковровского оружия

Охлаждение ствола винтовки — воздушное, поэтому ствольная накладка на нем укорочена и образует с ложей ряд отверстий. В удлиненном наконечнике ложи тоже имеются отверстия для свободного доступа воздуха.

Основные характеристики винтовки:

• масса винтовки без штыка и патронов 4,8 кг;

• длина винтовки без штыка 1170 мм;

• длина винтовки со штыком 1510 мм;

• длина прицельной линии 815 мм;

• прицельная дальность 1500 м;

• длина хода затвора 110 мм;

• практическая скорострельность 20 выстрелов в минуту;

• количество деталей 114;

• количество частей при полной разборке .

76.

76.

Источник: Энциклопедия ковровского оружия стр. 29-30

Фотография содержит изображение предмета, принадлежащего собранию (коллекции) ФГБУ Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ.

ВИМАИВиВС обладает правом разрешать или запрещать его использование на основании статьи 36 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

По вопросам получения разрешения на использование изображения данного предмета Вы можете обратиться по адресу [email protected]

Экспонат предоставлен

(ВИМАИВиВС)

http://www.artillery-museum.ru/

Адрес музея:

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 7

Санкт-Петербург, Александровский парк, 7

Тел.: (812) 232 02 96

Е-mail: [email protected]

7,62 мм самозарядная винтовка Дегтярева обр.1932г. (СВД-32) (1932г.)

| Даты разработки-испытания/ на вооружении | 1933-36/36 |

| Патрон | 7,62х54 мм R |

| Начальная скорость пули (м/сек) | н.д. |

| Боевая скорострельность / темп стрельбы (выстр./мин.) | 20-30/- |

| Прицельная дальность (м) | 1500 |

| Длина со штыком/ без (мм) |

1510 / 1170 |

| Длина ствола (мм.) |

627 |

| Вес с патронами/ без (кг.) |

н.д./ 4,8 (без штыка) |

| Емкость магазина (шт) | 5, 10, 15 |

| Разработка (конструктор) | БНК ИНЗ-2 (Дегтярев В. А.) А.) |

| Производители | завод № 180/74 (Ижевск) |

| Выпуск | 330 |

| Примечания |

В марте 1930 года состоялся третий конкурс автоматических винтовок, на котором были представлены от БНК 5 винтовок Дегтярева с постоянным магазином на пять патронов и отъемными на 10 и 15 патронов и от ТОЗ 5 винтовок Токарева с отъемными магазинами на 5 и 10 патронов. Они сохранили в основном особенности предыдущих образцов .Комиссия пришла к выводу, что «самозарядные винтовки обеих испытываемых систем по причине большого числа задержек в стрельбе, поломок и различных повреждений нельзя признать надежным в боевых условиях оружием и поэтому в настоящем своем виде их нельзя признать пригодными для вооружения РККА». Хотя ни одна из винтовок, разработанных в 20-х годах, не отвечала полностью предъявляемым требованиям, для ускорения внедрения в войска индивидуального автоматического оружия Реввоенсовет СССР 28 апреля 1930 года принял решение о заказе промышленности опытной партии винтовок Дегтярева. Автоматика винтовки работает на газовом двигателе с коротким ходом поршня. Запирание осуществляется при помощи двух личинок (упоров), симметрично расположенных в боковых стенках ствольной коробки. Ударный механизм куркового типа. Спусковой механизм рассчитан на ведение только одиночного огня. Наполнение магазина производится из обоймы, вставляемой сверху в специальные пазы на крышке коробки. Винтовка имеет открытый диоптрический прицел и кронштейн для оптического прицела, который крепится с левой стороны коробки.

|

| Источники: |

Болотин Д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб. Полигон. 1995г. Газенко В.Н. Отечественные автоматические Москва. ACT. Астрель. 2001. http://fai.org.ru/forum/topic/42597-ai-oruzheynaya/?page=8 https://zen.yandex.ru/media/rufirearmsclub/avtomaticheskaia-vintovka-degtiareva-1926-goda-5c3cc4eaca940600aa08ec8f |

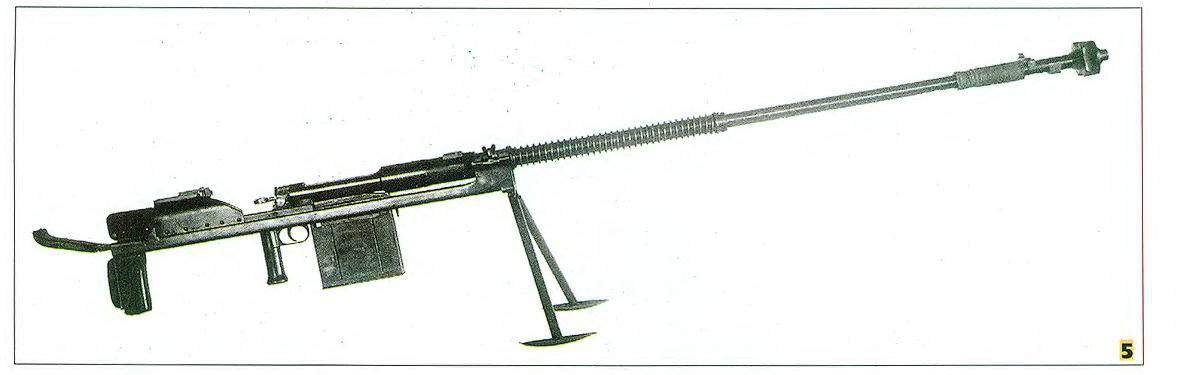

Ручной пулемет Дегтярева Вторая жизнь — Энциклопедия безопасности

Там, где закон любой страны допускает более-менее свободный оборот стрелкового оружия среди населения, производители оного начинают предлагать самые разные идеи. Среди них есть и уникальные, например, суровые переработанные модели оружия старых времен. В США популярны несколько «гражданизированных» небольших образцов старинного ружья. Некоторые частные компании вывозят инструмент, применяют войска, и приводят его в соответствие с законом. Во-первых, переделке подвергся ударно-спусковой механизм: по законам США граждане не могут владеть автоматическим оружием. Однако это не мешает выпуску АК и даже самозарядных ППШ.

Во-первых, переделке подвергся ударно-спусковой механизм: по законам США граждане не могут владеть автоматическим оружием. Однако это не мешает выпуску АК и даже самозарядных ППШ.

Пару лет назад аналогичную схему пыталась провернуть компания DS Arms. Выбор необычного оружия пал на русский пулемет Дегтярева (РАП). Это орудие было разработано в годы Великой Отечественной войны, но в войска поступило только после победы. Что касается следующих 15-20 лет, то он был основным пулеметом русской армии и поступает в ряд зарубежных стран. Кроме того, в 1958 году, незадолго до замены пулемета Дегтярева пулеметом Калашникова (РПК), лицензию на РПД получила Польша. По имеющимся данным, именно из Польши DS Arms закупает оружие для неприятностей.

Приобретенные в Польше пушки проходят небольшую настройку, после чего теряют возможность стрелять очередями. Для этого немного переработана автоматика и стрельба теперь из закрытых, а не открытых ворот. Утрата автоматического огня, конечно, изменила сам вид рапов, но детали законодательства перевесили все причины сохранения первоначального функционала. Тем не менее, мощность полосы, соответствующая коробке для ленты, и родной «обвес» остались без изменений. Переделанный пистолет стал продаваться под названием Ручной Пулемет Винтовка Дегтярова (РПД-Винтовка). Согласно оружейной систематизации, РПД стал полуавтоматической винтовкой с ленточным питанием. Уникальная переделка известного оружия заинтриговала потенциальных покупателей. Но все равно спрос был заметно меньше, чем хотелось бы. Управлению DS Arms пришлось выбирать между сохранением аутентичности и рыночными перспективами. И выбрал последний вариант.

Тем не менее, мощность полосы, соответствующая коробке для ленты, и родной «обвес» остались без изменений. Переделанный пистолет стал продаваться под названием Ручной Пулемет Винтовка Дегтярова (РПД-Винтовка). Согласно оружейной систематизации, РПД стал полуавтоматической винтовкой с ленточным питанием. Уникальная переделка известного оружия заинтриговала потенциальных покупателей. Но все равно спрос был заметно меньше, чем хотелось бы. Управлению DS Arms пришлось выбирать между сохранением аутентичности и рыночными перспективами. И выбрал последний вариант.

Компания Оружейники запустила проект РПД v.2.0 или РПД-Карабин. «Второй вариант» пулемета Дегтярева предполагает ряд конструктивных изменений, которые были призваны модернизировать внешний вид и функциональные возможности старого пулемета. Ствольная коробка и все ее внутренности остались прежними — выбранная рыночная ориентация не зависит от механики. А вот родной ствол РПД был заменен на новый. RPD v.2.0 оснащен наименьшей длиной ствола, чем оригинал. Также ствол «второго варианта» имеет продольное оребрение на внешней поверхности. Это сразу улучшает и упрощает конструкцию охлаждения при тех же параметрах съемки. Кроме того, РПД-Карабин наконец-то обзавелся настоящим пламегасителем.

Также ствол «второго варианта» имеет продольное оребрение на внешней поверхности. Это сразу улучшает и упрощает конструкцию охлаждения при тех же параметрах съемки. Кроме того, РПД-Карабин наконец-то обзавелся настоящим пламегасителем.

Где конфигурация претерпела огромные наружные «невесомые» пушки. Так, вместо стандартной деревянной ложи и пистолетной рукоятки РПД v.2.0 оснащен пластиковой. При этом приклад выполнен телескопическим и аналогичен тем, что устанавливаются на ряд современных автоматических винтовок. Другая часть исходного дерева ручного пулемета Дегтярева — цевье — уступила место современному дюралюминиевому агрегату. Согласно тенденциям оружейного производства в ближайшее время, область цевья с 2-мя планками Пикатинни. По дефлоту на предкрылках установлены коллиматорный прицел (сверху) и «тактическая» рукоятка с интегрированными сошками. Необходимо обратить внимание на смену места проведения прицела. Рэпы на уникальном открытом прицеле

размещен на передней крышке ствольной коробки. Для применения в высокоскоростном оружии, призванном практически поливать врага пулями, это было нормально. Крышка ствольной коробки при стрельбе постоянно двигалась и затрудняла прицельную стрельбу, что, однако, компенсировалось рассеиванием пули. Для полуавтоматического оружия, продаваемого в рыночных условиях, это было неприемлемо. Потому что у мужчин от DS Arms пострадал прицел с крышкой ствольной коробки на хвостовике. Да, за счет переноса и уменьшения длины ствола уменьшилась длина прицельной полосы при использовании открытого прицела. Но коллиматорный прицел от этого переноса не усугублял их свойств. Что касается передней ручки, то это не просто причуда последних лет. Он сразу выполняет две функции. При стрельбе из него стрелку удобнее держать РПД-карабин, а при необходимости из середины пера он может вытащить складную сошку. Этакая универсализация «обвеса» для стрельбы из разных положений. В конце концов, DS Arms сделали пулемет немного удобнее — питание боекомплектом полуавтоматической винтовки.

Для применения в высокоскоростном оружии, призванном практически поливать врага пулями, это было нормально. Крышка ствольной коробки при стрельбе постоянно двигалась и затрудняла прицельную стрельбу, что, однако, компенсировалось рассеиванием пули. Для полуавтоматического оружия, продаваемого в рыночных условиях, это было неприемлемо. Потому что у мужчин от DS Arms пострадал прицел с крышкой ствольной коробки на хвостовике. Да, за счет переноса и уменьшения длины ствола уменьшилась длина прицельной полосы при использовании открытого прицела. Но коллиматорный прицел от этого переноса не усугублял их свойств. Что касается передней ручки, то это не просто причуда последних лет. Он сразу выполняет две функции. При стрельбе из него стрелку удобнее держать РПД-карабин, а при необходимости из середины пера он может вытащить складную сошку. Этакая универсализация «обвеса» для стрельбы из разных положений. В конце концов, DS Arms сделали пулемет немного удобнее — питание боекомплектом полуавтоматической винтовки. Неразъемная лента на 100 патронов РПД v.2.0 хранится не в стальном или пластиковом контейнере, а в особой сумке по форме, изготовленной из синтетической ткани. Помимо завоевания титула, это уменьшило шум, производимый группой.

Неразъемная лента на 100 патронов РПД v.2.0 хранится не в стальном или пластиковом контейнере, а в особой сумке по форме, изготовленной из синтетической ткани. Помимо завоевания титула, это уменьшило шум, производимый группой.

По результатам всех доработок в основном внешний вид старого доброго Рэпа получился современным, как его называют, штурмовым орудием. Современный «облегченный» и широко распространенный промежностный патрон 7,62×39 мм, по мнению представителей DS Arms, может сделать РПД v.2.0 недорогим, хорошим и конкурентоспособным кандидатом по типам оружия в своем классе. При этом с особой надеждой американские оружейники смотрят на страны, где РПД до сих пор стоит на вооружении. В будущем, вместо того, чтобы покупать новые орудия, эти страны могут заказать у DS Arms переделку существующих и сэкономить много денег. Обращает на себя внимание тот факт, что при переделке РПД, РПД-Карабин нет необходимости убирать автоматический огонь.

Но американских оружейников не затормозила замена только одного ствола и внешних деталей. После завершения «модернизации» пулемета Дегтярева компания DS Arms разработала комплекс мероприятий по перепрофилированию патронов РПД-Карабин под патрон х43 6,8 мм Remington SPC. Для этого пулемет останавливали другим стволом, новым затвором, отличающимся от обычного по массе, и другой возвратной пружиной. Выбор альтернативного патрона для РПД v.2.0 был обоснован особенностями конструкторского бюро «Remington». По сравнению с другими патронами калибра 6,8х43 мм имеют лучшие характеристики эффективной дальности стрельбы и действия на цель. Этот новый патрон не получил широкого распространения, но интерес к нему есть у ряда государств. Например, в 2009 г.Патрон 6,8 Remington SPC был принят на вооружение Imperial Guard Jordan. Вскоре после этого стало известно, что иорданские спецслужбы с энтузиазмом относятся к 6,8-мм варианту РПД v.2.0. Увлечение иорданцев версией специально для пистолета под патрон 6,8х43 лишь для уточнения баллистических характеристик патрона. Remington SPC имеет почти такой же импульс отдачи и дульную энергию, что и 7,62 х 39 мм — 5,8 кг-м/с против 5,9 кг-м/с и 2330 против 2190 Дж Дж соответственно.

После завершения «модернизации» пулемета Дегтярева компания DS Arms разработала комплекс мероприятий по перепрофилированию патронов РПД-Карабин под патрон х43 6,8 мм Remington SPC. Для этого пулемет останавливали другим стволом, новым затвором, отличающимся от обычного по массе, и другой возвратной пружиной. Выбор альтернативного патрона для РПД v.2.0 был обоснован особенностями конструкторского бюро «Remington». По сравнению с другими патронами калибра 6,8х43 мм имеют лучшие характеристики эффективной дальности стрельбы и действия на цель. Этот новый патрон не получил широкого распространения, но интерес к нему есть у ряда государств. Например, в 2009 г.Патрон 6,8 Remington SPC был принят на вооружение Imperial Guard Jordan. Вскоре после этого стало известно, что иорданские спецслужбы с энтузиазмом относятся к 6,8-мм варианту РПД v.2.0. Увлечение иорданцев версией специально для пистолета под патрон 6,8х43 лишь для уточнения баллистических характеристик патрона. Remington SPC имеет почти такой же импульс отдачи и дульную энергию, что и 7,62 х 39 мм — 5,8 кг-м/с против 5,9 кг-м/с и 2330 против 2190 Дж Дж соответственно. А вот на дистанции выстрела около 500 метров разница в энергии пули составляет 40% в пользу «Ремингтона». Таким образом, меньший калибр и немного большая дульная энергия пули делает 6,8-мм патрон более эффективным по спектру дальности. Интересно, что установка 6,8-мм канала ствола и подогнанного под него затвора никак не сказалась на других узлах и агрегатах пулемета. Например, можно использовать ремингтоновским патроном старую железную неразъемную ленту, которая уже использовалась в самых ранних версиях российского РПД.

А вот на дистанции выстрела около 500 метров разница в энергии пули составляет 40% в пользу «Ремингтона». Таким образом, меньший калибр и немного большая дульная энергия пули делает 6,8-мм патрон более эффективным по спектру дальности. Интересно, что установка 6,8-мм канала ствола и подогнанного под него затвора никак не сказалась на других узлах и агрегатах пулемета. Например, можно использовать ремингтоновским патроном старую железную неразъемную ленту, которая уже использовалась в самых ранних версиях российского РПД.

Как видим, применительно к обычному DS Arms компания смогла дать вторую жизнь почти забытому, но увлекательному оружию. При этом коммерческий проект, изначально нацеленный на гражданский рынок, со временем превратился в крупное начинание международного масштаба. Относительно государственных закупок RPD v.2.0 в зарубежных странах — той же Иордании — официальной информации нет. Тем не менее, гражданский полуавтоматический вариант ручного пулемета Дегтярева уже пару лет присутствует на рынке и идти с ним не собирается. В настоящее время хоть какая-то надежда, конечно, при соблюдении всех юридических формальностей можно приобрести оба варианта переделки Рэпа от DS Arms. За RPD-Rifle требуют 2100 баксов, а за «винтовку» — 2850.

В настоящее время хоть какая-то надежда, конечно, при соблюдении всех юридических формальностей можно приобрести оба варианта переделки Рэпа от DS Arms. За RPD-Rifle требуют 2100 баксов, а за «винтовку» — 2850.

По материалам сайтов:

http://dsarms.com/

http://mpopenker.livejournal.com/

Главная

http://world .guns.ru/

Самозарядная винтовка Токарева В интерактивной 3d игре Оружие Героев

Принцип действия

В истории нашего народа было создано несколько моделей автоматических винтовок. Наибольшей популярностью пользовались модели известного конструктора В. Федорова (1907 и 1915 гг.). На протяжении многих лет оружейники вникали в тонкости и нюансы каждого вида автоматического оружия, прослеживали особенности и особенности функционирования. Стремление конструкторов создать максимально удобное оружие, от владельца которого требовалось бы только прицелиться и выстрелить, стало основным мотивом появления автоматических винтовок. Уникальной особенностью автоматического оружия является возможность стрельбы очередями. Скорее всего, максимальная степень функциональности, надежности и прочности была главным критерием, к которому стремились все производители автоматического оружия. В бою стрелковое оружие необходимо применять в любых условиях.

Уникальной особенностью автоматического оружия является возможность стрельбы очередями. Скорее всего, максимальная степень функциональности, надежности и прочности была главным критерием, к которому стремились все производители автоматического оружия. В бою стрелковое оружие необходимо применять в любых условиях.

Если рассматривать принципы действия автоматического оружия, то наиболее оптимальным будет вариант системы Бессемера. Система использует боевые газы, которые воздействуют на дно гильзы, направляя последнюю в сторону, противоположную движению выпущенной пули. И эта схема автоматической работы не безупречна. Поскольку пороховые газы воздействуют на дно гильзы и ее стенки, это приводит к расширению и соприкосновению с казенной частью патронника.

Однако постоянное совершенствование и разработка новых способов отвода пороховых газов позволяют достичь новых высот в оружейном деле. Некоторые новшества в системе автоматики позволяют открывать затвор только после вылета пули из ствола. Именно по этому принципу была использована оригинальная автоматическая винтовка Федорова, испытанная в некоторых частях Российской Армии.

Именно по этому принципу была использована оригинальная автоматическая винтовка Федорова, испытанная в некоторых частях Российской Армии.

Выдающиеся конструкторы прошлого века — С. Симонов и Ф. Токарев — использовали другой принцип автоматизации. Они использовали пороховые газы, те самые, которые досылали пулю в ствол, а не те, которые влияли на гильзу. В корпусе ствола имеется специальное отверстие, перпендикулярное основному каналу. Через это специальное отверстие лишние пороховые газы отводятся в специальную емкость – газовую камеру. Патронник снабжен патрубком и цилиндром, которые приводят в движение затвор с помощью плунжера.

История образца

Наличие оружия в вооруженных силах было в центре внимания в Советском Союзе в начале 20-го века. Наиболее перспективными с точки зрения эффективности и функциональности оказались автоматические винтовки, полностью заменившие в довоенный период знаменитую трехлинейку. К 1940 году Советская Армия имела на вооружении автомат Симонова (АВС-36) и самозарядную винтовку Токарева (СВТ-38). Обе модели хорошо зарекомендовали себя в бою, позволили выявить свои достоинства и недостатки. Приоритет отдавался модели с функцией автоматической перезарядки. Впоследствии военачальники приняли на вооружение винтовку СВТ с небольшими доработками и улучшениями модели СВТ-40.

Обе модели хорошо зарекомендовали себя в бою, позволили выявить свои достоинства и недостатки. Приоритет отдавался модели с функцией автоматической перезарядки. Впоследствии военачальники приняли на вооружение винтовку СВТ с небольшими доработками и улучшениями модели СВТ-40.

Разработка

Оружейные конструкторы в начале 20 века были одержимы идеей сделать автоматические винтовки основным оружием пехоты, и прилагали огромные усилия для достижения этой цели. Когда руководители передали эту идею главным конструкторам, Ф. Токарев, вероятно, имел глубочайший опыт разработки автоматического оружия.

Он мог предложить богатый военный послужной список, тесно связанный с проектированием и производством оружия. Как и большинство изобретателей оружия того времени, Токарев начал свою работу с модернизации моделей 3-линейной винтовки с магазином. Модель винтовки предлагала автоматику на основе подвижного ствола с коротким ходом, который закрывался откидыванием затвора. Поэтому оказалось, что магазинная винтовка не может стать основой для разработки винтовки СВТ.

Поэтому оказалось, что магазинная винтовка не может стать основой для разработки винтовки СВТ.

В то время как Токарев активно занимался проектированием и разработкой уникальных образцов автоматического оружия, в стране был создан специальный комитет, который контролировал все процессы производства автоматических винтовок. Вся остальная деятельность дизайнера производилась под тонким руководством этой сущности. Токарев работал на производственных мощностях Сестрорецкого оружейного завода. Именно тогда на эту же площадку был переведен известный конструктор В. А. Дегтярев, неоднократно помогавший Токареву в разработке автоматического оружия. Дегтярёв предложил использовать в качестве рундука специальный вращающийся рукав.

Долгие годы труда наконец дали свои плоды. В 1914 году уникальная автоматическая винтовка калибра 7,62 мм была допущена к испытаниям в боевых условиях. Образец соперничал с некоторыми образцами прототипов винтовок Федорова и Браунинга. Но испытания не закончились, так как началась война.

Тендер

В 1926 году Токарев выставил на тендер свое автоматическое оружие – оригинальную винтовку калибра 7,62 мм. В модели использовался подвижный ствол с короткой отдачей, запираемый специальной вращающейся втулкой. Винтовка имела магазин на 10 нестандартных патронов и выбираемые режимы стрельбы. Для обычного тендера 1928 Токарев в очередной раз представил модель винтовки под патрон 7,62 мм.

Токарев и Симонов, имевшие в своем распоряжении уникальные данные и исключительные личностные качества, были главными соперниками в создании новой модели автоматической винтовки. Уже 22 мая 1938 года был официально объявлен тендер на разработку самозарядной винтовки. Специальная комиссия Наркомата рассмотрела несколько прототипов, представленных претендентами. После изучения всех тонкостей и особенностей каждой модели остановили свой выбор на винтовке конструкции Симонова и Ко. Это было обусловлено малым весом изделия, простотой конструкции, возможностью изготовления модели быстро и недорого.

На Тульском оружейном заводе создано конструкторское бюро исключительно для организации и наладки производства автоматических винтовок. Необходимые работы были выполнены в кратчайшие сроки. Производство винтовки небольшими партиями началось в конце июля, а с осени 1938 г. переросло в массовое производство. Современные тенденции диктовали определенные условия, требующие новых усовершенствований автоматического оружия. Полевыми работами по улучшению параметров самозарядной винтовки руководили специальные органы, созданные личным распоряжением И. В. Сталина. Комитеты должны были следить за тем, чтобы параметры самозарядной винтовки Токарева максимально соответствовали параметрам самозарядной винтовки Симонова.

Основные изменения коснулись снижения общей массы оружия без ухудшения его прочности и надежности. Это потребовало резкого уменьшения веса стержня и магазина, а также усиления ложи и изготовления специальной накладки на цевье. Модернизация позволила заметно укоротить стержень, что сделало ношение винтовки более безопасным и удобным. Винтовка оказалась очень восприимчивой к загрязнению. Устранение недостатка потребовало кардинальной переделки конструкции винтовки, связанной с изменением системы смазки деталей с малыми зазорами. Жесткие требования к совершенствованию конструкции винтовки сказались на показателях прочности и надежности, которые были близки к предельным, поскольку преследовали задачу снижения общей массы.

Винтовка оказалась очень восприимчивой к загрязнению. Устранение недостатка потребовало кардинальной переделки конструкции винтовки, связанной с изменением системы смазки деталей с малыми зазорами. Жесткие требования к совершенствованию конструкции винтовки сказались на показателях прочности и надежности, которые были близки к предельным, поскольку преследовали задачу снижения общей массы.

Великая Отечественная война

Начавшаяся в 1941 году война мгновенно усилила спрос на все запасы производимого оружия, что заставило страну быстро нарастить производство оружия. Имеющийся запас быстро истощался. В какой-то момент им пришлось взять на вооружение старые запасы проверенной 3-линейной винтовки, которая была намного проще и в 2,5 раза дешевле в производстве.

Оригинальные винтовки СВТ были изготовлены, как только появились необходимые ресурсы. План на 19.41 было более 1,1 млн обыкновенных винтовок и свыше 37 000 снайперских винтовок. Однако фактический выпуск составил чуть более 1 млн обыкновенных и 34 000 снайперских винтовок.

На фронте винтовку прозвали Светой и приписали женским капризам. Основные претензии солдат были связаны со сложностью повседневного ухода и использования винтовки. Винтовка фактически создавалась для должным образом подготовленной профессиональной армии, понесшей огромные потери в первые месяцы боев.

Однако спецназ широко использовал снайперские модели СВТ и автоматические модели АВТ. Морские пехотинцы и разведчики считали винтовку СВТ большой удачей.

Немецкие войска также активно использовали трофейные винтовки СВТ.

Производство популярной самозарядной винтовки СВТ было полностью прекращено в связи с более высокой сложностью и себестоимостью производства на фоне других вооружений. Скачок был вызван определенными недостатками общей конструкции винтовки и проблемами с применением оружия в тяжелых боевых условиях. Определенные уроки, извлеченные из различных этапов боевых действий, заставили руководство страны существенно активизировать конструкторские работы по выпуску новых типов патронов и автоматического оружия.