Тест с ответами на тему: «Первая мировая война»

Тест по первой мировой войне с ответами

6.Германия объявляет войну России:

А) 1 августа 1914 г. +

Б) 9 ноября 1915 г.

В) Апрель 1914 г.

7. 29 июля 1914г. Россия объявляет о:

А) Выходе из войны

Б) Брусиловском прорыве

В) Всеобщей мобилизации +

8. Газовое оружие впервые применили:

А) Сентябрь 1914

Б) Апрель 1915 +

В) Декабрь 1916

9. Страна, применившая газ:

А) Османская Империя

Б) Япония

В) Германия +

10. Брусиловский прорыв произошел:

А) Июнь 1916г. +

Б) Июль 1914г.

В) Июль 1916г.

11.Верденская мясорубка случилась в:

А) 1915

Б) 1918

В) 1916 +

12. В 1914г. немцы форсировали через:

А) река Сомма

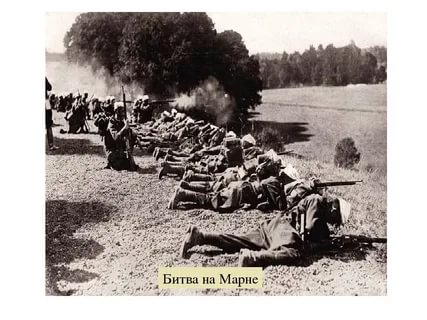

Б) река Марна +

В) Крепость Верден

13.Весной 1915 г. к Антанте присоединилась:

А) Франция

Б) Сербия

В) Италия +

14. Где произошло убийство Франца-Фердинанда:

А) Белград

Б) Загреб

В) Сараево +

15. Дата, когда Сербия объявила войну Австро-Венгрии:

Дата, когда Сербия объявила войну Австро-Венгрии:

А) 28 июня 1914 года

Б) 28 июля 1914 года +

В) 1 августа 1914 года

16. Перед началом войны в состав Антанты входили:

А) Англия, США, Россия

Б) Англия, Россия, Франция +

В) Англия, Россия, Италия

17. План наступления Германии получил название:

А) Шлиффена +

Б) Людендорфа

В) Геринга

18. В конце 1914 и 1915 годов, где ведется позиционная война:

А) На Восточном фронте

Б) На западном фронте

В) На обоих фронтах +

19. Маршал Фердинанд Фош командовал вооруженным силами:

А) Франции +

Б) Германии

В) Болгарии

20. «План Шлиффена» был принят командованием:

А) Германии +

Б) Бельгии

В) Франции

21. Впервые танки для боя использовали в:

А) 1914

Б) 1916 +

В) 1918

22. В каком году прошла Верденская операция:

А) 1918

Б) 1914

В) 1916 +

23. По мнению союзников, какая битва должна была помочь французам:

А) Лодзь

Б) на Сомме +

В) на Марне

24. Битву при Вердене солдаты прозвали:

Битву при Вердене солдаты прозвали:

А) Чудо

Б) Ключ на Париж

В) Мясорубка +

25. Какое правительство подписало Брестский мир:

А) Временное

Б) Французское

В) Советское +

26. Что такое аннексия:

А) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках конкретного лица

Б) Сборник законов Сербии;

В) Насильственное присоединение государством всего или части территории другого государства в одностороннем порядке +

27. Другое название Антанты:

А) Союз друзей

Б) Черная Рука

В) Сердечное согласие +

28. Версальский мирный договор был подписан в:

А) 1918 г.

Б) 1919 г. +

В) 1921 г.

29. Автором программы послевоенного урегулирования «14 пунктов» был:

А) В. Вильсон +

Б) Вильгельм II

В) Ж. Клемансо

30. Когда Германией была подписана капитуляция:

А) 25 октября 1917 г.

Б) 5 октября 1918 г.

В) 11 ноября 1918 г. +

План Шлиффена был принят командованием а Германии б Бельгии в Франции.

Exam-test. ru

24.02.2018 4:49:52

2018-02-24 04:49:52

Источники:

Https://exam-test. ru/istoriya/test-s-otvetami-na-temu-pervaya-mirovaya-vojna. html

Тест с ответами: «Первая мировая война. 1914—1918 гг. » | » /> » /> .keyword { color: red; }

Тест по первой мировой войне с ответами

6. В каком году была образована Антанта:

А) 1910 г.

Б) 1907 г. +

В) 1913 г.

7. Другим названием Антанты являлось:

А) Сердечное согласие +

Б) Обязательное согласие

В) Союз друзей

8. Впервые англичане массово применили в бою танки:

А) Битва на Марне

Б) Битва на Сомме +

В) Битва под Ипром

9. Крупнейшим морским сражением Первой мировой войны, между британским и немецким флотами, являлось:

А) Бой в проливе Бадунг

Б) Синопское сражение

В) Ютландский морской бой +

10. Что из представленного ниже являлось самой кровавой операцией за всю историю Первой мировой войны:

А) Битва на Марне

Б) Верденская операция +

В) Бой у Ипра

11. С какой страной Германией подписала сепаратный мир:

С какой страной Германией подписала сепаратный мир:

А) Англия

Б) Франция

В) Россия +

12. Какое событие подтолкнуло американцев вступить в войну против Германии:

А) Газовая атака под Ипром

Б) Потопление немецкой субмариной американского пассажирского лайнера +

В) Разгром Бельгии

13. В так называемой «подводной войне» главным оружием Германии были:

А) Подводные лодки +

Б) Корабли, начиненные взрывчаткой

В) Мины

14. В каком году была начата блокада Германии и Австро-Венгрии и Германии:

А) В 1915 г.

Б) В 1916 г.

В) В 1914 г. +

15. В каком году на сторону Антанты перешла Румыния:

А) В 1918 г. +

Б) В 1916 г.

В) В 1917 г.

16. В Первой мировой войне русскими войсками командовал:

А) Феликс Юсупов

Б) Николай Николаевич Романов +

В) Алексей Каледин

17. В каком году началась Первая мировая война:

А) В 1914 г. +

Б) В 1916 г.

В) В 1913 г.

18. Что из представленного ниже послужило поводом для начала Первой мировой Войны:

А) Нападение Германии на Данию

Б) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево +

В) Образование Тройственного союза

19. Назовите имя и фамилию террориста, убившего эрцгерцога:

Назовите имя и фамилию террориста, убившего эрцгерцога:

А) Войко Мутич

Б) Жозеф Жоффр

В) Гаврила Принцип +

20. Какое название получил немецкий военный план по разгрому Франции:

А) План Шлиффена +

Б) План Барбаросса

В) Верденская мясорубка

21. Что из представленного является аннексией:

А) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках конкретного лица

Б) Военная выплата

В) Насильственное присоединение государством всего или части территории другого государства в одностороннем порядке +

22. Идеология сопротивления насилию ради его исчезновения получила название:

А) Плюрализм

Б) Пацифизм +

В) Альтруизм

23. Сколько государств участвовало в Первой мировой войне:

А) 43

Б) 26

В) 38 +

24. В каком году Россия вышла из Первой мировой войны:

А) 1918 +

Б) 1915

В) 1916

25. В каком году США присоединились к Первой мировой войне:

А) 1915

Б) 1916

В) 1917 +

26. Укажите число, месяц и год, когда Германия объявила войну России:

Укажите число, месяц и год, когда Германия объявила войну России:

А) 9 ноября 1915 г.

Б) 1 августа 1914 г. +

В) 29 июля 1915 г.

27. О всеобщей мобилизации Россия объявила:

А) 29 июля 1914 г. +

Б) 28 июня 1915 г.

В) 20 августа 1916 г.

28. Отравляющие вещества впервые были применены:

А) Май 1917

Б) Апрель 1915 +

В) Апрель 1915

29. Отравляющие вещества впервые были применены:

Б) Францией

В) Англией

30. В каком году начался знаменитый Брусиловский прорыв:

А) 1917 г.

Б) 1915 г.

В) 1916 г. +

О всеобщей мобилизации Россия объявила а 29 июля 1914 г.

Exam-test. ru

02.12.2018 15:47:04

2018-12-02 15:47:04

Источники:

Https://exam-test. ru/istoriya/test-s-otvetami-pervaya-mirovaya-vojna-1914-1918-gg. html

Тест по истории Первая мировая война 1914—1918 с ответами | Образовательные тесты с ответами » /> » /> .keyword { color: red; }

Тест по первой мировой войне с ответами

1. Первая мировая война началась в:

Первая мировая война началась в:

А) 1914 г. +

Б) 1916 г.

В) 1913 г.

2. Поводом для начала Первой мировой Войны послужило:

А) Нападение Германии на Данию

Б) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево +

3. Террориста, убившего эрцгерцога звали:

А) Войко Мутич

Б) Жозеф Жоффр

В) Гаврила Принцип +

4. Немецкий военный план по разгрому Франции получил название:

А) План Шлиффена +

Б) План Барбаросса

В) Верденская мясорубка

5. Аннексия-это:

А) Форма правления, при которой власть сосредоточена в руках конкретного лица

Б) Военная выплата

В) Насильственное присоединение государством всего или части территории другого государства в одностороннем порядке +

6. Как называется идеология сопротивления насилию ради его исчезновения:

А) Плюрализм

Б) Пацифизм +

В) Альтруизм

7. В Первой мировой войне принимало участие столько стран:

А) 43

Б) 26

В) 38 +

8. Россия вышла из первой мировой войны в этом году:

Россия вышла из первой мировой войны в этом году:

Б) 1915

В) 1916

9. США присоединились к войне в этом году:

А) 1915

Б) 1916

В) 1917 +

10. Германия объявила войну России:

А) 9 ноября 1915 г.

Б) 1 августа 1914 г. +

В) 29 июля 1915 г.

11. Россия объявляет о всеобщей мобилизации:

А) 29 июля 1914 г. +

Б) 28 июня 1915 г.

В) 20 августа 1916 г.

12. Когда впервые были применены отравляющие вещества:

А) Май 1917

Б) Апрель 1915 +

В) Апрель 1915

13. Кем впервые были применены отравляющие вещества:

А) Германией

Б) Францией

В) Англией

14. Брусиловский прорыв начался в этом году:

А) 1917 г.

Б) 1915 г.

В) 1916 г. +

15. Год Верденской мясорубки:

А) 1916 +

Б) 1914

В) 1917

16. В 1914 г. немцы форсировали через реку:

А) Дунай

Б) Марна +

В) Сомма

17. Военный блок, в который входили Германия, Австро-Венгрия и Италия на момент начала первой Мировой войны, назывался:

Б) ОВД

В) Тройственный союз +

18. Немецкая молниеносная война называлась:

Немецкая молниеносная война называлась:

А) Трапезундская операция

Б) Блицкриг +

В) Аншлюс

19. С именем какого генерала, связано наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г.:

А) Деникина

Б) Корнилова

В) Брусилова +

20. Антанта образовалась в:

А) 1910 г.

Б) 1907 г. +

В) 1913 г.

21. Другое название Антанты:

А) Сердечное согласие +

Б) Обязательное согласие

В) Союз друзей

22. Где англичане впервые массово применили в бою танки:

А) Битва на Марне

Б) Битва на Сомме +

В) Битва под Ипром

23. Необходимо указать крупнейшее морское сражение Первой мировой войны между немецким и британским флотами:

А) Бой в проливе Бадунг

Б) Синопское сражение

В) Ютландский морской бой +

24. Необходимо указать самую кровавую операцию за всю историю Первой мировой войны:

Б) Верденская операция +

В) Бой у Ипра

25. Сепаратный мир с Германией подписала:

А) Англия

Б) Франция

В) Россия +

26. Это подтолкнуло США вступить в войну против Германии:

Это подтолкнуло США вступить в войну против Германии:

А) Газовая атака под Ипром

Б) Потопление немецкой субмариной американского пассажирского лайнера +

В) Разгром Бельгии

27. Что было основным оружием Германии в «подводной войне»:

А) Подводные лодки +

Б) Корабли, начиненные взрывчаткой

В) Мины

28. Блокада Германии и Австро-Венгрии была начата в:

А) 1915 г.

Б) 1916 г.

В) 1914 г. +

29. Румыния перешла на сторону Антанты в:

А) 1918 г. +

Б) 1916 г.

В) 1917 г.

30. Командующий русскими войсками в Первой мировой войне:

А) Феликс Юсупов

Б) Николай Николаевич Романов +

1914 1918 гг.

Liketest. ru

27.02.2017 12:15:44

2017-02-27 12:15:44

Источники:

Https://liketest. ru/istoriya/test-s-otvetami-pervaya-mirovaya-vojna-1914-1918-gg. html

Первая Мировая война (1914 — 1918) — Российская Империя

Истоки Первой мировой войны лежат в росте агрессивности Германии со второй половины XIX в. Доминантой внешней стратегии Германской империи стала борьба за расширение «жизненного пространства» немецкой нации. Эту задачу предполагалось осуществить за счет земель и эксплуатации других народов.

Доминантой внешней стратегии Германской империи стала борьба за расширение «жизненного пространства» немецкой нации. Эту задачу предполагалось осуществить за счет земель и эксплуатации других народов.

«Прошли уже времена, когда другие народы делили между собой земли и воды, а мы, немцы, довольствовались лишь голубым небом… Мы требуем и для себя места под солнцем», — заявлял канцлер фон Бюлов. Как во времена крестоносцев или Фридриха II, ставка на военную силу превращается в один из ведущих ориентиров берлинской политики. Подобные стремления опирались на солидную материальную базу. Объединение позволило Германии значительно увеличить свой потенциал, а быстрый экономический рост превратил ее в мощную индустриальную державу. В начале XX в. она вышла на второе место в мире по объему промышленного производства.

Причины назревавшего мирового конфликта коренились в обострении борьбы стремительно развивающейся Германии и других держав за источники сырья и рынки сбыта. Для достижения мирового господства Германия стремилась нанести поражение трем своим наиболее сильным противникам в Европе — Англии, Франции и России, которые объединились перед возникшей угрозой. Целью Германии был захват ресурсов и «жизненного пространства» этих стран — колоний у Англии и Франции и западных земель у России (Польша, Прибалтика, Украина, Белоруссия). Таким образом, важнейшим направлением агрессивной стратегии Берлина оставался «натиск на Восток», в славянские земли, где германский меч должен был завоевать место для германского плуга. В этом Германию поддерживала ее союзница Австро-Венгрия. Поводом к развязыванию Первой мировой войны стало обострение ситуации на Балканах, где австро-германской дипломатии удалось на почве дележа османских владений расколоть союз балканских стран и вызвать вторую Балканскую войну между Болгарией и остальными странами региона. В июне 1914 г. в боснийском городе Сараево сербский студент Г.Принцип убил наследника австрийского престола принца Фердинанда.

Для достижения мирового господства Германия стремилась нанести поражение трем своим наиболее сильным противникам в Европе — Англии, Франции и России, которые объединились перед возникшей угрозой. Целью Германии был захват ресурсов и «жизненного пространства» этих стран — колоний у Англии и Франции и западных земель у России (Польша, Прибалтика, Украина, Белоруссия). Таким образом, важнейшим направлением агрессивной стратегии Берлина оставался «натиск на Восток», в славянские земли, где германский меч должен был завоевать место для германского плуга. В этом Германию поддерживала ее союзница Австро-Венгрия. Поводом к развязыванию Первой мировой войны стало обострение ситуации на Балканах, где австро-германской дипломатии удалось на почве дележа османских владений расколоть союз балканских стран и вызвать вторую Балканскую войну между Болгарией и остальными странами региона. В июне 1914 г. в боснийском городе Сараево сербский студент Г.Принцип убил наследника австрийского престола принца Фердинанда.

Спустя два дня Вильгельм объявил войну Франции, в защиту которой выступила Англия. Союзницей Австро-Венгрии стала Турция. Она напала на Россию, вынудив ее воевать на двух сухопутных фронтах (Западном и Кавказском). После вступления в войну Турции, закрывшей проливы, Российская империя оказалась фактически изолированной от своих союзников. Так началась Первая мировая война. В отличие от других главных участников мирового конфликта, Россия не имела агрессивных планов борьбы за ресурсы. Российское государство уже к концу XVIII в. достигло своих основных территориальных целей в Европе. Оно не нуждалось в дополнительных землях и ресурсах, а поэтому не было заинтересовано в войне. Напротив, именно ее ресурсы и рынки сбыта привлекали агрессоров. В данном глобальном противостоянии Россия, прежде всего, выступала как сила, сдерживающая германо-австрийский экспансионизм и турецкий реваншизм, которые были направлены на захват ее территорий. В то же время царское правительство пыталось использовать данную войну для решения своих задач стратегического характера. Прежде всего, они были связаны с захватом контроля над проливами и обеспечением свободного выхода в Средиземноморье. Не исключалось и присоединение Галиции, где находились враждебные русской православной церкви униатские центры.

Российское государство уже к концу XVIII в. достигло своих основных территориальных целей в Европе. Оно не нуждалось в дополнительных землях и ресурсах, а поэтому не было заинтересовано в войне. Напротив, именно ее ресурсы и рынки сбыта привлекали агрессоров. В данном глобальном противостоянии Россия, прежде всего, выступала как сила, сдерживающая германо-австрийский экспансионизм и турецкий реваншизм, которые были направлены на захват ее территорий. В то же время царское правительство пыталось использовать данную войну для решения своих задач стратегического характера. Прежде всего, они были связаны с захватом контроля над проливами и обеспечением свободного выхода в Средиземноморье. Не исключалось и присоединение Галиции, где находились враждебные русской православной церкви униатские центры.

Нападение Германии застало Россию в процессе перевооружения, который намечалось завершить к 1917 г. Этим отчасти объясняется настойчивость Вильгельма II в развязывании агрессии, затяжка с которой лишала немцев шансов на успех. Помимо военно-технической слабости, «ахиллесовой пятой» России стала недостаточная моральная подготовка населения. Руководство России плохо осознавало тотальный характер будущей войны, в которой использовались все виды борьбы, в том числе и идеологические. Это имело для России огромное значение, поскольку ее солдаты не могли компенсировать нехватку снарядов и патронов твердой и ясной верой в справедливость своей борьбы. К примеру, французский народ лишился в войне с Пруссией части своих территорий и национальных богатств. Униженный поражением, он знал, за что сражается. Для российского же населения, полтора столетия не воевавшего с немцами, конфликт с ними был, во многом неожиданным. И в высших кругах далеко не все видели в Германской империи жестокого недруга. Этому способствовали: родственные династические узы, схожие политические системы, давние и тесные взаимоотношения двух стран. Германия, например, была основным внешнеторговым партнером России. Современники обращали внимание и на ослабление чувства патриотизма в образованных слоях российского общества, которые порой воспитывались в бездумном нигилизме к своей родине.

Помимо военно-технической слабости, «ахиллесовой пятой» России стала недостаточная моральная подготовка населения. Руководство России плохо осознавало тотальный характер будущей войны, в которой использовались все виды борьбы, в том числе и идеологические. Это имело для России огромное значение, поскольку ее солдаты не могли компенсировать нехватку снарядов и патронов твердой и ясной верой в справедливость своей борьбы. К примеру, французский народ лишился в войне с Пруссией части своих территорий и национальных богатств. Униженный поражением, он знал, за что сражается. Для российского же населения, полтора столетия не воевавшего с немцами, конфликт с ними был, во многом неожиданным. И в высших кругах далеко не все видели в Германской империи жестокого недруга. Этому способствовали: родственные династические узы, схожие политические системы, давние и тесные взаимоотношения двух стран. Германия, например, была основным внешнеторговым партнером России. Современники обращали внимание и на ослабление чувства патриотизма в образованных слоях российского общества, которые порой воспитывались в бездумном нигилизме к своей родине. Так, в 1912 г. философ В.В.Розанов писал: «У француза — «che’re France», у англичан — «Старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Серьезным стратегическим просчетом правительства Николая II стала неспособность обеспечить единство и сплоченность нации накануне грозного военного столкновения. Что же касается российского общества, то оно, как правило, не ощущало перспективу длительной и изнурительной борьбы с сильным, энергичным противником. Немногие предчувствовали наступление «страшных лет России». Большинство надеялось на завершение кампании уже к декабрю 1914 года.

Так, в 1912 г. философ В.В.Розанов писал: «У француза — «che’re France», у англичан — «Старая Англия». У немцев — «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет — «проклятая Россия». Серьезным стратегическим просчетом правительства Николая II стала неспособность обеспечить единство и сплоченность нации накануне грозного военного столкновения. Что же касается российского общества, то оно, как правило, не ощущало перспективу длительной и изнурительной борьбы с сильным, энергичным противником. Немногие предчувствовали наступление «страшных лет России». Большинство надеялось на завершение кампании уже к декабрю 1914 года.

Кампания 1914 г. Западный театр военных действий

Германский план войны на два фронта (против России и Франции) был составлен в 1905 г. начальником Генерального штаба А. фон Шлиффеном. Он предусматривал сдерживание малыми силами медленно мобилизующихся русских и нанесение главного удара на западе по Франции. После ее разгрома и капитуляции предполагалось быстро перебросить силы на восток и расправиться с Россией. Российский план имел два варианта — наступательный и оборонительный. Первый был составлен под влиянием союзников. Он предусматривал еще до завершения мобилизации наступление на флангах (против Восточной Пруссии и австрийской Галиции) для обеспечения центрального удара на Берлин. Другой план, составленный в 1910-1912 гг., исходил из того, что главный удар немцы нанесут на востоке. В этом случае русские войска отводились из Польши на оборонительную линию Вильно-Белосток-Брест-Ровно. В конечном итоге события стали развиваться по первому варианту. Начав войну, Германия обрушила всю свою мощь на Францию. Несмотря на нехватку резервов из-за медленной мобилизации на огромных просторах России, русская армия, верная своим союзным обязательствам, перешла 4 августа 1914 г. в наступление в Восточной Пруссии. Поспешность объяснялась и настойчивыми просьбами о помощи союзной Франции, терпящей сильный натиск германцев.

После ее разгрома и капитуляции предполагалось быстро перебросить силы на восток и расправиться с Россией. Российский план имел два варианта — наступательный и оборонительный. Первый был составлен под влиянием союзников. Он предусматривал еще до завершения мобилизации наступление на флангах (против Восточной Пруссии и австрийской Галиции) для обеспечения центрального удара на Берлин. Другой план, составленный в 1910-1912 гг., исходил из того, что главный удар немцы нанесут на востоке. В этом случае русские войска отводились из Польши на оборонительную линию Вильно-Белосток-Брест-Ровно. В конечном итоге события стали развиваться по первому варианту. Начав войну, Германия обрушила всю свою мощь на Францию. Несмотря на нехватку резервов из-за медленной мобилизации на огромных просторах России, русская армия, верная своим союзным обязательствам, перешла 4 августа 1914 г. в наступление в Восточной Пруссии. Поспешность объяснялась и настойчивыми просьбами о помощи союзной Франции, терпящей сильный натиск германцев.

Восточно-Прусская операция (1914). С российской стороны в этой операции участвовали: 1-я (генерал Ренненкампф) и 2-я (генерал Самсонов) армии. Фронт их наступления был разделен Мазурскими озерами. 1-я армия наступала севернее Мазурских озер, 2-я — южнее. В Восточной Пруссии русским противостояла 8-я немецкая армия (генералы Притвиц, затем Гинденбург). Уже 4 августа под городом Шталлупененом произошел первый бой, в котором 3-й корпус 1-й русской армии (генерал Епанчин) сразился с 1-м корпусом 8-й германской армии (генерал Франсуа). Участь этого упорного сражения решила 29-я русская пехотная дивизия (генерал Розеншильд-Паулин), которая нанесла немцам удар во фланг и заставила их отступить. Тем временем 25-я дивизия генерала Булгакова овладела Шталлупененом. Потери русских составили 6,7 тыс. чел., немцев — 2 тыс. 7 августа германские войска дали новое, более крупное сражение 1-й армии. Используя разделение ее сил, наступавших под двум направлениям на Гольдап и Гумбиннен, немцы попытались разбить 1-ю армию по частям. Утром 7 августа ударная германская группировка яростно атаковала 5 русских дивизий в районе Гумбиннена, пытаясь взять их в клещи. Немцы потеснили правый русский фланг. Но в центре они понесли значительный урон от огня артиллерии и были вынуждены начать отход. Провалом завершился и немецкий натиск у Гольдапа. Общие потери немцев составили около 15 тыс. чел. Русские потеряли 16,5 тыс. чел. Неудачи в сражениях с 1-й армией, а также наступление с юго-востока 2-й армии, которая грозила отрезать Притвицу путь на запад, вынудили германского командующего поначалу отдать приказ об отходе за Вислу (это предусматривал первый вариант плана Шлиффена). Но данный приказ так и не был выполнен во многом благодаря бездействию Ренненкампфа. Он не преследовал немцев и два дня простоял на месте. Это позволило 8-й армии выйти из-под удара и перегруппировать силы. Не имея точных сведений о нахождении сил Притвица, командующий 1-й армией двинул ее затем к Кенигсбергу. Между тем 8-я немецкая армия отошла в ином направлении (на юг от Кенигсберга).

Утром 7 августа ударная германская группировка яростно атаковала 5 русских дивизий в районе Гумбиннена, пытаясь взять их в клещи. Немцы потеснили правый русский фланг. Но в центре они понесли значительный урон от огня артиллерии и были вынуждены начать отход. Провалом завершился и немецкий натиск у Гольдапа. Общие потери немцев составили около 15 тыс. чел. Русские потеряли 16,5 тыс. чел. Неудачи в сражениях с 1-й армией, а также наступление с юго-востока 2-й армии, которая грозила отрезать Притвицу путь на запад, вынудили германского командующего поначалу отдать приказ об отходе за Вислу (это предусматривал первый вариант плана Шлиффена). Но данный приказ так и не был выполнен во многом благодаря бездействию Ренненкампфа. Он не преследовал немцев и два дня простоял на месте. Это позволило 8-й армии выйти из-под удара и перегруппировать силы. Не имея точных сведений о нахождении сил Притвица, командующий 1-й армией двинул ее затем к Кенигсбергу. Между тем 8-я немецкая армия отошла в ином направлении (на юг от Кенигсберга).

Пока Ренненкампф шел на Кенигсберг, 8-я армия, которую возглавил генерал Гинденбург, сосредоточила все силы против армии Самсонова, не знавшего о таком маневре. Немцы же, благодаря перехвату радиограмм, были в курсе всех планов русских. 13 августа Гинденбург обрушил на 2-ю армию неожиданный удар почти всех своих восточно-прусских дивизий и за 4 дня боев нанес ей жестокое поражение. Самсонов, потеряв управление войсками, застрелился. По немецким данным, урон 2-й армии составил 120 тыс. чел, (в том числе свыше 90 тыс. пленных). Немцы потеряли 15 тыс. чел. Затем они атаковали 1-ю армию, которая ко 2 сентября отошла за Неман. Восточно-Прусская операция имела для русских тяжелые последствия в тактическом и особенно в моральном плане. Это было их первое в истории столь крупное поражение в битвах с немцами, которые получили чувство превосходства над противником. Однако выигранная немцами тактически, эта операция стратегически означала для них провал плана молниеносной войны. Для спасения Восточной Пруссии им пришлось перебросить немалые силы с западного театра военных действий, где тогда решалась судьба всей войны. Это спасло Францию от разгрома и вынудило Германию втянуться в гибельную для нее борьбу на два фронта. Русские же, пополнив силы свежими резервами, вскоре вновь перешли в наступление в Восточной Пруссии.

Для спасения Восточной Пруссии им пришлось перебросить немалые силы с западного театра военных действий, где тогда решалась судьба всей войны. Это спасло Францию от разгрома и вынудило Германию втянуться в гибельную для нее борьбу на два фронта. Русские же, пополнив силы свежими резервами, вскоре вновь перешли в наступление в Восточной Пруссии.

Галицийская битва (1914). Наиболее грандиозной и существенной для русских операцией в начале войны стала битва за австрийскую Галицию (5 августа — 8 сентября). В ней участвовали 4 армии русского Юго-Западного фронта (под командованием генерала Иванова) и 3 австро-венгерские армии (под командованием эрцгерцога Фридриха), а также германская группа Войрша. Стороны имели примерно равное число бойцов. В сумме оно достигало 2 млн.чел. Битва началась с проведения Люблин-Холмской и Галич-Львовской операций. Каждая из них превосходила масштабами Восточно-Прусскую операцию. Люблин-Холмская операция началась с удара австро-венгерских войск по правому флангу Юго-Западного фронта в районе Люблина и Холма. Там находились: 4-я (генерал Занкль, затем Эверт) и 5-я (генерал Плеве) русские армии. После жестоких встречных боев у Красника (10-12 августа) русские потерпели поражение и были прижаты к Люблину и Холму. В то же время на левом фланге Юго-Западного фронта проходила Галич-Львовская операция. В ней левофланговые русские армии — 3-я (генерал Рузский) и 8-я (генерал Брусилов), отразив натиск, перешли в наступление. Одержав победу в сражении у реки Гнилая Липа (16-19 августа), 3-я армия ворвалась в Львов, а 8-я овладела Галичем. Это создало угрозу тылам австро-венгерской группировки, наступавшей на холмско-люблинском направлении. Однако общая ситуация на фронте складывалась для русских угрожающе. Разгром 2-й армии Самсонова в Восточной Пруссии создал для немцев благоприятную возможность наступления в южном направлении, навстречу атакующим Холм и Люблин австро-венгерским армиям, Возможная встреча немецких и австро-венгерских войск западнее Варшавы, в районе города Седлец, грозила окружением русским армиям в Польше.

Там находились: 4-я (генерал Занкль, затем Эверт) и 5-я (генерал Плеве) русские армии. После жестоких встречных боев у Красника (10-12 августа) русские потерпели поражение и были прижаты к Люблину и Холму. В то же время на левом фланге Юго-Западного фронта проходила Галич-Львовская операция. В ней левофланговые русские армии — 3-я (генерал Рузский) и 8-я (генерал Брусилов), отразив натиск, перешли в наступление. Одержав победу в сражении у реки Гнилая Липа (16-19 августа), 3-я армия ворвалась в Львов, а 8-я овладела Галичем. Это создало угрозу тылам австро-венгерской группировки, наступавшей на холмско-люблинском направлении. Однако общая ситуация на фронте складывалась для русских угрожающе. Разгром 2-й армии Самсонова в Восточной Пруссии создал для немцев благоприятную возможность наступления в южном направлении, навстречу атакующим Холм и Люблин австро-венгерским армиям, Возможная встреча немецких и австро-венгерских войск западнее Варшавы, в районе города Седлец, грозила окружением русским армиям в Польше.

Но несмотря на настойчивые призывы австрийского командования, генерал Гинденбург не стал наступать на Седлец. Он занялся прежде всего очищением Восточной Пруссии от 1-й армии и бросил своих союзников на произвол судьбы. К тому времени русские войска, оборонявшие Холм и Люблин, получили подкрепления (9-я армия генерала Лечицкого) и 22 августа перешли в контрнаступление. Однако оно развивалось медленно. Сдерживая натиск с севера, австрийцы в конце августа попытались перехватить инициативу на галич-львовском направлении. Они атаковали там русские войска, стремясь отбить Львов. В ожесточенных боях у Равы-Русской (25-26 августа) австро-венгерские войска прорвали русский фронт. Но 8-й армии генерала Брусилова все же удалось из последних сил закрыть прорыв и удержать позиции западнее Львова. Тем временем натиск русских с севера (из Люблин-Холмского района) усилился. Они прорвали фронт у Томашова, грозя окружением австро-венгерским войскам у Равы-Русской. Опасаясь развала своего фронта, австро-венгерские армии начали 29 августа общий отход. Преследуя их, русские продвинулись на 200 км. Они заняли Галицию и блокировали крепость Перемышль. Австро-венгерские войска потеряли в Галицийской битве 325 тыс. чел. (в том числе 100 тыс. пленными), русские — 230 тыс. чел. Эта битва подорвала силы Австро-Венгрии, дав русским чувство превосходства над противником. В дальнейшем Австро-Венгрия, если и добивалась успехов на российском фронте, то лишь при сильной поддержке немцев.

Преследуя их, русские продвинулись на 200 км. Они заняли Галицию и блокировали крепость Перемышль. Австро-венгерские войска потеряли в Галицийской битве 325 тыс. чел. (в том числе 100 тыс. пленными), русские — 230 тыс. чел. Эта битва подорвала силы Австро-Венгрии, дав русским чувство превосходства над противником. В дальнейшем Австро-Венгрия, если и добивалась успехов на российском фронте, то лишь при сильной поддержке немцев.

Варшавско-Ивангородская операция (1914). Победа В Галиции открывала российским войскам путь в Верхнюю Силезию (важнейший промышленный район Германии). Это заставило немцев оказать помощь своим союзникам. Для предотвращения русского наступления на запад Гинденбург перебросил в район реки Варта четыре корпуса 8-й армии (в том числе и прибывшие с западного фронта). Из них была сформирована 9-я немецкая армия, которая совместно с 1-й австро-венгерской армией (генерал Данкль) перешла 15 сентября 1914 г. в наступление на Варшаву и Ивангород. В конце сентября — начале октября австро-германские войска (их общая численность составила 310 тыс. чел.) вышли на ближайшие подступы к Варшаве и Ивангороду. Здесь разгорелись ожесточенные бои, в которых наступавшие понесли большие потери (до 50% личного состава). Тем временем российское командование перебросило к Варшаве и Ивангороду дополнительные силы, увеличив численность своих войск на данном участке до 520 тыс. чел. Опасаясь введенных в бой русских резервов, австро-германские части начали поспешный отход. Осенняя распутица, уничтожение отступавшими путей сообщения, плохое снабжение русских частей не позволили вести активное преследование. К началу ноября 1914 г. австро-германские войска отошли на исходные позиции. Неудачи в Галиции и под Варшавой не позволили австро-германскому блоку склонить на свою сторону в 1914 году балканские государства.

В конце сентября — начале октября австро-германские войска (их общая численность составила 310 тыс. чел.) вышли на ближайшие подступы к Варшаве и Ивангороду. Здесь разгорелись ожесточенные бои, в которых наступавшие понесли большие потери (до 50% личного состава). Тем временем российское командование перебросило к Варшаве и Ивангороду дополнительные силы, увеличив численность своих войск на данном участке до 520 тыс. чел. Опасаясь введенных в бой русских резервов, австро-германские части начали поспешный отход. Осенняя распутица, уничтожение отступавшими путей сообщения, плохое снабжение русских частей не позволили вести активное преследование. К началу ноября 1914 г. австро-германские войска отошли на исходные позиции. Неудачи в Галиции и под Варшавой не позволили австро-германскому блоку склонить на свою сторону в 1914 году балканские государства.

Первая августовская операция (1914). Спустя две недели после поражения в Восточной Пруссии российское командование вновь попыталось захватить в этом районе стратегическую инициативу. Создав превосходство в силах над 8-й (генералы Шуберт, затем Эйхгорн) немецкой армией, оно двинуло в наступление 1-ю (генерал Ренненкампф) и 10-ю (генералы Флуг, затем Сиверс) армии. Основной удар был нанесен в Августовских лесах (в районе польского города Августов), так как боевые действия в лесной местности не давали возможности немцам использовать преимущества в тяжелой артиллерии. К началу октября 10-я русская армия вступила в Восточную Пруссию, заняла Шталлупенен и вышла на линию Гумбиннен — Мазурские озера. На этом рубеже разгорелись ожесточенные бои, в результате которых русское наступление было остановлено. Вскоре 1-я армия была переброшена в Польшу и 10-й армии пришлось уже в одиночку держать фронт в Восточной Пруссии.

Создав превосходство в силах над 8-й (генералы Шуберт, затем Эйхгорн) немецкой армией, оно двинуло в наступление 1-ю (генерал Ренненкампф) и 10-ю (генералы Флуг, затем Сиверс) армии. Основной удар был нанесен в Августовских лесах (в районе польского города Августов), так как боевые действия в лесной местности не давали возможности немцам использовать преимущества в тяжелой артиллерии. К началу октября 10-я русская армия вступила в Восточную Пруссию, заняла Шталлупенен и вышла на линию Гумбиннен — Мазурские озера. На этом рубеже разгорелись ожесточенные бои, в результате которых русское наступление было остановлено. Вскоре 1-я армия была переброшена в Польшу и 10-й армии пришлось уже в одиночку держать фронт в Восточной Пруссии.

Осеннее наступление Австро-Венгерских войск в Галиции (1914). Осада и взятие русскими Перемышля (1914-1915). Тем временем на южном фланге, в Галиции, русские войска в сентябре 1914 г. осадили Перемышль. Эту мощную австрийскую крепость защищал гарнизон под командованием генерала Кусманека (до 150 тыс. чел.). Для блокады Перемышля была создана специальная Осадная армия во главе с генералом Щербачевым. 24 сентября ее части штурмовали крепость, но были отбиты. В конце сентября австро-венгерские войска, воспользовавшись переброской части сил Юго-Западного фронта к Варшаве и Ивангороду, перешли в наступление в Галиции и сумели деблокировать Перемышль. Однако в жестоких октябрьских боях у Хырова и на Сане русские войска в Галиции под командованием генерала Брусилова остановили наступление численно превосходящих австро-венгерских армий, а затем отбросили их на исходные рубежи. Это позволило в конце октября 1914 г. вторично блокировать Перемышль. Блокаду крепости осуществляла Осадная армия генерала Селиванова. Зимой 1915 г. Австро-Венгрия предприняла еще одну мощную, но безуспешную попытку отбить Перемышль. Тогда, после 4-месячной осады, гарнизон попытался сам прорваться к своим. Но его вылазка 5 марта 1915 г, окончилась неудачей. Спустя четыре дня, 9 марта 1915 г., комендант Кусманек, исчерпав все средства обороны, капитулировал.

чел.). Для блокады Перемышля была создана специальная Осадная армия во главе с генералом Щербачевым. 24 сентября ее части штурмовали крепость, но были отбиты. В конце сентября австро-венгерские войска, воспользовавшись переброской части сил Юго-Западного фронта к Варшаве и Ивангороду, перешли в наступление в Галиции и сумели деблокировать Перемышль. Однако в жестоких октябрьских боях у Хырова и на Сане русские войска в Галиции под командованием генерала Брусилова остановили наступление численно превосходящих австро-венгерских армий, а затем отбросили их на исходные рубежи. Это позволило в конце октября 1914 г. вторично блокировать Перемышль. Блокаду крепости осуществляла Осадная армия генерала Селиванова. Зимой 1915 г. Австро-Венгрия предприняла еще одну мощную, но безуспешную попытку отбить Перемышль. Тогда, после 4-месячной осады, гарнизон попытался сам прорваться к своим. Но его вылазка 5 марта 1915 г, окончилась неудачей. Спустя четыре дня, 9 марта 1915 г., комендант Кусманек, исчерпав все средства обороны, капитулировал. В плен попало 125 тыс. чел. и более 1 тыс. орудий. Это был крупнейший успех русских в кампании 1915 г. Однако спустя 2,5 месяца, 21 мая, они оставили Перемышль в связи с общим отступлением из Галиции.

В плен попало 125 тыс. чел. и более 1 тыс. орудий. Это был крупнейший успех русских в кампании 1915 г. Однако спустя 2,5 месяца, 21 мая, они оставили Перемышль в связи с общим отступлением из Галиции.

Лодзинская операция (1914). После завершения Варшавско-Ивангородской операции Северо-Западный фронт под командованием генерала Рузского (367 тыс. чел.) образовал т.н. Лодзинский выступ. Отсюда русское командование планировало начать вторжение в Германию. Немецкое командование из перехваченных радиограмм знало о готовящемся наступлении. Стремясь воспрепятствовать ему, немцы 29 октября нанесли мощный упреждающий удар с целью окружить и уничтожить в районе Лодзи 5-ю (генерал Плеве) и 2-ю (генерал Шейдеман) русские армии. Ядро наступавшей германской группировки общей численностью 280 тыс. чел. составляли части 9-й армии (генерал Макензен). Главный ее удар пришелся по 2-й армии, которая под натиском превосходящих сил немцев отступила, оказав упорное сопротивление. Наиболее жаркие бои разгорелись в начале ноября севернее Лодзи, где немцы пытались охватить правый фланг 2-й армии. Кульминацией этого сражения стал прорыв 5-6 ноября германского корпуса генерала Шеффера в район восточное Лодзи, что грозило 2-й армии полным окружением. Но своевременно подошедшие с юга части 5-й армии сумели остановить дальнейшее продвижение немецкого корпуса. Российское командование не начало отвод войск из Лодзи. Напротив, оно укрепило «лодзинский пятачок», и немецкие фронтальные атаки против него не принесли желаемых результатов. В это время части 1-й армии (генерал Ренненкампф) нанесли контрудар с севера и соединились с подразделениями правого фланга 2-й армии. Брешь на месте прорыва корпуса Шеффера был закрыта, и тот сам оказался в окружении. Хотя немецкому корпусу удалось вырваться из мешка, план германского командования по разгрому армий Северо-Западного фронта провалился. Впрочем, и русскому командованию пришлось распрощаться с планом наступления на Берлин. 11 ноября 1914 г.

Наиболее жаркие бои разгорелись в начале ноября севернее Лодзи, где немцы пытались охватить правый фланг 2-й армии. Кульминацией этого сражения стал прорыв 5-6 ноября германского корпуса генерала Шеффера в район восточное Лодзи, что грозило 2-й армии полным окружением. Но своевременно подошедшие с юга части 5-й армии сумели остановить дальнейшее продвижение немецкого корпуса. Российское командование не начало отвод войск из Лодзи. Напротив, оно укрепило «лодзинский пятачок», и немецкие фронтальные атаки против него не принесли желаемых результатов. В это время части 1-й армии (генерал Ренненкампф) нанесли контрудар с севера и соединились с подразделениями правого фланга 2-й армии. Брешь на месте прорыва корпуса Шеффера был закрыта, и тот сам оказался в окружении. Хотя немецкому корпусу удалось вырваться из мешка, план германского командования по разгрому армий Северо-Западного фронта провалился. Впрочем, и русскому командованию пришлось распрощаться с планом наступления на Берлин. 11 ноября 1914 г. Лодзинская операция завершилась, не дав решающего успеха ни одной из сторон. Тем не менее стратегически проиграла все же российская сторона. Отразив с большими потерями (110 тыс. чел.) германский натиск, русские войска отныне оказались не в состоянии реально угрожать территории Германии. Урон немцев составил 50 тыс. чел.

Лодзинская операция завершилась, не дав решающего успеха ни одной из сторон. Тем не менее стратегически проиграла все же российская сторона. Отразив с большими потерями (110 тыс. чел.) германский натиск, русские войска отныне оказались не в состоянии реально угрожать территории Германии. Урон немцев составил 50 тыс. чел.

«Сражение на четырех реках» (1914). Не добившись успеха в Лодзинской операции, германское командование спустя неделю вновь попыталось нанести поражение русским в Польше и отбросить их за Вислу. Получив 6 свежих дивизий из Франции, немецкие войска силами 9-й армии (генерал Макензен) и группы Войрша 19 ноября опять перешли в наступление на лодзинском направлении. После тяжелых боев в районе реки Бзуры немцы оттеснили русских за Лодзь, к реке Равке. После этого в наступление перешла находящаяся южнее 1-я австро-венгерская армия (генерал Данкль), и с 5 декабря по всей линии русского фронта в Польше развернулось ожесточенное «сражение на четырех реках» (Бзуре, Равке, Пилице и Ниде). Российские войска, чередуя оборону и контратаки, отразили натиск германцев на Равке и отбросили австрийцев за Ниду. «Сражение на четырех реках» отличалось чрезвычайным упорством и значительными потерями с обеих сторон. Урон русской армии составил 200 тыс. чел. Особенно пострадал ее кадровый состав, что прямым образом повлияло на печальный для русских исход кампании 1915 г. Потери 9-й германской армии превысили 100 тыс. чел.

Российские войска, чередуя оборону и контратаки, отразили натиск германцев на Равке и отбросили австрийцев за Ниду. «Сражение на четырех реках» отличалось чрезвычайным упорством и значительными потерями с обеих сторон. Урон русской армии составил 200 тыс. чел. Особенно пострадал ее кадровый состав, что прямым образом повлияло на печальный для русских исход кампании 1915 г. Потери 9-й германской армии превысили 100 тыс. чел.

Кампания 1914 г. Кавказский театр военных действий

Младотурецкое правительство в Стамбуле (пришедшее к власти в Турции в 1908 г.) не стало дожидаться постепенного ослабления России в противоборстве с Германией и уже в 1914 г. вступило в войну. Турецкие войска без серьезной подготовки сразу перешли в решительное наступление на кавказском направлении с целью отбить земли, утраченные в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Возглавлял 90-тысячную турецкую армию военный министр Энвер-паша. Этим войскам противостояли части 63-тысячной Кавказской армии под общим командованием наместника на Кавказе генерала Воронцова-Дашкова (реально командовал войсками генерал А. З.Мышлаевский). Центральным событием кампании 1914 г. на этом театре военных действий стала Сарыкамышская операция.

З.Мышлаевский). Центральным событием кампании 1914 г. на этом театре военных действий стала Сарыкамышская операция.

Сарыкамышская операция (1914-1915). Она проходила с 9 декабря 1914 г. по 5 января 1915 г. Турецкое командование планировало окружить и уничтожить Сарыкамышский отряд Кавказской армии (генерал Берхман), а затем овладеть Карсом. Отбросив передовые части русских (Ольтинский отряд), турки 12 декабря, в жестокий мороз, вышли на подступы к Сарыкамышу. Здесь находились лишь немногочисленные подразделения (до 1 батальона). Возглавленные находившимся там проездом полковником Генерального штаба Букретовым, они геройски отразили первый натиск целого турецкого корпуса. 14 декабря к защитникам Сарыкамыша подоспели подкрепления, и его оборону возглавил генерал Пржевальский. Не сумев взять Сарыкамыш, турецкий корпус в заснеженных горах потерял только обмороженными 10 тыс. чел. 17 декабря русские перешли в контрнаступление и отбросили турок от Сарыкамыша. Тогда Энвер-паша перенес главный удар на Караудан, который защищали части генерала Берхмана. Но и здесь яростный натиск турок был отражен. Тем временем наступавшие под Сарыкамышем русские войска 22 декабря полностью окружили 9-й турецкий корпус. 25 декабря командующим Кавказской армией стал генерал Юденич, который отдал приказ начать контрнаступление и под Карауданом. Отбросив к 5 января 1915 г. остатки 3-й армии на 30-40 км, русские прекратили преследование, которое велось в 20-градусную стужу. Войска Энвер-паши потеряли убитыми, замерзшими, ранеными и пленными 78 тыс. чел. (свыше 80% состава). Потери русских составили 26 тыс. чел. (убитыми, ранеными, обмороженными). Победа под Сарыкамышем остановила турецкую агрессию в Закавказье и укрепила позиции Кавказской армии.

Тогда Энвер-паша перенес главный удар на Караудан, который защищали части генерала Берхмана. Но и здесь яростный натиск турок был отражен. Тем временем наступавшие под Сарыкамышем русские войска 22 декабря полностью окружили 9-й турецкий корпус. 25 декабря командующим Кавказской армией стал генерал Юденич, который отдал приказ начать контрнаступление и под Карауданом. Отбросив к 5 января 1915 г. остатки 3-й армии на 30-40 км, русские прекратили преследование, которое велось в 20-градусную стужу. Войска Энвер-паши потеряли убитыми, замерзшими, ранеными и пленными 78 тыс. чел. (свыше 80% состава). Потери русских составили 26 тыс. чел. (убитыми, ранеными, обмороженными). Победа под Сарыкамышем остановила турецкую агрессию в Закавказье и укрепила позиции Кавказской армии.

Кампания 1914 г. Война на море

В этот период основные действия развернулись на Черном море, где Турция начала войну с обстрела русских портов (Одессы, Севастополя, Феодосии). Однако вскоре активность турецкого флота (основу которого составлял германский линейный крейсер «Гебен») была пресечена российским флотом.

Бой у мыса Сарыч. 5 ноября 1914г. германский линейный крейсер «Гебен» под командованием контр-адмирала Сушона атаковал у мыса Сарыч русскую эскадру из пяти линкоров. Фактически весь бой свелся к артиллерийской дуэли между «Гебеном» и русским головным линкором «Евстафий». Благодаря меткому огню российских артиллеристов, «Гебен» получил 14 точных попаданий. На германском крейсере вспыхнул пожар, и Сушон, не дожидаясь вступления в бой остальных российских кораблей, дал приказ отступать в Константинополь (там «Гебен» ремонтировался до декабря, а затем, выйдя в море, подорвался на мине и вновь встал на ремонт). «Евстафий» получил лишь 4 точных попадания и вышел из боя без серьезных повреждений. Бой у мыса Сарыч стал переломным в борьбе за господство на Черном море. Проверив в этом сражении крепость черноморских рубежей России, турецкий флот прекратил активные действия у российского побережья. Русский же флот, напротив, постепенно захватил инициативу на морских коммуникациях.

Кампания 1915 г. Западный фронт

К началу 1915 г. русские войска удерживали фронт недалеко от германской границы и в австрийской Галиции. Кампания 1914 г. не принесла решающих результатов. Главным ее итогом стало крушение германского плана Шлиффена. «Если бы не было жертв со стороны России в 1914 г., — заявил спустя четверть века (в 1939 г.) английский премьер-министр Ллойд Джордж, — то немецкие войска не только захватили бы Париж, но их гарнизоны по сие время находились бы в Бельгии и Франции». На 1915 г. российское командование планировало продолжение наступательных операций на флангах. Это подразумевало занятие Восточной Пруссии и вторжение на Венгерскую равнину через Карпаты. Однако для одновременного наступления русские не располагали достаточными силами и средствами. В ходе активных военных операций 1914 г. на полях Польши, Галиции и Восточной Пруссии полегла русская кадровая армия. Ее убыль пришлось восполнять за счет запасного, недостаточно обученного контингента. «С этого времени, — вспоминал генерал А.А. Брусилов, — регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше походить на плохо обученное милиционное войско». Другой серьезнейшей проблемой стал кризис вооружений, так или иначе характерный для всех воюющих стран. Оказалось, что расход боезапасов в десятки раз превышает расчетные. Россию с ее недостаточно развитой промышленностью эта проблема затронула особо остро. Отечественные заводы могли лишь на 15-30 % удовлетворять потребности армии. Со всей очевидностью встала задача срочной перестройки всей промышленности на военный лад. В России этот процесс затянулся до конца лета 1915 г. Недостаток вооружений усугублялся плохим снабжением. Таким образом, в новый год российские вооруженные силы вступали с нехваткой оружия и кадровых военных. Это роковым образом повлияло на кампанию 1915 г. Результаты боев на востоке вынудили немцев в корне пересмотреть шлиффенский план.

«С этого времени, — вспоминал генерал А.А. Брусилов, — регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше походить на плохо обученное милиционное войско». Другой серьезнейшей проблемой стал кризис вооружений, так или иначе характерный для всех воюющих стран. Оказалось, что расход боезапасов в десятки раз превышает расчетные. Россию с ее недостаточно развитой промышленностью эта проблема затронула особо остро. Отечественные заводы могли лишь на 15-30 % удовлетворять потребности армии. Со всей очевидностью встала задача срочной перестройки всей промышленности на военный лад. В России этот процесс затянулся до конца лета 1915 г. Недостаток вооружений усугублялся плохим снабжением. Таким образом, в новый год российские вооруженные силы вступали с нехваткой оружия и кадровых военных. Это роковым образом повлияло на кампанию 1915 г. Результаты боев на востоке вынудили немцев в корне пересмотреть шлиффенский план.

Главным соперником германское руководство теперь считало Россию. Ее войска находились в 1,5 раза ближе к Берлину, чем армия Франции. Одновременно они грозили выйти на Венгерскую равнину и разгромить Австро-Венгрию. Опасаясь затяжной войны на два фронта, немцы решили бросить основные силы на восток, чтобы покончить с Россией. Помимо кадрового и материального ослабления русской армии, данная задача облегчалась возможностью вести на востоке маневренную войну (на западе к тому времени уже возник сплошной позиционный фронт с мощной системой укреплений, прорыв которых стоил огромных жертв). Кроме того, захват польского промышленного района давал Германии дополнительный источник ресурсов. После неудачного фронтального натиска в Польше германское командование перешло к плану фланговых ударов. Он заключался в глубоком охвате с севера (со стороны Восточной Пруссии) правого фланга русских войск в Польше. Одновременно с юга (из района Карпат) наносили удар австро-венгерские войска. Конечной целью этих «стратегических Канн» должно было стать окружение русских армий в «польском мешке».

Ее войска находились в 1,5 раза ближе к Берлину, чем армия Франции. Одновременно они грозили выйти на Венгерскую равнину и разгромить Австро-Венгрию. Опасаясь затяжной войны на два фронта, немцы решили бросить основные силы на восток, чтобы покончить с Россией. Помимо кадрового и материального ослабления русской армии, данная задача облегчалась возможностью вести на востоке маневренную войну (на западе к тому времени уже возник сплошной позиционный фронт с мощной системой укреплений, прорыв которых стоил огромных жертв). Кроме того, захват польского промышленного района давал Германии дополнительный источник ресурсов. После неудачного фронтального натиска в Польше германское командование перешло к плану фланговых ударов. Он заключался в глубоком охвате с севера (со стороны Восточной Пруссии) правого фланга русских войск в Польше. Одновременно с юга (из района Карпат) наносили удар австро-венгерские войска. Конечной целью этих «стратегических Канн» должно было стать окружение русских армий в «польском мешке».

Карпатская битва (1915). Она стала первой попыткой реализации обеими сторонами своих стратегических планов. Войска Юго-Западного фронта (генерал Иванов) пытались пробиться через карпатские перевалы на Венгерскую равнину и разгромить Австро-Венгрию. В свою очередь, австро-германское командование также имело в Карпатах наступательные планы. Оно ставило задачу прорваться отсюда к Перемышлю и выбить русских из Галиции. В стратегическом смысле прорыв австро-германских войск в Карпатах, совместно с натиском немцев из Восточной Пруссии, имел целью окружение русских войск в Польше. Битва в Карпатах началась 7 января почти одновременным наступлением австро-германских армий и русской 8-й армии (генерал Брусилов). Произошло встречное сражение, получившее название «резиновой войны». Обеим давившим друг на друга сторонам приходилось то углубляться в Карпаты, то отходить назад. Бои в заснеженных горах отличались большим упорством. Австро-германским войскам удалось потеснить левый фланг 8-й армии, но прорваться к Перемышлю они так и не смогли. Получив подкрепления, Брусилов отразил их наступление. «Объезжая войска на горных позициях, — вспоминал он, — я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнейшего противника». Частичных успехов смогла добиться лишь 7-я австрийская армия (генерал Пфланцер-Балтин), которая взяла Черновцы. В начале марта 1915 г. Юго-Западный фронт перешел в общее наступление в условиях весенней распутицы. Взбираясь на карпатские кручи и преодолевая ожесточенное сопротивление противника, русские войска продвинулись вперед на 20-25 км и овладели частью перевалов. Для отражения их натиска германское командование перебросило на данный участок новые силы. Российская же Ставка из-за тяжелых сражений на восточнопрусском направлении не могла обеспечить Юго-Западный фронт необходимыми резервами. Кровопролитные фронтальные бои в Карпатах продолжались до апреля. Они стоили огромных жертв, но не принесли решительного успеха ни одной из сторон.

Получив подкрепления, Брусилов отразил их наступление. «Объезжая войска на горных позициях, — вспоминал он, — я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнейшего противника». Частичных успехов смогла добиться лишь 7-я австрийская армия (генерал Пфланцер-Балтин), которая взяла Черновцы. В начале марта 1915 г. Юго-Западный фронт перешел в общее наступление в условиях весенней распутицы. Взбираясь на карпатские кручи и преодолевая ожесточенное сопротивление противника, русские войска продвинулись вперед на 20-25 км и овладели частью перевалов. Для отражения их натиска германское командование перебросило на данный участок новые силы. Российская же Ставка из-за тяжелых сражений на восточнопрусском направлении не могла обеспечить Юго-Западный фронт необходимыми резервами. Кровопролитные фронтальные бои в Карпатах продолжались до апреля. Они стоили огромных жертв, но не принесли решительного успеха ни одной из сторон. Русские потеряли в Карпатской битве около 1 млн. чел,, австрийцы и немцы — 800 тыс. чел.

Русские потеряли в Карпатской битве около 1 млн. чел,, австрийцы и немцы — 800 тыс. чел.

Вторая августовская операция (1915). Вскоре после начала Карпатской битвы вспыхнули ожесточенные бои и на северном фланге русско-германского фронта. 25 января 1915 г. из Восточной Пруссии перешли в наступление 8-я (генерал фон Белов) и 10-я (генерал Эйхгорн) немецкие армии. Их главный удар пришелся в район польского города Августова, где находилась 10-я русская армия (генерал Сивере). Создав на данном направлении численное превосходство, немцы атаковали фланги армии Сиверса и попытались ее окружить. На втором этапе предусматривался прорыв всего Северо-Западного фронта. Но из-за стойкости солдат 10-й армии полностью взять ее в клещи немцам не удалось. В окружение попал лишь 20-й корпус генерала Булгакова. В течение 10 дней он доблестно отбивал в заснеженных Августовских лесах атаки германских частей, мешая им вести дальнейшее наступление. Израсходовав весь боезапас, остатки корпуса в отчаянном порыве атаковали немецкие позиции в надежде пробиться к своим. Опрокинув немецкую пехоту в рукопашной схватке, русские солдаты геройски погибли под огнем германских орудий. «Попытка прорваться была полнейшее безумие. Но это святое безумие — геройство, которое показало русского воина в полном его свете, которое мы знаем со времен Скобелева, времен штурма Плевны, битвы на Кавказе и штурма Варшавы! Русский солдат умеет сражаться очень хорошо, он переносит всякие лишения и способен быть стойким, даже если неминуема при этом и верная смерть!», — писал в те дни немецкий военный корреспондент Р.Брандт. Благодаря этому мужественному сопротивлению, 10-я армия сумела к середине февраля вывести из-под удара большую часть своих сил и заняла оборону на линии Ковно-Осовец. Северо-Западный фронт устоял, а затем сумел частично восстановить утраченные позиции.

Опрокинув немецкую пехоту в рукопашной схватке, русские солдаты геройски погибли под огнем германских орудий. «Попытка прорваться была полнейшее безумие. Но это святое безумие — геройство, которое показало русского воина в полном его свете, которое мы знаем со времен Скобелева, времен штурма Плевны, битвы на Кавказе и штурма Варшавы! Русский солдат умеет сражаться очень хорошо, он переносит всякие лишения и способен быть стойким, даже если неминуема при этом и верная смерть!», — писал в те дни немецкий военный корреспондент Р.Брандт. Благодаря этому мужественному сопротивлению, 10-я армия сумела к середине февраля вывести из-под удара большую часть своих сил и заняла оборону на линии Ковно-Осовец. Северо-Западный фронт устоял, а затем сумел частично восстановить утраченные позиции.

Праснышская операция (1915). Почти одновременно разгорелись бои и на другом участке восточнопрусской границы, где стояла 12-я русская армия (генерал Плеве). 7 февраля в районе Прасныша (Польша) ее атаковали части 8-й немецкой армии (генерал фон Белов). Город защищал отряд под командованием полковника Барыбина, который в течение нескольких дней геройски отражал атаки превосходящих германских сил. 11 февраля 1915 г. Прасныш пал. Но его стойкая оборона дала время русским подтянуть необходимые резервы, которые готовились в соответствии с российским планом зимнего наступления в Восточной Пруссии. 12 февраля к Праснышу подошел 1-й Сибирский корпус генерала Плешкова, который с ходу атаковал немцев. В двухдневном зимнем сражении сибиряки наголову разгромили германские соединения и выбили их из города. Вскоре в общее наступление перешла пополненная резервами вся 12-я армия, которая после упорных боев отбросила немцев к границам Восточной Пруссии. Тем временем перешла в наступление и 10-я армия, которая очистила от немцев Августовские леса. Фронт был восстановлен, но большего русские войска достичь не смогли. Немцы потеряли в этом сражении около 40 тыс. чел., русские — около 100 тыс. чел. Встречные сражения у границ Восточной Пруссии и в Карпатах истощили резервы российской армии накануне грозного удара, который уже готовила для нее австро-германское командование.

Город защищал отряд под командованием полковника Барыбина, который в течение нескольких дней геройски отражал атаки превосходящих германских сил. 11 февраля 1915 г. Прасныш пал. Но его стойкая оборона дала время русским подтянуть необходимые резервы, которые готовились в соответствии с российским планом зимнего наступления в Восточной Пруссии. 12 февраля к Праснышу подошел 1-й Сибирский корпус генерала Плешкова, который с ходу атаковал немцев. В двухдневном зимнем сражении сибиряки наголову разгромили германские соединения и выбили их из города. Вскоре в общее наступление перешла пополненная резервами вся 12-я армия, которая после упорных боев отбросила немцев к границам Восточной Пруссии. Тем временем перешла в наступление и 10-я армия, которая очистила от немцев Августовские леса. Фронт был восстановлен, но большего русские войска достичь не смогли. Немцы потеряли в этом сражении около 40 тыс. чел., русские — около 100 тыс. чел. Встречные сражения у границ Восточной Пруссии и в Карпатах истощили резервы российской армии накануне грозного удара, который уже готовила для нее австро-германское командование.

Горлицкий прорыв (1915). Начало Великого отступления. Не сумев потеснить русские войска у границ Восточной Пруссии и в Карпатах, германское командование решило реализовать третий вариант прорыва. Его предполагалось осуществить между Вислой и Карпатами, в районе Горлице. К тому времени против России было сосредоточено свыше половины вооруженных сил австро-германского блока. На 35-километровом участке прорыва у Горлице была создана ударная группа под командованием генерала Макензена. Она превосходила стоящую на данном участке 3-ю русскую армию (генерал Радко-Дмитриев): в живой силе — 2 раза, в легкой артиллерии — в 3 раза, в тяжелой артиллерии — в 40 раз, в пулеметах — в 2,5 раза. 19 апреля 1915 г. группа Макензена (126 тыс. чел.) перешла в наступление. Российское командование, зная о наращивании сил на данном участке, не обеспечило своевременный контрудар. Крупные подкрепления были посланы сюда с опозданием, вводились в бой по частям и быстро гибли в боях с превосходящими силами противника. Горлицкий прорыв ярко выявил проблему нехватки боеприпасов, особенно снарядов. Подавляющее превосходство в тяжелой артиллерии стало одной из основных причин этого наиболее крупного успеха немцев на русском фронте. «Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывающей целые ряды окопов вместе с защитниками их, — вспоминал участник тех событий генерал А.И. Деникин. — Мы почти не отвечали — нечем. Полки, истощенные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор, лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы… Два полка почти уничтожены одним огнем».

Горлицкий прорыв ярко выявил проблему нехватки боеприпасов, особенно снарядов. Подавляющее превосходство в тяжелой артиллерии стало одной из основных причин этого наиболее крупного успеха немцев на русском фронте. «Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывающей целые ряды окопов вместе с защитниками их, — вспоминал участник тех событий генерал А.И. Деникин. — Мы почти не отвечали — нечем. Полки, истощенные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор, лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы… Два полка почти уничтожены одним огнем».

Горлицкий прорыв создал угрозу окружения русских войск в Карпатах, войска Юго-Западного фронта начали повсеместный отход. К 22 июня, потеряв 500 тыс. чел., они оставили всю Галицию. Благодаря мужественному сопротивлению российских солдат и офицеров, группа Макензена не смогла стремительно выйти на оперативный простор. В целом, ее наступление свелось к «продавливанию» русского фронта. Он был серьезно отодвинут на восток, но не разгромлен. Тем не менее Горлицкий прорыв и наступление немцев из Восточной Пруссии создали угрозу окружения русских армий в Польше. Началось т.н. Великое отступление, в ходе которого русские войска весной — летом 1915 г. оставили Галицию, Литву, Польшу. Союзники России занимались тем временем укреплением своей обороны и почти ничего не предприняли, чтобы серьезно отвлечь немцев от наступления на Востоке. Союзное руководство использовало отпущенную ему передышку для мобилизации экономики на нужды войны. «Мы, — признавался впоследствии Ллойд Джордж, — предоставили Россию ее судьбе».

Он был серьезно отодвинут на восток, но не разгромлен. Тем не менее Горлицкий прорыв и наступление немцев из Восточной Пруссии создали угрозу окружения русских армий в Польше. Началось т.н. Великое отступление, в ходе которого русские войска весной — летом 1915 г. оставили Галицию, Литву, Польшу. Союзники России занимались тем временем укреплением своей обороны и почти ничего не предприняли, чтобы серьезно отвлечь немцев от наступления на Востоке. Союзное руководство использовало отпущенную ему передышку для мобилизации экономики на нужды войны. «Мы, — признавался впоследствии Ллойд Джордж, — предоставили Россию ее судьбе».

Праснышское и Наревское сражения (1915). После успешного завершения Горлицкого прорыва германское командование приступило к выполнению второго акта своих «стратегических Канн» и нанесло удар с севера, из Восточной Пруссии, по позициям Северо-Западного фронта (генерал Алексеев). 30 июня 1915 г. в районе Прасныша перешла в наступление 12-я немецкая армия (генерал Гальвиц). Ей противостояли здесь 1-я (генерал Литвинов) и 12-я (генерал Чурин) русские армии. Германские войска имели превосходство в численности личного состава (177 тыс. против 141 тыс. чел.) и вооружений. Особенно значительным был перевес в артиллерии (1256 против 377 орудий). После ураганного огня и мощного натиска немецкие части овладели главной полосой обороны. Но ожидаемого прорыва линии фронта, а тем более разгрома 1-й и 12-й армий им достичь не удалось. Русские повсюду упорно защищались, переходя в контратаки на угрожаемых участках. За 6 дней непрерывных боев солдаты Гальвица смогли продвинуться на 30-35 км. Не достигнув даже реки Нарев, немцы прекратили наступление. Германское командование начало перегруппировку сил и подтягивало резервы для нового удара. В Праснышском сражении русские потеряли около 40 тыс. чел., немцы — около 10 тыс. чел. Стойкость воинов 1-й и 12-й армий сорвала германский план окружения российских войск в Польше. Но опасность, нависшая с севера над районом Варшавы вынудила российское командование начать отвод своих армий за Вислу.

Ей противостояли здесь 1-я (генерал Литвинов) и 12-я (генерал Чурин) русские армии. Германские войска имели превосходство в численности личного состава (177 тыс. против 141 тыс. чел.) и вооружений. Особенно значительным был перевес в артиллерии (1256 против 377 орудий). После ураганного огня и мощного натиска немецкие части овладели главной полосой обороны. Но ожидаемого прорыва линии фронта, а тем более разгрома 1-й и 12-й армий им достичь не удалось. Русские повсюду упорно защищались, переходя в контратаки на угрожаемых участках. За 6 дней непрерывных боев солдаты Гальвица смогли продвинуться на 30-35 км. Не достигнув даже реки Нарев, немцы прекратили наступление. Германское командование начало перегруппировку сил и подтягивало резервы для нового удара. В Праснышском сражении русские потеряли около 40 тыс. чел., немцы — около 10 тыс. чел. Стойкость воинов 1-й и 12-й армий сорвала германский план окружения российских войск в Польше. Но опасность, нависшая с севера над районом Варшавы вынудила российское командование начать отвод своих армий за Вислу.

Подтянув резервы, немцы 10 июля вновь перешли в наступление. В операции участвовали 12-я (генерал Гальвиц) и 8-я (генерал Шольц) немецкие армии. Германский натиск на 140-километровом наревском фронте сдерживали те же 1-я и 12-я армии. Имея почти двойное превосходство в живой силе и пятикратное в артиллерии, немцы настойчиво пытались прорвать наревский рубеж. Им удалось в нескольких местах форсировать реку, но русские яростными контратаками вплоть до начала августа не давали германским частям возможности расширить плацдармы. Особенно важную роль сыграла оборона крепости Осовец, которая прикрывала правый фланг российских войск в этих сражениях. Стойкость ее защитников не позволила немцам выйти в тыл защищавшим Варшаву русским армиям. Тем временем русские войска сумели беспрепятственно эвакуироваться из района Варшавы. Русские потеряли в Наревском сражении 150 тыс. чел. Немцы также понесли немалый урон. После июльских боев они оказались не в состоянии продолжать активное наступление. Героическое сопротивление русских армий в Праснышском и Наревском сражениях спасло российские войска в Польше от окружения и в определенной степени решило исход кампании 1915 г.

Героическое сопротивление русских армий в Праснышском и Наревском сражениях спасло российские войска в Польше от окружения и в определенной степени решило исход кампании 1915 г.

Виленское сражение (1915). Завершение Великого отступления. В августе командующий Северо-Западным фронтом генерал Михаил Алексеев планировал нанести из района Ковно (ныне Каунас) фланговый контрудар по наступавшим германским армиям. Но немцы упредили этот маневр и в конце июля сами атаковали ковенские позиции силами 10-й германской армии (генерал фон Эйхгорн). После нескольких дней штурма комендант Ковно Григорьев проявил малодушие и 5 августа сдал крепость немцам (за это впоследствии он был приговорен к 15 годам тюрьмы). Падение Ковно ухудшило для русских стратегическую ситуацию в Литве и привело к отводу правого крыла войск Северо-Западного фронта за Нижний Неман. Овладев Ковно, немцы пытались окружить 10-ю русскую армию (генерал Радкевич). Но в упорных встречных августовских боях у Вильно германское наступление захлебнулось. Тогда немцы сосредоточили мощную группировку в районе Свенцян (севернее Вильно) и 27 августа нанесли оттуда удар на Молодечно, пытаясь с севера выйти в тыл 10-й армии и захватить Минск. Из-за угрозы окружения русским пришлось оставить Вильно. Однако развить успех немцам не удалось. Путь им преградила вовремя подошедшая 2-я армия (генерал Смирнов), которой выпала честь окончательно остановить германское наступление. Решительно атаковав немцев у Молодечно, она нанесла им поражение и вынудила отступить обратно к Свенцянам. К 19 сентября Свенцянский прорыв был ликвидирован, и фронт на данном участке стабилизировался. Виленским сражением заканчивается, в целом, Великое отступление русской армии. Истощив наступательные силы, немцы переходят на востоке к позиционной обороне. Германский план разгрома вооруженных сил России и ее выхода из войны не удался. Благодаря мужеству своих воинов и умелому отводу войск, русская армия избежала окружения. «Русские вырвались из клещей и добились фронтального отхода в выгодном для них направлении», — вынужден был констатировать начальник немецкого Генерального штаба фельдмаршал Пауль фон Гинденбург.

Тогда немцы сосредоточили мощную группировку в районе Свенцян (севернее Вильно) и 27 августа нанесли оттуда удар на Молодечно, пытаясь с севера выйти в тыл 10-й армии и захватить Минск. Из-за угрозы окружения русским пришлось оставить Вильно. Однако развить успех немцам не удалось. Путь им преградила вовремя подошедшая 2-я армия (генерал Смирнов), которой выпала честь окончательно остановить германское наступление. Решительно атаковав немцев у Молодечно, она нанесла им поражение и вынудила отступить обратно к Свенцянам. К 19 сентября Свенцянский прорыв был ликвидирован, и фронт на данном участке стабилизировался. Виленским сражением заканчивается, в целом, Великое отступление русской армии. Истощив наступательные силы, немцы переходят на востоке к позиционной обороне. Германский план разгрома вооруженных сил России и ее выхода из войны не удался. Благодаря мужеству своих воинов и умелому отводу войск, русская армия избежала окружения. «Русские вырвались из клещей и добились фронтального отхода в выгодном для них направлении», — вынужден был констатировать начальник немецкого Генерального штаба фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Фронт стабилизировался на линии Рига — Барановичи — Тернополь. Здесь были созданы три фронта: Северный, Западный и Юго-Западный. Отсюда русские не отступали вплоть до падения монархии. В ходе Великого отступления Россия понесла самые большие потери за войну — 2.5 млн. чел. (убитыми, ранеными и пленными). Урон Германии и Австро-Венгрии превысил 1 млн. чел. Отступление усилило политический кризис в России.

Фронт стабилизировался на линии Рига — Барановичи — Тернополь. Здесь были созданы три фронта: Северный, Западный и Юго-Западный. Отсюда русские не отступали вплоть до падения монархии. В ходе Великого отступления Россия понесла самые большие потери за войну — 2.5 млн. чел. (убитыми, ранеными и пленными). Урон Германии и Австро-Венгрии превысил 1 млн. чел. Отступление усилило политический кризис в России.

Кампания1915 г. Кавказский театр военных действий

Начало Великого отступления серьезно повлияло на развитие событий на русско-турецком фронте. Отчасти по этой причине сорвалось проведение грандиозной российской десантной операции на Босфоре, которая планировалась для поддержки союзных войск, высадившихся в Галлиполи. Под влиянием успехов немцев турецкие войска активизировались на Кавказском фронте.

Алашкертская операция (1915). 26 июня 1915 г. в районе Алашкерта (Восточная Турция) перешла в наступление 3-я турецкая армия (Махмуд Киамиль-паша). Под натиском превосходящих сил турок защищавший данный участок 4-й Кавказский корпус (генерал Огановский) начал отступление к российской границе. Это создало угрозу прорыва всего русского фронта. Тогда энергичный командующий Кавказской армией генерал Николай Николаевич Юденич ввел в бой отряд под командованием генерала Николая Баратова, который нанес решительный удар во фланг и тыл наступавшей турецкой группировке. Опасаясь окружения, части Махмуд Киамиля начали отход к озеру Ван, близ которого фронт 21 июля стабилизировался. Алашкертская операция разрушила надежды Турции перехватить стратегическую инициативу на Кавказском театре военных действий.

Под натиском превосходящих сил турок защищавший данный участок 4-й Кавказский корпус (генерал Огановский) начал отступление к российской границе. Это создало угрозу прорыва всего русского фронта. Тогда энергичный командующий Кавказской армией генерал Николай Николаевич Юденич ввел в бой отряд под командованием генерала Николая Баратова, который нанес решительный удар во фланг и тыл наступавшей турецкой группировке. Опасаясь окружения, части Махмуд Киамиля начали отход к озеру Ван, близ которого фронт 21 июля стабилизировался. Алашкертская операция разрушила надежды Турции перехватить стратегическую инициативу на Кавказском театре военных действий.

Хамаданская операция (1915). 17 октября — 3 декабря 1915 г. русские войска предприняли наступательные действия в Северном Иране для пресечения возможного выступления этого государства на стороне Турции и Германии. Этому способствовала германо-турецкая резидентура, которая активизировалась в Тегеране после неудач англичан и французов в Дарданелльской операции, а также Великого отступления русской армии. Введения российских войск в Иран добивались и союзники англичане, стремившиеся тем мым усилить безопасность своих владений в Индостане. В октябре 1915 г. в Иран был послан корпус генерала Николая Баратова (8 тыс. чел.), который занял Тегеран, Выдвинувшись к Хамадану, русские разгромили турецко-персидские отряды (8 тыс. чел.) и ликвидировали в стране германо-турецкую агентуру. Тем самым был создан надежный заслон против германо-турецкого влияния в Иране и Афганистане, а также устранялась возможная угроза левому флангу Кавказской армии.

Введения российских войск в Иран добивались и союзники англичане, стремившиеся тем мым усилить безопасность своих владений в Индостане. В октябре 1915 г. в Иран был послан корпус генерала Николая Баратова (8 тыс. чел.), который занял Тегеран, Выдвинувшись к Хамадану, русские разгромили турецко-персидские отряды (8 тыс. чел.) и ликвидировали в стране германо-турецкую агентуру. Тем самым был создан надежный заслон против германо-турецкого влияния в Иране и Афганистане, а также устранялась возможная угроза левому флангу Кавказской армии.

Кампания 1915 г. Война на море

Военные действия на море в 1915 г. сложились, в целом, удачно для российского флота. Из наиболее крупных сражений кампании 1915 г. можно выделить поход русской эскадры к Босфору (Черное море). Готланский бой и Ирбенскую операцию (Балтийское море).

Поход к Босфору (1915). В походе к Босфору, который состоялся 1-6 мая 1915 г., участвовала эскадра Черноморского флота в составе 5 линкоров, 3 крейсеров, 9 миноносцев, 1 авиатранспорта с 5 гидросамолетами. 2-3 мая линкоры «Три Святителя» и «Пантелеймон», выйдя в район пролива Босфор, обстреляли его береговые укрепления. 4 мая линкор «Ростислав» открыл огонь по укрепленному району Иниады (северо-западнее Босфора), который с воздуха был атакован гидросамолетами. Апофеозом похода к Босфору стал бой 5 мая у входа в пролив между флагманом германо-турецкого флота на Черном море — линейным крейсером «Гебен» и четырьмя русскими линкорами. В этой перестрелке, как и в сражении у мыса Сарыч (1914), отличился линкор «Евстафий», который двумя точными попаданиями вывел «Гебен» из строя. Германо-турецкий флагман прекратил огонь и вышел из боя. Данный поход к Босфору усилил превосходство российского флота на черноморских коммуникациях. В дальнейшем наибольшую опасность для Черноморского флота представляли немецкие подводные лодки. Их активность не позволила русским кораблям появляться у турецких берегов до конца сентября. С вступлением в войну Болгарии зона действий Черноморского флота расширилась, охватив новый крупный район в западной части моря.