Семьдесят лет назад Советский союз провел испытание атомной бомбы

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

Общество

29.08.2019 00:00

Поделиться

Николай Андреев

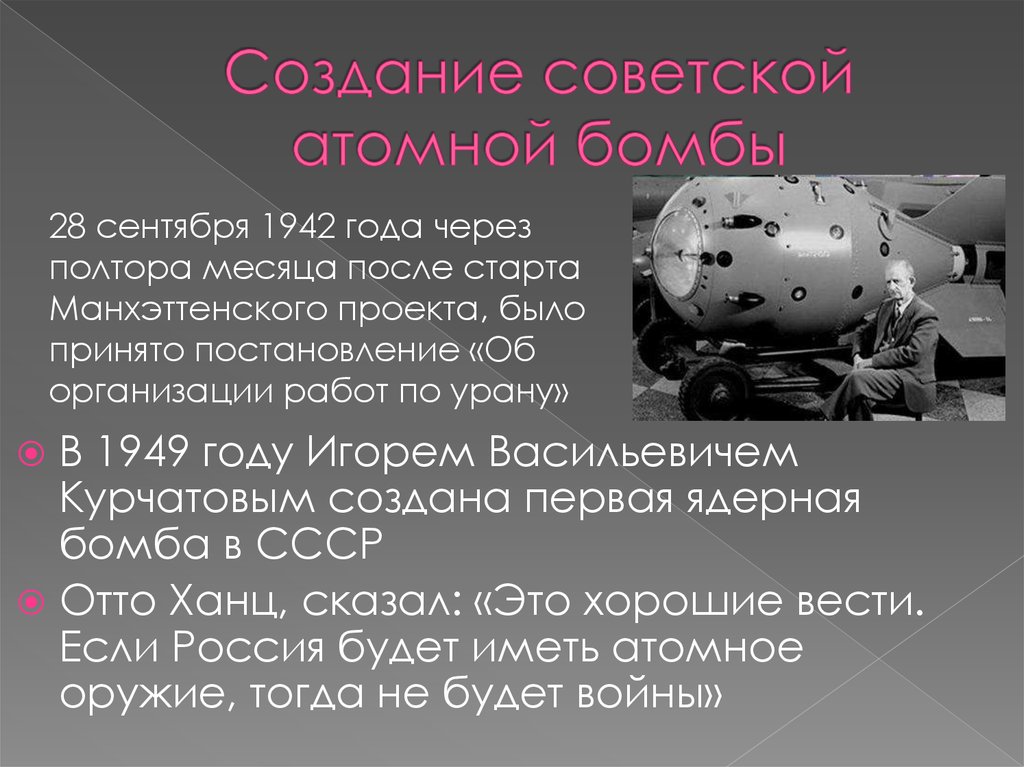

29 августа 1949 года в 7 часов утра в районе Семипалатинска произошло событие, которое на десятилетия определило расстановку геополитических сил в мире — Советский Союз провел испытание атомной бомбы. Была обрушена монополия США на обладание самым могучим в истории человечества оружием. Политики США были уверены, что Советский Союз создаст атомную бомбу не раньше чем через полвека. Ученые называли более разумную дату — 1951 — 1952 год.

РФЯЦ-ВНИИЭФ

После того, как стало известно об испытании советской атомной бомбы, в мировой печати — лавина публикаций. Точными сведениями, понятно, никто не располагал, потому фантазии расцвели буйные. Называли разные сроки испытаний — 14 сентября, 23 сентября и даже 10 июля. Место взрыва указывали в разных географических точках — Крым, побережье Черного моря и берег Каспийского, Сибирь. Утверждали, что Сталин лично присутствовал на испытаниях, и что первые две бомбы не взорвались. Это привело его в ярость, и он приказал расстрелять несколько десятков ученых.

Утверждали, что Сталин лично присутствовал на испытаниях, и что первые две бомбы не взорвались. Это привело его в ярость, и он приказал расстрелять несколько десятков ученых.

Игорь Курчатов и Юлий Харитон. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Круг стран, в которых в 30-40 годы активно разрабатывалась физика ядерного ядра, был ограничен — Германия, Англия, Дания, Франция, Италия, США, СССР. Советские физики не отставали от зарубежных исследователей. Работы Юлия Харитона, Якова Зельдовича, Николая Семенова, Петра Капицы, Льва Ландау заложили надежный теоретический фундамент. А молодые ученые Георгий Флеров и Константин Петржак провели серию блестящих опытов и открыли редчайший ядерный процесс — спонтанное или самопроизвольное деление ядер урана.Специалисты хорошо знают, какую роль сыграло спонтанное деление не только в решении атомной проблемы, но и в развитии фундаментальных исследований по ядерной физике. А руководил ими столь же молодой Курчатов — неформальный лидер советских ядерщиков. Работы преследовали в основном чисто научный интерес. Мало кто предполагал, что они станут основой для создания атомного оружия — это в те годы представлялось нереальным.

Работы преследовали в основном чисто научный интерес. Мало кто предполагал, что они станут основой для создания атомного оружия — это в те годы представлялось нереальным.

Между тем в США еще 2 декабря 1939 года Альберт Эйнштейн направил письмо президенту США Рузвельту:

«…В течение последних четырех месяцев благодаря работам Жолио Кюри во Франции, а также Ферми и Сцилларда в Америке стала вероятной возможность ядерной реакции в крупной массе урана, вследствие чего может быть освобождена значительная энергия и получены большие количества радиоактивных элементов. Можно считать почти достоверным, что это будет достигнуто в ближайшем будущем…

Это новое явление способно привести также к созданию бомб, и возможно — хотя и менее достоверно — исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Хотя такие бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для воздушной перевозки…

В виду этого, не сочтете ли Вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции.

Искренне Ваш Альберт Эйнштейн».

Это письмо и положило начало атомному проекту в США, которому было дано кодовое название Манхэттенский проект.

Хотя под письмом Рузвельту стояла подпись Эйнштейна, текст написан не им. Инициаторами обращения к президенту были физики Лео Сциллард, Юджин Вигнер и Эдвард Теллер — эмигрировавшие из Венгрии. Их встревожила публикация в январском номере немецкого журнала «Naturwisserschaften» за 1939 год. Сотрудники Имперского института физических исследований радиохимики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии деления урана. Что открывало захватывающие перспективы в познании физики ядра. Но это означало и другое: создание атомного оружия вполне реально. Троица опасалась, что немцы от экспериментов перейдут к практическому использованием полученных результатов, и прежде всего — в военных целях. Потому велика вероятность, что в Германии будут начаты работы по созданию атомной бомбы.

Советский ученый физик-ядерщик, академик Академии наук СССР Георгий Николаевич Флёров. Фото: А. Лидов / РИА Новости

Фото: А. Лидов / РИА Новости

Германию нужно опередить! Но к кому обратиться? Только президент США мог дать указание заниматься этой темой. Сциллард, Вигнер, Теллер понимали, что в Белый дом им, неизвестным эмигрантам, не пробиться. Тогда возникла идея использовать авторитет Эйнштейна. Они отправились к нему с уже готовым текстом письма. Эйнштейн выслушал их доводы и аргументы, прочитал текст заготовки письма. Возражений у него не было — подписал.

И в СССР работа над атомным проектом, до этого медленно набиравшая обороты, развернулась гораздо более активно после обращения к главе государства. Письмо в августе 1942 года написал советский физик Георгий Флеров. Это широко известный факт, но все же приведу извлечения из текста письма:

«Дорогой Иосиф Виссарионович!

… Мы все хотим сделать все возможное для уничтожения фашистов, но не нужно пороть горячку — заниматься только теми вопросами, которые подходят под определение насущных военных задач.Так вот, считаю необходимым для решения вопроса созвать совещание в составе академиков Иоффе, Ферсмана, Вавилова, Хлопина, Капицы, Лейпунского, профессоров Ландау, Алиханова, Арцимовича, Френкеля, Курчатова, Харитона, Зельдовича; докторов Мигдала, Гуревича. Желателен также вызов К.А. Петржака…»

Желателен также вызов К.А. Петржака…»

Письмо техника-лейтенанта не осталось незамеченным. Оно поступило очень и очень вовремя. Перед этим уполномоченный Государственного комитета обороны по науке Кафтанов доложил Сталину: у убитого немецкого офицера обнаружена тетрадь с расчетами, явно касавшимися создания нового оружия небывалой мощности. Располагал Сталин и разведывательными данными, которые свидетельствовали: англичане и американцы интенсивно занимаются ядерными исследованиям. Обращалась к Сталину по этому вопросу и Академия наук.

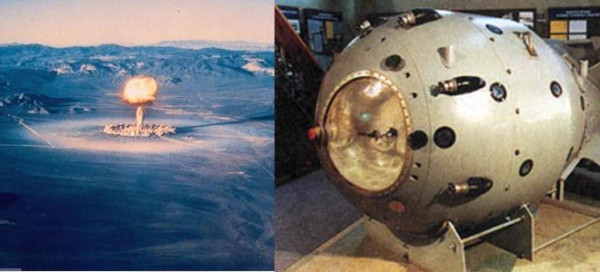

Этот снимок сделан на полигоне в Семипалатинске через две секунды после успешного испытания первой советской атомной бомбы.

11 февраля 1943 года Государственный комитет обороны принял решение об организации научно-исследовательских работ по использованию атомной энергии. Руководителем назначен Курчатов. То есть в Советском Союзе работы по созданию атомного оружия стали разворачиваться на три года позже, чем в США. И этот лаг отставания в три-четыре года в работах над атомной бомбой сохранялся:

— 2 декабря 1942 года в лаборатории Чикагского университета под руководством Энрико Ферми был запущен первый в мире атомный реактор, советский реактор — в декабре 1946 года;

— 16 июля 1945 года США провели испытания первой в мире атомной бомбы, СССР — 29 августа 1949 года.

Между прочим, Сциллард сразу же после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки предсказал, что Советский Союз через 2-3 года создаст свое ядерное оружие. Он почти не ошибся в сроках.

Бесспорный факт: немец Клаус Фукс, работавший и с англичанами, а затем с американцами, передал советским разведчикам документы и чертежи, в которых расчеты атомной бомбы, созданной в Лос-Аламосе, атомном центре.

Но дело не в конструкции, и даже не в чертежах. Нужно понимать физический смысл документов, которые добывала советская разведка. А чтобы понимать, нужно обладать научным потенциалом. Бомба покоится на серьезном научном фундаменте. И он в Советском Союзе к тому времени был солидный. Советские ученые располагали приблизительно таким же набором знаний в сфере ядерной физики, что и участники Манхэттенского проекта на его начальной стадии. Константин Петржак вспоминает: «Уже в 1939 году мы в Ленинграде обсуждали все то, что Ферми делал в 1942 году в США. Если бы не война, которая прекратила исследования, то мы были бы вровень с США».

Инфографика «РГ»/ Антон Переплетчиков/ Александр Емельяненков.

Проблема была не в научной основе — она у нас была. И не в конструкции бомбы — и до получения данных от Клауса Фукса были ясны основные контуры ее схемы. Да и мозги советских разработчиков были не менее изощренные, чем у Ферми или Теллера. Главная проблема в то время — уран. Его попросту не было. Советские геологи поисками урана не занимались, потому что не было нужды в нем. Неизвестны были даже перспективные на уран территории. А США пользовались месторождениями урана в Канаде и даже в Мадагаскаре. Для первого советского атомного заряда урановую руду добывали высоко в горах — на Памире, вывозили в корзинах на ишаках. И некоторые запасы окиси урана удалось найти в побежденной Германии.

Эмиль Клаус. Фото: Photo by Jung/ullstein bild via Getty Images

Фукс был не единственный, кто передавал данные о работе над бомбой. Сообщение по устройству атомной бомбы поступали и от Бруно Понтекорво. В его материалах содержалось подробное изложение секретной главы доклада правительству и Конгрессу США о работах Манхэттенского проекта. Данные поступали от участников Манхэттенского проекта Жоржа Коваля, Тео Холла. И делали это они вполне добровольно и безвозмездно. Клаус Фукс узнал, что работа ведется в секрете от СССР, союзника по войне. Он считал это недопустимым, потому предложил сотрудничество, работая еще в Англии. Когда советская сторона предложила ему деньги за услуги, он с негодованием отказался.

Данные поступали от участников Манхэттенского проекта Жоржа Коваля, Тео Холла. И делали это они вполне добровольно и безвозмездно. Клаус Фукс узнал, что работа ведется в секрете от СССР, союзника по войне. Он считал это недопустимым, потому предложил сотрудничество, работая еще в Англии. Когда советская сторона предложила ему деньги за услуги, он с негодованием отказался.

Когда в 1950 году британская МИ-6 раскрыла связь Фукса с советской разведкой, то на суде он рассказал, что не рассматривал передачу данных советской стороне о работе над бомбой как преступление, не рассматривал себя как предателя. Не считал, что делал что-то предосудительное. Считал, что суд убедится в чистоте его помыслов и отпустит. Наивный. Суд отмерил Фуксу 14 лет тюрьмы.

Коллектив работавший в Арзамасе-16 над атомным проектом состоял только из советских ученых. Да, привлекались немецкие специалисты. Специально для них создали объект в районе Сухуми. Они разрабатывали методы разделения изотопов и получения металлического урана. К конструкции бомбы, ее разработке никакого отношения немецкие специалисты не имели.

К конструкции бомбы, ее разработке никакого отношения немецкие специалисты не имели.

В Сарове, где располагался атомный центр Арзамас-16, был строжайший режим секретности. Ограниченное число лиц знали, что именно здесь разрабатывается атомный заряд. Насмешил один из математиков. Прочитав сообщение ТАСС о том, что Советский Союз располагает атомным оружием, расстроился: «До чего дошла секретность! Где-то есть еще центр, там тоже работают над оружием, а мы об этом даже не догадываемся». А он как раз и занимался расчетами сжатия плутониевого ядра бомбы.

В Сарове 7 ноября 1949 года на торжественном концерте в честь тридцатидвухлетия Октября артист местного драматического театра прочитал опубликованное в «Правде» стихотворение Сергея Михалкова:

Мы недавно проводили

Испытанье нашей силы.

Все на славу удалось,

Там, где нужно, взорвалось!

При слове «нашей» артист сделал широкий приветственно-обнимающий жест в зал — публика откликнулась бурной овацией. К тому моменту на Объекте уже знали, кто сделал бомбу.

Неподалеку от Сарова есть деревня Аламасово — она находилась на территории атомного центра. Так что есть некоторое символическое совпадение: Аламасово против Лос-Аламоса.

Фото: Инфографика «РГ»/ Леонид Кулешов

Поделиться

НаукаИсторияВторая мировая война

Главное сегодня

Шойгу: До конца года модернизируем систему противоракетной обороны Москвы

Мария Львова-Белова: Президент поддержал введение особого статуса для детей, пострадавших в СВО

Рогов: Многоэтажный дом в Запорожье разрушен из-за действий украинской ПВО

Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном геноцидом

Журналист Херш: Разведки США и ФРГ сочинили альтернативную историю взрыва «Северного потока» для СМИ

ВТБ: Мошенники начали под видом силовиков вербовать своих жертв для обналичивания денег

История создания первой советской атомной бомбы

https://ria. ru/20230211/bomba-1851128686.html

ru/20230211/bomba-1851128686.html

История создания первой советской атомной бомбы

История создания первой советской атомной бомбы — РИА Новости, 11.02.2023

История создания первой советской атомной бомбы

Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так… РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:51

2023-02-11T00:51

2023-02-11T00:51

справки

безопасность

ссср

сша

саров

игорь курчатов

курчатовский институт

производственное объединение «маяк»

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150477/30/1504773007_0:52:3234:1871_1920x0_80_0_0_9fb6bf295bcb5028c5a77e1fcf5699d4.jpg

Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так называемой водородной бомбы, основанной на термоядерной реакции синтеза, утвердился общий для них термин – ядерная бомба. Работы по созданию собственного ядерного оружия шли в СССР с первой половины 1940-х годов. Осенью 1941 года советская резидентура в Лондоне передавала в Москву сообщения о ходе работ в Англии по разработке атомного оружия. Советский физик Георгий Флеров с фронта направил ряд писем о необходимости продолжения работ по урану, прерванных войной, отмечая прекращение упоминания урановой тематики в западной научной печати. 28 сентября 1942 года было подписано постановление Государственного комитета обороны (ГКО) «Об организации работ по урану». В нем Академии наук СССР предписывалось возобновить прерванные войной работы по исследованию и использованию атомной энергии, а также подготовить доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. 11 февраля 1943 года ГКО выпустил постановление об организации работ по использованию урана в военных целях, в соответствии с которым научное руководство работами по урану возлагалось на профессора Игоря Курчатова.

С появлением так называемой водородной бомбы, основанной на термоядерной реакции синтеза, утвердился общий для них термин – ядерная бомба. Работы по созданию собственного ядерного оружия шли в СССР с первой половины 1940-х годов. Осенью 1941 года советская резидентура в Лондоне передавала в Москву сообщения о ходе работ в Англии по разработке атомного оружия. Советский физик Георгий Флеров с фронта направил ряд писем о необходимости продолжения работ по урану, прерванных войной, отмечая прекращение упоминания урановой тематики в западной научной печати. 28 сентября 1942 года было подписано постановление Государственного комитета обороны (ГКО) «Об организации работ по урану». В нем Академии наук СССР предписывалось возобновить прерванные войной работы по исследованию и использованию атомной энергии, а также подготовить доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. 11 февраля 1943 года ГКО выпустил постановление об организации работ по использованию урана в военных целях, в соответствии с которым научное руководство работами по урану возлагалось на профессора Игоря Курчатова. 10 марта 1943 года было подписано распоряжение Академии наук (АН) СССР, о назначении Курчатова начальником Лаборатории № 2 (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), которая была создана на основании распоряжения АН СССР от 12 апреля 1943 года.После первого атомного испытания в США в июле 1945 года и далее – атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе того же года наступил решающий, мобилизационный этап советского атомного проекта. Были созданы структуры, необходимые для создания в сжатые сроки атомной промышленности. В апреле 1946 года было подписано постановление правительства СССР о создании при Лаборатории N 2 организации под условным названием «Конструкторское бюро-11» (КБ-11) по разработке отечественного ядерного оружия (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), город Саров, Нижегородская область). Его главным конструктором назначили профессора Юлия Харитона.

10 марта 1943 года было подписано распоряжение Академии наук (АН) СССР, о назначении Курчатова начальником Лаборатории № 2 (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), которая была создана на основании распоряжения АН СССР от 12 апреля 1943 года.После первого атомного испытания в США в июле 1945 года и далее – атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе того же года наступил решающий, мобилизационный этап советского атомного проекта. Были созданы структуры, необходимые для создания в сжатые сроки атомной промышленности. В апреле 1946 года было подписано постановление правительства СССР о создании при Лаборатории N 2 организации под условным названием «Конструкторское бюро-11» (КБ-11) по разработке отечественного ядерного оружия (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), город Саров, Нижегородская область). Его главным конструктором назначили профессора Юлия Харитона. КБ-11 поручили разработку первой советской атомной бомбы РДС-1 («изделие 501», атомный заряд «1-200»). Расшифровывалось ее название по-разному: «Россия делает сама», » Реактивный двигатель Сталина» и т.д. Но для обеспечения режима секретности в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она именовалась как «Реактивный двигатель С». Одновременно разрабатывалось два варианта бомбы: С-1 с применением тяжелого топлива и С-2 – легкого. Для РДС-1 рабочим веществом должен был служить плутоний, для РДС-2 – уран-235. В плутониевой бомбе переход через критическое состояние должен был достигаться за счет симметричного сжатия плутония, имеющего форму шара, обычным взрывчатым веществом (имплозивный вариант). Во втором варианте переход обеспечивался соединением масс урана-235 с помощью взрывчатого вещества («пушечный вариант»). В 1948 году работы по РДС-2 были свернуты.Работы по РДС-1 начались 1 июля 1946 года. В разработке участвовали АН СССР, многие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, оборонные заводы.

КБ-11 поручили разработку первой советской атомной бомбы РДС-1 («изделие 501», атомный заряд «1-200»). Расшифровывалось ее название по-разному: «Россия делает сама», » Реактивный двигатель Сталина» и т.д. Но для обеспечения режима секретности в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она именовалась как «Реактивный двигатель С». Одновременно разрабатывалось два варианта бомбы: С-1 с применением тяжелого топлива и С-2 – легкого. Для РДС-1 рабочим веществом должен был служить плутоний, для РДС-2 – уран-235. В плутониевой бомбе переход через критическое состояние должен был достигаться за счет симметричного сжатия плутония, имеющего форму шара, обычным взрывчатым веществом (имплозивный вариант). Во втором варианте переход обеспечивался соединением масс урана-235 с помощью взрывчатого вещества («пушечный вариант»). В 1948 году работы по РДС-2 были свернуты.Работы по РДС-1 начались 1 июля 1946 года. В разработке участвовали АН СССР, многие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, оборонные заводы. Для реализации советского атомного проекта бомбы было принято решение идти путем приближения к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. К тому же научно-техническую информацию об американских атомных бомбах удалось получить разведывательным путем. Использование американского прототипа давало возможность гарантированно и быстро получить действующую бомбу, показав этим, что у Советского Союза тоже есть ядерное оружие. Более эффективные конструкции, которые предлагали советские ученые, отложили. Они и были отработаны в последующие годы. Предположительно конструкция первой советской атомной бомбы во многом опиралась на американского «Толстяка». Хотя некоторые системы, такие как баллистический корпус и электронная начинка, были советской разработки. Разведматериалы по плутониевой бомбе США позволили избежать ряда ошибок при создании бомбы советскими учеными и конструкторами, значительно сократить сроки ее разработки, уменьшить расходы. Разработка бомбы в СССР шла по четырем направлениям: отработка ядерного заряда, разработка металлического ядра, определение критической массы активного вещества, отработка взрывателя.

Для реализации советского атомного проекта бомбы было принято решение идти путем приближения к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. К тому же научно-техническую информацию об американских атомных бомбах удалось получить разведывательным путем. Использование американского прототипа давало возможность гарантированно и быстро получить действующую бомбу, показав этим, что у Советского Союза тоже есть ядерное оружие. Более эффективные конструкции, которые предлагали советские ученые, отложили. Они и были отработаны в последующие годы. Предположительно конструкция первой советской атомной бомбы во многом опиралась на американского «Толстяка». Хотя некоторые системы, такие как баллистический корпус и электронная начинка, были советской разработки. Разведматериалы по плутониевой бомбе США позволили избежать ряда ошибок при создании бомбы советскими учеными и конструкторами, значительно сократить сроки ее разработки, уменьшить расходы. Разработка бомбы в СССР шла по четырем направлениям: отработка ядерного заряда, разработка металлического ядра, определение критической массы активного вещества, отработка взрывателя. Конструирование собственно ядерного заряда РДС-1 было начато в НИИ-6 (ныне Центральный научно-исследовательский институт химии и механики) в конце 1945 года. В начале 1946 года была разработана, а к лету изготовлена модель заряда в масштабе 1/5 натурной величины. Ее испытание проводилось на полигоне НИИ-6 в Софрино (Московская область). К концу 1946 года была начата разработка документации на натурный заряд, отработка которого стала проводиться уже в КБ-11. Сведения, доставлявшиеся разведкой, об обводах бомб и их размерах были немногочисленны и зачастую противоречивы, а в СССР еще не было опыта разработки подобных бомб, проведения аэродинамических испытаний корпусов бомб, опыта сбрасывания бомб с больших высот. Однако уже летом 1946 года в КБ-47 (ныне Научно-производственное объединение «Базальт») были изготовлены чертежи четырех вариантов бомбы и переданы в КБ-11. По этим чертежам к концу года было изготовлено по 10 корпусов бомб на каждый вариант. Параллельно в КБ-11 шла разработка корпуса будущей бомбы, который и был взят впоследствии за основу.

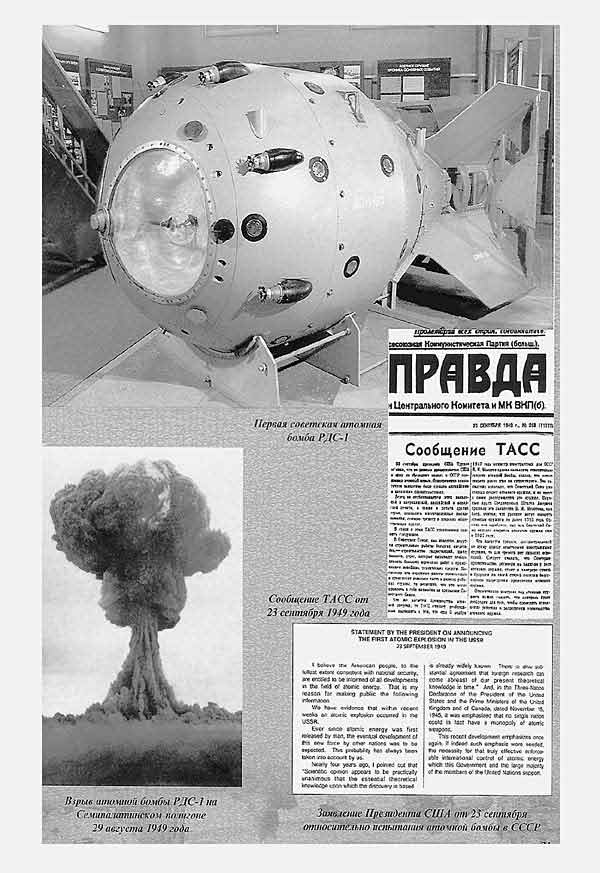

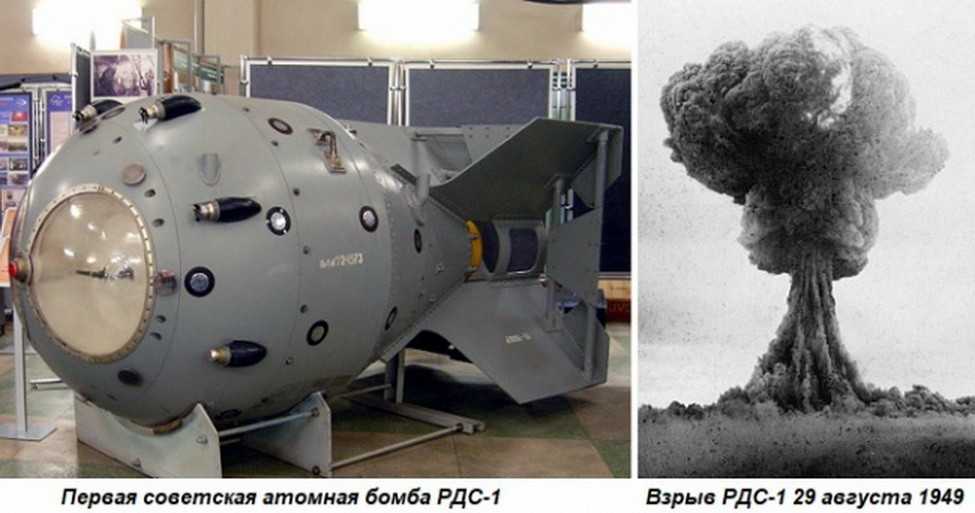

Конструирование собственно ядерного заряда РДС-1 было начато в НИИ-6 (ныне Центральный научно-исследовательский институт химии и механики) в конце 1945 года. В начале 1946 года была разработана, а к лету изготовлена модель заряда в масштабе 1/5 натурной величины. Ее испытание проводилось на полигоне НИИ-6 в Софрино (Московская область). К концу 1946 года была начата разработка документации на натурный заряд, отработка которого стала проводиться уже в КБ-11. Сведения, доставлявшиеся разведкой, об обводах бомб и их размерах были немногочисленны и зачастую противоречивы, а в СССР еще не было опыта разработки подобных бомб, проведения аэродинамических испытаний корпусов бомб, опыта сбрасывания бомб с больших высот. Однако уже летом 1946 года в КБ-47 (ныне Научно-производственное объединение «Базальт») были изготовлены чертежи четырех вариантов бомбы и переданы в КБ-11. По этим чертежам к концу года было изготовлено по 10 корпусов бомб на каждый вариант. Параллельно в КБ-11 шла разработка корпуса будущей бомбы, который и был взят впоследствии за основу. Вариантов нейтронного запала (взрывателя) было предложено целых 20. После экспериментальных проверок был выбран вариант, предложенный Юлием Харитоном и Кириллом Щелкиным. Много времени ушло на отработку компоновки систем автоматики внутри корпуса. Конструктивно РДС-1 состояла из следующих принципиальных составных узлов: ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.РДС-1 разрабатывалась применительно к подвеске ее в самолете ТУ-4, бомболюк которого обеспечивал возможность размещения изделия диаметром до 1,5 метра. Исходя из этого габарита, было определено наибольшее по площади поперечное сечение баллистического корпуса бомбы РДС-1. Разработанная бомба имела характерную «каплевидную» форму, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Ее масса составляла 4,7 тонны. Внутри корпуса был расположен ядерный заряд (из особочистого плутония) мощностью 20 килотонн и блоки системы автоматики.

Вариантов нейтронного запала (взрывателя) было предложено целых 20. После экспериментальных проверок был выбран вариант, предложенный Юлием Харитоном и Кириллом Щелкиным. Много времени ушло на отработку компоновки систем автоматики внутри корпуса. Конструктивно РДС-1 состояла из следующих принципиальных составных узлов: ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.РДС-1 разрабатывалась применительно к подвеске ее в самолете ТУ-4, бомболюк которого обеспечивал возможность размещения изделия диаметром до 1,5 метра. Исходя из этого габарита, было определено наибольшее по площади поперечное сечение баллистического корпуса бомбы РДС-1. Разработанная бомба имела характерную «каплевидную» форму, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Ее масса составляла 4,7 тонны. Внутри корпуса был расположен ядерный заряд (из особочистого плутония) мощностью 20 килотонн и блоки системы автоматики. Заряд бомбы РДС-1 представлял собой многослойную конструкцию, в которой перевод активного вещества (плутония в надкритическое состояние) осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. Плутоний размещался в центре ядерного заряда и конструктивно состоял из двух сферических полудеталей. В полости плутониевого ядра устанавливался нейтронный инициатор (детонатор). Поверх плутония находились два слоя взрывчатого вещества (сплав тротила с гексагеном). Внутренний слой формировался из двух полусферических оснований, внешний собирался из отдельных элементов. Внешний слой (фокусирующая система) был предназначен для создания сферической детонационной волны. Система автоматики бомбы обеспечивала осуществление ядерного взрыва в нужной точке траектории падения бомбы. Для повышения надежности срабатывания изделия основные элементы автоматики подрыва были выполнены по дублирующей схеме. На случай отказа высотного взрывателя был установлен взрыватель ударного типа для осуществления ядерного взрыва при ударе бомбы о грунт.

Заряд бомбы РДС-1 представлял собой многослойную конструкцию, в которой перевод активного вещества (плутония в надкритическое состояние) осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. Плутоний размещался в центре ядерного заряда и конструктивно состоял из двух сферических полудеталей. В полости плутониевого ядра устанавливался нейтронный инициатор (детонатор). Поверх плутония находились два слоя взрывчатого вещества (сплав тротила с гексагеном). Внутренний слой формировался из двух полусферических оснований, внешний собирался из отдельных элементов. Внешний слой (фокусирующая система) был предназначен для создания сферической детонационной волны. Система автоматики бомбы обеспечивала осуществление ядерного взрыва в нужной точке траектории падения бомбы. Для повышения надежности срабатывания изделия основные элементы автоматики подрыва были выполнены по дублирующей схеме. На случай отказа высотного взрывателя был установлен взрыватель ударного типа для осуществления ядерного взрыва при ударе бомбы о грунт. В сентябре 1948 года начались летные испытания, в ходе которых проверялась работоспособность систем и механизмов бомбы при сбрасывании с самолета без плутониевого заряда. Отработка баллистики РДС-1 была завершена к 1949 году. Детали заряда из плутония для бомбы изготовили на комбинате N 817 (ныне Производственное объединение «Маяк», Озерск, Челябинская область) в августе 1949 года. Для испытаний ядерного заряда в 1949 году был построен полигон в районе города Семипалатинска Казахской ССР в безводной степи. На опытном поле находились многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В центре опытного поля находилась металлическая башня высотой 37,5 метра для установки РДС-1. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан размещенный на вышке атомный заряд с автоматикой, без корпуса бомбы. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Проведя успешное испытание атомного заряда, в стране приступили к развертыванию серийного производства ядерного оружия.

В сентябре 1948 года начались летные испытания, в ходе которых проверялась работоспособность систем и механизмов бомбы при сбрасывании с самолета без плутониевого заряда. Отработка баллистики РДС-1 была завершена к 1949 году. Детали заряда из плутония для бомбы изготовили на комбинате N 817 (ныне Производственное объединение «Маяк», Озерск, Челябинская область) в августе 1949 года. Для испытаний ядерного заряда в 1949 году был построен полигон в районе города Семипалатинска Казахской ССР в безводной степи. На опытном поле находились многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В центре опытного поля находилась металлическая башня высотой 37,5 метра для установки РДС-1. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан размещенный на вышке атомный заряд с автоматикой, без корпуса бомбы. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Проведя успешное испытание атомного заряда, в стране приступили к развертыванию серийного производства ядерного оружия. Еще до окончания всех работ по РДС-1 Совет Министров СССР в марте 1949 года принял постановление о строительстве первого в СССР завода по промышленному производству атомных бомб в закрытой зоне объекта N 550, в составе КБ-11, производственной мощностью 20 единиц РДС в год. Разработка серийного технологического процесса на сборку атомного заряда потребовала не меньше усилий, чем создание первого опытного образца. Для этого понадобилось разработать и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, дополнительные операции, новейшие на тот момент технологии. 1 декабря 1951 года в закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) на заводе N 551, вступившим в действие во втором полугодии 1951 года в составе КБ-11, началось серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием «изделие РДС-1», а уже к концу года первые три серийные атомные бомбы типа РДС-1 «вышли» с завода. Первое серийное предприятие по производству атомного оружия имело ряд условных наименований. До 1957 года завод находился в составе КБ-11 и после, когда стал самостоятельным, вплоть до декабря 1966 года, он назывался «Союзным заводом N 551».

Еще до окончания всех работ по РДС-1 Совет Министров СССР в марте 1949 года принял постановление о строительстве первого в СССР завода по промышленному производству атомных бомб в закрытой зоне объекта N 550, в составе КБ-11, производственной мощностью 20 единиц РДС в год. Разработка серийного технологического процесса на сборку атомного заряда потребовала не меньше усилий, чем создание первого опытного образца. Для этого понадобилось разработать и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, дополнительные операции, новейшие на тот момент технологии. 1 декабря 1951 года в закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) на заводе N 551, вступившим в действие во втором полугодии 1951 года в составе КБ-11, началось серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием «изделие РДС-1», а уже к концу года первые три серийные атомные бомбы типа РДС-1 «вышли» с завода. Первое серийное предприятие по производству атомного оружия имело ряд условных наименований. До 1957 года завод находился в составе КБ-11 и после, когда стал самостоятельным, вплоть до декабря 1966 года, он назывался «Союзным заводом N 551». Это было закрытое наименование, использовавшееся исключительно в секретной переписке. Для внутреннего пользования, параллельно с этим закрытым названием, использовалось еще одно – завод N 3. Начиная с декабря 1966 года, предприятие получило открытое наименование – Электромеханический завод «Авангард». С июля 2003 года является структурным подразделением в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первая атомная бомба РДС-1, испытанная в 1949 году, автоматически лишила американцев монополии на ядерное оружие. Но только когда в 1951 году наладился выпуск первых серийных атомных бомб, можно было с уверенностью сказать о гарантированном обеспечении мирной жизни народа и создании надежного «ядерного щита» страны. Овладев секретами производства ядерного оружия, наша страна на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира – СССР и США. В настоящее время макет заряда РДС-1, пульт, сигналом с которого был подорван этот заряд, и корпус авиационной бомбы, изготовленный для него, экспонируется в музее ядерного оружия в городе Сарове.

Это было закрытое наименование, использовавшееся исключительно в секретной переписке. Для внутреннего пользования, параллельно с этим закрытым названием, использовалось еще одно – завод N 3. Начиная с декабря 1966 года, предприятие получило открытое наименование – Электромеханический завод «Авангард». С июля 2003 года является структурным подразделением в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первая атомная бомба РДС-1, испытанная в 1949 году, автоматически лишила американцев монополии на ядерное оружие. Но только когда в 1951 году наладился выпуск первых серийных атомных бомб, можно было с уверенностью сказать о гарантированном обеспечении мирной жизни народа и создании надежного «ядерного щита» страны. Овладев секретами производства ядерного оружия, наша страна на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира – СССР и США. В настоящее время макет заряда РДС-1, пульт, сигналом с которого был подорван этот заряд, и корпус авиационной бомбы, изготовленный для него, экспонируется в музее ядерного оружия в городе Сарове. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

сша

саров

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150477/30/1504773007_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_d3fd33dacc4614a3996cadf8299d535b.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Алёна Пава

справки, безопасность, ссср, сша, саров, игорь курчатов, курчатовский институт, производственное объединение «маяк», ту-4

Справки, Безопасность, СССР, США, Саров, Игорь Курчатов, Курчатовский институт, Производственное объединение «Маяк», Ту-4

Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так называемой водородной бомбы, основанной на термоядерной реакции синтеза, утвердился общий для них термин – ядерная бомба.

Работы по созданию собственного ядерного оружия шли в СССР с первой половины 1940-х годов. Осенью 1941 года советская резидентура в Лондоне передавала в Москву сообщения о ходе работ в Англии по разработке атомного оружия. Советский физик Георгий Флеров с фронта направил ряд писем о необходимости продолжения работ по урану, прерванных войной, отмечая прекращение упоминания урановой тематики в западной научной печати.

28 сентября 1942 года было подписано постановление Государственного комитета обороны (ГКО) «Об организации работ по урану». В нем Академии наук СССР предписывалось возобновить прерванные войной работы по исследованию и использованию атомной энергии, а также подготовить доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива.

11 февраля 1943 года ГКО выпустил постановление об организации работ по использованию урана в военных целях, в соответствии с которым научное руководство работами по урану возлагалось на профессора Игоря Курчатова. 10 марта 1943 года было подписано распоряжение Академии наук (АН) СССР, о назначении Курчатова начальником Лаборатории № 2 (ныне Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), которая была создана на основании распоряжения АН СССР от 12 апреля 1943 года.

После первого атомного испытания в США в июле 1945 года и далее – атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе того же года наступил решающий, мобилизационный этап советского атомного проекта. Были созданы структуры, необходимые для создания в сжатые сроки атомной промышленности. В апреле 1946 года было подписано постановление правительства СССР о создании при Лаборатории N 2 организации под условным названием «Конструкторское бюро-11» (КБ-11) по разработке отечественного ядерного оружия (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), город Саров, Нижегородская область). Его главным конструктором назначили профессора Юлия Харитона.

Были созданы структуры, необходимые для создания в сжатые сроки атомной промышленности. В апреле 1946 года было подписано постановление правительства СССР о создании при Лаборатории N 2 организации под условным названием «Конструкторское бюро-11» (КБ-11) по разработке отечественного ядерного оружия (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), город Саров, Нижегородская область). Его главным конструктором назначили профессора Юлия Харитона.

КБ-11 поручили разработку первой советской атомной бомбы РДС-1 («изделие 501», атомный заряд «1-200»). Расшифровывалось ее название по-разному: «Россия делает сама», » Реактивный двигатель Сталина» и т.д. Но для обеспечения режима секретности в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она именовалась как «Реактивный двигатель С». Одновременно разрабатывалось два варианта бомбы: С-1 с применением тяжелого топлива и С-2 – легкого. Для РДС-1 рабочим веществом должен был служить плутоний, для РДС-2 – уран-235. В плутониевой бомбе переход через критическое состояние должен был достигаться за счет симметричного сжатия плутония, имеющего форму шара, обычным взрывчатым веществом (имплозивный вариант). Во втором варианте переход обеспечивался соединением масс урана-235 с помощью взрывчатого вещества («пушечный вариант»). В 1948 году работы по РДС-2 были свернуты.

В плутониевой бомбе переход через критическое состояние должен был достигаться за счет симметричного сжатия плутония, имеющего форму шара, обычным взрывчатым веществом (имплозивный вариант). Во втором варианте переход обеспечивался соединением масс урана-235 с помощью взрывчатого вещества («пушечный вариант»). В 1948 году работы по РДС-2 были свернуты.

Работы по РДС-1 начались 1 июля 1946 года. В разработке участвовали АН СССР, многие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, оборонные заводы.

Для реализации советского атомного проекта бомбы было принято решение идти путем приближения к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. К тому же научно-техническую информацию об американских атомных бомбах удалось получить разведывательным путем. Использование американского прототипа давало возможность гарантированно и быстро получить действующую бомбу, показав этим, что у Советского Союза тоже есть ядерное оружие. Более эффективные конструкции, которые предлагали советские ученые, отложили. Они и были отработаны в последующие годы.

Они и были отработаны в последующие годы.

Предположительно конструкция первой советской атомной бомбы во многом опиралась на американского «Толстяка». Хотя некоторые системы, такие как баллистический корпус и электронная начинка, были советской разработки. Разведматериалы по плутониевой бомбе США позволили избежать ряда ошибок при создании бомбы советскими учеными и конструкторами, значительно сократить сроки ее разработки, уменьшить расходы.

Разработка бомбы в СССР шла по четырем направлениям: отработка ядерного заряда, разработка металлического ядра, определение критической массы активного вещества, отработка взрывателя.

Конструирование собственно ядерного заряда РДС-1 было начато в НИИ-6 (ныне Центральный научно-исследовательский институт химии и механики) в конце 1945 года. В начале 1946 года была разработана, а к лету изготовлена модель заряда в масштабе 1/5 натурной величины. Ее испытание проводилось на полигоне НИИ-6 в Софрино (Московская область). К концу 1946 года была начата разработка документации на натурный заряд, отработка которого стала проводиться уже в КБ-11.

Сведения, доставлявшиеся разведкой, об обводах бомб и их размерах были немногочисленны и зачастую противоречивы, а в СССР еще не было опыта разработки подобных бомб, проведения аэродинамических испытаний корпусов бомб, опыта сбрасывания бомб с больших высот. Однако уже летом 1946 года в КБ-47 (ныне Научно-производственное объединение «Базальт») были изготовлены чертежи четырех вариантов бомбы и переданы в КБ-11. По этим чертежам к концу года было изготовлено по 10 корпусов бомб на каждый вариант. Параллельно в КБ-11 шла разработка корпуса будущей бомбы, который и был взят впоследствии за основу. Вариантов нейтронного запала (взрывателя) было предложено целых 20. После экспериментальных проверок был выбран вариант, предложенный Юлием Харитоном и Кириллом Щелкиным. Много времени ушло на отработку компоновки систем автоматики внутри корпуса.

Конструктивно РДС-1 состояла из следующих принципиальных составных узлов: ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.

РДС-1 разрабатывалась применительно к подвеске ее в самолете ТУ-4, бомболюк которого обеспечивал возможность размещения изделия диаметром до 1,5 метра. Исходя из этого габарита, было определено наибольшее по площади поперечное сечение баллистического корпуса бомбы РДС-1. Разработанная бомба имела характерную «каплевидную» форму, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Ее масса составляла 4,7 тонны.

Внутри корпуса был расположен ядерный заряд (из особочистого плутония) мощностью 20 килотонн и блоки системы автоматики. Заряд бомбы РДС-1 представлял собой многослойную конструкцию, в которой перевод активного вещества (плутония в надкритическое состояние) осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. Плутоний размещался в центре ядерного заряда и конструктивно состоял из двух сферических полудеталей. В полости плутониевого ядра устанавливался нейтронный инициатор (детонатор). Поверх плутония находились два слоя взрывчатого вещества (сплав тротила с гексагеном). Внутренний слой формировался из двух полусферических оснований, внешний собирался из отдельных элементов. Внешний слой (фокусирующая система) был предназначен для создания сферической детонационной волны. Система автоматики бомбы обеспечивала осуществление ядерного взрыва в нужной точке траектории падения бомбы. Для повышения надежности срабатывания изделия основные элементы автоматики подрыва были выполнены по дублирующей схеме. На случай отказа высотного взрывателя был установлен взрыватель ударного типа для осуществления ядерного взрыва при ударе бомбы о грунт.

Внутренний слой формировался из двух полусферических оснований, внешний собирался из отдельных элементов. Внешний слой (фокусирующая система) был предназначен для создания сферической детонационной волны. Система автоматики бомбы обеспечивала осуществление ядерного взрыва в нужной точке траектории падения бомбы. Для повышения надежности срабатывания изделия основные элементы автоматики подрыва были выполнены по дублирующей схеме. На случай отказа высотного взрывателя был установлен взрыватель ударного типа для осуществления ядерного взрыва при ударе бомбы о грунт.

В сентябре 1948 года начались летные испытания, в ходе которых проверялась работоспособность систем и механизмов бомбы при сбрасывании с самолета без плутониевого заряда. Отработка баллистики РДС-1 была завершена к 1949 году.

Детали заряда из плутония для бомбы изготовили на комбинате N 817 (ныне Производственное объединение «Маяк», Озерск, Челябинская область) в августе 1949 года.

Для испытаний ядерного заряда в 1949 году был построен полигон в районе города Семипалатинска Казахской ССР в безводной степи. На опытном поле находились многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В центре опытного поля находилась металлическая башня высотой 37,5 метра для установки РДС-1.

На опытном поле находились многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В центре опытного поля находилась металлическая башня высотой 37,5 метра для установки РДС-1.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан размещенный на вышке атомный заряд с автоматикой, без корпуса бомбы. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Проведя успешное испытание атомного заряда, в стране приступили к развертыванию серийного производства ядерного оружия. Еще до окончания всех работ по РДС-1 Совет Министров СССР в марте 1949 года принял постановление о строительстве первого в СССР завода по промышленному производству атомных бомб в закрытой зоне объекта N 550, в составе КБ-11, производственной мощностью 20 единиц РДС в год.

Разработка серийного технологического процесса на сборку атомного заряда потребовала не меньше усилий, чем создание первого опытного образца. Для этого понадобилось разработать и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, дополнительные операции, новейшие на тот момент технологии.

Для этого понадобилось разработать и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, дополнительные операции, новейшие на тот момент технологии.

1 декабря 1951 года в закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) на заводе N 551, вступившим в действие во втором полугодии 1951 года в составе КБ-11, началось серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием «изделие РДС-1», а уже к концу года первые три серийные атомные бомбы типа РДС-1 «вышли» с завода.

Первое серийное предприятие по производству атомного оружия имело ряд условных наименований. До 1957 года завод находился в составе КБ-11 и после, когда стал самостоятельным, вплоть до декабря 1966 года, он назывался «Союзным заводом N 551». Это было закрытое наименование, использовавшееся исключительно в секретной переписке. Для внутреннего пользования, параллельно с этим закрытым названием, использовалось еще одно – завод N 3. Начиная с декабря 1966 года, предприятие получило открытое наименование – Электромеханический завод «Авангард». С июля 2003 года является структурным подразделением в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ.

С июля 2003 года является структурным подразделением в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Первая атомная бомба РДС-1, испытанная в 1949 году, автоматически лишила американцев монополии на ядерное оружие. Но только когда в 1951 году наладился выпуск первых серийных атомных бомб, можно было с уверенностью сказать о гарантированном обеспечении мирной жизни народа и создании надежного «ядерного щита» страны.

Овладев секретами производства ядерного оружия, наша страна на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира – СССР и США.

В настоящее время макет заряда РДС-1, пульт, сигналом с которого был подорван этот заряд, и корпус авиационной бомбы, изготовленный для него, экспонируется в музее ядерного оружия в городе Сарове.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Что случилось с ядерным арсеналом советской сверхдержавы? Подсказки для Саммита по ядерной безопасности

Авторы HKS

Полную информацию об авторах см. в приведенной ниже ссылке.

в приведенной ниже ссылке.

Грэм Эллисон

Дуглас Диллон профессор государственного управления

Abstract

Двадцать лет назад Россия и четырнадцать других новых независимых государств возникли на руинах советской империи впервые в истории как нации. Как это обычно бывает после распада империи, за этим последовал период хаоса, неразберихи и коррупции. Как говорили в то время, «все продается». В тот самый момент, когда распалось советское государство, 35 000 единиц ядерного оружия оставались в тысячах мест на огромной территории Евразии, простирающейся на одиннадцать часовых поясов.

Сегодня четырнадцать из пятнадцати государств-правопреемников Советского Союза не имеют ядерного оружия. Когда СССР распался, на Украине, в Казахстане и Белоруссии осталось 3200 стратегических ядерных боеголовок, большинство из них — на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), которые стояли на боевом дежурстве, готовые к запуску по целям в США. в Украине, Казахстане и Белоруссии были деактивированы и возвращены в Россию, где они были демонтированы, а ядерный материал в боеголовках переработан для производства топлива для гражданских реакторов.

Прошло два десятилетия, а за пределами России не было обнаружено ни одного ядерного оружия.

В этой статье будет рассмотрен вопрос: как это произошло? Забегая вперед, он рассмотрит, какие подсказки мы можем извлечь из успеха в денуклеаризации четырнадцати постсоветских государств, которые могут помочь в наших усилиях по нераспространению и ядерной безопасности в будущем. Эти подсказки могут быть использованы лидерами США, России и других ответственных стран, которые примут участие в Сеульском саммите по ядерной безопасности 26-27 марта 2012 г. Документ завершится конкретными рекомендациями, некоторые из которых чрезвычайно амбициозны, которым мировые лидеры могли бы следовать, чтобы развить Сеульский достижения саммита в борьбе с ядерным терроризмом в период до следующего саммита в 2014 году. Одним из них будет создание Глобального альянса против ядерного терроризма.

Прошло два десятилетия, а за пределами России не было обнаружено ни одного ядерного оружия.

В этой статье будет рассмотрен вопрос: как это произошло? Забегая вперед, он рассмотрит, какие подсказки мы можем извлечь из успеха в денуклеаризации четырнадцати постсоветских государств, которые могут помочь в наших усилиях по нераспространению и ядерной безопасности в будущем. Эти подсказки могут быть использованы лидерами США, России и других ответственных стран, которые примут участие в Сеульском саммите по ядерной безопасности 26-27 марта 2012 г. Документ завершится конкретными рекомендациями, некоторые из которых чрезвычайно амбициозны, которым мировые лидеры могли бы следовать, чтобы развить Сеульский достижения саммита в борьбе с ядерным терроризмом в период до следующего саммита в 2014 году. Одним из них будет создание Глобального альянса против ядерного терроризма.Цитата

Эллисон, Грэм. «Что случилось с ядерным арсеналом советской сверхдержавы? Подсказки для саммита по ядерной безопасности». Серия рабочих документов факультета HKS RWP12-038, август 2012 г.

Серия рабочих документов факультета HKS RWP12-038, август 2012 г.

Советско-Япония и прекращение Второй мировой войны

75 лет назад сегодня утром в воскресенье 2 сентября 1945 года японские представители подписали Акт о капитуляции, которым официально завершилась Вторая мировая война. Вторая мировая война на Дальнем Востоке началась с нападения Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор утром в воскресенье, 7 декабря, 19 декабря.41. Это нападение привело к официальному вступлению Соединенных Штатов во Вторую мировую войну на следующий день. Это событие на Дальнем Востоке сделало Вторую мировую войну поистине глобальной.

Во время первой части войны британские колонии на Дальнем Востоке – Малайя, Гонконг и Бирма – и Сиам были захвачены японскими южными экспедиционными силами. Однако примерно через шесть месяцев после Перл-Харбора произошел важный поворотный момент в Тихоокеанской кампании, позволивший Соединенным Штатам и их союзникам перейти в наступательную позицию: битва при Мидуэе 19 июня. 42. К первой половине 1945 года Окинава должна была стать плацдармом для операции «Падение» — вторжения союзников на Японские острова. Тихоокеанская война закончилась атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно.

42. К первой половине 1945 года Окинава должна была стать плацдармом для операции «Падение» — вторжения союзников на Японские острова. Тихоокеанская война закончилась атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно.

Существует множество теорий о том, что заставило Японию капитулировать. Согласно «традиционной версии», атомные бомбы стали причиной капитуляции Японии. «Историки-ревизионисты» утверждают, что Япония была готова сдаться еще до появления атомных бомб. Однако в этом блоге я не буду вдаваться в дискуссию между этими двумя лагерями, а подчеркну решающую роль, которую Советский Союз сыграл в прекращении Второй мировой войны.

Пакт о нейтралитете

Советский Союз проявлял интерес к Дальнему Востоку задолго до Второй мировой войны. К 1930-м годам сталинские Советский Союз и имперская Япония рассматривали себя как восходящие державы с амбициями по расширению своих территориальных владений. В дополнение к стратегическому соперничеству, зародившемуся еще в XIX веке, теперь они лелеяли идеологическую вражду, порожденную большевистской революцией и растущим влиянием ультраконсервативных военных на японскую политику.

В 1932, после японского вторжения в Маньчжурию и создания «марионеточного государства» Маньчжоу-Го, советско-японские отношения еще больше ухудшились после того, как Япония подписала Антикоминтерновский пакт с гитлеровской Германией в ноябре 1936 года, который был разработан как защита от международного коммунизма. . Япония сосредоточила свои военные интересы на северо-востоке Китая, регионе, граничащем с советским Дальним Востоком, и споры по поводу демаркационной линии привели к росту напряженности в отношениях с Советским Союзом.

Советско-японские пограничные конфликты продолжались до 1939 и сражения на Халхин-Голе, в которых японцы потерпели поражение. С вторжением Германии во Францию и Нидерланды и последующей экспансией держав Оси в Европе Советский Союз, стремясь не столкнуться одновременно с двумя фронтами и защитить свою восточную границу, подписал советско-японский пакт о нейтралитете. 13 апреля 1941 г.

Пакт о нейтралитете оказался выгодным для обеих стран. Гарантия советского нейтралитета побудила Японию к экспансии на юг и вторжению в европейские колонии в Юго-Восточной Азии. Точно так же отсутствие японской угрозы позволило Советам перебросить крупные силы из своего дальневосточного региона и сосредоточить их на европейском театре военных действий.

Гарантия советского нейтралитета побудила Японию к экспансии на юг и вторжению в европейские колонии в Юго-Восточной Азии. Точно так же отсутствие японской угрозы позволило Советам перебросить крупные силы из своего дальневосточного региона и сосредоточить их на европейском театре военных действий.

Перл-Харбор

После нападения ВВС Японии на Перл-Харбор американские политики попытались убедить Советский Союз присоединиться к ним в борьбе против Японии. Корделл Халл, госсекретарь США, встретился с советским послом Максимом Литвиновым через несколько дней после инцидента в Перл-Харборе. Согласно достоверным источникам, он сказал: «Япония, несмотря на условия русско-японского соглашения, была под строжайшим обязательством перед Германией атаковать Россию и любую другую страну, воюющую против Германии, когда бы Гитлер этого ни потребовал» (Мемуары Корделла Халла).

Во время заседания британского военного кабинета Объединенный разведывательный подкомитет сообщил, что из неизвестных источников поступали сообщения о том, что «японцы усиливают свои силы на севере за счет других театров военных действий», однако неизвестно, это были предупредительные переброски войск или подготовка к нападению на Россию (CAB 79/21/37). Хотя все эти сообщения кажутся скудными сведениями, они показывают, что союзники пытались склонить Советский Союз к участию в войне против Японии. Однако Сталин по-прежнему категорически отказывался от участия в войне против Японии, чтобы избежать войны на два фронта.

Хотя все эти сообщения кажутся скудными сведениями, они показывают, что союзники пытались склонить Советский Союз к участию в войне против Японии. Однако Сталин по-прежнему категорически отказывался от участия в войне против Японии, чтобы избежать войны на два фронта.

Важность Советского Союза

Британский Объединенный Штаб Планирования (JPS) понял, что рано или поздно Япония будет стремиться устранить опасность Советского Союза при первой же возможности. По оценкам JPS, нападение японцев на советские приморские провинции будет представлять серьезную опасность для советских усилий против Германии в Европе.

Поэтому JPS разработала план. Эта «Оценка войны против Японии» состояла из пяти курсов, любой из которых в конечном счете лишил бы Японию способности продолжать войну. Из этих пяти курсов, три из которых сильно зависели от участия Советского Союза, поскольку он был единственной страной, находящейся в пределах досягаемости жизненно важных районов Японии и откуда можно было продвинуться в Маньчжоу-Го, Корею и Северный Китай. Его близость к Японии давала отличные возможности для действий подводных лодок против японских прибрежных судов и в Желтом море. Отсюда JPS пришел к выводу, что для победы над Японией вступление Советского Союза в войну имело первостепенное значение.

Его близость к Японии давала отличные возможности для действий подводных лодок против японских прибрежных судов и в Желтом море. Отсюда JPS пришел к выводу, что для победы над Японией вступление Советского Союза в войну имело первостепенное значение.

Тегеранская и Ялтинская конференции

После поражения немцев в Сталинградской битве в начале В 1943 году Сталин начал наращивать советские войска в Северо-Восточном Китае. В ноябре того же года Сталин продемонстрировал готовность участвовать в войне против Японии, устно договорившись на Тегеранской конференции, что в момент краха Германии Советский Союз присоединится к победе над Японией.

Тегеранская конференция: Протокол первого пленарного заседания, 28 ноября 1943 г. Ссылка на каталог: FO 800/410 В первую неделю февраля 1945 г. «Большая тройка» снова встретилась в Ялте, курортном городе на южном берегу Крыма. полуостров, чтобы обсудить послевоенную реорганизацию Германии и Европы. На этой встрече было подтверждено обещание, данное Сталиным в Тегеране. Сталин согласился, что Советский Союз вступит в войну против Японии через три месяца после капитуляции Германии, а взамен Советы получат сферу влияния в Маньчжурии после капитуляции Японии. Сюда входила южная часть Сахалина, а также Курильские острова, захваченные Японией в ходе русско-японской войны в 19 г.04-05, аренда в Порт-Артуре и доля в эксплуатации Маньчжурских железных дорог.

полуостров, чтобы обсудить послевоенную реорганизацию Германии и Европы. На этой встрече было подтверждено обещание, данное Сталиным в Тегеране. Сталин согласился, что Советский Союз вступит в войну против Японии через три месяца после капитуляции Германии, а взамен Советы получат сферу влияния в Маньчжурии после капитуляции Японии. Сюда входила южная часть Сахалина, а также Курильские острова, захваченные Японией в ходе русско-японской войны в 19 г.04-05, аренда в Порт-Артуре и доля в эксплуатации Маньчжурских железных дорог.

Однако через несколько месяцев после завершения Ялтинской конференции ситуация войны на Тихом океане изменилась в пользу США. В марте 1945 года корпус морской пехоты США успешно захватил Иводзиму, а в следующем месяце началась битва за Окинаву, в результате которой у островов Рюкю были потоплены самые тяжелые и наиболее мощно вооруженные японские линкоры «Ямато». В апреле, после смерти президента Рузвельта, президентом стал Трумэн, и произошел заметный сдвиг в отношении к вступлению Советского Союза в войну.

Потсдамская декларация

Потсдамская конференция, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 г., проходила в совершенно иных обстоятельствах. Германия потерпела поражение, японская имперская армия начала разваливаться, а Соединенные Штаты получили атомную бомбу. Сотрудничество Советского Союза больше не было необходимо.

26 июля Черчилль, Трумэн и Чан Кай-ши приняли Потсдамскую декларацию, в которой были изложены условия капитуляции Японии. Сталин присутствовал на Потсдамской конференции, но не подписал Декларацию, поскольку пакт о нейтралитете с Японией оставался в силе.

Однако 8 августа 1945 года, через два дня после атомной бомбардировки Хиросимы и за день до падения второй бомбы на Нагасаки, Советский Союз объявил войну Японии. Известие о надвигающейся войне с Советским Союзом потрясло японских политиков: незадолго до отъезда из Москвы на конференцию Сталин получил личное послание от японского императора с просьбой выступить в качестве посредника между Японией и Соединенными Штатами. Советское предательство стало важным фактором, вынудившим Японию сдаться.

Советское предательство стало важным фактором, вынудившим Японию сдаться.

В 10:00 14 августа 1945 г.

Пока Император имел аудиенцию в своем кабинете, фракция во главе с майором Кенджи Хатанакой предприняла попытку военного переворота. Повстанцы пытались захватить императорский дворец, чтобы помешать императору объявить о капитуляции, но им это не удалось, и переворот был подавлен вскоре после рассвета.

В полдень 15 августа голос императора Хирохито впервые прозвучал по национальному радио. Он объявил о капитуляции Японии. В воскресенье 2 сентября на борту 9-го лайнера были приняты высокопоставленные военные чины всех союзных держав, а также представители Японской империи.0071 Военный корабль США Миссури . Сразу после 09:00 по токийскому времени министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписал Акт о капитуляции от имени японского правительства, а генерал Ёсидзиро Умедзу подписал его от имени японских вооруженных сил.