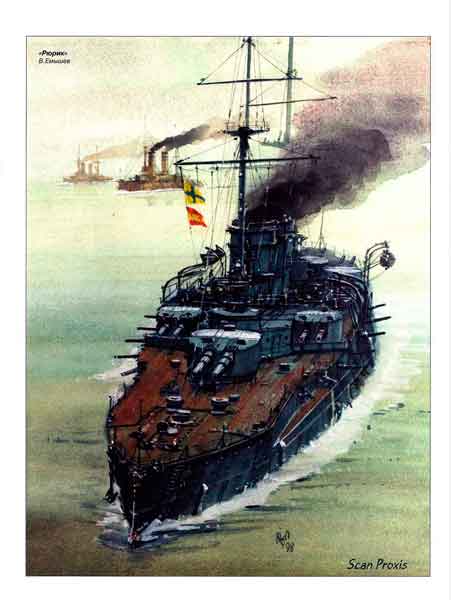

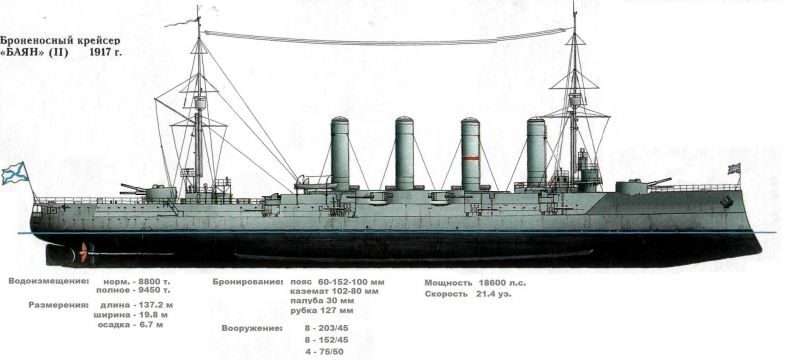

Крейсер I ранга «Рюрик»

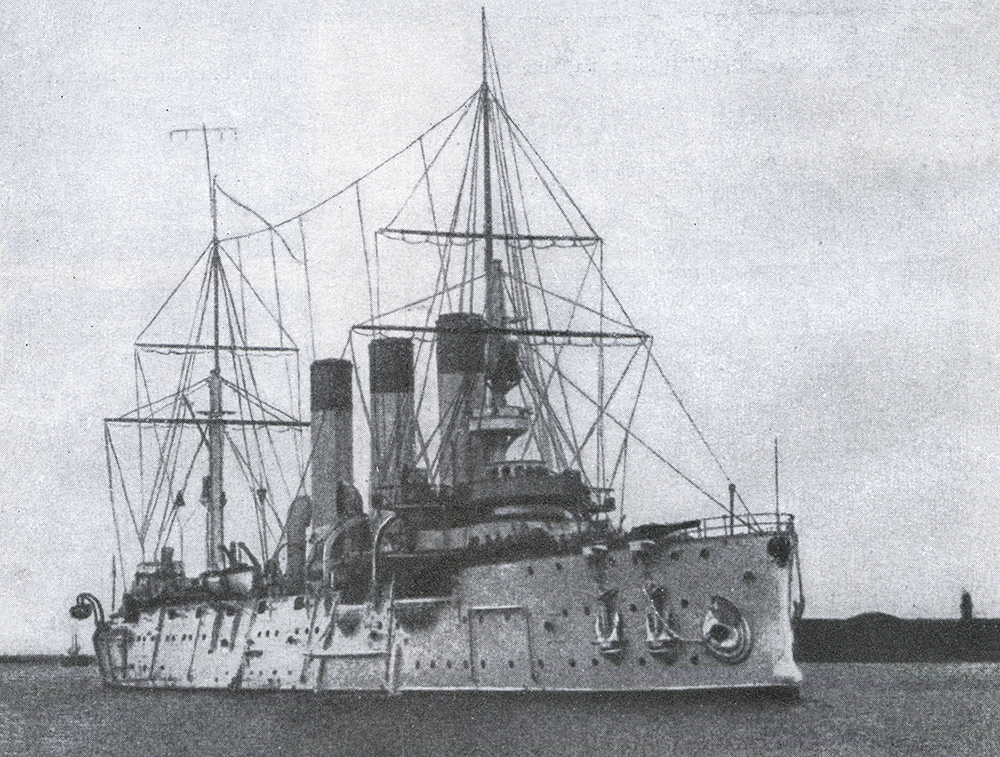

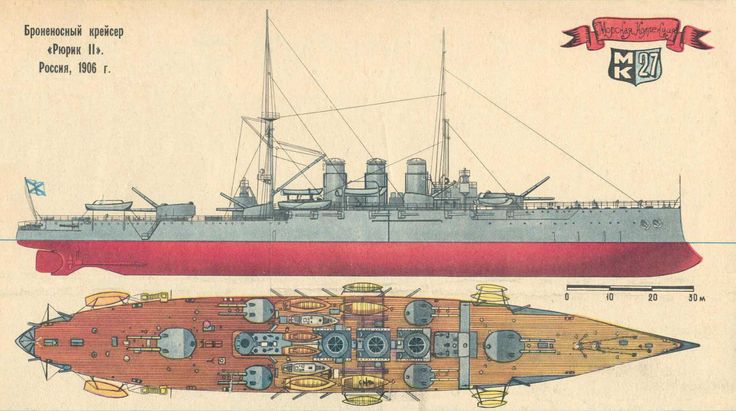

«Рюрик» – броненосный крейсер I ранга. Построен на Балтийском заводе в Петербурге. Спущен на воду в 1892 г. Согласно тогдашней классификации кораблей Российского Императорского Флота относился к категории «больших крейсеров фрегатского ранга». Головной корабль серии океанских броненосных крейсеров-рейдеров увеличенного водоизмещения (11 690 т). Скорость 18 узлов. Вооружение: 42 орудия разного калибра и 6 торпедных аппаратов. Экипаж 763 чел.

Дальность плавания составляла 6 700 миль – так, корабль был способен на переход с Балтики на Дальний Восток без дозаправки углем. Для улучшения мореходных качеств «Рюрика» проектировщики пожертвовали боевыми: заложили неполную броневую защиту корпуса и не прикрыли бронепалубой кормовое отделение, где располагался руль и палубные орудия – в дальнейшем это сыграет трагическую роль в судьбе корабля.

После постройки «Рюрик» был отправлен во Владивосток в распоряжение Тихоокеанской эскадры, где в октябре 1895 года был введен в состав флота. Корабельным праздником на «Рюрике» было 22 октября (4 ноября по н. ст.) – день спуска его на воду в празднование Казанской иконы Божией Матери. Каждый год этот день на крейсере служился молебен в честь Казанской защитницы дальних рубежей, в кают-компании были накрыты столы и провозглашалась «Многая лета!». Однако «многой леты» не случилось…

Корабельным праздником на «Рюрике» было 22 октября (4 ноября по н. ст.) – день спуска его на воду в празднование Казанской иконы Божией Матери. Каждый год этот день на крейсере служился молебен в честь Казанской защитницы дальних рубежей, в кают-компании были накрыты столы и провозглашалась «Многая лета!». Однако «многой леты» не случилось…

В 1904 г. на Дальнем Востоке началась Русско-японская война, и малопригодный для эскадренного боя крейсер «Рюрик» оказался в самом ее морском пекле. Вместе с крейсерами «Россия», «Громобой», «Богатырь» и несколькими эсминцами «Рюрик» входил в состав Владивостокского крейсерского отряда Тихоокеанской эскадры.

Их прозвали их «кораблями-призраками» – русские крейсера долгое время оставались неуловимыми для неприятеля. Своими дерзкими рейдами к берегам Японии крейсера Владивостокского отряда наводили панику, наносили ощутимый урон врагу, топя японские транспорты с топливом и живой силой противника, и отвлекали на себя значительные силы неприятеля, помогая тем самым нашему осажденному в Порт-Артуре флоту.

В поисках владивостокских невидимок японские корабли прочесывали Японское море вдоль и поперек. Английские газеты писали тогда: «Крейсерство Владивостокского отряда – наиболее дерзкое предприятие из всех проделанных русскими. То, что их кораблям удалось скрыться от эскадры Камимуры, возбудило общественное мнение в Японии». И это еще было мягко сказано: воинственная Япония клокотала от негодования! Газеты пестрели обидными карикатурами на Хиконодзе Камимуру, а японские бизнесмены, терпящие миллионные убытки из-за безнаказанных вылазок Владивостокского отряда крейсеров на торговые коммуникации, разгромили и подожгли квартиру адмирала.

В мае отряд понес первую потерю – во время тумана в заливе Посьета крейсер «Богатырь» сел на камни и был отправлен во Владивосток на ремонт до конца войны. «Россия», «Рюрик» и «Громобой» остались втроем. На все Японское море и окрестности…

В начале августа 1904 года был назначен прорыв из осажденного Порт-Артура кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры. 10 августа (29 июля ст.ст.) командир Владивостокского отряда контр-адмирал К.П. Иессен получил приказ поддержать прорыв и сопроводить корабли Порт-Артурской эскадры во Владивосток.

10 августа (29 июля ст.ст.) командир Владивостокского отряда контр-адмирал К.П. Иессен получил приказ поддержать прорыв и сопроводить корабли Порт-Артурской эскадры во Владивосток.

На рассвете 11 августа крейсера «Россия», «Рюрик» и «Громобой» вышли в море. Они шли к Цусиме, не зная, что встречать им было уже некого – приказ опоздал. Русская эскадра, сильно потрепанная в бою, так и не сумев прорваться, вернулась в Порт-Артур.

В Корейском проливе наши крейсера уже ждали – пока шел бой под Порт-Артуром, вице-адмирал Какимура получил приказ крейсировать здесь и не допустить в Желтое море владивостокский крейсерский отряд. При подходе к проливу, в 5 часов утра 14 (1) августа наши моряки увидели силуэты четырех военных кораблей и поспешили, приняв их за корабли порт-артурской эскадры. По мере приближения стало очевидно, что это крейсера Камимуры и предстоит бой.

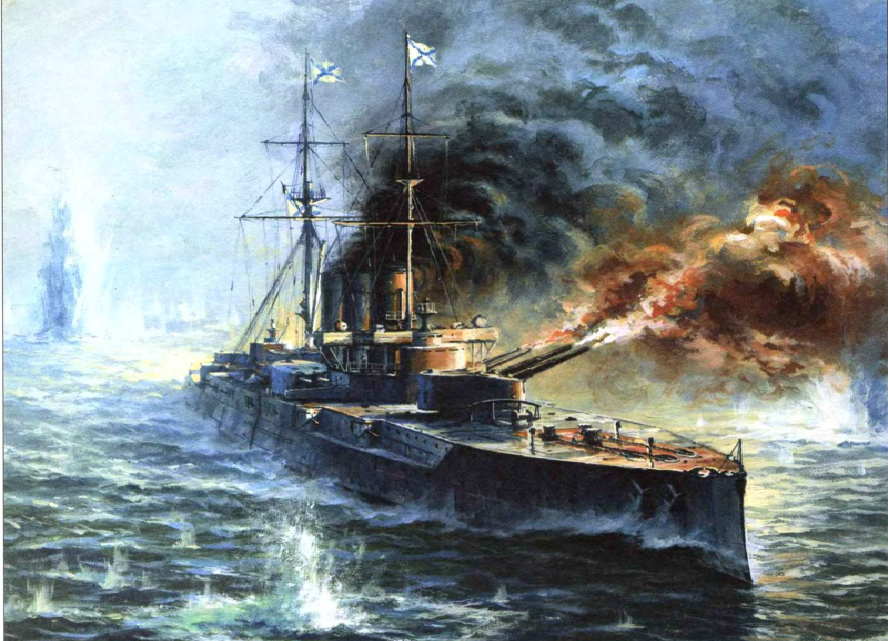

Всей своей мощью, превосходящей в численности, артиллерии, скорости и прочности брони, они навалились на русские корабли, отрезая пути отхода. «Россия», «Рюрик» и «Громобой» оказались в западне узкого Корейского пролива. «Рюрик» шел замыкающим, и на нем японцы сосредоточили основной огонь.

«Россия», «Рюрик» и «Громобой» оказались в западне узкого Корейского пролива. «Рюрик» шел замыкающим, и на нем японцы сосредоточили основной огонь.

Ответный огонь «Рюрика» привел к взрыву на японском крейсере «Ивате»: снаряд угодил в каземат крупнокалиберного орудия. Но это было самой большой удачей русских кораблей: больше такой результативности огня им достичь не удалось.

Одно за другим на «Рюрике» выходили из строя орудия, и моряки на чем свет крыли Адмиралтейство за поставленную некачественную артиллерию. В ожесточенном бою «Рюрик» получил пробоину в корме ниже ватерлинии; ударами японских снарядов было повреждено рулевое управление. Крейсер снизил скорость и, не поспевая за другими кораблями отряда, вышел из кильватерного строя.

«Россия» и «Громобой», сами получив увечья и неся большие жертвы в экипажах, пытались облегчить участь «Рюрика» – как могли, прикрывали его собой под жестоким огнем противника. А затем по приказу командира отряда контр-адмирала Иессена стали отходить на север, оттягивая на себя японские броненосные крейсера. Надеялись, что «Рюрик» сможет отбиться от легких бронепалубных крейсеров, исправить повреждения и самостоятельно продолжить плавание, дойти до Владивостока или хотя бы выброситься на корейский берег. После двухчасового преследования ушедших кораблей у японцев стали заканчиваться снаряды, и Камимура приказал повернуть назад, чтобы мертвой хваткой вцепиться в «Рюрика».

Надеялись, что «Рюрик» сможет отбиться от легких бронепалубных крейсеров, исправить повреждения и самостоятельно продолжить плавание, дойти до Владивостока или хотя бы выброситься на корейский берег. После двухчасового преследования ушедших кораблей у японцев стали заканчиваться снаряды, и Камимура приказал повернуть назад, чтобы мертвой хваткой вцепиться в «Рюрика».

В это время изуродованный до неузнаваемости «Рюрик» вел бой с двумя легкими крейсерами неприятеля. Камимура подтянул основные силы, и продолжая методично добивать русский крейсер, сигналами предлагал ему капитуляцию. Но вставший на капитанский мостик после гибели командира и старших офицеров младший офицер артиллерии лейтенант Константин Иванов 13-й (так на флоте нумеровались однофамильцы) и команда из оставшихся в живых флаг спускать не собирались.

Лазарет был переполнен ранеными до такой степени, что трудно было двигаться. На палубе, заваленной телами и залитой кровью, был сущий ад от рвущихся снарядов. Но геройские защитники крейсера продолжали неравный бой. Матросы бились самоотверженно, наспех перевязанные раненые вновь вставали в строй. Вместе со всеми тушил пожар, заделывал пробоины, подавал последние снаряды к орудию и корабельный священник, иеромонах Алексий (Оконешников).

Матросы бились самоотверженно, наспех перевязанные раненые вновь вставали в строй. Вместе со всеми тушил пожар, заделывал пробоины, подавал последние снаряды к орудию и корабельный священник, иеромонах Алексий (Оконешников).

Когда огонь с «Рюрика» существенно ослаб, японские корабли (уже 14 против одного!) пошли на сближение. Истерзанный в ходе неравного боя, оседающий в море кормой, окутанный паром из разбитых котлов, залитый кровью «Рюрик» казался японцам легкой добычей. И тут случилось неожиданное: русский крейсер, резко увеличив ход, предпринял отчаянную попытку таранить их ближайший корабль, а в крейсер «Идзумо» пошла торпеда из последнего исправного торпедного аппарата…

Японские крейсера отошли на дальнюю дистанцию и в ярости открыли шквальный огонь. К 10 часам утра, после пятичасового(!) боя «Рюрик» был превращен в груду искореженного железа и только чудом держался на плаву. К неподвижному крейсеру вновь стали приближаться японцы. И тогда лейтенант Иванов 13-й приказал открыть кингстоны – чтобы «Рюрик» не достался врагу…

Перед затоплением всем оставшимся в живых поступил приказ «За борт!» – разбирались настилы палуб, способные плавать раненые обвязывались пробковыми матрасами… Вода хлынула в судно, и корабельный священник о. Алексий пошел исповедовать умирающих, кто был уже не в состоянии покинуть корабль. «Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Среди массы трупов, среди оторванных рук и ног, среди крови и стонов я стал делать общую исповедь. Она была потрясающа: кто крестился, кто тянул ко мне руки, кто не в состоянии двигаться, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными слез… картина была ужасная… Наш крейсер медленно погружался в море…», писал в своих воспоминаниях священник.

Алексий пошел исповедовать умирающих, кто был уже не в состоянии покинуть корабль. «Они лежали в трех палубах по всем отсекам. Среди массы трупов, среди оторванных рук и ног, среди крови и стонов я стал делать общую исповедь. Она была потрясающа: кто крестился, кто тянул ко мне руки, кто не в состоянии двигаться, смотрел на меня широко раскрытыми глазами, полными слез… картина была ужасная… Наш крейсер медленно погружался в море…», писал в своих воспоминаниях священник.

В 10 часов 42 минуты 14 (1) августа 1904 года броненосный крейсер русского флота «Рюрик», на глазах у врага, с поднятым Андреевским флагом и взвившимся сигналом «Погибаю, но не сдаюсь!» скрылся под водой…

На «Рюрике» погибло 204 человека и 305 моряков было ранено. Павшие рюриковцы так и остались навсегда там, где приняли свой последний бой – на дне Корейского пролива.

Бой плохо бронированного «Рюрика» против броненосных крейсеров Камимуры – сначала в общем строе русских крейсеров, а затем в уже в одиночку, в беспомощном состоянии, без рулевого управления – был высоко оценен как образец воинской доблести. И не только русскими, но и японцами. Вице-адмирал Камимура признавался: «Рюрик» остался для нас незабываем! Этот русский крейсер казался всем нам демоном, летящим на огненных крыльях».

И не только русскими, но и японцами. Вице-адмирал Камимура признавался: «Рюрик» остался для нас незабываем! Этот русский крейсер казался всем нам демоном, летящим на огненных крыльях».

Вернувшиеся во Владивосток страшные, изувеченные крейсера «Россия» и «Громобой» были встречены немым укором за оставленного «Рюрика». Командир Владивостокского отряда Карл Петрович Иессен сказал тогда: «Я знаю, что буду подвержен всяческим инсинуациям по поводу моего отведения крейсеров…, за то, что мы оставили «Рюрик», а сами ушли во Владивосток. Заранее предупреждаю: я буду требовать военного суда над собой!»

Спасшиеся члены экипажа были подобраны в море и пленены японцами, которые отнеслись к русским морякам с «Рюрика» крайне уважительно. Всех офицеров собрали в каюту, оказывая им почет и внимание. Японские офицеры принесли свою одежду и белье. Были приготовлены ванны и европейский обед… Вошедший адмирал Уриу поздоровался со всеми крепким рукопожатием и сказал по-французски: «Я горд, что имел честь сражаться с таким врагом, как «Рюрик». Поклонился и вышел.

Поклонился и вышел.

При нахождении в японском плену «рюриковцы» отказались размещаться совместно со сдавшимися без боя экипажами кораблей контр-адмирала Небогатова.

С иеромонахом Алексием, не подлежавшим плену как лицо духовное, офицеры «Рюрика» передали служебную записку для Адмиралтейства, в которой подробно описали все свои замечания по крейсерам, артиллерии, тактике боя – чтобы в русском флоте впредь не возникало трагических просчетов.

О. Алексию удалось вынести эти записки, спрятав их в свои перевязки. Добравшись до Санкт-Петербурга, он добился приема в Артиллерийском Ученом комитете, где подробно рассказал о последнем бое крейсера «Рюрик», и о том, как выходили из строя пушки, как наши снаряды рвались в воздухе, не долетая до цели и не причиняя вреда врагу. Как доказательство, он передал записки офицеров с «Рюрика». А еще он дал обширное интервью столичным газетам, где подробно рассказывал о гибели «Рюрика», описав действия экипажа словами: «В совершении геройства далее этого идти уже некуда…».

Не умолчал о. Алексий и о недостатках русских крейсеров и их артиллерии. Все это не понравилась властям, и повелением Святейшего синода строптивый иеромонах был отправлен в Якутск, где продолжил службу в родном Спасо-Якутском монастыре. До Цусимского разгрома русской эскадры оставалось менее года…

_______________

Когда-то во Владивостоке память крейсера «Рюрик» была увековечена в названии улицы, сбегавшей к Амурскому заливу…

Сегодня это название исчезло с карты Владивостока, и от улицы практически ничего не сталось. И подвиг героического экипажа крейсера «Рюрик» – подвиг верности присяге и неукоснительного исполнения Морского Устава – сегодня почти забыт. Последний бой «Рюрика остался в тени легендарного «Варяга», хотя по накалу, длительности и трагичности ситуации превосходит его – еще дальневосточный наместник адмирал Е.И. Алексеев по справедливости назвал подвиг «Рюрика» «много выше Варяжского».

С ним согласны все военно-морские историки: «В истории, как Российского, так и мирового парового флота не было боя, по ожесточенности равного бою в Корейском проливе 1 августа 1904 года, в котором корабль в пятичасовом бою, отражая атаки шести современных японских крейсеров, исчерпав свой боевой ресурс, погиб, не спустив Андреевского флага».

Так он описан и в романе В. Пикуля «Крейсера». Читать его страшно. Но с гражданским мужеством в сердцах мы должны это прочитать, чтобы погребенный на морском дне «Рюрик» был спокоен – его подвиг помнят на земле.

«Корабли – как и люди, они тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии… Вечная им память»

(В. Пикуль).

Бой в Корейском проливе: как «Рюрик» стал вторым «Варягом»

14 августа 1904 года русские моряки Владивостокского отряда крейсеров вступили в неравную схватку с японскими броненосцами

В истории Русско-японской войны 1904-1905 годов особняком стоят два морских сражения, ставшие символом стойкости и мужества русских моряков. Одно из них известно, пожалуй, каждому — это бой близ города-порта Чемульпо с участием крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Другой бой прославлен не так широко, но для военных моряков является таким же символичным, как и первый. Это так называемый бой в Корейском проливе, или, как его еще называют, морской бой с участием Владивостокского отряда крейсеров, в который входили крейсера «Рюрик», «Россия» и «Громобой».

Итоги этого морского сражения, произошедшего 14 (1 по ст. ст.) августа 1904 года, неутешительны для Андреевского флага. Из трех крейсеров, принимавших в нем участие, один – броненосный крейсер первого ранга «Рюрик» – погиб, затопленный экипажем, а два других с тяжелыми повреждениями вернулись во Владивосток. Однако это сражение оттянуло на себя часть сил японского флота, что пусть немного, но все-таки облегчило положение русского флота, сражавшегося на подступах к Порт-Артуру.

Крейсера спешат на помощьВладивостокский отряд крейсеров насчитывал пять кораблей: помимо броненосных «Рюрика», «России» и «Громобоя», в него также входили бронепалубный крейсер «Богатырь» и вспомогательный крейсер «Лена». Идея создания такого отряда родилась в марте 1901 года, когда решено было выделить часть крейсеров 1-й Тихоокеанской эскадры и разместить их во Владивостоке, чтобы оттуда они могли осуществлять крейсерские операции на Тихом океане.

Контр-адмирал Карл Иессен, командовавший Владивостокским отрядом крейсеров во время боя в Корейском проливе 14 августа (1 ст. ст.) 1904 года

ст.) 1904 года

Источник: wiki.wargaming.net

Выбор кораблей для отряда был очевиден: это были крейсера, которые по своим конструктивным особенностям и боевым возможностям были гораздо лучше предназначены к самостоятельным крейсерским действиям, а не к эскадренному бою. Они были быстроходными и имели очень большую дальность хода, но достигалось все это за счет снижения бронирования и облегчения артиллерийского вооружения. И именно это обстоятельство сыграло роковую роль во время боя в Корейском проливе. Японские крейсера, которые противостояли русским, были гораздо менее быстроходными и хуже подходили для крейсерства, зато обладали мощным бронированием и вооружением. По сути, японские корабли были уже не столько крейсерами, сколько броненосцами, и это дало им колоссальное преимущество во время боя 14 августа 1904 года.

Впрочем, у русских моряков не было выбора – вступать в схватку или уклониться от нее. Три крейсера (остальные не смогли отправиться в поход, поскольку не были готовы к выходу в море) спешили на помощь своим товарищам из состава эскадры, незадолго до этого вышедшей из осажденного Порт-Артура и стремившейся прорваться во Владивосток. Этим кораблям, атакованным существенно превосходящими силами японцев, требовалась помощь, причем любая, какую только мог оказать русский флот. И потому на «Рюрике», «России» и «Громобое» не смотрели на то, насколько и в чем они уступают или превосходят японцев, важным было только то, чтобы помощь товарищам подоспела вовремя.

Этим кораблям, атакованным существенно превосходящими силами японцев, требовалась помощь, причем любая, какую только мог оказать русский флот. И потому на «Рюрике», «России» и «Громобое» не смотрели на то, насколько и в чем они уступают или превосходят японцев, важным было только то, чтобы помощь товарищам подоспела вовремя.

Адмирал Хиконодзе Камимура, командующий отрядом японских броненосцев во время боя в Корейском проливе 14 (1 ст.ст.) августа 1904 года

Источник: wiki.wargaming.net

Но командовавший тройкой русских крейсеров контр-адмирал Карл Иессен не знал, что к тому моменту, когда 12 августа (30 июля по ст. ст.) отряд вышел из Владивостока, порт-артурская эскадра уже проиграла сражение в Желтом море и частично рассеялась, а частично вернулась в Порт-Артур. И встретить в Корейском проливе русские моряки могли теперь только японские корабли…

Встреча в проливеИнструкции, полученные командиром отряда контр-адмиралом Иессеном, предусматривали, что в Корейский пролив Владивостокский отряд крейсеров должен войти на рассвете 14 августа. Это указание, отданное командующим флота в Тихом океане адмиралом Николаем Скрыдловым, сыграло еще одну роковую роль в событиях. Назначенный командующим после гибели адмирала Степана Макарова 31 марта 1904 года, Скрыдлов не успел попасть в Порт-Артур после начавшейся осады и командовал флотом из Владивостока, вынужденный принимать решения на основе телеграмм, попадавших туда с опозданием.

Это указание, отданное командующим флота в Тихом океане адмиралом Николаем Скрыдловым, сыграло еще одну роковую роль в событиях. Назначенный командующим после гибели адмирала Степана Макарова 31 марта 1904 года, Скрыдлов не успел попасть в Порт-Артур после начавшейся осады и командовал флотом из Владивостока, вынужденный принимать решения на основе телеграмм, попадавших туда с опозданием.

Броненосный крейсер «Громобой» во Владивостоке, зима 1903-1904 годов

Источник: navsource.narod.ru

Так случилось и на этот раз: к утру 14 августа, когда владивостокские крейсера, как им и было предписано, входили в Корейский пролив, в нем уже крейсировали корабли японской эскадры адмирала Хиконодзе Камимуры, состоявшей из четырех броненосных крейсеров «Идзумо», «Адзума», «Токива» и «Ивате». Их главной задачей было отрезать пути к Владивостоку для прорвавшихся кораблей порт-артурской эскадры, а на деле они стали главными противниками отряда контр-адмирала Иессена.

В предрассветной темноте две эскадры разминулись друг с другом, и Владивостокский отряд крейсеров вошел в пролив, уверенный, что он пока чист от кораблей противника. То, что это не так, стало понятно ближе к пяти часам утра, когда русские крейсеры повернули на запад и вскоре разглядели в рассветных лучах японские броненосцы, идущие им наперерез.

То, что это не так, стало понятно ближе к пяти часам утра, когда русские крейсеры повернули на запад и вскоре разглядели в рассветных лучах японские броненосцы, идущие им наперерез.

Броненосный крейсер «Россия» во Владивостоке, осень 1904 года

Источник: tsushima.su

В этот момент контр-адмирал Иессен допустил ошибку, которая стала залогом будущего поражения. Вместо того, чтобы подойти к японским кораблям на короткую дистанцию, при которой смогла бы эффективно действовать вся артиллерия русских крейсеров, в том числе и малокалиберная, он отдал приказ поворачивать на восток, а потом и еще южнее. Тем самым корабли Владивостокского отряда оказались стоящими бортом к японцам, подставив орудиям противника свои самые уязвимые места. И противник не замедлил воспользоваться столь удачной позицией.

На параллельных курсахПервые же залпы с японских броненосцев начали наносить существенный ущерб русским кораблям. Прежде всего потери понесли экипажи. По боевому расписанию все расчеты корабельных орудий, в том числе и совершенно бесполезных в эскадренном бою малокалиберных, имевших слабую защиту, должны были находиться на своих местах. Именно эти комендоры и несли самые существенные потери, будучи лишенными даже возможности ответить огнем на огонь. Избежать этого удалось только на «Громобое», командир которого отдал распоряжение комендорам малокалиберных пушек укрыться в казематах: за их счет пополнялись расчеты крупнокалиберной корабельной артиллерии, которые тоже несли потери.

По боевому расписанию все расчеты корабельных орудий, в том числе и совершенно бесполезных в эскадренном бою малокалиберных, имевших слабую защиту, должны были находиться на своих местах. Именно эти комендоры и несли самые существенные потери, будучи лишенными даже возможности ответить огнем на огонь. Избежать этого удалось только на «Громобое», командир которого отдал распоряжение комендорам малокалиберных пушек укрыться в казематах: за их счет пополнялись расчеты крупнокалиберной корабельной артиллерии, которые тоже несли потери.

Броненосный крейсер «Рюрик» во Владивостоке, начало ХХ века

Источник: tsushima.su

Ответный огонь русских крейсеров оказался поначалу весьма результативным. Один из снарядов, выпущенных комендорами «Рюрика», угодил прямиком в крышу каземата крупнокалиберного орудия японского крейсера «Ивате». Боезапас детонировал, и из строя вышли сразу три пушки, а потери от этого попадания составили 40 человек, 31 из которых погиб на месте (тела многих так и не удалось обнаружить).

Но это оказалась самая большая удача русских кораблей: больше такой результативности огня им достичь не удалось. Да, японские корабли, на помощь которым пришли крейсеры «Нанива» и «Такачихо» из отряда вице-адмирала Сокотики Уриу, получили в общей сложности 40 попаданий русских снарядов, но кроме того, единственного, выпущенного «Рюриком», остальные не нанесли им серьезного ущерба. В то же время русские крейсеры получили по три с лишним десятка попаданий каждый, и для «Рюрика» многие из них стали роковыми.

Андреевский флаг броненосного крейсера «Громобой» после боя в Корейском проливе, 16 (3 ст. ст.) августа

Источник: navsource.narod.ru

Сражение продолжалось пять с лишним часов и довольно быстро превратилось в погоню японских кораблей за русскими крейсерами, постоянно менявшими курс так, чтобы «Россия» и «Громобой» прикрывали собой «Рюрик». Этот корабль имел самое слабое бронирование и в самом начале боя лишился управления. Причем лишился во всех смыслах: командир корабля был убит одним из первых попаданий, затем была повреждена система управления рулями, корабль мог менять курс, только работая машинами. К тому же очень скоро крейсер получил пробоину ниже ватерлинии и начал оседать на корму, теряя ход.

К тому же очень скоро крейсер получил пробоину ниже ватерлинии и начал оседать на корму, теряя ход.

Когда стало очевидно, что русские корабли проигрывают бой, контр-адмирал Иессен отдал приказ «России» и «Громобою» идти на прорыв во Владивосток. Он рассчитывал, что таким маневром ему удастся отвлечь основные силы японцев от сильно поврежденного «Рюрика». И это действительно удалось, но не до конца. В погоню за двумя русскими крейсерами бросились четыре японских броненосца отряда адмирала Камимуры, но два более легких остались и продолжали обстреливать «Рюрик».

Повреждения, полученные японским броненосным крейсером «Ивате» во время боя в Корейском проливе после попадания снаряда с крейсера «Рюрик»

Источник: warspot.ru

В конце концов сильно поредевший экипаж, командовать которым в этот момент пришлось одному из младших офицеров — лейтенанту Константину Иванову, принял решение затопить «Рюрик». Корабль с открытыми кингстонами отправился ко дну на глазах японских моряков с крейсеров «Нанива» и «Такачихо», которые и подобрали оставшихся в живых членов экипажа русского крейсера. Из-за того, что все шлюпки были разбиты, моряки держались на воде только за счет спасательных жилетов и деревянных обломков судна.

Из-за того, что все шлюпки были разбиты, моряки держались на воде только за счет спасательных жилетов и деревянных обломков судна.

Крейсерам «Россия» и «Громобой» к вечеру того же дня удалось оторваться от японских броненосцев: те повернули назад, чтобы не оставлять без прикрытия Корейский пролив на случай, если кому-то из кораблей порт-артурской эскадры удастся прорваться на север. Несмотря на тяжелые повреждения, 16 августа они дошли своим ходом до Владивостока и встали на ремонт, который затем длился почти до конца войны.

Вид на полуют броненосного крейсера «Россия» после боя в Корейском проливе, Владивосток, 16 (3 ст. ст.) августа 1904 года

Источник: tsushima.su

Результаты боя в Корейском проливе были неутешительными: Владивостокский отряд потерял один из крейсеров, 329 русских моряков были убиты и 617 ранены, еще около шестисот человек попали в плен. Японские корабли почти не получили тяжелых повреждений (не считая «Ивате»), а человеческие потери японцев были на порядок меньше: 44 убитых и 71 раненый. Такое соотношение определялось тем самым лучшим бронированием японских кораблей и неприспособленностью русских крейсеров к эскадренному бою.

Такое соотношение определялось тем самым лучшим бронированием японских кораблей и неприспособленностью русских крейсеров к эскадренному бою.

Но поражение в этом бою не умаляет мужества и стойкости русских моряков, которые в течение пяти с лишним часов противостояли гораздо более сильному противнику и сумели достаточно потрепать его. К тому же свою главную задачу — связать боем корабли эскадры адмирала Камимуры — Владивостокский отряд крейсеров выполнил, и не его вина, что это случилось тогда, когда практический смысл такой схватки был невелик.

Повреждения броненосного крейсера «Россия» после боя в Корейском проливе, Владивосток, 16 (3 ст. ст.) августа 1904 года

Источник: tsushima.su

Обложка: www.prizyv.ru

RURIK, Транспортное судно общего назначения — Детали и текущее положение — IMO 9375795

Судно общего назначения, ИМО 9375795

Текущая позиция РЮРИК это

в Западном Средиземноморье, о котором AIS сообщила 27 минут назад. Судно прибыло в порт Ористано, Италия 11 апреля, 06:09 UTC.

Судно RURIK (IMO: 9375795, MMSI 275496000) — сухогруз постройки 2006 года (17 лет) и

в настоящее время ходит под флагом Латвия .

Судно прибыло в порт Ористано, Италия 11 апреля, 06:09 UTC.

Судно RURIK (IMO: 9375795, MMSI 275496000) — сухогруз постройки 2006 года (17 лет) и

в настоящее время ходит под флагом Латвия .

Планы и цены

Трек на карте Добавить фотоДанные о местоположении и рейсе

Ористано, Италия

ATA: 11 апреля, 06:09 UTC Прибыл

| Предсказанный ETA | — |

| Расстояние / Время | — |

| Курс / Скорость | |

| ТЕРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ | |

| . ТЕРИЧЕСКИЙ ПРОЕКС | |

| .0029 4,4 м | |

| Состояние навигации | пришвартован |

| Позиция получена | 27 минут назад |

| IMO / MMSI | 9375795 / 275496000 |

| Позывной | YLPH |

| Флаг | |

| Длина / Луч | 91 /12 M |

Oristano Anch. , Италия

, Италия

ATD: 11 апреля 05:44 UTC (14 часов назад)

Положение карты и погода

Исторические данные АИС

Использование судов

Характеристики судна

| Номер ИМО | 9375795 | |

| Название судна | РЮРИК | |

| Ship type | General Cargo Ship | |

| Flag | Latvia | |

| Homeport | ||

| Gross Tonnage | 2164 | |

| Summer Deadweight (t) | 2950 | |

| Length Габаритные размеры (м) | 89 | |

| Ширина (м) | 12 | |

| Осадка (м) | 8 Год постройки 3 099030 | |

| Builder | |

| Place of Built | |

| Yard | |

| TEU | |

| Crude Oil (bbl | — |

| Газ (M3) | — |

| зерно | |

| BALE | — |

| BALE | — |

| Общество классификации | |

| Зарегистрированный владелец | |

| Менеджер |

История

| Vessel Name | Registered Owner | Year |

|---|---|---|

| RURIK | 2019 | |

| RORICHMOOR | 2006 |

Similar vessels

| Судно | Построен | GT | Дедвейт | Размер (м) |

|---|---|---|---|---|

| 2005 | 2164 | 2910 | 89 / 12 | |

| 2005 | 2164 | 2928 | 89 / 12 | |

| 2006 | 2164 | 2930 | 89 / 12 | |

| 1971 | 2170 | 3969 | 88 / 13 | |

| 1977 | 2149 | 2180 | 89 / 13 | |

| 1976 | 2149 | 2180 | 89 / 13 | |

| 1964 | 2154 | 3517 | 90/13 | |

| 1979 | 2163 | 3534 | 90/12 | |

| 1987 | 2185 | 3334 | 89 / 14 |

Отказ от ответственности

RURIK текущая позиция и история портов захода получены через AIS.

| История В середине 1880-х Россия и Великобритания были вовлечены в холодную войну.

Россия боялась британского нападения, подобного тому, что произошло во время Крымской войны.

Война, в то время как Англия боялась российской экспансии в Среднюю Азию

приведет к нападению русских на Индию. Две страны почти пришли

к дракам в 1885 году, когда Россия начала экспедицию в Афганистан.

На военно-морском фронте это противостояние включало в себя напряженное противостояние между

Русский броненосный крейсер «Владимир Мономах» и британский линкор «Агамемнон». В такой атмосфере ВМФ России начал проектирование нового броненосного крейсера

Рюрик в 1888 г. За основу был взят предыдущий броненосный крейсер «Память».

Азова, но был на 50% больше. На флоте было много споров

на характеристиках крейсера, так как это был самый большой крейсер когда-либо

строился в свое время для российского флота, но в итоге конструкторы остановились

на корабле водоизмещением 10933 тонны длина по ватерлинии составляла 130,1 метра

и имел максимальную скорость 18,8 узлов. Еще до ввода в строй Рюрик оказал огромное влияние на флот

мир того времени. В июне 189 г.5 он был отправлен представлять Россию во время

открытие Кильского канала. Так или иначе, какими бы ни были проектные характеристики корабля, в конце В 1895 году в мире развивался очередной кризис. На этот раз это произошло на Дальнем Востоке, где японцы только что выиграли китайско-японскую войны, в то время как Россия в то же время маневрировала, чтобы политически отрицать им плоды победы. Военно-морские силы России, дислоцированные в Китайский порт Чифу был окрашен в военный камуфляж, а аварийный из Прибалтики было отправлено подкрепление. Эскадрилья в составе броненосца «Наварин», двух броненосных крейсеров «Рюрик» и «Дмитрий Донской». и канонерская лодка «Грозящий» вышла из Кронштадта 29Октябрь 1895 г. Рюрик больше никогда не вернется на Балтику. Отряд прибыл в Средиземное море в январе 1896 г. и после двухмесячной обработки продолжилась через Суэцкий канал и 2 апреля 1896 г. прибыл в Нагасаки, который по иронии судьбы, несмотря на напряженность в отношениях с Японией, была главной российской базой в Дальний Восток. Следующие несколько лет корабль участвовал в активных

патрулирование Желтого и Японского морей, наблюдение за японскими

расширение и показ флага в портах и обучение. К концу 1903 года напряженность между Россией и Японией окончательно достигла

точка кипения и Япония начала активно готовиться к войне. Окончание боевых действий Владивостокской эскадры крейсеров

произошло как обычно для таких рейдеров, загнанных в угол превосходящими силами

и не может бежать. Жертва Рюрика долгое время мало освещалась в русской истории, по большей части забытый в тени вариаговской битвы, но в 1960-х благодаря усилиями многих преданных своему делу историков широкая общественность была ознакомлена битвы и корабля и в 1986 году место гибели Рюрика был объявлен местом памяти советского флота и с тех пор каждый Русский военный корабль, проходящий мимо места сражения, отдает все почести моряки, сражавшиеся и погибшие на кораблях крейсера «Владивосток». Эскадрилья. | |||||

| Комплект К сожалению, так как комплект был собран два года назад, у меня его нет.

фото деталей, но вы можете увидеть их в норме

Отличный обзор комплекта Когера. В комплект входит примерно

110 красиво отлитых деталей, отлитых из обычной светло-коричневой смолы.

который использует Комбриг. Детали были отлиты без пузырьков воздуха или

flash, поэтому для начала работы над набором не потребуется много очистки. | увеличить | ||||

| Строительство | |||||

| Корпус Как обычно с моими моделями, первое, что я сделал, это отрезал

отлитые на лестницах «Aztek», которые есть в некоторых старых комплектах Combrig.

Затем я починил боковые стороны корпуса, чтобы устранить любые дефекты, и отлил

на люках по бортам корпуса, находившихся заподлицо с корпусом на

настоящий корабль. Я нарисовал люки, чтобы показать их в показанных местах.

на планах. Затем я приклеил основания для дымовых труб и

сами стеки. Корпус имеет интересную форму и почти как парусник

который имеет крытый полубак, так как он поставляется как отдельная часть и

основной корпус нужно покрасить под эту палубу, что я и сделал первым делом

было покрасить колоду в коричневый цвет, затем я замаскировал колоду и покрасил

корпус с цветом PollyS RLM62, который, как мне кажется, лучше всего приближается к зеленому

цвет русских кораблей RJW. Другой подходящий цвет

для корабля в этой конфигурации полностью белый с желтыми воронками

что корабль был покрашен после ремонта в 1901 до октября 1903 г., когда

он был перекрашен в зеленый военный камуфляж. См. превосходную работу Джима Баумана.

модель Рюрика

для другой доступной цветовой схемы. Единственное, что я не покрасил

была носовая часть, потому что после покраски внутренней части полубака мне нужно было

наклеить палубу полубака и заправить ее. После того, как корпус был закончен с покраской, я добавил детали к

корпус. Я добавил боновые заграждения для торпедных сетей, лодочные боновые заграждения и различные люки.

вдоль бортов корпуса. Крышки воронки также были добавлены в этом

время и расклешились так, что не видно, что пришли как отдельные

куски. Я также сделал гребень лука в это время. у Рюрика есть

очень большой и хорошо развитый гребень лука, и для его изготовления я нашел

фото, показывающее бант сбоку, отсканировал его и с помощью фотошопа удалил

все, кроме самого гребня, который давал половину гребня, который

Затем я перевернул и прикрепил к первой части. В качестве финальной части конструкции корпуса я использовал свой обычный процесс покрытия корпуса водорастворимым материалом, который называется Black-It-Out выявить детали корпуса. Как только материал высох, я стер излишки с помощью ватной палочки, а затем почистил корпус сухой щеткой светло-зеленого цвета и колода светло-коричневого цвета. | |||||

| Детали Как я обычно делаю в большинстве своих сборок, когда базовый корпус был готов,

Я начал работать над мостами и надстройками. Поскольку

Корабль проектировался почти как парусное судно, имелась минимальная надстройка.

Он имел передний мостик с боевой рубкой и кормовой мостик. С

части комплекта были встроены в противоосколочные экраны на мостах и там

на них не было обшивки, я решил нарастить мосты. Другими деталями, которые были добавлены, были якоря и сложная система

что удерживало их на месте. Якорная цепь была сделана из кусков

цепочка фототравление из комплекта Аскольд ЧП. Я разрезал цепь и с помощью

отдельные звенья я соединил вместе, чтобы получилось похоже на настоящую цепь.

Я также добавил перила и лестницы на носовую палубу и вентиляторы. | |||||

| Вооружение Корабль был вооружен четырьмя 8″/35 орудиями, шестнадцатью 6″/45 и шестью 120мм/45 орудиями.

Кане, шесть 47-мм и десять 37-мм противоторпедных катерных орудий Гочкиса.

Обычно я собираю ружья с открытым орудийным щитом, но поскольку

8-дюймовые пушки Kombrig действительно хорошо отлиты, и благодаря своей конструкции,

был почти полубашенный и заднюю часть щита плохо видно,

Я решил оставить их как есть. Единственное, что я сделал, это высверлил

стволы пушек. Все 6-дюймовые орудия располагались в казематах корпуса.

поэтому я использовал соответствующие трубки для создания стволов. Большинство

Работа по созданию вооружения включала 120-мм орудия. В комплекте было

орудия, которые совсем не были похожи на 120-мм орудия, как должны были выглядеть,

так что я решил скрестить их. | |||||

| Лодки На корабле 12 лодок, но в комплекте было только 8 лодок, поэтому я использовал две

лодки и два паровых катера от ОРЭ. На корабле было восемь шлюпок.

сложные шлюпбалки на миделе, но в комплекте достаточно шлюпбалок только для

четыре из них. Чтобы получить остальные четыре, я пошел к своей коробке с запчастями и использовал

шлюпбалки из комплекта старого Громобоя. Четыре лодки на корме

стояли на штатных шлюпбалках, которые я позаимствовал из того же набора Аскольда ПЭ

из которого я получил остальные детали. Мачты После установки лодок осталось сделать мачты. Я нацарапал их, используя латунный стержень. Обратитесь к фотографиям того времени период, когда вы моделируете точное расположение реев и платформ так как конфигурация менялась много раз. К моменту появления RJW вокруг Рюрика бушприт был убран, как и его парусное вооружение, что делало что делает такелаж и мачты намного проще. После пайки мачты, я соорудил все необходимые платформы. опоры ниже площадок подошёл комплект Аскольда — я взял перфорированные Лодочные салазки, предоставленные там, разрезал их пополам и склеил вверх дном ниже платформ. Корабль оснащен колготками. Флаг пришел от русского набор наклеек. | |||||

| Выветривание Когда все было готово, я закрасил корабль пастелью и сухой кистью.

| |||||

| Заключение Это очень хороший набор, из которого можно собрать красивую модель интересного

корабль. | |||||

Крупнейший крейсер, построенный в то время

большое количество орудий произвело сильное впечатление на морских офицеров

Немецкий, французский и королевский флот и вызвали реакцию в военно-морских кругах.

сопоставимо с внешним видом немецкого карманного линкора каких-то 35 лет

позже. Британские газеты подняли много шума о «крейсере

разрыв», что, в свою очередь, привело к тому, что Королевский флот заложил два огромных защищенных

крейсера HMS Powerful и HMS Terrible, самые большие военные корабли в мире

более 14 000 тонн. И так же, как великая паника, которая была вызвана

немецкими карманными линкорами класса «Дойчланд», он был раздут и

по рейтингу. Хотя Рюрик, безусловно, был могуществен, у него также было несколько

большие недостатки. Артиллерия вообще не была бронирована, а это означало, что

в любом виде затяжного боя артиллерия была бы выбита

довольно легко, был относительно медленным — на 2-3 узла медленнее крейсеров

которые появились в сети в конце 1890s, что означает, что он не может работать

прочь, если его загнали в угол, и, наконец, сомнительно, чтобы огромный океанский рейдер

был необходим или был бы оптимальным корабль меньшего размера.

Крупнейший крейсер, построенный в то время

большое количество орудий произвело сильное впечатление на морских офицеров

Немецкий, французский и королевский флот и вызвали реакцию в военно-морских кругах.

сопоставимо с внешним видом немецкого карманного линкора каких-то 35 лет

позже. Британские газеты подняли много шума о «крейсере

разрыв», что, в свою очередь, привело к тому, что Королевский флот заложил два огромных защищенных

крейсера HMS Powerful и HMS Terrible, самые большие военные корабли в мире

более 14 000 тонн. И так же, как великая паника, которая была вызвана

немецкими карманными линкорами класса «Дойчланд», он был раздут и

по рейтингу. Хотя Рюрик, безусловно, был могуществен, у него также было несколько

большие недостатки. Артиллерия вообще не была бронирована, а это означало, что

в любом виде затяжного боя артиллерия была бы выбита

довольно легко, был относительно медленным — на 2-3 узла медленнее крейсеров

которые появились в сети в конце 1890s, что означает, что он не может работать

прочь, если его загнали в угол, и, наконец, сомнительно, чтобы огромный океанский рейдер

был необходим или был бы оптимальным корабль меньшего размера.

Не Россия гналась за войной, но даже русские военные и политики

поняли, что в этот момент война неизбежна, русские боевые корабли были перекрашены

в темно-зеленой камуфляжной раскраске и готовились к войне.

В это время Рюрик находился в составе Владивостокской эскадры крейсеров с

ее более современные сводные сестры Россия и Громобой и защищенный крейсер

Богартырь. Япония напала на Россию в ночь на 27 января.

1904 и в тот же день после получения извещения о войне Владивосток Крейсер

Эскадра вышла в море. В следующие семь месяцев они совершили шесть круизов.

и потопили 13 кораблей, их самый большой успех пришел, когда они перехватили японский

войсковой транспорт Hitachi Maru в окрестностях Кореи. После

транспорт отказался сдаться он был потоплен не менее чем 1000 японцами

солдат и восемнадцать 11 осадных орудий предназначались для Порт-Артура.

Не Россия гналась за войной, но даже русские военные и политики

поняли, что в этот момент война неизбежна, русские боевые корабли были перекрашены

в темно-зеленой камуфляжной раскраске и готовились к войне.

В это время Рюрик находился в составе Владивостокской эскадры крейсеров с

ее более современные сводные сестры Россия и Громобой и защищенный крейсер

Богартырь. Япония напала на Россию в ночь на 27 января.

1904 и в тот же день после получения извещения о войне Владивосток Крейсер

Эскадра вышла в море. В следующие семь месяцев они совершили шесть круизов.

и потопили 13 кораблей, их самый большой успех пришел, когда они перехватили японский

войсковой транспорт Hitachi Maru в окрестностях Кореи. После

транспорт отказался сдаться он был потоплен не менее чем 1000 японцами

солдат и восемнадцать 11 осадных орудий предназначались для Порт-Артура. Это произошло 1 августа 1904, когда Владивосток

крейсерам было приказано выйти на рандеву с основным русским флотом

попытка прорваться из осажденного Порт-Артура. К сожалению

Русский флот потерпел поражение и был вынужден повернуть обратно к Порт-Артуру,

но эскадрилья не знала об этом, так как радиосвязь

находились еще в зачаточном состоянии. Когда крейсера шли на встречу

пункта их перехватил адмирал Камимура с 4 бронированными и 2 защищенными

крейсера в 36 милях к северу от Цусимы, недалеко от корейского порта Ульсан.

Русская эскадра замедлилась старым Рюриком (в то время могла развивать скорость всего 17 узлов)

не смог уклониться от более современных японских крейсеров. Россия,

под флагом адмирала Иссена был головным кораблем русской колонны,

за ним Громобой с Рюриком замыкающим. Битва

началось в 05:23 на высоте 8500 м. В течение получаса Рюрик был поврежден и

начал отставать от двух других кораблей. русская эскадра сделала

многочисленные повороты, чтобы позволить Рюрику догнать, но в 06:40 удар по рулю

вывести ее из-под контроля и не в состоянии маневрировать.

Это произошло 1 августа 1904, когда Владивосток

крейсерам было приказано выйти на рандеву с основным русским флотом

попытка прорваться из осажденного Порт-Артура. К сожалению

Русский флот потерпел поражение и был вынужден повернуть обратно к Порт-Артуру,

но эскадрилья не знала об этом, так как радиосвязь

находились еще в зачаточном состоянии. Когда крейсера шли на встречу

пункта их перехватил адмирал Камимура с 4 бронированными и 2 защищенными

крейсера в 36 милях к северу от Цусимы, недалеко от корейского порта Ульсан.

Русская эскадра замедлилась старым Рюриком (в то время могла развивать скорость всего 17 узлов)

не смог уклониться от более современных японских крейсеров. Россия,

под флагом адмирала Иссена был головным кораблем русской колонны,

за ним Громобой с Рюриком замыкающим. Битва

началось в 05:23 на высоте 8500 м. В течение получаса Рюрик был поврежден и

начал отставать от двух других кораблей. русская эскадра сделала

многочисленные повороты, чтобы позволить Рюрику догнать, но в 06:40 удар по рулю

вывести ее из-под контроля и не в состоянии маневрировать. В 06:57 Рюрик был

смог починить рулевое управление и на короткое время смог не отставать,

но в 07:20 снова отстал. Два других российских корабля попытались

встать между раненым Рюриком и японцами, но

08:50 стало очевидно, что Рюрик погиб, и русские корабли вышли в последний путь.

повернуть на Владивосток, привлекая все четыре японских броненосных крейсера.

с ними. Два японских броненосных крейсера остались разбираться

с сильно поврежденным Рюриком, который смог ответить только несколькими орудиями.

Последние выстрелы прозвучали в 10.05, когда в Рюриковичах разорвался японский снаряд.

боевая рубка, убив ее капитана, капитана Трусова и оставив младшего

Командовал артиллерийский офицер лейтенант Иванов. Он осознал безнадежность

ситуации и был полон решимости не допустить падения корабля в

Японцы приказали открыть кингстоны и затопили корабль.

Корабль затонул в 10:20. Во время боя Рюрик понес тяжелые

проигрывает. Из 796 матросов 193 погибли и 229 были ранены и вышли из строя.

В 06:57 Рюрик был

смог починить рулевое управление и на короткое время смог не отставать,

но в 07:20 снова отстал. Два других российских корабля попытались

встать между раненым Рюриком и японцами, но

08:50 стало очевидно, что Рюрик погиб, и русские корабли вышли в последний путь.

повернуть на Владивосток, привлекая все четыре японских броненосных крейсера.

с ними. Два японских броненосных крейсера остались разбираться

с сильно поврежденным Рюриком, который смог ответить только несколькими орудиями.

Последние выстрелы прозвучали в 10.05, когда в Рюриковичах разорвался японский снаряд.

боевая рубка, убив ее капитана, капитана Трусова и оставив младшего

Командовал артиллерийский офицер лейтенант Иванов. Он осознал безнадежность

ситуации и был полон решимости не допустить падения корабля в

Японцы приказали открыть кингстоны и затопили корабль.

Корабль затонул в 10:20. Во время боя Рюрик понес тяжелые

проигрывает. Из 796 матросов 193 погибли и 229 были ранены и вышли из строя. 22 офицера 9 убито и 9 ранено.

22 офицера 9 убито и 9 ранено. Это несколько противоречит обзору Норма, но может быть объяснено

Дело в том, что лет 5-6 назад Комбриг перешел с использования ломких серых

смолы намного лучше загорелой и значительно улучшили процесс литья.

Это несколько противоречит обзору Норма, но может быть объяснено

Дело в том, что лет 5-6 назад Комбриг перешел с использования ломких серых

смолы намного лучше загорелой и значительно улучшили процесс литья. Очень важно выровнять стеки, потому что

все остальное выравнивается на их основе впоследствии. К этому порядку

Я приклеил первую стопку и выровнял вторую на основе первой.

После этого я использовал красную автомобильную шпаклевку, чтобы замазать швы.

Очень важно выровнять стеки, потому что

все остальное выравнивается на их основе впоследствии. К этому порядку

Я приклеил первую стопку и выровнял вторую на основе первой.

После этого я использовал красную автомобильную шпаклевку, чтобы замазать швы. Перед склейкой

палубу полубака я нарисовал обшивку поперечной палубы, которая была распространена

на русских кораблях той эпохи на главной палубе и полубаке.

Поперечная обшивка была сделана путем рисования ее карандашом, техника, которую я

заимствовано из сборки Рюрика Джима Баумана. После этого я приклеил

полубак на корпус и расширил его, а затем покрасил носовую часть

часть корпуса.

Перед склейкой

палубу полубака я нарисовал обшивку поперечной палубы, которая была распространена

на русских кораблях той эпохи на главной палубе и полубаке.

Поперечная обшивка была сделана путем рисования ее карандашом, техника, которую я

заимствовано из сборки Рюрика Джима Баумана. После этого я приклеил

полубак на корпус и расширил его, а затем покрасил носовую часть

часть корпуса. Потом я распечатал

золотом на пленке для декалей на принтере ALPS.

Потом я распечатал

золотом на пленке для декалей на принтере ALPS. я

отрезал боевую рубку от носового мостика и выбросил остальную часть

мост. Я сделал мост из пластикового листа 0,010, используя мой

Рекомендации. Я забил его, чтобы он выглядел так, как будто он сделан из дерева.

обшивки и чтобы крылья мостика были прямыми я приклеил

0,010 латунный стержень для предотвращения прогиба крыльев. После этого было

Готово Я приклеил боевую рубку и вентиляционные трубы и приклеил

завершен мост к надстройке. Тот же процесс повторился

для кормового мостика, где я набросал компасную платформу, используя

детали набора «Аскольд ПЭ» производства ОРЭ. После того, как оба моста были склеены

Я добавил перила и лестницы.

я

отрезал боевую рубку от носового мостика и выбросил остальную часть

мост. Я сделал мост из пластикового листа 0,010, используя мой

Рекомендации. Я забил его, чтобы он выглядел так, как будто он сделан из дерева.

обшивки и чтобы крылья мостика были прямыми я приклеил

0,010 латунный стержень для предотвращения прогиба крыльев. После этого было

Готово Я приклеил боевую рубку и вентиляционные трубы и приклеил

завершен мост к надстройке. Тот же процесс повторился

для кормового мостика, где я набросал компасную платформу, используя

детали набора «Аскольд ПЭ» производства ОРЭ. После того, как оба моста были склеены

Я добавил перила и лестницы. над кораблем.

над кораблем. Я сделал бочки из подкожных

трубка и крепление из тонкого пластика. Оружейный щит был изготовлен

создание формы, а затем их термоформование. Окончательный результат 6

частей, а орудий было 6, поэтому на их постройку ушло время.

Все ружья Гочкиса были взяты из набора Askold PE от WEM.

Я сделал бочки из подкожных

трубка и крепление из тонкого пластика. Оружейный щит был изготовлен

создание формы, а затем их термоформование. Окончательный результат 6

частей, а орудий было 6, поэтому на их постройку ушло время.

Все ружья Гочкиса были взяты из набора Askold PE от WEM.

Корабли Владивостокской эскадры крейсеров сильно обветрились, что

видно на фото кораблей, поэтому я сделал белые потеки из сухого

соли и пятна ржавчины на бортах корпуса. Я испачкал стеки и

мачты окрашены в черный цвет, имитирующий угольную сажу. После всего

был закончен, я покрыл всю модель средством Model Master Dullcote, чтобы покрыть

все места клея.

Корабли Владивостокской эскадры крейсеров сильно обветрились, что

видно на фото кораблей, поэтому я сделал белые потеки из сухого

соли и пятна ржавчины на бортах корпуса. Я испачкал стеки и

мачты окрашены в черный цвет, имитирующий угольную сажу. После всего

был закончен, я покрыл всю модель средством Model Master Dullcote, чтобы покрыть

все места клея.