ПОЛКИ НОВОГО СТРОЯ • Большая российская энциклопедия

Авторы: А. М. Колганов

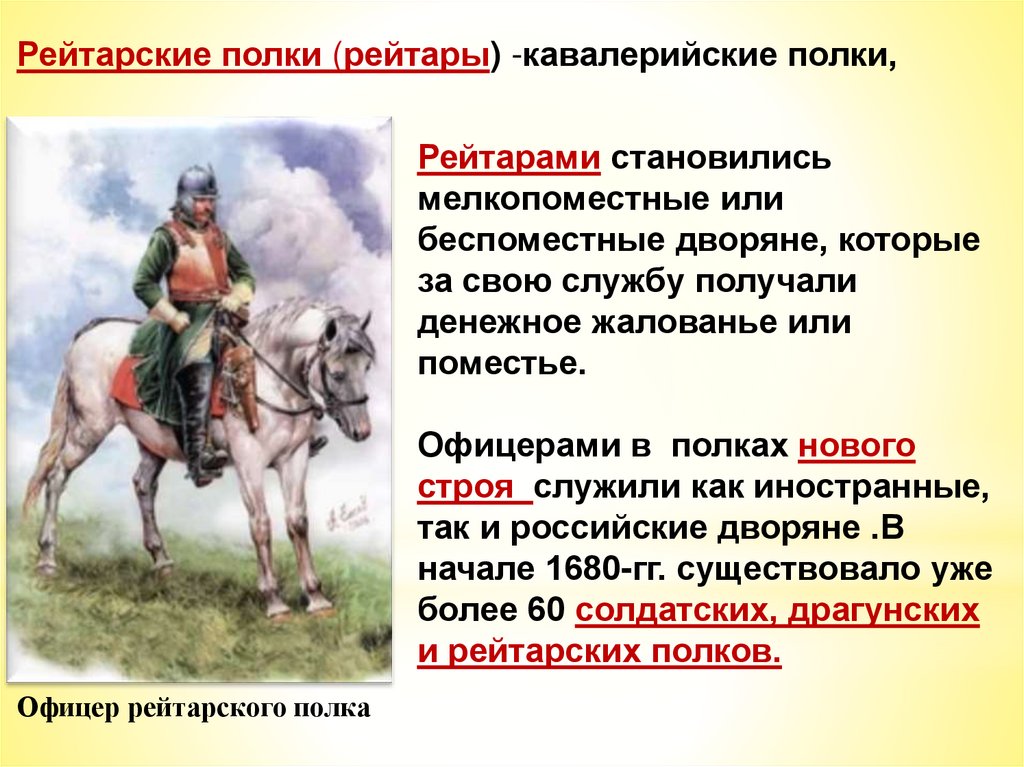

ПОЛКИ́ НО́ВОГО СТРО́Я (полки иноземного строя), воинские части рус. армии 17 в., сформированные на новой организационной основе (вместо десятичной системы введена ротная организация) в ходе воен. реформы 1630–32, наиболее полно отвечавшие тактич. требованиям своего времени. Хотя П. н. с. не являлись постоянным войском, но в них отчётливо просматривались элементы регулярности, заложившие предпосылки для создания нац. регулярной армии. П. н. с. формировались с учётом опыта организации наёмных зап.-европ. армий. По сравнению с поместным войском они имели более чёткую структуру, однообразное вооружение и форму одежды, определённую систему иерархии командного состава, проходили систематич. воен. обучение. Впервые в рус. армии для П. н. с. ввели воинские звания, соответствовавшие определённым штатным должностям, что упорядочило вопросы подчинённости и чётко регламентировало должностные обязанности командного состава от капрала до полковника. П. н. с. находились в ведении Иноземского приказа (с 1649 также Рейтарского приказа), т. к. значит. часть их командного состава и частично рядового составляли наёмники- иностранцы. В 1630–32 сформировали 7 П. н. с. (6 солдатских и 1 рейтарский). Солдатский (пех.) полк численностью 1,8 тыс. чел. состоял из 8 рот по 200 солдат в каждой [120 мушкетёров и 80 копейщиков (см. Пикинёры)] и имел полковую артиллерию (6–12 орудий калибром 1–3 фунта). Командный состав, управления полка и рот насчитывали 200 чел. Пехота была вооружена мушкетами, копьями и шпагами. Рейтарский полк (тяжёлая кавалерия) численностью 2 тыс. чел. включал 12 рот по 167 чел. в каждой, 1/3 из которых составляли копейщики, 2/3 – рейтары. На вооружении рейтаров были мушкеты, палаши, из средств защиты – металлич. латы; копейщиков – копья и шпаги. Комплектование П.

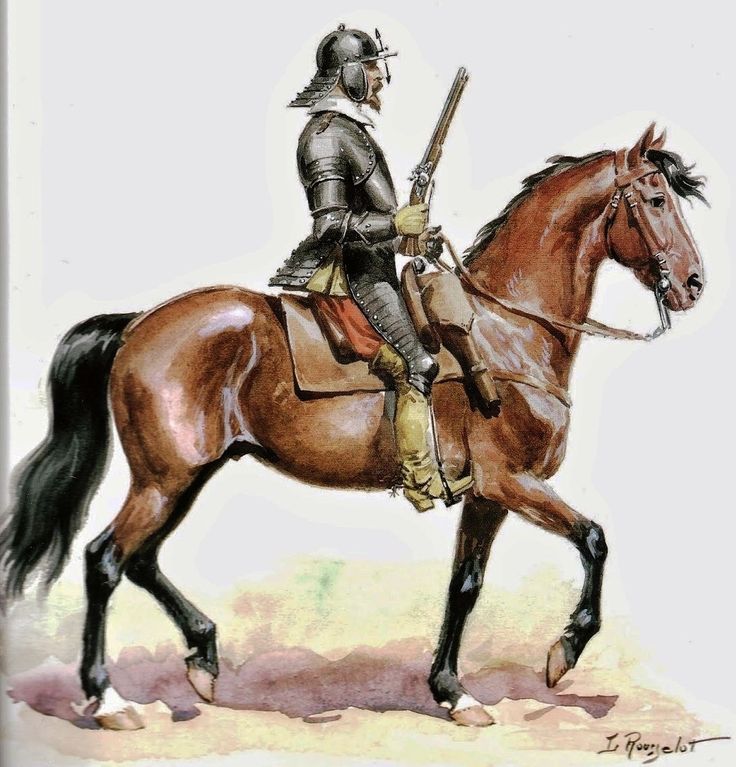

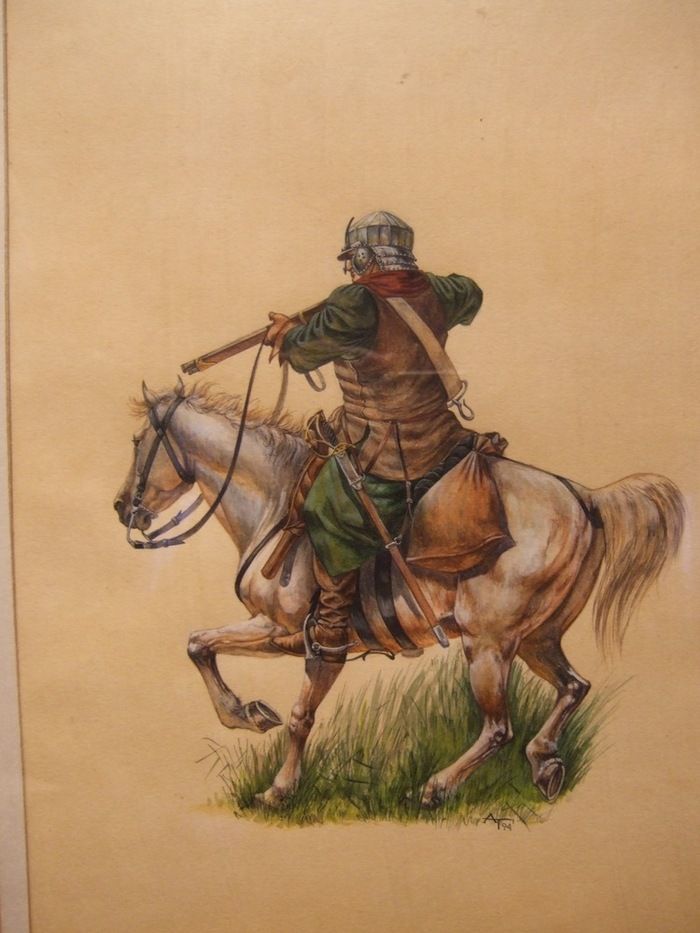

П. н. с. находились в ведении Иноземского приказа (с 1649 также Рейтарского приказа), т. к. значит. часть их командного состава и частично рядового составляли наёмники- иностранцы. В 1630–32 сформировали 7 П. н. с. (6 солдатских и 1 рейтарский). Солдатский (пех.) полк численностью 1,8 тыс. чел. состоял из 8 рот по 200 солдат в каждой [120 мушкетёров и 80 копейщиков (см. Пикинёры)] и имел полковую артиллерию (6–12 орудий калибром 1–3 фунта). Командный состав, управления полка и рот насчитывали 200 чел. Пехота была вооружена мушкетами, копьями и шпагами. Рейтарский полк (тяжёлая кавалерия) численностью 2 тыс. чел. включал 12 рот по 167 чел. в каждой, 1/3 из которых составляли копейщики, 2/3 – рейтары. На вооружении рейтаров были мушкеты, палаши, из средств защиты – металлич. латы; копейщиков – копья и шпаги. Комплектование П. н. с. проводилось за счёт вольных «охочих людей» (добровольцев), поступавших на воен. службу по найму. Вооружением, в отличие от поместного войска, их обеспечивало государство. Помимо жалованья, рядовым солдатам выдавались «кормовые деньги». Командный состав состоял из дворян (см. Дворянство) и иностр. наёмников. Все 7 П. н. с. принимали участие в Смоленской войне 1632–1634 (см. в ст. Русско-польские войны 17 в.), проявив довольно высокие боевые качества. В ходе войны сформировали ещё 3 П. н. с. (2 солдатских и 1 драгунский). При этом из-за недостатка добровольцев для вновь формируемых полков правительство прибегло к набору даточных людей (пожизненно военнообязанные в 16–17 вв., выставлявшиеся гор. и сельским населением для службы в войске в воен. время). Драгунский полк имел численность 1,6 тыс. чел. и состоял из 12 рот по 120 чел. в каждой. В его состав входила также конная артиллерия (12 лёгких орудий).

н. с. проводилось за счёт вольных «охочих людей» (добровольцев), поступавших на воен. службу по найму. Вооружением, в отличие от поместного войска, их обеспечивало государство. Помимо жалованья, рядовым солдатам выдавались «кормовые деньги». Командный состав состоял из дворян (см. Дворянство) и иностр. наёмников. Все 7 П. н. с. принимали участие в Смоленской войне 1632–1634 (см. в ст. Русско-польские войны 17 в.), проявив довольно высокие боевые качества. В ходе войны сформировали ещё 3 П. н. с. (2 солдатских и 1 драгунский). При этом из-за недостатка добровольцев для вновь формируемых полков правительство прибегло к набору даточных людей (пожизненно военнообязанные в 16–17 вв., выставлявшиеся гор. и сельским населением для службы в войске в воен. время). Драгунский полк имел численность 1,6 тыс. чел. и состоял из 12 рот по 120 чел. в каждой. В его состав входила также конная артиллерия (12 лёгких орудий). Драгуны имели на вооружении мушкет, саблю и 2 пистолета. Общая численность П. н. с. к концу войны достигала 17 тыс. чел. После Смоленской войны П. н. с. расформировали. В дальнейшем они неоднократно вновь создавались в связи с угрозой войны или необходимостью усиления охраны границ, но затем снова распускались. П. н. с. хорошо зарекомендовали себя в войнах, которые Россия в сер. 17 в. вела с Речью Посполитой и Швецией. Тем не менее с их укомплектованием в этот период возникали большие трудности. Важную роль в устранении этого недостатка сыграла воен. реформа 1679–82, в результате которой ввели строгий учёт служилых людей и учредили порядок их распределения по полкам в соответствии с разрядом (территориальные районы). С этого времени формирование П. н. с. стало осуществляться путём набора даточных и «охочих» людей. Рейтарские полки укомплектовывались гл.

Драгуны имели на вооружении мушкет, саблю и 2 пистолета. Общая численность П. н. с. к концу войны достигала 17 тыс. чел. После Смоленской войны П. н. с. расформировали. В дальнейшем они неоднократно вновь создавались в связи с угрозой войны или необходимостью усиления охраны границ, но затем снова распускались. П. н. с. хорошо зарекомендовали себя в войнах, которые Россия в сер. 17 в. вела с Речью Посполитой и Швецией. Тем не менее с их укомплектованием в этот период возникали большие трудности. Важную роль в устранении этого недостатка сыграла воен. реформа 1679–82, в результате которой ввели строгий учёт служилых людей и учредили порядок их распределения по полкам в соответствии с разрядом (территориальные районы). С этого времени формирование П. н. с. стало осуществляться путём набора даточных и «охочих» людей. Рейтарские полки укомплектовывались гл. обр. дворянами (мелкопоместными и беспоместными), а также городовыми казаками. В последней четв. 17 в. П. н. с. состояли из 10 рот (пех. рота – 150 чел., конная – 100 чел.) и имели свою артиллерию (до 20 лёгких орудий). На вооружении солдат вместо копья и шпаги появились пика и сабля, у драгун – дополнительно короткая пика и вместо мушкета карабин, у рейтаров мушкет заменили карабином и добавили 2 пистолета. В качестве защитного вооружения широкое распространение получили металлич. латы. Вооружение и снаряжение П. н. с. по-прежнему получали от государства. Проведённая реформа позволила резко увеличить количество П. н. с. В сер. 1680-х гг. их насчитывалось уже 67 (41 солдатский, 26 драгунских, копейных и рейтарских) общей численностью ок. 92 тыс. чел. (св. 61 тыс. пехоты и св. 30 тыс. конницы), что составляло более половины всех вооруж. сил Рус.

обр. дворянами (мелкопоместными и беспоместными), а также городовыми казаками. В последней четв. 17 в. П. н. с. состояли из 10 рот (пех. рота – 150 чел., конная – 100 чел.) и имели свою артиллерию (до 20 лёгких орудий). На вооружении солдат вместо копья и шпаги появились пика и сабля, у драгун – дополнительно короткая пика и вместо мушкета карабин, у рейтаров мушкет заменили карабином и добавили 2 пистолета. В качестве защитного вооружения широкое распространение получили металлич. латы. Вооружение и снаряжение П. н. с. по-прежнему получали от государства. Проведённая реформа позволила резко увеличить количество П. н. с. В сер. 1680-х гг. их насчитывалось уже 67 (41 солдатский, 26 драгунских, копейных и рейтарских) общей численностью ок. 92 тыс. чел. (св. 61 тыс. пехоты и св. 30 тыс. конницы), что составляло более половины всех вооруж. сил Рус. гос-ва. К кон. 17 в. доступ иностранцев в рус. армию был резко ограничен (к 1696 их оставалось лишь ок. 1 тыс. чел.), что обусловило нац. однородность командного состава П. н. с. С началом строительства рус. регулярной армии в кон. 17 – нач. 18 вв. П. н. с. расформировали, а их личный состав обратили на формирование новых частей.

гос-ва. К кон. 17 в. доступ иностранцев в рус. армию был резко ограничен (к 1696 их оставалось лишь ок. 1 тыс. чел.), что обусловило нац. однородность командного состава П. н. с. С началом строительства рус. регулярной армии в кон. 17 – нач. 18 вв. П. н. с. расформировали, а их личный состав обратили на формирование новых частей.

Рейтары полка И. Фанбуковена — ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Рогожин Александр Александрович — аспирант кафедры истории России Орловского государственного университета (г. Орёл. E-mail: [email protected])

Рейтары полка И. Фанбуковена

Создание в середине XVII века русских воинских формирований и подготовка для них командирских кадров

Внешнеполитические задачи, тревожившие царя Алексея Михайловича (правил с 1645 по 1676 г.), требовали их быстрого решения. Опыт прошлых лет, перенасыщенных вторжением в пределы государства агрессивных соседей и внутренней смутой, убедили его в том, что правильный путь лежит в сфере «ратного устройства», которое соответствовало бы лучшим чужеземным образцам при сохранении национальных черт. В связи с этим предусматривались преобразования, связанные в первую очередь с переустройством солдатских, драгунских и рейтарских полков. Эти «рати нового строя» появились в России несколько раньше, ещё в период подготовки к Смоленской (Русско-польской 1632—1634 гг.) войне. Они либо нанимались целиком за рубежом, либо формировались из русских людей, но неизменно с иностранным командным составом. Дороговизна найма иностранцев, а также не всегда высокая надёжность в бою и предопределили направление новых реформ в военной сфере, затеянных Алексеем Михайловичем и его единомышленниками.

Опыт прошлых лет, перенасыщенных вторжением в пределы государства агрессивных соседей и внутренней смутой, убедили его в том, что правильный путь лежит в сфере «ратного устройства», которое соответствовало бы лучшим чужеземным образцам при сохранении национальных черт. В связи с этим предусматривались преобразования, связанные в первую очередь с переустройством солдатских, драгунских и рейтарских полков. Эти «рати нового строя» появились в России несколько раньше, ещё в период подготовки к Смоленской (Русско-польской 1632—1634 гг.) войне. Они либо нанимались целиком за рубежом, либо формировались из русских людей, но неизменно с иностранным командным составом. Дороговизна найма иностранцев, а также не всегда высокая надёжность в бою и предопределили направление новых реформ в военной сфере, затеянных Алексеем Михайловичем и его единомышленниками.

Основной идеей «переустройства войска», происходившего в России в конце 1640 — начале 1650-х годов, была подготовка национальных командирских кадров для формирований «нового строя». Правда, без иностранцев, отвечавших за обучение русских «новостроевцев», и здесь не обошлось.

Правда, без иностранцев, отвечавших за обучение русских «новостроевцев», и здесь не обошлось.

Незаурядным наставником проявил себя голландец Исак Фанбуковен (Исаак ван Бокховен). Приехав в Россию в 1647 году, он своими познаниями очень быстро завоевал авторитет и главенствующее положение в среде командиров-чужеземцев, стал ведущим теоретиком военной службы в русской армии1.

В 1649 году вслед за образованием Рейтарского приказа во главе с тестем царя И.Д. Милославским был сформирован под командованием Фанбуковена и созвучный с названием ведомства новый полк численностью в 2000 человек. Запись в него начала проводиться с лета того же года. Шведский резидент в Москве К. Поммеренинг о том доносил своей королеве Христине (4 августа 1649 г.) так: «Голландский полковник Исаак Букгофен наконец начал вербовку или экзерцицию войск…»2. Впрочем, эта работа продолжалась и месяц спустя, вследствие чего «новая рать» не была укомплектована «нижними чинами»3. Лишь в конце сентября, если верить всё тому же шведскому источнику, полк, достигший запланированной численности, получил приказ «быть готовым к отправке»4. Последнее уведомление навряд ли могло заслуживать серьёзного внимания, так как оно, как и многие другие сообщения шведского резидента, строилось большей частью на слухах и общих настроениях в российской столице. Ведь набор в полк И. Фанбуковена только-только завершился, и обучение в должном объёме с рейтарами не велось. Без получения же соответствующих навыков они бы не представляли серьёзной угрозы противнику, и на откровенную, причём дорогостоящую авантюру (осуществить «отправку») вряд ли царь со своим близким окружением согласился бы.

Последнее уведомление навряд ли могло заслуживать серьёзного внимания, так как оно, как и многие другие сообщения шведского резидента, строилось большей частью на слухах и общих настроениях в российской столице. Ведь набор в полк И. Фанбуковена только-только завершился, и обучение в должном объёме с рейтарами не велось. Без получения же соответствующих навыков они бы не представляли серьёзной угрозы противнику, и на откровенную, причём дорогостоящую авантюру (осуществить «отправку») вряд ли царь со своим близким окружением согласился бы.

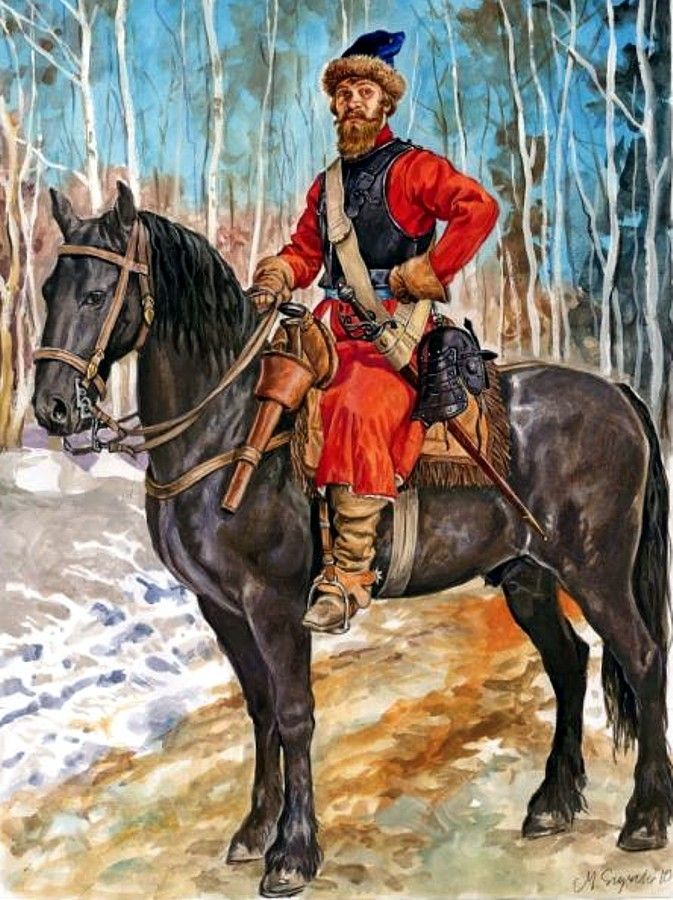

В рейтары если и зачислялись все желающие, то лишь из числа дворян и «детей боярских» из Москвы и «украинных» мест. Ну а те проявляли в том «особый интерес» из-за близости «рейтарства» к конной службе в «поместных» сотнях, определённого сходства вооружения. Пешая служба для них считалась унизительной, поэтому в солдаты и драгуны, также сражавшиеся в пешем строю, записывали прежде всего крестьян отдельных уездов.

От «элитных служивых» требовали наличия у них саадака*, конечно, при умении с ним обращаться, чем могли похвастаться далеко не все ратные люди. При этом он должен был сочетаться обязательно с пистолетом, поскольку рассчитывать лишь на лук и стрелы в бою уже не приходилось. При отсутствии саадака непременным становилось наличие карабина и двух пистолетов5. Другими словами, огнестрельное оружие, очень широко использовавшееся в «поместных» сотнях в 1640-х годах, позволяло рассчитывать на относительно безболезненный перевод дворян и «детей боярских» в рейтарскую службу. Предполагавшая «вооружение по единому образцу», она вместе с тем требовала и овладения специфическими приёмами ведения боя, характерными для рейтар, что и преследовал И. Фанбуковен, обучая «новобранцев» всему жизненно необходимому.

При этом он должен был сочетаться обязательно с пистолетом, поскольку рассчитывать лишь на лук и стрелы в бою уже не приходилось. При отсутствии саадака непременным становилось наличие карабина и двух пистолетов5. Другими словами, огнестрельное оружие, очень широко использовавшееся в «поместных» сотнях в 1640-х годах, позволяло рассчитывать на относительно безболезненный перевод дворян и «детей боярских» в рейтарскую службу. Предполагавшая «вооружение по единому образцу», она вместе с тем требовала и овладения специфическими приёмами ведения боя, характерными для рейтар, что и преследовал И. Фанбуковен, обучая «новобранцев» всему жизненно необходимому.

Запись в рейтары не производила коренной ломки в сознании воинства. Дворяне и «дети боярские» рассматривали себя как часть этого сословия, не обособляясь от других и не выделяясь среди прочих; пребывание в рейтарах выступало лишь новым вариантом ратной службы. Об особенностях этого варианта дают представление челобитные его носителей, наполненные просьбами, «оббеливавшими» пребывание в рейтарах и упреждавшими укоры «перед их братьею», продолжавшею служить с «городом». Для дворян и «детей боярских», судя по документам, главным было желание не упасть в глазах «городового» дворянства, сохранить свои «иерархические» позиции именно в таком отношении.

Для дворян и «детей боярских», судя по документам, главным было желание не упасть в глазах «городового» дворянства, сохранить свои «иерархические» позиции именно в таком отношении.

Поскольку рейтарский строй не был проявлением принципиально иного подхода к службе, а скорее частным её аспектом6, то суть его явно обозначилась уже в первые месяцы существования полка И. Фанбуковена. 20 октября 1649 года рейтары были отпущены со службы в свои поместья, чтобы вернуться уже зимой7. Существенное различие их службы и «городовиков» заключалась только в сроках пребывания «в строю» и отпуска «из него». В остальном к рейтарам применялся утвердившийся ранее принцип «выезда в поместья» для пополнения запасов и «справления» различных хозяйственных дел.

Большая часть рейтарского полка была представлена «городовыми детьми боярскими»; дворяне, значившиеся в московских чинах, составляли меньшинство. Так, в 1650 году из 2000 подчинённых И. Фанбуковена их было 358: числились 1 стольник, 39 стряпчих, 18 дворян московских, 300 жильцов8. Год спустя стольник всё так же пребывал в единстве, число стряпчих уменьшилось до 26, зато дворян московских стало тоже 26, а жильцов и вовсе 407 (всего 460 столичных дворян). <…>

Год спустя стольник всё так же пребывал в единстве, число стряпчих уменьшилось до 26, зато дворян московских стало тоже 26, а жильцов и вовсе 407 (всего 460 столичных дворян). <…>

Полный вариант статьи читайте в бумажной версии «Военно-исторического журнала» и на сайте Научной электронной библиотеки http:www.elibrary.ru

___________________

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории 1656—1671 гг. М., 2006. С. 49.

2 1647—1650 гг. Донесения королеве Христине и письма к королевскому секретарю шведского резидента в Москве Карла Поммеренинга. № 33 // Якубов К.И. Россия и Швеция в первой половине XVII века. Сборник материалов, извлечённых из Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел и Шведского Государственного Архива и касающихся истории взаимных отношений России и Швеции в 1616—1651 годах. М., 1897. С. 452.

М., 1897. С. 452.

3 Там же. № 34. С. 454.

4 Там же. № 36. С. 455.

5 Курбатов О.А. «Оружность» русской конницы. 1630-е — начало 1650-х гг. // Цейхгауз. 2006. № 23. С. 4.

6 Лаптева Т.А. Провинциальное дворянство в России в XVII веке. М., 2010. С. 183.

7 Якубов К.И. Указ. соч. С. 457.

8 Акты Московского государства, изданные Императорской Академией наук (АМГ) / Под. ред. Н.А. Попова. СПб., 1894. Т. II. С. 273.

* Саадак (сагайдак, сагадак, садак) — комплект ручного метательного оружия конного воина, состоявший из лука с налучием (лубьём), колчана со стрелами и тохтуя (чехла), надевавшегося на колчан в плохую погоду (см. на рисунке, взятом, как и остальные иллюстрации, из книги: Потрашков С.В., Потрашков А.С. Иллюстрированный военно-исторический словарь. Всеобщая энциклопедия военного дела. М.: ЭКСМО, 2007) .

=’t�tid�� �P pt;line-height:150%’>4 Волосков П.П. Указ. соч. С. 20.

5 Военно-медицинский журнал. 1952. № 9. С. 90.

1952. № 9. С. 90.

6 Заглухинский В.В., Копосов В.П., Фомин И.В. Организация и работа военно-медицинской службы русской армии в Отечественную кампанию 1812 г. М., 1912. С. 154—159; Военный энциклопедический словарь. М., 1984. С. 97.

7 Военно-медицинский журнал. 1962. № 8. С. 14, 15.

8 Волосков П.П. Указ. соч. С. 20.

9 Корнеев В.М., Михайлова Л.В. Медицинская служба в Отечественную войну 1812 г. Л., 1962. С. 49.

10 Военно-медицинский журнал. 1962. № 8. С. 17.

11 Волосков П.П. Указ. соч. С. 22.

12 Военно-медицинский журнал. 1952. № 9. С. 90.

13 Там же.

14 Там же.

15 Там же.

16 Волосков П.П. Указ. соч. С. 22.

17 Военно-медицинский журнал. 1952. № 9. С. 92.

18 Волосков П.П. Указ. соч. С. 23; Корнеев В.М., Михайлова Л.В. Указ. соч. С. 73.

Oberst des Sächsischen Ulanen-Regiments; Вюртембергский егерь цу Пферде ; Oberst im Württembergischen 4. Reiter-Regiment

Oberst des Sächsischen Ulanen-Regiments; Вюртембергский егерь цу Пферде ; Oberst im Württembergischen 4. Reiter-Regiment

Reiter-Regiment

Коллекция фотографий отдела Уоллах

Армия — Германия — 1800-е годы0011

Вы можете использовать этот Объект любым способом, разрешенным законодательством об авторском праве и смежных правах, применимым к вашему использованию.

Вы можете использовать этот Объект любым способом, разрешенным законодательством об авторском праве и смежных правах, применимым к вашему использованию.Хронология событий

- 2014: Оцифровано

- 2023: Найден тобой!

- 2024

Формат MLA

Отдел искусства, эстампов и фотографий Мириам и Иры Д. Уоллах: коллекция изображений, Публичная библиотека Нью-Йорка. «Oberst des Sächsischen Ulanen-Regiments; Württembergischer Jäger zu Pferde; Oberst im Württembergischen 4. Reiter-Regiments» Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки . https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-e570-a3d9-e040-e00a18064a99

Формат Чикаго/Турабиан

Отдел искусства, эстампов и фотографий Мириам и Иры Д. Уоллах: коллекция изображений,

Публичная библиотека Нью-Йорка. «Oberst des Sächsischen Ulanen-Regiments; Württembergischer Jäger zu Pferde; Oberst im Württembergischen 4. Reiter-Regiments»

Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки.

По состоянию на 15 апреля 2023 г.

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-e570-a3d9-e040-e00a18064a99

«Oberst des Sächsischen Ulanen-Regiments; Württembergischer Jäger zu Pferde; Oberst im Württembergischen 4. Reiter-Regiments»

Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки.

По состоянию на 15 апреля 2023 г.

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-e570-a3d9-e040-e00a18064a99

Формат АРА

Отдел искусства, эстампов и фотографий Мириам и Иры Д. Уоллах: коллекция изображений, Публичная библиотека Нью-Йорка. Oberst des Sächsischen Ulanen-Regiments; Вюртембергский егерь цу Пферде ; Oberst im Württembergischen 4. Reiter-Regiment Получено с https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e0-e570-a3d9-e040-e00a18064a99

Цитата из Википедии

Wargamer — Games Unplugged

SWE-19 Reiter Regiment

Рейтары на шведской службе делились в зависимости от типа набора на национальных и наемных рейтаров. Национальные рейтары были организованы в семь полков (четыре шведских и три финских), и все они были добровольцами. Национальный полк включал в себя 8 рот, теоретически каждая должна была насчитывать 125 рядовых и 13 офицеров, но фактическая численность была далека от этих цифр. Полки наемников, как правило, состояли из немцев. Состав и организация полка зависели от договора, который владелец заключал со шведской короной. Обычно в их состав входили 8 рот, хотя и не так много, как в национальных полках, но были и полки, включающие всего 2-4 роты, и даже самостоятельные роты.

Примечание: Помимо использования в качестве полка рейтаров, фигурки из этого набора могут стать прекрасным дополнением для Шведского стрелкового отряда

(SWE-12) или использоваться в качестве второго шведского стрелкового отряда ( кавалерия).

Reiter-Regiment|author=Цифровые коллекции, Нью-Йоркская публичная библиотека |accessdate=15 апреля 2023 г. |publisher=Нью-Йоркская публичная библиотека, фонды Astor, Lenox и Tilden}}

Reiter-Regiment|author=Цифровые коллекции, Нью-Йоркская публичная библиотека |accessdate=15 апреля 2023 г. |publisher=Нью-Йоркская публичная библиотека, фонды Astor, Lenox и Tilden}}