Викинги: история и интересные факты

Грозные, беспощадные, благородные, ужасные, умелые, почитаемые о викингах можно сказать всё это и еще многое другое. Было время, когда эти гордые воины безраздельно властвовали в своей части света.

Но кто такие викинги? Откуда они взялись и что с ними в итоге произошло?

Ответы на эти и многие другие вопросы дает эта статья, в которой мы поближе познакомимся с богатой историей этого народа.

Кто такие викинги?

Англосаксы считали викингов выходцами из Дании, но позже выяснилось, что это не совсем так. На самом деле они были родом из самых разных регионов Скандинавии, среди которых была и Дания (а также Норвегия, Швеция и прочие).

Это проливает свет на происхождение викингов. Но викинги постоянно стремились за пределы Скандинавского региона (в статье вы найдете множество примеров). Они исследовали новые горизонты, вели торговлю и совершали набеги на значительной части Европы. Этот исторический период продолжался с VIII по XI век и получил название «эпоха викингов».

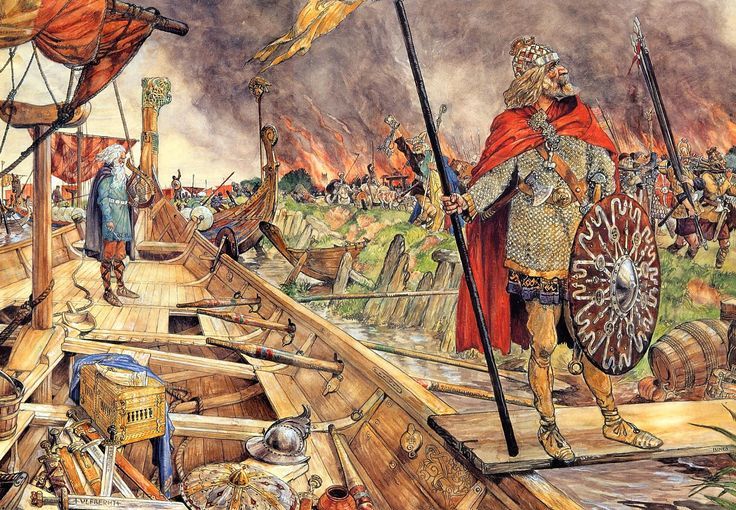

В это время викинги вселяли страх во врагов, разоряя и грабя прибрежные территории, на которых до этого царил мир и покой.

Но кто же такие викинги?

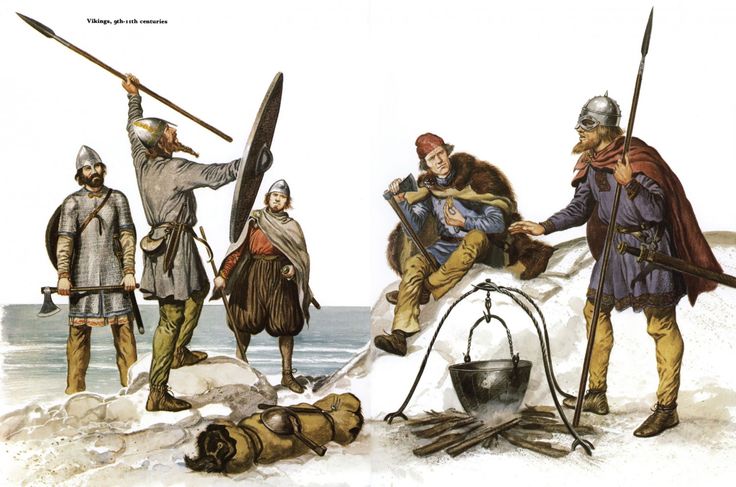

Викинги были первыми и самыми выдающимися воинами Скандинавского региона. О них часто говорили как о злодеях или варварах, и не без причины, ведь они нападали на мирные прибрежные города и монастыри по всей Европе и разоряли их. И всё же, это только одна сторона их жизни.

Голливудские фильмы формируют четкое, но очень уж однобокое понимание того, кем были викинги. А ведь многие исторические факты говорят о том, что этот народ тоже хотел спокойной, нормальной жизни.

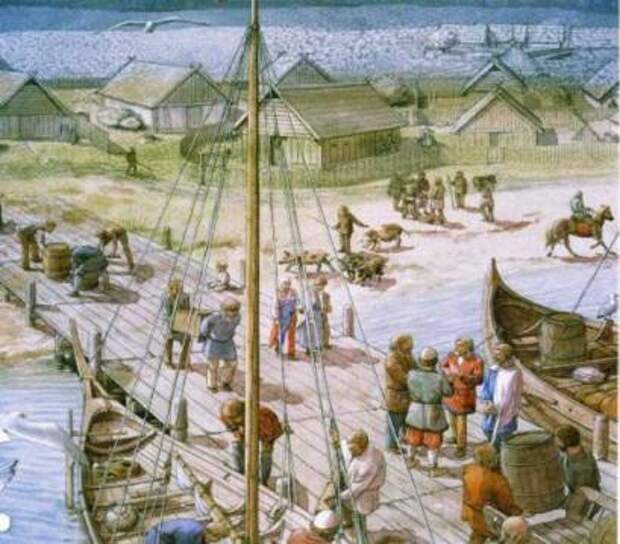

Среди викингов были не только воины, но и мастера-ремесленники, земледельцы, торговцы, мореходы и просто мирные поселенцы.

Сам термин «викинг» означает «пират» или «разбойник». Можно предположить, что это касалось далеко не всех жителей Скандинавского региона. Но для тех, на кого они нападали, все они были викингами – к сожалению, их жертвы видели только эту сторону их культуры, и часто это было последнее, что они видели в жизни.

Но викинги не могли существовать лишь благодаря грабежам на дальних территориях. Кому-то нужно было основывать поселения, обрабатывать землю и заниматься скотоводством.

Также велась торговля, в том числе и с дальними странами. Сухопутные торговые пути викингов проходили и через Россию и достигали Константинополя на территории современной Турции. Викинги действовали на весьма обширных территориях и добирались даже до Багдада в Ираке.

Викинги: история начала

Путешествуя по всему миру, викинги сталкивались с очень разными народами, так что им приходилось использовать различные языки для общения. На родине же они говорили на языке, который сегодня называется древнескандинавским.

Древнескандинавский язык – это северогерманский язык, который использовался в большей части Скандинавского региона, включая Фарерские острова, Исландию и Гренландию. В ряде регионов России, Франции, Британских островов и Ирландии также говорили на древнескандинавском. Учитывая мощное влияние, оказываемое викингами на этих территориях в то время, это вполне закономерно.

Историки нашли множество древних рун и надписей, которые дают информацию о том, как использовался древнескандинавский язык. Руническое письмо называют Младшим Футарком или скандинавскими рунами. Это рунический алфавит, который состоял из 16 символов и главным образом использовался в эпоху викингов. По мере того, как влияние и власть викингов стали слабеть, он постепенно вышел из обихода.

Чем торговали викинги?

Как уже было сказано, викинги могли путешествовать на большие расстояния как по суше, так и по морю, ведь в те времена мало кто мог сравниться с ними в судоходном деле (если вообще кто-то мог). Это одна из причин, почему им удалось покорить так много народов, встретившихся на их пути.

Но чем они торговали во время своих путешествий? Что привозили с собой?

Викинги-торговцы часто желали купить предметы роскоши, например изделия из серебра, шелк, специи, вина, украшения, стекло и гончарные изделия. Всё это пользовалось спросом у викингов на родине.

В качестве платы они везли с собой мед, изделия из олова, пшеницу, шерсть, древесину, железо, меха, кожу, рыбу и бивни моржа.

К сожалению, у торговой истории викингов тоже есть темная сторона, поскольку они активно занимались работорговлей.

Нападения викингов на территории Европы

Хотя и не все викинги были беспощадными разбойниками и грабителями, такую репутацию они действительно заслужили. Они убивали и разоряли, а вернувшись домой, с гордостью рассказывали близким о своих «подвигах».

Первое документально зафиксированное нападение на территории англосаксов произошло примерно в 787 году. С него началось противостояние, которое длилось несколько последующих столетий.

Когда викинги впервые появились у берегов Британии, местное население по простоте душевной готовилось принять их с распростертыми объятиями. Безоружные люди собрались на берегу, чтобы поприветствовать заморских гостей. За эту ошибку они дорого поплатились – викинги пронеслись по побережью как чума, неся гибель наивным и беззащитным жителям этих мест.

Их свирепость и жестокость привели британцев в ужас и смятение. Викинги охотно разоряли их святыни, например христианские монастыри, где в изобилии было золото, серебро, домашний скот и прочие богатства.

Викинги охотно разоряли их святыни, например христианские монастыри, где в изобилии было золото, серебро, домашний скот и прочие богатства.

Для многих это было святотатством, но викинги жаждали легкой наживы и проблемы в этом не видели. Они не сомневались, стоит ли нападать на святые монастыри, ведь они были язычниками и верования местного населения были для них чужими.

Время шло, и конфликты между викингами и англосаксами становились всё более масштабными и кровопролитными.

Викинги: история великого вторжения

Поскольку население Ирландии и Британии всё чаще оказывало сопротивление, а все «легкие» мишени уже были разграблены, викинги решили объединиться и нанести совместный удар, чтобы укрепить свою власть и завладеть богатствами, укрытыми в англосаксонских землях.

В 865 году была сформирована огромная армия, называемая, по разным источникам, Великой датской или Великой языческой армией.

В нее входили воины из всех уголков Скандинавского региона, но главным образом из Дании.

До этого в своих набегах викинги придерживались тактики скоротечного боя с быстрым отступлением: награбить побольше, прежде чем противник сможет дать отпор. Викингов такое положение дел устраивало до поры до времени, но, как часто бывает, их аппетиты стали расти.

Как можно узнать из легенд, новые цели требовали создания более численной и умелой армии. Такой, которая бы позволила им проникнуть вглубь территорий англосаксов и основать там собственные поселения.

Во главе этого войска встали трое из пяти сыновей легендарного воина Рагнара Лодброка: Хвитсерк, Ивар Бескостный и Убба Железнобокий. Хотя точных данных о численности этой армии у историков нет, она считается одной из крупнейших в своем времени.

Кровавая война викингов с англосаксонскими королевствами продолжалась долгих 14 лет.

Надеясь задобрить захватчиков, Эдмунд Мученик, король Восточной Англии, предлагал им в дар множество лошадей. Как и следовало ожидать, викинги дар не приняли и прошлись разрушительной поступью по землям Восточной Англии. Сам король Эдмунд был убит.

Сам король Эдмунд был убит.

Что стало с викингами?

В течение 14 лет викинги сеяли смерть и разрушения на землях англосаксонских королевств.

В результате серии наступлений и отступлений Великая языческая армия за несколько лет завладела большей частью Северной Англии и захватила власть над англосаксонскими королевствами Нортумбрия, Восточная Англия и Мерсия.

Тем не менее вторжение викингов застопорилось, когда в их рядах наметился раскол и армия стала распадаться на две части.

Это стало началом конца военной кампании викингов. Они потерпели поражение в важном сражении против войск Уэссекса, единственного королевства, которое смогло противостоять натиску захватчиков. Уэссекская армия с королем Альфредом во главе разбила половину армии викингов в битве при Эдингтоне в 878 году, похоронив их надежды на безраздельную власть над англосаксонскими королевствами.

Эта победа дала Уэссексу достаточно времени, чтобы начать формировать сильное войско и построить оборонительные сооружения, что также не давало захватчикам продвигаться дальше.

И всё же значительная часть Британии оставалась под властью викингов. По сути, регион был разделен на две части: северные земли по-прежнему контролировали викинги, а южные – армия Уэссекса, возглавляемая королем Альфредом.

Ситуация не менялась практически до конца эпохи викингов.

Закат эпохи викингов

В начале эпохи викингов Европа по большей части состояла из разобщенных территорий, где местным отрядам ополчения было крайне сложно что-то противопоставить военным действиям викингов в стиле «шок и трепет».

Но время шло, нападения продолжались, и народы Европы стали объединяться, формировать регулярную армию и строить оборонительные сооружения.

Это принесло свои результаты, и в отсутствие особых успехов – а значит, и прибыли – военная стратегия викингов потеряла смысл. В скором времени эра их господства в Европе закончилась. Можно сказать, что их успехи в конечном счете и стали причиной их падения.

Легкие мишени перестали быть таковыми, и даже в монастырях начали строиться башни, где можно было быстро спрятать всё ценное и из которых было легко обороняться.

Некоторые города переместились дальше от берега, так что викингам было сложнее стремительно напасть и быстро отступить.

В конце концов, как часто бывало в истории, деньги стали решающим фактором: если что-то перестает приносить прибыль, то стоит попробовать что-то другое. Именно так викинги и поступили.

Где же викинги сейчас?

В конце концов, окончательной победы над викингами так никто и не одержал. Тем не менее им стали мешать и оказывать сопротивление, так что им пришлось пересмотреть как военную стратегию, так и образ жизни в целом. Времена изменились, и викингам тоже пришлось меняться.

Им всегда было интересно исследовать новые горизонты, и в процессе они знакомились с огромным количеством новых культур. Из них викинги стали заимствовать многие обычаи и верования, которые через время стали частью и их жизни.

Языческие верования были вытеснены христианством, которое в то время активно распространялось в мире. К концу эпохи викингов оно прочно укрепилось в их культуре.

Большинство историков считает 1066 год концом этой жестокой эпохи. Финальной точкой стала битва при Стамфорд-Бридже, где войска норвежского короля Харальда Хардрада, стремившегося взять под контроль значительную часть Англии, были разбиты, а сам король погиб.

Это было последнее крупное вторжение викингов на территории Европы. С этих пор их репутация пиратов и разбойников стала постепенно забываться, что ускорило их интеграцию в культурное пространство Европы.

Даже само название «викинги» вышло из употребления. Теперь они назывались датчанами, шведами, норвежцами, исландцами, гренландцами и фарерцами.

Эпоха викингов закончилась, но столетия спустя они продолжают жить как в легендах, оставшихся с их времен, так и в мировом искусстве, став важнейшей частью истории современной цивилизации.

Тема викингов остается одной из самой популярной и в игровой индустрии. На нашем сайте можно найти игры бесплатно в разных жанрах, включая игры о викингах. Все, что необходимо сделать — просто перейти на страницу понравившейся игры и загрузить ее на ПК или на любое другое устройство.

Кроме того, наши игроки могут получить уникальные ники для игры, которые несомненно помогут им выиграть. Наш уникальный генератор ников разработан на специальном алгоритме. Вы сможете сгенерировать уникальный ник на английском языке согласно выбранному полу.

Люди севера: откуда пришли викинги

До XIX в. их считали дикими варварами сродни вандалам и готам, разграбившим античный Рим. С наступлением эпохи романтизма средневековый образ викингов — непобедимых морских разбойников — получил новую трактовку. Во второй половине ХХ в. и этот воинственный образ подвергся пересмотру, когда археологи обнаружили, что у викингов были и мирные занятия — ремесла, торговля, географические исследования. Так кем же они были на самом деле? И какую роль сыграли в жизни Европы? На эти вопросы дает ответы историческое исследование Джона Хейвуда, переведённое на русский язык издательством «Альпина нон-фикшн». АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ публикует отрывок из главы «Происхождение викингов».

Эпоха норманнских вторжений стала итогом нескольких веков общественного и политического развития, создавших в Скандинавии агрессивное и хищническое общество. Викинги не появились невесть откуда в конце VIII века, хотя именно так могло казаться их перепуганным и потрясенным жертвам. Но в остальной Европе эту эволюцию едва ли заметили, и не только по причине географической отдаленности. Глубокое культурное предубеждение образованного греко-римского мира против «варваров» означало, что народы Северной Европы почти не изучались и редко становились предметом описания. Предубеждение сохранилось до христианской эпохи, когда скандинавов стали порицать не только как варваров, но и как язычников. А поскольку книжная культура в Скандинавии вполне сформировалась только после прихода христианства, на закате эпохи викингов, то о предпосылках этой эпохи письменных свидетельств почти не осталось: доисторический период в Скандинавии получился долгим.

Викинги не появились невесть откуда в конце VIII века, хотя именно так могло казаться их перепуганным и потрясенным жертвам. Но в остальной Европе эту эволюцию едва ли заметили, и не только по причине географической отдаленности. Глубокое культурное предубеждение образованного греко-римского мира против «варваров» означало, что народы Северной Европы почти не изучались и редко становились предметом описания. Предубеждение сохранилось до христианской эпохи, когда скандинавов стали порицать не только как варваров, но и как язычников. А поскольку книжная культура в Скандинавии вполне сформировалась только после прихода христианства, на закате эпохи викингов, то о предпосылках этой эпохи письменных свидетельств почти не осталось: доисторический период в Скандинавии получился долгим.

Скандинавия в каменном и бронзовом веке

Предками викингов были, вероятнее всего, земледельцы каменного века, пришедшие в Скандинавию около 6000 лет назад и вытеснившие либо ассимилировавшие местных охотников-собирателей, чьи предки оказались здесь в конце последней Ледниковой эпохи, приблизительно еще на 6000 лет раньше. Новые пришельцы-аграрии принадлежали к культуре шнуровой керамики (названной так по способу украшения глиняной посуды путем отпечатывания в сырой глине плетеных шнуров), которая зародилась на Северо-Германской низменности. Хотя связь едва ли возможно установить абсолютно точно, культуру шнуровой керамики соотносят с областью начального распространения германских, славянских и балтийских языков. Если эта теория верна, то пришельцы-аграрии, вероятно, уже говорили на языках, которые предшествовали современным скандинавским и принадлежали, наряду с немецким, английским, голландским и фризским, к германской языковой семье. Близкое генетическое сходство современных датчан, норвежцев и шведов с современными северными немцами — еще одно подтверждение этой версии. Никаких свидетельств других сколько-нибудь массовых миграций в Скандинавию вплоть до конца ХХ столетия не обнаруживается. Эта земля оставила след в истории скорее как экспортер населения.

Новые пришельцы-аграрии принадлежали к культуре шнуровой керамики (названной так по способу украшения глиняной посуды путем отпечатывания в сырой глине плетеных шнуров), которая зародилась на Северо-Германской низменности. Хотя связь едва ли возможно установить абсолютно точно, культуру шнуровой керамики соотносят с областью начального распространения германских, славянских и балтийских языков. Если эта теория верна, то пришельцы-аграрии, вероятно, уже говорили на языках, которые предшествовали современным скандинавским и принадлежали, наряду с немецким, английским, голландским и фризским, к германской языковой семье. Близкое генетическое сходство современных датчан, норвежцев и шведов с современными северными немцами — еще одно подтверждение этой версии. Никаких свидетельств других сколько-нибудь массовых миграций в Скандинавию вплоть до конца ХХ столетия не обнаруживается. Эта земля оставила след в истории скорее как экспортер населения.

Около 1800 г. до н.э. в Скандинавии появляются первые бронзовые артефакты. Бронза — это сплав меди и олова, которые в ту пору в Скандинавии не добывали (богатые залежи меди в Швеции открыли только в Средние века). Поэтому скандинавы целиком зависели от импорта. Поначалу ввозились готовые бронзовые изделия, но, когда местные кузнецы освоили искусство бронзового литья, они, вероятно, стали закупать бронзу в чушках, что широко практиковалось тогда в Европе. В тот же период на континенте развернулась широкая торговля янтарем, и, возможно, именно им скандинавы оплачивали поставки бронзы. Янтарь высоко ценился, и это гарантировало, что дефицита бронзы на севере не случится. Установление торговых связей с дальними землями помогло создать в Скандинавии более сложную общественную иерархию, о чем свидетельствует появление небольшого числа особенных захоронений, содержавших ценные предметы и отмеченных погребальными курганами. Камень, годный для изготовления орудий, встречается всюду, но бронза была экзотическим продуктом, а ее изготовление и обработка требовали особых умений, так что торговлю бронзой монополизировала немногочисленная знать, чем существенно усилила свою власть и повысила статус.

Бронза — это сплав меди и олова, которые в ту пору в Скандинавии не добывали (богатые залежи меди в Швеции открыли только в Средние века). Поэтому скандинавы целиком зависели от импорта. Поначалу ввозились готовые бронзовые изделия, но, когда местные кузнецы освоили искусство бронзового литья, они, вероятно, стали закупать бронзу в чушках, что широко практиковалось тогда в Европе. В тот же период на континенте развернулась широкая торговля янтарем, и, возможно, именно им скандинавы оплачивали поставки бронзы. Янтарь высоко ценился, и это гарантировало, что дефицита бронзы на севере не случится. Установление торговых связей с дальними землями помогло создать в Скандинавии более сложную общественную иерархию, о чем свидетельствует появление небольшого числа особенных захоронений, содержавших ценные предметы и отмеченных погребальными курганами. Камень, годный для изготовления орудий, встречается всюду, но бронза была экзотическим продуктом, а ее изготовление и обработка требовали особых умений, так что торговлю бронзой монополизировала немногочисленная знать, чем существенно усилила свою власть и повысила статус. В самых плодородных областях на юге Скандинавии хутора стали объединяться в небольшие деревни. Типичным жилищем был длинный дом — узкое строение, где люди делили кров с домашним скотом: в одном конце помещения жили хозяева, а в другом был загон для животных. Зимой присутствие скотины помогало обогреть дом. Наличие в деревне одного большого дома среди множества меньших свидетельствует о том, что деревенской общиной управлял один старейшина или вождь. В Норвегии и части Швеции рассеянный тип расселения оставался нормой до конца эпохи викингов.

В самых плодородных областях на юге Скандинавии хутора стали объединяться в небольшие деревни. Типичным жилищем был длинный дом — узкое строение, где люди делили кров с домашним скотом: в одном конце помещения жили хозяева, а в другом был загон для животных. Зимой присутствие скотины помогало обогреть дом. Наличие в деревне одного большого дома среди множества меньших свидетельствует о том, что деревенской общиной управлял один старейшина или вождь. В Норвегии и части Швеции рассеянный тип расселения оставался нормой до конца эпохи викингов.

Бронзовые орудия были несравнимо эффективнее каменных, но не менее, а даже более важным применением бронзы стало изготовление символов статуса, таких как оружие, украшения, бритвы, рогатые шлемы, луры (рога-сосуды), оснащение для колесниц и предметы культа типа великолепной «Солнечной повозки» из датского Трундхольма — скульптурного изображения запряженной лошадью четырехколесной телеги, в которой едет искусно позолоченный солнечный диск. Рогатые шлемы, неверно датированные антикварами XIX столетия, вызвали к жизни романтическое, но ложное представление, будто именно в таких сражались викинги. Увы, норманны никогда не носили рогатых шлемов.

Рогатые шлемы, неверно датированные антикварами XIX столетия, вызвали к жизни романтическое, но ложное представление, будто именно в таких сражались викинги. Увы, норманны никогда не носили рогатых шлемов.

Знать бронзового века, вероятно, также распоряжалась распределением и использованием янтаря. Янтарные бусы и другие украшения — распространенные погребальные дары в скандинавских могилах каменного века, но они почти не встречаются в погребениях бронзового века. Янтарь так легок, что не тонет в соленой воде (еще одно свойство, делавшее его в глазах древних людей особенным камнем; кроме того, он горит), и волнами выносится на пляжи Балтики и Северного моря, где его можно собирать. Однако скандинавская знать, судя по всему, объявляла весь выброшенный на берег янтарь своей собственностью и, успешно запрещая простому народу его оборот, использовала главным образом для заморской торговли.

Петроглифы

Именно в бронзовом веке (ок. 1800–500 гг. до н.э.) обитатели Скандинавии впервые осознали важность мореплавания. Судов, относящихся к этой эпохе, археологи пока не нашли, но их изображения встречаются повсюду: высеченные на скалах, гравированные на бронзовых сосудах и утвари, например, на бритвах, а самые заметные — каменные ладьи. Это погребальные сооружения из крупных камней, имитирующие внешние очертания корпуса корабля. Бывало, что на концах такого каменного судна устанавливались высокие стелы, как бы обозначавшие нос и корму; реже высокие камни устанавливались и в том месте, где у настоящего корабля находится мачта. Длина каменных ладей варьируется в основном в пределах от 1,8 до 15,25 м, однако самая длинная, ныне в значительной степени разрушенная, ладья в Йеллинге имеет длину около 335м. До нас дошло более 2000 таких монументов, и больше всего их на шведском острове Готланд, но, вероятно, это лишь небольшая часть того, что было построено. Из сохранившихся ладей многие полуразрушены: крестьяне использовали камни в постройках или просто убирали их с пахотной земли, и, скорее всего, многие ладьи таким образом были уничтожены полностью.

Судов, относящихся к этой эпохе, археологи пока не нашли, но их изображения встречаются повсюду: высеченные на скалах, гравированные на бронзовых сосудах и утвари, например, на бритвах, а самые заметные — каменные ладьи. Это погребальные сооружения из крупных камней, имитирующие внешние очертания корпуса корабля. Бывало, что на концах такого каменного судна устанавливались высокие стелы, как бы обозначавшие нос и корму; реже высокие камни устанавливались и в том месте, где у настоящего корабля находится мачта. Длина каменных ладей варьируется в основном в пределах от 1,8 до 15,25 м, однако самая длинная, ныне в значительной степени разрушенная, ладья в Йеллинге имеет длину около 335м. До нас дошло более 2000 таких монументов, и больше всего их на шведском острове Готланд, но, вероятно, это лишь небольшая часть того, что было построено. Из сохранившихся ладей многие полуразрушены: крестьяне использовали камни в постройках или просто убирали их с пахотной земли, и, скорее всего, многие ладьи таким образом были уничтожены полностью. Первые каменные ладьи датируются второй половиной бронзового века, и строить их продолжали почти до конца эпохи викингов, то есть без малого 2000 лет. Какие верования связывались с этими символическими кораблями, оставались ли они неизменны на протяжении стольких веков, неизвестно, но, вероятно, ладьи должны были доставлять души умерших в загробный мир. Практика погребения в настоящих кораблях, которая появилась в столетия, непосредственно предшествовавшие эпохе викингов, видимо, была дальнейшим развитием тех же представлений.

Первые каменные ладьи датируются второй половиной бронзового века, и строить их продолжали почти до конца эпохи викингов, то есть без малого 2000 лет. Какие верования связывались с этими символическими кораблями, оставались ли они неизменны на протяжении стольких веков, неизвестно, но, вероятно, ладьи должны были доставлять души умерших в загробный мир. Практика погребения в настоящих кораблях, которая появилась в столетия, непосредственно предшествовавшие эпохе викингов, видимо, была дальнейшим развитием тех же представлений.

Еще более многочисленны, чем каменные ладьи, петроглифы, изображающие большие, похожие на каноэ суда, в которых плывут воины с копьями и топорами, а также повозки, животные и солнечные диски. Они всегда изображены силуэтом и имеют выгнутые нос и корму. Впрочем, никаких иных деталей конструкции петроглифы не показывают. Как правило, эти изображения располагаются в скалистых руслах, так, чтобы дождевые или талые потоки создавали живую картинку.

Маловероятно, что эти петроглифы люди бронзового века вырезали только потому, что им нравились изображения ладей. Скорее всего, они иллюстрируют какие-то сцены из мифологии или имеют ритуальное назначение. Нарисованным ладьям часто сопутствуют петроглифы солнечного диска, которые наряду с артефактами типа «Солнечной повозки» из Трундхольма, вероятно, следует считать признаками солярного культа. В позднем бронзовом веке солярные культы широко распространились в Европе, что указывает на возросшую важность небесных богов, которые, разумеется, доминировали в скандинавском пантеоне эпохи викингов. Другой переменой, затронувшей в те времена верования большей части Европы, было введение в обиход кремации как законного способа погребения. Ему сопутствовал отказ от прежней практики погребальных даров. Ясно, что эти перемены должны отражать коренной сдвиг в представлениях о загробной жизни. Ценные металлические изделия, которые прежде клали в могилы, стали погребать как вотивные клады в болотах. Болота, где смешиваются миры воды, земли и воздуха, считались по этой причине особенно таинственными местами. Вместе с тем вотивные клады были не просто способом задобрить богов: искусственный дефицит металла помогал элите сохранять высокий статус.

Скорее всего, они иллюстрируют какие-то сцены из мифологии или имеют ритуальное назначение. Нарисованным ладьям часто сопутствуют петроглифы солнечного диска, которые наряду с артефактами типа «Солнечной повозки» из Трундхольма, вероятно, следует считать признаками солярного культа. В позднем бронзовом веке солярные культы широко распространились в Европе, что указывает на возросшую важность небесных богов, которые, разумеется, доминировали в скандинавском пантеоне эпохи викингов. Другой переменой, затронувшей в те времена верования большей части Европы, было введение в обиход кремации как законного способа погребения. Ему сопутствовал отказ от прежней практики погребальных даров. Ясно, что эти перемены должны отражать коренной сдвиг в представлениях о загробной жизни. Ценные металлические изделия, которые прежде клали в могилы, стали погребать как вотивные клады в болотах. Болота, где смешиваются миры воды, земли и воздуха, считались по этой причине особенно таинственными местами. Вместе с тем вотивные клады были не просто способом задобрить богов: искусственный дефицит металла помогал элите сохранять высокий статус.

Вследствие природных изменений мы не можем оценить большинство петроглифов бронзового века в их оригинальном контексте. Хороший пример дает объект всемирного наследия ЮНЕСКО Танумсхеде, в Бохуслене на западном побережье Швеции, где на площади в 51 га разбросано около 600 петроглифов. Когда их вырезали, место было берегом неглубокого фьорда, но сейчас оно далеко от моря и поросло сосновым лесом. Во время последнего оледенения под колоссальной тяжестью Скандинавского ледового щита земля просела на 610м. Когда ледники растаяли, поднялся уровень океана и эта обширная низина заполнилась водой, образовав Балтийское море. Но, освободившись от бремени, земля стала медленно подниматься, и это будет продолжаться еще не одно тысячелетие. В геологии этот процесс называется изостатическим поднятием, и из-за него береговая линия Скандинавии постоянно меняется на протяжении всей истории человечества. Торговым и рыбацким поселениям, зависевшим от моря, не раз приходилось менять место, когда из-за поднятия они оказывались далеко от берега. Балтийское море постепенно высыхает, и приблизительно через 2000 лет его северное крыло, Ботнический залив, по большей части станет сушей.

Балтийское море постепенно высыхает, и приблизительно через 2000 лет его северное крыло, Ботнический залив, по большей части станет сушей.

В течение железного века (500 г. до н.э.–800 г. н.э.) скандинавское общество постепенно приобретало те особенности, которые напрямую обусловили экспансию викингов. Скандинавский железный век принято делить на три периода: ранний или доримский железный век (500 г. до н.э.–1 г. н.э.), римский, железный век (1–400 гг. н.э.) и германский железный век (400–800 гг. н. э.). Изобретение железа вызвало в Скандинавии немедленные и значительные перемены. Бронза для изготовления орудий и других артефактов была полностью привозной, но болотное железо — бедная, легко обрабатываемая руда, накапливающаяся в болотах и топях, — имеется здесь в изобилии. Наступившая экономическая независимость привела к упадку торговли с дальними странами, которая обеспечивала незыблемость элит в бронзовом веке. Утратив контроль над распределением металла, элиты лишились влияния и статуса, и лишь пять веков спустя мы обнаруживаем признаки нового формирования общественных элит.

Широкая доступность металлических орудий обеспечила распространение земледелия и рост населения, что сопровождалось нарастанием социальной напряженности. В конце второго столетия демографическое давление выплеснуло из Скандинавии первую из многих в ее истории миграционных волн. Ввиду острой нехватки пахотных земель около 120 г. до н. э. два племени из Северной Ютландии, кимвры и тевтоны, отправились на поиски новой родины. Эти поиски вылились в кровавые набеги на территории Центральной и Западной Европы, в 102 г. до н. э. докатившиеся до Италии, где, наконец, кимвров и тевтонов уничтожили римляне. Эта миграция, хотя и окончилась катастрофой, была лишь предвестием грядущих событий. Многие из германских племен, вторгшихся в V в. в Римскую империю, по преданиям, имели скандинавские корни. Готы считали, что происходят из Ге?таланда на юге Швеции; бургунды — с острова Бургундархольм, ныне датский Борнхольм; вандалы — из Ютландии. Точно из Ютландии вышли англы и юты, которые вместе с саксами колонизировали Британию. Готский историк Иордан около 550 г. назвал Скандзу колыбелью народов за то, что она дала начало столь многим племенам. Экспансия викингов, по сути, была лишь последним этапом продолжительного периода северных миграций.

Готский историк Иордан около 550 г. назвал Скандзу колыбелью народов за то, что она дала начало столь многим племенам. Экспансия викингов, по сути, была лишь последним этапом продолжительного периода северных миграций.

Происхождение Драккара

Важнейшая археологическая находка раннего железного века — военная: почти целое «боевое каноэ» и оружейный клад, погребенные вместе в болоте близ Хьортспринга на датском острове Альс приблизительно во времена плавания Пифея. Само судно — старейшая на сегодня дощатая ладья, обнаруженная в Скандинавии, и это наиболее ранний из известных предков норманнского драккара. У хьортспрингской ладьи сразу бросаются в глаза выгнутые поднятые концы, точно как у судов, изображенных на петроглифах бронзового века, так что она, вероятно, представляет собой образец давно утвердившейся технологии. Ладья 17м длиной и 1,8м шириной построена всего из пяти липовых досок: одна широкая доска — днище и по две доски внахлест — борта. Именно этот метод сборки корабельного корпуса из досок, скрепленных внахлест, известный как клинкер, обшивка край на край или скандинавская конструкция, и обнаруживается в хьортспрингской ладье самого раннего из известных предшественников норманнского драккара, корпус которого строился таким же способом. Оканчивался корпус хьортспрингской ладьи двумя резными балками, которые служили штевнями. Назначение выступающих клювов, если оно было, нам неизвестно.

Оканчивался корпус хьортспрингской ладьи двумя резными балками, которые служили штевнями. Назначение выступающих клювов, если оно было, нам неизвестно.

Возможно, они должны были цепляться за борт вражеского судна, чтобы перевернуть его, а возможно, это просто реликт ранних этапов скандинавской кораблестроительной традиции и его назначение лишь в том, чтобы придавать кораблю воинственный вид. При постройке ладьи не использовали металлические детали: доски скреплены между собой и привязаны к ребрам каркаса веревками из липового лыка. Гребцов на ладье было 20 — хорошее число для разбойничьей ватаги, — и сидели они на банках на уровне фальшборта. Рулевое весло было и на носу, и на корме, чтобы ладья могла идти в любом направлении. Это удобно для разбойничьих нападений: ладья причаливает к берегу, и ее не нужно разворачивать, если возникает необходимость поскорее отплыть. Умелые строители сделали ладью насколько можно легкой, а ходовые испытания точной реплики показали, что судно было быстрым, остойчивым и с неплохой мореходностью. Вместе с ладьей в болоте затопили оружие на небольшую армию: 138 копий с железными наконечниками, 31 копье с роговыми или костяными наконечниками, 11 железных мечей, от 60 до 80 щитов и около 20 кольчуг, которые, за исключением одной, дошли до нас в виде ржавых отпечатков на торфе. Также в погребении обнаружены фрагменты бронзового котла и кости лошади, собаки и щенка, ягненка и теленка. И ладья, и оружие сохранились благодаря кислотной и безкислородной среде торфяного болота, где органические материалы типа дерева, ткани и кожи консервируются за счет «маринования», а отсутствие кислорода замедляет ржавление железа.

Вместе с ладьей в болоте затопили оружие на небольшую армию: 138 копий с железными наконечниками, 31 копье с роговыми или костяными наконечниками, 11 железных мечей, от 60 до 80 щитов и около 20 кольчуг, которые, за исключением одной, дошли до нас в виде ржавых отпечатков на торфе. Также в погребении обнаружены фрагменты бронзового котла и кости лошади, собаки и щенка, ягненка и теленка. И ладья, и оружие сохранились благодаря кислотной и безкислородной среде торфяного болота, где органические материалы типа дерева, ткани и кожи консервируются за счет «маринования», а отсутствие кислорода замедляет ржавление железа.

Хьортспрингский клад — один из самых ранних примеров приношения в жертву военных трофеев, которое в начале железного века стало обычной практикой в Скандинавии и соседних территориях Северной Германии. По масштабу, однако, с хьортспрингским кладом несравнимо ни одно из известных жертвоприношений, и, видимо, он увековечивает какое-то крупное сражение. Вероятнее всего, ладья и оружие принадлежали большому войску, которое вторглось на Альс, но было разбито местными жителями, которые и пожертвовали военную добычу богам в благодарность за дарованную победу. Оружия в кладе хватит, чтобы снарядить по меньшей мере 80 воинов, так что пришельцам понадобился бы флот не меньше чем из четырех ладей, аналогичных хьортспрингской, но, конечно, мы не знаем, какой части агрессоров удалось бежать. Во всяком случае ясно, что морским разбоем в Скандинавии занимались уже в раннем железном веке.

Оружия в кладе хватит, чтобы снарядить по меньшей мере 80 воинов, так что пришельцам понадобился бы флот не меньше чем из четырех ладей, аналогичных хьортспрингской, но, конечно, мы не знаем, какой части агрессоров удалось бежать. Во всяком случае ясно, что морским разбоем в Скандинавии занимались уже в раннем железном веке.

В приношениях болотам встречаются не только оружие и лодки, но и люди. Ни в Швеции, ни в Норвегии человеческих останков в болотных кладах не обнаружено, но более 200 тел найдено в Дании и соседних областях Северной Германии. Хотя кости многих жертв без следа растворились в кислой среде болота, волосы, кожа и внутренние органы во многих случаях сохранились так хорошо, что анатомирование позволило многое узнать о прижизненном здоровье этих людей, их питании и причинах смерти. Неожиданно было, например, что в начале железного века в рационе датчан не занимали заметного места морепродукты. Большинство болотных тел имеет признаки насильственной смерти: например, человека из Толлунда повесили около 400 г. до н. э., а человеку из Гроболла столетием позже перерезали горло. Некоторые из болотных тел обнаружены под гнетом тяжелых сучьев. В «Германии», трактате римского историка Тацита, написанном в 98 г., говорится, что таков был у германцев один из способов казни преступников.

до н. э., а человеку из Гроболла столетием позже перерезали горло. Некоторые из болотных тел обнаружены под гнетом тяжелых сучьев. В «Германии», трактате римского историка Тацита, написанном в 98 г., говорится, что таков был у германцев один из способов казни преступников.

Войнолюбие скандинавского общества усилилось в годы римского железного века. В вотивных кладах, особенно в Дании, обнаруживается немало римского оружия — свидетельство того, что скандинавы, вероятно, часто воевали с жившими южнее германцами, которые имели прямой доступ к римскому оружию. О том, как возросла важность войны для жизни общества, свидетельствуют погребения воинов с оружием — признак того, что в Скандинавии роль элиты перешла к военным. В некоторых таких погребениях обнаруживаются привозные предметы роскоши: римская серебряная посуда, украшения и стекло. Из этого можно заключить, что среди военной элиты возник класс вождей или князьков. Обычные римские изделия, например керамика или монеты, также в каких-то количествах обнаруживаются в Скандинавии, то есть торговый обмен с Римом не ограничивался предметами роскоши. Возможно, торговля с Римской империей шла напрямую по морю, но более вероятным представляется, что римские товары попадали в Скандинавию через германских посредников. Неудивительно, что римских изделий больше всего в Дании, но по территории страны они распределены неравномерно. Заметная их концентрация обнаруживается в коммуне Стевнс на острове Зеландия, из чего можно заключить, что в этом месте находился центр сильного вождества или небольшого королевства, способного вести широкую торговлю. Другой яркий пример, относящийся к более позднему времени железного века, — Гудме на острове Фюн, где обнаружены остатки 47-метрового длинного дома: самое просторное из известных помещений того периода, оно получило название «королевский дворец», и, безусловно, появление дворца таких размеров подразумевает существование сильной центральной власти. Еще в Гудме найдено более 1000 римских монет, включая 20 золотых денариев. Гудме означает «дом бога», и, возможно, здесь находился культовый центр. С ним был тесно связан сезонный порт и ярмарочный центр в Лундеборге, где найдены римские монеты и другие привозные изделия, а другие находки указывают на то, что там строились суда.

Возможно, торговля с Римской империей шла напрямую по морю, но более вероятным представляется, что римские товары попадали в Скандинавию через германских посредников. Неудивительно, что римских изделий больше всего в Дании, но по территории страны они распределены неравномерно. Заметная их концентрация обнаруживается в коммуне Стевнс на острове Зеландия, из чего можно заключить, что в этом месте находился центр сильного вождества или небольшого королевства, способного вести широкую торговлю. Другой яркий пример, относящийся к более позднему времени железного века, — Гудме на острове Фюн, где обнаружены остатки 47-метрового длинного дома: самое просторное из известных помещений того периода, оно получило название «королевский дворец», и, безусловно, появление дворца таких размеров подразумевает существование сильной центральной власти. Еще в Гудме найдено более 1000 римских монет, включая 20 золотых денариев. Гудме означает «дом бога», и, возможно, здесь находился культовый центр. С ним был тесно связан сезонный порт и ярмарочный центр в Лундеборге, где найдены римские монеты и другие привозные изделия, а другие находки указывают на то, что там строились суда. Эта связь религии и торговли также прослеживается в другом ярмарочном центре железного века, Уппокре, невдалеке от Лунда, Южная Швеция, где раскопаны остатки деревянного храма. Скорее всего, ярмарки устраивались во время религиозных праздников, когда можно было ожидать много приезжих.

Эта связь религии и торговли также прослеживается в другом ярмарочном центре железного века, Уппокре, невдалеке от Лунда, Южная Швеция, где раскопаны остатки деревянного храма. Скорее всего, ярмарки устраивались во время религиозных праздников, когда можно было ожидать много приезжих.

Жертвоприношения в Нюдамском болоте

Ни одна другая группа археологических находок не демонстрирует воинственность скандинавского общества в римском железном веке так наглядно, как Нюдамское болото на юге Ютландии. Сегодня лежащее чуть севернее датско-немецкой границы, в железном веке это место предположительно находилось на земле англов, германского племени, от которого получили свое название англичане. В наши дни болото превратилось во влажный луг, но в римскую эпоху это было озеро, поросшее камышом. В 1830-х гг. местные крестьяне, добывая из заболотившегося к тому времени озера торф, стали находить старинное железное оружие и щиты. Эти находки в конце концов привлекли внимание антикваров, и с 1859 по 1863 г. на болоте работал датский археолог Конрад Энгельхардт, поднявший оттуда много разного оружия, две целые ладьи, обшитые внахлест, дубовую и сосновую, и еще одну дубовую ладью, которую перед затоплением намеренно разломали. Раскопки остановила разразившаяся в 1864 г. война между Данией и Пруссией, после которой местность оставалась под немецкой властью до 1920 г. Во время войны сосновую лодку разобрали на дрова немецкие солдаты. Новые тщательные раскопки в 1984–1997 гг. обнаружили еще несколько тысяч артефактов.

на болоте работал датский археолог Конрад Энгельхардт, поднявший оттуда много разного оружия, две целые ладьи, обшитые внахлест, дубовую и сосновую, и еще одну дубовую ладью, которую перед затоплением намеренно разломали. Раскопки остановила разразившаяся в 1864 г. война между Данией и Пруссией, после которой местность оставалась под немецкой властью до 1920 г. Во время войны сосновую лодку разобрали на дрова немецкие солдаты. Новые тщательные раскопки в 1984–1997 гг. обнаружили еще несколько тысяч артефактов.

Недавно возникшая наука дендрохронология — исследование годовых колец в старых образцах древесины — с высокой точностью датирует постройку дубовой ладьи 310–320 гг. К моменту захоронения она была уже не новой, так что предположительно затопили ее где-то около 350 г. Большая из двух ладей, дубовая, имела 21,3 м в длину и 3,65 м в ширину и приводилась в движение силами 30 гребцов. Это было судно с острым носом и кормой, с высокими косыми штевнями, управлялось оно рулевым веслом, не жестко закрепленным на борту. Как и у хьортспрингской ладьи, найденной всего в нескольких километрах от Нюдама, у дубовой нюдамской обшивка собрана внахлест, но здесь доски не стянуты лыком, а сбиты железными гвоздями с загнутыми концами. Внутренний каркас крепился к обшивке, как и у хьортспрингской ладьи, веревками из липового лыка. Никаких гнезд для мачты в дубовой ладье не оказалось, так что нюдамское дубовое судно не имело паруса. Рисунки, сделанные с сосновой ладьи, показывают, что она была около 18,5 м в длину и 3 м в ширину, вмещала около 22 гребцов и имела примерно ту же конструкцию, что и дубовая. Признаков мачты также не обнаруживается. Современные археологи раскопали в болоте несколько фрагментов сосновой лодки, самым важным из которых было рулевое весло, жестко соединенное с бортом с помощью деревянного штыря. Такой тип рулевого весла использовался на норманнских кораблях всю эпоху викингов и после. Рулевое весло всегда устанавливалось на борту, справа от кормчего, почему и называлось старборд (старонорвежское styri/руль и bor?/борт).

Как и у хьортспрингской ладьи, найденной всего в нескольких километрах от Нюдама, у дубовой нюдамской обшивка собрана внахлест, но здесь доски не стянуты лыком, а сбиты железными гвоздями с загнутыми концами. Внутренний каркас крепился к обшивке, как и у хьортспрингской ладьи, веревками из липового лыка. Никаких гнезд для мачты в дубовой ладье не оказалось, так что нюдамское дубовое судно не имело паруса. Рисунки, сделанные с сосновой ладьи, показывают, что она была около 18,5 м в длину и 3 м в ширину, вмещала около 22 гребцов и имела примерно ту же конструкцию, что и дубовая. Признаков мачты также не обнаруживается. Современные археологи раскопали в болоте несколько фрагментов сосновой лодки, самым важным из которых было рулевое весло, жестко соединенное с бортом с помощью деревянного штыря. Такой тип рулевого весла использовался на норманнских кораблях всю эпоху викингов и после. Рулевое весло всегда устанавливалось на борту, справа от кормчего, почему и называлось старборд (старонорвежское styri/руль и bor?/борт). Найденный в ладье щит изготовлен из дерева, срубленного в 296 г., так что приношение ладьи, вероятно, произошло в начале IV в. Большая часть третьего судна предположительно остается в болоте, но в этой третьей ладье определенно использовались уключины, и доски обшивки у нее скреплены загнутым гвоздем. Построена она из дерева, срубленного в 190 г., так что затоплена, вероятно, в начале III в.

Найденный в ладье щит изготовлен из дерева, срубленного в 296 г., так что приношение ладьи, вероятно, произошло в начале IV в. Большая часть третьего судна предположительно остается в болоте, но в этой третьей ладье определенно использовались уключины, и доски обшивки у нее скреплены загнутым гвоздем. Построена она из дерева, срубленного в 190 г., так что затоплена, вероятно, в начале III в.

Произошедший в начале железного века переход к веслу с уключиной — важное событие. На войне удобнее грести лицом вперед, потому что команда видит, куда идет корабль, ей легче заметить врага, и она быстрее высаживается и грузится, чем команда, сидящая спиной. Вместе с тем при гребле с уключинами спиной вперед намного эффективнее расходуется энергия, и переход на эту технологию позволил увеличить дальность плавания. Об этом свидетельствует сосновая ладья, так как она предположительно была построена в Швеции. В то время корабельные сосны на юге Скандинавии не росли, а орнаменты, которыми украшены доски лодки, идентичны орнаментам на камнях в Швеции, вырезанным примерно в то же время. Момент перехода точно не известен, но самое раннее свидетельство применения весел с уключинами — уключина из болота Хурдаланн в Норвегии, датированная в пределах около 30 г. до н.э. — 250 г. н.э.

Момент перехода точно не известен, но самое раннее свидетельство применения весел с уключинами — уключина из болота Хурдаланн в Норвегии, датированная в пределах около 30 г. до н.э. — 250 г. н.э.

Много споров вызывает время появления паруса на скандинавских судах: сведения, которыми располагают ученые, скудны. Кельтские народы Галлии, Британии и Ирландии определенно ходили под парусом в доримские времена, и Тацит в «Истории» пишет, что германцы с побережья Северного моря применяли парусные суда в войне против Рима в первом столетии Новой эры. Вместе с тем в «Германии» он пишет, что свионы (шведы) не применяли на своих судах ни паруса, ни уключины. Обе нюдамские ладьи, конечно, имели уключины, но не имели парусов. В то время когда ладьи затопили в болоте, южные соседи англов — саксы — на парусных судах совершали нападения на римскую Британию и прославились своим обыкновением на обратном пути, призывая попутный ветер, приносить в жертву римских пленников. Таким образом, в IV в. скандинавы не могли не знать о парусе. Многие скандинавские купцы и солдаты-наемники наверняка были знакомы с римскими парусными судами. Однако самое раннее бесспорное указание на применение паруса в Скандинавии относится к VII в. — это камень из Карлби, с восточного побережья Ютландии, на котором вырезан корабль типа нюдамского, идущий под парусом.

скандинавы не могли не знать о парусе. Многие скандинавские купцы и солдаты-наемники наверняка были знакомы с римскими парусными судами. Однако самое раннее бесспорное указание на применение паруса в Скандинавии относится к VII в. — это камень из Карлби, с восточного побережья Ютландии, на котором вырезан корабль типа нюдамского, идущий под парусом.

Джон Хейвуд. Люди Севера: История викингов. 793-1241 // Альпина-нон-фикшн, 2017 г.

Заказать книгу на сайте издательства

Кто такие викинги?. История человечества. Запад

Кто такие викинги?

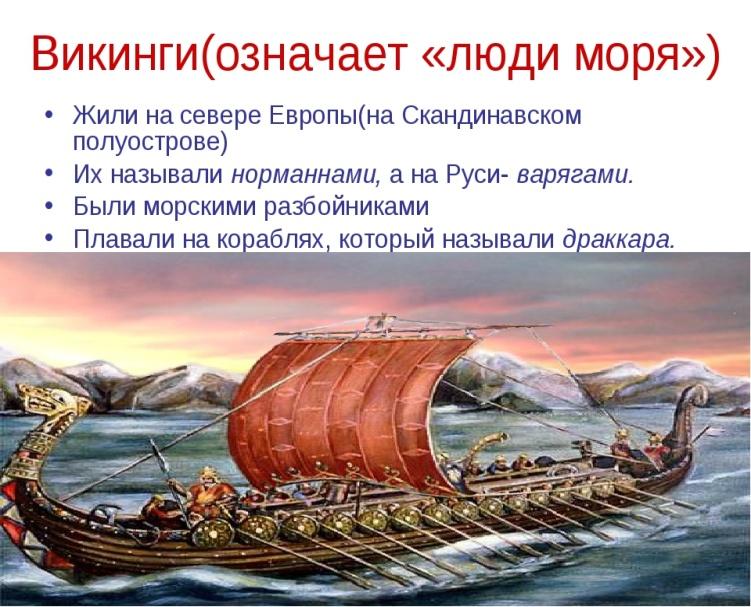

В наши дни мы называем викингами средневековых мореплавателей, уроженцев тех земель, где находятся современные Норвегия, Дания и Швеция.

Происхождение слова «викинг» – загадка для ученых. Самая ранняя версия связывает его с областью Вик (Viken) в юго-восточной части Норвегии. Якобы когда-то «викинг» означало «человек из Вика», а впоследствии это название распространилось на других скандинавов. Тем не менее, в Средние века жителей Вика именовали отнюдь не викингами, а vikverjar или vestfaldingI (от Вестфолля, исторической провинции в области Вик).

Тем не менее, в Средние века жителей Вика именовали отнюдь не викингами, а vikverjar или vestfaldingI (от Вестфолля, исторической провинции в области Вик).

Согласно другой теории, слово «викинг» восходит к древнеанглийскому wic. Здесь мы видим тот же корень, что и в латинском слове vicus. Так называли торговый пункт, город или укрепленный лагерь. В то же время в Англии XI века викингов называли аскеманнами – людьми, плывущими на ясенях (ascs), поскольку из ясеня была обшивка их судов.

Если верить шведскому ученому Ф. Аскебергу, существительное «викинг» произошло от глагола vikja – «поворачивать», «отклоняться», то есть викинг – это воин или пират, который покинул дом и отправился в поход за добычей. И действительно, викинг из исландских саг – пират.

Еще одна гипотеза, которая имеет много сторонников по сей день, связывает слово «викинг» с vi’k (бухта, залив). Но противники этой гипотезы указывают на несоответствие: в заливах и бухтах бывали и мирные купцы, но, в отличие от разбойников, викингами их никто не называл.

В Испании викинги были известны как «мадхус», что означает «языческие чудовища». В Ирландии их звали финнгаллами («светлыми чужеземцами»), если имели в виду норвежцев, или же дубгаллами («темными чужеземцами»), когда речь шла о датчанах. Французы же именовали неустрашимых морских разбойников «людьми с севера» – норсманнами или нортманнами. Но как бы их ни называли, повсюду в Западной Европе викинги заслужили недобрую славу.

Непобедимые драконы и берсерки-оборотни

«Послал всемогущий Бог толпы свирепых язычников – данов, норвегов, готов и свеев; они опустошают грешную землю Англии от одного берега до другого, убивают народ и скот и не щадят ни женщин, ни детей», – так написано в одной из англосаксонских хроник. Несчастья начались на английской земле с 793 года, когда викинги напали на остров Линдисфарне и разграбили монастырь Святого Кутберта.

В 83–86 годах от викингов не было спасения – они опустошали южные и восточные берега Англии. Случалось, к берегу одновременно подходили до 3 0 датских судов-драккаров. Корнуэлл, Эксетер, Винчестер, Кентербери и даже Лондон страдали от их набегов. Но до 851 года ситуация все же была терпимой – викинги не зимовали в Англии. Поздней осенью, отягощенные добычей, они отправлялись домой.

Корнуэлл, Эксетер, Винчестер, Кентербери и даже Лондон страдали от их набегов. Но до 851 года ситуация все же была терпимой – викинги не зимовали в Англии. Поздней осенью, отягощенные добычей, они отправлялись домой.

Надо сказать, что довольно долгое время не решались «свирепые язычники» и отходить далеко от берега – поначалу они пробирались в глубь острова всего километров на пятнадцать. Но храбрые и кровожадные викинги наводили на англичан такой ужас, что те сами давали захватчикам все шансы на успех – казалось, викингам нет смысла сопротивляться. К тому же корабли морских разбойников появлялись на горизонте внезапно и молниеносно достигали берега.

Как же выглядели знаменитые драккары, и почему их так называют? Впервые они упоминаются в «Германии» Тацита. Речь идет о ладьях предков викингов, имевших необычную форму. Есть описание драккаров и у араба Ибн-Фадлана. Изображения знаменитых судов сохранились на гобелене королевы Матильды – супруги Вильгельма Завоевателя. Однако увидеть морское «чудище» живьем удалось лишь в 1862 году, когда проводили раскопки в болотах под Шлезвигом.

Ученые реконструировали скандинавские суда. Они установили, что драккары имели киль, к которому крепились шпангоуты, выполненные из одного дерева. Обшивка драккара выполнялась внакрой. Ее прикрепляли к шпангоутам при помощи штырей, а доски соединяли друг с другом железными гвоздями. Чтобы уплотнить швы между досками, викинги использовали своеобразную прокладку – пропитанный смолой шнур из свиной щетины или коровьего волоса, скрученный в три нитки. В верхней части обшивки средневековые корабельщики делали уключины.

Корабли викингов достигали 30–40 метров в длину и ходили под парусом. Единственный парус – в красную и белую полоску – чаще всего делали из шерсти. Управляли драккаром не с помощью руля.

Драккаром судно называлось потому, что его нос украшала резная фигура дракона. Норвежское слово «Drakkar» происходит от древнескандинавских Drage – «дракон» и Kar – «корабль». Разинутая пасть дракона устрашала противников, а когда викинги возвращались домой, они снимали голову чудовища, чтобы не напугать добрых духов своей земли.

Ужас вселяло и «знамя ворона» – треугольный стяг с изображением черной птицы, вызывавшей у врагов вполне понятные ассоциации. В скандинавской мифологии пара воронов, которых звали Хугин и Мунин, почиталась как птицы Одина. Хугин (по-древнеисландски это означает «думающий») и Мунин (с древнеисландского «помнящий») летают по всему миру Мидгарду и сообщают Одину о происходящем. Однако ворон не только мудрая птица, он клюет трупы. Знамя ворона поднимали во время набегов. Под ним, например, сражался доблестный правитель Дании, Англии и Норвегии Кнуд Великий. Если знамя весело трепетало на ветру, это считалось доброй приметой: значит, победа обеспечена.

Суда викингов были очень быстроходными: 1200 км, которые отделяют Англию от Исландии, скандинавы покрывали всего за 9 суток. Искусные мореходы учитывали характер облачности и силу волн, ориентировались по солнцу, луне и звездам, следили за птицами. На побережье они устанавливали маяки, которые Адам Бременский называл «горном вулкана».

Кроме драккаров, викинги строили и торговые корабли. Чем же торговали средневековые скандинавы?

Драккар на гобелене из Байе

Оружием, пушниной, шкурами и кожей, рыбой, китовым усом и моржовой костью, медом и воском, а также, что называется, всякой всячиной: деревянными и костяными гребешками, серебряными копоушками, краской для глаз. И, конечно, рабами. Торговые суда назывались когги, кнарры и шняки. Корпуса коггов были круглыми. Такой тип кораблей знали еще фризы. Во время отлива днища коггов опускались на дно и суда было легко разгрузить, а когда начинался прилив, хитроумные ладьи сами всплывали наверх.

Кнарры были большими торговыми судами, шняки – маленькими и мало чем отличались от военных кораблей. Их бак и квартердек зачастую использовали как боевые площадки – если нападали враги, то «мирные торговцы» принимали бой. Викинги нередко брали в плавание кузнечные инструменты и наковальни – это позволяло чинить оружие в походных условиях.

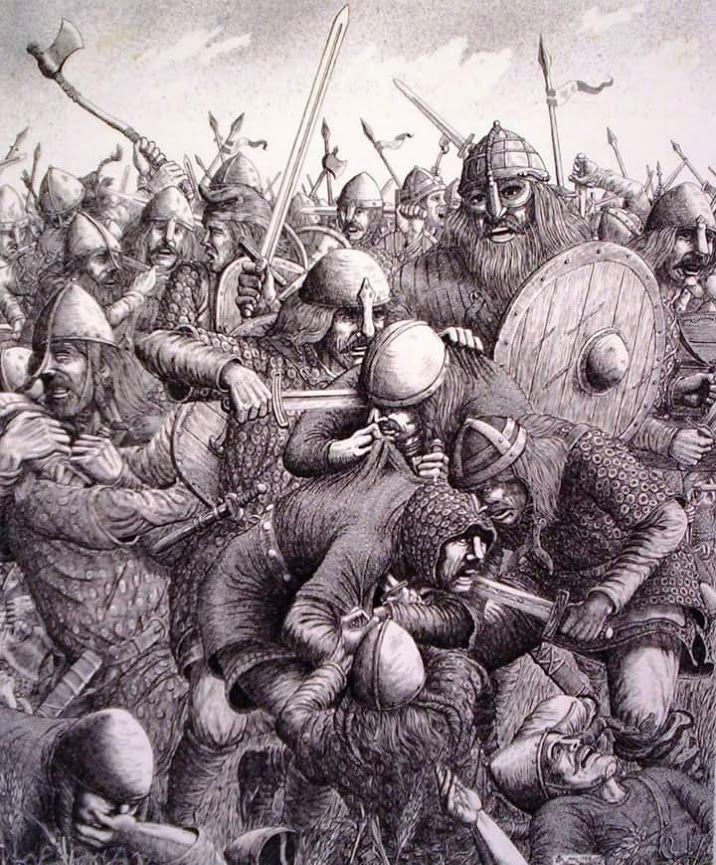

Настоящие морские сражения викингов бывали весьма масштабны: так, в битве в Хьерунгавоге в Норвегии участвовало 400 кораблей. В бою драккары подходили бортами друг к другу и сцеплялись с помощью абордажных крючьев. Воины дрались на палубах, и битва продолжалась до тех пор, пока большая часть команды одного из кораблей не погибнет: сдаваться в плен было не принято. Драккар побежденных доставался победителям, и такой бой викинги цинично называли «чисткой корабля».

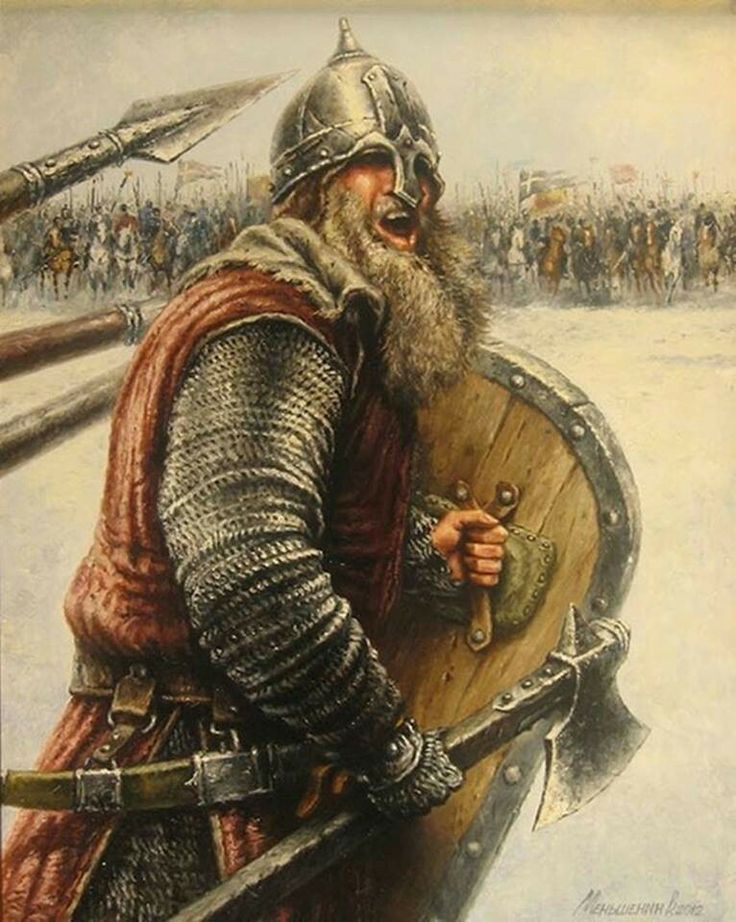

На суше викинги проявляли не меньшую храбрость, чем на море. Их традиционным оружием были меч, секира, лук со стрелами, копье и щит. Что же можно сказать о доспехах средневековых скандинавов? Кинематографический образ викинга – бородатый полуодетый мужик в рогатом шлеме. А как было на самом деле? Викинги носили короткую тунику, облегающие штаны и плащ, который закрепляли фибулой на правом плече – такая одежда не стесняла движений и давала возможность моментально обнажить меч. Обувь – башмаки из мягкой кожи – викинги завязывали на икрах ремнями. Археолог Анника Ларссон из Уппсальского университета, изучая фрагменты тканей, найденных при раскопках древнего города викингов Бирка, сделала удивительное открытие: «Среди одежды викингов часто встречается красный шелк, легкие развевающиеся банты, много блесток, разных украшений», – заявила она. Если верить Ларссон, изначально викинги носили жизнерадостную одежду и пестротой наряда напоминали современных хиппи. По мнению исследовательницы, строгим и аскетичным костюм викингов стал лишь под влиянием христианских миссионеров, которые впервые появились в Швеции в 829 году.

А как было на самом деле? Викинги носили короткую тунику, облегающие штаны и плащ, который закрепляли фибулой на правом плече – такая одежда не стесняла движений и давала возможность моментально обнажить меч. Обувь – башмаки из мягкой кожи – викинги завязывали на икрах ремнями. Археолог Анника Ларссон из Уппсальского университета, изучая фрагменты тканей, найденных при раскопках древнего города викингов Бирка, сделала удивительное открытие: «Среди одежды викингов часто встречается красный шелк, легкие развевающиеся банты, много блесток, разных украшений», – заявила она. Если верить Ларссон, изначально викинги носили жизнерадостную одежду и пестротой наряда напоминали современных хиппи. По мнению исследовательницы, строгим и аскетичным костюм викингов стал лишь под влиянием христианских миссионеров, которые впервые появились в Швеции в 829 году.

Конечно, скандинавы защищали тело кольчугой. В боевых походах они носили бирни – защитные кольчужные рубахи, сделанные из тысяч переплетенных колец.

На самом деле шлемы викингов были совсем другими: либо с закругленной верхушкой и щитками для защиты носа и глаз, либо с верхушкой, заостренной в виде гребня. Шлемы с гребнем обычно называют «шлемами вендельского типа». Это наследие вендельской культуры, которая предшествовала эпохе викингов – она датируется 400–600 годами. Многие простые воины и вовсе носили не металлические, а кожаные шлемы. Накладные планки, щитки, надбровья скандинавов украшали чеканки из бронзы или серебра. Конечно, это были не просто украшения, а магические изображения, защищавшие воина.

Так откуда же взялись пресловутые рога? Изображение рогатого шлема действительно имеется – его обнаружили на Осебергском корабле IX века.

Сейчас бытует мнение, что миф о «рогатых» викингах появился во многом благодаря католической церкви. Поскольку викинги долго сопротивлялись принятию христианства и вдобавок часто нападали на церкви и монастыри, христиане их ненавидели, считали «дьявольским отродьем» и, вполне естественно, увенчали их головы рогами. Эта идеологически обоснованная ложь и утвердилась потом в общественном сознании.

Щиты викинги, как правило, делали из дерева. Обычно их красили в яркие цвета – чаще всего в красный, который символизировал власть (или кровь?). Конечно, и здесь не обошлось без магии – различные узоры и рисунки на щитах должны были уберечь воина от поражения. Щиты носили на спине. Когда начинался бой, викинги закрывались щитами, выстраивая непробиваемую стену. А поднятые вверх щиты считались знаком мира.

А поднятые вверх щиты считались знаком мира.

К оружию и доспехам викинги относились как к живым существам, давая им прозвища, зачастую не менее славные и известные, чем имена их обладателей. Так, например, кольчуга могла зваться Одеждой Одина, шлем – Вепрем Войны, топор – Грызущим Рану Волком, копье – Жалящей Гадюкой, а меч мог носить имя Пламя Битвы или Рвущий Кольчуги.

Но не только мечи, копья и луки даровали бесстрашным викингам многочисленные победы. Скальды – скандинавские поэты и певцы – повествовали о тех, кого «не кусала сталь». Речь идет о берсерках. Из дошедших до нас источников самый ранний – это песня Торбьерна Хорнклови о победе Харальда Прекрасноволосого в битве при Хафсфьорде, которая предположительно произошла в 872 году. «Берсерки, – говорится в ней, – облаченные в медвежьи шкуры, рычали, потрясали мечами, кусали в ярости край своего щита и бросались на своих врагов. Они были одержимы и не чувствовали боли, даже если их поражало копье. Когда битва была выиграна, воины падали без сил и погружались в глубокий сон».

Слово «берсерк» происходит от старонорвежского berserkr и переводится как «медвежья шкура» (корень ber – означает «медведь», в то время как – serkr – это «шкура»). Согласно поверьям, во время сражения берсерки сами превращались в медведей.

Именно берсерки составляли передовой отряд, который начинал бой. Одним своим видом они наводили ужас на врагов. Но долго сражаться они не могли – боевой транс проходил быстро, поэтому, смяв ряды врагов и заложив основу общей победы, они покидали поле брани, предоставив обычным бойцам завершить разгром противника.

Берсерки были воинами, посвятившими себя Одину – верховному богу скандинавов, к которому отправляются души героев, павших в бою. Согласно верованиям, они попадали в Вальгаллу – загробное жилище убитых воинов. Там покойные пируют, пьют неиссякающее медовое молоко козы Хейдрун и едят неиссякающее мясо вепря Сэхримнира. Вместо огня Вальгалла освещается блестящими мечами, а павшим воинам и Одину прислуживают девы-воительницы – валькирии. Один – покровитель берсерков – и помогал берсеркам в бою. Скальд (он же историограф) Снорри Стурлусон в «Круге земном» пишет: «Один умел делать так, что в битве его враги слепли или глохли, или их охватывал страх, или их мечи становились не острее, чем палки, а его люди шли в бой без доспехов и были словно бешеные собаки и волки, кусали щиты и сравнивались силой с медведями и быками. Они убивали людей, и их было не взять ни огнем, ни железом. Это называется впасть в ярость берсерка».

Один – покровитель берсерков – и помогал берсеркам в бою. Скальд (он же историограф) Снорри Стурлусон в «Круге земном» пишет: «Один умел делать так, что в битве его враги слепли или глохли, или их охватывал страх, или их мечи становились не острее, чем палки, а его люди шли в бой без доспехов и были словно бешеные собаки и волки, кусали щиты и сравнивались силой с медведями и быками. Они убивали людей, и их было не взять ни огнем, ни железом. Это называется впасть в ярость берсерка».

Современные ученые не сомневаются в реальности берсерков, но вопрос о том, как же они достигали экстаза, и сегодня остается открытым. Одни исследователи полагают, что берсерками становились люди с подвижной психикой, невротики или психопаты, которые во время сражений приходили в крайнее возбуждение. Оно-то и позволяло берсеркам проявлять качества, не свойственные человеку в обычном состоянии: обостренную реакцию, расширенное периферическое зрение, нечувствительность к боли. Сражаясь, берсерк шестым чувством угадывал летящие в него стрелы и копья, предвидел, откуда последуют удары мечей и топоров, а следовательно, мог прикрыться щитом или уклониться. Возможно, берсерки были представителями особой касты профессиональных воинов, которых готовили к боям с детских лет, посвящая не только в тонкости воинского мастерства, но и обучая искусству входить в транс, который обострял все чувства и активизировал скрытые возможности организма. Однако многие исследователи предполагают, что экстаз берсерков имел более прозаические причины. Они могли пользоваться какими-то психотропными средствами – например, отваром из ядовитых грибов. У многих народов известно «оборотничество», наступавшее в результате болезни или приема специальных препаратов – человек отождествлял себя со зверем и даже копировал некоторые черты его поведения.

Возможно, берсерки были представителями особой касты профессиональных воинов, которых готовили к боям с детских лет, посвящая не только в тонкости воинского мастерства, но и обучая искусству входить в транс, который обострял все чувства и активизировал скрытые возможности организма. Однако многие исследователи предполагают, что экстаз берсерков имел более прозаические причины. Они могли пользоваться какими-то психотропными средствами – например, отваром из ядовитых грибов. У многих народов известно «оборотничество», наступавшее в результате болезни или приема специальных препаратов – человек отождествлял себя со зверем и даже копировал некоторые черты его поведения.

Скандинавских оборотней боялись даже их товарищи. Сыновья датского конунга Кнуда – берсерки – даже плавали на отдельном драккаре, так как другие викинги опасались их. Эти уникальные воины могли пригодиться только в бою, а к мирной жизни они приспособлены не были. Берсерки представляли опасность для общества, и как только скандинавы стали переходить к более спокойной жизни, берсерки оказались не у дел. И поэтому с конца XI века саги называют берсерков не героями, а грабителями и злодеями, которым объявлена война. В начале XII века в скандинавских странах даже существовали особые законы, направленные на борьбу с берсерками. Их изгоняли или убивали без жалости. Суеверный страх побуждал убивать берсерков почти как вампиров – деревянными кольями, поскольку для железа они неуязвимы. Немногие из воинов Одина приспособились к новой жизни. Им полагалось принять христианство – считалось, что вера в нового Бога избавит их от боевого безумия. Часть бывшей воинской элиты даже бежала в чужие края.

И поэтому с конца XI века саги называют берсерков не героями, а грабителями и злодеями, которым объявлена война. В начале XII века в скандинавских странах даже существовали особые законы, направленные на борьбу с берсерками. Их изгоняли или убивали без жалости. Суеверный страх побуждал убивать берсерков почти как вампиров – деревянными кольями, поскольку для железа они неуязвимы. Немногие из воинов Одина приспособились к новой жизни. Им полагалось принять христианство – считалось, что вера в нового Бога избавит их от боевого безумия. Часть бывшей воинской элиты даже бежала в чужие края.

Но в IX–XI веках, когда викинги на быстроходных драккарах наводили ужас на народы Европы, берсерки еще были в чести. Казалось, что перед ними не может устоять никто. Крупные города, городки и деревни скандинавы опустошали в считаные дни. Ни одной приморской стране не было пощады от «свирепых язычников». В 30–50 годы IX века норвежцы напали на Ирландию. Согласно древним ирландским хроникам, в 832 году Тургейс захватил сначала Ольстер, а потом чуть ли не всю Ирландию и стал ее королем. В 84 году ирландцам наконец удалось избавиться от ненавистного правителя – Тургейс был убит. И тем не менее Ирландия осталась добычей норвежцев. Викинги сражались за нее между собой – данам остров тоже казался лакомым кусочком. В какой-то момент данам удалось договориться с ирландцами, но в 8 3 году норвежец Олав Белый захватил Дублин и создал на этих землях собственное государство, которое существовало более двухсот лет. Так Дублин стал плацдармом, с которого норвежцы продвигались дальше, в западные области Англии.

В 84 году ирландцам наконец удалось избавиться от ненавистного правителя – Тургейс был убит. И тем не менее Ирландия осталась добычей норвежцев. Викинги сражались за нее между собой – данам остров тоже казался лакомым кусочком. В какой-то момент данам удалось договориться с ирландцами, но в 8 3 году норвежец Олав Белый захватил Дублин и создал на этих землях собственное государство, которое существовало более двухсот лет. Так Дублин стал плацдармом, с которого норвежцы продвигались дальше, в западные области Англии.

Но даны решили взять реванш и осенью 86 года, если верить сагам, высадились на восточном побережье Англии. Отважных викингов вели Ивар Бескостный и Хальвдан – сыновья легендарного Рагнара Лодброка, а отца этого отпрыска рода Инглингов звали, в свою очередь, Сигурдом Кольцом. Время не сохранило достоверных сведений о том, действительно ли жил на земле такой человек, но саги рассказывают о том, что свое прозвище (Рагнар Волосатые Штаны) знаменитый военный вождь получил благодаря экзотическому амулету – штанам, которые собственноручно сшила его жена. Есть и другая легендарная версия: в детстве он упал в змеиное логово, но остался цел благодаря тому, что змеи не прокусили надетые на него кожаные «брюки». Однако змеи все-таки погубили конунга: в 86 году он во главе со своим войском вторгся в Нортумбрию, но король Элла II победил его и бросил в змеиный колодец. Сыновья Рагнара отомстили за отца: 21 марта 867 года датские воины в битве одолели англичан, король Элла II попал в плен и был предан мучительной казни. Ему рассекли ребра на спине, развели их в стороны наподобие крыльев и вытащили наружу легкие. Большинство историков ставит эту жуткую историю под сомнение: скорее всего, такой казни не существовало – так выглядело ритуальное глумление над трупами врагов. Но как бы там ни было, Западная Англия оказалась под властью норвежских викингов, а Восточная – датских.

Есть и другая легендарная версия: в детстве он упал в змеиное логово, но остался цел благодаря тому, что змеи не прокусили надетые на него кожаные «брюки». Однако змеи все-таки погубили конунга: в 86 году он во главе со своим войском вторгся в Нортумбрию, но король Элла II победил его и бросил в змеиный колодец. Сыновья Рагнара отомстили за отца: 21 марта 867 года датские воины в битве одолели англичан, король Элла II попал в плен и был предан мучительной казни. Ему рассекли ребра на спине, развели их в стороны наподобие крыльев и вытащили наружу легкие. Большинство историков ставит эту жуткую историю под сомнение: скорее всего, такой казни не существовало – так выглядело ритуальное глумление над трупами врагов. Но как бы там ни было, Западная Англия оказалась под властью норвежских викингов, а Восточная – датских.

Датчане продержались до 871 года, пока к власти не пришел Альфред Великий – первый из королей Уэссекса, который использовал в официальных документах титул «король Англии». Все гениальное просто: после долгих лет безуспешной борьбы с викингами Альфред понял, что скандинавы предпочитают морские сражения, и повелел отстроить крепости. В 878 году он выиграл крупное сражение на суше и изгнал чужеземцев из Уэссекса. Вождь датчан Гутрум был крещен. Однако захватчики остались на землях Англии, и к концу IX века на карте существовала «Область датского права» – Денло. Лишь в Х столетии она покорилась власти английских королей. Но в 1013 году в правление Этельреда Нерешительного, чье имя говорит само за себя, в Англию вторглось войско датчанина Свейна Вилобородого (Норвегия к этому времени уже была под властью данов). Вилобородым Свейна называли отнюдь не из-за формы бороды: напоминали вилы его усы. Свейн быстро захватил английские города и селения, и лишь у стен Лондона датчане понесли тяжелые потери. Но и Лондон в конце концов капитулировал: викинги окружили его, Этельред сбежал в Нормандию, и национальное собрание – витенагемот – провозгласило Свейна королем. Всего через недель он умер, и власть наследовал его сын Кнут, который сумел удержать страну в повиновении.

Все гениальное просто: после долгих лет безуспешной борьбы с викингами Альфред понял, что скандинавы предпочитают морские сражения, и повелел отстроить крепости. В 878 году он выиграл крупное сражение на суше и изгнал чужеземцев из Уэссекса. Вождь датчан Гутрум был крещен. Однако захватчики остались на землях Англии, и к концу IX века на карте существовала «Область датского права» – Денло. Лишь в Х столетии она покорилась власти английских королей. Но в 1013 году в правление Этельреда Нерешительного, чье имя говорит само за себя, в Англию вторглось войско датчанина Свейна Вилобородого (Норвегия к этому времени уже была под властью данов). Вилобородым Свейна называли отнюдь не из-за формы бороды: напоминали вилы его усы. Свейн быстро захватил английские города и селения, и лишь у стен Лондона датчане понесли тяжелые потери. Но и Лондон в конце концов капитулировал: викинги окружили его, Этельред сбежал в Нормандию, и национальное собрание – витенагемот – провозгласило Свейна королем. Всего через недель он умер, и власть наследовал его сын Кнут, который сумел удержать страну в повиновении. Однако в 1036 году после смерти Кнута трон достался внуку Свейна. Новый король – Хардакнут вызвал всеобщее неодобрение своей непомерной жадностью. Он обложил англосаксов такими податями, что вынудил многих бежать в леса. Отношения побежденных и победителей накалились до предела, но в 1042 году во время пира по случаю женитьбы знаменосца Хардакнут поднял кубок за здоровье новобрачных, сделал глоток и упал замертво. Англосаксы были спасены, и власть вернулась к старой англосаксонской династии: королем стал сын Этельреда Нерешительного Эдуард Исповедник. А в 1066 году Англию захватит Вильгельм Завоеватель – потомок датчанина Хрольва Пешехода, основавшего герцогство Нормандия во Франции, на земли которой скандинавы впервые попали в IХ веке, еще в правление Карла Великого. «Предвижу, сколько зла наделают эти люди моим преемникам и их подданным», – сказал могущественный император – и не ошибся. После его смерти государство распалось и правители погрязли в междоусобицах. Противостоять «драконам» уже никто не мог, и викинги вошли в Сену и Луару.

Однако в 1036 году после смерти Кнута трон достался внуку Свейна. Новый король – Хардакнут вызвал всеобщее неодобрение своей непомерной жадностью. Он обложил англосаксов такими податями, что вынудил многих бежать в леса. Отношения побежденных и победителей накалились до предела, но в 1042 году во время пира по случаю женитьбы знаменосца Хардакнут поднял кубок за здоровье новобрачных, сделал глоток и упал замертво. Англосаксы были спасены, и власть вернулась к старой англосаксонской династии: королем стал сын Этельреда Нерешительного Эдуард Исповедник. А в 1066 году Англию захватит Вильгельм Завоеватель – потомок датчанина Хрольва Пешехода, основавшего герцогство Нормандия во Франции, на земли которой скандинавы впервые попали в IХ веке, еще в правление Карла Великого. «Предвижу, сколько зла наделают эти люди моим преемникам и их подданным», – сказал могущественный император – и не ошибся. После его смерти государство распалось и правители погрязли в междоусобицах. Противостоять «драконам» уже никто не мог, и викинги вошли в Сену и Луару. Они разорили Руан, ограбили знаменитые монастыри, убили монахов, а простых людей, попавших в плен, обратили в рабов.

Они разорили Руан, ограбили знаменитые монастыри, убили монахов, а простых людей, попавших в плен, обратили в рабов.

Бронзовая пластинка XIII в. с изображением воина-берсерка

Французские хроники повествуют, что около 8 0 года викинги во главе с Хастингсом подошли к стенам Нанта. Они покорили его и предали огню. Вблизи павшего Нанта победители разбили лагерь и оттуда совершали набеги на города и монастыри по всей Франции. Лишь ненадолго викинги уплыли в Испанию, но, потерпев там фиаско, вернулись обратно и напали на Париж. Они разграбили город, а король Карл Лысый бежал в монастырь Сен-Дени. Скандинавы не знали пощады, но им мешал непривычный климат Франции. Захватчиков сразили жара и фрукты, которые они по неведению ели зелеными. Измученные викинги потребовали, чтобы король выплатил им дань и, получив немалую сумму серебром, наконец убрались вон. Но ненадолго…

Вскоре в Северную Францию явился изгнанный из Норвегии Хрольв Пешеход, или Роллон, сын Рогнвальда. На берегу моря Хрольв поклялся, что он умрет или станет властелином любой земли, которую сможет завоевать. Он сражался храбро, и в 912 году по договору в Сент-Клере французский король Карл Простоватый уступил ему часть Нейстрии, между рекой Эпт и морем. Так появилось герцогство Нормандия, то есть страна норманнов. Решительный Хрольв был все же слабее Карла, и тот поставил ему условие: признать себя вассалом короля и принять христианство. Хрольв крестился и получил бонус – руку дочери Карла Гизелы. Потом викинг взял в жены Поупу, дочь другого короля – Эда, которому наследовал Карл Простоватый. Она стала его второй женой – после смерти Гизелы. Хрольв раздавал земли своим соратникам, число которых росло, поскольку с севера прибывали все новые и новые отряды. Многие норманны принимали христианство по примеру своего правителя. Потомки викингов быстро усвоили французский язык, но кровь воинственных предков еще долго давала о себе знать – об этом свидетельствует история средневековой Европы.

На берегу моря Хрольв поклялся, что он умрет или станет властелином любой земли, которую сможет завоевать. Он сражался храбро, и в 912 году по договору в Сент-Клере французский король Карл Простоватый уступил ему часть Нейстрии, между рекой Эпт и морем. Так появилось герцогство Нормандия, то есть страна норманнов. Решительный Хрольв был все же слабее Карла, и тот поставил ему условие: признать себя вассалом короля и принять христианство. Хрольв крестился и получил бонус – руку дочери Карла Гизелы. Потом викинг взял в жены Поупу, дочь другого короля – Эда, которому наследовал Карл Простоватый. Она стала его второй женой – после смерти Гизелы. Хрольв раздавал земли своим соратникам, число которых росло, поскольку с севера прибывали все новые и новые отряды. Многие норманны принимали христианство по примеру своего правителя. Потомки викингов быстро усвоили французский язык, но кровь воинственных предков еще долго давала о себе знать – об этом свидетельствует история средневековой Европы.

Уже в IХ веке Франция стала плацдармом, с которого викингам удобно было продвигаться дальше на юг.![]() Около 860 года под предводительством Хастингса они пытались завоевать Рим. Однако до Вечного города викинги не добрались, приняв за него Лункс. Жители Лункса были прекрасно вооружены, а сам город укреплен. Увидев, что взять крепость силой тяжело, Хастингс пошел на хитрость. Он отправил в Лункс посла, которому приказал обмануть епископа и графа – владельца замка: дескать, его повелитель умирает и просит горожан продать чужестранцам еду и пиво. А главное, он хочет стать перед смертью христианином. Коварного Хастингса действительно принесли на щите в городскую церковь, где епископ крестил его. На следующий день в город вновь прибыли послы: теперь они просили похоронить Хастингса в церковной земле и сулили за это богатые дары.