Как формировалось рыцарство. Идеальный образ рыцаря.Рыцарский этнос и образ жизни

История создания… Как формировалось рыцарство. Идеальный образ рыцаря.Рыцарский этнос и образ жизни

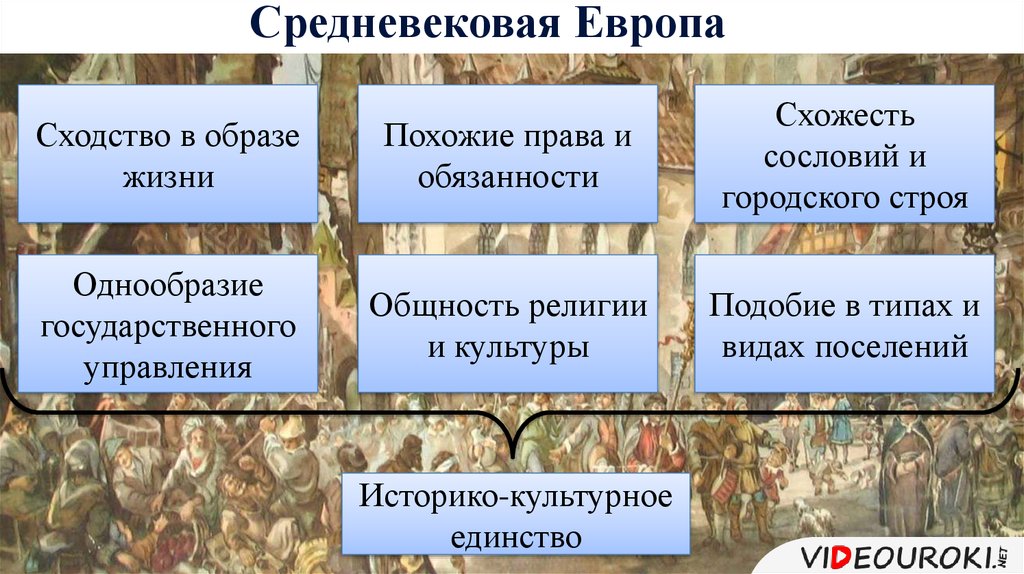

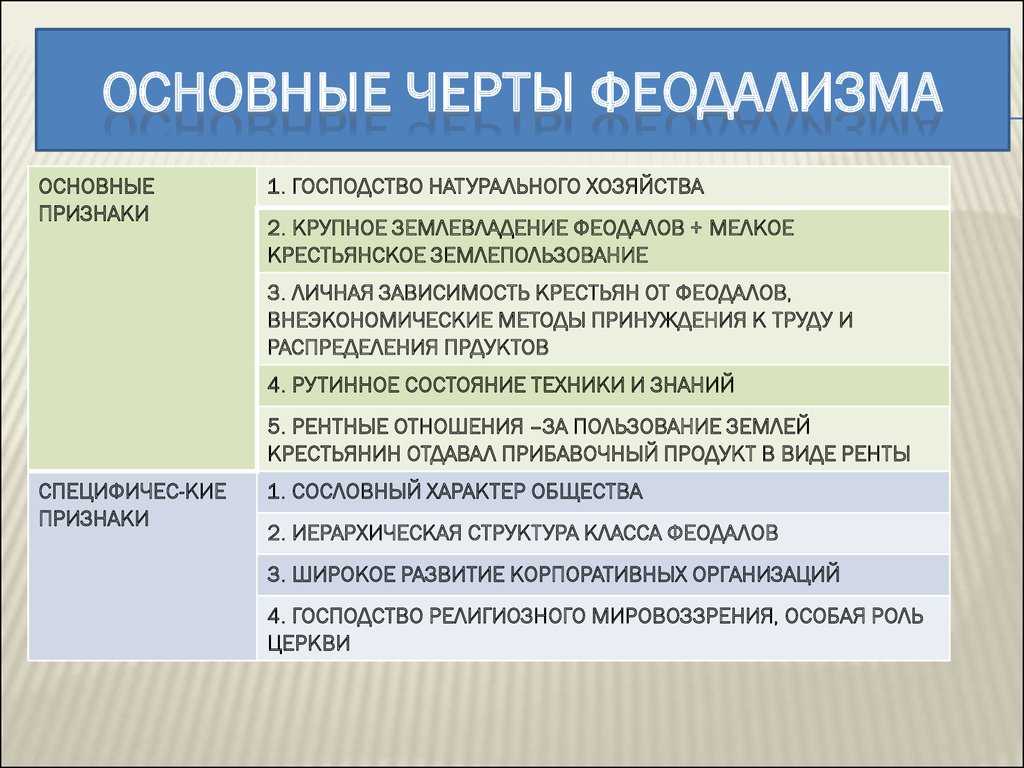

Как историческое явление рыцарство представляло собой особый привилегированный слой средневекового общества, основным занятием которого было военное дело.

Рыцарство – (от немецкого Ritter – конник) – военно-землевладельческое сословие в средневековой Западной Европе.

Рыцарство как понятие в широком смысле включает в себя всех светских феодалов-воинов, нобилитет.

Понятие рыцарства традиционно связывается с историей стран Западной и Центральной Европы, где в период расцвета средневековья к рыцарству, относились все светские феодалы-воины.

Рыцарями не рождались, а становились через обряд посвящения в рыцари. При этом для рыцаря считались обязательными такие моральные нормы, как смелость, верность долгу, благородство по отношению к женщине.

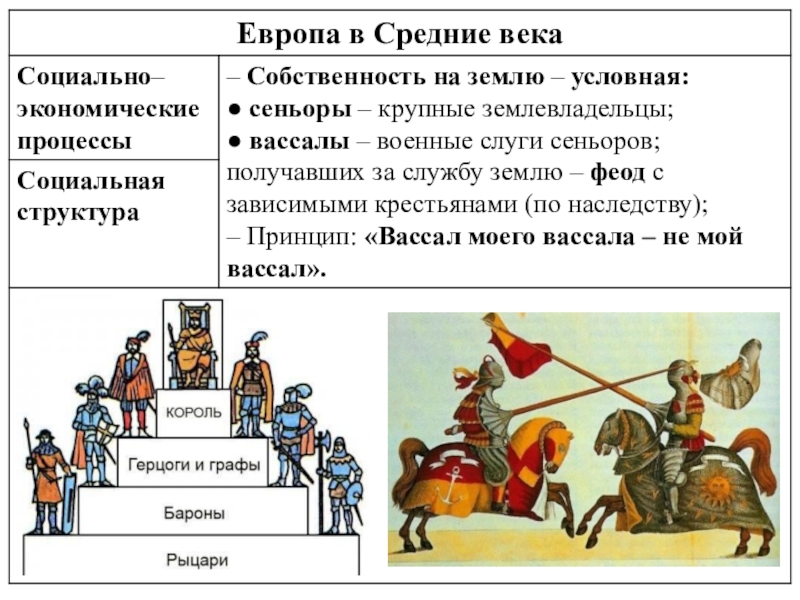

Формирование рыцарства происходило в период раннего средневековья (VII-VIII века), когда получили широкое распространение различные формы феодального землевладения: сначала пожизненные, а позже наследственные.

Именно феоды и были основным источником дохода феодала. Поместье содержалось за счет труда крестьян, находившихся в полной власти своего господина и обеспечивавших его всем необходимым для жизни.

Рыцари в основном жили в замках, которые строились на холмах или неприступных скалах, господствуя над окружающей местностью. Замки обычно представляли собой массив широких круглых или четырехугольных башен, окруженных зубчатыми стенами с бойницами для стрельбы. Часто за первой внешней стеной была расположена еще более высокая внутренняя стена. Над замковыми постройками возвышался донжон – главная башня, где обычно и жил хозяин замка с семьей.

В замке комнаты не были расположены в соответствии со строгой планировкой. Нередко большие залы с огромными каминами соседствовали с маленькими мрачными комнатами.

Обязательными атрибутами замков были подвалы, в которых не только хранились запасы продовольствия и находились колодцы с водой, но и содержались пленные и провинившиеся крестьяне.

Замки снабжали подъемными мостами, окружали рвами с водой, обустраивали подземные ходы и винтовые лестницы. Феодалы, обладая такими мощными укреплениями, могли успешно сдержать бунт восставших крестьян и отразить нападение воинственных соседей.

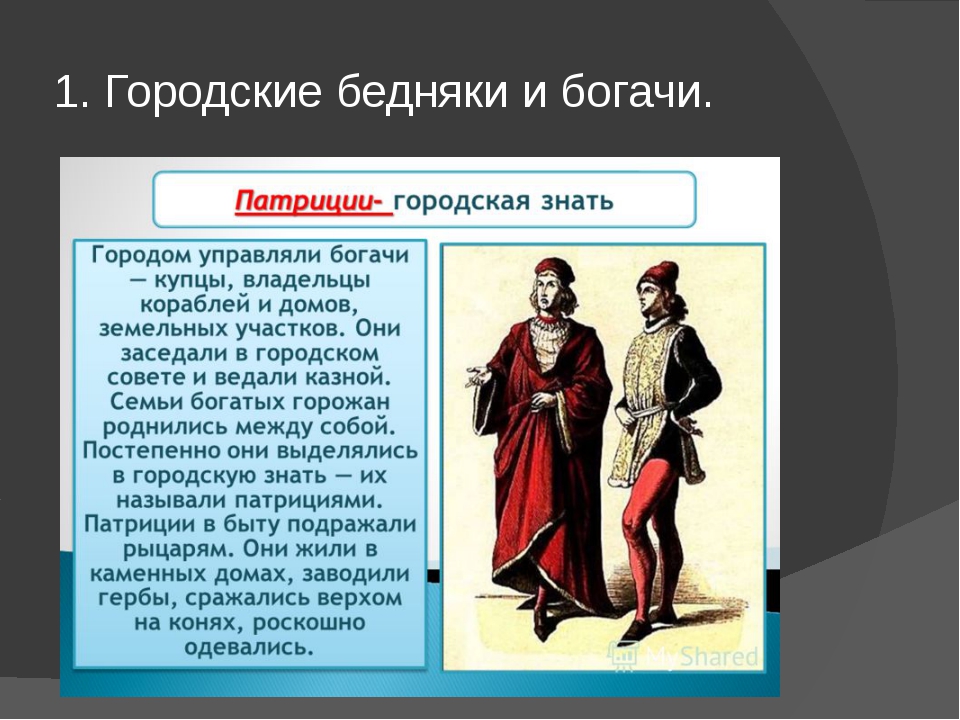

К XI веку рыцарство сложилось как особый слой средневекового общества. В эпоху классического Средневековья и позднее рыцарство превратилось в особое военно-аристократическое сословие, в военную аристократию, касту.

С утверждением земельно-собственнических отношений шло формирование рыцарства как военно-феодального сословия, расцвет которого пришелся на XI-XIV века.

Военная профессия обусловливала права и привилегии, а также определяла особые сословные воззрения, традиции, этические нормы и культурные ценности.

К основной военной обязанности рыцарей относилась защита чести и достоинства сюзерена, а также земель от посягательств как со стороны соседних феодальных властителей в междоусобных войнах, так и войск других государств в случае внешнего нападения.

Рыцарское войско было могущественной силой. Вооружение рыцарей и тактика их боя соответствовали существовавшим в то время военным задачам и масштабам военных операций. Технический уровень был надлежащим к уровню своего времени. Рыцарская конница была малоуязвима для пеших воинов и крестьянского ополчения, поскольку защищалась металлическими военными доспехами,

Не только феодальные войны закрепляли социальную роль рыцарства. Рыцарство, в условиях феодальной раздробленности при относительной слабости королевской власти, будучи скрепленное системой вассалитета в единую привилегированную корпорацию, охраняло право собственности феодалов на землю, основу их господства.

Рыцарство также влияло и на политические процессы эпохи, поскольку социальные интересы феодального класса в целом и нормы рыцарской морали до известной степени сдерживали тенденции к объединению, ограничивали феодальную вольницу.

В процессе централизации раздробленных земель в единое государство рыцарство составляло основную военную силу королей в их противостоянии знати в борьбе за территориальное объединение страны и реальную власть в государстве.

Участие в рыцарском войске требовало финансовой обеспеченности, поэтому земельное пожалованье было как вознаграждением за службу, так и источником материального дохода для несения этой службы, так как и боевого коня, и дорогое тяжелое вооружение (копье, меч, булаву, доспехи, броню для коня) рыцарь приобретал на собственные средства.

Рыцарские доспехи состояли из огромного количества деталей, число которых могло доходить до двухсот. Вес военного снаряжения также был приличным – до 50 кг.

Будущих воинов-рыцарей обучали по специальной системе рыцарского обучения и воспитания. В Западной Европе мальчики росли в семье до 7 лет, затем до 14 лет воспитывались в качестве пажа при дворе сеньора. Следующий этап – оруженосец, и, наконец, совершалась церемония посвящения их в рыцари.

В Западной Европе мальчики росли в семье до 7 лет, затем до 14 лет воспитывались в качестве пажа при дворе сеньора. Следующий этап – оруженосец, и, наконец, совершалась церемония посвящения их в рыцари.

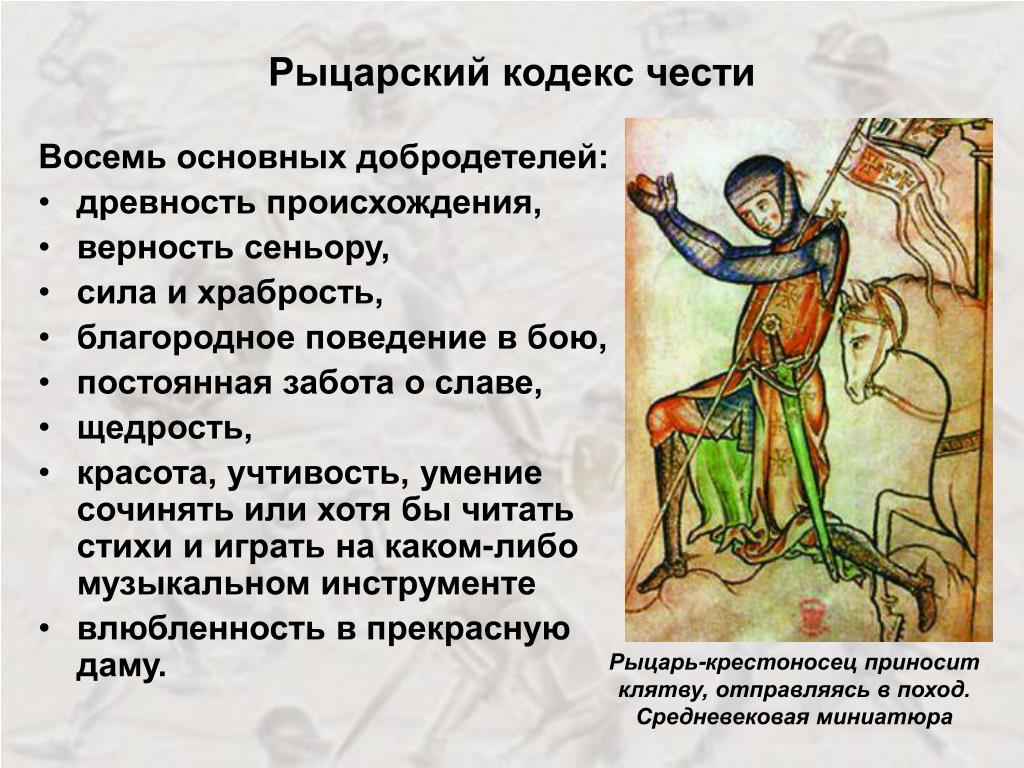

Рыцарь традиционно должен был знать основные правила рыцарского «кодекса»: разбираться в вопросах религии и правилах придворного этикета. Кроме того, рыцарь обязан был и владеть рыцарскими добродетелями: верховой ездой, фехтованием, искусным обращением с копьем, плаванием, охотой, игрой в шашки, сочинением и пением стихов в честь дамы сердца.

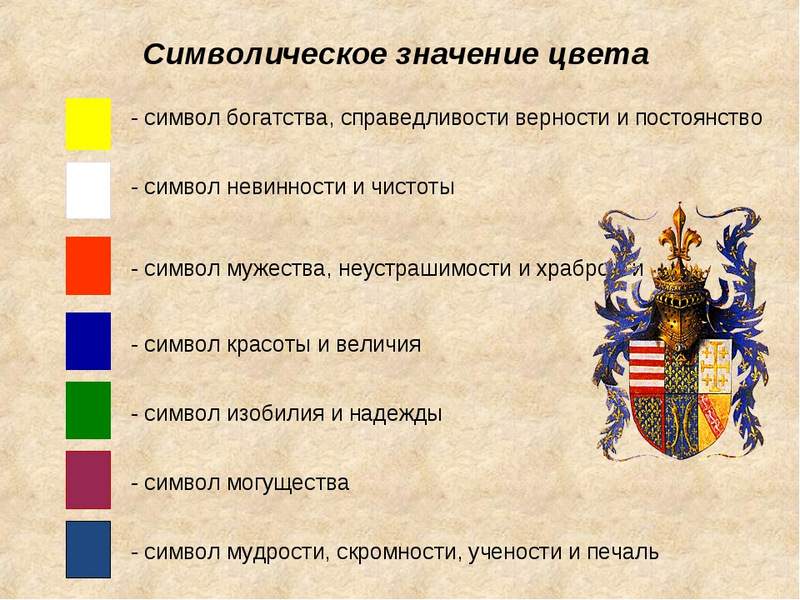

Рыцарь, посвящающий в звание, согласно европейскому обычаю, ударял посвящаемого мечом плашмя по плечу, при этом произносил формулу посвящения, одевал шлем и золотые шпоры, вручал посвящаемому меч – символ рыцарского достоинства – и щит с изображением герба и девиза.

Посвященный должен был дать клятву верности, а также обязательство соблюдать кодекс чести.

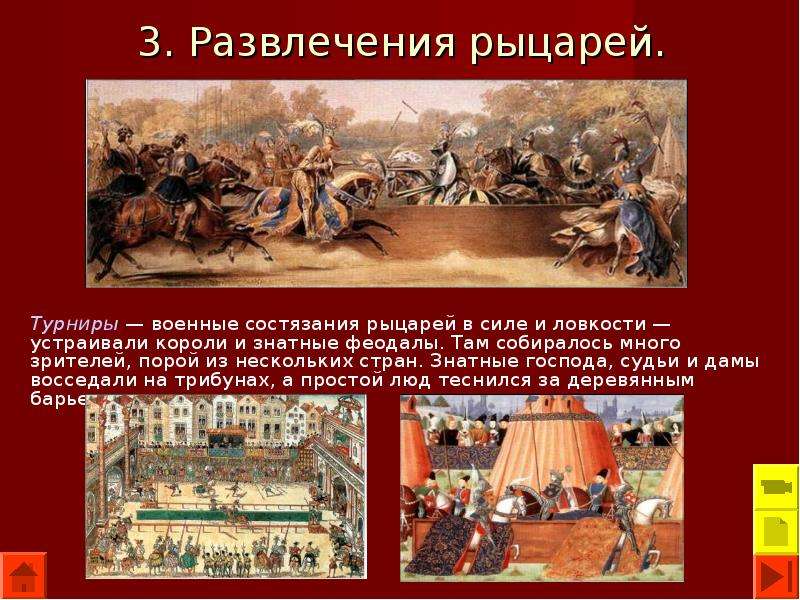

Ритуал посвящения в рыцари завершался демонстрацией воинской выучки и храбрости – рыцарским турниром (поединком).

К рыцарским достоинствам традиционно относились презрение к опасности и воинская отвага, благородное отношение к женщине, гордость, внимание к нуждающимся в помощи членам рыцарских фамилий. А скаредность и скупость осуждались, не прощалось, разумеется, предательство.

Война, охота и рыцарские турниры были основными занятиями рыцарства. Практически не занимался рыцарь и ведением хозяйства.

Жена рыцаря до крестовых походов занимала незначительное место в жизни рыцаря, проводя большую часть времени на своей половине и редко показываясь перед обитателями замка.

Но уже к XII веку идеал грубого, малообразованного рыцаря сменился другим: в рыцарях стали ценить обходительность, любезность, галантность, вкус к изящному, образованность, хорошие манеры.

В XII столетии появились культ Дамы и куртуазная любовь, в результате чего рыцарей во Франции стали называть шевалье, в Германии – Риттерами, а в Испании – кабальерос.

Но идеал не всегда был в согласии с реальностью.

Отдельно следует упомянуть рыцарские походы в чужие земли, например, в Иерусалим или Константинополь. Во время таких крестовых походов рыцарские «подвиги» зачастую приносили горе, разорение, поругание и позор не одним простолюдинам.

В то же время крестовые походы способствовали становлению идей, морали рыцарства, обычаев, взаимодействию восточных и западных традиций.

Для защиты и расширения владений крестоносцев в ходе крестовых походов возникли особые организации западноевропейских феодалов – духовно-рыцарские ордены.

К ним относятся: орден Тамплиеров (1118), орден Иоаннитов (1113), Тевтонский орден (1128). Позже в Испании образовались ордены Калатрава, Сант-Яго, Алькантара, а в Прибалтике – ордены Меченосцев и Ливонский.

Членами орденов давались различные монашеские обеты – нестяжание, отказ от имущества, целомудрие, повиновение. Нередкр рыцари носили схожие с монашескими одеяния, а под ними – военные доспехи.

Каждый орден имел свою отличительную одежду. Так, у тамплиеров это был белый плащ с красным крестом.

Ордены рыцарей организационно строились на основе строгой иерархии, возглавляемой выборным магистром, который утверждался папой римским. При магистре с законодательными функциями действовал капитул (совет).

С рыцарством извечно связана тема поиска и обретения Святого Грааля. Традиции Грааля освещают альтернативный путь к спасению, символ внутреннего поиска человеческого совершенства и единства с Богом.

Святой Грааль в разное время отождествлялся с разными объектами – чашей, кубком, драгоценным камнем, птицей Феникс, даже сосудом, в котором хранилась Туринская плащаница, однако общим предметом поиска Грааля фактически оказывается даже не сам объект, а те эффекты, которые с ним связаны, и тот способ, который изменяет самого человека – его сердце, ум и душу.

Со Святым Граалем появляется и Братство Грааля, в которое могут попасть лишь чистые сердцем – те, кто проявил великую преданность Вышнему смирением своего сердца, послушанием, самоотверженностью, стремлением помогать слабым, сражаться за добро, и, наконец, кто всю свою жизнь боролся во имя защиты священного достоинства Грааля.

В континентальной Европе с понятием Грааля связан самый обширный корпус мифов и легенд. Хотя наследие Грааля строится на древних реликвиях раннего христианства, сама христианская церковь никогда не признавала данного факта. Несмотря на свое в равной степени романтическое и религиозное происхождение, учение Грааля остается не провозглашенной ересью. Вслед за учреждением папой Григорием IX в 1231 году католической инквизиции церковь осудила учение о Граале и все касающиеся его материалы были изъяты из общего пользования.

Средневековая литература смогла вопреки христианскому аскетизму опоэтизировать земные радости, прославить подвиги рыцарей, при этом не только воплощала рыцарские идеалы, но и формировала их.

Примером тому можно назвать эпос высокого патриотического звучания – французскую «Песнь о Роланде», испанскую «Песнь о моем Сиде», а также предметы рыцарской поэзии – лирику трубадуров и труверов во Франции и миннезингеров в Германии. Сюда же относится и рыцарский роман, например, история любви Тристана и Изольды, представлявшие собой так называемую «куртуазную литературу» с обязательным культом дамы.

Уже с XV века рыцарство теряет значение основной военной силы феодальных государств в Европе. Закат славы французского рыцарства начался с «битвы шпор», имевшей место 11 июля 1302 года, когда пешее ополчение фландрских горожан разгромило французскую рыцарскую конницу.

В дальнейшем неэффективность действий французского рыцарского войска с очевидностью проявилась в Столетней войне, когда рыцари потерпели ряд тяжелейших поражений от английской армии. Разумеется, выдержать конкуренцию наемных армий, использовавших огнестрельное оружие, рыцарство оказалось не способным.

Разумеется, выдержать конкуренцию наемных армий, использовавших огнестрельное оружие, рыцарство оказалось не способным.

Разложение феодализма и зарождение капиталистических отношений вскоре привели к исчезновению его с исторической арены. Поэтому в XVI-XVII веках рыцарство окончательно утратило специфику особого сословия и вошло в состав дворянства.

Дворянская этика последующих веков с учетом благородных принципов верности долгу и достойного служения отечеству, что очевидно, стала нести в себе влияние рыцарской эпохи. Представители старых рыцарских родов, воспитанные на военных традициях предков, составили в дальнейшем офицерский корпус армий абсолютистского времени. Они отправлялись в рискованные морские экспедиции, осуществляли колониальные захваты.

Понравилась статья? Отправьте автору вознаграждение:

Рыцари – кратко — Русская историческая библиотека

читайте также статьи Вооружение рыцаря в Средневековье, Духовно-рыцарские ордена, Феодальный замок. Общая характеристика феодального строя Европы дана в статье Феодализм на Западе

Общая характеристика феодального строя Европы дана в статье Феодализм на Западе

Средневековое военное общество, образуемое рыцарями, имеет свои особые обычаи, которым все обязаны подчиняться. Обращаться с оружием рыцаря нелегко; поэтому, прежде чем носить его, надо пройти обучение. Носить это оружие есть честь; поэтому прежде, чем возложить его на себя, надо быть объявленным достойным этой чести. Никто не рождается рыцарем: человек становится рыцарем в силу торжественного акта; сам король должен быть произведен в рыцари. Обрисуем кратко обычаи рыцарского воспитания и посвящения.

Доспехи и вооружение средневековых рыцарей

Всякий молодой дворянин, которому предстоит стать рыцарем, начинает с того, что изучает ремесло военного человека: учится ездить верхом, владеть оружием, взбираться по лестнице. Но он может проходить выучку или в доме своего отца (особенно так делают сыновья знатных родителей), или у чужого человека (как, по-видимому, обычно и поступали). В большинстве случаев отец посылает своего сына к какому-нибудь сеньору богаче себя, который принимает молодого человека на свою службу и кормит его; отсюда слово nourri (питомец), часто встречающееся в средневековых балладах (сеньор говорит: mon nourri).

В большинстве случаев отец посылает своего сына к какому-нибудь сеньору богаче себя, который принимает молодого человека на свою службу и кормит его; отсюда слово nourri (питомец), часто встречающееся в средневековых балладах (сеньор говорит: mon nourri).

Рыцарское обучение сопровождается службой в качестве оруженосца, а с последней связана служба в качестве комнатного слуги, характерная для рыцарских нравов. Оруженосец помогает своему господину одеваться и раздеваться; он подает блюда и служит за столом; он делает постели. Эти услуги, которые древний человек считал унизительными и возлагал на своих рабов, становятся почетными в глазах средневекового дворянства (они были такими уже в глазах германцев; об этом упоминает Тацит).

В течение этого периода, который продолжается от пяти до семи лет, молодой дворянин, называющийся оруженосцем, или damoiseau (маленький господин), не имеет права носить оружие.

Рыцари. Фрагмент Гентского алтаря, художник Ян ван Эйк

Когда он окончил свое учение – обычно между 18 и 20 годами, – если он достаточно богат, чтобы вести жизнь рыцаря, он вступает в рыцарское сословие посредством военного обряда, который описывают рыцарские поэмы.

Молодой человек, выкупавшись в ванне, надевает кольчугу и шлем. Рыцарь, иногда отец посвящаемого, но чаще – кормивший его сеньор, привешивает к его поясу меч, который он с этой минуты будет носить постоянно. Эта главная часть церемонии называется adouber. Обычно рыцарь сильно ударяет молодого человека кулаком по затылку; это называется colèe. Затем новый рыцарь садится на коня, берет копье и на всем скаку поражает заранее приготовленное чучело; это называется quintaine. Такова процедура посвящения в рыцари в XII веке.

Иногда она ограничивается даже одним актом – ударом по затылку: это делают тогда, когда хотят избежать расходов. Историк Бомануар рассказывает об одном следствии, которое, чтобы считаться действительным, должно было быть произведено определенным числом рыцарей. Так как одного рыцаря не доставало, то некоего дворянина тут же посвятили в рыцари. Один из рыцарей ударил его и сказал: «Будь рыцарем».

Позже [1] духовенство ввело обряды, превратившие рыцарское посвящение в сложную религиозную церемонию. Молодой человек после поста проводил ночь, предшествовавшую посвящению, в молитве; это называлось veillée d’armes. Утром он присутствовал при обедне; шпагу клали на алтарь, как бы посвящая ее на служение Богу; священник благословлял ее, говоря: «Услышь, Господи, мои молитвы и благослови твоей всемогущей десницей этот меч, которым хочет препоясаться твой раб (такой-то)». Затем он произносил проповедь, в которой напоминал будущему рыцарю его обязанности по отношению к церкви, бедным и вдовам.

Молодой человек после поста проводил ночь, предшествовавшую посвящению, в молитве; это называлось veillée d’armes. Утром он присутствовал при обедне; шпагу клали на алтарь, как бы посвящая ее на служение Богу; священник благословлял ее, говоря: «Услышь, Господи, мои молитвы и благослови твоей всемогущей десницей этот меч, которым хочет препоясаться твой раб (такой-то)». Затем он произносил проповедь, в которой напоминал будущему рыцарю его обязанности по отношению к церкви, бедным и вдовам.

Для церемонии выбирали обычно или дни больших праздников, особенно Пасху и Троицу, или какой-нибудь исключительный случай, вроде бракосочетания или крещения принца, или даже момент сражения. Тогда сразу посвящали целую толпу новых рыцарей.

Французский рыцарь в глухом шлеме

Только богатые феодалы становились рыцарями. Бедные дворяне избегали издержек на церемонии и расходов рыцарской жизни: они оставались оруженосцами всю жизнь. Таким образом, существовали оруженосцы двух родов: одним недоставало лет, другим – средств, чтобы сделаться рыцарями. В Англии, где кавалерия была бесполезна, дворяне почти совершенно перестали принимать рыцарское посвящение и предпочитали оставаться сквайрами.

В Англии, где кавалерия была бесполезна, дворяне почти совершенно перестали принимать рыцарское посвящение и предпочитали оставаться сквайрами.

[1] Известен итальянский обрядник благословения шпаги, относящийся к концу XI в., но общепринятым этот обычай становится только в XIII столетии.

Рыцари — Феодализм: права и обязанности

Карл Смелый принимает клятву верности | Под сеньорами в социальной иерархии в феодальном строе стояли рыцари. Рыцари были профессиональными бронированными кавалерийскими воинами, некоторые из которых были вассалами, занимающими земли лордов, чьим армиям они служили. Поскольку верность и почтение были ключевыми элементами феодализма, феодальное владение даровалось рыцарю после церемонии награждения, призванной создать прочную связь между вассалом и его лордом. Рыцарь присягал на верность своему господину — Клятва верности. Клятва верности была обещанием верно служить лорду. |

Средневековые рыцари в битве

Рыцарь в готических доспехах

Рыцарь, награжденный землей, присягнул на военную службу. Всякий раз, когда вспыхивала война, рыцари должны были сражаться, чтобы защитить Господа, землю и людей. Рыцари и их армии должны были сражаться ограниченный период в 40 дней. Лорды и рыцари должны были предоставить обученных солдат для битвы за короля, а также свое оружие, доспехи и одежду.

Сначала большинство рыцарей были скромного происхождения, большинство из них даже не владели землей, но к концу двенадцатого века рыцари считались членами знати и следовали системе учтивого рыцарского поведения, называемой рыцарством. Феодальная структура позволяла представителям одного социального положения переходить на следующий уровень, и именно к этому стремились многие. Сквайры и пажи средневековья жаждали стать рыцарями. Рыцарь, проявивший храбрость в бою, мог стать богатым. Затем самые богатые и могущественные рыцари присоединялись к дворянству.

Сквайры и пажи средневековья жаждали стать рыцарями. Рыцарь, проявивший храбрость в бою, мог стать богатым. Затем самые богатые и могущественные рыцари присоединялись к дворянству.

Не каждый мог стать рыцарем. Во-первых, рыцари обычно происходили из богатой или знатной семьи. Мальчики, которые готовились стать рыцарями, обычно были сыновьями рыцарей или лордов. В раннем возрасте 7 лет мальчика отправляют в дом другого рыцаря или лорда и там даруют титул «пажа». За это время их научили правильным манерам и религии, а также тому, как читать, писать и говорить по-французски и по-латыни. Пажи приобрели свои первые навыки рыцарства, подражая рыцарям и практикуя бой друг с другом, используя деревянные мечи и копья. Различные части рыцарских доспехов | Европейский меч X века В возрасте 14 лет паж стал оруженосцем. Оруженосец был учеником рыцаря, который занимался доспехами рыцаря, подавал ему еду, ухаживал за его лошадью и чистил его оружие. |

У рыцарей, как и у лордов, тоже было свободное время. Обычным развлечением рыцарей была охота с луком и стрелами. Эта экспедиция могла длиться несколько дней, и охотничья группа обычно состояла из многих людей, включая друзей, домочадцев и посетителей, а также большое количество слуг. Турниры также были популярным развлечением на открытом воздухе. Иногда рыцарь мог даже зарабатывать этим на жизнь. Турниры были неотъемлемой частью феодализма, поскольку они служили необходимой тренировочной площадкой для рыцарей.

Часть земли, пожалованной рыцарю, будет оставлена для самого рыцаря, а остальная часть будет роздана крестьянам и крепостным. Земли, предоставленные рыцарям в Англии, назывались поместьями, и рыцарь жил в поместье в своем вотчине. Их основная роль заключалась в том, чтобы защищать короля, и поэтому им платили довольно хорошо. Рыцарь также мог зарабатывать деньги и даже славу на турнирах. Таким образом, самые успешные из рыцарей смогли увеличить свои земли и приобрести больше солдат, которым они могли предоставить землю в свою очередь за присягу на верность.

Их основная роль заключалась в том, чтобы защищать короля, и поэтому им платили довольно хорошо. Рыцарь также мог зарабатывать деньги и даже славу на турнирах. Таким образом, самые успешные из рыцарей смогли увеличить свои земли и приобрести больше солдат, которым они могли предоставить землю в свою очередь за присягу на верность.

крестьяне

Смелая смесь новостей и идей

Изображение королевских владений в феодальной Англии, около 1310 года. / Wikimedia Commons

Что такое феодализм?

До периода, известного как Средневековье, Римская империя контролировала большую часть Западной Европы. Под властью римлян Европа была организованным и единым регионом. Но в 400 году нашей эры Римская империя разделилась на две части: западную и восточную. Со временем восток процветал, а запад приходил в упадок. Различные германские племена стали переселяться в страны Западной Европы; они жили по своим законам и под властью своих вождей или королей. Без центрального правительства жизнь людей на Западе сильно изменилась.

Различные германские племена стали переселяться в страны Западной Европы; они жили по своим законам и под властью своих вождей или королей. Без центрального правительства жизнь людей на Западе сильно изменилась.

В начале средневековья Европа была разделена на небольшие области, управляемые местными лордами, и каждый из лордов издавал свой собственный свод законов, которым нужно было следовать; это часто приводило к большим конфликтам и беспорядкам. В то время самым успешным правителем был франкский король по имени Карл Великий, чья империя включала большую часть Западной и Центральной Европы. Карл Великий поддерживал порядок во всем своем королевстве и следил за дворянами и помещиками, которые имели привычку делать все, что хотели.

Карл Великий держит шар и меч. Карл Великий отправил специальных агентов в каждый район, чтобы проверить, выполняют ли дворяне его приказы. Он также наградил дворян за их военную поддержку. В обмен на предоставление рыцарей он дал дворянам земельные наделы. Эта практика заложила основу феодализма, системы правления, при которой земля обменивалась на военную службу рыцарей.

В обмен на предоставление рыцарей он дал дворянам земельные наделы. Эта практика заложила основу феодализма, системы правления, при которой земля обменивалась на военную службу рыцарей.

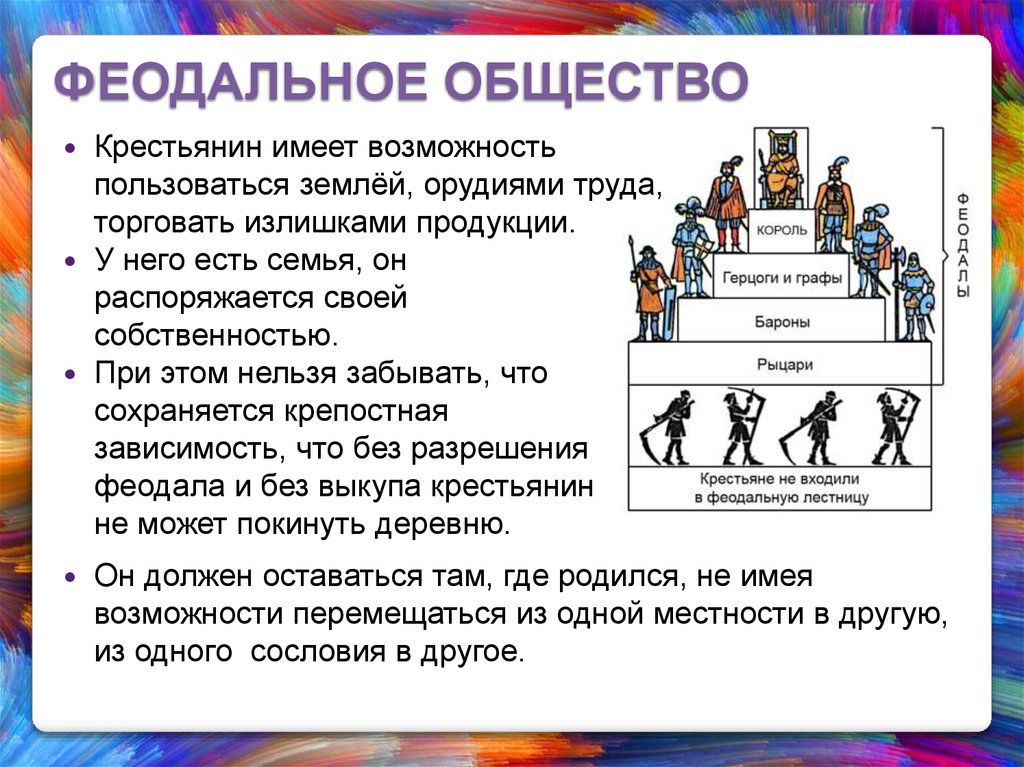

Подъем феодализма в средневековой Европе сильно повлиял на социальную структуру, особенно на права и обязанности дворян и крестьян. Эта жесткая социальная структура, в свою очередь, оказала значительное влияние на общество в различных направлениях, начиная от повседневной жизни людей и заканчивая экономикой в целом.

Церемония почтения. Феодализм является наиболее характерным и значительным фактором раннего и среднего средневековья. Феодализм был социальной, экономической и политической структурой Западной Европы того времени. В раннем средневековье феодализм пронизывал все аспекты жизни общества и экономики, определяя все: от отношений между королями и лордами до того, как фермеры выращивали и использовали свой урожай. Поскольку экономика Европы была основана на сельском хозяйстве, феодализм сформировал социальное расслоение, разделившее различные классы, но в то же время связавшее их узами лояльности, долга и служения.

Человек с более высоким социальным статусом предложит защиту и покровительство. В обмен человек на более низком уровне предлагал лояльность и обещал доставить свою прибыль, например, урожай или часть заработанных денег.

В раннем Средневековье феодализм был наиболее заметен в сельских районах Европы, главным образом в современной Франции, Германии и Англии. Главной силой феодализма была экономика. Более городские районы, такие как Италия, Испания и юг Франции, так и не приняли эту систему полностью. Поскольку в то время Европа была очень сельской, экономика стала синонимом сельского хозяйства. Феодализм был непосредственно связан с землей: как она использовалась и кто получал от нее выгоду.

«В период, когда войны и голод были непрекращающимися, служба в обмен на защиту стала лейтмотивом общества»

Историк Марджори Роулинг

В феодальной системе большинство прав и привилегий было предоставлено Высшие классы. В иерархической структуре на самом верху стояли короли, за которыми следовали дворяне, рыцари и вассалы или крестьяне.

Важнейшим аспектом этих договоренностей была лояльность. Член данного класса присягнул на верность вышестоящему лицу, дав торжественное обещание, называемое клятвой верности. Эта связь шла вверх и вниз по всей феодальной иерархии.

Феодализм представлял собой сложное устройство, которое определяло отношения между различными уровнями социальной иерархии. Эти отношения основывались на личных связях; например, лорд может гарантировать крестьянину место на своей земле, потому что их семья могла работать там на протяжении поколений.

Король

Les Très Riches Heures du duc de Berry Septembre. В Средние века экономика в основном основывалась на сельском хозяйстве. В земледельческом обществе земля приравнивалась к богатству: чем больше у вас было земли, тем вы были богаче. Экономист Кеннет Юпп отмечает, что в раннем Средневековье «земля оплачивала практически все расходы правительства… на большей части территории Европы». Таким образом, человек, который контролировал землю, был очень важен. До феодализма римляне верили в частную собственность на землю.

До феодализма римляне верили в частную собственность на землю.

Тем временем различные варварские племена обычно делили его совместно. Однако при феодализме королю или монарху принадлежала вся земля в стране. Короли владели этой землей по тому, что они считали «божественным правом», правом на власть, дарованным Богом, а затем передававшимся по наследству. Король правил всем королевством и отвечал за всю землю, но для короля было физически невозможно контролировать каждую часть своего огромного королевства в одиночку.

Например, когда Вильгельм I, также известный как Вильгельм Завоеватель, выиграл битву при Гастингсе, он не мог в одиночку контролировать всю Англию. После того, как Вильгельм I выиграл битву, он все еще оставался герцогом Нормандии, поэтому ему приходилось неделями ездить во Францию, чтобы оставаться у власти. Поэтому ему нужен был способ сохранить контроль над Англией и сохранить лояльность своего народа. Сначала он построил замок — Лондонский Тауэр — чтобы доминировать над городом. Там он держал солдат, чтобы держать народ Англии в узде. Однако он все еще нуждался в реальном способе управления страной. Вот где феодализм вступает в игру. Вильгельм разделил страну на участки земли. Эти участки земли были «отданы» дворянам, готовым умереть в бою за Вильгельма. Они, в свою очередь, должны были присягнуть Уильяму.

Там он держал солдат, чтобы держать народ Англии в узде. Однако он все еще нуждался в реальном способе управления страной. Вот где феодализм вступает в игру. Вильгельм разделил страну на участки земли. Эти участки земли были «отданы» дворянам, готовым умереть в бою за Вильгельма. Они, в свою очередь, должны были присягнуть Уильяму.

Части земли, дарованные дворянам королем, обычно отдаваемые за службу в бою или иным образом, назывались феодами. Феодальные владения различались по размеру. Некоторые из них были отдельными поместьями, достаточно большими, чтобы прокормить одного рыцаря и его семью. Другие были очень большими, состоящими из целых стран или провинций. Король также даровал земли менее сильным военным, рыцарям, которых называли вассалами.

Король имел полную собственность и власть в своем королевстве, поэтому он мог делать все, что ему заблагорассудится. Это означало, что иногда землю можно было отдать дворянину, присягнувшему на верность королю. Однако иногда это означало оставить землю в семье и передать ее своим преемникам, подобно тому, как Карл Великий разделил свою землю. Из Карла Великого Divisio Regnorum , официальное заявление короля о том, как он планирует разделить землю между тремя своими сыновьями:

Однако иногда это означало оставить землю в семье и передать ее своим преемникам, подобно тому, как Карл Великий разделил свою землю. Из Карла Великого Divisio Regnorum , официальное заявление короля о том, как он планирует разделить землю между тремя своими сыновьями:

«Чтобы не оставить моим сыновьям запутанный и нерешенный вопрос споров и разногласий относительно статуса всего моего королевства , Я разделил все тело царства на три части; ту часть, которую каждый из них должен охранять и править, я повелел описать и обозначить. Я сделал это для того, чтобы каждый был доволен своей долей согласно моему постановлению. И чтобы каждый мог стремиться защищать границы своего царства, которые противостоят чужеземным народам, и сохранять мир и милосердие со своими братьями».

Дворяне

Апрель: «Très Riches Heures Du Duc De Berry С точки зрения социальной иерархии феодальной системы дворяне или бароны были вторыми по богатству и могуществу после короля в цепочке. Дворяне были награждены или арендованы землей, называемой вотчиной или вотчиной, от короля, которому они присягали на верность. Те, кто получил феодальные владения, назывались вассалами короля. Король был сеньором вассала. Вассалы служили ему, предоставляя ему армии и рыцарей для защиты. Лорды были обязаны присягой и верностью королю. Они были обязаны предоставить королю определенное количество рыцарей. Количество рыцарей, которое вассал должен своему королю, обычно зависело от размера феодального владения. Владелец великого феода мог быть обязан королю десятками или даже сотнями рыцарей. Этот уровень вассалитета назывался лордами, дворянами, главными арендаторами или баронами.

Дворяне были награждены или арендованы землей, называемой вотчиной или вотчиной, от короля, которому они присягали на верность. Те, кто получил феодальные владения, назывались вассалами короля. Король был сеньором вассала. Вассалы служили ему, предоставляя ему армии и рыцарей для защиты. Лорды были обязаны присягой и верностью королю. Они были обязаны предоставить королю определенное количество рыцарей. Количество рыцарей, которое вассал должен своему королю, обычно зависело от размера феодального владения. Владелец великого феода мог быть обязан королю десятками или даже сотнями рыцарей. Этот уровень вассалитета назывался лордами, дворянами, главными арендаторами или баронами.

В своих владениях лорды обладали абсолютной властью. Они установили и управляли своими собственными правовыми системами, собирали налоги, создавали собственную валюту и управляли выращиванием сельскохозяйственных культур. Права на феодальное владение и титулы на землю передавались из поколения в поколение, обычно по мужской линии. Если у лорда не было преемника, земля отдавалась церкви в знак благочестия. Дворяне были очень сильны, потому что контролировали армии. Фактически дворяне часто воевали между собой за территории.

Если у лорда не было преемника, земля отдавалась церкви в знак благочестия. Дворяне были очень сильны, потому что контролировали армии. Фактически дворяне часто воевали между собой за территории.

Управление поместьем отнимало много времени. Для лорда, который сам делал что-либо из структуры, считалось ниже его уровня — он считался скорее менеджером. Его жена тоже была как бы «управляющей» поместья. Ожидалось, что она будет следить за тем, чтобы повседневные операции, такие как управление слугами и ведение финансовых счетов, проходили гладко. Несмотря на эти обязанности жены лорда, женщины в то время имели мало прав и должны были во всем следовать за своими мужьями и отцами.

Повседневная жизнь лорда состояла из посещения собраний по поводу его земли. Ожидалось, что лорд будет осуществлять свою судебную власть над жителями страны; они будут слышать отчеты об урожае, урожае, поставках и финансах, таких как налоги и арендная плата. Лорд разрешал споры между арендаторами. Лорд также решал, может ли подданный жениться или на ком он может жениться. В отличие от подчиненных им рабочих, у лордов был досуг, чтобы упиваться многочисленными занятиями. По мере развития средневекового периода культура менялась, становясь более изысканной и элегантной. Время было потрачено на искусство, такое как поэзия и музыка.

Лорд разрешал споры между арендаторами. Лорд также решал, может ли подданный жениться или на ком он может жениться. В отличие от подчиненных им рабочих, у лордов был досуг, чтобы упиваться многочисленными занятиями. По мере развития средневекового периода культура менялась, становясь более изысканной и элегантной. Время было потрачено на искусство, такое как поэзия и музыка.

Иногда даже владения, дарованные королем, были слишком велики, чтобы лорды могли ими управлять. Лорды, или бароны, должны были дополнительно разделить свои земли, и они были «отданы» доверенным рыцарям, которые также хорошо сражались в битвах. Ему дали участок земли для управления, и он должен был принести присягу барону, подобно тому, как барон приносил присягу королю, собирать налоги, когда им было приказано это делать, и предоставлять солдат со своей земли, когда они были нужны. Утверждается, что присяга действительно дается королю, а не барону.

Рыцари

Карл Смелый принимает клятву верности Под лордами в социальной иерархии феодальной системы стояли рыцари. Рыцари были профессиональными бронированными кавалерийскими воинами, некоторые из которых были вассалами, занимающими земли лордов, чьим армиям они служили.

Рыцари были профессиональными бронированными кавалерийскими воинами, некоторые из которых были вассалами, занимающими земли лордов, чьим армиям они служили.

Поскольку верность и почтение были ключевыми элементами феодализма, феодальное владение даровалось рыцарю после церемонии награждения, призванной создать прочную связь между вассалом и его лордом. Рыцарь присягал на верность своему господину — Клятва верности. Клятва верности была обещанием верно служить лорду. Принесение присяги было очень благоговейным делом; это было обращение к Богу, которым человек призывал на себя божественную кару, если он давал ложную клятву.

Средневековые рыцари в битве Рыцарь, получивший в награду землю, присягнул на военную службу. Всякий раз, когда вспыхивала война, рыцари должны были сражаться, чтобы защитить Господа, землю и людей. Рыцари и их армии должны были сражаться ограниченный период в 40 дней. Лорды и рыцари должны были предоставить обученных солдат для битвы за короля, а также свое оружие, доспехи и одежду.

Сначала большинство рыцарей имели скромное происхождение, большинство из них даже не владели землей, но к концу двенадцатого века рыцари считались членами знати и следовали системе учтивого рыцарского поведения, называемой рыцарством. Феодальная структура позволяла представителям одного социального положения переходить на следующий уровень, и именно к этому стремились многие. Сквайры и пажи средневековья жаждали стать рыцарями. Рыцарь, проявивший храбрость в бою, мог стать богатым. Затем самые богатые и могущественные рыцари присоединялись к дворянству.

Европейский меч 10 века Не каждый мог стать рыцарем. Во-первых, рыцари обычно происходили из богатой или знатной семьи. Мальчики, которые готовились стать рыцарями, обычно были сыновьями рыцарей или лордов. В раннем возрасте 7 лет мальчика отправляют в дом другого рыцаря или лорда и там даруют титул «пажа». За это время их научили правильным манерам и религии, а также тому, как читать, писать и говорить по-французски и по-латыни. Пажи приобрели свои первые навыки рыцарства, подражая рыцарям и практикуя бой друг с другом, используя деревянные мечи и копья.

Пажи приобрели свои первые навыки рыцарства, подражая рыцарям и практикуя бой друг с другом, используя деревянные мечи и копья.

В возрасте 14 лет паж стал оруженосцем. Оруженосец был учеником рыцаря, который занимался доспехами рыцаря, подавал ему еду, ухаживал за его лошадью и чистил его оружие. Помимо выполнения своих обязанностей в доме лорда, оруженосцы изучали боевые искусства рыцарей. Оруженосцы также практиковались в ношении тяжелых доспехов, чтобы привыкнуть к весу и использованию оружия. Сквайр служил в этой роли семь лет и стал рыцарем в возрасте двадцати одного года.

У рыцарей, как и у лордов, тоже было свободное время. Обычным развлечением рыцарей была охота с луком и стрелами. Эта экспедиция могла длиться несколько дней, и охотничья группа обычно состояла из многих людей, включая друзей, домочадцев и посетителей, а также большое количество слуг. Турниры также были популярным развлечением на открытом воздухе. Иногда рыцарь мог даже зарабатывать этим на жизнь. Турниры были неотъемлемой частью феодализма, поскольку они служили необходимой тренировочной площадкой для рыцарей.

Иногда рыцарь мог даже зарабатывать этим на жизнь. Турниры были неотъемлемой частью феодализма, поскольку они служили необходимой тренировочной площадкой для рыцарей.

Часть земли, присужденной рыцарю, будет оставлена для самого рыцаря, а остальная часть будет роздана крестьянам и крепостным. Земли, предоставленные рыцарям в Англии, назывались поместьями, и рыцарь жил в поместье в своем вотчине. Их основная роль заключалась в том, чтобы защищать короля, и поэтому им платили довольно хорошо. Рыцарь также мог зарабатывать деньги и даже славу на турнирах. Таким образом, самые успешные из рыцарей смогли увеличить свои земли и приобрести больше солдат, которым они могли предоставить землю в свою очередь за присягу на верность.

Крестьяне

Апрель: «Très Riches Heures Du Duc De Berry» Внизу социальной иерархии феодальной системы находятся крестьяне и крепостные. Они были самыми бедными и вели крайне тяжелый и трудный образ жизни. Большинство людей в феодальных поместьях были крестьянами, которые всю свою жизнь работали фермерами на полях. В обязанности крестьян входило обрабатывать землю и обеспечивать продовольствием все королевство. В обмен на землю они должны были либо служить рыцарю, либо платить арендную плату за землю. У них не было никаких прав, и им также не разрешалось вступать в брак без разрешения их лордов.

В обязанности крестьян входило обрабатывать землю и обеспечивать продовольствием все королевство. В обмен на землю они должны были либо служить рыцарю, либо платить арендную плату за землю. У них не было никаких прав, и им также не разрешалось вступать в брак без разрешения их лордов.

Крестьяне в поместьях имели несколько полей для собственного использования, иногда арендовали землю у своих лордов. Обычно они работали вместе на этих полях, особенно на таких работах, как вспашка. Крестьяне делили землю узкими полосами на каждую семью. Таким образом, каждый получил долю хорошей земли и бедной земли. Для содержания феодального владения, выращивания сельскохозяйственных культур и разведения скота обычно требовались десятки крестьянских семей. Жизнь крестьянина была наполнена тяжелым монотонным трудом: посадка и сбор урожая, выращивание и забой скота. Учитывая размер прибыли, которую производил лен, крестьянам было трудно выжить.

Управляющий поместьем и крепостные в средневековой Европе.

У крестьян была тяжелая жизнь и не так много привилегий, но они все же не были низшим классом. Ниже крестьян находились чернорабочие, называемые крепостными. Хотя у крепостных были некоторые свободы, они были близки к тому, чтобы быть рабами. Многие крестьяне были крепостными, т. е. несвободными. Крепостные принадлежали к поместьям, в которых они родились, и полностью зависели от своих господ. Лорды не просто отдавали своих крепостных; если крепостной должен был жениться на крепостной из другого поместья, лорд обычно требовал плату за его потерю.

Положение крепостных и крестьян прояснилось, когда Жан Фруассар, французский средневековый писатель, писал:

«В Англии, как и в других странах, есть обычай, чтобы дворянство имело большую власть над простыми людьми. , которые являются крепостными. Это означает, что по закону и обычаю они обязаны вспахивать поля своих хозяев, собирать урожай, собирать его в амбары, молотить и веять зерно; они также должны косить и таскать сено, рубить и собирать дрова и выполнять всякие работы в этом роде».

Крепостные работали несколько дней в неделю на господских полях. Они также выполняли различные обязанности для лорда, такие как рубка дров, ремонт стен замка и чистка рва. Крепостной также должен был платить платежи в дополнение к платежам за урожай, которые лорд уже получает во время сбора урожая, в особые времена года — Рождество, Пасху, ECT. Быть крестьянином или крепостным обычно было наследственным. Когда крепостной умирал, его сын должен был платить хозяину поместья.

Крепостные вели чрезвычайно трудную жизнь. Они едва имели доступ к внешнему миру или знали о нем, и они редко встречали кого-либо за пределами своей деревни. Они не могли путешествовать, читать и писать.

Заключение

Феодализм был государственной, социальной и политической структурой Средневековой Европы и сильно влиял на общество, начиная от того, как управлялась страна, и заканчивая правами и обязанностями людей, вплоть до сложностей семья. Одной из основных характеристик феодализма была его социальная иерархия. На вершине социальной лестницы стоял король, правивший всей землей королевства. Поскольку король не мог контролировать всех своих подданных, он отдал или наградил участки своей земли, называемые феодами, дворянам, которым он доверял. Дворяне были верны королю, но в своей вотчине они контролировали ситуацию. Оттуда дворяне, также известные как лорды поместья, могли далее делить землю между рыцарями, которые предлагали военную защиту в обмен на землю. Рыцарь был верен Лорду, который был верен королю. Они будут защищать землю и лорда от вторжений извне, а также их лорды могут в любое время вызвать их на битву. Ниже рыцарей стояли крестьяне.

На вершине социальной лестницы стоял король, правивший всей землей королевства. Поскольку король не мог контролировать всех своих подданных, он отдал или наградил участки своей земли, называемые феодами, дворянам, которым он доверял. Дворяне были верны королю, но в своей вотчине они контролировали ситуацию. Оттуда дворяне, также известные как лорды поместья, могли далее делить землю между рыцарями, которые предлагали военную защиту в обмен на землю. Рыцарь был верен Лорду, который был верен королю. Они будут защищать землю и лорда от вторжений извне, а также их лорды могут в любое время вызвать их на битву. Ниже рыцарей стояли крестьяне.

Крестьяне, занимавшиеся земледелием и разведением скота, арендовали землю у лорда или рыцарей. Внизу социальной иерархии находились крепостные, фактически рабы. Однако у них было немного больше прав, чем у рабов, но они были связаны с господином и землей, которой служили на всю жизнь. Эти привязанности и отношения социальной иерархии феодальной системы связаны с правами и обязанностями людей средневековой Европы.

Принесение присяги было очень благоговейным делом; это было обращение к Богу, которым человек призывал на себя божественную кару, если он давал ложную клятву.

Принесение присяги было очень благоговейным делом; это было обращение к Богу, которым человек призывал на себя божественную кару, если он давал ложную клятву. Помимо выполнения своих обязанностей в доме лорда, оруженосцы изучали боевые искусства рыцарей. Оруженосцы также практиковались в ношении тяжелых доспехов, чтобы привыкнуть к весу и использованию оружия. Сквайр служил в этой роли семь лет и стал рыцарем в возрасте двадцати одного года.

Помимо выполнения своих обязанностей в доме лорда, оруженосцы изучали боевые искусства рыцарей. Оруженосцы также практиковались в ношении тяжелых доспехов, чтобы привыкнуть к весу и использованию оружия. Сквайр служил в этой роли семь лет и стал рыцарем в возрасте двадцати одного года.