Меня не убили в Погостье, в 42-м

Из книги Николая НИКУЛИНА «Воспоминания о войне»

От редакции

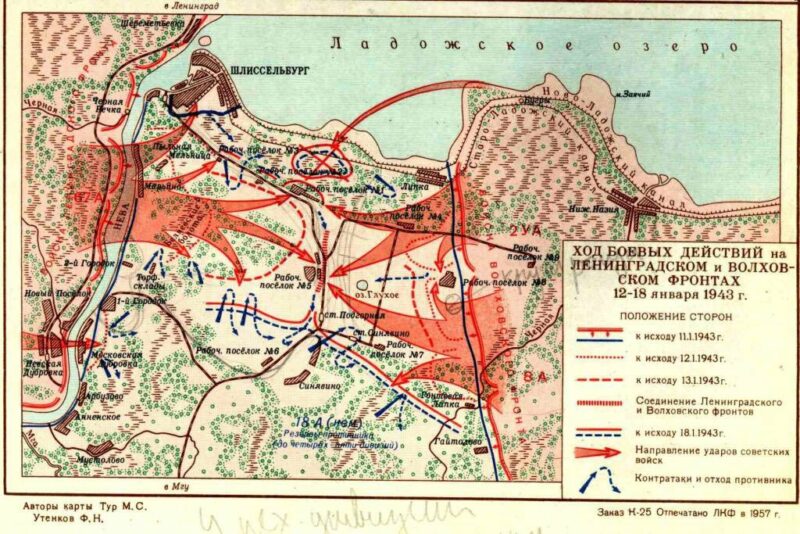

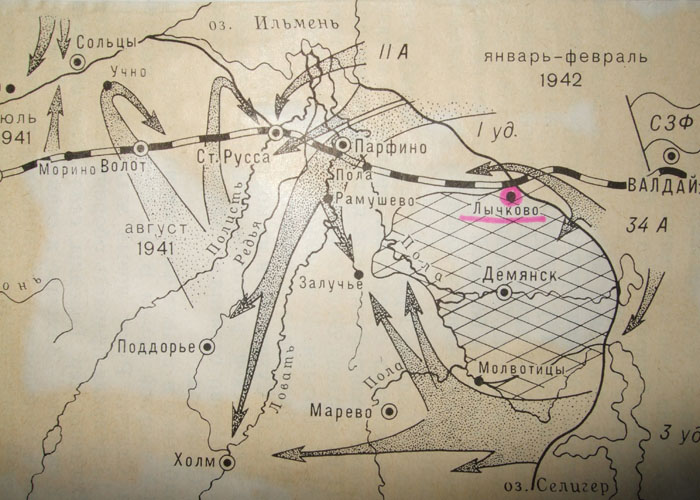

7 января 1942 года началось наступление Волховского и Ленинградского фронтов с целью окружить и уничтожить группировку противника в районе Любань — Чудово и выйти в тыл немцам, блокировавшим Ленинград с юга. В 30-градусные морозы наши войска пытались атаковать сильно укрепленные позиции врага. Из этого ничего не получилось, наступление захлебнулось к середине февраля.

26 февраля поступила новая директива Ставки Верховного Главнокомандования. В ней ставилась задача 2-й Ударной и 54-й армиям наступать навстречу друг другу и не позднее 5 марта соединиться в Любани. С этого дня операция стала именоваться Любаньской. Однако все усилия советских войск удачи не принесли, и 30 апреля операция была прекращена. Причем в полном окружении оказалась 2-я Ударная армия, которая до лета вела оборонительные бои.

Ниже публикуется фрагмент из книги очевидца тех событий. .. Николаю Никулину в 1942 году было 19 лет. Через 33 года (1975) он, уже профессор, искусствовед, член-корреспондент Академии художеств РФ, напишет эту книгу, через 32 года (2007-й) ее выпустит издательство Эрмитажа тиражом 2000 экземпляров. В Эрмитаже трудился автор…

.. Николаю Никулину в 1942 году было 19 лет. Через 33 года (1975) он, уже профессор, искусствовед, член-корреспондент Академии художеств РФ, напишет эту книгу, через 32 года (2007-й) ее выпустит издательство Эрмитажа тиражом 2000 экземпляров. В Эрмитаже трудился автор…

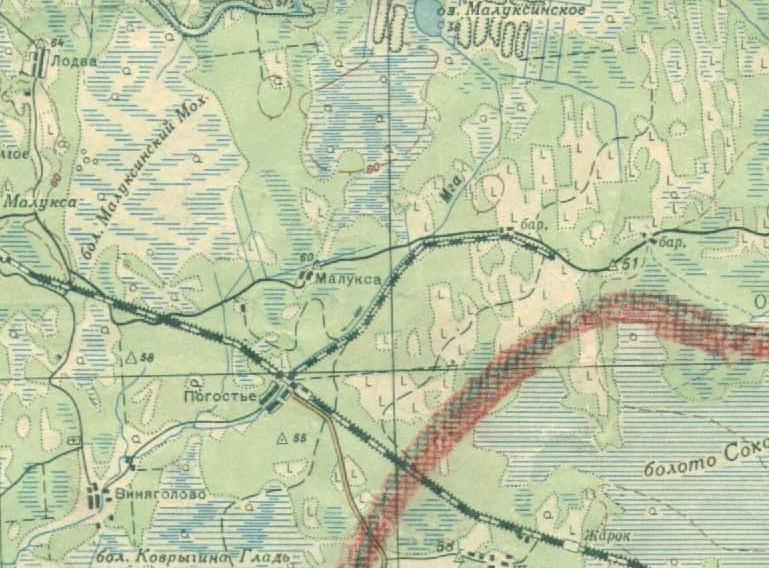

На юго-востоке от Мги, среди лесов и болот, затерялся маленький полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры идущих мимо поездов даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас.

А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года, да и позже, до января 1944. Упоминается как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация.

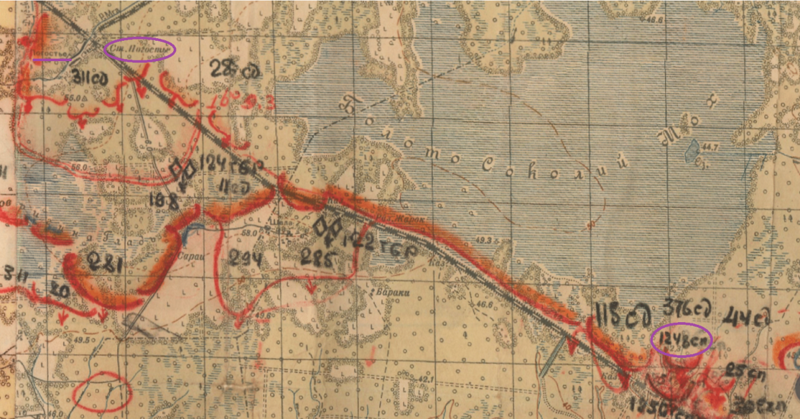

Дело в том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая Любаньская операция. Наши войска (54-я армия) должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград — Москва и соединиться там со 2-й Ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове.

Здесь начиналась так называемая Любаньская операция. Наши войска (54-я армия) должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград — Москва и соединиться там со 2-й Ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове.

Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. 2-я Ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим, генералом Власовым, а 54-я, после трехмесячных жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, прорвалась километров на двадцать вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но, в очередной раз потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах.

Потом эта операция, как «не имевшая успеха», была забыта. И даже генерал Федюнинский, командовавший в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было «самое трудное, самое тяжелое время» в его военной карьере.

Мы приехали под Погостье в начале января 1942 года, ранним утром. Снежный покров расстилался на болотах. Чахлые деревья поднимались из сугробов. У дороги тут и там виднелись свежие могилы — холмики с деревянными столбиками у изголовьев. В серых сумерках клубился морозный туман. Температура была около 30 градусов ниже нуля. Недалеко грохотало и ухало, мимо нас пролетали шальные пули. Кругом виднелось множество машин, каких-то ящиков и разное снаряжение, кое-как замаскированное ветвями. Разрозненные группы солдат и отдельные согбенные фигуры медленно ползли в разных направлениях.

Раненый рассказал нам, что очередная наша атака на Погостье захлебнулась и что огневые точки немцев, врытые в железнодорожную насыпь, сметают все живое шквальным пулеметным огнем. Подступы к станции интенсивно обстреливают артиллерия и минометы. Головы поднять невозможно. История типичная! Сколько раз потом приходилось ее слышать в разное время и на различных участках фронта!

Между тем наши пушки заняли позиции, открыли огонь. Мы же стали устраиваться в лесу. Мерзлую землю удалось раздолбить лишь на глубину сорока-пятидесяти сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться там только лежа. Но зато в глубине топилась печурка, сделанная из старого ведра, и была банная, мокрая теплота. От огня снег превращался в воду, вода — в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно, во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое счастье!

Мы же стали устраиваться в лесу. Мерзлую землю удалось раздолбить лишь на глубину сорока-пятидесяти сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться там только лежа. Но зато в глубине топилась печурка, сделанная из старого ведра, и была банная, мокрая теплота. От огня снег превращался в воду, вода — в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно, во всяком случае, спали мы в тепле, а это было великое счастье!

Иногда для освещения землянки жгли телефонный кабель. Он горел смрадным смоляным пламенем, распространяя зловоние и копоть, оседавшую на лицах. По утрам, выползая из нор, солдаты выхаркивали и высмаркивали на белый снег черные смолистые сгустки сажи. Вспоминаю, как однажды утром я высунул из землянки свою опухшую, грязную физиономию. После непроглядного мрака солнечные лучи ослепляли, и я долго моргал, озираясь кругом.

И все же жизнь в землянках под Погостьем была роскошью и привилегией, так как большинство солдат, прежде всего пехотинцы, ночевали прямо на снегу. Костер не всегда можно было зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно было уберечь от мороза раненых.

Костер не всегда можно было зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид: почерневшие, с красными воспаленными глазами, в прожженных шинелях и валенках. Особенно трудно было уберечь от мороза раненых.

Их обычно волокли по снегу на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла обкладывали химическими грелками. Это были небольшие зеленые брезентовые подушечки. Требовалось налить внутрь немного воды, после чего происходила химическая реакция с выделением тепла, держащегося часа два-три. Иногда волокушу тянули собаки — милые, умные создания. Обычно санитар выпускал вожака упряжки под обстрел, на нейтральную полосу, куда человеку не пробраться. Пес разыскивал раненого, возвращался и вновь полз туда же со всей упряжкой. Собаки умудрялись подтащить волокушу к здоровому боку раненого, помогали ему перевалиться в лодочку и ползком выбирались из опасной зоны!

Тяжкой была судьба тяжелораненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженный, круглосуточный труд в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненные в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие. Правда, в последующие годы положение намного улучшилось.

Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог, а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженный, круглосуточный труд в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ждала их. Раненные в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие. Правда, в последующие годы положение намного улучшилось.

В месте нашего расположения под Погостьем (примерно в полукилометре от передовой) становилось все многолюдней. В березняке образовался целый город. Палатки, землянки, шалаши, штабы, склады, кухни. Все это дымило, обрастало суетящимися людьми, и немецкий самолет-корректировщик по прозвищу «кочерга» (что-то кривое было в его очертаниях) сразу обнаружил нас. Начался обстрел, редкий, но продолжавшийся почти постоянно много дней, то усиливаясь, то ослабевая. К нему привыкли, хотя ежедневно было несколько убитых и раненых. Но что это по сравнению с сотнями, гибнущими на передовой! Тут я расстался с сослуживцем, приехавшим вместе со мною из ленинградской радиошколы. Это был некто Неелов. Осколок пробил ему горло, как кажется, не задев жизненных центров. Он даже мог говорить шепотом. Перемотав ему горло бинтом, я отвез его на попутной машине в санчасть, расположившуюся километрах в пяти от нас в палатках.

К нему привыкли, хотя ежедневно было несколько убитых и раненых. Но что это по сравнению с сотнями, гибнущими на передовой! Тут я расстался с сослуживцем, приехавшим вместе со мною из ленинградской радиошколы. Это был некто Неелов. Осколок пробил ему горло, как кажется, не задев жизненных центров. Он даже мог говорить шепотом. Перемотав ему горло бинтом, я отвез его на попутной машине в санчасть, расположившуюся километрах в пяти от нас в палатках.

Странные, диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная как проспект, она имела двустороннее движение. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки. Обратно тянули раненых. А по обочинам происходила суета.

Вот, разостлав плащ-палатку на снегу, делят хлеб. Но разрезать его невозможно, и солдаты пилят мерзлую буханку двуручной пилой. Потом куски и «опилки» разделяют на равные части, один из присутствующих отворачивается, другой кричит: «Кому?». Дележ свершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец, пока он не оттает. Холод стоял страшный: суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю…

Холод стоял страшный: суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твердую землю…

Вот закапывают в снег мертвеца, не довезенного до госпиталя раненого, который то ли замерз, то ли истек кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь…

На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. Вокруг них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с «капустой», бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло, никому не нужное, заметает редкий снежок… Дальше, с грузовика выдают солдатам белый(!) хлеб. Жрать-то как хочется!!!

Это пришел отряд «политбойцов». Их кормят перед очередной атакой. С ними связаны большие надежды командования. Но и с морской пехотой тоже были связаны большие надежды. .. У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловички обшаривают этот обоз в поисках съестного. У меня для такой операции еще не хватает «фронтовой закалки»… Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые… С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная пушчонка. Та-тах! Та-тах! Тэтах!.. Но все мимо…

.. У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловички обшаривают этот обоз в поисках съестного. У меня для такой операции еще не хватает «фронтовой закалки»… Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые… С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная пушчонка. Та-тах! Та-тах! Тэтах!.. Но все мимо…

Вдруг серия разрывов снарядов. Дальше, ближе, рядом. На земле корчится в крови часовой, который стоял у штабной землянки. Схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге. Рядом с ним девчушка-санинструктор. Ревет в три ручья, дорожки слез бегут по грязному, много дней не мытому лицу. Руки дрожат, растерялась. Жалкое зрелище! Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя на бедре и еще находит силы утешать и уговаривать девицу: «Дочка, не бойся, не плачь!»… Не женское это дело — война. Спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам. Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это!

Но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. И если бы только это!

Тяжело им было в окружении мужиков. Голодным солдатам, правда, было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус: и спеть, и сплясать, и красно поговорить, а для образованных — почитать Блока или Лермонтова… И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009».

В нашей части из пятидесяти прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но «уехать по приказу 009» — это самый лучший выход. Бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ (походно-полевая жена), а если сопротивлялись — на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду! Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам. В лучших азиатских традициях!

В лучших азиатских традициях!

В армейской жизни под Погостьем сложился своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: пятьсот-тысяча-две-три тысячи человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег был выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега, — скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля.

О неудачах под Погостьем, об их причинах, о несогласованности, неразберихе, плохом планировании, плохой разведке, отсутствии взаимодействия частей и родов войск кое-что говорилось в нашей печати, в мемуарах и специальных статьях. Погостьинские бои были в какой-то мере типичны для всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде происходило нечто подобное, везде — и на Севере, и на Юге, и подо Ржевом, и под Старой Руссой — были свои Погостья…

Погостьинские бои были в какой-то мере типичны для всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде происходило нечто подобное, везде — и на Севере, и на Юге, и подо Ржевом, и под Старой Руссой — были свои Погостья…

В начале войны немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть и двигался все медленней. А кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение. Двести тысяч лучших, цвет города. Но вот нож остановился. Был он, однако, еще прочен, назад его подвинуть почти не удавалось. И весь 1942 год лилась и лилась кровь, все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа.

Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров — наперечет. Шли в бой необученные новобранцы…

— Атаковать! — звонит Хозяин из Кремля.

— Атаковать! — телефонирует генерал из теплого кабинета.

— Атаковать! — приказывает полковник из прочной землянки.

И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом — а они все идут и идут, и нет им конца.

Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6–7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10–12 тысяч — за счет постоянных пополнений! А людей все время не хватало! Оперативная карта Погостья усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны — давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно немецкие дивизии тают.

Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие, сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны — давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно немецкие дивизии тают.

Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку, проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплое укрытие и лезть под пули… Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточно и, чтобы не рисковать, стреляет издали по площадям, хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко… Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне, а снаряды и еда не подвезены… Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо… Путаница, неразбериха, недоделки, очковтирательство, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата — кровь.

И за все одна плата — кровь.

Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящий в укрытии все гонит и гонит их. Удивительно различаются психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой, — когда самому не надо умирать, все кажется просто: вперед и вперед!

Однажды ночью я замещал телефониста у аппарата. Тогдашняя связь была примитивна, и разговоры по всем линиям слышались во всех точках, я узнал, как разговаривает наш командующий И.И. Федюнинский с командирами дивизий: «Вашу мать! Вперед!!! Не продвинешься — расстреляю! Вашу мать! Атаковать! Вашу мать!»…

Говоря языком притчи, происходило следующее: в доме зачлись клопы, и хозяин велел жителям сжечь дом и гореть самим вместе с клопами. Кто-то останется и все отстроит заново… Иначе мы не умели и не могли. Я где-то читал, что английская разведка готовит своих агентов десятилетиями. Их учат в лучших колледжах, создают атлетов, интеллектуалов, способных на все знатоков своего дела. Затем такие агенты вершат глобальные дела. В азиатских странах задание дается тысяче или десяти тысячам кое-как, наскоро натасканных людей в расчете на то, что даже если почти все провалятся и будут уничтожены, хоть один выполнит свою миссию. Ни времени, ни средств на подготовку, ни опытных учителей здесь нет. Все делается второпях — раньше не успели, не подумали или даже делали немало, но не так. Все совершается самотеком, по интуиции, массой, числом. Вот этим вторым способом мы и воевали.

В азиатских странах задание дается тысяче или десяти тысячам кое-как, наскоро натасканных людей в расчете на то, что даже если почти все провалятся и будут уничтожены, хоть один выполнит свою миссию. Ни времени, ни средств на подготовку, ни опытных учителей здесь нет. Все делается второпях — раньше не успели, не подумали или даже делали немало, но не так. Все совершается самотеком, по интуиции, массой, числом. Вот этим вторым способом мы и воевали.

В 1942 году альтернативы не было. Мудрый Хозяин в Кремле все прекрасно понимал, знал и, подавляя всех железной волей, командовал одно: «Атаковать!». И мы атаковали, атаковали, атаковали… И горы трупов у Погостий, Невских пятачков, безымянных высот росли, росли, росли. Так готовилась будущая победа.

Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска — диверсантами, если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат. Я видел это в Погостье, а это, как оказалось, было везде.

Я видел это в Погостье, а это, как оказалось, было везде.

На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример.

Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них — опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи прописали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них — младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!». ..

..

Сразу же подключаются полит-рук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое.

Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди. А остальные — «Вперрред, в атаку!», «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!». А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа — бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.

Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в Погостье, когда почти все забыли эту маленькую станцию. И уже притупились тоска и отчаяние, которые пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо атаковать.

И уже притупились тоска и отчаяние, которые пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет его лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем — либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе, хотя тебе так хочется жить! Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего семнадцать! Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо атаковать.

Бедные, бедные русские мужики! Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО! Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО.

Было не до того. Просто вставали и шли, потому что НАДО! Вежливо выслушивали напутствие политруков — малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц — и шли. Вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому, что НАДО.

Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа… Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали «За Родину! За Сталина!», как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. До Сталина ли было, когда смерть рядом.

Откуда же сейчас, в шестидесятые годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные.

Остались у власти и сохранили силы другие — те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне. Они действовали именем Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не было на передовой: «За Сталина!». Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь…

Конечно же, шли в атаку не все, хотя и большинство. Один прятался в ямку, вжавшись в землю. Тут выступал политрук в основной своей роли: тыча наганом в рожи, он гнал робких вперед… Были дезертиры. Этих ловили и тут же расстреливали перед строем, чтоб другим было неповадно…

В сокращении. Подготовка текста — Сергей ВАРКИС

Вторая Мировая Война » Остановка Погостье

«На юго-восток от Мги, среди лесов и болот затерялся маленький полустанок Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарники, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры идущих мимо поездов даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое Богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта». [1]

Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта». [1]

Когда-то тема Великой Отечественной войны меня касалась ровно настолько, насколько она касалась и касается любого адекватного жителя нашей страны — не говорю уж, человека моего возраста и старше. Советская школа, общее почитание (разумеется!) Дня Победы. Гордость за наш народ, победивший фашизм. Представление о войне давали, в основном, художественные фильмы. Среди них были очень достойные! Поколение, которое их не видело, действительно что-то потеряло. Когда на просмотре нового «А зори здесь тихие…» в кинозале одна девушка лет двадцати сказала другой в тот момент, когда Женя Комелькова входит на глазах у немцев в воду, тем самым пуская их в обход: «Ее же сейчас убьют!», я понял, что старый фильм они не смотрели. Для них эта история — открытие! Не то, чтобы это зазорно — просто как факт.

Однако, не секрет, что общая идеологическая установка той эпохи мешала узнать всю правду (да и мы сейчас ее еще не знаем), и очень часто война представала перед нами в заманчиво героическом ореоле. В детстве, насмотревшись фильмов о войне, я наивно жалел, что сейчас не война — хотелось быть таким, как наши солдаты, бить фашиста, и вообще — жить, как живут герои. А тут — скучные серые будни — ничего не происходит…

В детстве, насмотревшись фильмов о войне, я наивно жалел, что сейчас не война — хотелось быть таким, как наши солдаты, бить фашиста, и вообще — жить, как живут герои. А тут — скучные серые будни — ничего не происходит…

На самом деле тема той войны очень сложна. И мы, сегодняшние, во многом, хотя и далеко не во всем прозревшие, не должны ударяться ни в одну из двух крайностей: ни в идеализацию той эпохи, нашей тогдашней армии, ее командования, ее жертв, ее побед и, наконец, Великой Победы, ни в огульное отрицание, перечеркивание всего, совершенного тогда нашим народом. Это трудно, сложно, это не просто болезненный, а подчас трагический для нашего сознания процесс, но он необходим нам, ведь потребность знать правду и жить с открытыми глазами — неотъемлемый компонент человеческого достоинства.

Мои же глаза стали открываться несколько лет назад после просмотра эпопеи Виктора Правдюка «Вторая мировая — день за днем». Это был настоящий «слом шаблона»! Колоссальные жертвы — часто совершенно бессмысленные; преступные приказы, плохая подготовка, отношение к солдату как к винтику в огромной машине, как к тому, чья жизнь вообще ничего не стоит — «мы за ценой не постоим», подлость, желание выслужиться — всего этого мы в школе не проходили, конечно… Но настоящий шок от правды я испытал, когда прочел книгу российского и советского искусствоведа, профессора, ведущего научного сотрудника Эрмитажа, специалиста по живописи Северного Возрождения Николая Николаевича Никулина (1923 — 2009) «Воспоминания о войне». Многие вещи стали открытием… Автор попал на фронт в 18 лет, и прошел все ужасы войны — от родного города на Неве до самого Берлина.

Многие вещи стали открытием… Автор попал на фронт в 18 лет, и прошел все ужасы войны — от родного города на Неве до самого Берлина.

Книга очень хорошо написана — она сжата, насыщена событиями, читается легко, если это слово применимо к такому содержанию. Литературный талант автора несомненен. Описанию же Погостья в мемуарах уделяется особое внимание.

«Вскоре мы покинули Находы — последнюю деревню, которую я видел до середины 1943 года. Полк перебазировался в болотистое мелколесье около станции Погостье. Все думали, что задержка здесь временная, пройдет два — три дня, и мы двинемся дальше. Однако судьба решила иначе. В этих болотах и лесах мы застряли на целых два года! А все пережитое нами — это были лишь цветочки, ягодки предстояли впереди!».

Само название этой станции — Погостье — оказалось символичным. Здесь полегли десятки тысяч наших солдат (впрочем, и немецких тоже немало)… Меня потрясло, что это все происходило в наших краях, совсем недалеко от Санкт-Петербурга, а я ровным счетом ничего об этом не знал. И я решил, что обязательно поеду туда.

И я решил, что обязательно поеду туда.

Почему я так решил? Потому что без памяти о страданиях наших дедов и прадедов, о колоссальных трагедиях, происходивших на русской земле, без осмысления этих страданий мы не станем народом, так и останемся в лучшем случае населением. В век гедонизма, культа жизни «на полную катушку», нет места памяти о смерти. Нет места скорби. Нет и покаяния, и духовного возрождения не будет, пока не очнемся и не оглянемся…

В общем, этой встречи ждал давно — с конца зимы. Наметил себе тогда: к маю просохнет, тогда и поеду! Но что-то все не выходило — то одно, то другое. Надеялся найти попутчика, но так и не вышло — кто-то занят, кому-то это не надо в принципе… Наконец, понял, что не нужно никого и ничего ждать — надо просто брать и ехать. И надо сказать, остался доволен, что съездил один — часто это полезно — не отвлекаешься на ненужные разговоры. В общем, с Погостьем я встретился наедине — как с дорогим другом.

«В армейской жизни под Погостьем сложился между тем своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение: пятьсот — тысяча — две — три тысячи человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега, — скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля».

Ночью подходило пополнение: пятьсот — тысяча — две — три тысячи человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники (их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру). Утром, после редкой артподготовки, они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею, да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы, и за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега, — скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля».

Эти страницы воспоминаний Никулина я перечитывал в вагоне электрички… Само слово «Погостье» в билете делало его как бы билетом в другой мир. Отправляюсь из обычной, нормальной, «живой» жизни туда, где царствовала смерть, на огромное братское кладбище — будто пересекаю некую невидимую черту. В электричке пришлось терпеть торговцев мороженым, газетами и трикотажем — сказывается, что очень редко сейчас езжу на этом виде транспорта. Это тоже все добавляло некий «сюр» в мою поездку. Ехал два часа — потому что со всеми остановками — ехал, смотрел в окно, и все читал и читал строки Никулина, пытаясь понять и погрузиться в ту страшную реальность…

В электричке пришлось терпеть торговцев мороженым, газетами и трикотажем — сказывается, что очень редко сейчас езжу на этом виде транспорта. Это тоже все добавляло некий «сюр» в мою поездку. Ехал два часа — потому что со всеми остановками — ехал, смотрел в окно, и все читал и читал строки Никулина, пытаясь понять и погрузиться в ту страшную реальность…

«Войска шли в атаку, движимые ужасом. Ужасна была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубкой бомбежки и артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем. Хватали каких-нибудь хилых доходяг или тех, кто что-нибудь сболтнул, или случайных дезертиров, которых всегда было достаточно. Выстраивали дивизию буквой «П» и без разговоров приканчивали несчастных. Эта профилактическая политработа имела следствием страх перед НКВД и комиссарами — больший, чем перед немцами. А в наступлении, если повернешь назад, получишь пулю от заградотряда. Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя. А бывало и так, что заградотряды косили из пулеметов отступавшие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск».

Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя. А бывало и так, что заградотряды косили из пулеметов отступавшие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск».

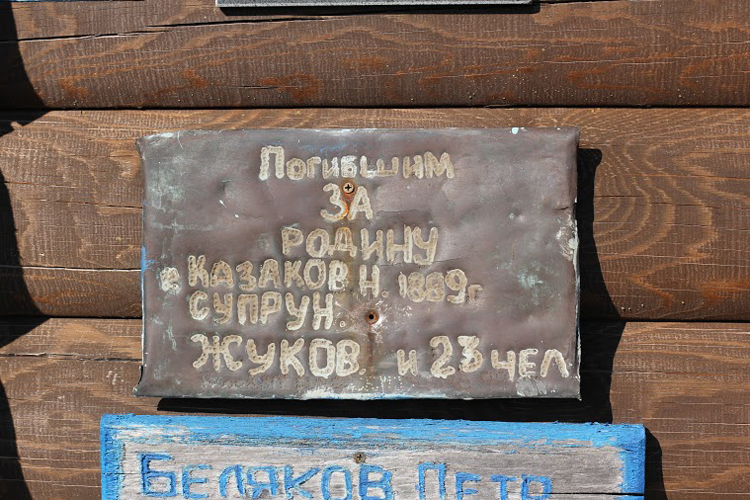

Был теплый и солнечный сентябрьский день — настоящее «бабье лето»! Стрекотали кузнечики… Станция находится примерно в 75 км от Санкт-Петербурга. Близко? В общем, да. А попадаешь сразу в другой мир! Нет дорог. Даже дороги — одной хотя бы! Есть несколько домов (большей частью халабуд) — и все! А вокруг непроходимые дебри и болота… И речушка Мга. Слава Богу, с 1975 года, когда Николай Никулин сюда приезжал — что и описывает в своей книге — кое-что изменилось — на станции есть поклонный крест и совсем небольшой монумент. Здесь не прекращаются поисковые работы, и каждый год поисковики находят останки все новых и новых солдат, но хоронят уже не здесь, а в Новой Малуксе, насколько мне известно — поселке, что находится в 8 км от Погостья. Кладбище (погост!) скромное, маленькое, есть часовенка и высокий крест. Помолился об упокоении всех «зде лежащих»… Молитва шла легко и от сердца, и незаметно перешла в молитву и обо всех нас, ныне живущих, о мире всего мира, об укреплении в предстоящих возможных испытаниях… А это было всё 11 сентября — день Усекновения главы Иоанна Предтечи — и вряд ли это может быть случайным совпадением…

Кладбище (погост!) скромное, маленькое, есть часовенка и высокий крест. Помолился об упокоении всех «зде лежащих»… Молитва шла легко и от сердца, и незаметно перешла в молитву и обо всех нас, ныне живущих, о мире всего мира, об укреплении в предстоящих возможных испытаниях… А это было всё 11 сентября — день Усекновения главы Иоанна Предтечи — и вряд ли это может быть случайным совпадением…

«Трудно подходить с обычными мерками к событиям, которые тогда происходили. Если в мирное время вас сшибет автомобиль или изобьет хулиган, или вы тяжело заболеете — это запоминается на всю жизнь. И сколько разговоров будет по этому поводу! На войне же случаи чудовищные становились обыденностью. Чего стоил, например, переход через железнодорожное полотно под Погостьем в январе 1942 года! Этот участок простреливался и получил название «долина смерти». (Их много было, таких долин, и в других местах.) Ползем туда вдесятером, а обратно — вдвоем, и хорошо, если не раненые. Перебегаем по трупам, прячемся за трупы — будто так и надо. А завтра опять посылают туда же… А когда рядом рвет в клочья человека, окатывает тебя его кровью, развешивает на тебе его внутренности и мозг — этого достаточно в мирных условиях, чтобы спятить».

А завтра опять посылают туда же… А когда рядом рвет в клочья человека, окатывает тебя его кровью, развешивает на тебе его внутренности и мозг — этого достаточно в мирных условиях, чтобы спятить».

Посетил (к сожалению, быстро) и мемориал в Новой Малуксе. Была возможность сравнить два этих места. В Малуксе есть, по крайней мере, мемориал, хотя, он мог быть и масштабней, конечно. А Погостье… Погостье — это как Зона в «Сталкере»! Иной мир, иная — параллельная — реальность… Стоит только захотеть этого. Если бы был, как полагается (и это было бы правильно, надо сказать) настоящий мемориал, а поселок у станции облагородить и привести в какие-то мало-мальские нормы, это место бы много потеряло. А так… Ну, нет худа без добра. Желающий может в эту Зону войти — с нужными помыслами. И она «отблагодарит» — мне так видится…

Мемориал в Новой Малуксе

«Железнодорожная насыпь все еще подвергалась обстрелу — правда, не из пулеметов, а издали, артиллерией. Переезд надо было преодолевать торопливо, бегом. И все же только сейчас мы полностью оценили жатву, которую собрала здесь смерть. Раньше все представлялось в «лягушачьей перспективе» — проползая мимо, не отрываешь носа от земли и видишь только ближайшего мертвеца. Теперь же, встав на ноги, как подобает царю природы, мы ужаснулись содеянному на этом клочке болотистой земли злодейству! Много я видел убитых до этого и потом, но зрелище Погостья зимой 1942 года было единственным в своем роде! Надо было бы заснять его для истории, повесить панорамные снимки в кабинетах всех великих мира сего — в назидание. Но, конечно, никто этого не сделал. Обо всем стыдливо умолчали, будто ничего и не было. Трупами был забит не только переезд, они валялись повсюду. Тут были и груды тел, и отдельные душераздирающие сцены. Моряк из морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и замерз, как памятник, возвышаясь со вскинутой рукой над заснеженным полем боя. Медные пуговицы на черном бушлате сверкали в лучах солнца. Пехотинец, уже раненый, стал перевязывать себе ногу и застыл навсегда, сраженный новой пулей.

И все же только сейчас мы полностью оценили жатву, которую собрала здесь смерть. Раньше все представлялось в «лягушачьей перспективе» — проползая мимо, не отрываешь носа от земли и видишь только ближайшего мертвеца. Теперь же, встав на ноги, как подобает царю природы, мы ужаснулись содеянному на этом клочке болотистой земли злодейству! Много я видел убитых до этого и потом, но зрелище Погостья зимой 1942 года было единственным в своем роде! Надо было бы заснять его для истории, повесить панорамные снимки в кабинетах всех великих мира сего — в назидание. Но, конечно, никто этого не сделал. Обо всем стыдливо умолчали, будто ничего и не было. Трупами был забит не только переезд, они валялись повсюду. Тут были и груды тел, и отдельные душераздирающие сцены. Моряк из морской пехоты был сражен в момент броска гранаты и замерз, как памятник, возвышаясь со вскинутой рукой над заснеженным полем боя. Медные пуговицы на черном бушлате сверкали в лучах солнца. Пехотинец, уже раненый, стал перевязывать себе ногу и застыл навсегда, сраженный новой пулей. Бинт в его руках всю зиму трепетал на ветру».

Бинт в его руках всю зиму трепетал на ветру».

Это место стало местом возрождения (или перерождения) одного человека, как минимум. Разве это не важно? Ведь и целый мир, как мы знаем, не стоит одной человеческой души (см. Мф. 16:26)! Хотя — возродиться может только тот, в ком есть чему возрождаться: очевидно, что лучшее, так и не побежденное бесчеловечностью войны было заложено в 18-летнего Колю Никулина еще до ее начала. Война же кристаллизует все качества — и светлые, и темные. Все зависит от того, чего в человеке больше.

«Многие убедились на войне, что жизнь человеческая ничего не стоит и стали вести себя, руководствуясь принципом «лови момент» — хватай жирный кусок любой ценой, дави ближнего, любыми средствами урви от общего пирога как можно больше. Иными словами, война легко подавляла в человеке извечные принципы добра, морали, справедливости. Для меня Погостье было переломным пунктом жизни. Там я был убит и раздавлен. Там я обрел абсолютную уверенность в неизбежности собственной гибели. Но там произошло мое возрождение в новом качестве. Я жил как в бреду, плохо соображая, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Разум словно затух и едва теплился в моем голодном, измученном теле. Духовная жизнь пробуждалась только изредка. Когда выдавался свободный час, я закрывал глаза в темной землянке и вспоминал дом, солнечное лето, цветы, Эрмитаж, знакомые книги, знакомые мелодии, и это было как маленький, едва тлеющий, но согревавший меня огонек надежды среди мрачного ледяного мира, среди жестокости, голода и смерти. Я забывался, не понимая, где явь, где бред, где грезы, а где действительность. Все путалось. Вероятно, эта трансформация, этот переход из жизни в мечту спас меня. В Погостье «внутренняя эмиграция» была как будто моей второй натурой».

Но там произошло мое возрождение в новом качестве. Я жил как в бреду, плохо соображая, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Разум словно затух и едва теплился в моем голодном, измученном теле. Духовная жизнь пробуждалась только изредка. Когда выдавался свободный час, я закрывал глаза в темной землянке и вспоминал дом, солнечное лето, цветы, Эрмитаж, знакомые книги, знакомые мелодии, и это было как маленький, едва тлеющий, но согревавший меня огонек надежды среди мрачного ледяного мира, среди жестокости, голода и смерти. Я забывался, не понимая, где явь, где бред, где грезы, а где действительность. Все путалось. Вероятно, эта трансформация, этот переход из жизни в мечту спас меня. В Погостье «внутренняя эмиграция» была как будто моей второй натурой».

Людей я там, в Погостье, встретил немного. Одного дачника, направившего меня на кладбище, двух рыбаков и одного дедушку-грибника. Меня удивила их реакция на мои объяснения. Они плохо скрывали свое удивление и не вполне понимали зачем я сюда приехал — и не поисковик ведь, и не «черный копатель», а так — не пойми что… Ответ: «Поклониться и помолиться» звучал как китайская речь… А тот дачник переспросил, желая убедиться: «Так ты, значит, просто прочел книгу и приехал?» — «Да».

Почему так? Поехать на охоту или рыбалку, тратя при этом большие усилия, время, деньги — это нормально и вопросов не вызывает. А просто приехать и попытаться проникнуться трагедией, произошедшей здесь — это непонятно, странно, даже подозрительно? Рассказал в двух словах рыбакам о происходившем здесь во время войны. Хоть это да сделал. Дачник, слава Богу, читал Никулина и оказался в курсе событий, что не помешало ему удивляться, вместе с тем. А дедушка все пытался выяснить из какого я поискового отряда…

«Штабеля трупов у железной дороги выглядели пока как заснеженные холмы, и были видны лишь тела, лежащие сверху. Позже, весной, когда снег стаял, открылось все, что было внизу. У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании — в гимнастерках и ботинках. Это были жертвы осенних боев 1941 года. На них рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных брюках («клешах»). Выше — сибиряки в полушубках и валенках, шедшие в атаку в январе-феврале сорок второго. Еще выше — политбойцы в ватниках и тряпичных шапках (такие шапки давали в блокадном Ленинграде). На них — тела в шинелях, маскхалатах, с касками на головах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 1942 года. Страшная диаграмма наших «успехов»! Но все это обнажилось лишь весной, а сейчас разглядывать поле боя было некогда. Мы спешили дальше. И все же мимолетные, страшные картины запечатлелись в сознании навсегда, а в подсознании — еще крепче: я приобрел здесь повторяющийся постоянно сон — горы трупов у железнодорожной насыпи».

Еще выше — политбойцы в ватниках и тряпичных шапках (такие шапки давали в блокадном Ленинграде). На них — тела в шинелях, маскхалатах, с касками на головах и без них. Здесь смешались трупы солдат многих дивизий, атаковавших железнодорожное полотно в первые месяцы 1942 года. Страшная диаграмма наших «успехов»! Но все это обнажилось лишь весной, а сейчас разглядывать поле боя было некогда. Мы спешили дальше. И все же мимолетные, страшные картины запечатлелись в сознании навсегда, а в подсознании — еще крепче: я приобрел здесь повторяющийся постоянно сон — горы трупов у железнодорожной насыпи».

…В город я вернулся поздно вечером. Не был в нем — всего-то! — один день, а меня уже поразил его вид — сразу, как только я вышел на площадь перед Московским вокзалом. Огни, дома, движение…Нет, не в том дело, что здесь цивилизация, а там глушь. Дело в другом: я как будто прикоснулся к изнанке этого мира, к его трагедии. К трагедии, которую люди, обитающие здесь, «на лицевой стороне» легко забывают.______3_1.jpg)

Затем был короткий, но емкий разговор с подростками, нюхавшими горящий клей… Затоптал их «костерок». И в метро — а это была пятница, вечер — привычные, казалось бы, картины производили тяжелое впечатление. Нереально идиотским казался смех нетрезвых женщин в возрасте — так они реагировали на объявление «на этот поезд посадки нет, отойдите от края платформы». Выйдя уже на своей станции, пройдя по набитой на асфальте рекламе «Девочки — 24 часа», спустившись в подземный переход, увидел молодого человека, издающего какие-то странные звуки ртом — рядом лежала его кепка для сбора денег. Что плохого? Да ничего. Просто после Погостья мой внутренний «нерв» оголился… Только и всего.

«Будем достойны памяти павших» — пафосная, казалось бы, фраза, которую мы слышали с детства, и которая вряд ли воздействовала на нас сколько-нибудь заметным образом. И вот, вернувшись в город с места трагедии, я прихожу к той же мысли: мы должны быть именно достойны их подвига, наша жизнь должна быть этого достойна. Что-то в ней должно существенно измениться.

Что-то в ней должно существенно измениться.

Для того ли они — часто при бездарном и преступном командовании, при бесчеловечном отношении к ним самим — шли на верную смерть, заваливая врага своими трупами, чтобы мы жили как цивилизованные дикари, ни в чем себе не отказывая, погрязая все в новых и новых грехах, и вечно жалуясь на свою жизнь? Не думаю…

«После Погостья я обрел инстинктивную способность держаться подальше от подлостей, гадостей, сомнительных дел, плохих людей, а главное, от активного участия в жизни, от командных постов, от необходимости принимать жизненные решения — для себя и в особенности за других. Странно, но именно после Погостья я почувствовал цену добра, справедливости, высокой морали, о которых раньше и не задумывался. Погостье, раздавившее и растлившее сильных, в чем-то укрепило меня — слабого, жалкого, беззащитного. С тех пор я всегда жил надеждой на что-то лучшее, что еще наступит. С тех пор я никогда не мог «ловить мгновение» и никогда не лез в общую свару из-за куска пирога. Я плыл по волнам — правда, судьба была благосклонна ко мне…».

Я плыл по волнам — правда, судьба была благосклонна ко мне…».

[1] Н.Н.Никулин Воспоминания о войне. Издательство: Государственный Эрмитаж. Серия: Хранитель, 2010.

Материал подготовлен и передан для публикации www.world-war.ru Антоном Овсяниковым

Фотографии Антона Овсяникова.

Таицкий парк — тихое, живописное место в Ленинградской области

Тайцы — территория Ижорской возвышенности. Расположен в 5 км южнее Дудергофских высот у истоков реки Веревки. В Тайцах берут начало знаменитые Таитские родники, которые питали Царскосельские пруды по Таицкому напорному водоводу, построенному инженером Бауэром в екатерининские времена. Теперь ключи очень слабые и больше не могут подавать воду в пруды.

Многие считают, что название происходит от слова тайна, таиться — якобы так называли родники местные жители. Но, скорее всего, в его основе лежит прибалтийско-финское слово täysi — «полный, совершенный», которое может характеризовать полноту родников как истока реки Веревки.

После Северной войны в 1712 году Петр I подарил Таицкую мызу своей сестре царевне Наталье Алексеевне. После смерти Натальи Алексеевны в 1716 году имение арендовал князь Вяземский, а в 1719 году имение арендовал доктор Иван Блюментрост. В 1732 г. по личному указу усадьба была изъята в казну. Позднее усадьба перешла к «отцу русского флота» адмиралу Ивану Михайловичу Головину — герою войны со Швецией.

Наследники адмирала, сын Александр и дочь Наталья (князь Кантемир) в 1750-х годах продали имение. прадед). Его сын, Иван Абрамович Ганнибал, в 1786 году продает имение Е.Т. Аничкова.

Основная часть имения — Большие Тайцы с деревнями Тайцы, Кузнечиха, Саки, Могилев, Нижняя и Большая Певгелевы и Отдельная дача (от Усадьбы Малые Тайцы) — в 1761 г. становится одним из богатейших уральских горнозаводских и горнодобывающие предприятия Александр Григорьевич Демидов. В 1790-х годов он также выкупил ее часть имения Таицкой у Е. Аничковой.

Автором архитектурного ансамбля в Тайцах стал основоположник русского классицизма Иван Егорович Старов, женатый на сестре Александра Демидова Наталье Григорьевне. Мастер дворцово-парковых комплексов строил в Тайцах с присущим ему размахом, тем более что средств Демидов не жалел.

Мастер дворцово-парковых комплексов строил в Тайцах с присущим ему размахом, тем более что средств Демидов не жалел.

Вход в усадьбу украсили невысокие служебные флигели (чиновничьи постройки вынесены к границе парка). Они были объединены ажурной решеткой, чередующейся с гранитными столбами, и образовывали полузамкнутый парадный двор — курдонер. Их главная парковая аллея вела к зданию усадьбы.

Внешний вид дома получился классическим: главный фасад, отражающийся в воде плотины и украшенный колоннами террас; строгая площадь, лежащая в основе основного здания. По углам площади были вписаны круглые лоджии-террасы, по которым по легенде прогуливалась дочь А. Демидова. Дом высотой в два этажа возвышался на высоком цоколе, обработанном рустом (грубо тесаные камни).

Отдельные элементы, введенные в композицию, создают различия в фасадах. Так, главному западному фасаду от входа в усадьбу парадность придают две колонны в центре. Они перекликаются с колоннами террас и отбрасывают глубокие тени, подчеркивая пластичность фасада.

Фасад пруда украшен четырьмя пилястрами (вертикальными выступами), что вызывает ощущение пластической цельности, умиротворенности. Этот фасад особенно хорош, если смотреть с противоположного берега запруженной реки, в которой он отражается, как в зеркале. Графика в решении этого фасада — удачная находка архитектора.

Два других фасада отличались широкой монументальной лестницей со скульптурами львов, ведущей на антресоли. До нашего времени лестница сохранилась только у северного фасада. Рядом с ней на столах поставили сторожевых львов из гранита.

Внутри поместья есть красивая винтовая лестница.

Как и любой дом с вековой историей, усадьба Таицкая имеет свою легенду. Говорят, что проект дома с обширными угловыми террасами выбран не случайно. Больная чахоткой дочь барона Александра Демидова на открытых террасах, лоджиях могла ходить по зданию по кругу и любоваться окрестностями, не выходя из дома. Но Софья умерла на целых 65 лет, пережив жену графа П. Г. Головкина, на которой вышла замуж в 179 г.5.

Головкина, на которой вышла замуж в 179 г.5.

Парк с его многочисленными прудами, каналами был организован Демидовым совместно с инженером Поздеевым и инженером Бауэром.

Парк состоял из нескольких участков, каждый из которых имел свою уникальную планировку и носил свое название: Свой сад/Собственный сад, Большой луг/Большая поляна, Звезда/Звезда, Лабиринт/Лабиринт и Зверинец/Зверинец . Части парка совмещали протоки и каналы, изгибы дорожек подчинялись очертаниям берегов.

Над ключами был небольшой павильон «Келленбергская крепость» над источником. Он визуально закрывает одну из периферийных дорожек парка Star. Очевидно, помимо декоративного павильон имел и утилитарное назначение: защищать водовод. В районе Звезды (как и в Павловском парке) было двенадцать дорожек. На центральной круглой площадке разместился храм Солнца — зал Ротонда из двенадцати колонн ионического ордера. Купол ее внутри был расписан изображением солнца и двенадцати знаков зодиака. Здание не сохранилось.

Парк меньше, чем кажется на первый взгляд, но его действительно стоит посетить, если не вдохновляет причесанный вид основных загородных парков. И за прогулку платить не придется. В будущем, возможно, здесь многое изменится. Губернатор Ленинградской области давно заявил, что усадьба не только восстановлена, но и размещена под ее крышей областной художественный музей имени Н.К.Рериха.

Вы можете настроить тур или заказать экскурсию внутри.

Подробнее

Международные связи — Правительство Ленинградской области

Благодаря своему геополитическому положению Ленинградская область активно развивает международные, межрегиональные и внешнеэкономические связи.

В рамках реализации соглашений о сотрудничестве Ленинградская область взаимодействует с Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь, регионами Федеративной Республики Германия, Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Королевством Нидерланды, Королевство Норвегия, Республика Польша, Республика Финляндия и Япония. Планируется наладить сотрудничество с регионами Казахстана, Латвии, Узбекистана. В области действует более 100 договоров об осуществлении международных отношений на муниципальном уровне.

Планируется наладить сотрудничество с регионами Казахстана, Латвии, Узбекистана. В области действует более 100 договоров об осуществлении международных отношений на муниципальном уровне.

В 2020 году из-за ситуации с COVID-19 многие запланированные мероприятия в сфере международных отношений были проведены онлайн или перенесены на следующий год.

В 2021 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продолжил работу в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, являясь главой делегации Российской Федерации и заместитель Председателя Конгресса с 2018 г.

Конгресс – уникальная площадка для равноправного конструктивного диалога между представителями более 150 тысяч европейских муниципалитетов и регионов из 47 государств-членов Совета Европы, полезный формат для обмена опытом и лучшими управленческими практиками.

В 2020-2021 годах в связи с введенными ограничениями мероприятия Конгресса проводились онлайн, решения также принимались в рамках письменных процедур. На заседаниях уставных органов и политических групп вопросы решения проблемы COVID-19кризиса, обсуждались вопросы проведения местных и региональных выборов, развития взаимодействия между городскими и сельскими территориями, роль регионов в вопросах территориальной солидарности. Обеспечена активная работа российской делегации, направленная на донесение объективной информации о России.

На заседаниях уставных органов и политических групп вопросы решения проблемы COVID-19кризиса, обсуждались вопросы проведения местных и региональных выборов, развития взаимодействия между городскими и сельскими территориями, роль регионов в вопросах территориальной солидарности. Обеспечена активная работа российской делегации, направленная на донесение объективной информации о России.

В качестве главы российской делегации на Конгрессе 8 мая 2020 года Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с видеообращением к участникам Конгресса в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне с обращением не допустить господства националистических идей и сохранить память о героях и жертвах войны.

Положительным каналом взаимодействия с Европейским Союзом, имеющим важный практический эффект, являются программы приграничного сотрудничества: «Россия – Юго-Восточная Финляндия»; «Россия – Эстония»; «Россия – Латвия», в рамках которой продолжается реализация инфраструктурных и типовых проектов в таких сферах, как развитие бизнеса, логистика, энергетика, образование, наука и инновации, охрана окружающей среды, поддержка эффективного местного и регионального управления.

Одним из крупных мероприятий в период благоприятной эпидемиологической ситуации в Кингисеппском районе в августе 2020 года стал спортивный дуатлон «Нарвский ватман-2020» в рамках проекта «Управление водными ресурсами реки Нарвы: гармонизация и устойчивость». В прохождении водной дистанции с выходом в Финский залив (20 км) и веломаршрута (20 км) с финишем в Ивангородской крепости приняли участие 150 человек, а также местные жители. Самому молодому из экоактивистов было 4 года, самому старшему участнику – 83 года. Дуатлон стал ярким эколого-спортивным мероприятием, освещающим вопросы здорового образа жизни и бережного отношения к природе, прошел с соблюдением всех установленных требований. Эстонские партнеры не смогли принять в нем участие и приветствовали российских участников с Нарвской набережной.

Ярким примером конструктивного развития двустороннего сотрудничества с европейскими партнерами является сотрудничество с партнерским регионом – федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания (Федеративная Республика Германия).

В июне 2021 г. состоялся бизнес-форум «4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании», вызвавший большой интерес бизнес-сообщества России и Германии, в формате live link-up между двумя студиями в Ростоке и Санкт-Петербурге в кадры 24 -й Петербургский международный экономический форум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Министр-Президент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг выступили с приветственным словом на пленарном заседании бизнес-форума и приняли участие в дискуссии «Российско-германское сотрудничество через региональное партнерство» . Представители органов исполнительной власти, организаций и деловых кругов Ленинградской области приняли участие в подиумных дискуссиях, посвященных развитию сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта и логистики, здравоохранения, науки и образования.

Успешным механизмом развития взаимодействия в гуманитарной сфере стали проекты, реализуемые Ленинградской областью совместно с Обществом германо-российского партнерства, возглавляемым Эрвином Целлерингом, и обеспечивающие тесное общение российских и немецких школьников и молодежи.

В апреле 2021 года в рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге и Года чистой воды в Ленинградской области в дистанционном формате реализован совместный российско-германский молодежный экологический проект «Охота за пластиком».

Планируется продолжить реализацию проекта Неделя российско-германских молодежных обменов в Ленинградской области и Российско-германская неделя культуры в Мекленбурге-Передней Померании, организация которых была отложена из-за пандемии.

Активно развивается сотрудничество Ленинградской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Продолжается взаимодействие с регионами-партнерами – провинцией Хэбэй (КНР) и провинцией Чхунчхон-Намдо (Республика Корея).

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дружественных связей между Ленинградской областью и префектурой Киото (Япония) и приуроченных к Году российско-японских межрегиональных и побратимских обменов в январе 2020 года, Метелица Русская Оркестр народных инструментов выехал с гастролями в префектуру Киото и дал масштабный сольный концерт «Ленинградские ночи» для жителей префектуры Киото и российских соотечественников, проживающих в Японии.

Более 15 лет при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в муниципальных образованиях Ленинградской области успешно проводятся фестивали японской культуры. В 2020 году фестиваль проходил в Мультицентре социально-трудовой интеграции Ленинградской области. Для воспитанников Мультицентра – молодых людей с ограниченными возможностями организованы мастер-классы по традиционным японским искусствам.

Муниципалитеты развивают контакты посредством народной дипломатии. Наиболее тесные связи налажены с партнерами из Германии, Китая и Франции. Традиционно идет активное взаимодействие с соседними Финляндией и Эстонией по широкому спектру направлений. В ноябре 2020 года представители региона приняли активное участие в работе Международного муниципального форума стран БРИКС.

Несомненным приоритетом являются культурно-просветительские и информационные мероприятия, направленные на консолидацию русскоязычной диаспоры и поддержку соотечественников за рубежом.

Уже более 10 лет реализуется уникальный проект, направленный на воспитание межнациональной толерантности и взаимопонимания между российской и польской молодежью – конкурс среди учащихся общеобразовательных школ Ленинградской области и Нижней Силезии на знание страны и партнера регион, в котором уже приняли участие более 8000 студентов. Победители конкурса имеют возможность посетить регион-партнер и пройти курсы русского и польского языков. Во время посещения Нижней Силезии школьники Ленинградской области возлагают цветы к военно-мемориальному кладбищу советских офицеров во Вроцлаве. В 2020-2021 годах конкурс проводился в дистанционном формате. Модель проведения конкурса с польскими партнерами была успешно использована при организации в 2020 году конкурса среди школьников Ленинградской области на знание истории и культуры Греции, приуроченного к перекрестному году языка и литературы Россия-Греция.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко регулярно встречается с главами дипломатических миссий, аккредитованных в России, и главами консульских учреждений в Санкт-Петербурге, в ходе которых обсуждаются перспективные направления сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Развитие и укрепление партнерских отношений со странами СНГ является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества в Ленинградской области. В 2020 году взаимодействие осуществлялось с Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан.

В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 14 сентября 2020 г. в г. Сочи, 24 – 25 сентября 2020 г. делегация Республику Беларусь посетил регион во главе с губернатором Александром Дрозденко. В ходе визита Губернатор Ленинградской области встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Белорусская сторона выразила заинтересованность в реализации совместного проекта строительства порта или терминала в Ленинградской области для перевалки белорусских товаров. В качестве приоритетных направлений сотрудничества отмечены агропромышленный комплекс и машиностроение.

Белорусская сторона выразила заинтересованность в реализации совместного проекта строительства порта или терминала в Ленинградской области для перевалки белорусских товаров. В качестве приоритетных направлений сотрудничества отмечены агропромышленный комплекс и машиностроение.

22-23 октября 2020 г. Ленинградскую область посетила делегация Республики Беларусь во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым. В ходе визита делегация Республики Беларусь встретилась с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, делегация ознакомилась с портовой инфраструктурой морских портов Ленинградской области.

24-26 марта 2021 года Ленинградскую область в очередной раз посетила делегация Республики Беларусь во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым. В рамках визита 25 марта 2021 г. состоялось девятое заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества между Ленинградской областью и Республикой Беларусь под председательством Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и Первого заместителя Председателя Правительства Министр Республики Беларусь Николай Снопков. В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества и развития кооперационных связей. Важной темой встречи стало обсуждение сотрудничества в области экологии и переработки отходов.

В ходе встречи были обсуждены перспективные направления сотрудничества и развития кооперационных связей. Важной темой встречи стало обсуждение сотрудничества в области экологии и переработки отходов.

Подписаны обновленное Соглашение между Правительством Ленинградской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах и План мероприятий между Правительством Ленинградской области Регион Российской Федерации и Правительство Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2021-2023 годы.

В рамках расширения межрегионального сотрудничества с Республикой Узбекистан в феврале 2020 года Ленинградскую область посетила делегация Бухарской области Республики Узбекистан во главе с Хокимом. В рамках встречи делегации с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обсуждены возможности сотрудничества в сфере инвестиций, агропромышленного комплекса, туризма.

25 мая 2021 года Генеральному консулу Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишеру Бабаеву были вручены учебники по русскому языку из школ Ленинградской области в школы Хорезмской области Республики Узбекистан на Дом Дружбы Ленинградской области.

8 июня 2021 года состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Александре Дрозденко на тему: «Поддержка и популяризация русского языка в странах СНГ и на постсоветском пространстве: потенциал возможностей органов исполнительной власти и национальных организаций». Стороны обсудили вопросы взаимодействия Ленинградской области с Узбекистаном и узбекской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга «Узбеким». Генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев выступил с докладом на тему: «Русский язык в современном Узбекистане».

В июне 2021 года Ленинградскую область посетила делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем министра финансов Республики Узбекистан Дильшодом Султановым. В ходе совещаний с руководством Ленинградской области были рассмотрены вопросы возможности внедрения автоматизированных информационных систем организации налогообложения, оценки недвижимости и земли, а также планировки и застройки территорий, реализации инвестиционных проектов и развития обсуждалась региональная инфраструктура.

В ходе совещаний с руководством Ленинградской области были рассмотрены вопросы возможности внедрения автоматизированных информационных систем организации налогообложения, оценки недвижимости и земли, а также планировки и застройки территорий, реализации инвестиционных проектов и развития обсуждалась региональная инфраструктура.

В 2021 году было установлено партнерство на муниципальном уровне с городами Республики Молдова – 30 апреля 2021 года в рамках торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Республики Молдова, а также Дней Республики Молдова в Санкт-Петербурге (Таврический дворец) было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Советом депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (рус. Федерации) и города Кишинева и Соглашение об установлении побратимских отношений между администрацией муниципального образования «Городское поселение Шлиссельбург» Кировского муниципального района Ленинградской области (Российская Федерация) и города Орхей (Республика Молдова) .

Планируется заключение рамочных соглашений о сотрудничестве Ленинградской области с Ташкентской и Бухарской областями Республики Узбекистан, Жамбылской областью Республики Казахстан и Чуйской областью Кыргызской Республики.

Важной частью работы со странами СНГ является проведение мероприятий по популяризации российской культуры за рубежом.

В 2020 году реализация библиотечного проекта «Россия – Казахстан: открытое чтение без границ», участниками которого являются Ленинградская областная детская библиотека и Восточно-Казахстанская областная библиотека имени Александра Пушкина в г. Усть-Каменогорске, Республика Казахстан . Цель проекта – поддержка доступа ребенка к современной национальной литературе, развитие диалога двух культур, поиск путей сотрудничества и партнерства между библиотеками России и Казахстана для создания культурно-информационной среды для детей.

Безусловным приоритетом в построении внешних связей Ленинградской области является деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. На регулярной основе проводятся юбилейно-мемориальные мероприятия и патриотические акции с участием зарубежных партнеров, представителей консульских учреждений, общественных объединений.

На регулярной основе проводятся юбилейно-мемориальные мероприятия и патриотические акции с участием зарубежных партнеров, представителей консульских учреждений, общественных объединений.

В рамках визитов иностранных делегаций в Ленинградскую область и выездов делегаций Ленинградской области за границу были организованы следующие посещения памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны и ролью Советского Союза в победе над нацизмом:

— торжественная церемония «Эстафета вечного огня на Дороге жизни», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а также представители Городов воинской славы, 41 представитель консульских учреждений 24 иностранных государств, представители субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия 3 сентября 2020 г. возложили цветы к мемориалу «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе Ленинградской области;

Участники мероприятия 3 сентября 2020 г. возложили цветы к мемориалу «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе Ленинградской области;

— 29 июля 2020 г. в рамках международной акции «Во славу общей Победы» в торжественной обстановке, в соблюдение воинских почестей, совершен обряд изъятия земли из воинских захоронений для последующей передачи Мемориалу Церковь во имя Всех Святых, расположенная в городе Минске (Республика Беларусь). В мероприятии приняли участие Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, заведующий отделом Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге Игорь Заломай;

— торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы» в г. Луге Ленинградской области в рамках визита в Ленинградскую область делегации Республики Беларусь во главе с Первым заместителем Председателя Правительства Республика Беларусь Николай Снопков в октябре 2020 г. ;

;

— торжественная церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова в городе Кировске Ленинградской области. В церемонии приняли участие Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев;

— торжественное открытие гранитного монумента в память о подвиге казахстанских воинов 314-й стрелковой дивизии в рамках реализации международного историко-патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорога Славы» (5 мая 2021 года, г. Лодейное Поле Ленинградской области).

С марта 2020 года в связи с введением ограничительных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в странах дальнего зарубежья и на территории Российской Федерации Администрацией Ленинградской области совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, оказал содействие в реализации мер, принимаемых уполномоченными государственными органами по перевозке из-за границы граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ленинградской области.