Masa Media | Почему враждуют Азербайджан и Армения и при чем тут Нагорный Карабах?

СОДЕРЖАНИЕ- ЧТО ТАКОЕ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ?

- КОГДА И ПОЧЕМУ НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ?

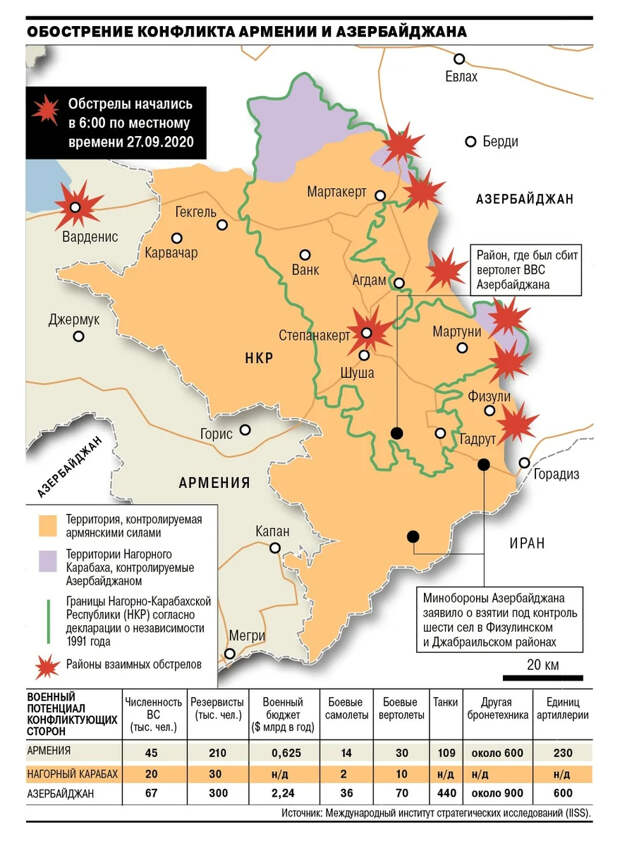

- ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 27 СЕНТЯБРЯ?

27 сентября многолетний кризис в отношениях между Арменией и Азербайджаном вновь перешел в активную фазу. Страны обвинили друг друга в нападении, боевые действия продолжаются уже несколько дней, в государствах введено военное положение.

Рассказываем, в чем причина конфликта и когда он начался.

ЧТО ТАКОЕ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ?

Это регион на Южном Кавказе (Закавказье). Граничит с Арменией на западе, с Азербайджаном на севере и востоке и с Ираном на юге.

Название «Карабах» происходит от тюркского слова «кара» — чёрный и персидского «баг» — сад. Оно закрепилось за регионом с XIV века. Но армяне называют и саму область, и непризнанное государство (о нем — ниже) более древним армянским наименованием — Арцах.

В регионе с этим историческим названием сейчас расположена непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР).

В советское время этот регион назывался Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) и входил в состав Азербайджанской ССР. Населяли территорию преимущественно армяне.

НКР провозгласила себя независимым государством в 1991 году, после распада Советского Союза. Столица — город Степанакерт.

КОГДА И ПОЧЕМУ НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ?

Территория Нагорного Карабаха давно была причиной для споров между двумя странами. Но в конце 80-х годов XX века конфликт с глубокими национальными и геополитическими корнями стал особенно острым и перешел в открытую фазу.

В 1987 году в регионе прошли студенческие забастовки с требованием передать НКАО в состав Армянской ССР. Местные СМИ обвиняли руководство Азербайджанской ССР в экономической отсталости региона и ущемлении армянского населения.

В 1988 году руководство Карабаха официально обратилось в Верховный совет СССР с просьбой передать область в состав Армении. Но в Центральном Комитете Компартии эту инициативу не поддержали, назвав «акцией, спровоцированной националистическими элементами».

Но в Центральном Комитете Компартии эту инициативу не поддержали, назвав «акцией, спровоцированной националистическими элементами».

Отмечалось, что передача НКАО «противоречит интересам трудящихся Азербайджанской и Армянской ССР». Все ограничилось призывами к нормализации обстановки. В Азербайджанской ССР поддерживали позицию ЦК. Это привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте, а также к погромам среди как армянского, так и азербайджанского населения.

Точкой невозврата в этом конфликте считается погром в азербайджанском городе Сумгаите (30 километров от Баку, столицы). 27–29 февраля 1988 года произошли массовые грабежи, поджоги, убийства на национальной почве. По официальным данным, погибло 26 армян и 6 азербайджанцев, пострадали — сотни.

Азербайджанцы начали массово переселяться из Нагорного Карабаха и Армении, а армяне — из Азербайджана.

Летом 1989 года в Баку начались массовые демонстрации. Из-за конфликта росла популярность оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана». Ее активисты выступали против тогдашнего руководства республики.

Ее активисты выступали против тогдашнего руководства республики.

В январе 1990 года в Нагорном Карабахе и близлежащих районах было введено чрезвычайное положение. В Баку вошли союзные войска, чтобы предотвратить захват власти оппозиционным «Народным фронтом Азербайджана». Это привело к многочисленным жертвам среди азербайджанцев. Погибшими считаются более 130 человек, 800 были ранены. События вошли в историю Азербайджана как «Черный январь»

В 1991 году и Армения, и Азербайджан вышли из состава СССР и провозгласили независимость. Верховный совет Азербайджана ликвидировал статус автономии Нагорного Карабаха. В ответ местные власти провели референдум, большинство жителей региона проголосовали за отделение от Азербайджана.

Карабахская война между двумя странами продолжалась вплоть до 1994 года.

В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с признанием территориальной целостности Азербайджана и требованием прекратить боевые действия.

В 1994 году Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан подписали в Бишкеке протокол о прекращении огня. Большая часть территории бывшей автономии осталась под контролем непризнанной НКР.

Большая часть территории бывшей автономии осталась под контролем непризнанной НКР.

Подписи под Бишкекским протоколом

Подавляющее большинство населения НКР по-прежнему составляют армяне. При этом согласно административно-территориальному делению Азербайджана, НКР — часть этой страны, а Армения ее независимость официально не признает, как и другие государства — члены ООН. Независимость НКР признали только частично признанные государствами Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Приднестровская Молдавская республика.

В самой республике, по Конституции, государственный язык — армянский (при этом «гарантируется свободное использование языков нацменьшинств»). Республика нацелена на сотрудничество и связь с Арменией, а Армянская Апостольская Святая Церковь имеет большое влияние в стране. Ей посвящена отдельная статья в Конституции, хоть в Основном законе и прописано, что религиозные организации в НКР отделены от государства. Официальная валюта — армянский драм.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики разработан на основе флага Армении. Из отличий только белый пятизубчатый ступенчатый узор.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 27 СЕНТЯБРЯ?

Утром 27 сентября министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения обстреливает населенные пункты вдоль границы стран. В ведомстве также заявили, что азербайджанская армия провела «контрнаступательную операцию» после нападения Армении.

В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на Нагорный Карабах. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян утверждал, что армия Азербайджана обстреляла приграничные территории страны.

Нагорный Карабах и Армения ввели военное положение. Омбудсмен НКР Артак Бегларян написал, что погибли ребенок и женщина, еще двое человек пострадали. Ударам подверглись школы в Степанакерте, и «во многих населенных пунктах нанесен большой ущерб гражданской инфраструктуре».

Власти Азербайджана сначала не видели необходимости во всеобщей мобилизации, но вскоре все же ввели военное положение.

Незадолго до этого, летом 2020 года, также произошло обострение конфликта. Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга.

Взаимные обвинения продолжаются и в этот раз. Как сообщает Al Jazeera, пресс-секретарь президента Азербайджана Хикмет Гаджиев утверждает, что Нагорный Карабах должен вернуться в состав страны. По его словам, для прекращения военного конфликта войска Армении должны уйти с территории непризнанной республики.

ОБСЕ призвала страны прекратить военные действия.

Министерство иностранных дел непризнанной НКР обвиняет в конфликтах Азербайджан:

Очередную агрессию Азербайджана против Республики Арцах необходимо рассматривать в контексте широкомасштабных и систематических атак на гражданское армянское население, предпринимаемых азербайджанской стороной как в мирное, так и в военное время с самого начала Арцахского национально-освободительного движения и по сей день.

Иллюстрации: Лейла Тапалова

«Говорили — сами виноваты, что остались» Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир: Закавказье: Бывший СССР: Lenta.ru

Чуть больше года назад в Нагорном Карабахе вспыхнула новая война. Противостояние армянских и азербайджанских сил продолжалось 44 дня и закончилось тем, что Азербайджан вернул утраченный после первой карабахской войны контроль над большей частью региона. Конфликт до сих пор окончательно не урегулирован, а диалог между враждующими сторонами кажется невозможным. Между тем в Азербайджане еще живут армяне, которые верят — войны когда-нибудь закончатся, и если не политики, то простые люди начнут снова говорить друг с другом. Корреспондент «Ленты.ру» пообщалась с армянами, оставшимися 30 лет назад в Азербайджане, и выяснила, почему они решили остаться и как война в Нагорном Карабахе трагически изменила их судьбы.

Бакинские нюансы

Вартан Карамян — бакинский армянин. В Азербайджанскую ССР его родители переехали в середине 1950-х из карабахского Красного села. Дядя Вартана — Сарухан Карамов был известным музыкантом, представлявшим на советской сцене азербайджанскую культуру. Он и переманил родню в Баку, который тогда считался культурной и экономической столицей Закавказья. Люди тянулись туда со всех союзных республик в поисках лучшей жизни.

В Азербайджанскую ССР его родители переехали в середине 1950-х из карабахского Красного села. Дядя Вартана — Сарухан Карамов был известным музыкантом, представлявшим на советской сцене азербайджанскую культуру. Он и переманил родню в Баку, который тогда считался культурной и экономической столицей Закавказья. Люди тянулись туда со всех союзных республик в поисках лучшей жизни.

Бакинские армяне часто меняли фамилии, чтобы пробиться в азербайджанской среде. Прослыть знаменитым с фамилией Карамов было проще, чем с фамилией Карамян. Вот дядя Сарухан и пошел на русификацию фамилии. Но эти нюансы не мешали бакинцам ладить между собой. Армяне и азербайджанцы называли друг друга земляками и до первой карабахской войны: по воспоминаниям Вартана, никто не придавал значения нациям.

Азербайджан — моя родина. В паспорте место рождения — Баку. Невозможно изменить жизнь в угоду политике. Сколько себя помню, дружил с азербайджанцами

Вартан Карамян

Вартан признается, что вопрос об армянской диаспоре Азербайджана всегда ставит его в тупик: «Понятия не имею, что такое армянская диаспора в Баку. Армяне, азербайджанцы, русские, евреи — мы жили бок о бок, ходили в одни и те же школы, магазины». Ему намекнули на принадлежность к армянской нации лишь однажды в школе. В классе появился новенький: азербайджанец, переехавший в Баку из Саратова. Он плохо говорил на родном языке, но учителя взялись его опекать. Вартан свободно говорил по-азербайджански, но преподаватель по литературе занизила ему оценку за стихотворение. Новенький подготовился хуже, но получил «отлично».

Армяне, азербайджанцы, русские, евреи — мы жили бок о бок, ходили в одни и те же школы, магазины». Ему намекнули на принадлежность к армянской нации лишь однажды в школе. В классе появился новенький: азербайджанец, переехавший в Баку из Саратова. Он плохо говорил на родном языке, но учителя взялись его опекать. Вартан свободно говорил по-азербайджански, но преподаватель по литературе занизила ему оценку за стихотворение. Новенький подготовился хуже, но получил «отлично».

Учительница призналась, что не может поставить азербайджанцу четверку по родному языку. Армянину можно. Мне было очень обидно. Но потом в училище, когда я учился на фотографа, меня, наоборот, ставили в пример азербайджанцам. Я свободно говорил и знал грамматику

Вартан Карамян

Первая карабахская война стала для Вартана неожиданностью. В конце 1980-х он проходил срочную службу в Военно-морском флоте СССР в Мурманске. В феврале 1988-го услышал от сослуживцев, что в Закавказье вот-вот вспыхнет война. «Кто с кем воюет-то?» — ухмыльнулся он, но включил телевизор. По центральным каналам сообщали, что в азербайджанском Сумгаите произошли массовые погромы и убийства армян. Вартан бросился звонить родным. Те успокоили, что им ничего не угрожает.

По центральным каналам сообщали, что в азербайджанском Сумгаите произошли массовые погромы и убийства армян. Вартан бросился звонить родным. Те успокоили, что им ничего не угрожает.

Вартан Карамян

Фото: Галина Иванова

Летом отец и мать сообщили ему о переезде в город Капан на юге Армении. Они просили сына не возвращаться в Баку. На вопросы, почему переехали, родители отвечали расплывчато. Говорили, что им посоветовали, хотя вроде никто им в Азербайджане не угрожал.

Тогда я впервые задумался: какой родине служу? Призывали в Советскую армию. Пока служил, страна распадалась на глазах

Вартан Карамян

Дембель Вартана совпал с землетрясением в Спитаке в декабре 1988 года, когда погибли по меньшей мере 25 тысяч человек. Он приехал к родным в Армению. «Люди спасали выживших, разгребали завалы. Но все разговоры были о войне с Азербайджаном», — вспоминает он.

Материалы по теме:

В начале 1989 года стало понятно: конфликт неизбежен. В Ереван каждый день прибывали переполненные вагоны беженцев. Армяне оставляли дома и квартиры в Азербайджане и бежали прочь от выстрелов, мародерства и насилия. В Баку прибывали такие же составы с азербайджанцами из Армении. Они тоже бросали все имущество, спасаясь от войны.

Армяне оставляли дома и квартиры в Азербайджане и бежали прочь от выстрелов, мародерства и насилия. В Баку прибывали такие же составы с азербайджанцами из Армении. Они тоже бросали все имущество, спасаясь от войны.

Вартан поступил иначе. В разгар армяно-азербайджанского кризиса он отправился в Баку. После службы в армии паспорт оставался в военкомате, и на свой страх и риск он отправился на родину. Мужчина признается: документы — не главная причина, подтолкнувшая его вернуться. «В Армении я так и не стал своим. Дома мы говорили на карабахском диалекте армянского, и окружающих это раздражало. Чувствовал себя не в своей тарелке. Часто вспоминал Баку. Носил усы, знал азербайджанский. Армяне придирались из-за незнания языка… Иногда доходило до драк. Я понял, что с ними мне не ужиться», — признается Вартан.

Свой среди чужих

Друзья в Баку удивились, но обрадовались возвращению Вартана. Предлагали пожить у них, объясняли, что так безопаснее. Но мужчина поселился в своей квартире. Соседи-азербайджанцы помогали: заносили еду, штопали и стирали одежду. Никто не упрекал его за то, что он армянин. Обвиняли политиков, что спровоцировали войну между двумя народами.

Соседи-азербайджанцы помогали: заносили еду, штопали и стирали одежду. Никто не упрекал его за то, что он армянин. Обвиняли политиков, что спровоцировали войну между двумя народами.

Казалось, Вартан зажил прежней жизнью. Получил паспорт, устроился на работу в фотоателье, общался с друзьями. Но игнорировать конфликт было невозможно. Он не раз видел, как толпы молодчиков нападали на армян, оставшихся в городе. Рано или поздно напасть могли и на него.

На моих глазах толпа как-то гналась за армянином. Он спасся, а через несколько дней весь побитый пришел в фотоателье. Попросил сделать снимок на паспорт. Я спросил, почему не уезжает. Он пробурчал, что лучше поменяет фамилию, но останется в Баку

Вартан Карамян

Происходили и странные вещи. Например, азербайджанцы начали агитировать Вартана выходить на антиармянские митинги. Заманивали шашлыком и алкоголем: «Я разводил руками, мол: «Вы с ума сошли? Я армянин!» Казалось, люди сами до конца не понимают, что творят». Прожив в Баку в разгар армяно-азербайджанского конфликта почти год, Вартан понял — дальше рисковать нельзя. Поворотным моментом стало нападение на родственника в центре города. «Находиться в Баку стало опасно. Я уехал в Россию, потом в Испанию. Там и осел. Со временем перевез в Европу родителей. Хотелось сбежать от безумия вокруг», — рассказывает он.

Поворотным моментом стало нападение на родственника в центре города. «Находиться в Баку стало опасно. Я уехал в Россию, потом в Испанию. Там и осел. Со временем перевез в Европу родителей. Хотелось сбежать от безумия вокруг», — рассказывает он.

Улицы Баку

Фото: Галина Иванова

Спустя почти 30 лет Вартан вернулся на Кавказ. В 2016-м он приехал к родственникам в Нагорный Карабах с сыном Феликсом. Мальчик профессионально занимался музыкой с итальянским тенором Робертино Лорети — ему предсказывали большое будущее в мире оперы. Но оказавшись на малой родине, юный музыкант решил остаться. Учебу продолжил в Степанакерте.

«Сын влюбился в природу, добродушных и приветливых жителей Нагорного Карабаха. Попросил, чтобы мы остались. В Степанакерте он окончил школу, потом поступил в музыкальное училище имени Саят Нова в Степанакерте. Ни разу не пожалел, что променял Барселону на Кавказ. До окончания учебы оставалось полгода, но снова грянула война», — вспоминает мужчина.

Материалы по теме:

Когда в начале ноября 2020-го начались бои за Шушу, Вартан гостил в России. Он был уверен, что сыну в Нагорном Карабахе ничего не угрожает, что это очередное мелкое противостояние, которое быстро погаснет. Но внезапно позвонил друг-азербайджанец и закричал в трубку: «Спасай сына! Чего ты медлишь? Вывози его срочно!»

Он был уверен, что сыну в Нагорном Карабахе ничего не угрожает, что это очередное мелкое противостояние, которое быстро погаснет. Но внезапно позвонил друг-азербайджанец и закричал в трубку: «Спасай сына! Чего ты медлишь? Вывози его срочно!»

Вартан немедленно бросился в Шушу. Вооруженные силы Азербайджана наступали, а отец и сын пытались найти машину, чтобы покинуть охваченный огнем город: «Вокруг летали беспилотники. Звонить с мобильного запретили. Сигнал мог зафиксировать спутник, и мы попали бы под обстрел. Водители отказывались нас везти. Наконец за нами приехал мой друг, и мы бросились вон из города. По дороге попали под обстрел. Но бог миловал. Мы спаслись».

Племяннику Вартана повезло меньше. Незадолго до второй карабахской войны его призвали в армию. До окончания службы оставалось меньше полугода, но он отправился на фронт как военнообязанный срочной службы. Погиб в боях недалеко от городка Мартуни. Феликс до сих пор не может пережить смерть двоюродного брата.

Сын часто просыпается от любого шороха. Ему кажется, что снова стреляют. Зовет меня в укрытие. Вспоминает брата. Но война не спрашивает. Она приходит и убивает. Моему племяннику едва исполнилось 20 лет

Ему кажется, что снова стреляют. Зовет меня в укрытие. Вспоминает брата. Но война не спрашивает. Она приходит и убивает. Моему племяннику едва исполнилось 20 лет

Вартан Карамян

Вартан уверен, что вражда армян и азербайджанцев ни к чему хорошему не приведет. У него по-прежнему много друзей в Баку, и отношения с ними проверены временем. «В моей памяти город Баку останется гостеприимной солнечной столицей Азербайджана, где царил мир и не было места конфликтам», — говорит он.

Второй после Одессы

Мария Алиева, в девичестве Карапетян, родилась на Алтае, но всю сознательную жизнь провела в Азербайджане. Родители переехали в Баку, когда ей исполнилось семь лет. На Кавказе первое время все казалось необычным. После сибирского холода обилие солнца, гор и зелени поражало. Еще одно детское воспоминание — азербайджанцы строили дома близко друг к другу, и соседи часто заходили в гости просто так, потому что живут очень близко. В Алтайском крае расстояния между домами были большие, а люди старались лишний раз из дома не выходить, особенно зимой. Поэтому соседей почти не знали.

Поэтому соседей почти не знали.

Баку считался вторым многонациональным городом после Одессы. Там жил мой дядя, он и позвал родителей. Соблазнил тем, что в Азербайджане живет большая армянская диаспора. Но никто не делил людей на нации. Мы все были бакинцами

Мария Алиева (Карапетян)

В Баку Мария выучилась в русской школе, потом поступила в училище. Замуж вышла за азербайджанца. Это не считалось необычным, и родственники поддержали молодых. «Свекровь настояла, чтобы я поменяла религию перед свадьбой. Родня мужа жила в бакинской деревне Маштаги, где даже при Союзе жители были очень религиозны. Меня отвели в мечеть, и так я стала мусульманкой. Родила четверых детей», — рассказывает собеседница.

За всю жизнь Марии ни разу не удалось побывать в Армении. Хотя дед много рассказывал про огромный дом в Горисе. Его репрессировали и сослали в Сибирь. После первой карабахской войны было не до путешествий. На войне у женщины погиб старший сын Самир. «Мой мальчик учился в Нахичеванском военном училище. Оттуда его и призвали на фронт. Попал в самое пекло боев, там и погиб. Помню, прибежит в детстве, обнимет и говорит, что всю жизнь будет меня защищать. 19 лет было ему, не пожил толком», — плачет Мария.

Оттуда его и призвали на фронт. Попал в самое пекло боев, там и погиб. Помню, прибежит в детстве, обнимет и говорит, что всю жизнь будет меня защищать. 19 лет было ему, не пожил толком», — плачет Мария.

Женщина отказывалась верить в смерть сына, пока не привезли его тело. Несколько дней она не выходила из дома, отказывалась есть. «Родные через силу кормили меня. Помню все как в тумане. Мой бездыханный мальчик и я», — продолжает она. Власти предлагали похоронить Самира на Аллее героев в центре Баку, но мать отказалась. Попросила предать земле неподалеку от дома, чтобы была возможность навещать его каждый день.

Мария злится, когда ее спрашивают о конфликте из-за Нагорного Карабаха. Она уверена, войну спровоцировали политики.

За валидол хватаюсь, как слышу по телевизору о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Столько лет народы прожили на одной земле, а теперь гены не те. До войны наоборот говорили, сколько между нами общего. Теперь различия ищут

Мария Алиева (Карапетян)

Мария уверяет, что не слышала ни одного упрека в своей адрес ни во время первой войны, ни во время второй. Наоборот, все старались помочь и поддержать морально. «В конце 1980-х, когда начинался конфликт из-за Нагорного Карабаха, меня вызвали однажды в КГБ. Спросили, говорю ли я на армянском. Просили перевести какое-то секретное письмо. Но я только разговорную речь знаю, переводить не могла. От меня отстали. Если не говоришь на языке, то быстро его забываешь», — делится Мария.

Наоборот, все старались помочь и поддержать морально. «В конце 1980-х, когда начинался конфликт из-за Нагорного Карабаха, меня вызвали однажды в КГБ. Спросили, говорю ли я на армянском. Просили перевести какое-то секретное письмо. Но я только разговорную речь знаю, переводить не могла. От меня отстали. Если не говоришь на языке, то быстро его забываешь», — делится Мария.

Мария Алиева (справа) с соседями

Фото: Галина Иванова

В бакинском поселке Маштага, где они жили с супругом, ее называют сестрой милосердия. «Во время войны Маша оббегала до сорока домов в округе. Она безотказная — как скорая помощь. Кому укол сделает, кого накормит», — встревает в беседу соседка. «Дружим с Марией Егоровной 32 года. Она помогала мне нянчить детей. Когда началась война в Карабахе, никто не тыкал пальцем и не упрекал, что она армянка. Для нас она родная», — добавляет другая соседка.

В Азербайджане до сих пор живут около 20 тысяч армян. Время от времени женщина видится с армянскими подругами. «Как и я, они вышли замуж за азербайджанцев, так и остались в Баку», — объясняет Алиева-Карапетян.

«Как и я, они вышли замуж за азербайджанцев, так и остались в Баку», — объясняет Алиева-Карапетян.

Вопрос, за кого воевать, в нашей семье никогда не стоял. Мы против войны, но родиной считаем Азербайджан. Мы тут всю жизнь прожили. В чем нас упрекать?

Мария Алиева (Карапетян)

«Женились по любви, не по нации»

Эльмира Гасанова, в девичестве Григорян, родилась в Степанакерте. Родители переехали в Азербайджанскую ССР после Великой Отечественной войны, когда ей было меньше года. Баку считался зажиточным городом, и найти там работу было проще. В Армению ездили по праздникам. «Вокруг меня с детства звучала армянская, азербайджанская и русская речь. Свободно говорю на трех языках. Но на русском — уже с небольшим азербайджанским акцентом», — смеется Эльмира.

Материалы по теме:

Бакинские и карабахские армяне в советский период говорили и на азербайджанском. «Наши соседи шутили, что бакинцы говорят на особом языке — смесь азербайджанского, армянского и еврейского, — шутит женщина. — Кто-то говорил по-армянски, а отвечали ему по-азербайджански».

— Кто-то говорил по-армянски, а отвечали ему по-азербайджански».

Эльмира часто гостила в Нагорном Карабахе и помнит, как уживались в 1960-1970-е годы армяне и азербайджанцы. Никто не придавал значения нациям. «Моя мама родом из Шуши. Отец — из Зангезура. Много родственников в Степанакерте. Между этими городами я и путешествовала. В какой дом ни войдешь, везде нам были рады. Никто не делил на своих и чужих. Скажи тогда, что карабахцы пойдут войной друг на друга — подняли бы на смех, — вспоминает собеседница. — На застольях поднимали тосты за дружбу народов. Было много смешанных браков. Женились по любви, не по нации».

Эльмира вышла замуж за азербайджанца. Родители не противились. Спросили только, готова ли принять ислам. Ради любви девушка была готова на все, хотя мусульманкой стала не сразу. Лишь несколько лет назад, когда супруги отметили золотую свадьбу, женщина решилась поменять веру.

Родственники мужа не просили меня менять религию. Но я так испугалась, когда прочитала и в Библии, и в Коране: муж и жена не встретятся на небесах, если разной веры. Как представила, что не увижу своего Фархада на том свете, так и побежала в мечеть

Как представила, что не увижу своего Фархада на том свете, так и побежала в мечеть

Эльмира Гасанова (Григорян)

Мулла шутливо спросил немолодых супругов, не устали ли они друг от друга за столько лет на земле. Но они были настроены решительно. «Так я стала мусульманкой. Куда я без мужа? Празднуем все равно и Пасху, и Хайит», — делится женщина.

Познакомились Эльмира и Фархад в начале 1970-х. Дядя девушки работал в ЖЭКе главным механиком и как-то попросил ее помочь. «Заболела учетчица смены тетя Поля. Меня попросили поработать за нее на водокачке три смены подряд. Показали вентили, объяснили, как переключать. Только освоилась, и вдруг свет погас. Я давай дяде Аракелу звонить. Он отправил мастеров», — вспоминает Эльмира.

На помощь юной сотруднице ЖЭКа пришли двое электриков. Один из них был похож на актера кино, и у девушки промелькнуло в голове — вот бы выйти за такого замуж. Когда мужчины починили свет, Эльмира напоила их чаем, угостила котлетами.

«Все запасы еды поставила на стол. Они с аппетитом все съели. Не решилась сказать, оставьте мне хотя бы кусочек. Собиралась потом сбегать в магазин, купить булочку к чаю. Но тот, похожий на актера, неожиданно вернулся. Принес пряники, сосиски. Улыбается, мол, это вам вместо съеденного. Мы снова сели пить чай, уже вдвоем. Потом он пригласил меня в театр, кино. Это и был мой Фархад», — рассказывает женщина.

Они с аппетитом все съели. Не решилась сказать, оставьте мне хотя бы кусочек. Собиралась потом сбегать в магазин, купить булочку к чаю. Но тот, похожий на актера, неожиданно вернулся. Принес пряники, сосиски. Улыбается, мол, это вам вместо съеденного. Мы снова сели пить чай, уже вдвоем. Потом он пригласил меня в театр, кино. Это и был мой Фархад», — рассказывает женщина.

Круговорот истории

Первая карабахская война застала Эльмиру врасплох. Она признает, что в конце 1980-х между армянами и азербайджанцами начались бытовые стычки, но всерьез к этому никто не отнесся. «В 1986 году мы с мужем и друзьями-азербайджанцами поехали в Ереван. Я пообещала показать им историческую родину. Много гуляли по городу, любовались природой, архитектурой, а вечером пошли в сауну. Пока намыливались в женской парилке, подруга пела азербайджанские песни. Вдруг отключили горячую воду, и нам пришлось мыться в холодной. Потом свалилась с температурой. Что интересно, в мужской части сауны горячую воду не отключали», — вспоминает Эльмира.

В 1989-м ее бакинские родственники поспешно переехали в Армению. Звали с собой, но женщина не могла оставить мужа. Соседи относились к ней доброжелательно даже после погромов армянских кварталов и массовых убийств в Сумгаите в феврале 1988 года.

Ужас, страх, безумие. Даже сегодня мне сложно объяснить, что я тогда испытала. Было очень стыдно и за азербайджанцев, и за армян. Уму непостижимо — два народа, проживших вместе, взялись за оружие

Эльмира Гасанова (Григорян)

Несколько дней женщина боялась выйти даже за хлебом. По телевизору и радио говорили, что в Азербайджане громят армянские кварталы, в Армении — азербайджанские. Больше всего за Эльмиру переживал супруг. Как реагировать на столкновения, не знал и он. По соседству жили несколько армянских семей, но они в спешке уехали. Люди начали получать похоронки.

«У соседа на войне погиб сын. Я набралась смелости и пошла на поминки. Муж отговаривал, мол, кто знает, как отреагируют. Но отец погибшего солдата обнял меня, посадил за стол, и мы долго вместе плакали. Он назвал меня дочкой и сказал, что не держит зла на армян. Войну спровоцировали политики», — вспоминает она.

Он назвал меня дочкой и сказал, что не держит зла на армян. Войну спровоцировали политики», — вспоминает она.

Во время первой карабахской войны Эльмира помогала семьям, где были раненые или погибшие. Стирала белье, готовила еду, пекла, штопала, ухаживала за немощными. Признается, что много плакала. В Армении у родственников на войне погибали дети. В Азербайджане на ее глазах гибли соседи.

Хотелось кому-то пожаловаться и потребовать, чтобы война прекратилась. Но кровь лилась. Иногда звонила родственникам поплакаться, но они отвечали — сама виновата, что осталась. Но бросить мужа, соседей и навсегда уехать из Баку я не могла

Эльмира Гасанова (Григорян)

Женщина тяжело переживала и вторую карабахскую войну. Снова лилась кровь, снова умирали люди. История повторялась на глазах. Родственники звонили из Еревана и Сочи, звали к себе. Но, как и 30 лет назад, Эльмира отказывалась. «Азербайджан — часть меня. Куда мне на старости лет переезжать», — бросила она напоследок.

Почему азербайджанцы и армяне так долго воюют

Азербайджан и Армения враждуют по различным этническим, религиозным и политическим причинам, но самым большим препятствием, которое существует между ними, является нагорно-карабахский вопрос.

Недавние кровавые столкновения вдоль армяно-азербайджанской границы показали, что старые и новые проблемы между двумя кавказскими народами несут в себе опасный потенциал сползания двух государств в полномасштабную региональную войну.

У двух стран есть серьезные исторические различия, которые касаются религии, этнической принадлежности и, конечно же, политики. В Азербайджане преобладает мусульманское население, в котором также проживает значительное тюркское присутствие. в то время как Армения является страной с христианским большинством, населенной преимущественно этническими армянами.

В последние годы существования Османской империи между двумя народами, особенно на Кавказе и в некоторых частях восточной Анатолии, возник этнический конфликт, в значительной степени основанный на территориях уважаемых регионов.

Во время Первой мировой войны армяне при поддержке России и некоторых видных западных стран пытались избавиться от мусульманского населения Кавказа и Восточной Анатолии в надежде создать независимое государство. Это привело к вооруженному противостоянию между османами и армянами.

Это привело к вооруженному противостоянию между османами и армянами.

При Советском Союзе, федеративном коммунистическом государстве, конфликт между народами как бы приостанавливался, когда бок о бок существовали Армянская и Азербайджанская республики.

Но советское разделение территорий между азербайджанцами и армянами создало другие проблемы и посеяло семена будущих конфликтов.Конфликт в Нагорном Карабахе является крупным международным спором. Он стоит наравне с палестино-израильским спором, спором о бывшей Югославии и Кипре, но не привлек такого же уровня международного внимания.

(Зейд Абдулла Альшагури / TRTWorld)Истоки конфликта

После присоединения Азербайджана и Армении к Советскому Союзу в составе Азербайджана Советским Союзом в 1924.

Во время распада Советского Союза в конце 1980-х годов вопрос о будущем региона вновь стал источником вражды, и в ноябре 1988 года начались столкновения между этническими азербайджанцами и армянами. страны обрели независимость в 1991 году.

В декабре 1991 года в Карабахе был проведен референдум о создании независимого государства, что означало бы одностороннее провозглашение себя отделенным от Азербайджанской Республики. Большинство пришедших на референдум проголосовало за независимость, однако большинство азербайджанцев, проживающих в Карабахе, бойкотировали ее, заявив, что референдум был нелегитимным.

Большинство стран не признают легитимность провозглашения независимости Карабаха. Отчасти это связано с тем, что только пятнадцать республик бывшего Советского Союза могли объявить о суверенитете от союза в соответствии с его конституцией, а Карабах не был таковым из-за своего статуса автономной области. Кроме того, односторонние декларации независимости часто отвергаются, поскольку они нарушают международное право.

После референдума конфликт перерос в войну между Азербайджаном и Арменией. Это привело к гибели не менее 30 000 человек и перемещению примерно 1 миллиона человек с обеих сторон к концу войны в 1919 году.93.

Азербайджан и Армения достигли неофициального прекращения огня в мае 1994 года при посредничестве России, в то время как Москва, как сообщается, оказывала военную и политическую поддержку армянским силам во время конфликта.

С тех пор периодические столкновения, как и самые последние, продолжаются на границе стран и в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе.

Армянские ополченцы Карабаха стоят возле гаубицы в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, Азербайджан, 5 апреля 2016 года. (Альберт Хачатрян / AP Archive) Мэтью Брайза, политический аналитик, работавший американским посредником между армянами и азербайджанцами в 2000-х годах под эгидой Белого дома, считает участие России в конфликте проблематичным.

Он считает, что россияне через таких политиков, как Константин Затулин — первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) — пытаются спровоцировать конфликт.

«Затулин — головорез и провокатор. По моему профессиональному опыту, он всегда пытается управлять конфликтами, чтобы создать разногласия, чтобы Россия всегда могла манипулировать двумя сторонами, чтобы сохранить свое влияние (неприкосновенным в отношении Армении и Азербайджана)», — сказал Брайза TRT World .

«Пару дней назад он пришел с заявлением, которое было крайне провокационным. Он сказал: «Ну, непонятно, кому принадлежит Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении сказал мне, что это армянин. Азербайджанцы говорят, что это азербайджанец. Кто знает?»

«На самом деле, Россия, как и США, и даже Армения до недавнего времени соглашались с тем, что оккупированный Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана. Так что это очень провокационный шаг со стороны Затулина, который должен представлять страну, считающуюся беспристрастным посредником», — добавил он.

Так что это очень провокационный шаг со стороны Затулина, который должен представлять страну, считающуюся беспристрастным посредником», — добавил он.

Затулин, родившийся в Батуме на Кавказе, как и Иосиф Сталин, коммунистический диктатор, очертивший границы многих советских республик и автономных областей, включая Азербайджан и Армению, давно известен своей проармянской позицией.

Константин Затулин, председатель Комитета Содружества СНГ, слушает вопрос журналиста во время пресс-конференции в Москве, посвященной крымскому кризису, 20 марта 1995 года. (Архив Рейтер) , после эскалации напряженности между Баку и Ереваном.

, после эскалации напряженности между Баку и Ереваном.Организация Договора о коллективной безопасности была создана в 1992 году некоторыми членами СНГ во главе с Москвой для создания своего рода российского НАТО в Евразии.

«Хочу отметить, что наша 102-я военная база на территории Армении дислоцируется здесь не зря, чтобы служить исключительно «аксессуаром красоты», — пригрозил российский головорез.

Тот же Затулин делал такие же угрожающие высказывания сразу после последних столкновений.

Скрытые угрозы в адрес Турции«Если сейчас кто-то применит силу в ответ на первоначальное нападение Армении на Азербайджан, Россия применит силу против него, чтобы защитить своего союзника, которым является Армения», — сказал Затулин, по словам Брайзы.

Затулин, похоже, также угрожает, говоря это, Турции, стране, которая оказалась самым сильным союзником Азербайджана с момента обретения им независимости.

«Турция будет и впредь всеми силами поддерживать Азербайджан в его борьбе за защиту своей территориальной целостности», — говорится в заявлении МИД Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган также выразил свою поддержку Азербайджану, заявив: «Турция без колебаний выступит против любого нападения на Азербайджан».

Армяно-азербайджанские столкновения создали еще один фронт между Анкарой и Москвой.

Недавно Турция и Россия были в разногласиях в нескольких конфликтах на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии, от Ливии до Сирии, а теперь и в Азербайджане.

«Главные игроки — Россия и Турция», — говорит Брайза, имея в виду азербайджано-армянский конфликт.

Источник: TRT World

Азербайджано-армянская вражда и гражданская дипломатия | Особенности

В романе Курбана Саида « Али и Нино », действие которого происходит в Баку в последние годы Первой мировой войны, «коварный» армянин похищает настоящую любовь главного героя-азербайджанца и бежит верхом на лошади. Предатель, разумеется, пойман и зверски убит. Эта история, провозглашенная «национальным романом» Азербайджана, рассказывает о непрекращающейся вражде между двумя народами, сосуществовавшими на протяжении столетий.

Замените похищенную принцессу спорной территорией Нагорного Карабаха, и вы получите аналогию с конфликтом, который преследовал двух евразийских соседей более двух десятилетий.

После распада Советского Союза между этническим большинством армян анклава Нагорный Карабах и Азербайджанской Республикой началась война. Это последовало за жесткой реакцией столицы Азербайджана Баку на мирную демонстрацию этнических армян за самоопределение. Кремль ввел войска, чтобы положить конец бойне. Затянувшийся спор привел к более чем 20 000 жертв, миллиону беженцев и заявлениям об «этнической чистке» с обеих сторон.

12 мая исполняется 20 лет со дня прекращения огня при посредничестве России. Соглашение было подписано Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом, де-факто независимой республикой, признанной только другими отколовшимися квазигосударствами, такими как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.

Многие люди, в основе своей благонамеренные и желающие мира в регионе, с готовностью принимают официально спонсируемую пропаганду, потому что не видят альтернативы.

автор — Табиб Гусейнов, азербайджанский политолог

Хотя формально война закончилась в 1994 году, спор далек от разрешения, с регулярными стычками на границе и несколькими неудачными попытками международного посредничества.

В Азербайджане преобладают острые антиармянские настроения, подогреваемые государственными СМИ. То же самое и в Армении, которая недавно была отмечена тем, что Баку помиловал – и приветствовал героя – азербайджанского солдата, зарубившего армянского солдата в Будапеште в 2004 году9.0005

При такой взаимной неприязни мало кто будет питать надежду на потепление в армяно-азербайджанских отношениях в ближайшее время. Однако сторонники трансграничных инициатив, получивших название «Дипломатия Трека II», считают, что их десятилетние усилия по налаживанию диалога в конечном итоге принесут свои плоды.

Пропаганда затмевает широкие массы

Для Табиба Гусейнова, азербайджанского политолога из Тбилиси, который с начала 2000-х участвует в инициативах Track II, главная сложность заключается в распространении государственной пропаганды.

«Многие люди, имеющие в основе благие намерения и желающие мира в регионе, с готовностью подхватывают официально спонсируемую пропаганду, потому что не видят альтернативы и не верят, что мирные переговоры дадут положительный результат», — говорит он. «Из-за провала мирных переговоров до сих пор доминирующие и официально поддерживаемые дискурсы как в Армении, так и в Азербайджане продвигают этническую конфронтацию, а не миростроительство».

«Из-за провала мирных переговоров до сих пор доминирующие и официально поддерживаемые дискурсы как в Армении, так и в Азербайджане продвигают этническую конфронтацию, а не миростроительство».

Многие с подозрением относятся к трансграничным инициативам, в основном из-за государственного контроля над СМИ в обеих странах и подавления «независимой гражданской активности», как выражается Гусейнов.

Это, утверждает он, «усугубляет проблему, не позволяя провести надлежащее обсуждение роли и важности инициатив Track II в поддержке общих усилий по установлению мира».

По сути, военная риторика может затмить усилия масс.

По словам Вардана Осканяна, бывшего министра иностранных дел Армении (1998-2008 гг.), для того, чтобы второй путь заработал, первый путь должен «развиться до такой степени, чтобы оба правительства чувствовали в нем необходимость и поощряли этот процесс». Это не относится к Нагорному Карабаху и семи прилегающим территориям.

«Стороны, в частности Азербайджан, были неохотно вовлечены в процесс под давлением международного сообщества», — говорит он. «Иногда усилия имели прямо противоположный эффект, когда участники подчеркивали только негатив своего оппонента после их возвращения в свои страны».

«Иногда усилия имели прямо противоположный эффект, когда участники подчеркивали только негатив своего оппонента после их возвращения в свои страны».

Продажа души

Более того, те, кто участвует в усилиях Track II, изображаются как в местных СМИ, так и в обществе как предатели.

Азербайджанская активистка из Стамбула Арзу Гейбуллаева говорит, что ее и других обычно обвиняют в том, что они «продали душу ради денег» или в отсутствии «какого-либо патриотического чувства или уважения к территориальной целостности своей страны».

| Азербайджанские солдаты толпятся вокруг чайника с горячим чаем на линии фронта с партизанами Нагорного Карабаха в 1994 году [Рейтер] |

Когда человек находится в третьей стране, говорит она, он, по крайней мере, избавлен от «хлопот и преследований, унижающих достоинство слов и унижений».

Показательным примером является арест 19 апреля известного азербайджанского журналиста Рауфа Миркадырова. Арестованный несколько недель назад по обвинению в государственной измене, Миркадиров, которого рекламируют как предшественника «гражданской дипломатии», обвиняется в шпионаже в пользу Армении во время участия в нескольких политических конференциях в Ереване.

При кажущихся непримиримыми позициях Еревана и Баку и угрозе обвинений в государственной измене, нависшей над головами любых нестандартных мыслителей, как Track II может что-то решить?

Осканян мало верит в потенциальный результат гражданской дипломатии.

«Разногласия между участниками переговоров по Треку I настолько глубоки и многочисленны, что ни один Трек II не может дать никаких результатов. Практически нет согласия ни по одному из спорных вопросов: статус Карабаха, возвращение территорий, возвращение беженцев и гарантии безопасности», — говорит он.

Тем не менее, сторонники инициативы говорят, что важно сосредоточиться на достижениях, какими бы скромными они ни были.

Филип Гамагелян, содиректор Центра трансформации конфликтов Imagine, говорит, что одним из заметных достижений является рост местного потенциала, который вывел «гражданских дипломатов» за пределы зависимости от международных организаций.

«Вплоть до начала 2000-х годов большая часть работы Track II проводилась международными организациями в отсутствие социального капитала или соответствующего опыта в регионе». По словам Гамагеляна, хотя такие международные организации продолжают играть важную роль, ряд усилий в настоящее время инициируется и возглавляется местными субъектами, расширяя «сферу того, чего можно достичь с помощью работы второго уровня».

Манипулируется политическими элитами

Тем не менее, существует множество скептицизма по поводу того, существует ли официальная воля обеих сторон для разрешения этого конфликта.

«Когда политики понимают, что что-то может продлить их пребывание у власти еще немного, они не только примут это, но и начнут злоупотреблять этим», — говорит Гейбуллаева. «В случае с Нагорным Карабахом это стало кульминацией всей политической риторики с тех пор, как оба правительства осознали, что это возможно. Это злоупотребление, снова и снова. Никто не выигрывает от статус-кво, кроме правительств».

«В случае с Нагорным Карабахом это стало кульминацией всей политической риторики с тех пор, как оба правительства осознали, что это возможно. Это злоупотребление, снова и снова. Никто не выигрывает от статус-кво, кроме правительств».

Гусейнов разделяет мнение о том, что нагорно-карабахским конфликтом манипулируют политические элиты как в Армении, так и в Азербайджане.

«В обеих странах лидеры часто использовали карабахский конфликт для мобилизации поддержки и подавления инакомыслия», — говорит он. «В обеих странах лидеры потеряли власть из-за своих решений или нерешительности, связанных с конфликтом. Проблема… не в том, что политические элиты не хотят решать конфликт, а в том, что они не знают, как это сделать, не подвергая риску свою политическую власть».

Активисты-оптимисты смотрят на успехи, достигнутые через каналы Track II в других конфликтах, таких как Северная Ирландия или Балканы. По мнению Гамагеляна, инициативы Трека II могут способствовать «очеловечиванию других» и «осуществлению мер по укреплению доверия», что может оказать преобразующее воздействие на любой спор.

Обе стороны настолько привыкли к статус-кво, что трудно себе представить какую-либо промежуточную договоренность, кроме всеобъемлющего и окончательного решения.

автор — Вардан Осканян, бывший министр иностранных дел Армении

Нет смысла обвинять политиков

Осканян говорит, что, по его мнению, и в Армении, и в Азербайджане есть искреннее желание разрешить конфликт, однако «обе стороны настолько привыкли к статус-кво, что любое временное соглашение, кроме всеобъемлющего и окончательное решение трудно себе представить».

Воображение может быть ключевым, когда, как указывает Гусейнов, существуют кардинальные различия в восприятии.

«Для большинства армян различные меры доверия в первую очередь связаны с предотвращением нового конфликта и легитимацией статус-кво… Большинство же азербайджанцев с подозрением относятся к диалогу и укреплению доверия с армянами. Они опасаются, что в отсутствие политического урегулирования такие меры могут ослабить позицию Азербайджана, создав впечатление «нормальности» и, таким образом, укрепить и узаконить статус-кво».