Первая мировая война

Машины убийства и выживания: техника Первой мировой

Война всегда способствовала развитию техники, и Первая мировая не стала исключением. К моменту начала этого конфликта развитие орудий убийства и разрушения и так достигло небывалых высот, а война дала еще один толчок увеличению мощи и разнообразия применяемого оружия. Некоторые его виды стали впервые широко использоваться именно во время Первой мировой, а какие-то и вовсе только возникли во время войны. Параллельно развивались технические средства, обеспечивающие жизнь военнослужащих на фронте. ИТАР-ТАСС собрал фотографии всевозможной техники времен Первой мировой, которая помогала людям убивать и выживать.

«Чан. Осторожно. Петроград»: рождение танка

Во время Первой мировой войны появился новый участник боевых действий, без которого теперь нельзя представить себе ни один военный конфликт – танк. Его появление было связано с тем, что развитие атаки отстало от развития обороны, и существовавшее тогда оружие уже практически не позволяло прорвать более-менее укрепленные позиции.

Решение, как это часто бывает, одновременно нашли два человека – британец Суинтон и француз Этьен. Оба они по сути вернулись к идее средневековых лат, с тем лишь отличием, что латы, достаточные для того, чтобы остановить пулю, человек был носить не в состоянии, поэтому в них нужно было одеть машину.

Французские бронеавтомобили и британская кавалерия. 1914 год

1914 год

© National Library of Scotland

Здесь возникла новая проблема. Автомобили и бронеавтомобили уже существовали, но они были не в состоянии не то что прорывать оборонительные укрепления, но и просто двигаться по пересеченной местности. Суинтон и Этьен нашли решение в одной и той же машине – поставлявшемся и в Великобританию, и во Францию американском тракторе «Холт».

Но здесь Суинтон оказался расторопнее больше чем на год: свой проект «гусеничного истребителя пулеметов» он отправил в военное министерство в самом начале войны – 20 октября 1914 года, а Этьен написал главнокомандующему Жозефу Жаку Сезеру Жоффру лишь 20 декабря 1915-го. Справедливости ради стоит заметить, что еще в 1913 году поручик австро-венгерских железнодорожных войск Бурштынь представил в военное министерство своей страны проект вполне работоспособного «истребителя пулеметов», но какой-то «дальновидный» чиновник поставил на проекте резолюцию «Человек сошел с ума…»

В России во время Первой мировой также разрабатывался собственный танк. Это был оригинальный двухместный «Вездеход» инженера Александра Пороховщикова. Машина была во многих отношениях удачной, что подтвердили испытания: она легко преодолевала вертикальные стенки, у нее была удобная коробка передач, и она развивала скорость, которая и не снилась британскому «Вилли» — 40 км/ч. У «Вездехода» был лишь один недостаток: его гусеница (кстати, единственная), была резиновой, и когда война перешла в позиционную стадию, маленький танк с хрупкой гусеницей оказался непригоден для преодоления многочисленных рядов проволочных заграждений. Пороховщиков получил заказ на разработку более мощного «Вездехода – 2», но на дворе уже был январь 1917 года. Едва ли нужно говорить, что стало с его проектом. Сам инженер, который был еще и летчиком и предпринимателем-самолетостроителем, в конце 1940 года был обвинен в шпионаже и антисоветской деятельности и полгода спустя расстрелян

Это был оригинальный двухместный «Вездеход» инженера Александра Пороховщикова. Машина была во многих отношениях удачной, что подтвердили испытания: она легко преодолевала вертикальные стенки, у нее была удобная коробка передач, и она развивала скорость, которая и не снилась британскому «Вилли» — 40 км/ч. У «Вездехода» был лишь один недостаток: его гусеница (кстати, единственная), была резиновой, и когда война перешла в позиционную стадию, маленький танк с хрупкой гусеницей оказался непригоден для преодоления многочисленных рядов проволочных заграждений. Пороховщиков получил заказ на разработку более мощного «Вездехода – 2», но на дворе уже был январь 1917 года. Едва ли нужно говорить, что стало с его проектом. Сам инженер, который был еще и летчиком и предпринимателем-самолетостроителем, в конце 1940 года был обвинен в шпионаже и антисоветской деятельности и полгода спустя расстрелян

Как бы то ни было, первенство в разработке «истребителя пулеметов» захватили британцы. Опуская перипетии испытаний опытных образцов и разногласий разработчиков, перейдем сразу к итоговому варианту, который был готов к концу 1915 года. Основной отличительной чертой новой машины от ее прародителя – трактора – стали гусеницы, охватывающие корпус по периметру.

Опуская перипетии испытаний опытных образцов и разногласий разработчиков, перейдем сразу к итоговому варианту, который был готов к концу 1915 года. Основной отличительной чертой новой машины от ее прародителя – трактора – стали гусеницы, охватывающие корпус по периметру.

Машина, получившая на стадии разработки имя «Большой Вилли» (был и «Маленький Вилли», но он проиграл конкуренцию более крупному собрату), была покрыта листами брони толщиной чуть более чем в сантиметр. На тот момент такую броню не могла пробить ни одна пуля. Основное отличие «Вилли» от танков современной конфигурации заключалось в том, что его вооружение располагалось не в башне сверху, а в боковых выступах корпуса, которые назывались спонсонами. Это были либо пять пулеметов (тогда танк назывался «Самкой»), либо три пулемета и две 57-миллиметровые морские пушки (тогда он становился «Самцом»). «Вилли» имел двигатель мощностью 105 лошадиных сил (как, например, у Ford Focus с объемом двигателя 1,6) и мог развивать максимальную скорость в 6 км/ч.

«Вилли» очень неуклюже поворачивал: для того, чтобы повернуть направо, стопорили правую гусеницу, для поворота налево – соответственно, левую. Но так можно было сделать только незначительный поворот, потому что водитель имел доступ к управлению лишь первыми двумя передачами. Чтобы сделать по-настоящему крутой вираж, он жестами (внутри «Вилли» из-за грохота не было слышно даже крика) указывал своим помощникам номера третьей или четвертой передач, и каждый из них выставлял нужную на свою гусеницу. У самых первых «Вилли», получивших маркировку Mk-I, для поворотов сзади также были приделаны два колеса, действовавшие по принципу корабельного руля, но они не приносили никакой пользы, и на следующих моделях от них отказались.

Новую машину продемонстрировали и испытали в феврале 1916 года. Она была признана удовлетворяющей ожиданиям, и правительство разместило заказ на производство первых ста «истребителей пулеметов». Тогда же возникло слово «танк», которым в итоге стали называть не только Mk-I, но и всех его собратьев, причем, как ни странно, здесь не обошлось без «российского следа». Tank по-английски – это всего лишь «чан» или «цистерна». Такой эвфемизм был придуман для защиты новой разработки от внимания немецких шпионов. Укрытые для транспортировки брезентом машины действительно напоминали цистерны, и британцы запустили слух, что эти цистерны изготовлены по заказу российского правительства и предназначены для отправки в Петроград. На каждом брезенте старательно выводили мелом по-русски: «Чан. Осторожно. Петроград». В итоге слово tank прижилось в английском и русском языках, тогда как для немцев танк – это Panzer, то есть «бронированный», а для французов – char – «повозка».

Она была признана удовлетворяющей ожиданиям, и правительство разместило заказ на производство первых ста «истребителей пулеметов». Тогда же возникло слово «танк», которым в итоге стали называть не только Mk-I, но и всех его собратьев, причем, как ни странно, здесь не обошлось без «российского следа». Tank по-английски – это всего лишь «чан» или «цистерна». Такой эвфемизм был придуман для защиты новой разработки от внимания немецких шпионов. Укрытые для транспортировки брезентом машины действительно напоминали цистерны, и британцы запустили слух, что эти цистерны изготовлены по заказу российского правительства и предназначены для отправки в Петроград. На каждом брезенте старательно выводили мелом по-русски: «Чан. Осторожно. Петроград». В итоге слово tank прижилось в английском и русском языках, тогда как для немцев танк – это Panzer, то есть «бронированный», а для французов – char – «повозка».

Британский Mk валит дерево перед танковой атакой под Камбре.

© AP Photo

Пора вступить в бой настала для танков 15 сентября 1916 года. Произошло это на реке Сомма на севере Франции. В тактическом отношении все говорило против танковой атаки: землю развезло от дождей, и танки рисковали увязнуть в ней, да и количество машин оставляло желать лучшего – их было всего несколько десятков, тогда как для полноценного прорыва необходимы были сотни машин (в ноябре 1917 года прорвать фронт под Камбре не смогут почти 400 британских танков). Но британский главнокомандующий Дуглас Хейг, и сам не доверявший танкам, исчерпал уже все возможности для наступления и решился на отчаянный шаг.

Кто-то в первой линии окопов истерически крикнул, что явился дьявол, и это слово разнеслось по позициям с огромной быстротой. — Очевидец о первой в истории танковой атаке на Сомме

Ночью на передовые позиции выдвинулись 49 танков. Цели достигли 32 из них – еще 17 либо заглохли, либо застряли по дороге. На рассвете эти 32 танка и пошли в первую в истории танковую атаку. Немецкие солдаты, никогда прежде не видевшие ничего подобного, в панике бросали оружие и бежали. Очевидцы сообщали, что некоторые из немцев пытались сдаваться танкам в плен. За танками следовала английская пехота. Первая линия немецкой обороны была взята практически без потерь. Но к девяти часам утра запас горючего в танках стал подходить к концу, экипажи вынуждены были прекратить атаку и возвращаться на базу, и наступление на этом, по сути, закончилось.

Цели достигли 32 из них – еще 17 либо заглохли, либо застряли по дороге. На рассвете эти 32 танка и пошли в первую в истории танковую атаку. Немецкие солдаты, никогда прежде не видевшие ничего подобного, в панике бросали оружие и бежали. Очевидцы сообщали, что некоторые из немцев пытались сдаваться танкам в плен. За танками следовала английская пехота. Первая линия немецкой обороны была взята практически без потерь. Но к девяти часам утра запас горючего в танках стал подходить к концу, экипажи вынуждены были прекратить атаку и возвращаться на базу, и наступление на этом, по сути, закончилось.

Из 32 танков, пошедших в атаку на Сомме, в расположение самостоятельно возвратились 18. Почти все участвовавшие в атаке танкисты были ранены в голову осколками пуль, залетавшими в незащищенные смотровые щели. Однако несмотря на все это генерал Дуглас Хейг почти сразу после этой атаки послал в Лондон телеграмму с требованием к правительству заказать еще тысячу таких машин.

В Первой мировой войне успели принять участие еще множество танков: несколько моделей Mk, английские «Уиппеты», французские «Шнейдеры» и «Сен-Шамоны», немецкие A7V. Все они, за исключением, пожалуй, «Уиппета» были очень неудачными, да и «Гончую» (так переводится с английского слово whippet) нельзя было назвать прорывом в деле танкостроения. Таким прорывом ближе к концу войны стал танк FT-17, разработанный Луи Рено – тем самым, который основал названную его именем автомобильную компанию. Но в истории все-таки навсегда остался неуклюжий Mk-I, просто потому, что он был первым.

Все они, за исключением, пожалуй, «Уиппета» были очень неудачными, да и «Гончую» (так переводится с английского слово whippet) нельзя было назвать прорывом в деле танкостроения. Таким прорывом ближе к концу войны стал танк FT-17, разработанный Луи Рено – тем самым, который основал названную его именем автомобильную компанию. Но в истории все-таки навсегда остался неуклюжий Mk-I, просто потому, что он был первым.

Каждый тринадцатый: химическое оружие на фронтах Первой мировой

Конвенции, запрещающие применение химического оружия, были приняты на международных конференциях в Гааге еще в 1899 и 1907 годах. Однако с началом Первой мировой войны они были забыты, причем не только Германией, как полагают некоторые: российские войска, например, тоже применяли химическое оружие, в частности, во время Брусиловского прорыва.

Немцы впервые попытались применить химическое оружие в феврале 1915 года против российских войск в районе Варшавы. Однако хлор, который они использовали, не принес ожидаемого эффекта из-за установившихся сильных морозов.

Однако хлор, который они использовали, не принес ожидаемого эффекта из-за установившихся сильных морозов.

Академик Николай Зелинский в 1950 году

© Фотохроника ТАСС

В апреле того же года немцы применили хлор уже на Западном фронте, севернее бельгийского города Ипр. Туда были доставлены шесть тысяч баллонов, в которых содержались 180 тонн газа. Эта атака оказалась успешной, и британское и французское командования в тот же день начали обеспечение своих солдат простейшими средствами защиты – в первую очередь, марлевыми повязками, которые вскоре были заменены на противогазы, причем лучшим считался российский угольный противогаз, разработанный в том же 1915 году профессором Московского университета Николаем Зелинским.

А два года спустя, 12 июля 1917 года все под тем же Ипром немцы применили уже другое химическое оружие – темно-коричневую жидкость с запахом горчицы, испарения которой так и называли – горчичный газ, но после этого дня их стали называть ипритом. Это оружие в тот день унесло жизни 90 тыс. британских и французских солдат.

Это оружие в тот день унесло жизни 90 тыс. британских и французских солдат.

Спектр применявшихся во время Первой мировой отравляющих веществ не ограничивается хлором и ипритом. В разное время и на разных фронтах противники применяли фосген, дифосген, хлорпикрин, хлорацетофенон, люизит и адамсит. В общей сложности воюющие страны израсходовали за годы Первой мировой более 125 тыс. тонн отравляющих веществ, а число солдат, погибших от отравления, достигло миллиона человек, то есть каждый тринадцатый погибший был убит именно химическим оружием.

Крупп — фамилия немецкого оружия

Берта Крупп перед портретом своего покойного мужа Густава Круппа. 3 февраля 1951 года

© AP Photo/Jaeger

Основателем династии немецких промышленников, на протяжении столетия снабжавших германскую армию артиллерией, был Фридрих Крупп (1787-1826), построивший в городе Эссен в Рурской области на западе Германии сталелитейный завод. Его сын Альфред (1812-1887) в 1847 году изготовил первое небольшое орудие, а уже в 1856 году фирма получила военные заказы из Египта, в 1861 году – из Бельгии, а в 1863 – из России. Тогда же, в 1860-х годах Альфред Крупп приобрел угольные шахты и рудники, и его фирма превратилась в промышленную империю. На момент его смерти эта империя поставляла оружие уже в 46 стран. Продолжателями дела Альфреда Круппа стали его сын Фридрих Альфред (1854-1902) и внучка Берта (1886-1957), в честь которой была названа серия гигантских пушек, выпускавшихся в Первую мировую.

Его сын Альфред (1812-1887) в 1847 году изготовил первое небольшое орудие, а уже в 1856 году фирма получила военные заказы из Египта, в 1861 году – из Бельгии, а в 1863 – из России. Тогда же, в 1860-х годах Альфред Крупп приобрел угольные шахты и рудники, и его фирма превратилась в промышленную империю. На момент его смерти эта империя поставляла оружие уже в 46 стран. Продолжателями дела Альфреда Круппа стали его сын Фридрих Альфред (1854-1902) и внучка Берта (1886-1957), в честь которой была названа серия гигантских пушек, выпускавшихся в Первую мировую.

Берта вышла замуж за Густава фон Болен унд Хальбаха (1870-1950), который стал еще одним достойным наследником и продолжателем дела Круппов.

Густав Крупп

Тюремное фото Альфрида Круппа

Именно при Густаве и Берте империя Круппов в годы Первой мировой войны стала крупнейшим поставщиком вооружений германской армии. По окончании Первой мировой по условиям Версальского мирного договора более половины производств империи Круппов должны были быть демонтированы. Густав попытался противодействовать этому и в 1923 году был приговорен к 15 годам лишения свободы, однако на деле провел в тюрьме лишь семь месяцев.

По окончании Первой мировой по условиям Версальского мирного договора более половины производств империи Круппов должны были быть демонтированы. Густав попытался противодействовать этому и в 1923 году был приговорен к 15 годам лишения свободы, однако на деле провел в тюрьме лишь семь месяцев.

Альфрид Крупп (в центре) на Нюрнбергском процессе

© AP Photo

В 1948 году за использование рабского труда Нюрнбергский трибунал приговорил Альфрида Круппа фон Болен унд Хальбаха к 12 годам лишения свободы, однако в 1951 году он был амнистирован и ему даже вернули часть предприятий, которые были переведены на производство станков и оборудования для тяжелой промышленности.

После смерти Альфрида в 1967 году имущество концерна было передано его благотворительному фонду. В конце XX века концерн Круппов объединился с концерном «Тиссен» (правильнее «Тюссен», Thyssen AG) в предприятие ThyssenKrupp AG, которое по сей день является одним из крупнейших в мире производителей стали и оборудования.

«Большая Берта» под Ипром во время Первой мировой войны

© AP Photo

«Большая Берта»

На самом деле циклопические пушки этой серии, изготовленные на заводах Круппа для германской армии, назывались «Толстая Берта» («Dicke Berta»). Они были названы в честь дочери Фридриха Альфреда Круппа. Это были 420-милиметровые мортиры со стволами длиной более пяти метров, весившие почти по 43 тонны. «Берты» стреляли снарядами массой от 810 до 1160 килограммов на расстояние почти в 10 километров. Применяли их в основном на бельгийской территории: «Берты» бомбили Льеж, Антверпен и Ипр. Впрочем, работали они и под Верденом и на Восточном фронте. По разным данным, в общей сложности было изготовлено от двух до семи таких орудий.

По разным данным, в общей сложности было изготовлено от двух до семи таких орудий.

Первыми химическое оружие применили немцы | История | DW

Шла Первая мировая война. Вечером 22 апреля 1915 года противостоящие друг другу немецкие и французские войска находились под бельгийским городом Ипр. За город сражались давно и безрезультатно. Но в этот вечер немцы хотели испытать новое оружие — отравляющий газ. Они принесли с собой тысячи баллонов, и когда ветер подул в сторону врага, открыли краны, выпустив в воздух 180 тонн хлора. Желтоватое газовое облако ветром понесло к линии противника.

Началась паника. Погруженные в газовое облако французские солдаты слепли, кашляли и задыхались. Три тысячи из них умерли от удушья, другие семь тысяч получили ожоги.

Историк науки Эрнст Петер Фишер

«В этот момент наука утратила свою невинность», — говорит историк науки Эрнст Петер Фишер (Ernst Peter Fischer). По его выражению, если до этого целью научных исследований было облегчить условия жизни людей, то теперь наука создала условия, облегчающие убийство человека.

«В войне — за отечество«

Способ использовать хлор в военных целях разработал немецкий химик Фриц Габер (Fritz Haber). Его считают первым ученым, подчинившим научные знания военным нуждам. Фриц Габер обнаружил, что хлор — чрезвычайно ядовитый газ, который благодаря своей высокой плотности концентрируется низко над землей. Он знал: этот газ вызывает сильный отек слизистых оболочек, кашель, удушье и в итоге приводит к смерти. Кроме того, яд был дешев: хлор содержится в отходах химической промышленности.

«Девиз Габера был «В мире — за человечество, в войне — за отечество», — цитирует Эрнст Петер Фишер тогдашнего руководителя химического отдела военного министерства Пруссии. — Тогда были другие времена. Все пытались найти отравляющий газ, который они могли бы применять на войне. И только немцам это удалось».

Атака под Ипром была военным преступлением — уже в 1915 году. Ведь Гаагская конвенция 1907 года запрещала использование в военных целях яда и отравленного оружия.

Немецкие солдаты тоже подвергались газовым атакам. На колоризированной фотографии: газовая атака 1917 года во Фландрии

Гонка вооружений

«Успех» военной инновации Фрица Габера стал заразительным, и не только для немцев. Одновременно с войной государств началась и «война химиков». Перед учеными ставили задачу создать химическое оружие, как можно скорее готовое к применению. «За границей с завистью смотрели на Габера, — говорит Эрнст Петер Фишер, — Многие хотели иметь у себя в стране такого ученого». В 1918 году Фриц Габер получил Нобелевскую премию по химии. Правда, не за открытие ядовитого газа, а за вклад в осуществление синтеза аммиака.

Французы и британцы тоже экспериментировали с ядовитыми газами. Широкое распространение на войне получило использование фосгена и иприта, часто в сочетании друг с другом. И все же отравляющие газы не сыграли решающей роли в исходе войны: использовать это оружие можно было только при благоприятной погоде.

Страшный механизм

Тем не менее в Первую мировую войну был запущен страшный механизм, и Германия стала в его двигателем.

Фриц Габер

Химик Фриц Габер не только заложил основу для использования хлора в военных целях, но и, благодаря своим хорошим связям в сфере промышленности, способствовал налаживанию массового производства этого химического оружия. Так, немецкий химический концерн BASF в больших количествах производил отравляющие вещества во время Первой мировой войны.

Уже после войны с созданием концерна IG Farben в 1925 году Габер вышел в его наблюдательный совет. Позже, во время национал-социализма, дочернее предприятие IG Farben занималось производством «циклона Б», использовавшегося в газовых камерах концлагерей.

Сам Фриц Габер этого не мог предвидеть. «Он — трагическая фигура», — говорит Фишер. В 1933 году Габер, еврей по происхождению, эмигрировал в Англию, изгнанный из своей страны, на службу которой он поставил свои научные знания.

Красная линия

Всего на фронтах Первой мировой войны от применения отравляющих газов погибло более 90 тысяч солдат. Многие умерли от осложнений спустя несколько лет после окончания войны. В 1905 году участники Лиги наций, в которую входила и Германия, в рамках Женевского протокола обязались не использовать химическое оружие. Между тем научные исследования по применению ядовитых газов были продолжены, в основном под видом разработки средств для борьбы с вредными насекомыми.

«Циклон Б» — синильная кислота — инсектицидное средство. «Агент оранж» — вещество для обезлиствления растений. Американцы применяли дефолиант во время войны во Вьетнаме, чтобы проредить местную плотную растительность. Как последствие — отравленная почва, многочисленные заболевания и генетические мутации у населения. Последний пример использования химического оружия — Сирия.

«С ядовитыми газами вы можете делать все, что угодно, но их нельзя использовать как целевое оружие», — подчеркивает историк науки Фишер. — Жертвами становятся все, кто находится вблизи». То, что использование ядовитого газа и сегодня — «красная линия, за которую нельзя заходить», он считает правильным: «Иначе война становится еще более бесчеловечной, чем она уже есть».

— Жертвами становятся все, кто находится вблизи». То, что использование ядовитого газа и сегодня — «красная линия, за которую нельзя заходить», он считает правильным: «Иначе война становится еще более бесчеловечной, чем она уже есть».

Бронированные «лохани»

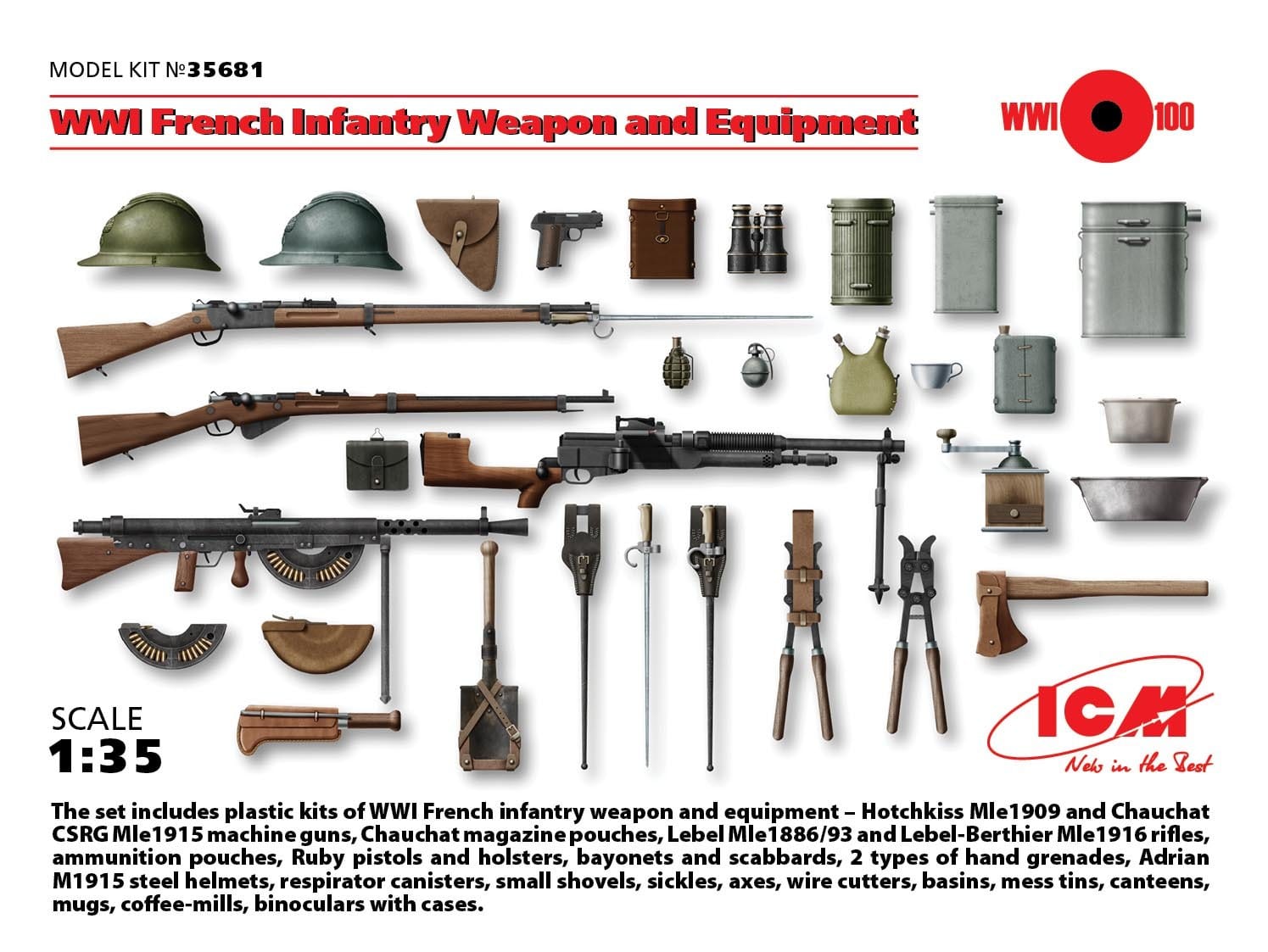

| Об оружие 1 мировой войны вкратце |

Подводный и надводный флот

| Об оружие 1 мировой войны вкратце |

Воздушные формирования

| Об оружие 1 мировой войны вкратце |

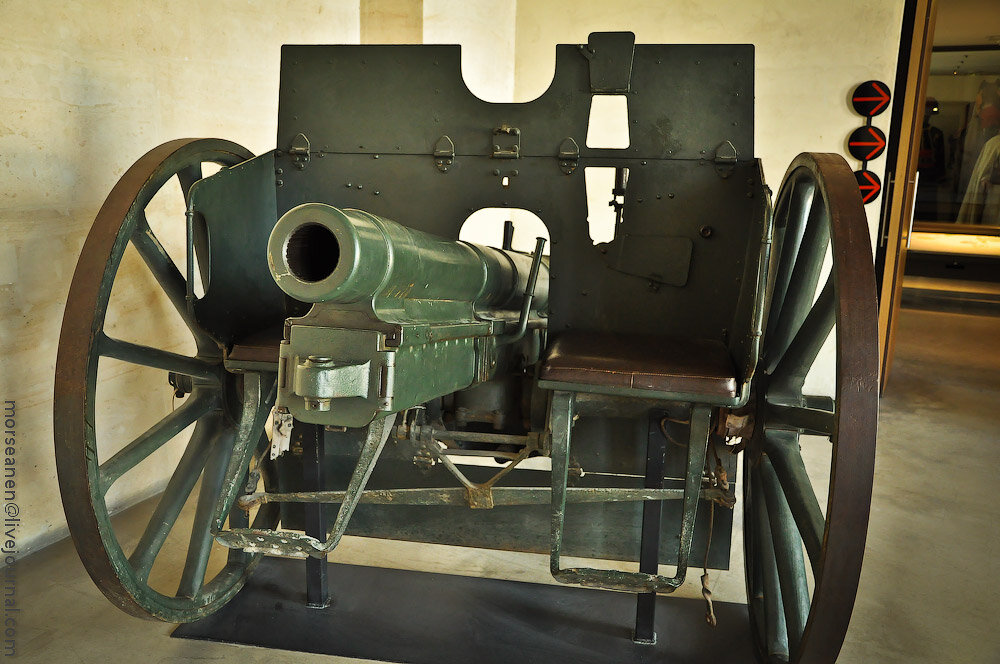

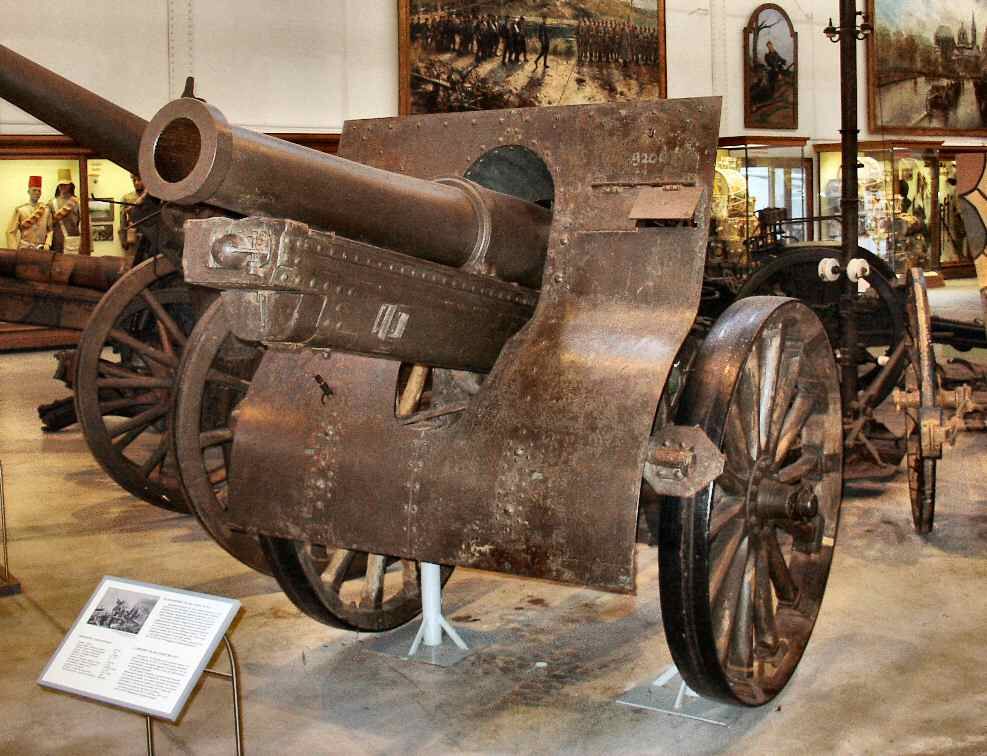

Артиллерийское вооружение

| Об оружие 1 мировой войны вкратце |

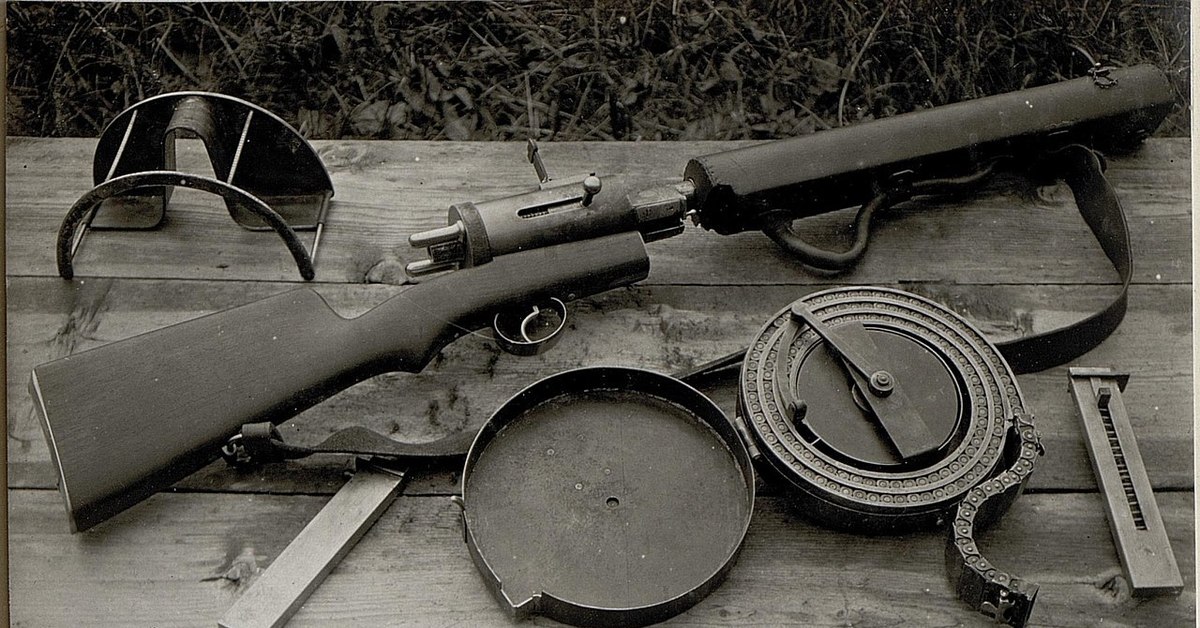

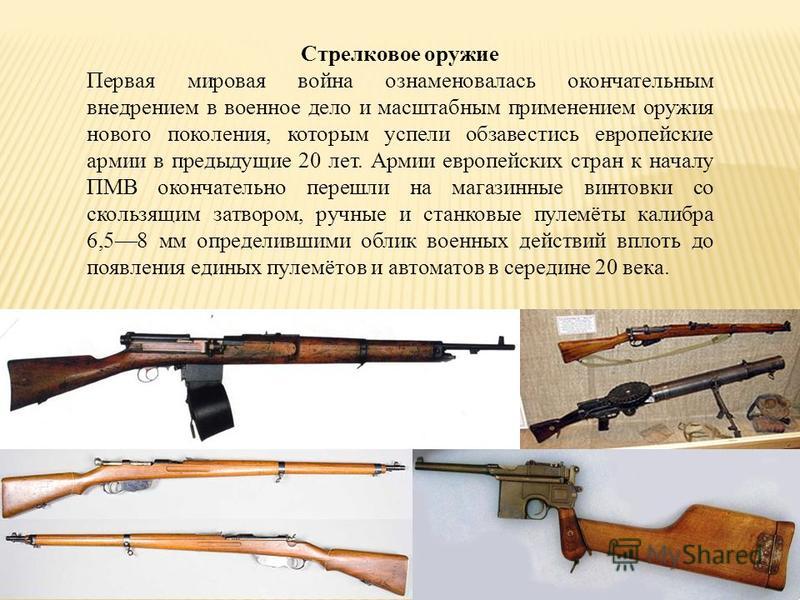

Стрелковое оружие

| Об оружие 1 мировой войны вкратце |

Отравляющие вещества (химоружие)

| химоружие |

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории — РБК

7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Операция стала ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада. Официальный Дамаск опровергает свою причастность к атаке.

В результате химической атаки погибли более 70 человек, более 500 пострадали. Это не первая подобная атака в Сирии и не первая в истории. Крупнейшие случаи применения химического оружия — в фотогалерее РБК.

Фото: Scherl / Global Look Press

Один из первых крупнейших случаев применения боевых отравляющих веществ произошел 22 апреля 1915 года, когда немецкие войска распылили около 168 т хлора на позициях вблизи бельгийского города Ипр. Жертвами этой атаки стали 1100 человек. Всего же во время Первой мировой в результате применения химического оружия погибли около 100 тыс. человек, 1,3 млн пострадали.

Жертвами этой атаки стали 1100 человек. Всего же во время Первой мировой в результате применения химического оружия погибли около 100 тыс. человек, 1,3 млн пострадали.

На фото: ослепленная хлором группа британских солдат

Фото: Daily Herald Archive / NMeM / Global Look Press

Во время Второй итало-эфиопской войны (1935–1936), несмотря на запрет на применение химического оружия, установленный Женевским протоколом (1925), по приказу Бенито Муссолини газ иприт применялся в Эфиопии. Итальянские военные заявляли, что примененное в ходе боевых действий вещество не является летальным, однако за все время конфликта от отравляющих веществ погибли около 100 тыс. человек (военных и мирных граждан), которые не имели даже простейших средств химической защиты.

На фото: служащие Красного Креста несут раненых через Абиссинскую пустыню

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Во время Второй мировой войны химическое оружие практически не применялось на фронтах, но широко использовалось нацистами для уничтожения людей в концентрационных лагерях. Пестицид на основе синильной кислоты под названием «циклон-Б» впервые был применен против людей в сентябре 1941 года в Освенциме.

На фото: гранулы «циклона-Б»

Фото: AP

В ноябре 1943 года Императорская армия Японии во время сражения при Чандэ применила против китайских солдат химическое и бактериологическое оружие. Согласно показаниям свидетелей, кроме отравляющих газов иприта и люизита в зону вокруг города были заброшены блохи, зараженные бубонной чумой. Точное число жертв применения отравляющих веществ неизвестно.

Точное число жертв применения отравляющих веществ неизвестно.

На фото: китайские военные идут по разрушенным улицам Чандэ

Фото: Richard Vogel / АР

Во время войны во Вьетнаме с 1962 по 1971 год американские войска для уничтожения растительности, чтобы облегчить поиск подразделений противника в джунглях, применяли различные химические вещества, самым распространенным из которых был химикат, известный как Agent Orange. Вещество производилось по упрощенной технологии и содержало большие концентрации диоксина, вызывающего генетические мутации и онкологические заболевания. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения Agent Orange пострадали 3 млн человек, в том числе 150 тыс. детей, родившихся с мутациями.

По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения Agent Orange пострадали 3 млн человек, в том числе 150 тыс. детей, родившихся с мутациями.

На фото: 12-летний мальчик, страдающий от последствий применения Agent Orange

Фото: Chikumo Chiaki / АР

20 марта 1995 года члены секты «Аум Синрикё» распылили нервно-паралитический химикат зарин в токийском метро. В результате атаки 13 человек погибли, еще 6 тыс. пострадали. Пять участников секты заходили в вагоны, опускали пакеты с летучей жидкостью на пол и протыкали их наконечником зонта, после чего выходили из поезда. По мнению экспертов, жертв могло быть гораздо больше, если бы отравляющее вещество было распылено другими способами.

По мнению экспертов, жертв могло быть гораздо больше, если бы отравляющее вещество было распылено другими способами.

На фото: врачи оказывают помощь пассажирам, пострадавшим от зарина

Фото: Anja Niedringhaus / АР

В ноябре 2004 года американские войска применили боеприпасы с белым фосфором во время штурма иракского города Эль-Фаллуджа. Изначально Пентагон отрицал применение таких боеприпасов, однако в итоге признал этот факт. Точное количество погибших в результате применения белого фосфора в Эль-Фаллудже неизвестно. Белый фосфор используется как зажигательный агент (людям он причиняет тяжелые ожоги), но он сам и продукты его распада обладают высокой токсичностью.

Белый фосфор используется как зажигательный агент (людям он причиняет тяжелые ожоги), но он сам и продукты его распада обладают высокой токсичностью.

На фото: американские морские пехотинцы ведут захваченного в плен иракца

Фото: Bassam Khabieh / Reuters

Самая крупная за время противостояния в Сирии атака с использованием химического оружия произошла в апреле 2013 года в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. В результате обстрела снарядами с зарином погибли, по разным данным, от 280 до 1700 человек. Инспекторам ООН удалось установить, что в этом месте использовались ракеты класса «земля — земля» с зарином, а применили их сирийские военные.

Инспекторам ООН удалось установить, что в этом месте использовались ракеты класса «земля — земля» с зарином, а применили их сирийские военные.

На фото: эксперты по химическому оружию ООН собирают образцы

самое страшное оружие Первой мировой войны

Первая мировая война перевернула представления о традициях ведения боевых действий. Она стала не только войной моторов и пулеметов: впервые в качестве оружия стали использоваться морские животные и смертельные газы. Никогда история не знала такого количества контуженных, врачи сталкивались с невиданными ранениями, которые они совершенно не знали, как лечить. Как технологический прогресс сделал человеческие сражения такими ужасающими?

В феврале 1916 года отдел секретных операций Германского генерального штаба праздновал необычную победу. Впервые немецкому агенту удалось вывести из строя 20 российских подводных диверсантов. Война на море приобрела невиданный размах. Подводные лодки, мины стали реальной угрозой кораблям. С началом боевых действий знаменитый русский дрессировщик Владимир Дуров предложил использовать тюлений и других ластоногих для атак на вражеские корабли. Им было подготовлено 20 животных, которые могли прорывать минные заграждения и подрывать вражеские суда. Так что Первая мировая война, оказывается, была не только войной моторов и пулеметов, но и впервые в мире открыла возможности использования животных в боевых действиях.

Подводные лодки, мины стали реальной угрозой кораблям. С началом боевых действий знаменитый русский дрессировщик Владимир Дуров предложил использовать тюлений и других ластоногих для атак на вражеские корабли. Им было подготовлено 20 животных, которые могли прорывать минные заграждения и подрывать вражеские суда. Так что Первая мировая война, оказывается, была не только войной моторов и пулеметов, но и впервые в мире открыла возможности использования животных в боевых действиях.

Вообще Первая мировая война перевернула привычные представления о ведении боевых действий. Она совершила полный переворот не только в технике, но и в умах. Первая мировая стала битвой технологий, состязанием промышленных гигантов. Посмотрите на солдат в начале войны – они все без касок. Только с применением шрапнельных снарядов на головах солдат появились каски.

«Европа была в ужасе, потому что появились новые виды ранений. Что такое шрапнель? Это снаряд, начиненный свинцовыми шариками. Это привело к появлению касок. Они сначала появились у французов, затем у англичан. А русские так без касок и воевали», – рассказал писатель Александр Мясников.

Они сначала появились у французов, затем у англичан. А русские так без касок и воевали», – рассказал писатель Александр Мясников.

Весной 1915 года Германия в нарушение всех правил ведения войны впервые применила на западном фронте отравляющие вещества. За несколько минут 15 тысяч английских и французских солдат вышли из строя, 5 тысяч погибли. Через две недели немцы предприняли газовую атаку и против русских войск. Командующие русскими армиями поставили вопрос о контрмерах, и с осени 1915 года химические команды для выполнения газобаллонных атак стали отправляться на фронт.

Первый в мире угольный противогаз изобрел наш соотечественник академик Зелинский. Он мог бы озолотиться, продавая патент, но посчитал нужным сделать противогаз общемировым достоянием.

«Всего армия получила 5 миллионов 30 тысяч 660 противогазов. Это спасло многих солдат от гибели», – рассказал доктор исторических наук Владимир Фортунатов.

В целом к началу Первой мировой войны российская армия была достаточно подготовлена. Миф об ужасной отсталости России был создан уже позднее. Русская артиллерия еще со времен царь-пушки считалась сильнейшей в мире. Снарядный голод, преследовавший нашу армию в начале войны, уже к 1916 году удалось преодолеть. Немцы лидировали по числу тяжелых орудий. Гигантские пушки, изготовленные из крупповской стали, стреляли снарядами весом в одну тонну, использовались вермахтом и во Вторую мировую войну. Да, у России не хватало тяжелых орудий, но в плане полевой артиллерии мы были впереди планеты всей.

Миф об ужасной отсталости России был создан уже позднее. Русская артиллерия еще со времен царь-пушки считалась сильнейшей в мире. Снарядный голод, преследовавший нашу армию в начале войны, уже к 1916 году удалось преодолеть. Немцы лидировали по числу тяжелых орудий. Гигантские пушки, изготовленные из крупповской стали, стреляли снарядами весом в одну тонну, использовались вермахтом и во Вторую мировую войну. Да, у России не хватало тяжелых орудий, но в плане полевой артиллерии мы были впереди планеты всей.

К 1914 году Россия располагала самым большим в мире воздушным флотом, около 300 аэропланов. К сожалению, в основном это были зарубежные самолеты устаревших конструкций – форманы, ньюпорты. Главной бедой России было отсутствие собственного производства моторов, поэтому запчасти приходилось закупать за рубежом. Но даже в таких условиях наши летчики демонстрировали выдающееся мужество и мастерство. Так, например, еще в начале войны автор знаменитой мертвой петли Петр Нестеров, пошел на таран австрийского аэроплана и погиб. Мало кто знает, что будущие бонзы Третьего рейха Генрих Геринг и шеф гестапо Мюллер начинали свою карьеру в воздушном флоте в первую мировую войну.

Мало кто знает, что будущие бонзы Третьего рейха Генрих Геринг и шеф гестапо Мюллер начинали свою карьеру в воздушном флоте в первую мировую войну.

«К сожалению, у нас не было столь совершенных самолетов, как у наших союзников. Только в самом конце они стали постепенно к нам поступать. Большую часть войны мы пролетали на устаревшей технике, которую оборудовали пулеметным вооружением сами. Поэтому наибольшее число летчиков-асов дали не мы, а немцы», – рассказал доктор исторических наук Евгений Юркевич.

В Первую мировую войну Российская империя вступила, обладая уникальным военным самолетом «Илья Муромец». Он был разработан под руководством конструктора Игоря Сикорского и по праву считался лучшим бомбардировщиком того времени. Подобные самолеты появились у Германии только в 1917-м, а у англичан – в 1918 году. Первые боевые вылеты этих бомбардировщиков состоялись в феврале 1915 года. Отлично вооруженные «муромцы» вели бомбометание с высоты три километра и были неуязвимы для зенитного огня. За все время войны они выполнили 400 боевых вылетов, сбросив 65 тонн авиационных бомб и уничтожив в воздушных боях 12 истребителей противника.

За все время войны они выполнили 400 боевых вылетов, сбросив 65 тонн авиационных бомб и уничтожив в воздушных боях 12 истребителей противника.

Вообще Первая мировая война отчетливо показала необходимость создания и производства всей военной техники в России собственными силами. Это хорошо видно на примере самолетостроения. К началу войны «Муромцы» были передовым образцом авиатехники, но из-за быстрого прогресса авиации за время войны они успели устареть. А их усовершенствованию мешал дефицит в России хороших авиационных моторов, импорт которых во время войны был затруднен.

К концу войны воюющие стороны имели примерно 11 тысяч самолетов. Их скорость с 80 километров в час дошла до 200, а дальность действия достигала 500 км. Уже к началу 1917 года немцы создали и начали производить в массовом количестве бомбардировщики, сравнимые с российскими Муромцами. Они бомбили Лондон и могли сбрасывать бомбы весом до 900 килограмм. А в российской армии большое количество самолетов вставало на прикол из-за нехватки запчастей, получаемых от союзников.

Появление боевой авиации потребовало от воюющих сторон создания систем, способных уничтожать вражеские аэропланы. Например, делали из нескольких пулеметов так называемые спарки, которые имели высокую плотность огня. Кроме этого, впервые в армии появляются зенитные орудия. Главной задачей зениток было не прямое попадание во вражеский аэроплан, а разрыв снаряда со шрапнелью вблизи самолета. В целом за годы Первой мировой войны зенитным огнем уничтожался каждый пятый аэроплан.

Первая мировая война оставила след в истории как одна из самых плодовитых на изобретения войн. Даже Вторая мировая война не дала столько инноваций, как первая. «Адским косильщиком» называли солдаты появившиеся пулеметы «Максим». Первые образцы этого убойного оружия весили почти 100 килограммов, но все равно были очень эффективны. Российские тульские оружейники ознакомившись с пулеметом, сильно модернизировали его, доведя вес до 20 килограммов. Это тот самый «Максим», который мы знаем по фильму «Чапаев».

Прорывной технологией в Первую мировую стало появление автоматической винтовки или автомата конструкции Федорова. Оружие оснащалось магазином на 25 патронов. Автомат Федорова впервые прошел боевые испытания на Румынском фронте, однако наладить широкое производство оружия в годы войны не удалось. Всего было выпущено около 2 тысяч экземпляров. Автомат Федорова стал прототипом знаменитых немецких «Шмайстеров» в годы Второй мировой войны, да и легендарный «Калашников» тоже наследник русского оружейника.

С автоматом Федорова, как всегда в России, случился казус: не было патронов подходящего калибра. И тогда ему предложили переделать автомат под патроны для японских карабинов, которых в России было намеренно.

«После подписания Брестского мира мы разоружали армию, и было принято решение по настоянию немцев отказаться от автоматов Федорова. Хотя это было выдающееся достижение, его сняли с производства», – сказал Мясников.

Многие технические новинки, такие, например, как знаменитые цеппелины, просуществовали аж до 30-х годов. А в Первую мировую они использовались как корректировщики огня и могли наносить воздушные удары. Появилось и такое страшное оружие как огнемет. Первыми его стали использовать немцы, но вскоре и в Российской армии появились огненные команды. Но, наверное, главной технической новинкой Первой мировой войны стали танки. В условиях позиционной войны, когда траншеи опутывали километры колючей проволоки, танки, неуязвимые для ружейного и пулеметного огня, стали поистине сухопутными броненосцами. Впервые их применили англичане в битве на Сомме. Считалось, что Россия не имела своих танков, но это не так. Первый в мире цельнометаллический танк был создан именно в России.

А в Первую мировую они использовались как корректировщики огня и могли наносить воздушные удары. Появилось и такое страшное оружие как огнемет. Первыми его стали использовать немцы, но вскоре и в Российской армии появились огненные команды. Но, наверное, главной технической новинкой Первой мировой войны стали танки. В условиях позиционной войны, когда траншеи опутывали километры колючей проволоки, танки, неуязвимые для ружейного и пулеметного огня, стали поистине сухопутными броненосцами. Впервые их применили англичане в битве на Сомме. Считалось, что Россия не имела своих танков, но это не так. Первый в мире цельнометаллический танк был создан именно в России.

Инновации, заложенные в Первую мировую войну, во многом определили все последующие поколения военной техники и не только. Современная гибридная война, ведущаяся против России, тоже берет начало в Первой мировой войне. Впервые именно тогда стали использовать информационные атаки на противника. Массово изготавливались и сбрасывались с самолетов и дирижаблей сотни тысяч пропагандистских листовок. Тем самым подрывая боевой дух противника. После февральской революции и отречения царя временное правительство во главе с Керенским решило впервые в мире для поднятия боевого духа солдат использовать…нетрадиционные сексуальные отношения, проще говоря послать на фронт гомосексуалистов. До такого никто из враждующих сторон еще не додумался.

Тем самым подрывая боевой дух противника. После февральской революции и отречения царя временное правительство во главе с Керенским решило впервые в мире для поднятия боевого духа солдат использовать…нетрадиционные сексуальные отношения, проще говоря послать на фронт гомосексуалистов. До такого никто из враждующих сторон еще не додумался.

Сто лет прошло со дня формального окончания Первой мировой войны. Но на самом деле она не закончилась. После 20-летней передышки она вновь возобновилась, переросла во Вторую мировую, а затем в Холодную войну. Все, что мы сегодня имеем в мире, – это наследие великой войны, как ее тогда называли. И хорошо, что нынешнее руководство России сделало правильные выводы – надо иметь все свое: самое передовое вооружение, самую передовую технику, чтобы не зависеть от друзей-партнеров.

Новые выпуски программы «Секретные материалы» на телеканале «МИР» по выходным в 11:45.

Короткоклинковое оружие Первой мировой войны

Короткоклинковое оружие Первой мировой войны

413. Эрзац-кинжал с клипсой на рукояти — «французский гвоздь»

Эрзац-кинжал с клипсой на рукояти — «французский гвоздь»

414. Австрийский укороченный штык к винтовке Маузера, 1889 г.

415. Германский окопный штык М1916 к винтовке Маузера, «коммерческий» выпуск

416. Германский окопный нож

417. Бельгийский окопный нож, переделанный из штыка к винтовке Маузера

Популярным видом холодного оружия среди солдат в Первой мировой войне стал окопный нож. Окопным ножом называлось короткоклинковое оружие, предназначенное для ведения боя на сверхблизкой дистанции — в тесноте окопов, траншей.

В связи с нехваткой штатного холодного оружия многие образцы изготавливались солдатами кустарно, в полевых условиях (рис. 413).

Старые образцы штыков и тесаков с длинным клинком повсеместно укорачивали и затачивали для колющих ударов. Впоследствии оружейные изготовители стали выпускать уже модифицированные варианты штыков и окопных ножей. Такие образцы назывались «коммерческими», поскольку солдаты имели право покупать эти образцы за свои деньги (рис. 415, 416).

415, 416).

418. Нож-кастет кустарного производства, 1914 г.

419. Нож-кастет М1917, США

420. Нож-кастет Мк.1, США

421. Американский нож-кастет, 1950-е гг.

Отдельного упоминания заслуживают ножи-кастеты Первой мировой войны. В ходе боев солдаты изготавливали кустарным способом много различных вариантов холодного оружия, в том числе самодельные ножи-кастеты (рис. 418). В 1917 г. американцы взяли в разработку французскую идею, в результате чего на вооружении армии США появился траншейный нож-кастет М1917 (рис. 419). Он имел стилетообразное граненое лезвие и гарду с ромбическими шипами. Такой нож был высокоэффективным оружием, лезвие легко пробивало плотную шинель, кастет позволял оглушить противника и захватить его в плен. Далее последовала модель Mк.1 с кинжалообразным лезвием и латунной гардой видоизмененной конструкции (рис. 420). Впоследствии от этой модели отказались, поскольку латунь была стратегическим сырьем, необходимым для производства снарядов.

Однако идея ножа-кастета не была забыта. Во время корейской войны спецназ США использовал ножи подобного типа, изготовленные, по всей видимости, на заказ (рис. 421). Данная конструкция периодически встречается и сейчас, хотя в большинстве стран такое оружие считается незаконным.

* * *

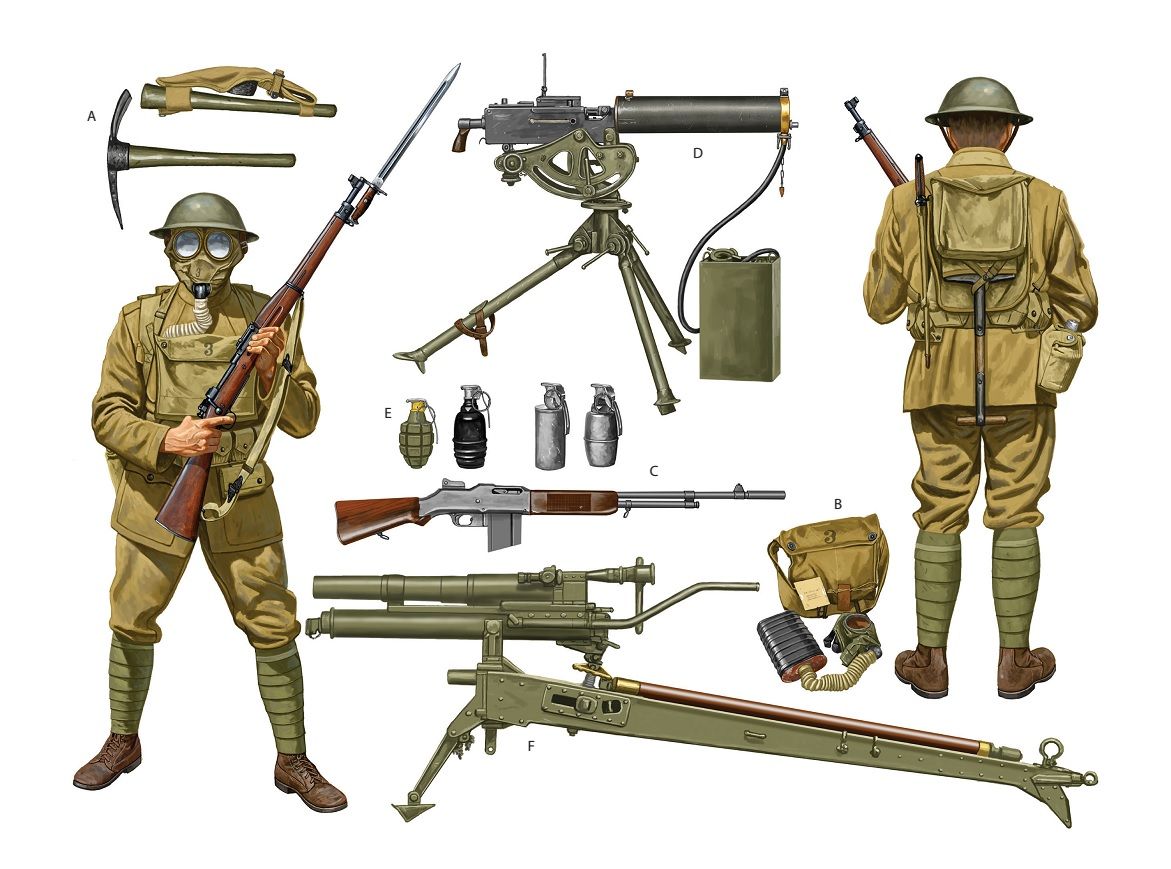

Рядовой штурмового отряда германской армии, 1917 г.

Первая мировая, или, как ее называют на Западе, Великая война (1914—1918 гг.), стала настоящим потрясением для всего человечества. Именно во время этой войны появились средства, тактика и методы военных действий, используемые до сих пор. Многие историки, не без основания, считают Вторую мировую и последовавшую за ней холодную войну лишь продолжением той, Великой.

Достижения научно-технического прогресса оказались настолько смертоносными, что в корне изменили всю военную тактику, существовавшую с момента изобретения огнестрельного оружия практически без изменений. Изобретение динамита, скорострельного стрелкового оружия, пулеметов, танков, боевое применение авиации, отравляющих газов — все это открыло новую эпоху военного дела, продолжающуюся до сих пор.

Из-за увеличения скорострельности и точности огня использование старых плотных построений и густых атакующих цепей привело к огромным людским потерям в первые месяцы войны. Войскам срочно пришлось окапываться. Война превратилась в позиционную, месяцами обстановка на фронтах не менялась. Попытки перейти в наступление приводили, как правило, к большим людским потерям. Встал вопрос о прорыве укрепленных вражеских позиций. Старые методы для этого не годились, и командование разных стран решало вопрос по-своему. Воюющие стороны активно использовали артиллерию, отравляющие газы. Англия первой использовала танки для прорыва вражеских позиций.

В Германии для этой цели создавались специальные штурмовые отряды. Штурмовой отряд насчитывал 10—20 бойцов, отлично вооруженных и подготовленных. Задача штурмовых отрядов состояла в том, чтобы вклиниться в оборонительные позиции противника и удерживать их до прихода основных сил.

В штурмовой отряд набирали обычно самых опытных и храбрых солдат, он считался элитным подразделением, и бойцы его получали дополнительный паек. Штурмовики первыми в германской армии получили каски нового образца, иногда для защиты туловища использовалась стальная кираса.

Штурмовики первыми в германской армии получили каски нового образца, иногда для защиты туловища использовалась стальная кираса.

Наступательное вооружение штурмовиков обычно состояло из большого количества ручных гранат, которые носили в холщовых сумках, револьвера и остро заточенной саперной лопатки для ближнего боя. Вместо лопатки могли использоваться окопный нож, топорик, самодельная булава или другое оружие, по желанию владельца. Штатные винтовки штурмовики использовали далеко не всегда. Кроме этого, в комплект снаряжения обязательно входил противогаз и ножницы для перекусывания колючей проволоки. Отряды штурмовиков оснащались средствами радиосвязи, пулеметами и минометами.

Тактика штурмовых отрядов отлично зарекомендовала себя в ходе Первой мировой войны. Подобные отряды вслед за немцами стали вводить у себя другие страны. Штурмовые отряды Первой мировой можно считать прообразом современных штурмовых отрядов спецназа.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Химическое оружие доживает последний век – Наука – Коммерсантъ

текст Анна Петренко

Яды используются как оружие уже несколько тысяч лет. Древнейшее зафиксированное свидетельство — гибель 20 римлян от битума и серы около 256 г. н.э. в городе Дура-Европос государства Сасанидов.

Первая мировая война

Первую мировую войну можно назвать «химической». Противники использовали хлор, фосген, дифосген, хлорпикрин, цианистый водород и иприт. Первая химическая атака произошла 100 лет назад — 22 апреля 1915 года. От хлора в битве при Ипре погибли сотни французских солдат. Немцы не смогли воспользоваться полученным преимуществом: возможно, их сковал психологический шок. Позже появились нейтрализующие маски, но они не спасали от другого агента — иприта, или горчичного газа. Это было первое химическое оружие, специально созданное для убийства. При первом же использовании в ночь с 12 на 13 июля 1917 года пострадали 2490 человек, 87 скончались. Противоядия для иприта нет. Основной механизм поражающего действия — алкилирование ДНК, ингибирование гликолиза и разрушение клеток.

При первом же использовании в ночь с 12 на 13 июля 1917 года пострадали 2490 человек, 87 скончались. Противоядия для иприта нет. Основной механизм поражающего действия — алкилирование ДНК, ингибирование гликолиза и разрушение клеток.

Крупнейшие державы создали более 200 000 тонн боевых отравляющих веществ. Химическое оружие убило 90 000 солдат и ранило в десять раз больше.

Межвоенное время и Вторая мировая война

После Первой мировой войны отравляющие вещества использовали обе стороны в гражданской войне в России, испанские и французские войска в Марокко, японская армия в Маньчжурии, итальянцы в Эфиопии и Япония против Китая. Были синтезированы и новые токсические молекулы, в основном везиканты.

В 1936-1937 годах немецкие химики создали нервно-паралитические агенты табун и зарин. Синтезировать их просто и дешево, а смерть наступает даже при очень низких дозах: они ингибируют фермент ацетилхолинэстеразу, который необходим для остановки действия ацетилхолина.

В 1942 году Германия начала производить нервно-паралитические агенты в польском городе Бжег-Дольны, было получено более 12 000 тонн табуна и меньшее количество зарина. Но Гитлер их не использовал — возможно, потому что он сам в Первую мировую был отравлен газом. Токсические вещества — угарный газ и синильная кислота (Циклон-Б) — применялись в концлагерях. Там же проводились химико-токсикологические эксперименты на людях.

Были отравляющие вещества и у союзников. Всего воюющие стороны располагали 400 000 тонн химического оружия, но использовала его только Япония. Франклин Рузвельт отказался его применять перед битвой за остров Иводзима.

Вторая половина XX века

После войны химическое оружие приобрело репутацию инструмента, который даже Гитлер не стал применять. Но во Вьетнаме США распыляли гербицид Agent Orange, разработанный еще в 1940-х. Токсический компонент его диоксин не выводится из организма более десяти лет. Полвека Agent Orange влиял на развитие рака, диабета и болезни Паркинсона у американских ветеранов войны.

В начале холодной войны массово производились нервно-паралитические вещества зарин и зоман. Второе поколение химического оружия пополнилось V-агентами VX и R-33. В 1950-1960-х годах сформировалась и новая концепция — война нелетальными психохимическими орудиями, например с галлюциногенным действием. США разработали химическое оружие третьего поколения, СССР ответил программой «Фолиант», и появилось химическое оружие четвертого поколения.

Химическое оружие распространилось и в странах третьего мира — они видели в нем альтернативу более дорогому ядерному оружию. Самый крупный арсенал был собран в Ираке — более 3800 тонн боевых отравляющих веществ. Ирак применил химическое оружие в войне с Ираном в 1983 году и против курдов в 1988 году.

В 1994-1995 годах японская секта Аум Синрике дважды использовала зарин — в нападении на жилой комплекс и в токийском метро, погибло 19 человек.

Последние случаи применения химического оружия произошли во время гражданской войны в Сирии. Вещество не определено.

Вещество не определено.

Разработки оружия в современном мире

Ставка делается на оружие нелетального действия: оно выводит противника из строя, но не убивает. Вещества эти небезобидны — в первую очередь потому, что действие международных запретов не распространяется на нелетальное химическое оружие и границ его использования нет.

Родственные связи с инкапаситирующими военными агентами не вызывают сомнений. В первую очередь это касается слезоточивых газов и респираторных раздражителей с психоактивным BZ-агентом. Разработчиков интересуют и быстродействующие высокоэффективные вещества, вызывающие умственную и физическую инвалидность (обычно обратимую). К ним относятся симпатомиметики, диссоциативные анестетики, наркотические анальгетики, нейролептики, тремогены или рвотные.

Документы об использовании и уничтожении

В 1868 году международная комиссия в Санкт-Петербурге разработала декларацию, где говорилось, что применение оружия, бесполезно усиливающего страдания людей, — против правил человечности. В 1874 году в Брюсселе было заявлено, что война не предоставляет неограниченной свободы в выборе инструментов уничтожения. На гаагских конференциях в 1899 и 1907 гг. «Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны» запретила яды, отравленное оружие и агенты, способные вызвать бессмысленные страдания.

В 1874 году в Брюсселе было заявлено, что война не предоставляет неограниченной свободы в выборе инструментов уничтожения. На гаагских конференциях в 1899 и 1907 гг. «Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны» запретила яды, отравленное оружие и агенты, способные вызвать бессмысленные страдания.

После Первой мировой войны более 30 государств подписали Женевский протокол, сейчас участников больше сотни. Документ утверждает, что военное использование отравляющих веществ порицается цивилизованным миром. СССР ратифицировал договор в 1928 году с оговорками. США не подписывали договор до 1975 года.

Но в Женевском протоколе не оговаривалось производство и хранение химического оружия. Поэтому в 1992-1993 годах была подготовлена и открыта для подписания «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО)». Она вступила в силу 29 апреля 1997 года. Сейчас к КХО присоединились 190 стран; она подписана, но не ратифицирована Израилем и Мьянмой; не подписали КХО Ангола, Египет, Южный Судан и КНДР. Страны-участницы обязуются не разрабатывать, не производить и не приобретать иным способом, не накапливать, не хранить и не передавать химическое оружие ни в какой ситуации. Никакое государство его не применяет и не готовится использовать в военных целях; страны-участницы уничтожают свои и чужие запасы и производственные мощности.

Страны-участницы обязуются не разрабатывать, не производить и не приобретать иным способом, не накапливать, не хранить и не передавать химическое оружие ни в какой ситуации. Никакое государство его не применяет и не готовится использовать в военных целях; страны-участницы уничтожают свои и чужие запасы и производственные мощности.

Крупнейшие запасы химического оружия находились в России (40 000 т) и США (30 000 т), оставшаяся 1000 т была в Албании, Индии, Ираке, Южной Корее, Ливии, а теперь еще и в Сирии. Уничтожить химическое оружие за десять лет после принятия документа не удалось.

К 2012 году было уничтожено 51 000 т, то есть около 72% от общего количества, в том числе все запасы Албании, Индии и Южной Кореи. Открытыми остаются два вопроса: есть ли химическое оружие у стран, не подписавших договор, и что делать со старыми запасами, заброшенным, затонувшим и хранящимся под землей оружием.

Обнаружение и обезвреживание

Сейчас ученые занимаются разработками по обнаружению и обезвреживанию токсических агентов. Их результаты используют в токсикокинетических исследованиях, расследовании случаев возможного применения химоружия, для постановки диагноза больным и для мониторинга работников, вовлеченных в процессы демилитаризации. Активно ведутся работы по созданию противоядий для различных токсических веществ. К примеру, только что, в середине марта 2015 года, ученые из Иллинойса показали, что новое высокоактивное вещество инактивирует нервные агенты (например, зарин) в течение нескольких минут.

Их результаты используют в токсикокинетических исследованиях, расследовании случаев возможного применения химоружия, для постановки диагноза больным и для мониторинга работников, вовлеченных в процессы демилитаризации. Активно ведутся работы по созданию противоядий для различных токсических веществ. К примеру, только что, в середине марта 2015 года, ученые из Иллинойса показали, что новое высокоактивное вещество инактивирует нервные агенты (например, зарин) в течение нескольких минут.

Помимо этого, заблаговременная подготовка к возможным химическим авариям на местном и региональном уровнях может значительно уменьшить их последствия.

С начала выполнения программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» на конец 2014 года осталось только около 15% от общих запасов химоружия.

Кроме того, создана «Государственная комиссия по химическому разоружению». Как указано в Положении о комиссии от 26 апреля 2001 года, она обеспечивает взаимодействие органов власти, определяя необходимые мероприятия по химическому разоружению. Кроме того, комиссия разрабатывает предложения для президента и правительства по данной теме и координирует работу с населением территорий, где хранится и уничтожается химическое оружие. Вдобавок в ведомство Комиссии входит разработка программ по уничтожению химоружия, финансы и сотрудничество с международными органами.

Кроме того, комиссия разрабатывает предложения для президента и правительства по данной теме и координирует работу с населением территорий, где хранится и уничтожается химическое оружие. Вдобавок в ведомство Комиссии входит разработка программ по уничтожению химоружия, финансы и сотрудничество с международными органами.

Оружие Первой мировой войны

Первую мировую войну часто считают первой настоящей «современной войной», конфликтом между промышленно развитыми странами, оснащенными современным оружием. Он стал свидетелем появления мощного оружия, такого как тяжелая артиллерия, пулеметы и самолеты, и упадка оружия 19-го века, такого как сабли и штыки. Эта страница содержит краткие сведения о наиболее значительных видах оружия Первой мировой войны.

Штыки

Штык-нож был сравнительно простым оружием: кинжал со скобой, прикрепленный к концу ствола винтовки.Его основная функция заключалась в том, чтобы превратить винтовку в колющее оружие, позволяющее ее владельцу атаковать врага, не подходя слишком близко.

возникли в средневековом Китае, но к концу 17 века они широко использовались в Европе. Форма, размер и конструкция штыков развивались вместе с изменениями в огнестрельном оружии.

«Штыковая атака» также была важной тактикой в современной войне. Штыковые атаки были рассчитаны на психологическое воздействие: солдат обучали наступать рядами, с перекошенными лицами, ревущими легкими и колющими штыками.

Хотя эти атаки были эффективными в 19 веке, они были сорваны скорострельным стрелковым оружием и пулеметами. Длинные штыки, прикрепленные к еще более длинным винтовкам, также делали ближний бой трудным и неуклюжим. Как следствие, штыки быстро потеряли свою эффективность в качестве оружия во время Первой мировой войны.

Когда штыки не использовались в бою, их часто отсоединяли от винтовок и использовали в качестве универсального инструмента для чего угодно, от копания до открытия консервов.

«Штыковые ранения были жестокими, особенно потому, что британских солдат учили «вонзать штык в цель, а затем резко поворачивать его влево, что делало рану смертельной».

Возможно, шокирующая и вызывающая трепет ценность штыка — вот что так очаровало генералов 19-го века».

Джонатан Бастейбл, историк

Винтовки

Винтовка была стандартной для пехотинцев каждой страны. Винтовки были относительно дешевы в производстве, достаточно точны и удобны в переноске.

Почти все британские и британские имперские солдаты получили Lee-Enfield 303, немецкие войска получили 7.92-мм Mauser и французские солдаты 8-мм Lebel и Berthier. Все они были магазинными винтовками с продольно-скользящим затвором, а это означает, что каждый патрон перед выстрелом подавался в патронник вручную (в отличие от современного автоматического и полуавтоматического оружия).

Эти винтовки были известны своей прочностью, дальнобойностью и надежностью в сложных условиях. Все они могли вести точный огонь на расстоянии около 500 метров, в то время как «Энфилд» потенциально мог убить человека на расстоянии двух километров. Однако на Западном фронте это большое расстояние было в значительной степени потрачено впустую, где расстояние между траншеями могло составлять всего 40 метров.

Однако на Западном фронте это большое расстояние было в значительной степени потрачено впустую, где расстояние между траншеями могло составлять всего 40 метров.

Чистка, техническое обслуживание и тренировка винтовки составляли большую часть повседневной жизни пехотинца. На полях сражений Первой мировой войны было использовано более 40 миллионов винтовок.

«Ли-Энфилд был не так эффективен, как полуавтомат, но с магазином на десять патронов и быстрым затвором он был гораздо лучше для скорострельной стрельбы, чем немецкий Kar 98K Mauser… К сожалению, британская стрелковая подготовка упор делался на точную точность, а не на объем огня».

Аллан Конверс, историк

Револьверы

В Первую мировую войну ручные пистолеты или револьверы выдавались в основном офицерам.Солдаты-срочники получали пистолеты только в том случае, если они требовались для выполнения специальных обязанностей, например, для работы в военной полиции или в составе танковых бригад, где винтовки были бы слишком громоздкими.

Самым известным пистолетом войны был немецкий Luger P08, отличавшийся характерной формой, узким стволом и магазином на семь патронов. Британским офицерам были выданы Webley Mark V или Mark VI, которые стреляли пулей калибра .455 из шестизарядного магазина.

Вебли были надежным, хотя и несколько «неуклюжим» оружием.Во многих отчетах говорится, что Webleys могли стрелять, даже когда они были покрыты грязью или пылью, но они также были тяжелыми, и из них было трудно стрелять точно. Один офицер написал о своем Webley, что «после усердной практики я, наконец, могу попасть в стену довольно большого дома с расстояния пяти шагов — если повезет». Многие британские офицеры прибегали к использованию гораздо более легких Люгеров, захваченных у немецких офицеров.

Пистолеты обычно не были важным оружием во время Первой мировой войны, хотя иногда они были важны как скрытое оружие или для ближнего боя в окопах.

«К концу Великой войны было изготовлено около 1,6 млн пистолетов Люгера всех типов, и они заслужили любовь войск.

Они стреляли быстро, легко наводились и были превосходными пистолетами для своего времени, прекрасно служившими при должном уходе».

Стивен Булл, историк

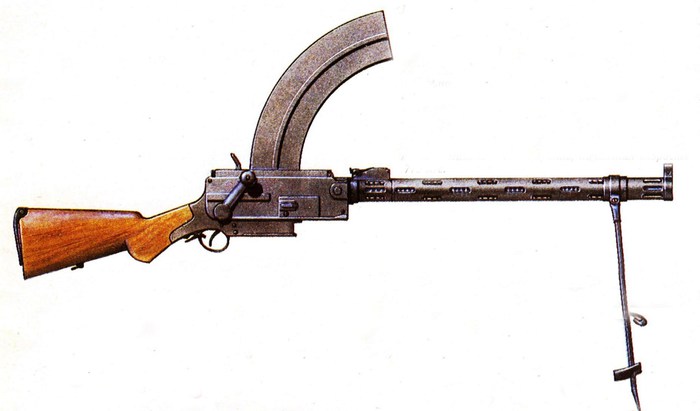

Пулеметы

Образ пехотинцев, бессмысленно бросающихся под пулеметный огонь, — распространенный мотив Великой войны. Пулеметы времен Первой мировой войны не были такими распространенными, портативными и управляемыми, как современное оружие, но, тем не менее, их воздействие было смертельным.

К началу войны Германия имела преимущество как по качеству, так и по количеству пулеметов. Maschinengewehr 08 или MG08 был способен производить сотни выстрелов калибра 7,92 мм в минуту на дальности свыше двух километров. Во время войны было изготовлено более 130 000 MG08, которые использовались на поле боя или устанавливались на немецкие самолеты.

британские войска использовали более старый Hotchkiss Mk I и тяжелый и громоздкий Vickers Mk I, прежде чем принять на вооружение более эффективное орудие Lewis в 1915 году. Эти орудия могли стрелять со скорострельностью до 500 выстрелов в минуту, но они были громоздкими, очень тяжелыми (часто более 50 кг), и для их установки и эффективной работы требовалось как минимум три хорошо обученных человека. Их высокая скорострельность вызывала быстрый перегрев пулеметов, что требовало сложных систем водяного и воздушного охлаждения, чтобы предотвратить их заклинивание или взрыв.

Эти орудия могли стрелять со скорострельностью до 500 выстрелов в минуту, но они были громоздкими, очень тяжелыми (часто более 50 кг), и для их установки и эффективной работы требовалось как минимум три хорошо обученных человека. Их высокая скорострельность вызывала быстрый перегрев пулеметов, что требовало сложных систем водяного и воздушного охлаждения, чтобы предотвратить их заклинивание или взрыв.

Воюющие страны быстро осознали ценность пулеметов на поле боя, установив места, которые позволяли им отражать атаки широким и перекрестным огнем.

«Немногие технические разработки оказали такое влияние, как пулемет на Западном фронте во время Первой мировой войны. Орудия «Максим» немецкой армии фактически положили конец всей, основанной на истощении, стратегии военной кампании, хотя союзным генералам потребовалась лучшая часть войны, чтобы понять это».

Питер Сквайрс, писатель

Гранаты

Гранаты представляют собой небольшие бомбы, бросаемые вручную или запускаемые из винтовки. Они взрываются либо капсюлем при ударе о землю, либо по истечении таймера.

Они взрываются либо капсюлем при ударе о землю, либо по истечении таймера.

Гранаты времен Первой мировой войны значительно различались по размеру, форме и весу. Германия лидировала в разработке гранат. Разработанная в 1913 году, Kugelhandgranate представляла собой легкую шаровидную гранату; он был приведен в действие путем натягивания фрикционной проволоки и взорвался с задержкой в пять-семь секунд. Более распространенной была более тяжелая Stielhandgranate или «ручная граната», которую иногда называют «картофельной давилкой».

Ранние британские модели, такие как Mark I, имели похожую конструкцию, но были неудобны в использовании и склонны к случайной детонации. На смену им пришла бомба Миллса в форме ананаса, дизайн которой продолжается и сегодня.

Бомбы Mills имели предохранительную чеку и спусковой рычаг и были спроектированы так, чтобы фрагментироваться при детонации, нанося противнику осколочные ранения. Они выпускались с четырех- и семисекундными взрывателями. Вес этих гранат (более 750 граммов или полутора фунтов) затруднял дальние броски; они были предназначены для метания из-за укрытия, чтобы защитить метателя от осколков.

Вес этих гранат (более 750 граммов или полутора фунтов) затруднял дальние броски; они были предназначены для метания из-за укрытия, чтобы защитить метателя от осколков.

«Бомба Миллса была простой, прочной и эффективной ручной гранатой… В начале войны в Британии не было эффективной гранаты, и войска часто прибегали к самодельным бомбам из консервной банки».

Роджер Ли, историк

Артиллерия

«Даже после появления во время Первой мировой войны пулеметов, танков и штурмовиков артиллерия оставалась основным источником огневой мощи на поле боя… Первая мировая война является примером периода, когда технологии огневой мощи намного опережали технологии мобильности. , а результатом стала позиционная война.

Спенсер Такер, историк

Ни одно оружие не оказало большего влияния на поля сражений Первой мировой войны, чем артиллерия . Эти большие и мощные орудия стреляли разрывными снарядами по позициям противника, нанося огромный ущерб людям, технике и ландшафту.

Артиллерия была частью войны со времен тяжелых орудий. Технические улучшения привели к улучшению размера, дальности, точности, скорострельности и подвижности. Легкая артиллерия или полевая артиллерия относилась к орудиям малого и среднего калибра, которые можно было перевозить людьми, лошадьми или транспортными средствами.Тяжелая артиллерия стреляла гораздо более крупными снарядами, часто на расстояние в несколько миль, но была гораздо менее портативной и перевозилась на специальных грузовиках или поездах.

Смертоносное воздействие артиллерии нельзя было отрицать. Во время Первой мировой войны было выпущено более миллиарда артиллерийских снарядов, и от разрывов снарядов и осколков погибло больше солдат, чем от любого другого оружия.

В битве на Сомме в 1916 году по немецким позициям всего за одну неделю было выпущено почти 1,8 миллиона снарядов.Самым крупным артиллерийским орудием была построенная в Германии «Парижская пушка», которая использовалась для обстрела французской столицы с расстояния 120 километров.

Минометы

Миномет по сути является миниатюрным артиллерийским орудием, способным запускать малокалиберные взрывчатые вещества на короткие дистанции. Их либо перевозили на собственных колесах, либо устанавливали на специальные крепления и обслуживали один или два человека.

Минометы запускают гранаты, небольшие бомбы или снаряды калибра от 75 до 250 миллиметров.Эти взрывчатые вещества запускались по высоким траекториям, чтобы они падали на вражеские позиции сверху. Это сделало минометы важным оружием на Западном фронте, где они могли обстреливать вражеские окопы, пулеметные гнезда или позиции снайперов. Минометы издавали характерный звук «гудение» при запуске и свистящий звук при падении на землю; эти носы часто были сигналом укрыться.

Немецкая армия использовала несколько типов и размеров минометов, в то время как британцы полагались в основном на миномет Стокса, разработанный в 1915 году.Миномет Стокса запускал самодельные гранаты и мог стрелять по одной каждые несколько секунд на расстояние более одного километра.

«Момета Стокса… была немногим больше, чем «образованная водосточная труба», без колес и делимая на переносные грузы. Его бомба взорвалась ударником, когда она упала на дно трубы, и она могла стрелять достаточно быстро, чтобы три выстрела одновременно находились в воздухе».

Хью Страчан, историк

Цистерны

Танки были еще одним наследием Первой мировой войны для современной войны.Идея больших бронетранспортеров, невосприимчивых к ружейному и пулеметному огню, была разработана британским военным комитетом в 1915 году. Их официальное название было «сухопутные корабли», но легенда британского правительства о разработке мобильных цистерн для воды привела к их более принятое имя.

Великобритания стала первой страной, применившей танки в битве при Флер-Курклетт в сентябре 1916 года, но с неоднозначными результатами. Первый британский танк, Mark I, передвигался только со скоростью пешехода и был подвержен поломкам и неподвижности.

Конструкторы и операторы быстро узнали об этих проблемах, что привело к разработке Mark IV в 1917 году. Было построено более 1200 этих танков, которые сыграли важную роль в некоторых из последних сражений войны.

Французы также спроектировали и построили свои собственные танки, впервые применив их в бою в апреле 1917 года. Немцы, напротив, сосредоточились в основном на противотанковых средствах и построили лишь несколько собственных танков.

«Эффективность танка была сильно снижена даже в 1918 году из-за развития его технологии, ограниченной скорости и механической ненадежности.Британский Mark V… был первым, которым мог управлять один человек, но его экипаж мог отравиться угарным газом».

Хью Страчан, историк

Мины

Мины представляют собой большие бомбы или заряды взрывчатого вещества, устанавливаемые под землей и взрывающиеся дистанционно или при срабатывании проходящими солдатами или транспортными средствами.

Использование подземных мин было принято комбатантами во время тупиковой ситуации на Западном фронте. Подразделения специалистов рыли туннели под «нейтральной полосой», чтобы устанавливать огромные мины под окопами и позициями противника.Эти мины будут взорваны дистанционно, обычно в координации с атакой на поверхности.

На Сомме, Мессинском хребте и в Вердене широко применялись тоннельные работы и установка мин. Одно известное применение мин произошло на высоте 60 во время битвы при Мессине (июнь 1917 г.), когда австралийские специалисты по проходке туннелей взорвали 450 000 кг подземной взрывчатки и убили тысячи немецких солдат.

Установка подземных мин была опасной работой: проходчики иногда отклонялись от курса и оказывались во вражеских траншеях, а обе стороны устанавливали специальное оборудование и часовых для прослушивания подземных копаний.Морские мины или плавучие бомбы, которые взрывались при контакте с кораблями, также применялись военно-морскими силами.

«Фландрская кампания 1917 года началась 7 июня. Девятнадцать подземных мин были взорваны англичанами в разных точках немецкой линии фронта, что вызвало панику среди немецких войск… Был взорван миллион фунтов взрывчатки, и звук был слышен в Лондоне, в 130 милях отсюда».

Мартин Гилберт, историк

Колючая проволока

Колючая проволока – это оградительная проволока, содержащая острые края или шипы с различными интервалами.Он был разработан в Соединенных Штатах в 1870-х годах для содержания крупного рогатого скота. Он был принят в военных целях во время англо-бурской войны (1899–1902 гг.) и русско-японской войны (1904–1905 гг.) и использовался всеми воюющими странами в Первой мировой войне.

Колючая проволока и шипы (одиночные железные шипы, разбросанные по земле) широко использовались на Западном фронте, в основном для остановки или замедления атак противника на собственную траншею.

Колючая проволока была установлена в качестве экранов, «фартуков» или заграждений, установленных партиями проводников, которые обычно работали в ночное время.Наступающая пехота часто обнаруживала, что большие укрепления невозможно пробить; многие умерли медленной мучительной смертью, запутавшись в проволоке.

Расположение проволочных заграждений было сделано стратегически: они могли удерживать противника вне досягаемости гранат или направлять его к пулеметным позициям. На Западном фронте было использовано более миллиона километров колючей проволоки.

«Если вы хотите найти старый батальон / Я знаю, где они, я знаю, где они, я знаю, где они / Если вы хотите найти старый батальон, я знаю, где они / Они висят на старая колючая проволока.

Британская траншейная песня

Огнеметы

Огнеметы — это устройства для распространения огня на значительные расстояния. Обычно огнеметы используются одним или двумя солдатами, несущими рюкзак или танк, и используют сжатый газ для выброса горящего масла или бензина на расстояние до 40 метров.

Военная функция огнеметов заключалась в расчистке траншей: горящее топливо заполняло траншеи, высаживало технику и солдат и заставляло их отступить.Подобно химическому оружию, огнеметы были также и психологическим оружием: не часто используемым, но предназначенным для того, чтобы вселять ужас в противника.

Первый Flammenwerfer был разработан немецкими военными и использовался в бою в конце 1914 года. Более широко они использовались во Фландрии в 1915 году, вызывая ужас среди британских солдат и заявления о зверствах военного времени в британской прессе. Огнеметов так боялись и презирали, что солдаты, использующие их, становились мишенями для ружейного и снайперского огня.

Французы разработали собственный небольшой одноместный огнемет и применяли его в последние месяцы войны. Британцы экспериментировали с более крупным стационарным огнеметом на Сомме, используя его для обстрела немецких позиций на расстоянии 60 метров.

«Психологическое воздействие было сравнимо с воздействием газа, и это не все, что было общего между ними.

Подобно тому, как многие солдаты становились жертвами собственного газа, огнемет придал новый оттенок понятию «дружественный огонь»… Оружие стало чрезвычайно опасным для тех, кто его использует.

Лео ван Берген, историк

Торпеды

Торпеды — самоходные ракеты, способные запускаться с подводных лодок и кораблей или сбрасываться в море с шасси самолетов.

Первые торпеды, произведенные в 1870-х годах, работали на сжатом воздухе, были медленными и неточными. Немецкий флот первым применил моторизованную торпеду с дизельным двигателем. К 1914 году немецкие торпеды могли двигаться со скоростью до 75 километров в час на дальность до 10 километров.Они не были особенно точными, хотя это не имело большого значения, когда их доставляли подводные лодки (подводные лодки) с близкого расстояния.

Каждая торпеда содержала несколько сотен фунтов взрывчатого вещества, обычно тротила, которое детонировало при контакте с корпусом цели. По мере развития войны британцы быстро продвигались вперед в области подводных торпед и сумели потопить ими не менее 18 немецких подводных лодок.

«Немецкое сочетание подводных лодок и торпедных технологий было близко к победе немецкого флота в Первой мировой войне в 1917 году.Союзники были в ужасе от невидимого врага. К началу Первой мировой войны немецкие модели весили почти 2500 фунтов и двигались со скоростью около 40 миль в час».

Джейсон Ричи, историк

Название: «Оружие Первой мировой войны»

Авторы: Дженнифер Ллевеллин, Стив Томпсон

Издатель: Alpha History

URL: https://alphahistory.com/worldwar1/weapons/ Дата публикации

90: 1 сентября 2017 г.

Дата обращения: 08 января 2022 г.

Авторское право: Содержание этой страницы не может быть повторно опубликовано без нашего прямого разрешения. Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования.

Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования.

Оружие на суше — Траншейное оружие

Статичное поле боя на Западном фронте привело к разработке нового и более эффективного оружия и усовершенствованию старого.

Траншейный тупик

Огромная огневая мощь пулеметов, скорострельной артиллерии и современных винтовок заставляла пехоту закапываться в землю. Первые неглубокие временные рвы постепенно превратились в более глубокие системы траншей.Большинство атак на эти окопы заканчивались неудачей. На протяжении всей войны вводилось новое оружие, чтобы выйти из тупика.

Личное оружие и стрелковое оружие

В начале войны у большинства солдат были только винтовки и штыки, и большинство солдат в пределах одного небольшого отряда были одинаково вооружены. По мере развития войны армии использовали более широкий спектр оружия, чтобы лучше вооружить свои войска для ведения траншейных боев и атак на нейтральной полосе, включая гранаты, винтовочные гранаты, минометы и несколько типов пулеметов.

Небольшие отряды численностью от 8 до 30 солдат стали опираться на баланс винтовок, пулеметов и другого оружия. Подготовка к рейдам и атакам подчеркивала, как можно использовать огневую мощь, движение и инновации, чтобы пройти или обойти опорные пункты противника.

Рейды с ножами и дубинками

Неофициальное оружие, включая ножи, самодельные дубинки и небольшие катапульты, было особенно полезно в рейдах. С конца 1915 года канадцы предприняли серию набегов на вражеские окопы.Эти рейды предназначались для уничтожения врага, сбора разведывательных данных и установления контроля над Ничейной землей. Канадцы вскоре приобрели репутацию жестоких рейдеров, несмотря на тяжелые потери, которые они часто несли.

Инновации вне окопов

В дополнение к разработке лучшего и более разнообразного оружия и инструментов для пехоты и инженеров, на войне также использовались отравляющие газы, подземные разработки, самолеты, дирижабли, подводные лодки и танки. Многие из самых страшных изобретений войны, в том числе отравляющий газ и танки, предназначались специально для помощи армиям в наступлении и к 1917-1918 годам эффективно использовались для проникновения в траншеи противника и выхода из них.

Продолжайте изучать эти темы:

Первая мировая война — Оружие

Идет загрузка…