Война в Чечне – трагедия без финала — Новости

Сергей Филатов, возглавлявший администрацию президента РФ с 1993 по 1996 год, выступая на конференции, отметил, что в течение трех лет Россия пыталась избежать войны. Москва поддерживала чеченскую оппозицию с целью «обесточить» президента Чечни Джохара Дудаева. В свою очередь, Дудаев все очевиднее шел на обострение отношений с центром. Филатов признался, что сожалеет о решении ввести войска в Чечню.

– Все время стоял вопрос, вводить войска или постараться решить вопрос другим путем. Я жалею о том, что мы пошли на этот шаг, потому что на самом деле большей частью всё было подготовлено к тому, чтобы Дудаева постепенно вытеснить из республики… Мы очень многое переняли от Советского Союза, и прежде всего – советский менталитет, когда в трудных ситуациях игнорировали всякие переговоры и мирное решение проблемы, у нас было только одно на уме – задавить, подавить, а потом праздновать победу, – говорит Сергей Филатов.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в своем выступлении развил эту мысль, подчеркнув, что Россия и по сей день не умеет договариваться и мирно решать конфликты:

– Эта война – масса управленческих ошибок. Работала система без обратных связей, где одна и та же структура планирует, осуществляет операцию, анализирует ее результаты и рассчитывает дальнейшие действия. Переговорная составляющая была в целом слаба с обеих сторон, а это общая беда, доставшаяся нам еще от прошлых советских времен. Так получилось и так идёт до сих пор. У нас все еще нет системы с обратными связями и умения решать конфликты мирным путем.

Сергей Филатов и Вячеслав Михайлов (занимавший пост министра по делам национальностей РФ в 1995–2000 годах) сошлись во мнении, что у российской власти был шанс договориться с Дудаевым и избежать вооруженного конфликта. Их поддержал и правозащитник Валерий Борщёв. Однако первый глава ФСБ РФ Сергей Степашин подверг эту версию большому сомнению, но при этом подчеркнул, что массовых жертв можно было избежать:

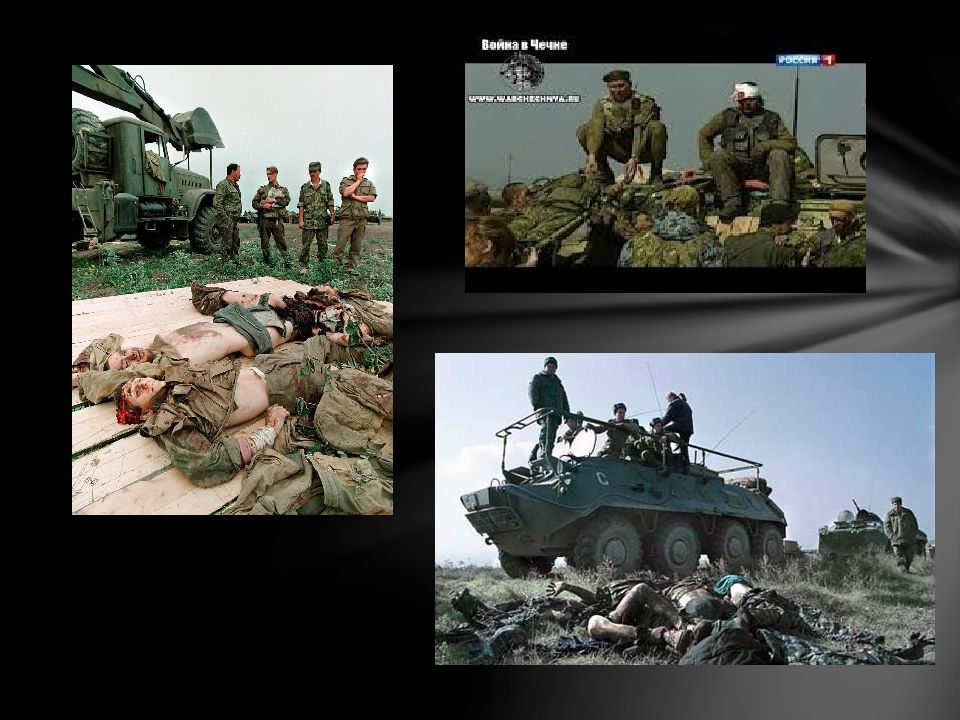

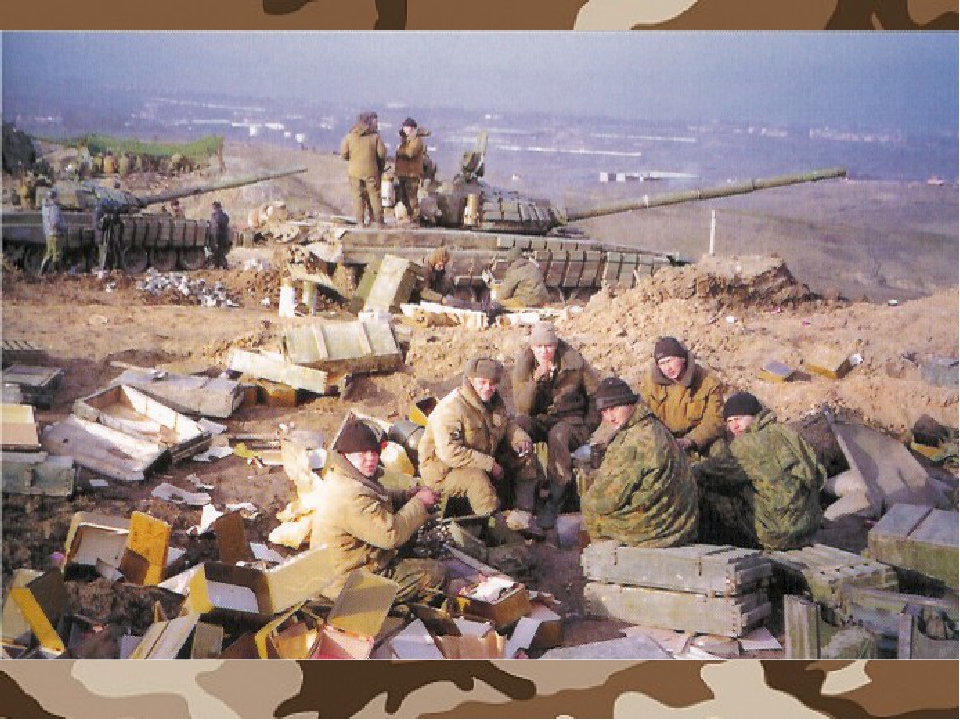

– Я абсолютно убежден, что можно было обойтись без кровопролития. То, что города не берут танками, знает любой лейтенант. Авантюрное решение ввести танки в Грозный привело к огромным потерям. Можно было уйти, но сработала военная машина, и ее было не остановить.

То, что города не берут танками, знает любой лейтенант. Авантюрное решение ввести танки в Грозный привело к огромным потерям. Можно было уйти, но сработала военная машина, и ее было не остановить.

Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне

19.08.21 / 12:40

Андрей Иванов

В Управлении Росгвардии по Вологодской области 18 августа прошла презентация книги ветерана ОМОН Вологды Александра Носова «Вспоминается Чеченская война».

Как сообщает группа «Росгвардия. Северо-Западный округ» в социальногй сети ВКонтакте, презентация собрала руководство, сотрудников, военнослужащих, ветеранов регионального ведомства, а также героев книги.

Александр Носов проходил службу в должности начальника медицинской части ОМОН, несколько раз исполнял служебно-боевые задачи в Чеченской республике. Воспоминания об этих командировках и легли в основу его книги.

Воспоминания об этих командировках и легли в основу его книги.

Ветеран ОМОН рассказал собравшимся об истории создания книги, ее героях, уникальных кадрах из личного фотоархива. Также он исполнил несколько собственных песен, вошедших в одноименный альбом «Вспоминается», о службе в ОМОН и командировках в «горячие точки».

Гости мероприятия, в том числе и герои книги, поделились своими воспоминаниями о событиях тех лет. Как отметил председатель ветеранской организации Управления Росгвардии по Вологодской области Станислав Сокольник, эта книга важна не только для ветеранов, которые сделали многое для ее выхода, но и для молодых сотрудников и военнослужащих ведомства, поскольку в ней содержатся воспоминания и история тех событий «от первого лица».

Фото: vk.com/rosgvardszo

Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне

Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне

Ветеран ОМОН из Вологды написал книгу о Чеченской войне

ПИР-Центр

Дмитрий Евстафьев

Вопросы безопасности, Том 6, Номер 2(116), Январь 2002

Введение

Нынешняя зимняя кампания знаменует начало третьего годичного цикла присутствия российских войск в Чечне и это дает основания подводить некоторые итоги деятельности и российских войск, и федеральных органов государственной власти по стабилизации положения в Чечне. После установления относительно плотного контроля федеральных сил над большей частью территории Чечни прошло более двух лет (если считать отправным моментом декабрь 1999 года). Это дает возможность сравнивать политическую и военную эффективность действий Москвы во Второй чеченской войне с периодом 1994–1996 годов, когда общая продолжительность присутствия в Чечне федеральных сил не превысила 20 месяцев.

После установления относительно плотного контроля федеральных сил над большей частью территории Чечни прошло более двух лет (если считать отправным моментом декабрь 1999 года). Это дает возможность сравнивать политическую и военную эффективность действий Москвы во Второй чеченской войне с периодом 1994–1996 годов, когда общая продолжительность присутствия в Чечне федеральных сил не превысила 20 месяцев.

Одновременно нельзя не обратить внимание на то, что сегодняшний период в развитии ситуации в Чечне считается принципиально важным, своего рода переломным. Во многом это связано с тем, что пока федеральным силам не удалось как на военном, так и на политическом уровне доказать нереверсируемость военно-политической ситуации в Чечне, то есть отсутствие каких-либо перспектив возвращения представителей сепаратистской элиты к власти. Сложившееся положение отчасти связано с относительно вялым течением военно-политической обстановки в Чечне в летний период 2001 года, которой сопутствовали не вполне понятные политические маневры федерального руководства, связанные со стремлением смягчить давление на Россию со стороны государств Запада по поводу нарушения прав человека.

В таких условиях именно зимняя компания 2001–2002 годов стала восприниматься как решающий момент для добивания остатков боевиков и окончательного гарантирования федеральной группировки от поражения, сравнимого с падением Грозного в августе 1996 года, после которого российское руководством было вынуждено пойти на политическую капитуляцию, имевшую значительные политические последствия. Однако отмеченные военно-политические процессы развиваются на фоне изменяющейся политической конъюнктуры как внутри Чечни, так и вне ее, что создает исключительно комплексную ситуацию с точки зрения механизма принятия решений. В предварительном плане можно отметить, что механизм, определяющий характер и особенности принятия политических решений высшим российским руководством имеет очевидную тенденцию к усложнению, но главное – в нем появляются новые элементы, которые в период Первой чеченской войны считались вторичными, например, вопрос об экономической политике в Чечне, а федеральное руководство оказалось лишь ограниченно способным к функциональной интеграции новых элементов в свою стратегию. В результате, в целом политика федерального центра в Чечне как с точки зрения социально-политических приоритетов, так и в военно-силовой сфере, развивалась по схожей с Первой чеченской войной модели.

Однако отмеченные военно-политические процессы развиваются на фоне изменяющейся политической конъюнктуры как внутри Чечни, так и вне ее, что создает исключительно комплексную ситуацию с точки зрения механизма принятия решений. В предварительном плане можно отметить, что механизм, определяющий характер и особенности принятия политических решений высшим российским руководством имеет очевидную тенденцию к усложнению, но главное – в нем появляются новые элементы, которые в период Первой чеченской войны считались вторичными, например, вопрос об экономической политике в Чечне, а федеральное руководство оказалось лишь ограниченно способным к функциональной интеграции новых элементов в свою стратегию. В результате, в целом политика федерального центра в Чечне как с точки зрения социально-политических приоритетов, так и в военно-силовой сфере, развивалась по схожей с Первой чеченской войной модели.

Политический контекст

Хотя в начале 2001 года многими прогнозировалось начало серьезных процессов организационной дезинтеграции созданной в Чечне системы власти под грузом внутренних противоречий, этого не произошло.

Это говорит о том, что процессы передела собственности и контроля над наиболее доходными сферами Чечни продвинулись уже довольно далеко. В противном случае, Ахмад Кадыров, Беслан Гантамиров и их союзники могли бы опираться только на поддержку российских структур и были бы вынуждены действовать исключительно в рамках сформулированных в Москве задач.

Это говорит о том, что процессы передела собственности и контроля над наиболее доходными сферами Чечни продвинулись уже довольно далеко. В противном случае, Ахмад Кадыров, Беслан Гантамиров и их союзники могли бы опираться только на поддержку российских структур и были бы вынуждены действовать исключительно в рамках сформулированных в Москве задач.

Однако, несмотря на появление нового и весьма существенного позитивного момента, политический контекст операции в Чечне оставался сложным, причем российское руководство в политическом смысле на протяжении всего 2001 года оказалось зависимо от четырех основных факторов.

Во-первых, Аслан Масхадов при всех политических и военных неудачах и виртуальности своего влияния в Чечне, а также конфликте с основными полевыми командирами, смог сохранить в целом свой имидж, как легитимного лидера значительной части чеченского народа. Тогда как российские ставленники не смогли нарастить собственную легитимность, оставшись, по сути, крупными полевыми командирами, в том числе и в силу того, что вместо формирования мощной коалиции, в течение 2001 года интенсивно занимались борьбой за власть, чем повторили в худшем виде политическую парадигму межвоенной Чечни. Безусловно, самопродление Асланом Масхадовым своих полномочий в качестве президента Ичкерии без всяких попыток даже имитировать созыв некоего института (например, Совета старейшин или сходного с институциональной точки зрения органа), который мог бы придать дополнительный вес его решению, доказывает явную маргинализацию Аслана Масхадова как политического деятеля. Однако Москва пока никак не смогла сделать этот фактор частью своей политики, особенно в международном контексте, более того, заявив о начале переговоров с представителями Аслана Масхадова, она тем самым подкрепила его положение как единственного легитимного политика Чечни со стороны оппозиции. Таким образом, 2001 год, начатый под знаком попыток делегитимизации Аслана Масхадова и уравнивания его с Шамилем Басаевым и Хаттабом, закончился прямо противоположным результатом, что будет иметь существенные последствия для дальнейшего развития ситуации в республике.

Безусловно, самопродление Асланом Масхадовым своих полномочий в качестве президента Ичкерии без всяких попыток даже имитировать созыв некоего института (например, Совета старейшин или сходного с институциональной точки зрения органа), который мог бы придать дополнительный вес его решению, доказывает явную маргинализацию Аслана Масхадова как политического деятеля. Однако Москва пока никак не смогла сделать этот фактор частью своей политики, особенно в международном контексте, более того, заявив о начале переговоров с представителями Аслана Масхадова, она тем самым подкрепила его положение как единственного легитимного политика Чечни со стороны оппозиции. Таким образом, 2001 год, начатый под знаком попыток делегитимизации Аслана Масхадова и уравнивания его с Шамилем Басаевым и Хаттабом, закончился прямо противоположным результатом, что будет иметь существенные последствия для дальнейшего развития ситуации в республике.

Во-вторых, налицо сохранение серьезного давления на Россию со стороны Запада и либерально-гуманитарных кругов внутри страны с требованиями обозначить процесс мирного урегулирования в Чечне, под которым понимается прямой допуск видных представителей сепаратистов к институтам власти в республике. Очевидно, что прекращение давления на Москву по чеченскому вопросу после террористических актов 11 сентября со стороны западных государств и, прежде всего, США носило временный характер. После решения основных задач по созданию обеспечивающей инфраструктуры на территории постсоветских государств Центральной Азии, для чего требовался нейтралитет со стороны России, оно было возобновлено. Известное заявление государственного департамента США по поводу операции федеральных сил в Аргуне, степень жесткости которого совершенно не соответствовала реальному масштабу события, продемонстрировало, что для США был важен только повод для обозначения темы Чечни в качестве важнейшего инструмента информационного взаимодействия с Россией. Тем более маловероятно, чтобы Запад допустил продолжение давления со стороны России на Грузию. Такой поворот ситуации ставит российское руководство – на фоне сохраняющейся публичной легитимности Аслана Масхадова – перед сложной дилеммой. Либо начать, как минимум, имитировать переговорный процесс, ухудшая свое положение внутри страны (с учетом той негативной реакции, которую повлекла за собой встреча Виктора Казанцева и представителя Аслана Масхадова Ахмеда Закаева), либо вступить в полемику с Вашингтоном, легитимизировав, таким образом, процесс свертывания заявленных после 11 сентября механизмов сотрудничества.

Очевидно, что прекращение давления на Москву по чеченскому вопросу после террористических актов 11 сентября со стороны западных государств и, прежде всего, США носило временный характер. После решения основных задач по созданию обеспечивающей инфраструктуры на территории постсоветских государств Центральной Азии, для чего требовался нейтралитет со стороны России, оно было возобновлено. Известное заявление государственного департамента США по поводу операции федеральных сил в Аргуне, степень жесткости которого совершенно не соответствовала реальному масштабу события, продемонстрировало, что для США был важен только повод для обозначения темы Чечни в качестве важнейшего инструмента информационного взаимодействия с Россией. Тем более маловероятно, чтобы Запад допустил продолжение давления со стороны России на Грузию. Такой поворот ситуации ставит российское руководство – на фоне сохраняющейся публичной легитимности Аслана Масхадова – перед сложной дилеммой. Либо начать, как минимум, имитировать переговорный процесс, ухудшая свое положение внутри страны (с учетом той негативной реакции, которую повлекла за собой встреча Виктора Казанцева и представителя Аслана Масхадова Ахмеда Закаева), либо вступить в полемику с Вашингтоном, легитимизировав, таким образом, процесс свертывания заявленных после 11 сентября механизмов сотрудничества.

В-третьих, можно говорить и об отсутствии возможностей осуществлять крупные финансовые расходы, направленные на восстановление социально-экономической сферы Чечни. Это связано с усилением общей напряженности в экономической ситуации в стране и ухудшением бюджетной ситуации, что потребовало изменения механизмов обеспечения лояльность той части чеченской элиты, которая пошла на союз с Москвой в 1999 году. В перспективе это может иметь политический эффект. Хотя пока вопрос о чеченской дани не фигурирует в информационном обороте, его наличие подразумевалось при обсуждении вопроса о формировании бюджета на 2002 год в Государственной Думе. В современных условиях вопрос о расходовании средств, выделяемых на обеспечение лояльности Чечни в той или иной форме, становится политическим, поскольку может исключительно легко послужить запалом крупного коррупционного скандала, особенно, будучи спаренным ситуацией неясности относительно стратегических планов российского руководства. Прямым результатом усложнения ситуации в финансово-экономической сфере является организационноепровисание правительства Чечни, которое стало совершенно очевидным в декабре 2001 года, однако признаки которого обозначились еще летом. Фактически, правительство Чечни во главе со Станиславом Ильясовым стало распорядительным органом, утрачивающим контроль над финансовыми потоками. Естественным результатом такого развития событий может стать утрата правительством своего нынешнего статуса как института, относительно автономного от администрации Ахмада Кадырова. Тем более что дублирование функций между Станиславом Ильясовым, Владимиром Елагиным и соответствующими аппаратами становится очевидным.

Прямым результатом усложнения ситуации в финансово-экономической сфере является организационноепровисание правительства Чечни, которое стало совершенно очевидным в декабре 2001 года, однако признаки которого обозначились еще летом. Фактически, правительство Чечни во главе со Станиславом Ильясовым стало распорядительным органом, утрачивающим контроль над финансовыми потоками. Естественным результатом такого развития событий может стать утрата правительством своего нынешнего статуса как института, относительно автономного от администрации Ахмада Кадырова. Тем более что дублирование функций между Станиславом Ильясовым, Владимиром Елагиным и соответствующими аппаратами становится очевидным.

В-четвертых, в качестве важнейшего фактора, определяющего обстановку, надо отметить сохранение, несмотря на определенные усилия федеральных властей, источников для подпитки сепаратистов финансами и людскими ресурсами, главным из которых является отсутствие признаков появления в Чечне механизмов экономического саморазвития и отраслей экономики в традиционном понимании этого термина. Несмотря на несколько ранее заявленных программ по расширению числа рабочих мест, наиболее привлекательными отраслями чеченской экономики на протяжении всего 2001 года оставались незаконные операции с нефтепродуктами и торговля. Коммерческая основа военной активности сепаратистов стала наиболее очевидна в ходе минной войны в Чечне в августе–октябре 2001 года. При этом показательно, что Москва так и не смогла найти эффективные средства противодействия минным постановкам на коммерческой основе. Причем ситуация имела тенденцию к еще большему усложнению, поскольку во второй половине 2001 года в республике начался масштабный передел сфер влияния в нефтяном бизнесе, в результате которого произошла определенная централизация процесса добычи и переработки нефти, а также системы торговли нефтепродуктами. В результате, значительное число жителей республики, которое ранее занималось незаконным нефтяным промыслом, осталось без средств к существованию и оказалось вынуждено идти на заработки к боевикам, поскольку альтернативных возможностей зарабатывания денег федеральные власти предложить не смогли.

Несмотря на несколько ранее заявленных программ по расширению числа рабочих мест, наиболее привлекательными отраслями чеченской экономики на протяжении всего 2001 года оставались незаконные операции с нефтепродуктами и торговля. Коммерческая основа военной активности сепаратистов стала наиболее очевидна в ходе минной войны в Чечне в августе–октябре 2001 года. При этом показательно, что Москва так и не смогла найти эффективные средства противодействия минным постановкам на коммерческой основе. Причем ситуация имела тенденцию к еще большему усложнению, поскольку во второй половине 2001 года в республике начался масштабный передел сфер влияния в нефтяном бизнесе, в результате которого произошла определенная централизация процесса добычи и переработки нефти, а также системы торговли нефтепродуктами. В результате, значительное число жителей республики, которое ранее занималось незаконным нефтяным промыслом, осталось без средств к существованию и оказалось вынуждено идти на заработки к боевикам, поскольку альтернативных возможностей зарабатывания денег федеральные власти предложить не смогли.

На этом фоне важнейшим фактором, который будет определять развитие ситуации в Чечне на обозримую перспективу будет являться конституционный процесс, который был инициирован Бесланом Гантамировым, но который получил существенную поддержку и со стороны своего политического конкурента Ахмада Кадырова, и со стороны федеральных органов власти. Согласие Ахмада Кадырова и его окружения присоединиться к конституционному процессу, по всей видимости, связано с их опасениями относительно того, что Кремль в процессе переговоров с представителями Аслана Масхадова вполне может пожертвовать нынешней чеченской элитой, которая с формальной точки зрения оказалась совершенно нелегитимизирована. Процесс создания новой Конституции Чечни не только создаст пророссийской части чеченской элиты новую легитимность, которая будет в качественном отношении совершеннее существующей легитимности Аслана Масхадова. Конституционный процесс поставит представителей основных кланов и общественно-политических групп перед простой и понятной дилеммой: либо пытаться своими действиями подкреплять легитимность прежней (после августа 1996 года, а в генетическом отношении – дудаевской) чеченской государственности с сомнительными перспективами трансформации такой деятельность в понятные политические и экономические дивиденды, либо начать процесс встраивания в формирующуюся обновленную чеченскую государственность (которая будет обновлена и фактически, и формально – показательно, что очень большое значение уделяется смене государственной символики), и, таким образом, получить, возможно, доступ к определенным экономическим ресурсам.

Можно с уверенностью говорить о том, что конституционный процесс в Чечне, который мыслился первоначально как вспомогательное мероприятие, становится сейчас важнейшим фактором политической жизни республики. Если Ахмаду Кадырову и Беслану Гантамирову удастся, с одной стороны, обеспечить участие в процессе обсуждения максимально широкого круга лиц с точки зрения представляемых ими тейповых и клановых групп, а с другой, обеспечить конструктивное участие в данном процессе диаспоры, то их реальная легитимность – даже, если конституционный процесс в обозримой перспективе останется процессом без результата – станет выше, нежели у Аслана Масхадова. Однако, в таком случае Кремлю придется быть более кооперативным по отношению к своим союзникам и такие политические маневры, как переговоры с представителями Аслана Масхадова без учета мнения администрации Чечни, станут невозможными. Таким образом, местная администрация приобретает дополнительные факторы устойчивости и даже определенную политическую автономность от Москвы.

Военная ситуация

С военной точки зрения положение российских войск представляется довольно стабильным, во всяком случае никаких признаков масштабной дестабилизации обстановки в ключевых районах Чечни на сегодняшний день не отмечается. Российской группировки к концу 2001 года удалось наладить систему рейдовых (поисковых) мероприятий в предгорных районах Чечни и ограничить свободу маневра ведущих полевых командиров, прежде всего, Шамиля Басаева, Хаттаба, Руслана Гелаева и Вахи Арсанова. Также заметным успехом федеральных сил (хотя значительный вклад внесла и активность местных властей) является разрушение в ряде регионов системы ваххабитских джамаатов (что выразилось в уничтожении довольно большого количества их руководителей), которые не просто были средством координации в действиях боевиков, но и выполняли функции альтернативного центра власти. Региональные проявления этого центра власти по своей реальной влиятельности в начале Второй чеченской войны в ряде мест (например, во Веденском районе или в Урус-Мартане) превосходили созданные при участии федеральных сил местные органы власти.

Очевидная стабилизация военной обстановки и отсутствие, за редким исключением, попыток силовых демонстраций со стороны боевиков (за исключением неудачной операции по установлению частичного контроля над Гудермесом) связаны, во многом со стратегией руководства боевиков на сохранение в неприкосновенности костяка вооруженных формирований, который составляют профессиональные бойцы и наемники. Это предопределило активное использование в операциях против российских войск массовки из числа местных жителей, пришедших к боевикам на идейной, родовой (через механизм кровной мести) или коммерческой основе. И именно массовка, в силу меньшего уровня военного профессионализма и худшей организованности, понесла наиболее значительные потери в ходе летней и осенней кампаний 2001 года. В силу этого обстоятельства оказались нарушенными традиционные связи между боевиками и местными авторитетами, которые обеспечивали устойчивость функционирования инфраструктуры обеспечения для боевиков. Именно с этим следует связывать масштабную политику личного террора в отношении представителей местных органов власти со стороны боевиков, которая обозначилась начиная с июня 2001 года. Тогда как раньше основные усилия тратились на обеспечение максимального контроля над кадровым наполнением местных администраций, которые в ряде регионов Чечни, например, в Веденском и Курчалоевском районах, практически полностью контролировались сепаратистами, а значит, не возникало никакой потребности в осуществлении личного террора в отношении местных руководителей. Напротив, боевики были даже заинтересованы в создании условий для демонстрации видимости успешности функционирования местных органов власти. В особенности это проявлялось в 2000–2001 годах применительно к местным органам власти в Веденском районе. Теперь такое положение меняется.

Именно с этим следует связывать масштабную политику личного террора в отношении представителей местных органов власти со стороны боевиков, которая обозначилась начиная с июня 2001 года. Тогда как раньше основные усилия тратились на обеспечение максимального контроля над кадровым наполнением местных администраций, которые в ряде регионов Чечни, например, в Веденском и Курчалоевском районах, практически полностью контролировались сепаратистами, а значит, не возникало никакой потребности в осуществлении личного террора в отношении местных руководителей. Напротив, боевики были даже заинтересованы в создании условий для демонстрации видимости успешности функционирования местных органов власти. В особенности это проявлялось в 2000–2001 годах применительно к местным органам власти в Веденском районе. Теперь такое положение меняется.

В то же время, географическая локализация военно-силовой нестабильности в основной период ведения боевых действий (весна–осень) осталась прежней. В основном организованные на постоянной основе боевые группировки сепаратистов действуют в Веденском, Шатойском, Шаройском и Курчалоевском районах республики, а также в районе городов Аргун и Урус-Мартан. То есть именно там, где находились центры сопротивления федеральным войскам и в период Первой чеченской войны, и в начале нынешней контртеррористической операции. Иными словами, несмотря на значительные усилия федеральным войскам так и не удалось разрушить инфраструктуру базирования и тылового обеспечения боевиков, поскольку – и это проявляется в особенности в зимний период – боевые действия ведутся сепаратистами преимущественно не в районе наиболее политически и военно приоритетных целей (где операции осуществляются методами рейдов, как например, в Грозном, Шали или Гудермесе), а местах наиболее комфортного пребывания и облегченной организации отхода после осуществления той или иной операции. Особенно чувствительным данное обстоятельство оказывается применительно к Урус-Мартану, в котором у боевиков имеется и значительная идеологическая поддержка.

В основном организованные на постоянной основе боевые группировки сепаратистов действуют в Веденском, Шатойском, Шаройском и Курчалоевском районах республики, а также в районе городов Аргун и Урус-Мартан. То есть именно там, где находились центры сопротивления федеральным войскам и в период Первой чеченской войны, и в начале нынешней контртеррористической операции. Иными словами, несмотря на значительные усилия федеральным войскам так и не удалось разрушить инфраструктуру базирования и тылового обеспечения боевиков, поскольку – и это проявляется в особенности в зимний период – боевые действия ведутся сепаратистами преимущественно не в районе наиболее политически и военно приоритетных целей (где операции осуществляются методами рейдов, как например, в Грозном, Шали или Гудермесе), а местах наиболее комфортного пребывания и облегченной организации отхода после осуществления той или иной операции. Особенно чувствительным данное обстоятельство оказывается применительно к Урус-Мартану, в котором у боевиков имеется и значительная идеологическая поддержка. А главное, который занимает, по сути, ключевое географическое положение в Чечне.

А главное, который занимает, по сути, ключевое географическое положение в Чечне.

Последнее обстоятельство представляется исключительно важным. Это связано с тем, что с учетом существенного сокращения количественного силового потенциала боевиков, перед ними на 2002 год встает задача добиться консолидации своего влияния и присутствия в ключевых в экономическом и политическом отношении точках Чечни, что даст возможность компенсировать частичную утрату позиций в горных районах республики и сокращение возможностей финансовой подпитки. Действительно, если в ряде ключевых точек республики (которые определены на практике уже довольно давно: Урус-Мартан, Алханкала, Аргун, Шатой и Шаро-Аргунское ущелье, а также некоторые другие населенные пункты, расположенные вдоль экономически приоритетной трассы Ростов-Баку) будет создан стабильно функционирующий режим день-ночь, у боевиков не будет принципиальных сложностей с получением контроля над существенными экономическими ресурсами. Таким образом, потенциальное содержание весенне-летней кампании 2002 года вполне может оказаться связанным с формированием новых условий для функционирования военной системы боевиков, которая будет, прежде всего, выражаться в смене основных очагов ведения боевых действий, на более экономически перспективные. Однако зимняя кампания 2001–2002 годов приобретает в этой связи большое значение как период, в ходе которого для боевиков принципиально важно закрепиться в указанных опорных точках, а по возможности, – и легализоваться.

Таким образом, потенциальное содержание весенне-летней кампании 2002 года вполне может оказаться связанным с формированием новых условий для функционирования военной системы боевиков, которая будет, прежде всего, выражаться в смене основных очагов ведения боевых действий, на более экономически перспективные. Однако зимняя кампания 2001–2002 годов приобретает в этой связи большое значение как период, в ходе которого для боевиков принципиально важно закрепиться в указанных опорных точках, а по возможности, – и легализоваться.

Показательно, однако, что многие действия федерального командования в ходе зимней 2001–2002 годов кампании носят имиджевый характер. Это особенно проявляется при анализе информационного потока о событиях в Чечне, в котором сообщалось об успехах федеральных войск в октябре–ноябре (то есть в период, когда происходил активный процесс перехода боевиков на зимние квартиры), когда имелись наиболее благоприятные возможности для нейтрализации профессиональной части боевиковпо частям. В действительности, успехи российских войск ограничились отстрелом нескольких полевых командиров среднего звена и организацией сдачи в плен нескольких малочисленных отрядов, оказавшихся без финансовой подпитки и вне основной сети управления боевиков. Это, естественно, вызвало раздражение политического руководства страны, которое уже информационно позиционировало зимнюю кампанию 2001–2002 годов, как период, после которого ситуация перейдет окончательно в классическое русло вялотекущей партизанской борьбы без единого центра у боевиков. В результате, федеральное командование было вынуждено пойти на крупные мероприятия в Курчалоевском районе, Аргуне и Шали, хотя, по всей видимости, реальный масштаб событий был меньше заявляемого в печати. В особенности это касается операции в Аргуне. А главное, большие сомнения вызывает версия руководства федеральной группировки о применении тактики заманивания в отношении боевиков.

В действительности, успехи российских войск ограничились отстрелом нескольких полевых командиров среднего звена и организацией сдачи в плен нескольких малочисленных отрядов, оказавшихся без финансовой подпитки и вне основной сети управления боевиков. Это, естественно, вызвало раздражение политического руководства страны, которое уже информационно позиционировало зимнюю кампанию 2001–2002 годов, как период, после которого ситуация перейдет окончательно в классическое русло вялотекущей партизанской борьбы без единого центра у боевиков. В результате, федеральное командование было вынуждено пойти на крупные мероприятия в Курчалоевском районе, Аргуне и Шали, хотя, по всей видимости, реальный масштаб событий был меньше заявляемого в печати. В особенности это касается операции в Аргуне. А главное, большие сомнения вызывает версия руководства федеральной группировки о применении тактики заманивания в отношении боевиков.

Однако очевидно, что полноценного механизма выявления и нейтрализации боевиков, которые уже проникли в крупные населенные пункты и смогли там частично легализоваться на основе семейных и родовых связей, у федерального командования нет. И главный вопрос, насколько удастся создать такую ситуацию, когда возвращение весной к активное боевой деятельности станет, с их точки зрения, бесперспективным. А это требует активного сочетания силовых средств и, прежде всего, разрушения остатков системы централизованного управления крупными и средними отрядами, и социально-экономических действий, то есть формирование более перспективных направлений для самореализации особенно в том, что касается молодежи. Естественным элементом такой политики является и полная делегитимизация основных лидеров боевиков, включая их физическое устранение, что потребует от Москва, помимо принятия чисто военных решений, и разработки новой экономической стратегии. В противном случае, даже те относительно скромные достижения, которые были получены в результате кампании 2001 года, могут быть утрачены.

И главный вопрос, насколько удастся создать такую ситуацию, когда возвращение весной к активное боевой деятельности станет, с их точки зрения, бесперспективным. А это требует активного сочетания силовых средств и, прежде всего, разрушения остатков системы централизованного управления крупными и средними отрядами, и социально-экономических действий, то есть формирование более перспективных направлений для самореализации особенно в том, что касается молодежи. Естественным элементом такой политики является и полная делегитимизация основных лидеров боевиков, включая их физическое устранение, что потребует от Москва, помимо принятия чисто военных решений, и разработки новой экономической стратегии. В противном случае, даже те относительно скромные достижения, которые были получены в результате кампании 2001 года, могут быть утрачены.

Вместо заключения

Безусловно, на сегодняшний день ситуация в Чечне не предполагает возникновения каких-то острых кризисных моментов. При всем том, что боевики продолжают фактически контролировать значительную часть горных районов, а в большинстве предгорных районов сохраняется режим день-ночь, потенциал боевиков уже недостаточен для того, чтобы осуществлять или даже угрожать осуществлением крупных акций, которые могут существенно изменить расстановку сил в Чечне. Более того, существенным достижением федеральных сил является сокращение возможностей боевиков оказывать дестабилирующее воздействие на силовую обстановку в сопредельных российских регионах (примером чему является относительно спокойное проведение выборов в Кабардино-Балкарии, которая ранее считалась подверженной ваххабитскому влиянию). В то же время, можно отметить странное противоречие в поведении российского федерального руководства. В настоящее время, нет никаких внутренних факторов, которые бы обуславливали необходимость развития переговорного процесса с лидерами боевиков. Российское общественное мнение пока довольно спокойно относится к продолжению боевых действий, более того, проявило свое негативное отношение к попыткам прозондировать возможность примирения с боевиками на основе признания легитимности Аслана Масхадова.

При всем том, что боевики продолжают фактически контролировать значительную часть горных районов, а в большинстве предгорных районов сохраняется режим день-ночь, потенциал боевиков уже недостаточен для того, чтобы осуществлять или даже угрожать осуществлением крупных акций, которые могут существенно изменить расстановку сил в Чечне. Более того, существенным достижением федеральных сил является сокращение возможностей боевиков оказывать дестабилирующее воздействие на силовую обстановку в сопредельных российских регионах (примером чему является относительно спокойное проведение выборов в Кабардино-Балкарии, которая ранее считалась подверженной ваххабитскому влиянию). В то же время, можно отметить странное противоречие в поведении российского федерального руководства. В настоящее время, нет никаких внутренних факторов, которые бы обуславливали необходимость развития переговорного процесса с лидерами боевиков. Российское общественное мнение пока довольно спокойно относится к продолжению боевых действий, более того, проявило свое негативное отношение к попыткам прозондировать возможность примирения с боевиками на основе признания легитимности Аслана Масхадова. Но внешние условия, в частности, стратегия активного сближения с Западом, анонсированная Владимиром Путиным после 11 сентября 2001 года, требует форсированного изъятия из оборота фактора Чечни как источника трений между Россией и западными странами. Таким образом, можно ожидать, что вопрос о необходимости ведения или хотя бы убедительной имитации ведения переговорного процесса, будет так или иначе возникать в ближайшем будущем.

Но внешние условия, в частности, стратегия активного сближения с Западом, анонсированная Владимиром Путиным после 11 сентября 2001 года, требует форсированного изъятия из оборота фактора Чечни как источника трений между Россией и западными странами. Таким образом, можно ожидать, что вопрос о необходимости ведения или хотя бы убедительной имитации ведения переговорного процесса, будет так или иначе возникать в ближайшем будущем.

Главная концептуальная проблема российской политики в Чечне заключается в том, что Москва пока так и не смогла выбрать стратегическую модель, по которой она будет обеспечивать в дальнейшем нахождение Чечни под своим контролем. Принципиально вопрос стоял либо о восстановлении прежней системы организации чеченского общества по кланово-родовой модели (то есть через представительство в местных органах власти согласно тейповой принадлежности и вытеснение наиболее активных элементов за пределы республики), при которой конституционные органы власти республики играют вспомогательную, формальную роль. Или же решиться на разрушение тейповой системы организации общества, попытавшись выстроить в Чечне – безусловно, с определенным учетом местной специфики – некое подобие гражданского общества. В ходе первой чеченской войны Москва, видимо, тяготела к первому сценарию. Разрушение при деятельном участии Москвы тейповой структуры создало идейно-политический вакуум, в который и интегрировались радикальные исламисты, появление которых принципиально изменило сущность чеченского конфликта и создало дополнительную угрозу для влияния Москвы. Однако попытка восстановить тейповую структуру чеченского общества, во-первых, потребует существенных материальных затрат (что уже в частности проявилось в процессе осуществления мероприятий по восстановлению социальной сферы Чечни), аво-вторых, не гарантирует, что новые лидеры, которых выдвинет тейповая аристократия будут контролируемы. Конституционный процесс является своего рода паллиативом, направленным на то, чтобы заполнить политический вакуум, который на фоне активизации операций федеральных войск является весьма чувствительным.

Или же решиться на разрушение тейповой системы организации общества, попытавшись выстроить в Чечне – безусловно, с определенным учетом местной специфики – некое подобие гражданского общества. В ходе первой чеченской войны Москва, видимо, тяготела к первому сценарию. Разрушение при деятельном участии Москвы тейповой структуры создало идейно-политический вакуум, в который и интегрировались радикальные исламисты, появление которых принципиально изменило сущность чеченского конфликта и создало дополнительную угрозу для влияния Москвы. Однако попытка восстановить тейповую структуру чеченского общества, во-первых, потребует существенных материальных затрат (что уже в частности проявилось в процессе осуществления мероприятий по восстановлению социальной сферы Чечни), аво-вторых, не гарантирует, что новые лидеры, которых выдвинет тейповая аристократия будут контролируемы. Конституционный процесс является своего рода паллиативом, направленным на то, чтобы заполнить политический вакуум, который на фоне активизации операций федеральных войск является весьма чувствительным.

Однако отсутствие четких ориентиров для политики федерального центра и общественно понятных критериев для принятия тех или иных функционально значимых решений по ходу операции в Чечне (например, оснований для увеличения или сокращения численности группировки) может в ближайшее время стать политическим фактором. В условиях, когда уже обозначились контуры предвыборной кампании 2003–2004 годов, это становится опасным. Так что федеральный центр будет вынужден в той или иной степени изменить свою стратегию балансирования между различными вариантами продолжения присутствия в Чечне и различными группами в руководстве. Хотя возможность сохранения стратегической неясности относительно будущего Чечни останется.

Выходные данные cтатьи:

Вопросы безопасности, Том 6, Номер 2(116), Январь 2002

День памяти…

Тысячи солдат, офицеров и мирных жителей погибли за годы боевых действий на Северном Кавказе. Множество семей ощутили боль утраты своих близких – отцов, мужей, братьев, сыновей.

Множество семей ощутили боль утраты своих близких – отцов, мужей, братьев, сыновей.

11 декабря на Молодежной площади у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, посвященный Дню памяти погибших в Чеченской войне. Инициаторами проведения памятного мероприятия выступили ветеранская общественная организация «Боевое братство» и Ейское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана». Депутат Законодательного Собрания Сергей Белан вместе с представителями администраций, депутатских корпусов, участниками локальных воин, ветеранами боевых действий, матерями погибших солдат, кадровыми офицерами, представителями общественных организаций пришли сказать слова поддержки и благодарности родителям воинов-интернационалистов, а также почтить минутой молчания всех, кто ценой своей жизни выполнил долг перед Родиной.

Несмотря на то, что прошло много лет в памяти воинов и матерей, чьи сыновья воевали в горячих точках и с честью выполнили свой воинский долг до сих пор свяжи события того времени, те слезы, которые не сушит время, та боль, которая поселилась в сердцах матерей.

Общаясь с участниками той злополучной войны и родителями погибших 26 юных ейчан, которые по зову сердца идут сюда в этот памятный день парламентарий сказал «Каждый год мы приходим сюда, чтобы отдать дань памяти совсем молодым ребятам, которые выполняя свой долг, не пожалели своей жизни. Их имена, высеченные на мемориальных плитах — это имена простых ейчан, которые жили рядом с нами, и думаю, сами не предполагали, что станут героями. Но в переломный момент, когда от них потребовалось отдать все без остатка для исполнения воинского долга перед Родиной — они сделали это. Низкий поклон родителям за то, что воспитали правильных, настоящих людей. Вечная слава погибшим. Их мужество и доблесть будут примером для подрастающего поколения».

В заключение памятной встречи все присутствующие возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших в Чечне минутой молчания.

Разведчику, изувеченному на чеченской войне, пришлось доказывать, что он является участником боевых действий — Российская газета

Житель кубанского города Кореновска, изувеченный во время первой чеченской кампании, два года безуспешно пытался доказать в разных инстанциях свое участие в этой войне. Чиновников не убеждали ни документы, ни даже боевая государственная награда. И тогда солдат обратился в суд.

Чиновников не убеждали ни документы, ни даже боевая государственная награда. И тогда солдат обратился в суд.

Володю Деркачева призвали в погранвойска в 1994 году. Попал в часть, которая стояла в Бабаюртовском районе Дагестана. 30 декабря первый раз вступил в бой на мосту, соединяющем эту республику с Чечней.

Через два месяца заболел гепатитом, но от комиссования отказался. Службу продолжил на горной заставе в Ботлихском районе, где попросил перевести его в разведывательный взвод. 25 августа 1995 года старший стрелок Деркачев вместе с товарищами попал в устроенную боевиками засаду.

— Нас было 20 мальчишек, самый старший — командир, которому только что исполнилось 22 года. А у противника человек раз в десять больше, — вспоминает солдат. — Бой шел с восьми утра до глубокой ночи. Многие ребята погибли, но никто не отступил. Потом все-таки подоспело подкрепление.

Для кубанца начались скитания по врачам. Букет медицинских диагнозов звучал поначалу как не подлежащий обжалованию смертельный приговор: тяжелая осколочная травма левой теменной области головы, ушиб головного мозга, нарушение зрения. Но парень выкарабкался. В госпитале узнал, что за отвагу его представили к государственной награде — ордену Мужества.

Но парень выкарабкался. В госпитале узнал, что за отвагу его представили к государственной награде — ордену Мужества.

Первый неприятный сюрприз ожидал на приеме у врача в родном Кореновске. Молодой доктор недвусмысленно намекнул: за соответствующее вознаграждение может оформить инвалидность любой группы. Только через несколько лет Владимир узнал, что этого горе-эскулапа все-таки уволили.

— Но в тот день хлопнул дверью и больше за льготами никуда не обращался, — говорит солдат. — После долгого лечения почувствовал себя лучше, да и унижаться больше не хотелось. Стал даже задумываться о продолжении военной карьеры. Казалось, все испытания позади, я снова полон сил. И так будет всегда.

Однако потом предсказания врачей стали сбываться: пошли жестокие головные боли, другие проблемы со здоровьем. Оказалось, к военному госпиталю он прикрепиться не имеет права. А чтобы получать положенные участникам боевых действий льготы — ежемесячную пенсию, пятидесятипроцентную скидку на оплату коммунальных услуг и многие другие, — нужно иметь соответствующую «корочку».

В 2007 году Деркачев отправился в Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны. И вернулся ни с чем. Отказ там обосновали «законодательными сложностями». Позже руководитель управления объяснит причину: в приложении к Закону «О ветеранах» территория Республики Дагестан как зона вооруженного конфликта до сих пор не значится.

— Вот если бы инвалид получил свои ранения на территории Чечни, а не на ее границе — дело другое, — разводили руками во всех инстанциях.

И тогда отфутболенный повсюду чиновниками орденоносец обратился в Советский районный суд города Краснодара.

Служители Фемиды послали запросы в соответствующие органы, где подтвердили: орден у Владимира настоящий. Нашлась и копия справки из войсковой части, которую заверил отдел управления кадров погранслужбы. В ней содержались важные строчки о том, что тяжелую травму головы и проникающее осколочное ранение солдат «получил во время боевого столкновения в период выполнения задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике». В этом же документе черным по белому было написано: считать Деркачева выполняющим задачи в условиях вооруженного конфликта на основании приказа командира военной части 3810 N 192 от 30 июня 1995 года.

В этом же документе черным по белому было написано: считать Деркачева выполняющим задачи в условиях вооруженного конфликта на основании приказа командира военной части 3810 N 192 от 30 июня 1995 года.

Районный суд посчитал исковое заявление Владимира Деркачева обоснованным, а его гражданские права — нарушенными. И судья Валерий Мурсалов, ссылаясь на статью 258 Гражданского процессуального кодекса, вынес решение: обязать Черноморско-Азовское пограничное управление береговой охраны выдать ему удостоверение ветерана боевых действий.

Вроде бы в этой истории можно поставить точку. Но делать этого совсем не хочется. И вот по какой причине. В положении Деркачева сегодня находятся многие тысячи героев локальных войн.

До сих пор официально не признаны участниками боевых действий, к примеру, военнослужащие, сражавшиеся на таджикско-афганской границе в начале 90-х годов. Эта военная операция, как и некоторые другие, тоже, оказывается, «выпала» из приложения к Федеральному закону «О ветеранах». А именно данный документ на сегодняшний день официально определяет территории, которые можно считать зонами боевых действий.

А именно данный документ на сегодняшний день официально определяет территории, которые можно считать зонами боевых действий.

Получается, орденоносцам надо целыми полками идти в суд? Но и тут не все просто. Счастливый финал в деле кубанского разведчика, похоже, может и не стать прецедентом. Просто в этом деле есть один немаловажный нюанс. Трудно сказать, как легли бы юридические козыри, если бы судья Валерий Мурсалов не оказался бывшим афганцем. Сам на войне получил тяжелое ранение и в свое время так же обивал пороги чиновников.

— Нужно пересмотреть приложение к Федеральному закону «О ветеранах», — обозначили свою точку зрения в Черноморско-Азовском пограничном управлении береговой охраны. — Мы ведь тоже оказываемся в неловком положении, но правовых оснований для выдачи удостоверений в подобных случаях у нас нет. Документ можем оформить только на основании решения суда.

Исправление подобных недоразумений Владимир Деркачев считает задачей государственной важности:

— Когда о таких, как моя собственная, судебных тяжбах узнают родители будущих солдат, ни один рекламный ролик не поможет собрать стопроцентный призыв. ..

..

Преступления не простить. Полина Жеребцова – к 25-летию Чеченской войны

Я сохраняю память о войне в Чеченской Республике всеми силами: ищу и публикую письма людей, их записки и дневники, потому что хорошо знаю, что голоса подлинных свидетелей заглушаются пропагандой и такими «экспертами», кто был у нас на войне проездом всего несколько дней.

В девять лет начав писать личный дневник, я не могла предположить, что моя проза и стихи будут переведены более чем на двадцать языков мира. Ребенок с чистым сердцем просто фиксировал происходящее. Я находилась над схваткой, вне грязи войны, меня спасали молитвы, йога и литература: любимым героем был педагог и писатель Януш Корчак, и в отрочестве я часто спрашивала себя: смогла бы поступить, как он? Представляла ситуацию, в которой фашист (узнав знаменитого писателя) пытается избавить его от мучительной смерти, но это цена подлости, и нужно оставить воспитанников детского дома одних в газовой камере. «О, Всевышний, не дай мне струсить и опозориться перед Тобой!» – просила я и каждый раз, обливаясь слезами, мысленно заходила в камеру вместе с воспитанниками детского дома.

«О, Всевышний, не дай мне струсить и опозориться перед Тобой!» – просила я и каждый раз, обливаясь слезами, мысленно заходила в камеру вместе с воспитанниками детского дома.

В Чеченский дневник пришла война: голод, холод, бытовые распри, бомбежки, расстрелы, страдания всех жителей республики на войне вне зависимости от религии и национальности (в начале первой чеченской войны в Грозном проживали 300 000 русских людей), геройство, подлость, вера, традиции, притчи и вещие сны. Под бомбами мирные жители страдали все вместе. И тысячи убитых в Чечне детей – это чеченские, русские, ингушские дети и дети других народов. У нас целыми кварталами в Грозном жили цыгане, болгары, евреи, аварцы, кумыки… Для меня кощунственно звучит фраза о том, что пострадал какой-то один народ. Бомбы и пули не спрашивают национальность. Правильно говорить, что пострадали «все жители многонациональной республики», и никак иначе.

К обычным страданиям войны нечеченцы после первой войны оказались еще и между двух огней: по месту рождения они были чеченцами для россиян, а местные националисты активно принялись их убивать, грабить, захватывать уцелевшие квартиры и дома, оправдывая свои действия мщением Москве. Об этом не принято говорить ни в России, ни в Чечне. Этих людей просто забыли в общем потоке многочисленных жертв. А я всё помню. Я очень неудобный свидетель как для одних преступников, так и для других. Были всегда достойные ингуши и чеченцы, которые, рискуя своими жизнями, пытались спасти наших русских земляков от страшной участи. Кстати, местные мародеры и бандиты, поднявшиеся как пена со дна, не собирались сражаться с российскими военными, им легче было напасть на условную бабу Машу из соседнего подъезда.

Об этом не принято говорить ни в России, ни в Чечне. Этих людей просто забыли в общем потоке многочисленных жертв. А я всё помню. Я очень неудобный свидетель как для одних преступников, так и для других. Были всегда достойные ингуши и чеченцы, которые, рискуя своими жизнями, пытались спасти наших русских земляков от страшной участи. Кстати, местные мародеры и бандиты, поднявшиеся как пена со дна, не собирались сражаться с российскими военными, им легче было напасть на условную бабу Машу из соседнего подъезда.

Несмотря на рознь, которую спровоцировала война, Грозный до середины нулевых оставался многонациональным городом. В январе 2000 года, когда российские военные пугали нас расстрелом (потом они сказали, что пошутили), у обрыва стояли две русские семьи, одна чеченка, одна даргинка, баба Нина русско-украинских кровей, бабушка Стася, белоруска, я и мама (многонациональная семья) и мальчик, у которого мать была русской, а отец ингуш.

Постепенно в России приходит осознание, что эту страшную войну, длившуюся много лет, следует переосмыслить. Но это осложняется официальной лживой пропагандой и мифами тех, кто либо прикрывает военные преступления, либо первым сбежал из республики и не имеет никакого отношения к реально пострадавшим. Для того чтобы понять произошедшее, нужно отринуть «правду одной стороны» и погрузиться в воспоминания очевидцев – мирных жителей. Я советую прочитать воспоминания Султана Яшуркаева «Царапины на осколках», «Воспоминание о Грозном. Чтобы помнили» Валентины Белоусовой, дневник Мадины Эльмурзаевой 1995 года и «Грозненские рассказы» Константина Семёнова.

Но это осложняется официальной лживой пропагандой и мифами тех, кто либо прикрывает военные преступления, либо первым сбежал из республики и не имеет никакого отношения к реально пострадавшим. Для того чтобы понять произошедшее, нужно отринуть «правду одной стороны» и погрузиться в воспоминания очевидцев – мирных жителей. Я советую прочитать воспоминания Султана Яшуркаева «Царапины на осколках», «Воспоминание о Грозном. Чтобы помнили» Валентины Белоусовой, дневник Мадины Эльмурзаевой 1995 года и «Грозненские рассказы» Константина Семёнова.

Очень верно сказала журналист и правозащитник Лидия Графова: «Это преступление, которое никогда не простится». Когда чудом выжившие под бомбами, среди хаоса и руин, добирались до мирных районов России, они не находили никакой помощи от государства: ни еды, ни жилья, ни одежды, ни пособий. Ночевали на улице, замерзали в подъездах и впадали в депрессию от многократного предательства. Ингуши и чеченцы не бросают своих самых дальних родственников: имея дом в мирном регионе, они всегда старались помочь. Всем остальным пришлось хуже, им помощи было ждать неоткуда.

Всем остальным пришлось хуже, им помощи было ждать неоткуда.

Полина Жеребцова – писатель-документалист, художник

Высказанные в рубрике «Блоги» мнения могут не отражать точку зрения редакции

Радио «Cвобода»

25 лет. Чеченская война глазами журналистов — с Павлом Лобковым и Вячеславом Измайловым

Катерина Гордеева: Добрый вечер, здравствуйте. 11 декабря будет 25 лет с момента ввода войск в Чечню, того, что потом назовут первой чеченской кампанией. А на самом деле — первой чеченской войной. Вячеслав Измайлов, Павел Лобков. Мы поговорим о Чечне.

У меня есть предположение, что всё, что потом было, — и взрывы домов, и «Норд-Ост», и Беслан, — это сиквел, а приквелом была первая чеченская война.

11 декабря были введены войска. Что предшествовало этому? Вячеслав Измайлов, майор, журналист. Вы были до этого в Чечне?

Вячеслав Измайлов: Нет, я в Чечню попал в 95 году, и то, что вы говорите, что предшествовало событиям 11 декабря, — предшествовали события, которые через три дня будут отмечаться, 26 ноября, когда под видом оппозиции в Чечню вошли танки, БТРы, на которых сидели военнослужащие Кантемировской и Таманской дивизий.

Министерство обороны к этому не имело никакого отношения, а имела отношение ФСК Москвы и ФСК России.

К. Гордеева: ФСК — это Федеральная служба контрразведки.

В. Измайлов: Да, тогда это предшественник ФСБ. И, видимо, этим ребятам сказали так. Учения ведь никакие не проводились. Единственный опыт у них был в 93 году, в сентябре месяце — по расстрелу здания Верховного Совета России. Молодые лейтенанты. Зарплату в армии тогда платили с задержкой. И они на танках… Ну, сказали им, видимо, что зайдёте, и все разбегутся. В Прагу зашли в 68 году — разбежались все, в Будапешт вошли в 56 году — тоже разбежались, и здесь разбегутся. Но Чеченцы не разбежались, и вот эти события предшествовали событиям 11 декабря.

Павел Лобков: Я был в Чечне, наверное, не больше, столько же с 91 года. Фактически в ноябре 91 года, когда был так называемый ОКЧН, Конгресс чеченского народа, который вышел одновременно из Российской Федерации и из Советского Союза. И страшно интересный был, конечно, персонаж Дудаев. Мне тогда было 24 года, мне вообще интересны были романтические персонажи. Знаете, такой Че Гевара, не Че Гевара, чёрт его знает. Латиноамериканский генерал типичный, конечно, с усиками. В Тарту он хорошо отличился — единственный генерал-чеченец, прекрасно говоривший по-русски.

Мне тогда было 24 года, мне вообще интересны были романтические персонажи. Знаете, такой Че Гевара, не Че Гевара, чёрт его знает. Латиноамериканский генерал типичный, конечно, с усиками. В Тарту он хорошо отличился — единственный генерал-чеченец, прекрасно говоривший по-русски.

К. Гордеева: Он генеральское звание получил за службу в Афганистане, если я правильно понимаю?

П. Лобков: Он генеральское звание получил после Афганистана. Вообще это был командир дивизии стратегических бомбардировщиков, которые находились в Тарту. Там 5-километровая полоса гигантская. Сейчас там авторынок, как я понимаю, потому что никому не нужна в Эстонии 5-километровая полоса, там нет таких самолётов, естественно, там кукурузники.

И там гигантская полоса — это был главный подлётный аэродром для того, чтобы бомбить НАТО, что называется, в течение 20 минут. И там были и ядерные самолёты, там были Ту-95 или Ту-160.

Короче говоря, это был человек абсолютно системный. Понятно, что он прошёл все возможные и невозможные проверки. У человека бомбы — просто бомбы, ядерные бомбы.

У человека бомбы — просто бомбы, ядерные бомбы.

К. Гордеева: То есть он был советский генерал.

В. Измайлов: Я служил в Таллине в 87-м после Афганистана и был в Тарту. Я был заместителем командира инженерно-саперного батальона, и мои ребята рыли капониры. Мне говорили, что командир дивизии — чеченец. Это было в 89 году. И я даже подумал, как — чеченец? И гордость у меня была, что командир дивизии стратегической авиации — чеченец.

П. Лобков: История Дудаева началась в 87 году, история его политического развития, когда впервые Эстония заявила очень мощно о том, что она хочет выйти. Тогда, помните, поднимался первый вопрос о протоколах Молотова-Риббентропа. И написана была Конституция Эстонии, которая не была, конечно, никем принята, но она была написана профессорами Тартуского университета, как ни странно, учениками Лотмана — практически передрана была с последней Конституции 39 года. И Конституцию Чечни 91 года писали эстонцы, друзья Дудаева.

Он дружил с кучей профессоров Тартуского университета и вообще был интеллектуалом, в городе страшно популярным. Это уже когда Дудаева убили, мы поехали в Эстонию и стали раскручивать про этот его эстонский период жизни, собственно, кто он такой. То есть он-то был генерал образца царских кавказских генералов, Багратиони, но только чеченский. Вдруг у этого Багратиони оказывается в кармане Грузия. А оказывается, ему просто принесли на блюдце Чечню. Это были совершенно другие люди.

Это уже когда Дудаева убили, мы поехали в Эстонию и стали раскручивать про этот его эстонский период жизни, собственно, кто он такой. То есть он-то был генерал образца царских кавказских генералов, Багратиони, но только чеченский. Вдруг у этого Багратиони оказывается в кармане Грузия. А оказывается, ему просто принесли на блюдце Чечню. Это были совершенно другие люди.

Всё началось в 91 году. И, конечно, Министерство обороны было абсолютно не готово ни к чему. Потому что, когда мы снимали в ноябре, мы застали прямо в черте города танковую часть. Там танки и бэтээры стояли, и наши солдаты засыпали сахар в бензобаки, потому что эвакуировать эту технику они не могли никаким образом. И чтобы хоть как-то немножко испортить жизнь тем, кому она достанется, — а желающих там был весь город… Они депутата Верховного Совета чеченского выкинули из окна, — ну, с гор спустились ребята. Глава комиссии по правам человека ездил в фиолетовом «порше» с московскими номерами. У него папаха не помещалась, потому что порше-911 низкий, и, когда он садился в «порше», сносило это папаху. Потом забирал её обратно, захлопывал дверь и несся по этим разбитым дорогам.

Потом забирал её обратно, захлопывал дверь и несся по этим разбитым дорогам.

Это все люди, спустившиеся с гор буквально позавчера, они сидели в гостинице «Кавказ». По ступенькам, как описывают, в Зимнем дворце текли всевозможные испражнения. И это был полный латиноамериканский disaster. И среди этого всего он был самым цивилизованным человеком — в черной шляпе, в черном пальто, в черном галстуке, в белой рубашке, единственный бритый. И на самом деле именно тогда закладывался тот узел, что с ним надо было начать работать. А начал-то работать с ним Жириновский, у которого были свои политические интересы.

Это одна чеченская предпосылка, что никто не работал с Дудаевым. Это был единственный человек, с которым нужно было с самого начала налаживать контакты, — конфиденциальные, какие угодно. Но здесь же в Москве были заняты разборками между союзным КГБ и российским КГБ — Бакатин, Иваненко…

К. Гордеева: У меня вопрос к Вячеславу. Я недавно встречалась с Аушевым, и он мне сказал такую важную вещь, что Дудаев был готов и очень хотел переговоров с Ельциным. Почему с ним никто не встретился?

Почему с ним никто не встретился?

В. Измайлов: Во-первых, скажу об Аушеве. Я с ним в одни сроки служил в Афганистане. В книге, которую я вам подарил, написано об этом. И Аушев всегда вёл себя мужественно, и когда был президентом Ингушетии. Потому что после первой кампании те, кто был в Чечне, спрятались за кремлевской стеной, а Аушеву надо было с ними жить. И он как-то выдерживал, как-то жил и, самое главное, он сумел сохранить свой народ. И как вы говорите, что с Дудаевым надо было работать, надо было какие-то переговоры. Он действительно хотел переговоры с Ельциным.

К. Гордеева: А что он хотел в этих переговорах? Чего для Чечни? Понятно, что независимость бы ему не дали.

В. Измайлов: Я не могу сказать, что он хотел, потому что не знаю. А знаю то, что в то время многие по примеру бывших союзных республик хотели отделиться от России. Помните, как в Татарстане было непросто?

П. Лобков: Тогда приехали туда два человека — это Старовойтова и великий астрофизик Роальд Сагдеев, и, по сути дела, остановили начинавшийся вооруженный мятеж.

К. Гордеева: В Татарстане?

П. Лобков: В Татарстане. В Бугульме и Бугуруслане уже отряды, очень похожие на чеченские. А известно, что Казань была одной из криминальных столиц Советского Союза. Там были целые криминальные кварталы. В Бугульме и в Бугуруслане уже были палаточные лагеря, где были тренированные с нунчаками ребятки, которые могли пойти буквально послезавтра. И поскольку Роальд Сагдеев на тот момент являлся главным татарским представителем в мировой науке, — это действительно астрофизик мирового класса, — то тогда Старовойтовой и Сагдееву удалось это остановить. Ехали в обычном купейном вагоне, в обычном 4-местном купе.

К. Гордеева: По собственной инициативе.

П. Лобков: Практически да. Ельцин не запретил просто.

К. Гордеева: Вот мы имеем в Чечне светского, образованного, не без странностей генерала, человека, с которым можно говорить по-русски и с которым можно договариваться. При этом прямо в самую первую чеченскую кампанию разыгрывается исламская карта. Кто её разыгрывает?

Кто её разыгрывает?

П. Лобков: Нет, не исламская карта. Разыгрывалась карта следующая. Поскольку Чечня — сложносоставная республика, и существуют приграничные со Ставропольем районы Надтеречный и Шелковской, где преобладает русское население… Это большие станицы, по большому счету, тогда там не было чеченского доминирования. Там была сразу оппозиция Дудаеву. То есть там сразу была установка на раскол. На раскол северных районов и центральных, к которым относятся Грозный, Аргун и Шали. Ну, о Ведено вообще никто не говорит, там всегда было два с половиной человека, в этом Ведено или в Ножай-Юрте. Это вообще не существенное было.

Туда потом ушли во время бомбардировок и создали там в результате горную Чечню. А горная Чечня была мало населена, она малопригодна для жизни.

И там поставили бывших свергнутых. То есть поставили сначала Умара Автурханова, а потом Доку Завгаева.

К. Гордеева: Кто поставил?

П. Лобков: Я конкретно могу сказать, что поставили. Я был в 94 году летом, в августе. Это было за три месяца до войны. Так называемые войска оппозиции наступали на Шелковскую и Надтеречный район. Это были нанятые чеченцы, которыми руководили русские, видимо, какие-то тоже нанятые люди, они не светились. Но мы, конечно, их снимали, потому что мы снимали всё.

Я был в 94 году летом, в августе. Это было за три месяца до войны. Так называемые войска оппозиции наступали на Шелковскую и Надтеречный район. Это были нанятые чеченцы, которыми руководили русские, видимо, какие-то тоже нанятые люди, они не светились. Но мы, конечно, их снимали, потому что мы снимали всё.

Была совершенно анекдотичная сцена. Мы знали, что прилетает вертолёт. Там были, конечно, кураторы из ФСБ. У Автурханова была оборудована комната спецсвязи. С этими ребятами из ФАПСИ, тогдашнего агентства правительственной связи мы задружились, поэтому они нам много чего сливали, это были довольно весёлые парни с Лубянки, такие инженеры.

И мы время от времени слышали вертолёт. На момент, когда вертолёт садился, нас всех загоняли в здание школы, где у них был штаб, где мы жили три или четыре дня.

Но как-то мы с оператором решили схитрить. На холме стоял такой сортир дощатый, мы в этот сортир зашли как раз. Мы знали, что вертолёт в 5 часов утра садится. Мы хотели знать, что это за вертолёт.

Мы вдвоем зашли в это очко. А камеры-то были здоровые, по 12 килограмм, по 15, бетакамы. Мы подковырнули чуть-чуть досочку, какой-то сучок, и высунули туда чуть-чуть объектив. И сидим на стульчаке вдвоём. Я говорю: «А у тебя чего-то снимается?»

Ну и садится — с красными звёздами, с нормальными. То есть они настолько обнаглели, что всякие заливы свиней и прочие спецоперации — это просто верх конспирации. С красными звёздами ещё садится Ми-8, садится второй Ми-8. Из него выходят при полном параде в полевой форме генерал Севастьянов, начальник Московского управления ФСБ, первый заместитель Степашина.

Севастьянов выходит, выходит Автурханов. Они друг другу жмут на камеру руки, как будто это кремлевская протокольная съемка, — камера из туалета снимает.

Дальше какие-то солдатики подбегают, подбегают местные чеченцы. И эти ящики РПГ, страшно узнаваемые гранатометные ящики, их ни с чем не перепутаешь…Ручные противотанковые гранатометы, шайтан-труба вот эта.

И они выносят штабель. Всё, снято.

Всё, снято.

Значит, кассету — и туда, в говняную! Ну, не вниз, а за холм. И как-то надо выходить. Мы по одиночке выходим, конечно. Нам говорят: «А чего вы тут снимали?» — «Ой, мы тут чего-то ходили, вокруг общие планы» — «Ну, давайте нам кассеты, давайте посмотрим».

Ну, смотрим. Там, действительно, снято три общих плана. Потом ночью мы пошли, достали — и в Назрань, в Назрань, в Назрань быстро перегонять.

Потом Добродееву звонит Степашин. А это был 94-й год. «Ну что это такое вышло в эфир? Олег, надо же понимать». На что ему Добродеев сказал: «Ну, вы ж провтыкали это дело. Значит, это вышло в эфир».

В общем, был большой скандал, потому что там были и звёзды, там было всё. И так всё было понятно, но тут было всё доказано.

К. Гордеева: Действительно ли в первую чеченскую кампанию никакой исламской карты не было разыграно? И это выглядело как спецоперация фсбшников?

В. Измайлов: Я тоже считаю, что нет. Я сказал, что этим событиям предшествовали события 26 ноября, когда пытались силами оппозиции, которая была нулевой, свергнуть чеченскую власть, дудаевскую власть.

С Масхадовым я очень много общался, а с Дудаевым не пришлось. Да, он генерал, он как бы вывеска и так далее, но войны желали прежде всего те, кто как Басаев, — такие люди. И до 26 ноября они были, собственно говоря, никем, потому что в Чечне у них особой почвы не было. Она появилась после 26 ноября.

П. Лобков: Это люди, которые пришли с гор в 91 году и которые, в общем, с трудом ориентировались в окружающей действительности.

В. Измайлов: Когда у людей ещё память какая-то была по событиям 44 года, у них было представление: то, что Россия вводит войска в Чечню, значит, что чеченцев хотят снова депортировать. И вот тогда Басаев особенно никем для Чечни не был. А после этого люди с оружием стали иметь вес. И когда в Слепцовской 6 декабря встретились после событий 26 ноября Грачёв и Дудаев… Не Ельцин, а Грачёв, который был фактически не политиком.

К. Гордеева: То есть за 5 дней до войны.

В. Измайлов: Закончилась эта встреча так. Когда Павел Грачёв как бы подобнял Дудаева и сказал: «Ну что, Джохар, значит, война?», Джохар ему тоже с какой-то улыбкой сказал: «Да, Паша, война».

Эти слова знают, но мало кто знает слова, которые сказал Дудаев Грачёву. Он сказал: «Даже если мы с тобой договоримся о мире, те люди, которые в охране, — они нас отсюда не выпустят живыми». Такие слова сказал Дудаев. Потому что люди с оружием стали после 26 ноября иметь вес.

П. Лобков: А оружия было столько, что за той самой гостиницей «Кавказ» и в сторону Старых Промыслов просто ряды стояли. Мы прямо из окон это снимали.Там можно было купить женщину, бронетранспортёр, верблюда, 10 автоматов Калашникова — всё. Автомат Калашникова стоил 35 долларов США. 35 долларов!

В. Измайлов: На рынке в Грозном спокойно продавалось оружие. Я был этому свидетель

К. Гордеева: А это что за оружие было?

В. Измайлов: И автоматы, и всё что угодно можно было купить.

П. Лобков: Это оружие, которое стояло в Грозном. Это те бронетранспортеры, куда солдаты в спешке засыпали сахар, который им выдал завхоз. Но они отмыли, конечно, от сахара. Там был небольшой отряд учебно-тренировочных самолётов. Они умудрялись с них бомбы бросать. Вплоть до того, что, когда войска сухопутные вошли в Грозный после 11 декабря и этого оружия не хватало… А у них были даже «грады», между прочим. Несколько «градов» было у дудаевцев, и они ими очень хорошо пользовались.

Они умудрялись с них бомбы бросать. Вплоть до того, что, когда войска сухопутные вошли в Грозный после 11 декабря и этого оружия не хватало… А у них были даже «грады», между прочим. Несколько «градов» было у дудаевцев, и они ими очень хорошо пользовались.

Что касается тактики и умения пользоваться местностью, то неповоротливая армия совершенно завязла в городе. Более того, они брали обычный пожарный шланг, набивали его пироксилиновым порохом, поджигали магнием. Это была такая огромная труба, которая раскручивалась вокруг себя. Огонь 3 тысячи градусов, магнием с пироксилином они набивали, порошком алюминиевым из советских магазинов разграбленных, и это разбрасывалось. Это была практически термическая бомба. Они научились это делать.

Когда они к тому же самому РПГ-7, который, естественно, завозили к Автурханову… Вся эта степашинская артиллерия тоже оказалась в конце концов у Дудаева. Всё, что в 94 году передали туда, оказалось там.

Они навешивали дополнительные шашки, в силу чего прицельная дальность не увеличивалась, но дальность в принципе попадания увеличивалась в полтора раза.

То есть они делали просто партизанскую войну так, как они умеют это делать, и в этом смысле им не было равных.

К. Гордеева: Я жила в Ростове-на-Дону напротив воинской части, солдаты которой они ушли в Чечню 7 декабря. Это были призывники 94 года, их было больше 300 человек — это были внутренние войска. Из них вернулось 20 человек. Они все ушли, командир этой воинской части потом покончил жизнь самоубийством.

Почему эта огромная армада большой российской армии не справилась, завязла в Чечне на долгие годы и ничего не добилась?

В. Измайлов: Вы знаете с начала 90-х годов в России не проводилось никаких учений, на них не было денег. А если даже и были, то их не хотели проводить. И я сказал, что те, кто заходил в Грозный, офицеры Кантемировской и Таманской дивизий, их опыт был только расстрел Белого дома, безоружного фактически.

К. Гордеева: Но «Альфа», спецназ?

В. Измайлов: Они в этом деле не принимали участия.

К. Гордеева: Был «Витязь».

В. Измайлов: В основном сгоняли солдат-срочников. Много было детдомовцев. Никаких учений не проводилось, они даже оружием не владели нормально.

К. Гордеева: То есть это были необученные солдаты-срочники, которые ничего не могли сделать?

П. Лобков: Да, и несмотря на то, что это было время, наверное, максимальной демократии в России, как ни странно, как теперь выясняется, гражданское общество не существовало. А мы до того, как отправиться в саму Чечню, много снимали. Я был собкором НТВ в Ленинграде, в Питере. И мы очень много снимали здесь и в Каменке, в воинской части, которая к Выборгу, и других частях, как собирали этих солдат. Там матери выли, и каждая выла поодиночке.

До того, как Немцов привез эти подписи, никакого организованного гражданского понятного сопротивления, хотя бы даже этих матерей, фактически не было.

Это очень напоминает историю с Донбассом и историю с Сирией. Когда привозили кого-то хоронить, нам звонили, говорили, что на таком-то кладбище под Гатчиной будут хоронить. И мы приезжали, мы думали, что Гатчина встанет, понимаете? Нет: три с половиной человека.

И мы приезжали, мы думали, что Гатчина встанет, понимаете? Нет: три с половиной человека.

Эта декабрьская полупромерзшая жуть в поле, эти пластиковые цветы, три тетки, которые плачут, убиваются об эту мерзлую землю. Гроб бухается, всё закапывают, и они даже интервью не дают, понимаете? Это как раз способ был бы сказать. Но не мы же, журналисты, должны кричать, что ребята, вас, ваших детей закапывают сейчас вот в эту мерзлую землю. «На той войне незнаменитой забытой маленький лежу». Мы вынуждены были это говорить, потому что матери даже не открывали рта, не поднимали голоса.

Теперь это большой урок, который был, к сожалению, не усвоен, и это повторяется в Донбассе. Но сейчас им затыкают рот деньгами. Тогда же вообще не понятно: и денег-то не было затыкать, и никто не верил, и ФСБ не была такая сильная, было какое-то ФСК полурыхлое степашинское.

То есть вообще ничего не понятно, понимаете? Почему тогда люди не встали? Почему народ молчал? Почему не было ни одного нормального вменяемого митинга по России?

К. Гордеева: Была Валерия Ильинична Новодворская на Пушкинской площади…

Гордеева: Была Валерия Ильинична Новодворская на Пушкинской площади…

П. Лобков: …которую считали все сумасшедшей.

К. Гордеева: Хорошо, солдаты-срочники. Но генералы-то генеральские?

В. Измайлов: Вы знаете, в Чечне я почти не встречал. Наездом — да, были некоторые генералы, те, которые прошли Афганистан.

П. Лобков: А Рохлин?

К. Гордеева: А Грачёв?

В. Измайлов: Почти не встречал. Некоторые были. И даже среди офицеров афганцев было не так уж много. Поэтому, когда говорят: «Вот, опыт войны в Афганистане»… Ведь война в Афганистане закончилась в 89 году, 15 февраля последние части вышли. Если в 94 году началось, 5 лет.

И почти не встречал. Потому что воевать на своей территории многие считали — и правильно считали — неправильным, не должно быть такого. Потому что и среди чеченцев было много афганцев, и сам Дудаев считался афганцем.

К. Гордеева: Мне генерал Аушев рассказывал, что для этих кавказских народов, для чеченцев, для ингушей, если они шли по военной стезе, Афганистан был чуть ли не единственной возможностью заслужить офицерские погоны.

В. Измайлов: Наверное, так. Аушев был дважды в Афганистане.

К. Гордеева: И все братья Аушевы — у Аушева ещё два брата, — они все втроём герои войны.

В. Измайлов: Если б не было событий 26 ноября, была б война? Не знаю. История не имеет сослагательного наклонения. Может быть, была, потому что накипь такая — она шла и в Чечне. Но и в России не знали, как с этим поступить. И если вы помните, после Дудаева был Яндарбиев, который приезжал в Москву, и Ельцин тогда сказал: «Мы с вами не равные. Вы должны сесть там, где-то в другом месте».

П. Лобков: Сбоку стола. Он хотел сесть напротив, как равные договаривающиеся стороны, а он сел во главе, как секретарь обкома посадил.

В. Измайлов: Так разговаривать уже, наверное, было нельзя в то время.

П. Лобков: Это было перед выборами, ему нужно было как бы показать мускулы, тем более что Яндарбиев был фактически в заложниках. Остался потом в Москве: в Ново-Огарево их держали, не выпускали коржаковцы, потому что Ельцин полетел в Чечню расписываться на танке. И если бы с Ельциным что-то случилось, Яндарбиева кокнули бы прямо в Ново-Огарёво, — об этом откровенно говорил и Коржаков, и тогдашний замначальника оперативной службы, службы безопасности президента генерал Рогозин, который потом прославился совсем другими делами. Но тогда он был воякой.

И если бы с Ельциным что-то случилось, Яндарбиева кокнули бы прямо в Ново-Огарёво, — об этом откровенно говорил и Коржаков, и тогдашний замначальника оперативной службы, службы безопасности президента генерал Рогозин, который потом прославился совсем другими делами. Но тогда он был воякой.

Тут ещё, мне кажется, очень важный момент — расстрел Белого дома, 93 год, 4 октября. Силовой способ не встретил решительных протестов в обществе. Решение конфликта, демонстративный расстрел Белого дома, не посчитанные жертвы были. Год прошёл. Да что, уже сколько лет прошло, мы до сих пор не знаем, сколько там погибло.