Что такое «военная революция» XVII века

Переход от средневековой армии к профессиональной армии Нового времени потребовал не только изобретения и широкого внедрения огнестрельного оружия. Попутно правителям пришлось изменить сами принципы формирования и снабжения войск, а заодно сформировать новый тип государства — военно-фискальный. Подробнее об этом рассказывает историк Артем Ефимов, ведущий телеграм-канала «Пиастры!».

«Военная революция» — это, если совсем вкратце, переход от армии с копьями к армии с мушкетами. Огнестрельное оружие появилось в Европе еще в XIV веке, но долгое время оно было сугубо вспомогательным: громоздкие пушки и аркебузы (пищали) сами по себе были мало эффективны. Лишь в конце XVI века в Нидерландах, воевавших за независимость от Испании, появились легкие мушкеты, а штатгальтер Мориц Оранский разработал эффективную тактику их применения. Меньше трех десятилетий спустя эту технологию и тактику позаимствовали у голландцев и усовершенствовали шведы, и это во многом обеспечило армии короля Густава II Адольфа репутацию непобедимой в Тридцатилетней войне.

При чем тут деньги? Терпение, сейчас прояснится.

Средневековые армии комплектовались по принципу ополчения: король призывал под ружье своих вассалов, те набирали отряд из своих крестьян, и из этих отрядов получалось войско. Вооружение и снабжение каждого отряда было заботой того, кто этот отряд формировал. По окончании войны все расходились по домам и солдаты снова становились крестьянами.

Новая армия так не работала. Чтобы каре мушкетеров было эффективно в бою, требовались дисциплина, строевая подготовка, стрелковая подготовка и вообще недюжинная выучка. Армия должна была стать профессиональной, регулярной: солдат должен был оставаться солдатом и в мирное время. Стало быть, государство должно было обеспечивать его содержание. Кроме того, вооружение и снаряжение такой армии требовало настоящего военно-промышленного комплекса: никакой деревенский кузнец не наделает мушкетов на целый полк, тут нужна металлургическая промышленность, мануфактуры и так далее.

Снаряжение и довольствие новой армии теоретически могло быть сугубо натуральным. Государство заводит военную промышленность, суконные и кожевенные мануфактуры (чтобы шить мундиры и тачать сапоги), а также собирает с крестьян подати хлебом, мясом и тому подобным и распределяет эти продукты по армии. По сути, именно так снаряжали и снабжали свои отряды средневековые феодалы. Но это тот случай, когда размер имеет значение: держать на натуральном довольствии сотню человек и десять тысяч — это логистически и организационно несопоставимые задачи, даже если хватает всех ресурсов.

Гораздо проще держать армию на денежном довольствии. А об остальном позаботится рынок: торговцы сами скупят у крестьян хлеб, мясо, пиво и другие продукты, сами привезут все это к казармам, а солдаты сами решат, на что потратить свое жалованье. (Об этом, в частности, рассказывает пьеса Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».)

(Об этом, в частности, рассказывает пьеса Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети».)

Да и частная промышленность эффективнее — выгоднее закупать вооружение на частных мануфактурах, чем содержать казенные.

Соответственно, растет потребность казны в деньгах. Натуральные подати последовательно заменяются денежными. С другой стороны, за счет спроса со стороны солдат растет коммерциализация экономики. Это дополнительный фактор ускорения денежного обращения, наряду с ростом населения и урбанизацией в Европе в XVI–XVII веках. Тем более что войн в этот период было много, и солдат по всей Европе развелось несметное количество.

В итоге «военная революция» выработала новый тип государства — так называемое военно-фискальное государство (

fiscal military state

), которое имеет две основные неразрывно связанные функции: сбор налогов и содержание на эти деньги армии. Именно военно-фискальное государство строил в России Петр I. Отсюда его знаменитое высказывание (в первой инструкции Сенату, 1711 год): «Деньги суть артерия войны».

(В другое время, в другом месте и по другому поводу Петр написал, что «крестьяне суть артерия государства». В его устах «артерия» — это «кровоток», то, без чего все остальное не работает, а также «основной и важнейший ресурс».)

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Мир в раннее Новое время

«ВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» XVI–XVII ВЕКОВ

На рубеже Средневековья и раннего Нового времени в Европе в условиях экономического подъема и глубоких общественно-политических перемен (становление национальных государств, усиление центральной власти, борьба держав за сферы влияния и т. д.) происходит переворот в военной области. Термин «военная революция», выдвинутый британским историком М. Робертсом в 1955 г., был воспринят, уточнен и обоснован многими учеными. Правда, ввиду длительности, неравномерности и обширной географии этого явления, которое нельзя ограничить двумя столетиями, иногда предпочитают вести речь об эволюции.

В XVI–XVII вв. вооруженные конфликты становятся более продолжительными, ожесточенными и кровопролитными, чем прежде, приобретают огромный территориальный размах (Итальянские войны, 1494–1559; Ливонская война, 1558–1583; Тридцатилетняя война, 1618–1648; «Потоп» Речи Посполитой и Северные войны, 1648–1667, и др.). Соперничество стран и альянсов выходит далеко за пределы континента и охватывает почти весь мир в связи с образованием колониальных империй (Португалия, Испания, затем Нидерланды, Великобритания, Франция). Многие блестящие полководцы этой эпохи — Гонсало Фернандес де Кордова, Мориц Нассауский, Альбрехт фон Валленштейн, Густав II Адольф, Оливер Кромвель, Раймондо Монтекукколи, Анри Тюренн, Фридрих Вильгельм Бранденбургский, Ян Собеский и др. — не только прославились своими победами, но и внесли вклад во всесторонние военные реформы. Повсюду внедрялись и быстро перенимались военно-технические находки, новые виды вооружений, способы ведения боя, формы войсковой организации.

вооруженные конфликты становятся более продолжительными, ожесточенными и кровопролитными, чем прежде, приобретают огромный территориальный размах (Итальянские войны, 1494–1559; Ливонская война, 1558–1583; Тридцатилетняя война, 1618–1648; «Потоп» Речи Посполитой и Северные войны, 1648–1667, и др.). Соперничество стран и альянсов выходит далеко за пределы континента и охватывает почти весь мир в связи с образованием колониальных империй (Португалия, Испания, затем Нидерланды, Великобритания, Франция). Многие блестящие полководцы этой эпохи — Гонсало Фернандес де Кордова, Мориц Нассауский, Альбрехт фон Валленштейн, Густав II Адольф, Оливер Кромвель, Раймондо Монтекукколи, Анри Тюренн, Фридрих Вильгельм Бранденбургский, Ян Собеский и др. — не только прославились своими победами, но и внесли вклад во всесторонние военные реформы. Повсюду внедрялись и быстро перенимались военно-технические находки, новые виды вооружений, способы ведения боя, формы войсковой организации.

В Европе были созданы постоянные профессиональные армии, которые получили регулярную структуру, вели систематическую боевую подготовку и состояли на полном содержании государства, что многократно увеличило военные бюджеты и расходы.

Рисунок Якоба де Гейна из трактата «Обращение с оружием». 1607 г.

Так, шведская армия уже с середины XVI в. комплектовалась на основе обязательной воинской повинности. Каждая сельская община должна была выставить определенное число людей, из которых по рекрутским спискам отбирали солдат. При короле Густаве Адольфе страна была разделена на девять округов, и в каждом набирался один «большой полк» до 3 тысяч человек; «большие полки» делились на три «полевых полка», по восемь рот в каждом. Рекрутскому набору подлежал каждый десятый крестьянин, годный к военной службе. Король Карл XI ввел территориально-милиционный порядок службы (indelningsverket), покрывавший основные расходы на содержание вооруженных сил за счет доходов от частных и государственных, особенно редуцированных, дворянских земель.

Еще важнее были качественные изменения. В целом определились состав и иерархия боевых подразделений и частей от взвода и роты до бригады и дивизии, сложилась знакомая и сегодня система воинских званий от унтер-офицерских чинов до фельдмаршала. Роль пехоты постоянно росла, хотя не следует преуменьшать и значение кавалерии — оно оставалось высоким, а в некоторых армиях (например, польско-литовской) преобладающим; в последних битвах Тридцатилетней войны конница даже численно превосходила пехоту.

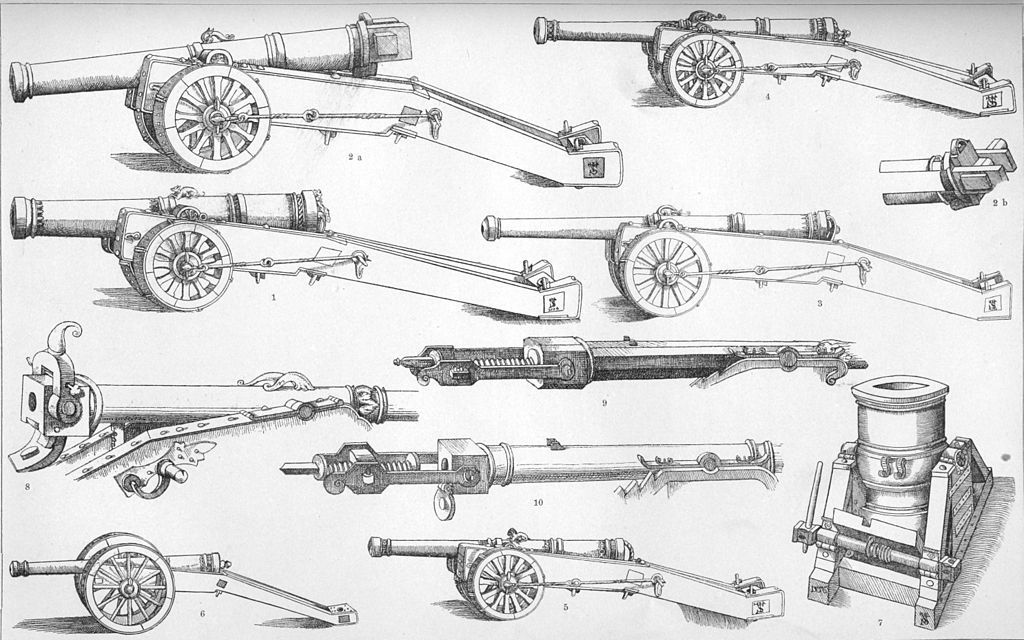

Существенно повысились дальнобойность и скорострельность личного оружия и артиллерии. Во всех войсках вводилось единообразное вооружение. На смену аркебузам и мушкетам с фитильным запалом пришли ружья, карабины и пистолеты с колесцовым, а позже и с более практичным кремневым замком (его изобретение в начале 10-х годов XVII в. приписывается французскому мастеру Марену ле Буржуа). Помимо гладких стволов все чаще использовались нарезные. Беспорядочный и спорадический огонь уступал место залповому и непрерывному. В пехоте в конце XVII в. были введены штыки, сначала вставные, затем насадные, не препятствовавшие стрельбе. Возросла роль артиллерии, разделившейся на осадную, крепостную, полевую, полковую и морскую, началась унификация калибров, была улучшена конструкция лафетов, что повысило подвижность орудий; их вес был намного облегчен благодаря прогрессу литейного производства.

С начала XVI в. в испанской армии были приняты плотные и глубокие построения пехотинцев (coronelias, затем tercios), которые впервые последовательно сочетали холодное оружие с ручным огнестрельным и могли противостоять тяжелой рыцарской коннице. Они принесли Испании блестящие победы в сражениях при Чериньоле (1503), Павии (1525), Сен-Кантене (1557) и других, стяжали славу непобедимых и имитировались в других странах. К концу XVII в., в ответ на растущую мощь огня на поле боя, постепенно восторжествовала более гибкая линейная тактика. Пехота обычно располагалась в центре, в две-три линии различной глубины из мушкетеров и пикинеров (с введением штыков пики почти вышли из употребления), кавалерия — на флангах, артиллерия — по фронту или между боевыми частями. В зависимости от местных условий позиционные действия сочетались с быстрым маневрированием, осады — с генеральными сражениями. Развитие тактики не было однонаправленным, и безупречного, универсального боевого порядка не могло существовать. Так, в 1634 г., после всех реформ и побед Густава Адольфа, шведы и их союзники-протестанты были наголову разбиты «старомодными» полками Габсбургов при Нёрдлингене.

Развитие тактики не было однонаправленным, и безупречного, универсального боевого порядка не могло существовать. Так, в 1634 г., после всех реформ и побед Густава Адольфа, шведы и их союзники-протестанты были наголову разбиты «старомодными» полками Габсбургов при Нёрдлингене.

В фортификации бастионное начертание, возникшее в Италии в конце XV в., получило быстрое развитие в разных странах. В 1565 г. новейшие достижения крепостного искусства обеспечили победный для христиан исход «Великой осады» Мальты османами. Реформаторы инженерной науки — француз Себастьен де Вобан (1633–1707), голландский барон Менно ван Кухорн (1641–1704) и саксонец Георг Римплер (1636–1683) — были сторонниками упорной, активной, глубоко эшелонированной обороны, призванной удерживать противника как можно дальше и дольше. Отныне осады велись по принципу постепенной атаки («побольше пота, поменьше крови»), с апрошами, целенаправленным батарейным огнем из тяжелых орудий по уязвимым участкам и сложной системой концентрических параллельных траншей, соединенных зигзагообразными окопами (сапами). Весьма действенным способом взятия крепостей стало минирование; против него применялись контрмины. Немалых успехов достигла и полевая фортификация.

Весьма действенным способом взятия крепостей стало минирование; против него применялись контрмины. Немалых успехов достигла и полевая фортификация.

Стремительно развивалось военно-морское дело. Все ведущие державы Европы создали постоянные военные флоты, которые насчитывали десятки судов различных классов — от галер, незаменимых в условиях мелководья, и брандеров до галеонов в XVI в. и трехпалубных стопушечных линейных кораблей в конце XVII в. Изобретателем водонепроницаемого орудийного порта в начале XVI в. считается французский судостроитель из Бреста по имени Дешарж. Благодаря этому и другим новшествам резко возросла огневая мощь морских судов, как по количеству размещаемых на борту орудий, так и по их калибру. Абордаж, прежде основная форма морского боя, был вытеснен артиллерийской дуэлью. Как и на суше, во флоте стало применяться линейное построение, что давало возможность слаженно маневрировать и многократно производить сокрушительные бортовые залпы. Наиболее примечательными событиями в морских анналах того времени были уничтожение османского флота при Лепанто в 1571 г. , долгое противостояние испанской и английской армад и англо-голландские войны второй половины XVII в.

, долгое противостояние испанской и английской армад и англо-голландские войны второй половины XVII в.

Знаменитые флотоводцы — испанский маркиз Санта Крус, англичанин сэр Фрэнсис Дрейк, голландский адмирал Михиел де Рюйтер и другие — своими победами доказали, что флот превратился в важную и неотъемлемую часть вооруженных сил. К концу XVII в. «владычицей морей» стала Британия: в 1688 г. ее военный флот состоял из 173 судов с экипажем в 42 тысячи человек при 6930 орудиях. В целях взаимодействия морских и наземных операций были основаны части морской пехоты: в Испании (1537), Франции (1622), Великобритании (1664) и Нидерландах (1665).

В эту эпоху возникают первые военно-учебные заведения (в 1653 г. в Пруссии учреждены кадетские школы), издается обширная военная литература, вырабатываются армейские уставы, церемониалы, обычаи, униформа, кодексы обращения с военнопленными и проведения дуэлей, разнообразные жанры военной музыки и т. д.

Историческим итогом всех этих перемен стало бесспорное военное преимущество и растущее мировое господство европейцев, начиная с походов Кортеса и Писарро, с горстью солдат захвативших державы ацтеков и инков. Однако так бывало не всегда. К примеру, испанцы не смогли покорить жившие на территории Чили племена арауканов (мапуче). В XVII в. индейцы Северной Америки достаточно быстро освоили огнестрельное оружие и научились использовать лошадей в военных действиях, не без успеха сопротивляясь европейцам еще и в XIX в. Определенный вклад в развитие тактики морского боя внесли и пираты (Г. Морган и другие).

Однако так бывало не всегда. К примеру, испанцы не смогли покорить жившие на территории Чили племена арауканов (мапуче). В XVII в. индейцы Северной Америки достаточно быстро освоили огнестрельное оружие и научились использовать лошадей в военных действиях, не без успеха сопротивляясь европейцам еще и в XIX в. Определенный вклад в развитие тактики морского боя внесли и пираты (Г. Морган и другие).

Военная история Востока XVI–XVII вв. также весьма богата событиями — такими, как разгром мамлюкского Египта османами в 1516–1517 гг., затяжные турецко-персидские войны, завоевание Китая маньчжурами и борьба Кореи за свою независимость. Среди выдающихся полководцев Азии можно назвать могольских падишахов Бабура и Акбара, иранского шаха Аббаса I (преобразованием своих войск он в известной мере обязан английским советникам, в частности Р. Ширли), объединителей Японии Ода Нобунага и Токугава Иэясу, корейского адмирала Ли Сунсина. Здесь тоже быстро и повсеместно распространялось огнестрельное оружие, в том числе путем восприятия его европейских видов. Известны и смелые нововведения, например, первые опыты применения в Корее «ракетных устройств» («огненные повозки» — хвачха) и «кораблей-черепах» (кобуксон), позволивших корейцам в конце XVI в. уверенно отражать атаки японцев, хотя наличие брони на кобуксонах не доказано. Но если даже в Европе о «военной революции» принято рассуждать с оговорками, то в азиатских странах, где в данной сфере по-прежнему ориентировались на традицию, это едва ли возможно вообще. Именно в эти столетия все яснее проявлялось военное превосходство Запада над Востоком, тем более разительное, что на стороне последнего почти всегда был заметный, порой подавляющий перевес в численности войск. В первой половине XVI в. небольшие эскадры и десанты португальцев победоносно прошествовали почти по всему побережью Индийского океана, сломили сопротивление местных правителей и закрепились в стратегически важных пунктах. Борьба христианских государств с Османской империей велась с крайним напряжением сил и переменным успехом, однако туркам не удалось одолеть ни маленькую Мальту, ни уже клонившуюся к упадку Венецию.

Известны и смелые нововведения, например, первые опыты применения в Корее «ракетных устройств» («огненные повозки» — хвачха) и «кораблей-черепах» (кобуксон), позволивших корейцам в конце XVI в. уверенно отражать атаки японцев, хотя наличие брони на кобуксонах не доказано. Но если даже в Европе о «военной революции» принято рассуждать с оговорками, то в азиатских странах, где в данной сфере по-прежнему ориентировались на традицию, это едва ли возможно вообще. Именно в эти столетия все яснее проявлялось военное превосходство Запада над Востоком, тем более разительное, что на стороне последнего почти всегда был заметный, порой подавляющий перевес в численности войск. В первой половине XVI в. небольшие эскадры и десанты португальцев победоносно прошествовали почти по всему побережью Индийского океана, сломили сопротивление местных правителей и закрепились в стратегически важных пунктах. Борьба христианских государств с Османской империей велась с крайним напряжением сил и переменным успехом, однако туркам не удалось одолеть ни маленькую Мальту, ни уже клонившуюся к упадку Венецию. Победы османов все чаще оказывались «пирровыми» (четвертьвековая осада Кандии 1645–1669, Чигиринские походы 1677–1678 гг.) и вскоре сменились сокрушительными поражениями от армий Священной лиги под Веной в 1683 г., при Зенте в 1697 г. и др.

Победы османов все чаще оказывались «пирровыми» (четвертьвековая осада Кандии 1645–1669, Чигиринские походы 1677–1678 гг.) и вскоре сменились сокрушительными поражениями от армий Священной лиги под Веной в 1683 г., при Зенте в 1697 г. и др.

На севере Евразии Россия, не самая передовая военная держава, нередко уступавшая на поле брани западным соседям, довольно легко покорила Казанское, Астраханское и Сибирское ханства и отбила у турок Азов. В 80-х годах XVII в. сильный боевой корпус Цинского Китая долго не мог совладать с несколькими сотнями русских казаков, оборонявших острог Албазин на Амуре. Успехи царского оружия во многом связаны с тем, что военные реформы в России все более решительно следовали по западноевропейскому пути, и это способствовало росту новой мировой империи. По указу царя Михаила Федоровича, в начале 30-х годов XVII в. шотландец Александер Лесли, ставший первым русским генералом, сформировал полки «иноземного строя» — солдатские, драгунские и рейтарские. С помощью опытных иностранных наставников, особенно Патрика Гордона, Петр I довершил начатое, создав регулярную армию и флот, одни из лучших в Европе.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

4. Великая Смута XVI–XVII веков как эпоха борьбы старой Русской Ордынской династии с новой прозападной династией Романовых Конец Русской Орды в XVII веке

4. Великая Смута XVI–XVII веков как эпоха борьбы старой Русской Ордынской династии с новой прозападной династией Романовых Конец Русской Орды в XVII веке Согласно нашей гипотезе, все «правление Грозного» — от 1547 до 1584 года — естественным образом делится на ЧЕТЫРЕ разных

5. Сквозь какую преломляющую призму мы сегодня смотрим на прошлое Руси XIV–XVI веков? Борьба в русском обществе XVII–XVIII веков

5. Сквозь какую преломляющую призму мы сегодня смотрим на прошлое Руси XIV–XVI веков?

Борьба в русском обществе XVII–XVIII веков

Итак, много необычного с точки зрения скалигеровско-романовской истории было, оказывается, в старинном Московском Кремле. Но потом, в эпоху оккупации

Но потом, в эпоху оккупации

Глава 6 Несмотря на старания фальсификаторов XVII–XVIII веков, английские хроники сохранили много сведений о подлинных событиях XI–XVI веков Англия и Русь-Орда

Глава 6 Несмотря на старания фальсификаторов XVII–XVIII веков, английские хроники сохранили много сведений о подлинных событиях XI–XVI веков Англия и Русь-Орда 1. «Античный» римский консул Брут — первый римлянин, завоевавший Британию, был в то же время первым «очень древним»

25. Наложение Второй Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков. Сдвиг на 1053 года и на 1400 лет

25. Наложение Второй Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков. Сдвиг на 1053 года и на 1400 лет

Наложение «античной» истории на средневековую, при сдвиге на 1053 года, успешно продолжается и далее. А именно, Вторая Римская

А именно, Вторая Римская

28. Наложение Третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков. Сдвиг на 720 лет и на 1053 года

28. Наложение Третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков. Сдвиг на 720 лет и на 1053 года На рис. 91 изображено уже знакомое нам соответствие между Третьей Римской империей якобы III–VI веков н. э. и Священной Римской

«ВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» XVI–XVII ВЕКОВ

«ВОЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» XVI–XVII ВЕКОВ

Чернов A.B. Вооруженные силы Русского государства в XV–XVII вв. М., 1954. Black J. European Warfare, 1494–1660. L., 2002.Duffy Chr. Siege Warfare: theFortress in the Early Modem World 1494–1660. L., 1979.Howard F. Sailing Ships of War, 1400–1860. N.Y., 1979.Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800. Cambridge, 1996.Quatrefages R. La

Cambridge, 1996.Quatrefages R. La

Военная архитектура Средних веков

Военная архитектура Средних веков Написать книгу по истории фортификации с древнейших времен до наших дней, несомненно, весьма увлекательная цель для историка, и мы надеемся, что когда-нибудь такая книга будет написана. Однако следует признать, что эта тема требует от

5. СКВОЗЬ КАКУЮ ПРЕЛОМЛЯЮЩУЮ ПРИЗМУ МЫ СЕГОДНЯ СМОТРИМ НА ПРОШЛОЕ РУСИ XIV–XVI ВЕКОВ? БОРЬБА В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ XVII–XVIII ВЕКОВ

5. СКВОЗЬ КАКУЮ ПРЕЛОМЛЯЮЩУЮ ПРИЗМУ МЫ СЕГОДНЯ СМОТРИМ НА ПРОШЛОЕ РУСИ XIV–XVI ВЕКОВ? БОРЬБА В РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ XVII–XVIII ВЕКОВ Итак, много необычного с точки зрения скалигеровско-романовской истории было, оказывается, в старинном Московском Кремле. Но потом, в эпоху оккупации

4. Наложение третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков Сдвиг на 720 лет и на 1053 года

4. Наложение третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков

Сдвиг на 720 лет и на 1053 года

На рис. 7.7 изображено уже знакомое нам соответствие между Третьей Римской империей якобы III–VI веков н. э. и Священной Римской

Наложение третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков

Сдвиг на 720 лет и на 1053 года

На рис. 7.7 изображено уже знакомое нам соответствие между Третьей Римской империей якобы III–VI веков н. э. и Священной Римской

2. Военная революция в Московской Руси

2. Военная революция в Московской Руси Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно. Конрад фон Клаузевиц И в первую очередь нужно будет понять, что именно случилось где-то в середине XV в. с вооруженными силами Великого княжества

3. Военная реформа Комнинов; в изантийская армия XI-XIII веков.

3. Военная реформа Комнинов; в изантийская армия XI-XIII веков. К середине XI века стало понятно, что у изрядно выросшей за правление Василия II (976-1025) Византии есть серьезные проблемы, все больше и больше стратиотов разорялось, и все могущественнее становились динаты, доходы

10.

Достоверная история начинается лишь с XVII века н. э История XI–XVI веков очень сильно искажена Многие даты эпохи XI–XVI веков нуждаются в исправлении

Достоверная история начинается лишь с XVII века н. э История XI–XVI веков очень сильно искажена Многие даты эпохи XI–XVI веков нуждаются в исправлении10. Достоверная история начинается лишь с XVII века н. э История XI–XVI веков очень сильно искажена Многие даты эпохи XI–XVI веков нуждаются в исправлении Из хронологической карты на рис. 6.59 вытекает, что некоторые события X–XIII веков придется «поднимать вверх» примерно на 330

25. Наложение Второй Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков Сдвиг на 1053 года и на 1400 лет

25. Наложение Второй Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков Сдвиг на 1053 года и на 1400 лет Наложение «античной» истории на средневековую, при сдвиге на 1053 года, успешно продолжается и далее. А именно, Вторая Римская

28.

Наложение Третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков Сдвиг на 720 лет и на 1053 года

Наложение Третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков Сдвиг на 720 лет и на 1053 года28. Наложение Третьей Римской империи на Священную Римскую империю X–XIII веков и на империю Габсбургов XIV–XVII веков Сдвиг на 720 лет и на 1053 года На рис. 91 изображено уже знакомое нам соответствие между Третьей Римской империей якобы III–VI веков н. э. и Священной Римской

Технологии 16-го и 17-го веков

Тим Ламберт

Технологии 16-го века В 16-м веке оружие изменило способ ведения войны. Ранние ружья зажигались медленной спичкой (нить пропитывалась селитрой и при зажигании тлела). Медленной спичкой коснулись пороха, чтобы поджечь его. Однако в начале 16 века был изобретен колесный замок. Металлическое колесо вращалось против куска железа или пирита, образуя искры, которые воспламеняли порох. В результате большая часть кавалерии перестала использовать копья. Вместо этого у них было по два-три готовых к выстрелу пистолета и сабли.

В результате большая часть кавалерии перестала использовать копья. Вместо этого у них было по два-три готовых к выстрелу пистолета и сабли.

Тем временем традиционным английским оружием был длинный лук, но все чаще использовались пистолеты. Длинный лук постепенно вышел из употребления в 16 веке. Однако мушкеты долго перезаряжались, а в это время пехота нуждалась в защите от кавалерии. Их защищали люди с пиками (оружие вроде длинного копья). Пушки означали, что укрепления должны были быть перепроектированы. Стены теперь были наклонены наружу, чтобы отражать пушечные ядра. Вместо башен форты и города-крепости теперь имели бастионы. Это были треугольные участки стены, которые выступали из остальной части стены. Они вели фланговый огонь. Иными словами, орудия на бастионе могли вести огонь по приближающимся солдатам с боков. Твердые пушечные ядра (называемые дробью) использовались для стрельбы по стенам во время осады и для стрельбы по вражеским кораблям.

Однако для убийства вражеских солдат или матросов применялась картечная или картечная дробь. Это был цилиндрический сосуд, наполненный острыми камнями или кусками металла. При выстреле баллон разорвался и осыпал противника.

Это был цилиндрический сосуд, наполненный острыми камнями или кусками металла. При выстреле баллон разорвался и осыпал противника.

В 16 веке хирургия стала немного более развитой. Леонардо да Винчи (1452-1519) препарировал несколько человеческих тел и делал точные рисунки того, что видел. Однако величайшим хирургом того времени был Андреас Везалий (1514–1564). Он сделал много вскрытий и понял, что многие идеи Галена ошибочны. В 1543 году он опубликовал книгу «Ткань человеческого тела». Он содержал точные схемы человеческого тела. Большой вклад Везалия состоял в том, что он основывал анатомию на наблюдениях, а не на авторитетах таких писателей, как Гален.

Еще одним великим хирургом был Амбруаз Паре. В 1514 году Джованни де Виго ввел практику обливания ран кипятком. В 1536 году во время осады Турина у Паре закончилась нефть. Он сделал смесь яичного желтка, розового масла и скипидара и обнаружил, что она работает лучше, чем масло. Паре также разработал искусственные конечности.

Картография была усовершенствована Герардом Меркатором (1512-1594), который изобрел проекцию Меркатора в 1569 году. В 1593 году Галилей изобрел элементарный термометр. Микроскоп также был изобретен в конце 16 века.

В 1510 году были изобретены карманные часы. В 1564 году был изобретен карандаш, а в 1589 году была изобретена рамка для чулок, своего рода вязальная машина. В 1596 году сэр Джон Харрингтон изобрел сливной унитаз с бачком. Однако идея не прижилась. Люди продолжали использовать ночные горшки или выгребные ямы.

Технологии 17 векаВ 17 веке технологии быстро развивались. В 1608 году Ганс Липперши изобрел телескоп, который оказал огромное влияние на астрономию. В 1642 году Блез Паскаль (1623-1662) изобрел счетную машину. Затем в 1643 году Евангелиста Торричелли (1608-1647) изобрел барометр. В 1650 году Отто фон Герике изобрел воздушный насос.

Тем временем много сил ушло на совершенствование оружия. В начале 17 века огнестрельным оружием были фитильные или колесные замки. В фитильном замке находилась медленно горящая спичка, которая касалась пороха при нажатии на спусковой крючок. С колесным замком металлическое колесо вращалось против железного пирита, производя искры.

В фитильном замке находилась медленно горящая спичка, которая касалась пороха при нажатии на спусковой крючок. С колесным замком металлическое колесо вращалось против железного пирита, производя искры.

В течение 17-го века оба они были постепенно заменены кремневым замком, который работал, ударяя куском кремня и искрами для производства стали. Кроме того, в начале 17 века был изобретен патрон. Мушкетная пуля была помещена в контейнер, в котором было достаточно пороха для выстрела. Солдату больше не нужно было отмерять порох из порохового рожка в свое ружье.

Помимо артиллерии, существовало два рода войск. Кавалерия обычно была вооружена колесцовыми пистолетами и саблями. Пехота состояла из людей, вооруженных мушкетами и вооруженных пиками. Мушкет долго перезаряжался, и солдаты при этом были очень уязвимы. Поэтому их защищали люди с пиками (оружие вроде длинного копья). Теоретически на каждого копейщика приходилось по два мушкетера. У пикинеров обычно был стальной шлем, а у мушкетеров обычно не было доспехов.

Примерно в 1680 году был изобретен штык. С примкнутым штыком мушкет можно было использовать как оружие, даже если из него стреляли и не перезаряжали. Штык избавил от необходимости копейщиков. Британская армия начала использовать гранаты в 1677 году.

В 17 веке люди научились более точно измерять предметы. В 1636 году Уильям Гаскойн изобрел микрометр. В 1656 году Христиан Гюйгенс изобрел маятниковые часы, которые позволили людям точнее измерять время.

В 1675 году Дени Папен изобрел скороварку, а в конце 17 века люди экспериментировали с использованием силы пара. В 1698 году Томас Савери изготовил первую паровую машину.

Опубликовано

Категория История британских династий

Военная техника | Определение, история, достижения и оружие

Красная Армия

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Хаим Герцог Роберт Моррис Пейдж

- Похожие темы:

- Система предупреждения военная связь военная инженерия приманка оружие

Просмотреть весь связанный контент →

военная техника , ряд вооружений, оборудования, конструкций и транспортных средств, используемых специально для ведения войны. Он включает в себя знания, необходимые для создания такой технологии, ее использования в бою, а также для ее ремонта и пополнения.

Он включает в себя знания, необходимые для создания такой технологии, ее использования в бою, а также для ее ремонта и пополнения.

Военные технологии можно разделить на пять категорий. Наступательное оружие наносит урон противнику, а оборонительное оружие отражает наступательные удары. Транспортные технологии перемещают солдат и вооружение; связь координирует передвижения вооруженных сил; и датчики обнаруживают силы и направляют вооружение.

С самых ранних времен существовала критическая взаимосвязь между военной технологией, тактикой ее применения и психологическими факторами, объединяющими ее пользователей в отряды. Успех в бою, неотъемлемое условие военной организации и конечное назначение военной техники, зависит от способности боевой группы координировать действия своих членов тактически эффективным образом. Эта координация является функцией силы сил, которые связывают единицу вместе, побуждая ее членов отказываться от своих индивидуальных интересов — даже от самой жизни — ради благополучия группы. Эти силы, в свою очередь, напрямую зависят как от тактики, так и от техники.

Эти силы, в свою очередь, напрямую зависят как от тактики, так и от техники.

Влияние технологий может быть как положительным, так и отрицательным. Опыт древнегреческих пехотинцев-гоплитов является одним из примеров положительного влияния. Их оружие и доспехи были наиболее эффективны для боя в сомкнутом строю, что, в свою очередь, привело к маршу в ногу, что еще больше увеличило сплоченность и сделало фалангу тактически грозным строем. Позднесредневековый рыцарь представляет собой пример негативного влияния технологий. Чтобы эффективно владеть мечом и копьем, ему и его скакуну требовалось много места, но его закрытый шлем делал общение с товарищами чрезвычайно трудным. Поэтому неудивительно, что рыцари позднего Средневековья, как правило, сражались поодиночке и часто терпели поражение от сплоченных отрядов менее хорошо экипированных противников.

Викторина «Британика»

Мировые войны

В данной статье прослеживается развитие военной техники по историческим периодам, от предыстории до 18 века. Для обсуждения современных военных технологий см. стрелковое оружие, артиллерия, ракетные и ракетные системы, ядерное оружие, химическое оружие, биологическое оружие, укрепления, танки, военные корабли, подводные лодки, военные самолеты, системы предупреждения и военные коммуникации.

Для обсуждения современных военных технологий см. стрелковое оружие, артиллерия, ракетные и ракетные системы, ядерное оружие, химическое оружие, биологическое оружие, укрепления, танки, военные корабли, подводные лодки, военные самолеты, системы предупреждения и военные коммуникации.

Общее описание фактического ведения войны можно найти в книге «Война», а более конкретные обсуждения появляются в таких статьях, как стратегия, тактика и логистика. В этой статье также рассматриваются социальные науки о войне, такие как экономика, право и теория ее происхождения. За военную историю Первой и Второй мировых войн, см. Первая мировая война и Вторая мировая война.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подпишитесь сейчас

Военные действия требуют использования технологий, которые также имеют невоенное применение. Для описания силовых установок, используемых в военных транспортных средствах, кораблях, самолетах и ракетах, см. преобразование энергии; для изготовления взрывчатых веществ, см. взрывчатые вещества. Принципы работы радара и его военное применение описаны в радаре. Для принципов полета самолета, см. самолет.

преобразование энергии; для изготовления взрывчатых веществ, см. взрывчатые вещества. Принципы работы радара и его военное применение описаны в радаре. Для принципов полета самолета, см. самолет.

Джон Ф. Гилмартин

В далеком прошлом распространение военных технологий было постепенным и неравномерным. Этому было несколько причин. Во-первых, транспорт был медленным, а его вместимость небольшой. Во-вторых, сельскохозяйственная технология была не более продвинутой, чем военная, так что, поскольку большая часть их энергии тратилась на то, чтобы прокормить себя, и с небольшим экономическим излишком, у людей было мало ресурсов, доступных для специализированной военной техники. Низкое экономическое развитие означало, что даже выгоды от завоевания не окупили крупных вложений в вооружение. В-третьих, и это главное, абсолютный уровень технического развития был низким. Сильная зависимость от человеческих мышц была основной причиной и главным следствием такого низкого уровня развития. Поскольку человеческая изобретательность ограничивалась ограничениями человеческого тела, и технология, и тактика в значительной степени определялись географией, климатом и топографией.

Поскольку человеческая изобретательность ограничивалась ограничениями человеческого тела, и технология, и тактика в значительной степени определялись географией, климатом и топографией.

Важность географических и топографических факторов, наряду с ограниченными средствами связи и транспорта, означала, что отдельные географические регионы имели тенденцию к развитию уникальных военных технологий. Такие территории называются военными экосферами. Границами военной экосферы могут быть физические барьеры, такие как океаны или горные хребты; они также могут быть изменениями в военной топографии, той комбинацией местности, растительности и антропогенных особенностей, которая может сделать конкретную технологию или тактику эффективной или неэффективной.

До конца 15 века н.э., когда достижения в области транспортных технологий разрушили барьеры между ними, в мире существовало несколько военных экосфер. Наиболее четко определенные из них базировались в Мезоамерике, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии, Китае и Европе. (В этом контексте Европа включает в себя весь бассейн Средиземного моря и водораздел рек Тигр и Евфрат.) С появлением конных лучников в поздней античности евразийская степь также стала четко определенной военной экосферой.

(В этом контексте Европа включает в себя весь бассейн Средиземного моря и водораздел рек Тигр и Евфрат.) С появлением конных лучников в поздней античности евразийская степь также стала четко определенной военной экосферой.

Наиболее сильное влияние на военные технологии оказали экосферы Европы и Китая. Хотя Япония обладала отличительными, последовательными и эффективными военными технологиями, она мало влияла на развитие других стран. В Индии, Юго-Восточной Азии и Мезоамерике были разработаны технологии, хорошо приспособленные к местным условиям, но не особо продвинутые. Евразийская степь была особым случаем: обычно служившая площадкой для ограниченного обмена знаниями между Европой и Китаем, в эпоху поздней классической и средневековой Европы она разработала местную военную технологию, основанную на лошади и составном изогнутом луке, которая бросила вызов Европе. и в конце концов завоевал Китай.

Улучшение методов транспортировки и ведения войны привело к окончательному исчезновению региональных экосфер и их поглощению европейской экосферой.