«Колотушка»: что определило внешний вид немецкой ручной гранаты | БОЙЦОВЫЕ КОТЫ

Когда мы представляем себе немецкого солдата времён Второй мировой, то обычно наделяем его характерными, хорошо узнаваемыми деталями. Такими, как, например, знаменитая «колотушка» — ручная граната М24 с длинной ручкой. Почему же самый знаменитый немецкий боеприпас был именно таким?

«Свой путь» немецкой гранаты

Ручная граната M24 — неотъемлемый элементом вооружения именно немецкого солдата Второй мировой. Зачастую её называют самым узнаваемым образцом нацистского вооружения. В армиях-противниках Германии ни в Первую, ни во Вторую мировую войну не имелось схожего по своей форме и функциональности боеприпаса.

Ручная граната с длинной деревянной ручкой появилась на свет в 1915 году и без особых изменений просуществовала на вооружении немецкой армии аж до 1945 года. Её концепция в первую очередь была предопределена особенностями немецкой экономики, которая в условиях войны испытывала серьёзный дефицит ресурсов, в особенности металлов.

С учётом того, что ручная граната была массовым одноразовым изделием, именно экономические ограничения ставились во главу угла при разработке нового оружия.

И, надо сказать, немцы смогли совместить в своей «колотушке» отличные боевые качества и экономный подход к изготовлению вооружения.

Корпус изделия был довольно большим, делался из тонкого металла, который практически не давал убойных осколков, зато позволял разместить внутри большой объём взрывчатки. Это было важно, поскольку изначально немцы использовали в боеприпасе не очень мощную, но дешёвую аммиачную селитру. Чтобы фугасное действие гранаты было достаточным, взрывчатки требовалось довольно много.

«Фирменной» чертой немецких ручных гранат был тёрочный запал, принцип действия которого аналогичен зажиганию спички о тёрку на коробке. Запал срабатывал при выдёргивании бойцом вытяжного шнура, поджигая тёрочный состав, который в свою очередь воспламенял замедлитель. Такой запал, в отличие от ударно-спускового, не требовал использования дефицитных металлов для изготовления пружин и механизмов. Даже в снаряжённом состоянии граната была абсолютно безопасна во время ношения, несмотря на внешние сотрясения.

Даже в снаряжённом состоянии граната была абсолютно безопасна во время ношения, несмотря на внешние сотрясения.

Ещё одним специфическим преимуществом тёрочного запала было то, что он не накладывал ограничений на длину метательной ручки гранаты. Её использование давало гранатомётчику серьёзное преимущество, увеличивая дальность броска. А ещё благодаря ручке граната редко скатывалась по брустверам и крутостям.

Тёрочный взрыватель vs. ударно-спусковой механизм

Разумеется, немецкие «колотушки» очень скоро попали в руки союзников, которые оценили новое оружие противника, но почему-то не спешили копировать его, несмотря на, казалось бы, очевидные достоинства.

Страны, не испытывавшие острого дефицита в материалах, необходимых для изготовления ударно-спусковых механизмов, предпочитали оснащать свои боеприпасы именно таким типом запалов.

Ведь у немецких гранат с тёрочными взрывателями отсчёт времени до взрыва начинался не с момента броска гранаты в цель, а с момента выдёргивания запального шнура.

После этого гранату требовалось без промедления бросить в цель. Вне зависимости от того, насколько удобным был момент для броска.

Ударно-спусковые механизмы ручных гранат, которыми пользовались противники Германии — в том числе и советские бойцы, — позволял с помощью предохранительной скобы удерживать боеприпас на боевом взводе в руке необходимое время. В случае чего боец мог вообще отказаться от броска гранаты, вернув предохранительную чеку на место.

Немецкая граната проигрывала изделиям союзников и потому, что имела большее время замедления: при удаче и ловкости можно было отправить в сторону бросавшего.

Ещё одним преимуществом ударно-спусковых запалов была их большая надёжность в сравнении с тёрочными. В особенности если боеприпасам перед использованием приходилось довольно долго пребывать на складах или на позициях.

К слову, противники немцев считали недостатком и габариты гранаты, которые, по их мнению, не позволяли одному бойцу переносить достаточное количество боеприпасов.

Немецкая граната «колотушка» — Stielhandgranaten 24, М24 — Вооружение

Stielhandgranaten 24 представляет собой модифицированную Stielhandgranaten 1916 времен Первой Мировой. В начале 20х годов Stielhandgranaten 16 несколько модифицировали, уменьшили вес и размеры, с корпуса гранаты была убрана скобы для крепления к поясу. Модифицированная версия получила официальное наименование «Stielhandgranaten 24»

Немецкая Stielhandgranaten со скобой, Первая Мировая

Длинная ручка и размещение центра тяжести гранаты дает возможность среднему солдату бросить гранату на 30-40 метров. Физически сильные бойцы могли кинуть гранату метров на 60-65.

Разлет осколков около 15-20 метров в наступательном и до 30 метров в оборонительном варианте. Для использования гранаты в качестве оборонительной на корпус надевалась осколочная рубашка из металла, с насечками или без них.

Наполнение:

Снаряжалась граната м24 160-180 граммами тротила, амоннала, монархита, донарита или меленита.

Основным недостатком этой гранаты была чувствительность терочного запала к сырости, что приводило к частым отказам. Кроме этого при недостаточно резком выдергивании запального шнура терочный состав не воспламенялся и граната не срабатывала.

После выдергивания запального шнура гранату в обязательном порядке надо было бросать, т.к. начинал гореть замедлитель и через 4.5-5 секунд следовал взрыв (советские гранаты после выдергивания чеки можно было держать в руке неограниченно долго, выбирая момент и цель для броска, а при отмене решения на бросок чеку можно было поставить на место).

Для значительного увеличения мощности заряда, например при борьбе с танками, использовали связки гранат.

осколочные рубашки к гранате м24

Окраска и маркировка гранат

Корпуса гранат Stielhandgranaten 24 окрашивались в стандартный для

немецкой армии цвет feldgrau (полевой серый) или в темно-зеленые тона, причем финишное покрытие наносилось на предварительно загрунтованную красной краской поверхность.

Маркировка на крышке банки гранаты. Выдавленное клеймо года выпуска и штамп военной приемки выполненный белой масляной краской. Иногда на банке проставлялся номер заказа и код производителя.

На ручке гранаты ставилось выдавленное клеймо:

Выдавленное клеймо на ручке гранаты

На ручках гранат раннего выпуска ставился еще и штамп военной приемки

На боковые стенки гранаты краской наносилась трафаретная надпись-предупреждение:

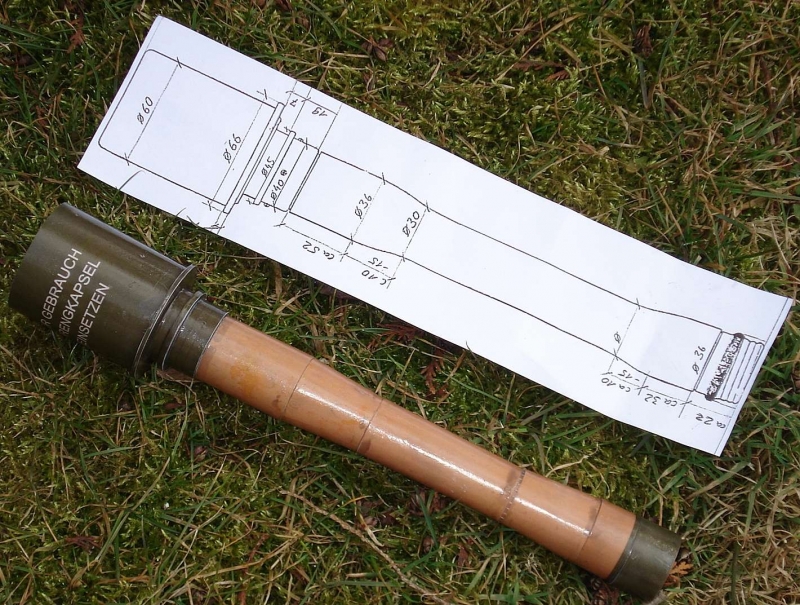

«VOR GEBRAUCH SPRENGKAPSEL EINSETZEN»

Трафаретная надпись на корпусе гранаты

На колпачке гранаты также присутствовал штамп военной приемки (WaA):

Вид ВВ отражается в маркировке на корпусе в виде буквенно-цифрового кода ”Mo” (монахит), ”Do” (донарит), ”Grf.88” (пикриновая кислота).

Клейма на гранатах разных производителей и разного времени выпуска могли отличатся, кроме того существовали редко встречающиеся дополнительные клейма:

Буква «К» сокращение от «Kalte» — то есть граната адаптирована для использования в условиях низких температур.

Клеймо военной приемки нанесенное не краской а выдавленное на корпусе гранаты

банка 1942 года без клейма военной приемки

клеймо СС на ручке гранаты

вариант клейма на ручке

Устройство гранаты

Основными узлами гранаты являются: «банка» с взрывчаткой, деревянная рукоятка с воспламенителем и капсюль-детонатор. Внутри корпуса помещается заряд ВВ и капсюль-детонатор №8. Воспламенительный механизм относится к механизмам терочного типа. Он состоит из дистанционной трубки с капсюлем, стаканчика с терочным составом, чашечки стаканчика, проволочной терки со свинцовым (или фарфоровым) шариком и шнура с вытяжным кольцом.

При выдергивании вытяжного шнура, соединенного с проволочной теркой, последняя, будучи завита в спираль, проходя через отверстие в стаканчике, выпрямляется, создает трение и воспламеняет терочный состав. Пламя терочного состава зажигает пороховую мякоть замедлителя, которая горит 4,5-5 секунд. Огонь от пороховой мякоти передастся капсюлю-детонатору, который, взрываясь, детонирует основной заряд.

Огонь от пороховой мякоти передастся капсюлю-детонатору, который, взрываясь, детонирует основной заряд.

Для подготовки гранаты к бою необходимо открутить банку от ручки, вставить в корпус капсюль-детонатор №8 закрытой стороной вверх и вновь привинтить банку к ручке.

Для применения гранаты необходимо отвинтить колпачок в нижней части рукоятки. Из рукоятки выпадет на шелковом шнурке белый фарфоровый шарик — вытяжное кольцо. Далее следует энергично выдернуть шнурок, держа его за шарик и немедленно бросить гранату в цель.

керамический вытяжной шарик

Если граната не разорвалась в ближайшие полминуты, то в дальнейшем она опасности не представляла.

терочный воспламенитель

Устройство терочного воспламенителя

Воспламенитель с капсюль-детонатором №8

Разновидности соединения банки и ручки гранаты:

Различные варианты соединения

Различные варианты вытяжных шнуров

Дымовая разновидность гранаты (Stielhandgranaten 39)

Отверстия для выхода дыма на дымовой гранате обр. 1939

1939

На базе гранаты М-24 была разработана дымовая граната обр. 1939 года, отличительным признаком которой является белая полоса на корпусе, а также наличие отверстий на нижнем торце корпуса.

Выделение серовато-белого дыма начинается по истечении примерно 7 секунд с момента выдергивания вытяжного шнура. Образующаяся при этом дымовая завеса держится 1,5-2,5 минуты.

Название гранаты наносилось белой краской на бок корпуса. Для определения типа гранаты в темноте, дымовые гранаты первых годов выпуска имели кольцевые выточки внизу рукоятки. На верхнем торце гранаты имеется этикетка с надписью «Lebensgefahr beim Abbrennem ingeschlossenen Rauman» — «Опасна для жизни при загорании в закрытых помещениях»

проточки на рукоятки дымовой гранаты раннего выпуска

Учебная граната:

Упаковка гранат

Гранаты хранились в неокончательно снаряженном виде — капсюль-детонаторы хранились в отдельном деревянном пенале, а воспламенители в жестяной коробочке

Пенал на 15 Sprengkapsel Nr. 8. Такой пенал лежал в каждой укладке на 15 гранат.

8. Такой пенал лежал в каждой укладке на 15 гранат.

каждый пенал дополнительно укладывался в картонную коробку

коробочка на 15 воспламенителей brennzunder24

открытая коробка с одним воспламенителем brennzunder

для защиты от отсыревания стык проклеен специальной лентой

На внешнюю поверхность укладок гранат и на внутренней стороне крышки наклеивался этикет и трафаретным способом наносились следующая надписи: «15 Stielhgr 24 15 Bz 15 Spr. Kaps Nr8 Heeres-Mumtion Gesamtgewicht 15 kg» (15 ручных гранат обр. 24, 15 терок 15 капсюлей-детонаторов № 8 Боеприпасы полный вес 15 кг) и

«5 Stielhgr 24 mit Sputtering ver schen» (5 ручных гранат обр. 24 с оборонительными рубашками).

Открытая укладка с гранатами

Гранаты укладывались в специальные металлические ящики по 15 шт, в том числе 5 гранат имели оборонительную металлическую рубашку. Вес ящика с гранатами составлял 15 кг.

Вес ящика с гранатами составлял 15 кг.

Ближе к концу войны гранаты стали укладывать в деревянные ящики.

Открытый деревянный ящик из под гранат

Надпись на крышке деревянного ящика от гранат

Еще вариант деревянного ящика для гранат

Готовые к броску гранаты M24 и M39

Солдат с ручными гранатами М24. На банке каждой гранаты нанесено напоминание: «Vor gebrauch sprengkapsel einsetsen» — «перед использованием выставьте капсюль-детонатор».

Когда получил выговор за нарушение техники безопасности…

Граната Модель 24 | Military Wiki

( Model 24 Stielhandgranate l) была стандартной ручной гранатой Германской империи с конца Первой мировой войны до конца Второй мировой войны. Очень характерный внешний вид привел к тому, что на сленге британской армии его назвали «ручной гранатой» или «картофельным давилком», и сегодня он является одним из наиболее легко узнаваемых видов пехотного оружия 20-го века. [1]

[1]

Содержание

- 1 Конструкция и работа

- 2 варианта

- 3 пользователя

- 4 Сбор

- 5 См. также

- 6 Каталожные номера

- 7 Внешние ссылки

Конструкция и работа

Ручная граната была представлена в 1915 году, и ее конструкция развивалась на протяжении всей войны. Использовался фрикционный воспламенитель; этот метод был необычным в других странах, но широко использовался для немецких гранат.

Секция Stielhandgranate Модель 24.

Шнур спускался вниз по полой рукоятке от детонатора в головке взрывчатого вещества, заканчиваясь фарфоровым шаром, который удерживался на месте съемным закрывающим колпачком основания. Чтобы использовать гранату, крышку основания отвинчивали, позволяя шарику и шнуру выпасть. Потянув за шнур, шероховатый стальной стержень протащился через воспламенитель, в результате чего он вспыхнул и начал гореть пятисекундный фитиль.

Первые ручные гранаты имели постоянно выступающий шнур, который выходил из рукоятки в нижней части (вместо того, чтобы быть спрятанным внутри съемного основания с завинчивающейся крышкой). Эти открытые тяговые шнуры имели тенденцию случайно зацепляться и взрывать гранаты во время переноски, вызывая серьезные (обычно смертельные) травмы.

Рукопашные гранаты хранились в ящиках для транспортировки, а их взрыватели вставлялись перед боем — на каждом заряде взрывчатого вещества трафаретно было нанесено напоминание для пользователя (» Vor Gebrauch Sprengkapsel einsetzen », по-английски: «Перед использованием вставьте детонатор»).

File:Ger Inf Russia 1941 HDSN9 Немецкий солдат с гранатой модели 24 в России в 1941 году. наступательная» (с опорой на действие взрыва), а не «оборонительная» (осколочная) граната. В 1942 году на вооружение была принята зубчатая осколочная втулка («Splitterring»), которую можно было надевать на головную часть гранаты. Осколки гильзы разлетались при взрыве, что делало гранату более эффективной против живой силы.

В 1942 году на вооружение была принята зубчатая осколочная втулка («Splitterring»), которую можно было надевать на головную часть гранаты. Осколки гильзы разлетались при взрыве, что делало гранату более эффективной против живой силы.

Палка снабжена рычагом, значительно увеличивающим дальность броска. Модель 24 можно было бросить примерно от 30 ярдов (27 м) до 40 ярдов (37 м), тогда как бомбу British Mills можно было бросить только примерно на 15 ярдов (14 м) [2] (однако Британское военное министерство сообщает » WO 291/472 «Эффективность и обращение с осколочно-фугасными гранатами» дает среднее значение для броска бомбы Миллса стоя на 30 ярдов (27 м), в приседе на 25 ярдов (23 м) и лежа на 24 ярда (22 м)). Конструкция рукояти также сводила к минимуму риск скатывания гранаты вниз по склону обратно к метателю при использовании в холмистой местности или в городских районах. Однако дополнительная длина ручки означала, что можно было нести меньшее количество предметов.

Варианты

Китайцы во время Второй мировой войны использовали ручной метод изготовления гранат М24.

Немецкая граната времен Первой мировой войны и ее австро-венгерский керамический аналог

Граната Stielhandgranate претерпела множество модификаций, несколько версий использовались во время Первой мировой войны, прежде чем в 1917 году появился окончательный дизайн. Во время Второй мировой войны граната имела немного меньшую головку и ненужная клипса для ремня была удалена.

Каждое изменение было, по сути, движением к более легкому устройству, которое было проще и дешевле в производстве, и с этой целью модель 24 в конечном итоге была заменена более простой гранатой модели 43, хотя первая продолжала использоваться до конца войны. .

К концу войны, когда ресурсы и производственные возможности Германии истощились, были разработаны многочисленные эрзац-вариации. Помимо обычной осколочно-фугасной (HE) гранаты, Германия произвела версию с дымовой завесой, которая существовала в ранней и более поздней модели и легко идентифицируется по белой полосе вокруг рукоятки и (на более поздней модели) рифленой рукоятке, позволяющей пользователю, чтобы отличить его от обычной взрывной версии в темноте только на ощупь. Поскольку холодный климат мог привести к тому, что «Модель 24» не сдетонировала, в тех, что предназначались для России, использовался специальный взрывчатый порох, и они были отмечены буквой «К» (

.

К концу войны, когда ресурсы и производственные возможности Германии истощились, были разработаны многочисленные эрзац-вариации. Помимо обычной осколочно-фугасной (HE) гранаты, Германия произвела версию с дымовой завесой, которая существовала в ранней и более поздней модели и легко идентифицируется по белой полосе вокруг рукоятки и (на более поздней модели) рифленой рукоятке, позволяющей пользователю, чтобы отличить его от обычной взрывной версии в темноте только на ощупь. Поскольку холодный климат мог привести к тому, что «Модель 24» не сдетонировала, в тех, что предназначались для России, использовался специальный взрывчатый порох, и они были отмечены буквой «К» (

Концепция ручных гранат также использовалась на Дальнем Востоке Императорской армией Японии как граната Тип 98 и Китайской национальной революционной армией во Второй мировой войне как Тип 23, а позже китайскими коммунистами, которые поставляли гранаты местного производства. «Тип 67» для НФО и Народной армии Вьетнама.

«Тип 67» для НФО и Народной армии Вьетнама.

Пользователь

Китайский солдат бросает гранату M24 во время Второй мировой войны.

- Германская империя

- Нацистская Германия

- Китайская Республика

- Китайская Народная Республика

- Японская империя

- Индонезия

- Малайзия

Коллекционирование

Немецкие ручные гранаты были желанным сувениром для солдат союзников во время Второй мировой войны, а оригиналы до сих пор пользуются большим спросом у коллекционеров. Существует также рынок реплик, примеры которых различаются по качеству и точности; многие имеют принципиально неверный профиль и явно лишены деталей. В США заряд взрывчатого вещества и детонатор должны быть удалены.

См. также

- Список огнестрельного оружия Германии времен Второй мировой войны

- Граната Модель 39

- Граната Модель 43

- РГД-33 Граната

- Splitterring

Ссылки

- ↑ Бишоп, Крис (1998).

«Энциклопедия оружия Второй мировой войны». ISBN издательства Orbis Ltd. 0-7607-1022-8. .

«Энциклопедия оружия Второй мировой войны». ISBN издательства Orbis Ltd. 0-7607-1022-8. . - ↑ Канал Discovery: «Оружие: Эпизод 10: Фраги, ананасы и РПГ», 2007 г.

Внешние ссылки

- Немецкий Mod.24 — Mod.43 Stielhandgranate

- Немецкие гранаты Второй мировой войны

- Немецкие ручные и винтовочные гранаты

На этой странице используется лицензированный Creative Commons контент из Википедии (просмотреть авторов).

Граната Модель 24 | Military Wiki

( Model 24 Stielhandgranate l) была стандартной ручной гранатой Германской империи с конца Первой мировой войны до конца Второй мировой войны. Очень характерный внешний вид привел к тому, что на сленге британской армии его назвали «ручной гранатой» или «картофельным давилком», и сегодня он является одним из наиболее легко узнаваемых видов пехотного оружия 20-го века. [1]

[1]

Содержание

- 1 Устройство и работа

- 2 варианта

- 3 пользователя

- 4 Сбор

- 5 См. также

- 6 Каталожные номера

- 7 Внешние ссылки

Конструкция и работа

Ручная граната была представлена в 1915 году, и ее конструкция развивалась на протяжении всей войны. Использовался фрикционный воспламенитель; этот метод был необычным в других странах, но широко использовался для немецких гранат.

Часть Stielhandgranate Модель 24.

Шнур спускался по полой рукоятке от детонатора в головке взрывчатого вещества, оканчиваясь фарфоровым шаром, удерживаемым на месте съемным закрывающим колпачком основания. Чтобы использовать гранату, крышку основания отвинчивали, позволяя шарику и шнуру выпасть. Потянув за шнур, шероховатый стальной стержень протащился через воспламенитель, в результате чего он вспыхнул и начал гореть пятисекундный фитиль. Это позволяло подвешивать гранату к заборам, чтобы на них нельзя было перелезть; любое нарушение свисающей гранаты может привести к ее падению и воспламенению фитиля.

Первые ручные гранаты имели постоянно выступающий шнур, который выходил из рукоятки в нижней части (вместо того, чтобы быть спрятанным внутри съемного основания с завинчивающейся крышкой). Эти открытые тяговые шнуры имели тенденцию случайно зацепляться и взрывать гранаты во время переноски, вызывая серьезные (обычно смертельные) травмы.

Рукопашные гранаты хранились в ящиках для транспортировки, а их взрыватели вставлялись перед боем — на каждом заряде взрывчатого вещества трафаретно было нанесено напоминание для пользователя (» Vor Gebrauch Sprengkapsel einsetzen », по-английски: «Перед использованием вставьте детонатор»).

File:Ger Inf Russia 1941 HDSN9 Немецкий солдат с гранатой модели 24 в России в 1941 году. наступательная» (с опорой на действие взрыва), а не «оборонительная» (осколочная) граната. В 1942 году на вооружение была принята зубчатая осколочная втулка («Splitterring»), которую можно было надевать на головную часть гранаты. Осколки гильзы разлетались при взрыве, что делало гранату более эффективной против живой силы.

Палка снабжена рычагом, значительно увеличивающим дальность броска. Модель 24 можно было бросить примерно от 30 ярдов (27 м) до 40 ярдов (37 м), тогда как бомбу British Mills можно было бросить только примерно на 15 ярдов (14 м) [2] (однако Британское военное министерство сообщает » WO 291/472 «Эффективность и обращение с осколочно-фугасными гранатами» дает среднее значение для броска бомбы Миллса стоя на 30 ярдов (27 м), в приседе на 25 ярдов (23 м) и лежа на 24 ярда (22 м)). Конструкция рукояти также сводила к минимуму риск скатывания гранаты вниз по склону обратно к метателю при использовании в холмистой местности или в городских районах. Однако дополнительная длина ручки означала, что можно было нести меньшее количество предметов.

Гранаты были чрезвычайно полезны для расчистки укрепленных позиций пехоты. Хотя по отдельности они не были очень эффективны против бронетехники и укреплений, гранату можно было использовать в импровизированном стиле «связки» с еще шестью взрывными головками (без стержней), прикрепленными проволокой к центральной гранате. Они были известны как Geballte Ladung («сосредоточенная нагрузка»).

Они были известны как Geballte Ladung («сосредоточенная нагрузка»).

Варианты

Китайцы во время Второй мировой войны использовали ручной метод изготовления гранат М24.

Немецкая граната времен Первой мировой войны и ее австро-венгерский керамический аналог

Граната Stielhandgranate претерпела множество модификаций, несколько версий использовались во время Первой мировой войны, прежде чем в 1917 году появился окончательный дизайн. Во время Второй мировой войны граната имела немного меньшую головку и ненужная клипса для ремня была удалена.

Каждое изменение было, по сути, движением к более легкому устройству, которое было проще и дешевле в производстве, и с этой целью модель 24 в конечном итоге была заменена более простой гранатой модели 43, хотя первая продолжала использоваться до конца войны. .

К концу войны, когда ресурсы и производственные возможности Германии истощились, были разработаны многочисленные эрзац-вариации. Помимо обычной осколочно-фугасной (HE) гранаты, Германия произвела версию с дымовой завесой, которая существовала в ранней и более поздней модели и легко идентифицируется по белой полосе вокруг рукоятки и (на более поздней модели) рифленой рукоятке, позволяющей пользователю, чтобы отличить его от обычной взрывной версии в темноте только на ощупь. Поскольку холодный климат мог привести к тому, что «Модель 24» не сдетонировала, в тех, что предназначались для России, использовался специальный взрывчатый порох, и они были отмечены буквой «К» ( Kalt или «холодный») на банке. Выпускались также инертные (невзрывающиеся) учебные версии.

Поскольку холодный климат мог привести к тому, что «Модель 24» не сдетонировала, в тех, что предназначались для России, использовался специальный взрывчатый порох, и они были отмечены буквой «К» ( Kalt или «холодный») на банке. Выпускались также инертные (невзрывающиеся) учебные версии.

Концепция ручных гранат также использовалась на Дальнем Востоке Императорской армией Японии как граната Тип 98 и Китайской национальной революционной армией во Второй мировой войне как Тип 23, а позже китайскими коммунистами, которые поставляли гранаты местного производства. «Тип 67» для НФО и Народной армии Вьетнама.

Пользователь

Китайский солдат бросает гранату M24 во время Второй мировой войны.

- Германская империя

- Нацистская Германия

- Китайская Республика

- Китайская Народная Республика

- Японская империя

- Индонезия

- Малайзия

Коллекционирование

Немецкие ручные гранаты были желанным сувениром для солдат союзников во время Второй мировой войны, а оригиналы до сих пор пользуются большим спросом у коллекционеров.