Причины и последствия конфликта в Нагорном Карабахе

Узнайте кратко причины и последствия конфликта в Нагорном Карабахе. Нагорный Карабах — пограничный регион, на который претендуют как Армения, так и Азербайджан, всё чаще подвергается риску возобновления военных действий из-за провала посреднических усилий, эскалации милитаризации и частых нарушений режима прекращения огня. Попробуем разобраться с anonssmi.ru

Содержание статьи

- 1 История и причина конфликта в Нагорном Карабахе. Анимация

- 2 Кратко история и суть конфликта в Нагорном Карабахе

- 3 Задний план конфликта в Карабахе: причины и последствия

- 4 Начало конфликта

- 5 Краткая история Карабахского конфликта

- 6 Обеспокоенность причинами конфликта в Нагорном Карабахе

- 6.1 Нагорный Карабах на карте

- 7 ГЛОБАЛЬНАЯ ЛОЖЬ О КАРАБАХЕ! ЧЕЙ КАРАБАХ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Кратко история и суть конфликта в Нагорном КарабахеНагорный Карабах — горный регион Закавказья между Азербайджаном и Арменией, статус которого, вот уже несколько десятилетий является предметом нерешенного спора между двумя этими странами. Нагорный Карабах является самопровозглашенной республикой, не признанной ни одним государством — членом ООН, расположенной внутри Азербайджана, и населенной этническим армянским большинством.

В октябре 2017 года под эгидой Минской группы, группы посредников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), президенты Армении, Азербайджана встретились в Женеве для обсуждения возможного урегулирования конфликта, выступили с совместным заявлением пообещав продолжить переговоры, предприняв шаги для снижения напряженности.

За последние несколько лет артиллерийский обстрел, мелкие стычки между азербайджанскими и армянскими войсками вызвали сотни смертей. В начале апреля 2016 года общественность стала свидетелем наиболее интенсивных боевых действий с 1994 года, убив десятки человек, производя более трехсот жертв.

Через четыре дня обе стороны объявили, что они договорились о прекращении огня. После этой вспышки насилия, как Азербайджан, так Армения заявили, что солдаты были убиты в столкновениях в течение 2017 года.

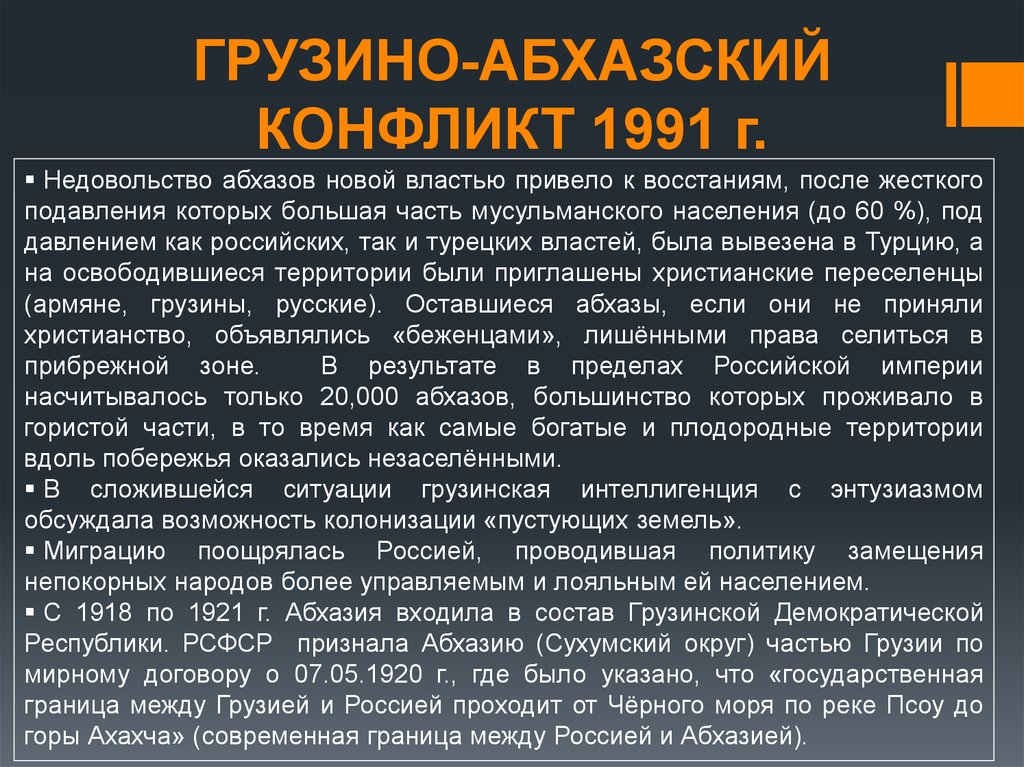

Задний план конфликта в Карабахе: причины и последствияВ 1920-х годах Советское правительство создало Нагорно-Карабахскую автономную область, где 95 процентов населения является этнически армянами — внутри Азербайджана. При советском правлении борьба между двумя республиками была под контролем, но по мере того, как Советский Союз начал рушиться, та же участь выпала на Армению и Азербайджан.

1988 год — законодательный орган Нагорного Карабаха принял резолюцию о вступлении в Армению, несмотря, что регион юридически находится в границах Азербайджана. По мере распада Советского Союза (1991 год) автономная область официально объявила независимость.

Начало конфликта

Война разразилась между Арменией и Азербайджаном по региону, где погибло около 30 000 человек, появились сотни тысяч беженцев. К 1993 году Армения контролировала Нагорный Карабах, оккупировав 20 процентов территории Азербайджана. 1994 — Россия заключила соглашение о прекращении огня, которое сохранилось с тех пор.

Нагорный Карабах стал замороженным конфликтом уже более десятилетия, но напряженность остаётся высокой после срыва переговоров, последовавших за насилием в апреле 2016 года, с повторными нарушениями прекращения огня. Переговоры, посреднические усилия, возглавляемые Минской группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не дали постоянного решения конфликта.

1994 — Минская группа была создана для разрешения спора под сопредседательством США, России, Франции. Сопредседатели организуют встречи на высшем уровне между лидерами двух стран, проводя отдельные встречи. Группа успешно договорилась о прекращении огня, но территориальные вопросы по-прежнему остаются неразрешимыми.

Поскольку азербайджанские и этнические армянские вооруженные силы расположены близко друг к другу и мало информированы, существует высокий риск, что непреднамеренные военные действия могут привести к эскалации конфликта. У обеих сторон также есть внутренние политические интересы, которые могут привести к тому, что их соответствующие лидеры начнут атаку.

Обеспокоенность причинами конфликта в Нагорном КарабахеБез успешных посреднических усилий по нарушению прекращения огня, возобновлении напряженности угрожают возобновить военный конфликт между республиками, дестабилизировать регион Южного Кавказа. Это может также нарушить экспорт нефти, газа из региона, поскольку Азербайджан, производящий более 850 000 баррелей нефти за день, является значительным экспортером нефти, газа, потребляемые Европой, Центральной Азией.

Это может также нарушить экспорт нефти, газа из региона, поскольку Азербайджан, производящий более 850 000 баррелей нефти за день, является значительным экспортером нефти, газа, потребляемые Европой, Центральной Азией.

Россия пообещала защитить Армению, Турция обязалась поддержать Азербайджан, а Иран имеет большое азербайджанское меньшинство, которое может эскалировать кризис, запутав вовлеченные стороны.

Нагорный Карабах на картеГЛОБАЛЬНАЯ ЛОЖЬ О КАРАБАХЕ! ЧЕЙ КАРАБАХ НА САМОМ ДЕЛЕ?ВСЕ МОЛЧАТ О ГЛАВНОМ!! Обе стороны переливают из пустого в порожнее, но никто не делает подробный юридический анализ, каким статусом РЕАЛЬНО обладает Карабах в соответствии со всеми законами. А ведь ответ на этот вопрос мог бы остановить войну. Этим и займемся.

А ведь ответ на этот вопрос мог бы остановить войну. Этим и займемся.Нагорный Карабах, конфликт, причины войны в Нагорном Карабахе — 1 октября 2020

Все новости«Нет сети вообще». На Урале клиенты крупного сотового оператора остались без связи

На окраине Екатеринбурга отремонтируют дорогу, которую разрушили грузовики: впечатляющие фото

На Пасху не увлекайтесь: врачи рассказали, кому нельзя есть яйца

На ВИЗе выставили на продажу готовые квартиры в новостройке с ипотекой от 4%. В чем подвох

В Екатеринбурге провели эксперимент с нейросетями и проверили, насколько им можно доверять

Грандиозное событие Урала: выставка Build Ural 2023 стартует уже 18 апреля

Скажи Центру: «Не сегодня». Какие микрорайоны пользуются популярностью у горожан

«Там граната». В самом центре Екатеринбурга людей срочно вывели из здания

«Это реальная демократия». Председатель оборонного комитета Госдумы — о либеральности закона про цифровой военкомат

В детском саду на окраине Екатеринбурга разразилась война: всё из-за мамы, которая пачками пишет жалобы

«Сказали, рак четвертой стадии»: история бизнесмена, который месяц думал, что умирает, а оказалось — перепутали анализы

«Друзья подставили, был осужден по 228-й». На Урале простятся с бойцом «Вагнера», погибшим в ходе СВО

На Урале простятся с бойцом «Вагнера», погибшим в ходе СВО

«Мы тут как бомжи с пропиской!» На Урале сельское общежитие разваливается на глазах у жильцов

«Вторжение арктического воздуха». В Екатеринбург резко вернутся морозы

Повестки будут присылать на «Госуслуги». Что меняет новый закон для призывников: главное

Одна ошибка — и ты без денег? Почему ФНС отказывает россиянам в налоговых вычетах

«Ему недавно пришла повестка». Что известно о парне, который упал на рельсы в екатеринбургском метро

«С остервенением ломают всё подряд»: уральцы обозлились на подростков, гуляющих на новой детской площадке

«Он вкусняшками их приманивал». Видео из уральского поселка, где учителя музыки обвинили в педофилии

Полуголые девушки показали смелый спектакль в Екатеринбурге. На него приехали из Москвы и Дубая (18+)

«Угрожали ножом». В Екатеринбурге толпа подростков набросилась на детей: видео

«Выживаем как можем»: жители частных домов в Екатеринбурге остались без света и тепла

«Мчался по дороге». На Вторчермете бесправник на Mercedes насмерть сбил пешехода

На Вторчермете бесправник на Mercedes насмерть сбил пешехода

На ЖБИ школьники бросили трубу с балкона многоэтажки. Опасные игры попали на видео

«Дети ее боятся»: на Широкой Речке очень грубая бабушка тиранит молодую семью. Видео

Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ: новости СВО за 12 апреля

Под Екатеринбургом разгорелся мощный пожар. Дым видно даже из другого города

На свердловской трассе пьяный водитель на ВАЗе сбил автоинспектора

В бывшем «Макдаке» заметили тараканов. Усатые насекомые бегали прямо по залу ресторана

«Собрала его вещи в мусорные мешки»: Ксения Бородина раскрыла правду о многочисленных изменах бывшего мужа

В Историческом сквере Екатеринбурга вырыли огромную яму. Что там происходит?

Lada с китайским акцентом. Что будет выпускать АВТОВАЗ на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Не опять, а снова. Екатеринбуржцев известили о резком повышении цен на сотовую связь

И полотенца тоже? 5 вещей, которые нельзя хранить в ванной (но мы всё равно так делаем)

Перед Пасхой в Екатеринбурге взлетели цены на яйца

Уснул за рулем. На ЕКАД Hyundai вылетел на встречку и врезался в фуру

На ЕКАД Hyundai вылетел на встречку и врезался в фуру

Главный по тарифам в Свердловской области объяснил, почему отменили скидку на электричество

«Заплыли глаза, всё тело в волдырях». Екатеринбуржец угодил в больницу после обеда в «Гринвиче»

8 ярких фактов о Гагарине — они превращают его из покорителя галактики в обычного человека

Все новости

Город Шуша, который относится к Нагорному Карабаху. Сейчас он выглядит полуразрушенным

Фото: предоставлено Ильгаром Искендеровым

Поделиться

Между Арменией и Азербайджаном вновь вспыхнул многолетний вооруженный конфликт. Причиной послужили территориальные споры о том, кому принадлежат земли Нагорного Карабаха. В обеих странах ввели военное положение. В Армении объявили полную мобилизацию населения, в Азербайджане — частичную. По разным данным, с обеих сторон количество жертв уже достигло нескольких сотен.

В Баку утверждают, что территория Нагорного Карабаха — это часть Азербайджана, а вмешательство Армении — это провокация. В Ереване объясняют свои притязания тем, что на этой земле испокон веков живут армяне. Мы пообщались с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым, чтобы разобраться, почему погибают мирные жители и как по-настоящему проявляется любовь к родине.

— Объясните, пожалуйста, в чем главная причина конфликта вокруг Нагорного Карабаха?

— Нагорный Карабах — это территория, которая включает в себя сам Нагорный Карабах и Шушинский район. Но есть еще семь районов вокруг этих земель — Кельбаджар, Лачин, Кубатлы, Зангелан, Джебраил, Физули и Агдам. Это дополнительно оккупированные семь районов, которые не имеют никакого отношения к Нагорному Карабаху. Посмотрите на карту Азербайджана. Вкупе это 20% нашей территории. У нас забрали эти земли не по доброй воле.

Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров

org/Person»>Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

— Но прямой дороги из Еревана не через Азербайджан в Карабах нет?

— Нет, Карабах не граничит с Арменией. Чтобы территория их страны была соединена с Карабахом, нужен проход. Соответственно, четыре района, прилегающие к границе, подпадают под оккупацию, они — связующее звено с Арменией. А потом армяне пошли дальше и сделали буферную зону перед Карабахом, это еще три области. Итого семь районов вокруг Карабаха, которые им не являются.

Коричневым выделена территория Нагорного Карабаха, охрой — земли, на которые Карабах претендует

Фото: wikipedia.org

Поделиться

Суть вопроса в том, руководство нашей страны во главе с президентом совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, одним из которых является Российская Федерация, неоднократно предлагали несколько вариантов мирного, дипломатического решения вопроса, но армянской стороной не рассматривался ни один из них. Мы прекрасно понимаем, что люди, проживающие в Карабахе, одни, без Армении, не смогли бы начать вооруженный конфликт. Поэтому мы рассматриваем это, как Армяно-Азербайджанский конфликт, потому что Ереван поддерживает сепаратистский режим, который они установили в Карабахе.

Мы прекрасно понимаем, что люди, проживающие в Карабахе, одни, без Армении, не смогли бы начать вооруженный конфликт. Поэтому мы рассматриваем это, как Армяно-Азербайджанский конфликт, потому что Ереван поддерживает сепаратистский режим, который они установили в Карабахе.

При этом мы эту ситуацию называем освободительной войной, мы боремся за свое отечество, часть которого у нас отобрали силой, за родину, на которой мы жили. Не надо глубоко знать историю, достаточно взглянуть на названия этих регионов. Но если понадобится обратиться к углубленной истории, мы всегда можем это сделать.

Кубатлы — населенный пункт входит в территорию Карабаха. Казалось бы, умиротворяющий вид должен принимать туристов, а не военных

Фото: предоставлено Ильгаром Искендеровым

Поделиться

— При этом на картах мира Карабах как отдельное государство не найти, как и то, что эти земли относятся к Армении…

— Мировое сообщество определило целостность Азербайджана в том виде, в котором страна получила независимость. Она получила независимость вместе с Карабахом, с тем регионами, которые сейчас оккупированы. Эти границы определились еще во время Советского Союза. А сейчас мы возвращаем наши территории и наши земли.

Она получила независимость вместе с Карабахом, с тем регионами, которые сейчас оккупированы. Эти границы определились еще во время Советского Союза. А сейчас мы возвращаем наши территории и наши земли.

При этом переговорный процесс длится уже 30 лет, были обращения к Еревану, была масса договоренностей, но после прихода к власти сегодняшнего руководства в Армении продолжить этот диалог, увы, стало невозможно.

— А что привело к прекращению диалога?

— В армянском парламенте провокационно заявили, что Карабах — это Армения, и точка. Они начали проводить там выборы согласно своему выдуманному режиму, делать выпады и военные провокации в районах, которые не имеют отношения к проблеме Нагорного Карабаха. Так, в июле этого года Товузский район Азербайджана, находящийся в 250 км от Карабаха, попал под обстрел артиллерии. Завязались бои. Были погибшие из мирного населения. В ходе последних боев был обстрелян всем известный город Нафталан. А еще происходит уничтожение исторических памятников азербайджанского происхождения. Всё это приводит к тому, что диалог прервался.

Всё это приводит к тому, что диалог прервался.

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Поделиться

Президент нашей страны Ильхам Алиев неоднократно заявлял на разных уровнях международной арены о том, что соседи наши готовятся к войне, и все эти действия не просто так.

В воскресенье, 27 сентября, с утра опять началась бомбежка наших приграничных к оккупированным территорий. В этой ситуации терпеть нет возможности, начали погибать мирные жители. Мы ежемесячно теряем людей, у нас могут погибнуть три, пять, десять человек под снайперским огнем армянских винтовок. В ответ наши открывают огонь.

— Но ведь Закавказье — это небольшая территория, там буквально на нескольких квадратных километрах живёт множество народов…

— Да, на территории Азербайджана проживают армяне и по сей день. Увы, на территории Армении и Нагорного Карабаха на данный момент азербайджанцев нет. Во время боевых действий по захвату земель были проведены этнические чистки не только в Карабахе, но и в Армении. Я могу говорить в общей сложности о населении около миллиона человек из беженцев и вынужденных переселенцев. Это в промежуток с 88-го по 94 год. Жесткие противодействия были в начале 90-х, потом Ходжалинская трагедия в 92-м, и в 94-м был подписан протокол о прекращении огня, начались переговоры.

Я могу говорить в общей сложности о населении около миллиона человек из беженцев и вынужденных переселенцев. Это в промежуток с 88-го по 94 год. Жесткие противодействия были в начале 90-х, потом Ходжалинская трагедия в 92-м, и в 94-м был подписан протокол о прекращении огня, начались переговоры.

Сейчас Азербайджан готов к переговорам, но уже на своих условиях, потому что народу после 30 лет терпеливого ожидания необходимо вернуть свои территории. Это земля предков.

Лачын находится в 60 километрах от Степанакерта, неофициальной столицы Карабаха

Фото: предоставлено Ильгаром Искендеровым

Поделиться

— А что с мирным населением?

— Наши военные перед контрнаступлением неоднократно обращались к людям, которые проживают на оккупированных территориях: «Если не хотите воевать и погибать, покиньте оккупированные земли». В тех частях страны, где идут боевые действия, мирных жителей нет. Такие обращение были также и к армянским военным. Однако остановить боевые столкновения уже не представляется возможным. Но мы всегда готовы к переговорам.

Такие обращение были также и к армянским военным. Однако остановить боевые столкновения уже не представляется возможным. Но мы всегда готовы к переговорам.

— Мы общались с главой армян в Свердловской области Масисом Назаряном, он говорил, что молодые армяне уже готовы ехать. А что с азербайджанцами?

— Урал — это территория России, любой человек, который тут проживает, должен понимать, что живет в рамках правового государства, а значит, провокации тут недопустимы. Но за родину мы горим душой, и соотечественники проявляют солидарность.

Мемориал в Шушах, который установили после операции «Свадьба в горах» (8–9 мая 1992 года)

Фото: Raffi Kojian / wikipedia.org

Поделиться

— Много ли людей, которые хотят поехать защищать родину?

— Да, много. Обращаются не только из Екатеринбурга и с Урала, но и из разных регионов. Обращение поступают и из Сибири, и с Дальнего Востока. И это уже больше чем патриотизм, это любовь к родной земле. Это желание несмотря ни на что разменять свою жизнь на свободу родины.

И это уже больше чем патриотизм, это любовь к родной земле. Это желание несмотря ни на что разменять свою жизнь на свободу родины.

При этом мы понимаем, что армия у нас сильная. В этой связи нет необходимости в добровольцах, это позиция властей нашей страны.

Город Кельбаджар когда процветал и принимал толпы туристов. Сейчас он в руинах

Фото: предоставлено Ильгаром Искендеровым

Поделиться

— Те, кто обращается к вам, какую помощь предлагают?

— И финансовая помощь, и продовольствие. Если дать команду, то они принесут. Но пока такой необходимости нет.

— Но пока никто не едет в окопы?

— Границы сейчас закрыты, их пересечение пока приостановлено. Во-первых, из соображений безопасности, во-вторых, это подразумевает формат военного положения, частичной мобилизации. При этом надо понимать, что мы находится в состоянии пандемии. Она тоже внесла свои коррективы.

Беженцы, которые уходят от битвы за Кельбаджар во время весенне-летней кампании 1993 года Карабахской войны

Фото: Ilgar Jafarov / wikipedia.org

Поделиться

Мы уже пообщались с представителями армянской и азербайджанской диаспор в Екатеринбурге и выяснили их позиции. Оказывается, с обеих сторон есть молодые люди, готовые ехать и воевать.

По теме

23 ноября 2021, 13:23

Семьи ждали их полгода: военные вернулись в Екатеринбург из секретной командировки в Нагорный Карабах16 июня 2021, 09:30

Военных из Екатеринбурга тайно отправили в Нагорный Карабах11 марта 2021, 16:25

Командование ЦВО сообщило, что екатеринбургских военных не отправят в Карабах09 марта 2021, 13:20

«Угрожали уволить по статье». Сотни екатеринбургских военных отправят в Нагорный Карабах09 ноября 2020, 22:28

Минобороны сообщило о сбитом российском вертолете на границе с Арменией28 сентября 2020, 16:10

«Готовы ехать защищать»: армянская и азербайджанская диаспоры — о конфликте в Нагорном Карабахе27 сентября 2020, 14:20

В Нагорном Карабахе и Армении объявили военное положение. Рассказываем, что происходит

Рассказываем, что происходит

Иван Шестак

Корреспондент E1.RU

Конфликт в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАрменияАзербайджан

- ЛАЙК12

- СМЕХ3

- УДИВЛЕНИЕ1

- ГНЕВ12

- ПЕЧАЛЬ6

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ84

Читать все комментарии

Гость

Войти

Новости РЎРњР?2Нагорно-карабахский конфликт: истоки, динамика и заблуждения

Поиск

Загрузок: 2 доступно

Пределы лидерства элит и обществ в соглашении о мирном процессе по Нагорному Карабаху, выпуск 17.pdf (2 МБ) Пределы лидерства элит и обществ в соглашении о мирном процессе в Нагорном Карабахе, аналитический обзор, выпуск 17.pdf (163 КБ)Доступно на Английский

АвторыТомас де Ваал

Скачать статью

Томас де Ваал прослеживает историю армяно-азербайджанских отношений и развеивает мысль о «столкновении древней ненависти». Он показывает, что в основе конфликта лежат узкие политические нарративы, которые обе стороны стали использовать, воображая себя и друг друга.

Он показывает, что в основе конфликта лежат узкие политические нарративы, которые обе стороны стали использовать, воображая себя и друг друга.

Нагорно-карабахский конфликт начался внезапно в 1988 году: столкновение политических амбиций в отношении традиционно спорной территории в момент имперского упадка. Томас де Ваал обсуждает четыре элемента, которые способствовали разногласиям в советскую эпоху: расходящиеся национальные нарративы, спорные территориальные границы, нестабильная система безопасности и отсутствие диалога между двумя сторонами.

Прослеживая армяно-азербайджанскую напряженность, он опровергает идею «столкновения древней ненависти», подчеркивая, что у большинства армян и азербайджанцев до 1988 года были хорошие отношения. недостатки, которые увековечили взаимную неуверенность, и в основе конфликта лежат узкие политические нарративы, которые две стороны стали использовать в воображении себя и другого.

Введение

Все конфликты имеют предысторию. Немногие имеют столь ясное начало, как нагорно-карабахский конфликт. Основные позиции – решимость карабахских армян отделиться от Азербайджана при поддержке Армении и решимость азербайджанцев остановить это – были приняты в феврале 1988 года, и в этом месяце как на ровном месте вспыхнули беспорядки в форме демонстраций, забастовки, политические ссоры, бегство беженцев и погромы. Эти полномасштабные армяно-азербайджанские бои разгорелись лишь в конце 19-го91 больше вопрос вооружения, чем намерения.

Немногие имеют столь ясное начало, как нагорно-карабахский конфликт. Основные позиции – решимость карабахских армян отделиться от Азербайджана при поддержке Армении и решимость азербайджанцев остановить это – были приняты в феврале 1988 года, и в этом месяце как на ровном месте вспыхнули беспорядки в форме демонстраций, забастовки, политические ссоры, бегство беженцев и погромы. Эти полномасштабные армяно-азербайджанские бои разгорелись лишь в конце 19-го91 больше вопрос вооружения, чем намерения.

События февраля 1988 года были драматичными, внезапными и почти повсеместно непредвиденными в Европе, которая почти забыла о силе национализма как политической силы. В этом смысле, будучи первой серьезной националистической ссорой позднекоммунистической эпохи, карабахский конфликт можно назвать и самым неожиданным, и самым предопределенным из всех этих споров. Конфликт в большей степени, чем любой другой в Югославии или Советском Союзе, был почти неизбежен, потому что его причины лежали в «глубинной структуре» отношений между двумя его партиями в позднекоммунистические времена.

Повествование о Карабахе: идентичность и право собственности

Противоречивые национальные нарративы пронизывали оба общества на всех уровнях. Перед началом боевых действий интеллектуалы сформулировали подробные аргументы, которые сформировали национальную систему отсчета того, что происходило на поле боя. Эти позиции были впервые обозначены во время постсталинской «оттепели» 1960-х годов, инициированной советским лидером Никитой Хрущевым, которая создала условия для санкционированных, или «ортодоксальных», форм национализма. Однако их оказалось трудно контролировать, поскольку диаметрально противоположные версии истории позже распространялись такими писателями, как Зия Бунятов и Зорий Балаян.

Когда в 1988 году конфликт вырвался на поверхность, группы памфлетистов и пропагандистов с обеих сторон были готовы броситься в брешь и начали выпускать работы с такими названиями, как «Карабах: виновная сторона трагедии известна». К сожалению, мало что изменилось в этом отношении. Эти идеологические баталии продолжаются и по сей день в Интернете среди узкой аудитории, однако опросы общественного мнения в обеих странах показывают, что подавляющее большинство респондентов считает невозможным передачу Карабаха «другому» в любом мирном соглашении. С обеих сторон принято считать, что быть без Нагорного Карабаха — значит иметь незавершенную национальную идентичность, что армянская или азербайджанская государственность без него — чахлая и израненная вещь. Это, в свою очередь, подпитывает более широкое ощущение незащищенности перед лицом угрозы, исходящей от «другого» и его союзников, реальной или воображаемой.

Не следует сбрасывать со счетов эти опасения как фантазии – ведь современная история как армян, так и азербайджанцев содержит достаточно реальных примеров катастроф и потерь, чтобы давать основания для подлинной неуверенности. В обеих странах гораздо больше соотечественников живет за пределами родного государства, чем внутри него, в результате войны, изгнания и договоров великих держав. Туркменчайский договор 1828 г. разделил Азербайджан на две части – российскую и иранскую, а великодержавная политика 1915-21 гг. урезала Армению. В то время как массовые убийства армян в Анатолии в 1915 карликов по масштабу всего, что было совершено по соседству в современной истории, азербайджанцы также сильно пострадали от истории начала ХХ века – часто от рук армян. Именно те эпизоды, когда азербайджанцы и армяне страдали друг от друга (а не русские, грузины или другие), были в центре внимания современных националистических нарративов.

В обеих странах гораздо больше соотечественников живет за пределами родного государства, чем внутри него, в результате войны, изгнания и договоров великих держав. Туркменчайский договор 1828 г. разделил Азербайджан на две части – российскую и иранскую, а великодержавная политика 1915-21 гг. урезала Армению. В то время как массовые убийства армян в Анатолии в 1915 карликов по масштабу всего, что было совершено по соседству в современной истории, азербайджанцы также сильно пострадали от истории начала ХХ века – часто от рук армян. Именно те эпизоды, когда азербайджанцы и армяне страдали друг от друга (а не русские, грузины или другие), были в центре внимания современных националистических нарративов.

Современность карабахского конфликта

Первые серьезные армяно-азербайджанские трения можно проследить до конца девятнадцатого века. Армяне и азербайджанцы были двумя основными национальными группами на границе между Российской, Османской и Персидской империями и, как таковые, были смешаны на территории, простирающейся на сотни миль. Исторически сложилось так, что армяне, как правило, были более успешной социально-экономической группой с большей концентрацией в городах как процветающий купеческий класс. С ростом национализма и обострением русско-османского конфликта в конце девятнадцатого века армяне стали самой воинственной и самой уязвимой общиной в Османской Анатолии. И хотя за несколько поколений до того, как в основном азербайджанцы-шииты и в основном турки-сунниты могли найти мало общего, они все чаще находили общее дело – и армяне идентифицировали их как одно и то же. Это привело к тому, что армяне обобщили, что азербайджанцы также являются «тюрками» и, следовательно, разделяют соучастие в 19-м веке.15 геноцид.

Исторически сложилось так, что армяне, как правило, были более успешной социально-экономической группой с большей концентрацией в городах как процветающий купеческий класс. С ростом национализма и обострением русско-османского конфликта в конце девятнадцатого века армяне стали самой воинственной и самой уязвимой общиной в Османской Анатолии. И хотя за несколько поколений до того, как в основном азербайджанцы-шииты и в основном турки-сунниты могли найти мало общего, они все чаще находили общее дело – и армяне идентифицировали их как одно и то же. Это привело к тому, что армяне обобщили, что азербайджанцы также являются «тюрками» и, следовательно, разделяют соучастие в 19-м веке.15 геноцид.

Армяно-азербайджанские бои 1917-20 гг. можно рассматривать как грязную попытку провести границы и построить жизнеспособное государство – кровавый процесс, разыгравшийся в остальной части Восточной Европы и на Балканах. Это также была война по доверенности, когда Россия и Турция продолжали давний территориальный конфликт, который длился большую часть предыдущего века, каждая из которых использовала армян и азербайджанцев соответственно в качестве своих местных союзников.

Беда Карабаха в том, что он всегда оказывался посредине. Географически он располагался на азербайджанской стороне горного водораздела, протекающего между двумя странами. Демографически он был смешанным, как это, по-видимому, было на протяжении столетий: в горах преобладали армяне, а на равнинах больше азербайджанцев, а также в городе Шуша (или Шуши, как его называли армянские жители). В культурном отношении это имело большое значение для обеих сторон. Для армян значение Карабаха заключалось в десятках армянских церквей, разбросанных по территории, его традиции местной автономии через средневековых князей-мелик и воинственной репутации карабахских армян. У азербайджанцев ассоциации были прежде всего с ханством, основанным вокруг великого города Шуши восемнадцатого века, и с великим культурным расцветом композиторов и поэтов, таких как Вагиф, Натеван и Узеир Гаджибеков. Короче говоря, Карабах был культурно богатой пограничной зоной, как Эльзас, Фландрия или Кашмир, и, как и они, обречен стать полем битвы.

В 1920-21 гг. единственным «решением» этого спора могла быть либо военная победа, как это в основном произошло в Анатолии, Зангезуре и Нахичевани, либо навязывание имперской властью новой структуры сверху. После того как британцам не удалось навязать урегулирование, имперскими арбитрами оказались большевики, чья 11-я армия в мае 1920 г. захватила Карабах. 5 июля 1921 г. большевистский Кавказский комитет, Кавбюро, под председательством часть Карабаха будет частью Азербайджана. 19 июля23 В составе Азербайджана была создана Нагорная (или Нагорно-Карабахская) автономная область (НКАО), в границах которой преобладало армянское население, составлявшее 94 процента от общего числа жителей.

Эта договоренность превратила НКАО в один из двух примеров в советской системе автономной области внутри одной союзной республики, которая имела сильную принадлежность к другой союзной республике (другой пример, Крым с русским большинством, хотя и нестабильный, оказался менее расщепленный случай). Противоречия такого устройства никогда открыто не обсуждались, но два национальных нарратива все еще были далеки друг от друга: многие армяне так и не приняли 1921 решение и протесты против него были приняты в 1945, 1965 и 1977 годах. 20 февраля 1988 года местный Совет НКАО проголосовал за то, чтобы просить Советское правительство разрешить Карабаху выйти из состава Советского Азербайджана и стать частью Советской Армении. Возможно, можно было предсказать, что голосование застало азербайджанцев врасплох: для них то, что Нагорный Карабах был частью их республики, было самоочевидным фактом, подкрепляемым повседневными новостями, а также научной литературой, в которой подчеркивалось азербайджанское наследие этой территории.

Противоречия такого устройства никогда открыто не обсуждались, но два национальных нарратива все еще были далеки друг от друга: многие армяне так и не приняли 1921 решение и протесты против него были приняты в 1945, 1965 и 1977 годах. 20 февраля 1988 года местный Совет НКАО проголосовал за то, чтобы просить Советское правительство разрешить Карабаху выйти из состава Советского Азербайджана и стать частью Советской Армении. Возможно, можно было предсказать, что голосование застало азербайджанцев врасплох: для них то, что Нагорный Карабах был частью их республики, было самоочевидным фактом, подкрепляемым повседневными новостями, а также научной литературой, в которой подчеркивалось азербайджанское наследие этой территории.

Здесь следует отметить ключевой момент, а именно то, что эти основные структурные напряжения в архитектуре региона мало повлияли на повседневную жизнь проживающих там жителей. Как скажут вам большинство армян и азербайджанцев, у них традиционно были лучшие торговые отношения друг с другом, чем у обеих общин с грузинами; уровень смешанных браков также был высок. Советские карабахцы из обеих общин, как правило, говорили на двух языках, поддерживали хорошие отношения со своими соседями и мало беспокоились о националистических нарративах, распространяемых интеллектуалами в Ереване или Баку.

Советские карабахцы из обеих общин, как правило, говорили на двух языках, поддерживали хорошие отношения со своими соседями и мало беспокоились о националистических нарративах, распространяемых интеллектуалами в Ереване или Баку.

Поэтому рассматривать карабахский конфликт как столкновение «древней ненависти» или как религиозный спор является элементарной ошибкой. Культурные, деловые и брачные связи по-прежнему связывают армян и азербайджанцев в Москве, Грузии и Иране – практически везде за пределами зоны карабахского конфликта.

Дилеммы безопасности

Что же тогда толкнуло этих обычных соседей на конфликт друг с другом? Стремительный подрыв безопасности и доверия можно объяснить негибкостью советского государства, которое не смогло справиться с политическими противоречиями, присущими Нагорному Карабаху. Сильно централизованная система обеспечивала безопасность посредством страха, но у нее почти не было механизмов разрешения споров между двумя сообществами на основе консенсуса.

Советский Союз создал территориальные единицы, определяемые по национальному признаку, но не допускал свободного формирования горизонтальных гражданских связей в обществе в смысле участия в общественной жизни организаций, не определяемых ни по национальному признаку, ни коммунистической партии. К 1988 году идеологический социализм исчез как руководящий принцип, поэтому, когда разразился кризис, было слишком логично, что и армяне, и азербайджанцы проявили верность своей национальности и родине, а не мнимым идеалам «братства» и «рабочей солидарности». . Они не были заинтересованы в двустороннем диалоге в поисках приемлемого компромисса, даже если бы хотели. Ни один карабахский армянин не подумал настаивать на своем в Баку, и никакое бакинское руководство не подумало пригласить их: один карабахский армянин, выступавший за компромисс, Валерий Григорян, входил в делегацию из Степанакерта в Баку в 1919 году.91, был убит по возвращении. Вместо этого обе стороны инстинктивно отправляли делегации в Москву и звонили в Кремль, чтобы прислушаться к руководству коммунистической партии. Оба считали, что это спор, арбитром которого будет Москва и в котором будет один победитель.

Оба считали, что это спор, арбитром которого будет Москва и в котором будет один победитель.

Таким образом, простые люди вскоре потеряли все связи, которые у них были со своими соседями и друзьями. Как только начался политический спор, жители Шуши и Степанакерта могли быть идентифицированы только как армяне или азербайджанцы — акт идентификации, который, когда дело касалось смешанных браков, должен был быть сделан преднамеренно. У них не было третьего выбора, кроме голосования ногами и полного отъезда из родного города. Показательно, что армяно-азербайджанская община с самым сильным гражданским самосознанием, бакинская, дольше всех пережила политическое напряжение и распалась только 19 января.90.

Некоторые считают этот разрыв отношений экономически мотивированным – ссорой из-за скудных ресурсов – однако и этот анализ не выдерживает критики. Напряженность в Карабахе на десятилетия предшествовала депрессивной советской экономике 1980-х годов, и провинция была ненамного беднее многих других частей Советского Союза, имея средние экономические показатели для Азербайджана и немного беднее Армении. Обещание «маленького ренессанса» Горбачевым и большой приток инвестиций из Москвы во главе с Аркадием Вольским в 1988-89 годов было недостаточно, чтобы убедить карабахских армян в том, что в их интересах оставаться в составе Советского Азербайджана.

Обещание «маленького ренессанса» Горбачевым и большой приток инвестиций из Москвы во главе с Аркадием Вольским в 1988-89 годов было недостаточно, чтобы убедить карабахских армян в том, что в их интересах оставаться в составе Советского Азербайджана.

От конфликта к насилию

Головокружительная скорость, с которой происходили события в начале 1988 года, свидетельствует о том, насколько нестабильной была ситуация. Сначала большая группа азербайджанцев бежала с юга Армении, жалуясь на жестокое преследование (несколько месяцев назад уехала меньшая группа). Затем Нагорно-Карабахский Совет провел свое беспрецедентное голосование. Это привело к митингам в Степанакерте и Баку, а затем к самым масштабным демонстрациям, когда-либо виденным в послевоенном Советском Союзе, в Ереване. В то же время в послевоенном Советском Союзе произошла первая крупная забастовка рабочих в Нагорном Карабахе.

Баланс от конфронтационной политики к открытому конфликту перевернули погромы в Сумгаите 28-29 февраля 1988 года. Они произошли из горючей смеси ингредиентов: депрессивный и загрязнённый город со смешанным этническим сообществом; внезапный приток в Сумгаит азербайджанцев, бежавших из Армении; руководство города либо растерялось, либо отсутствовало; молчание властей Москвы; сообщает, что в Карабахе убиты двое азербайджанцев; и серия гневных демонстраций. Все это вылилось в жестокий погром в армянском квартале города, приведший к запоздалому вооруженному вмешательству советской армии. Официальное число погибших (почти наверняка достоверное, поскольку оно соответствует спискам названных жертв) составило 26 армян и 6 азербайджанцев. Сумгаит фактически превратил карабахский спор в карабахский конфликт, и только отсутствие доступа к оружию предотвратило немедленную эскалацию войны.

Они произошли из горючей смеси ингредиентов: депрессивный и загрязнённый город со смешанным этническим сообществом; внезапный приток в Сумгаит азербайджанцев, бежавших из Армении; руководство города либо растерялось, либо отсутствовало; молчание властей Москвы; сообщает, что в Карабахе убиты двое азербайджанцев; и серия гневных демонстраций. Все это вылилось в жестокий погром в армянском квартале города, приведший к запоздалому вооруженному вмешательству советской армии. Официальное число погибших (почти наверняка достоверное, поскольку оно соответствует спискам названных жертв) составило 26 армян и 6 азербайджанцев. Сумгаит фактически превратил карабахский спор в карабахский конфликт, и только отсутствие доступа к оружию предотвратило немедленную эскалацию войны.

Кризис управления

Хотя существует множество конспирологических теорий о Сумгаите, множество доказательств свидетельствует о том, что это был массовый всплеск насилия, плохо организованный советскими властями, но не спровоцированный и тем более не спровоцированный ими. Москва сыграла далеко не блестящую роль в развязывании конфликта, но ошибочно, как до сих пор делают многие на Кавказе, обвинять начало спора в 1988 году в манипуляциях центра, когда большинство простых армян и азербайджанцев отодвигалось на второй план. роль наблюдателей. Все документы Политбюро того времени показывают, что центральный орган принятия решений в Советском Союзе сразу же потерял сознание, не в силах справиться с нежелательным и незнакомым вызовом. Горбачев сразу же оказался не в своей тарелке, потому что республиканские коммунистические партии Армении и Азербайджана отказались подчиниться его пожеланиям. В порыве разочарования, типичном для этого периода, Горбачев обрушился с критикой на партийных лидеров как в Баку, так и в Ереване, пожаловавшись на заседание Политбюро, созванное для обсуждения сумгаитских событий 29 сентября.Февраль 1988 г.: «Нам нужна информация, и ее трудно получить — обе стороны скрывают ее. Задействованы все».

Москва сыграла далеко не блестящую роль в развязывании конфликта, но ошибочно, как до сих пор делают многие на Кавказе, обвинять начало спора в 1988 году в манипуляциях центра, когда большинство простых армян и азербайджанцев отодвигалось на второй план. роль наблюдателей. Все документы Политбюро того времени показывают, что центральный орган принятия решений в Советском Союзе сразу же потерял сознание, не в силах справиться с нежелательным и незнакомым вызовом. Горбачев сразу же оказался не в своей тарелке, потому что республиканские коммунистические партии Армении и Азербайджана отказались подчиниться его пожеланиям. В порыве разочарования, типичном для этого периода, Горбачев обрушился с критикой на партийных лидеров как в Баку, так и в Ереване, пожаловавшись на заседание Политбюро, созванное для обсуждения сумгаитских событий 29 сентября.Февраль 1988 г.: «Нам нужна информация, и ее трудно получить — обе стороны скрывают ее. Задействованы все».

Оглядываясь назад, Горбачев, вероятно, мог использовать только две тактики в 1988 году, чтобы погасить этот нарастающий пожар. Его заслуга в том, что он не попробовал первое, то есть массовые репрессии. Массовые аресты всех политических активистов в Армении и Азербайджане могли на короткое время запугать население обеих советских республик, но это повлекло бы за собой большую политическую цену для Горбачева и, несомненно, только отложило бы проблемы на более поздний срок. Второй вариант был еще более фантастическим даже для самого либерального лидера в советской истории. Это должно было стать началом демократических дебатов, направленных на поиск консенсуса — путем вылета в регион, проведения переговоров, проведения независимого расследования проблем, связанных со спором, и переговоров о компромиссном решении. На Советском Кавказе 1988 такая инициатива была просто невообразимой. Примечательно, что когда и армяне, и азербайджанцы продолжают критиковать Горбачева за его роль в карабахском споре, то не за его неспособность быть справедливым посредником, а за то, что он не использовал авторитет Кремля для передачи Нагорного Карабаха его справедливому владельцу.

Его заслуга в том, что он не попробовал первое, то есть массовые репрессии. Массовые аресты всех политических активистов в Армении и Азербайджане могли на короткое время запугать население обеих советских республик, но это повлекло бы за собой большую политическую цену для Горбачева и, несомненно, только отложило бы проблемы на более поздний срок. Второй вариант был еще более фантастическим даже для самого либерального лидера в советской истории. Это должно было стать началом демократических дебатов, направленных на поиск консенсуса — путем вылета в регион, проведения переговоров, проведения независимого расследования проблем, связанных со спором, и переговоров о компромиссном решении. На Советском Кавказе 1988 такая инициатива была просто невообразимой. Примечательно, что когда и армяне, и азербайджанцы продолжают критиковать Горбачева за его роль в карабахском споре, то не за его неспособность быть справедливым посредником, а за то, что он не использовал авторитет Кремля для передачи Нагорного Карабаха его справедливому владельцу. — их.

— их.

Факты показывают, что Москва фактически утратила полный контроль как над Арменией, так и над Азербайджаном еще в 1988 году. Горбачев сменил обоих лидеров Коммунистической партии в Баку и Ереване в мае 1988, только чтобы обнаружить, что их преемники заняли еще более жесткую позицию в вопросе Нагорного Карабаха. Обе советские республики приступили к процессу государственного строительства, приняв новые националистические символы, создав новые институты и в массовом порядке депортировав соответствующие армянские или азербайджанские меньшинства.

Еще один переломный момент наступил в январе 1990 года, когда советское руководство потеряло Азербайджан, сначала уступив улицы Баку националистической оппозиции, а затем многократно усугубив положение, направив в город армию для разгрома Народного фронта Азербайджана и убив десятки гражданских лиц. Первыми жертвами этого кризиса стали оставшиеся в Баку армяне, более 90 из них погибли в погромах до того, как их эвакуировали из города, окончательно утратившего репутацию пристанища многонациональной толерантности.

Эскалация и открытая война

Распад Советского Союза в 1991 году превратил карабахский конфликт из гражданской войны в межгосударственную. Когда 15 бывших советских республик стали независимыми государствами в пределах своих советских границ, Нагорный Карабах был официально признан на международном уровне как часть Азербайджана — центральный вопрос, который до сих пор остается в центре спора. В то же время передача советских вооружений каждой из сторон увеличивала поражающую способность обеих сторон.

В чисто физическом плане географические и демографические реалии на местах противопоставили азербайджанскую сторону, окружавшую Нагорный Карабах азербайджанскими городами и селами, армянской стороне, которая была отделена от соседней Армении, но имела гораздо больший контроль над самим Карабахом. Таким образом, военный исход конфликта зависел от способности азербайджанцев блокировать Нагорный Карабах и навязать ему свои условия, в отличие от способности армян вырваться из-за военного кордона и соединиться с соседней Арменией.

Самыми черными эпизодами войны с армянской точки зрения являются безжалостный азербайджанский обстрел Степанакерта в 1991-92 годах и зачистка Карабаха азербайджанскими войсками в 1992 году. , подавляющее большинство мирных жителей, были убиты армянскими войсками в Ходжалы и его окрестностях в феврале 1992 года.92-94 и изгнание полумиллиона человек из этих регионов. Последствия этого распространения войны на обширную территорию за пределами Нагорного Карабаха (если включить сам Карабах, то армяне в настоящее время контролируют 13,6% международно признанной территории Азербайджана) остаются открытой раной в нерешенном конфликте.

Это были жестокие военные действия. Но вина за них должна быть разделена с внешним миром за то, что они не выделили больше ресурсов для обеспечения приверженности противоборствующих сторон урегулированию. Эти жестокие действия, возможно, проистекают из военной логики в ситуации «убей или будь убитым» (хотя стратегическую логику в Ходжалы увидеть труднее, где большую роль могли сыграть извращенные мотивы мести). Чтобы победить, азербайджанцам нужно было затянуть экономическую и военную петлю вокруг Карабаха, чего им кровавым путем не удалось достичь. В свою очередь, армянам нужно было превратить Карабах из уязвимого анклава в обороноспособную крепость – задача, которую они кроваво выполнили.

Чтобы победить, азербайджанцам нужно было затянуть экономическую и военную петлю вокруг Карабаха, чего им кровавым путем не удалось достичь. В свою очередь, армянам нужно было превратить Карабах из уязвимого анклава в обороноспособную крепость – задача, которую они кроваво выполнили.

Вместе в изоляции

Постоянной темой карабахского спора с 1988 года было отсутствие эффективного и авторитетного внешнего арбитра. Можно сказать, что конфликт возник как столкновение политических амбиций в отношении традиционно оспариваемой территории в момент имперского упадка. Это быстро превратилось в вопрос элементарной безопасности, когда имперский центр был не в состоянии защитить уязвимые общины, и обе стороны прибегали к собственным ресурсам.

Динамика конфликта, конечно же, вскоре изменила то, что уже началось. После февраля 1988 года экономические факторы также стали подпитывать конфликт и делают это по сей день. Спекулянты-оружейники, жадные мародеры, посредники и мафиози — все они оказались заинтересованными в разрастании конфликта и в его неразрешении. Кроме того, ужас войны и порожденная ею ненавистническая пропаганда, а также желание мести, вызванное конфликтом, унесшим 20 000 жизней, постепенно подорвали общую культуру, когда-то разделяемую армянами и азербайджанцами, и создали антипатию, которая теперь проецируется обратно в прошлое.

Кроме того, ужас войны и порожденная ею ненавистническая пропаганда, а также желание мести, вызванное конфликтом, унесшим 20 000 жизней, постепенно подорвали общую культуру, когда-то разделяемую армянами и азербайджанцами, и создали антипатию, которая теперь проецируется обратно в прошлое.

Каковы последствия этого краткого анализа корней и эволюции конфликта для попыток его разрешения? Во-первых, что виноваты не социально-экономические условия и что армяно-азербайджанские социально-экономические связи, хотя и пострадали с годами, вполне поправимы. Во-вторых, предыдущие политические договоренности по Карабаху содержали смертельные структурные изъяны, увековечивающие взаимную неуверенность, и что только современные великие державы России и Запада способны разработать новую всеобъемлющую структуру безопасности, позволяющую всем сторонам чувствовать себя в безопасности от потенциальных агрессия. Наконец, что сердцевина конфликта лежит в узких политических нарративах, которые Армения и Азербайджан стали использовать как в воображении себя, так и друг друга. Чтобы вырваться из тюрьмы конфликта, им необходимо приступить к титаническим усилиям подлинного диалога об их общем будущем. С 1988 Нагорный Карабах стал представлять собой постоянно расширяющуюся пропасть, но и армянам, и азербайджанцам необходимо переосмыслить его не только как территорию, но и как мост, на котором они прочно стоят, но свободно соединяются с другой стороной.

Чтобы вырваться из тюрьмы конфликта, им необходимо приступить к титаническим усилиям подлинного диалога об их общем будущем. С 1988 Нагорный Карабах стал представлять собой постоянно расширяющуюся пропасть, но и армянам, и азербайджанцам необходимо переосмыслить его не только как территорию, но и как мост, на котором они прочно стоят, но свободно соединяются с другой стороной.

Редактор выпуска

Dr Laurence Broers

Лоуренс вновь присоединился к Conciliation Resources в 2019 году в качестве директора программы по Кавказу, ранее работал в Conciliation Resources в качестве менеджера проектов по Кавказу с ноября 2008 года по декабрь 2013 года.

Все авторы и участники

- Мишлин Кальми-Рей

- Доктор Лоуренс Броерс

- Томас де Вааль

- Эльмар Мамедъяров

- Вардан Осканян

- Гегам Багдасарян

- Табиб Гусейнов

- Фолькер Джейкоби

- Жерар Либаридиан

- Тофик Зульфугаров

- Оксана Антоненко

- Сабина Фрейзер

- Аваз Гасанов

- Армине Ишканян

- Марк Григорян

- Шахин Рзаев

- Лаура Багдасарян

- Ариф Юнусов

- Фил Шампейн

- Расим Мусабеков

- Грач Чилингирян

Нагорный Карабах: причины войны / Нагорный Карабах / Районы / Домашняя страница

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе (Анджело Эмма)

Давние причины конфликта в Нагорном Карабахе хорошо известны. Но что вызвало такое обширное военное вмешательство, которое мы наблюдаем сегодня, спустя более 25 лет после прекращения огня? И что можно и нужно делать сейчас? Анализ

Но что вызвало такое обширное военное вмешательство, которое мы наблюдаем сегодня, спустя более 25 лет после прекращения огня? И что можно и нужно делать сейчас? Анализ

10.07.2020 — Giorgio Comai

Начиная с воскресенья, 27 сентября, в Нагорном Карабахе снова идет открытая война по всей линии соприкосновения, разделяющей армянские и азербайджанские силы. Без присутствия миротворцев на земле и с противоборствующими армиями, занимающими свои позиции на предельно коротких дистанциях, нарушения режима прекращения огня достигли 1994 было повседневным явлением в течение многих лет. Однако сегодня мы являемся свидетелями гораздо более масштабной военной операции, которая уже унесла сотни жизней участвующих военных и десятки жертв среди гражданского населения. И в Азербайджане, и в Армении началась масштабная мобилизация в рамках подготовки к войне, которая может длиться долго или прекратиться лишь для того, чтобы возобновиться через несколько месяцев.

После относительно спокойного 2019 года с меньшим количеством нарушений режима прекращения огня и некоторыми обнадеживающими признаками, включая официальное признание обоими правительствами необходимости готовить свое население к миру , что привело к такой эскалации конфликта осенью 2020 года?

Провал переговоров

Несмотря на то, что в течение многих лет существует общее согласие по основным элементам потенциального мирного соглашения – восстановление контроля Азербайджана над территориями, прилегающими к бывшей автономной области Нагорный Карабах, временный статус для последнее, возвращение перемещенных лиц и международных миротворцев – более 25 лет переговоров не принесли ощутимых результатов.

Ответственность за тупик в переговорах лежит не только на одной стороне.

Предыстория

Нагорный Карабах был автономным регионом с армянским большинством в составе Советского Азербайджана. С конца 1980-х годов рост напряженности и требований вылился сначала в локальные эпизоды насилия, затем в погромы и, наконец, в открытую войну, завершившуюся прекращением огня в 1994 году. С тех пор почти все бывшие автономные район Нагорного Карабаха, а также некоторые прилегающие районы (в то время полностью населенные азербайджанцами) оказались под контролем армянских сил, и азербайджанское население было вынуждено покинуть свои дома; на сегодняшний день в Азербайджане насчитывается около 600 000 перемещенных лиц. В Нагорном Карабахе есть де-факто правительство, независимость которого не признана на международном уровне ни одним из членов Организации Объединенных Наций; тем не менее, он пользуется явной и прямой помощью Армении.

Армения имеет понятную структурную заинтересованность в защите статус-кво , который был установлен после ее военной победы в начале 1990-х годов. Тем не менее, без реального желания попытаться достичь компромиссов номинально пацифистская риторика, продвигаемая армянской стороной, очень проблематична. Ситуация, сложившаяся за последние 25 лет, правомерно неприемлема для Азербайджана, как Еревана, так и Степанакерта – резиденции 9-го0167 де-факто власти Нагорного Карабаха – должны знать, что такой статус-кво не может быть основой прочного мира. Фактически армянская сторона продолжала продвигать максималистскую позицию, совершенно несовместимую с искренним стремлением к поиску компромисса на переговорах.

Тем не менее, без реального желания попытаться достичь компромиссов номинально пацифистская риторика, продвигаемая армянской стороной, очень проблематична. Ситуация, сложившаяся за последние 25 лет, правомерно неприемлема для Азербайджана, как Еревана, так и Степанакерта – резиденции 9-го0167 де-факто власти Нагорного Карабаха – должны знать, что такой статус-кво не может быть основой прочного мира. Фактически армянская сторона продолжала продвигать максималистскую позицию, совершенно несовместимую с искренним стремлением к поиску компромисса на переговорах.

Позиция Азербайджана, конечно, не помогает. Каким бы неприемлемым ни был статус-кво , все более агрессивные тона Баку делают невозможным достижение хотя бы малейшего взаимного уважения и доверия за столом переговоров. Военные действия, подобные той, которую мы наблюдаем сегодня, могут только укрепить веру в то, что любая территориальная уступка ставит под угрозу само выживание армянской общины. После более чем 25 лет бесплодных переговоров и отсутствия каких-либо признаков того, что дипломатический путь дает какие-либо шансы на достижение чего-либо, какие варианты остались у Баку? «Не что иное, как война», кажется, ответ азербайджанского руководства — ответ, который не принимает во внимание его собственную большую ответственность за то, чтобы сделать решение, достигнутое путем переговоров, непроницаемым.

Международное сообщество, от Совета Безопасности ООН до сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призывает к прекращению столкновений и возобновлению переговоров. Это правильное послание, но призывы должны сопровождаться конкретными обязательствами. Для того чтобы переговоры имели хоть какой-то шанс на успех, необходима серьезная дипломатическая и политическая приверженность: сильные действующие лица, способные не только убедить стороны сесть за стол переговоров и добиться от них компромисса, но и также предложить надежные гарантии защиты любого соглашения, которое может возникнуть в этом контексте. К сожалению, в течение многих лет от этого не осталось и следа. Приоритеты на международном уровне совершенно иные: США на данном этапе практически отсутствуют, Европейский союз никогда не играл значимой роли, а Россия, которая в прошлом также пыталась играть роль посредника, не находится в центре внимания. Условие убедить стороны найти компромисс. Явно провоенная позиция Турции, проявившаяся в последние дни, еще больше усложняет ситуацию.

Соединенные Штаты организовали мирные переговоры в 2001 году в Ки-Уэсте , но так и не заключили соглашение. Затем президент России Дмитрий Медведев попытался пролоббировать компромисс, организовав встречу в Казани в 2011 году, но безуспешно. Владимир Путин провел новую встречу в Санкт-Петербурге после насилия в апреле 2016 года, но обстоятельства уже не позволяли предпринимать конкретные шаги. Двадцатью годами ранее, во второй половине 90-х годов, стороны демонстрировали признаки взаимного уважения и на переговорах фактически обсуждались конкретные решения по преодолению конфликта. Но с тех пор с точки зрения переговоров дела шли все хуже и хуже. В последние годы краткий миг надежд после победы Никола Пашиняна на выборах в Армении в 2018 году вскоре сменился отчаянием: партии все больше настаивали на максималистских позициях и всячески отрицали готовность найти компромисс. В 2019 году, Пашинян публично заявил, что Нагорный Карабах – это Армения . Однако если с армянской стороны нет готовности даже рассматривать вопрос об уступке территорий, то со стороны Азербайджана переговоры теряют смысл, как недавно подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Из-за коронавируса в последние месяцы между сторонами не было значимых встреч, но с этими помещениями все равно было бы очень сложно чего-либо добиться.

Новая война началась в сентябре 2020 года

Более 25 лет безуспешных переговоров и отсутствие надежды на достижение чего-либо в обозримом будущем, безусловно, являются основной причиной, побудившей Азербайджан начать широкомасштабные военные действия против территорий, контролируемых армянскими силами.

Однако есть и другие факторы — как локальные, так и региональные, не связанные напрямую с конфликтом, — которые способствовали тому, чтобы в этот момент были предприняты широкомасштабные военные действия. Среди них, безусловно, поступательное изменение баланса сил, обусловленное значительным увеличением ресурсов бюджета Баку, получаемых благодаря его газовым и нефтяным месторождениям на Каспии.

В последние годы, если, с одной стороны, Армения не видела причин торопиться с отказом от статуса quo , появившегося в результате победы на земле в начале 1990-х годов, каждый год ожидания делал Азербайджан богаче и сильнее в военном отношении , благодаря значительно большему оборонному бюджету, чем Ереван мог себе позволить . В целом Баку осознает собственную экономическую и военную мощь по отношению к соседям. В сочетании с воинственной риторикой, продвигаемой на самом высоком уровне, и резкой критикой международного сообщества, которое должно выступать гарантом любых соглашений, это помогло создать в Азербайджане общественное мнимое представление, согласно которому война является единственным и неизбежным решением. Широкий консенсус в отношении войны проявился в крупной спонтанной демонстрации 9 июля прошлого года.0161 и снова в эти дни войны.

В целом Баку осознает собственную экономическую и военную мощь по отношению к соседям. В сочетании с воинственной риторикой, продвигаемой на самом высоком уровне, и резкой критикой международного сообщества, которое должно выступать гарантом любых соглашений, это помогло создать в Азербайджане общественное мнимое представление, согласно которому война является единственным и неизбежным решением. Широкий консенсус в отношении войны проявился в крупной спонтанной демонстрации 9 июля прошлого года.0161 и снова в эти дни войны.

© International Crisis Group

Более того, в отсутствие активного участия других влиятельных региональных игроков в последние годы Россия использовала свое влияние на обе страны, чтобы ограничить риск войны, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня. Однако даже у России никогда не было сил (и реального интереса) добиваться компромисса. Явная поддержка Турцией военного вмешательства Азербайджана изменила ситуацию, показав, что Россия — не единственный крупный региональный игрок на Южном Кавказе.

Таким образом, отсутствие международного сообщества и прямое участие Турции являются одними из факторов, которые сделали возможной войну, подобную той, которую мы наблюдаем сегодня. Длительное застопоривание переговорного процесса, растущая экономическая и военная мощь Азербайджана, а также максималистские, воинственные позиции, неоднократно высказываемые Баку и Ереваном, остаются главными причинами этой широко ожидаемой эскалации.

Когда Азербайджан напал в 2016 году – в ходе так называемой «четырехдневной войны», в ходе которой он получил контроль над некоторыми холмами – цель была не в первую очередь военная, а – контрпродуктивная – попытка привлечь международное внимание и убедить армянскую сторону вести переговоры. Нынешние военные действия, начавшиеся 27 сентября, вместо этого имеют четкую цель изменить факты на местах: намерение состоит в том, чтобы вернуть по крайней мере значительную часть территорий, на которые претендует Азербайджан. Даже если в ближайшие дни будет достигнуто прекращение огня, это, вероятно, будет всего лишь паузой перед новой попыткой Баку добиться с помощью оружия того, чего до сих пор не удавалось добиться другими средствами.

Пока продолжаются боевые действия, президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил свои условия прекращения военной интервенции: определенные сроки для полного вывода армянских вооруженных сил и четкое обязательство признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Это явно неприемлемые требования для армянской стороны, которая сохраняет свою позицию и действительно предполагает, что она могла принять решение о формальном признании независимости Нагорного Карабаха , шаг, который она никогда официально не предпринимала в прошлом, чтобы не сорвать переговоры.

Поэтому, к сожалению, до сих пор нет и следа военной или политической логики, указывающей путь к прочному прекращению продолжающейся войны.

(Не)правдоподобное мирное соглашение

Что должно произойти, по крайней мере теоретически, для достижения мирного соглашения, которое в какой-то степени приемлемо для обеих сторон? Прежде всего, обе стороны должны публично признать, что неизбежной частью любых переговоров является компромисс, при котором никто не получает всего того, что они хотят. Выражение максималистских амбиций правомерно, но заявлять о готовности к переговорам и в то же время отрицать возможность отказа от чего бы то ни было — нонсенс.

Выражение максималистских амбиций правомерно, но заявлять о готовности к переговорам и в то же время отрицать возможность отказа от чего бы то ни было — нонсенс.

Центральным элементом «Мадридских принципов», лежащих в основе длительного переговорного процесса, является разграничение между бывшей автономной областью Нагорного Карабаха и прилегающими территориями, населенными почти исключительно азербайджанцами до войны начала 1990-х годов, но с тех пор под контроль над армянскими войсками. По сути, в соответствии с этими принципами, большая часть прилегающих территорий должна перейти под контроль Баку, а Нагорный Карабах (точнее, территория, определявшая в советское время Нагорно-Карабахскую автономную область) получит до временного статуса , который должен быть окончательно установлен после последующего референдума. Таким образом, сотни тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть свои дома, могут вернуться и начать длительный процесс восстановления. Для того, чтобы это стало возможным, должно быть твердое соглашение, предотвращающее риск дальнейшего насилия, а также гарантии, которые эффективно гарантируют безопасность народа Нагорного Карабаха.

К сожалению, от всего этого не осталось и следа. На многих картах, используемых международными СМИ для представления конфликта, показаны границы автономной области Нагорный Карабах, географическая категория, которая давно исчезла как на местности, так и на картах, используемых вовлеченными сторонами. Благодаря внутренней административной реформе де-факто власти Нагорного Карабаха устранили всякое различие между бывшей автономной областью и прилегающими территориями, формализовав многолетний процесс нового заселения этих территорий: на сегодняшний день в прилегающих территории . Автономная область Нагорного Карабаха была упразднена в Азербайджане в 1991 году и никогда официально не восстанавливалась в бакинском законодательстве; Административная реформа Азербайджана также официально изменила географический охват районов, входивших в состав советского Нагорного Карабаха, который, таким образом, полностью исчезает из официальной картографии, используемой в Азербайджане (о картографии, конфликтных и территориальных мнимостях, статьи Тоала и О’Локлин , Toal and Broers и Broers представляют особый интерес). Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил о своей готовности предоставить некую форму автономии армянскому населению Карабаха под суверенитетом Азербайджана, но в бакинской риторике приоритетом всегда остается территориальная целостность, а не люди, которые там живут. В нынешних условиях трудно представить себе военное решение конфликта, которое не привело бы к этническим чисткам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил о своей готовности предоставить некую форму автономии армянскому населению Карабаха под суверенитетом Азербайджана, но в бакинской риторике приоритетом всегда остается территориальная целостность, а не люди, которые там живут. В нынешних условиях трудно представить себе военное решение конфликта, которое не привело бы к этническим чисткам.

Нынешняя ситуация, таким образом, также является результатом длительного процесса, в ходе которого стороны продолжали продвигать максималистские позиции на словах и на деле, что еще больше затрудняет – политически и конкретно – поиск компромисса. При наличии доброй воли сторон еще несколько недель назад элементами, лежащими в основе успешного переговорного процесса, могли бы стать следующие: прежде всего декларации о видимых намерениях и конкретные действия на местах, направленные на поиск компромиссных решений, в том числе прекращение армянской стороной строительства новых населенных пунктов на сопредельных территориях; затем формализация процесса, который позволил бы тысячам азербайджанских перемещенных лиц вернуться в свои родные города на сопредельных территориях, предложив тем самым азербайджанской стороне ощутимые и политически расходуемые результаты, в обмен на убедительные обещания о долгосрочной безопасности и полной самостоятельности. правительство армянского населения Нагорного Карабаха.

правительство армянского населения Нагорного Карабаха.

Но если господствующая милитаристская риторика и международная незаинтересованность уже сделали этот путь чрезвычайно сложным и маловероятным, то нынешняя война делает его совершенно неправдоподобным. Можно предположить, что Азербайджан пытается реализовать – силой и на своих условиях – некоторые элементы этого пути, завоевывая территории, к которым он стремится, по частям ; в любом случае такая динамика имела бы мало шансов на успех и скорее привела бы к «тотальной» войне между сторонами или к столь же разрушительным сценариям.

Что еще предстоит сделать

За десять дней эта новая война уже привела к сотням жертв среди военных и десяткам среди мирных жителей. Международный Красный Крест осуждает нападение на населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры; Amnesty International осуждает , в частности, использование кассетных бомб; Хьюман Райтс Вотч напоминает о важности не нападать на мирных жителей. Существует серьезный риск более масштабной гуманитарной катастрофы, если боевые действия еще более охватят крупные населенные пункты региона, некоторые из которых уже подвергаются частым артиллерийским обстрелам.

Существует серьезный риск более масштабной гуманитарной катастрофы, если боевые действия еще более охватят крупные населенные пункты региона, некоторые из которых уже подвергаются частым артиллерийским обстрелам.

Армянская сторона осуждает атаки, повлекшие за собой гибель мирных жителей, но, по крайней мере отчасти из военной гордости, заявляет, что держит ситуацию под контролем. Ереван публично отрицает, что ему нужна внешняя военная помощь, но еще и потому, что, пока военные действия ведутся почти исключительно на международно признанной территории Азербайджана, он вряд ли мог ее получить. Нехватка достоверной информации с мест затрудняет понимание фактической динамики военного противостояния, но ясно, что в среднесрочной перспективе риск для армянской общины Нагорного Карабаха экзистенциален.

Таким образом, реакция на эту серьезную угрозу может быть скудной и включать, как мы уже частично наблюдаем в эти дни, нападения на населенные пункты в десятках километров от линии соприкосновения. Сценарий, который может привести к спирали насилия с катастрофическими гуманитарными последствиями, в сложной ситуации, в которой ближайшие региональные силы – Россия и Турция – могут решить остаться в стороне или вмешаться лишь косвенно. Даже в случае достижения краткосрочного стратегического прекращения огня без более широкого и прямого международного участия трудно представить сценарии, которые не включают возобновление затяжных боевых действий с неизбежными гуманитарными трагедиями.

Сценарий, который может привести к спирали насилия с катастрофическими гуманитарными последствиями, в сложной ситуации, в которой ближайшие региональные силы – Россия и Турция – могут решить остаться в стороне или вмешаться лишь косвенно. Даже в случае достижения краткосрочного стратегического прекращения огня без более широкого и прямого международного участия трудно представить сценарии, которые не включают возобновление затяжных боевых действий с неизбежными гуманитарными трагедиями.

Тем не менее, внимание международного сообщества к этой войне остается крайне ограниченным, а со стороны европейских стран и США практически отсутствует. Судя по всему, ни один европейский лидер не хочет вкладывать политический капитал в этот конфликт, хотя бы отчасти потому, что трудно представить немедленное прекращение огня, подобное так называемому соглашению Медведева-Саркози, которое санкционировало прекращение боевых действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. , в конце войны в Южной Осетии.

В сложном международном контексте приоритетов много. Но молчание европейской и международной дипломатии в отношении того, что происходит в Нагорном Карабахе, является трагическим, недопустимым отказом от ответственности. Никаких экстренных дипломатических миссий, никаких саммитов , никакого реального давления на стороны, никакого реального предложения поддержки мирному процессу. Это почти полное молчание со стороны дипломатии может только укрепить и без того сильное в Баку представление о том, что бесполезно надеяться добиться чего-либо путем международных переговоров и посредничества; поэтому именно молчание активно способствует деструктивной динамике, имеющей место в этом конфликте.

Если нынешнее сопредседательство (Франция, Россия и США) Минской группы ОБСЕ, которое должно возглавить переговорный процесс, не вмешается, кроме как посредством общих сообщений, другие постоянные члены Минской группы должны играть более активную роль. роль: среди них Германия, Италия, Швеция и Финляндия, а также Турция, чье участие в переговорах в той или иной форме на данном этапе кажется неизбежным. Тот факт, что Германия в настоящее время также председательствует в ЕС по очереди, должен подтолкнуть Берлин к тому, чтобы играть более активную роль, точно так же, как чередующееся председательство Франции в августе 2008 года помогло оправдать ведущую роль Саркози во время войны в Южной Осетии. Как и тогда, и учитывая более медленное время принятия решений в Брюсселе, Европейский союз мог бы играть более заметную роль на этапе после прекращения огня, предлагая поддержку гуманитарной деятельности, деятельности по наблюдению и восстановлению в контексте более широких соглашений. Для прекращения военных действий на данном этапе требуется нечто большее, чем общие сообщения, подобные тем, которые были обнародованы, в частности, сопредседателем Минской группы 9.0161 и МИД Германии : для подачи сильного сигнала деятелям важных стран необходимо сесть в самолет и поговорить напрямую с руководством обеих сторон, в том числе с участием России и Турции, продемонстрировав реальную готовность активно поддерживать переговорный процесс и на этом основании действительно просят о прекращении огня.

Тот факт, что Германия в настоящее время также председательствует в ЕС по очереди, должен подтолкнуть Берлин к тому, чтобы играть более активную роль, точно так же, как чередующееся председательство Франции в августе 2008 года помогло оправдать ведущую роль Саркози во время войны в Южной Осетии. Как и тогда, и учитывая более медленное время принятия решений в Брюсселе, Европейский союз мог бы играть более заметную роль на этапе после прекращения огня, предлагая поддержку гуманитарной деятельности, деятельности по наблюдению и восстановлению в контексте более широких соглашений. Для прекращения военных действий на данном этапе требуется нечто большее, чем общие сообщения, подобные тем, которые были обнародованы, в частности, сопредседателем Минской группы 9.0161 и МИД Германии : для подачи сильного сигнала деятелям важных стран необходимо сесть в самолет и поговорить напрямую с руководством обеих сторон, в том числе с участием России и Турции, продемонстрировав реальную готовность активно поддерживать переговорный процесс и на этом основании действительно просят о прекращении огня.

Пока от всего этого не осталось и следа. В последние годы Россия, Турция и Европейский Союз неоднократно оказывались в разногласиях. Однако, учитывая, что региональная эскалация или затяжная война являются нежелательными сценариями для всех вовлеченных акторов (к сожалению, в настоящее время это наиболее вероятные сценарии), не исключено, что какое-то сотрудничество на данном этапе возможно. Как бы сложно это ни казалось, расширение дипломатического фронта может оказаться наиболее эффективным выходом из сложившейся ситуации, в которой дипломатический тупик соответствует спирали насилия на местах. Без привлечения третьих стран сложно представить функциональный переговорный путь, поддерживаемый исключительно Россией и Турцией. Выбор западной дипломатии и европейских стран продолжать игнорировать войну, которая идет в эти дни на Южном Кавказе, возлагает на них со-ответственность за гуманитарную трагедию, которой, возможно, еще можно избежать.

Предыстория

Нагорный Карабах был автономным регионом с армянским большинством в составе Советского Азербайджана.