О Республике

После распада Золотой Орды башкирские племена пребывали в составе Ногайской орды, Казанского и Сибирского ханств и частично Астраханского ханства. В сложной обстановке середины ХVI века башкиры приняли русское подданство на основе соглашения с правительством царя Ивана Грозного и тем самым обрели возможность для нормального существования. В результате вхождения Башкортостана в состав России в крае прекратились междоусобицы, что положительно сказалось на развитии хозяйства и росте численности населения. Устанавливались хозяйственные и культурные связи между башкирами и русскими переселенцами, развивались производительные силы башкирского края, происходило усиление границ Российского государства. С середины XVII века начался захват башкирских земель. На них строились крепости, с конца XVIII века – заводы. К началу XVIII века на территории башкир появилось 31 укрепление. Земли вокруг них раздавались дворянам, монастырям, купцам, мелким служилым людям.

ХVII–ХVIII веках, когда башкиры и другие народы настойчиво отстаивали свои права, вполне можно охарактеризовать как героический период в истории Башкортостана. В то же время нельзя не обратить внимания на то, что жестокое подавление восстаний приводило к разрушению производительных сил башкирского общества и значительному сокращению численности коренного населения. К концу ХIХ века башкиры уже занимали второе место после русского населения края по численности. Продолжалось ущемление вотчинных прав башкир на землю – к середине XVIII века башкиры потеряли около половины своих земель, а к началу XX века за коренным населением Башкортостана сохранилось не более 20 процентов владений. В первой половине ХIХ века в Башкортостане, как и во всей стране, происходили разложение и кризис феодально-крепостнической системы хозяйства, развитие рыночных отношений, обострение социальных противоречий, приведших к великим реформам середины и второй половины ХIХ века. Для башкирского населения ХIХ век был временем существенной перестройки социально-экономического уклада жизни.

ХVII–ХVIII веках, когда башкиры и другие народы настойчиво отстаивали свои права, вполне можно охарактеризовать как героический период в истории Башкортостана. В то же время нельзя не обратить внимания на то, что жестокое подавление восстаний приводило к разрушению производительных сил башкирского общества и значительному сокращению численности коренного населения. К концу ХIХ века башкиры уже занимали второе место после русского населения края по численности. Продолжалось ущемление вотчинных прав башкир на землю – к середине XVIII века башкиры потеряли около половины своих земель, а к началу XX века за коренным населением Башкортостана сохранилось не более 20 процентов владений. В первой половине ХIХ века в Башкортостане, как и во всей стране, происходили разложение и кризис феодально-крепостнической системы хозяйства, развитие рыночных отношений, обострение социальных противоречий, приведших к великим реформам середины и второй половины ХIХ века. Для башкирского населения ХIХ век был временем существенной перестройки социально-экономического уклада жизни.

К ведению Башкортостана были отнесены обеспечение общественной безопасности, сбор и расходование налогов, суд, вооруженные силы, народное образование, распоряжение капиталами, землей, недрами, лесами, водами республики. В начальный период Гражданской войны, из-за разногласия с большевиками, Башкирское правительство и созданный им Башкирский корпус поддержали созданный в Самаре Комитет членов Учредительного собрания. Однако вскоре, после установления диктатуры Колчака в Омске, правительство Валидова, выступавшее за автономию Башкортостана, перешло на сторону Советской власти. 21 февраля 1919 года в селе Темясово на съезде представителей башкирских полков было образовано Временное правительство Башкортостана – Военно-революционный комитет, а уже 20 марта этого же года в Москве было подписано Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии. Автономная республика была создана в пределах Малой Башкирии и включала южные, юго-восточные и северо-восточные части современной территории Башкортостана.

К ведению Башкортостана были отнесены обеспечение общественной безопасности, сбор и расходование налогов, суд, вооруженные силы, народное образование, распоряжение капиталами, землей, недрами, лесами, водами республики. В начальный период Гражданской войны, из-за разногласия с большевиками, Башкирское правительство и созданный им Башкирский корпус поддержали созданный в Самаре Комитет членов Учредительного собрания. Однако вскоре, после установления диктатуры Колчака в Омске, правительство Валидова, выступавшее за автономию Башкортостана, перешло на сторону Советской власти. 21 февраля 1919 года в селе Темясово на съезде представителей башкирских полков было образовано Временное правительство Башкортостана – Военно-революционный комитет, а уже 20 марта этого же года в Москве было подписано Соглашение центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии. Автономная республика была создана в пределах Малой Башкирии и включала южные, юго-восточные и северо-восточные части современной территории Башкортостана.

Только в 1928 году мелкая кустарная промышленность достигла своего довоенного уровня. В целом Башкортостан все еще оставался аграрным краем. Рост промышленного производства начался на рубеже 20-30-х годов, после осуществления сплошной коллективизации на селе. За годы первой пятилетки в Башкортостане была осуществлена реконструкция Белорецких заводов, ставших крупнейшими предприятиями страны по производству высококачественной стали, было построено 35 новых заводов, фабрик и электростанций, развернулось сооружение ряда крупных предприятий. К концу первой пятилетки республика из аграрной превратилась в аграрно-индустриальную; в 1932 году удельный вес промышленности составил 50 процентов валовой продукции. Во второй и третьей пятилетках было сооружено свыше 70 крупных предприятий. В годы Великой Отечественной войны Башкортостан превратился в один из крупнейших регионов по приему эвакуированных предприятий и населения, обеспечению фронта вооружением, горючим, продовольствием и снаряжением.

Только в 1928 году мелкая кустарная промышленность достигла своего довоенного уровня. В целом Башкортостан все еще оставался аграрным краем. Рост промышленного производства начался на рубеже 20-30-х годов, после осуществления сплошной коллективизации на селе. За годы первой пятилетки в Башкортостане была осуществлена реконструкция Белорецких заводов, ставших крупнейшими предприятиями страны по производству высококачественной стали, было построено 35 новых заводов, фабрик и электростанций, развернулось сооружение ряда крупных предприятий. К концу первой пятилетки республика из аграрной превратилась в аграрно-индустриальную; в 1932 году удельный вес промышленности составил 50 процентов валовой продукции. Во второй и третьей пятилетках было сооружено свыше 70 крупных предприятий. В годы Великой Отечественной войны Башкортостан превратился в один из крупнейших регионов по приему эвакуированных предприятий и населения, обеспечению фронта вооружением, горючим, продовольствием и снаряжением.

), орденом Октябрьской революции (1969 г.), орденом Дружбы народов (1972 г.). В 1966-1980 гг. в республике вступили в строй 832 предприятия. В 1985 году основные производственные фонды в промышленности выросли по сравнению с 1970 годом в 2,8 раза, а выпуск продукции в 2,4 раза. В мае 1978 года была принята новая Конституция республики, которая повторила все основные положения Конституции СССР и РСФСР.11 октября 1990 года Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. 31 марта 1992 года были подписаны Федеративный договор о разграничении полномочий и предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в ее составе и Приложение к нему от Республики Башкортостан, определившие договорной характер отношений Республики Башкортостан и Российской Федерации. К 1993 году Верховным Советом республики был подготовлен проект новой Конституции Республики Башкортостан. 24 декабря 1993 года Конституция была принята на очередной сессии Верховного Совета Башкортостана.

), орденом Октябрьской революции (1969 г.), орденом Дружбы народов (1972 г.). В 1966-1980 гг. в республике вступили в строй 832 предприятия. В 1985 году основные производственные фонды в промышленности выросли по сравнению с 1970 годом в 2,8 раза, а выпуск продукции в 2,4 раза. В мае 1978 года была принята новая Конституция республики, которая повторила все основные положения Конституции СССР и РСФСР.11 октября 1990 года Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. 31 марта 1992 года были подписаны Федеративный договор о разграничении полномочий и предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в ее составе и Приложение к нему от Республики Башкортостан, определившие договорной характер отношений Республики Башкортостан и Российской Федерации. К 1993 году Верховным Советом республики был подготовлен проект новой Конституции Республики Башкортостан. 24 декабря 1993 года Конституция была принята на очередной сессии Верховного Совета Башкортостана.

С начала 90-х годов в республике стали функционировать различные политические партии, общественные движения, центры, ассоциации. В новых политических условиях в конце XX – начале XXI века в Республике Башкортостан произошли заметные события, связанные с политикой, направленной на укрепление государственной власти в РФ. 3 декабря 2002 года принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» фактически была завершена конституционная реформа. Обновленная редакция Конституции Республики Башкортостан содержит целый ряд принципиальных положений, направленных на дальнейшую гармонизацию взаимоотношений с федеральным центром, оптимизацию государственного устройства внутри республики, более четкое распределение полномочий между ветвями власти и представляющими их органами государства.

С начала 90-х годов в республике стали функционировать различные политические партии, общественные движения, центры, ассоциации. В новых политических условиях в конце XX – начале XXI века в Республике Башкортостан произошли заметные события, связанные с политикой, направленной на укрепление государственной власти в РФ. 3 декабря 2002 года принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» фактически была завершена конституционная реформа. Обновленная редакция Конституции Республики Башкортостан содержит целый ряд принципиальных положений, направленных на дальнейшую гармонизацию взаимоотношений с федеральным центром, оптимизацию государственного устройства внутри республики, более четкое распределение полномочий между ветвями власти и представляющими их органами государства.Тюмень — интересные факты о городе, статистические данные

Тюмень – административный центр Тюменской области, разделяющей Россию на две части – европейскую и азиатскую.

Первый город в Сибири

Именно с Тюмени в 1586 году начиналось присоединение территории Сибири к России. Известно высказывание Михаила Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Часть этой фразы сегодня написана на гербе Тюменской области.

Многие думают, что основатель Тюмени – Ермак, но на самом деле город основали воеводы Василий Сукин и Иван Мясной. Они прибыли в Сибирь для утверждения власти русского правительства уже после гибели Ермака и заложили на месте современной Тюмени правительственный острог. До этого здесь располагался город Чинги-Тура, столица могущественного Сибирского ханства.

Город «черного золота»

Тюмень – нефтегазовая столица России. В 60-х годах 20-го века здесь открыли крупные месторождения «черного золота», тогда же начали освоение земель Югры и Ямала. В рекордные сроки на безлюдных болотистых просторах Сибири выросли города и появились крупные предприятия. За короткое время Тюмень стала административным центром, отсюда осуществлялось управление нефтедобывающим комплексом.

В рекордные сроки на безлюдных болотистых просторах Сибири выросли города и появились крупные предприятия. За короткое время Тюмень стала административным центром, отсюда осуществлялось управление нефтедобывающим комплексом.

Культурный город

В Тюмени есть все для культурного досуга. С 1858 года здесь работает Драматический театр – один из старейших в России, в 2008 году для него построили новое большое здание. Не так давно состоялось также и открытие обновленного Тюменского цирка. Тюменцы по праву гордятся и своей современной библиотекой им. Д. И. Менделеева, оборудованной по последнему слову техники.

Научный город

Добыча нефти и газа в Тюменской области способствовали открытию в городе большого числа научных организаций. В конце 80-х годов численность сотрудников НИИ в Тюмени составляла около 18 тысяч человек (примерно 10% населения). Сегодня в городе и окрестностях располагаются несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов.

Гастрономический город

В городе много заведений, где представлена оригинальная северная кухня. В числе самых интересных кулинарных мест местные жители неизменно называют ресторан «Чум». Здесь можно вкусно поесть и заодно проникнуться историей края. Официанты-экскурсоводы увлекательно рассказывают про жизнь таежных геологов, приезжавших покорять Тюмень в 60-х. Также в ресторане открыта выставка музейных экспонатов Тюменского краеведческого музея. Самые популярные блюда здесь – строганина из муксуна (северная рыба) и салат с олениной. Кстати, ресторан-музей был освящен настоящим сибирским шаманом, поэтому считается, что желания, загаданные здесь, обязательно сбудутся.

Город для прогулок

Самое популярное место для прогулок – набережная реки Тура и мост Влюбленных, соединяющий ее берега. Еще одна пешеходная зона в центре города – Цветной бульвар, объединяющий несколько площадей с фонтанами, музеи и цирк. Можно пройтись и в Сквере сибирских кошек, где установлены 12 скульптур этих животных – именно они когда-то спасли Эрмитаж от нашествия крыс.

Можно пройтись и в Сквере сибирских кошек, где установлены 12 скульптур этих животных – именно они когда-то спасли Эрмитаж от нашествия крыс.

Многоконфессиональный город

В Тюмени живут представители различных религий. В городе есть православные и католические храмы, мечети, синагога и другие религиозные сооружения. Также сохранился действующий Свято-Троицкий мужской монастырь, построенный в начале 17 века.

Недалеко от города

Зимой можно выехать за город и прокатиться в санях, запряженных сибирскими хаски, по заснеженному лесу. А после катания отправиться на базу отдыха «Верхний бор» и поплавать в открытом бассейне с целебной водой – она подается из горячего термального источника Эльдорадо. Также можно посетить родину знаменитого химика Дмитрия Менделеева, город Тобольск, в 200 км от Тюмени. Здесь же расположен живописный Тобольский кремль – уникальный образец сибирского зодчества.

История города

Советск — город, имеющий историческое значение. Известность ему принес Тильзитский мир, заключенный здесь в 1807 году между российским императором Александром I и французским императором Наполеоном Бонапартом. Сохранился дом, в котором проживал во время подписания договора Александр I, а в 1992 году в Советске был установлен памятный знак в честь Тильзитского мира.

Известность ему принес Тильзитский мир, заключенный здесь в 1807 году между российским императором Александром I и французским императором Наполеоном Бонапартом. Сохранился дом, в котором проживал во время подписания договора Александр I, а в 1992 году в Советске был установлен памятный знак в честь Тильзитского мира.

Из других памятников истории и культуры наибольший интерес представляют: памятный камень в честь победы Пруссии над Францией в 1871 году; мост Королевы Луизы (начало XX века) и скульптура «Лося» — являющиеся историческими символами города, кладбище погибших в Первой мировой войне; мемориальный комплекс «Танк» в честь советских воинов, павших в Великой Отечественной войне; памятник Воину-освободителю (копия известного памятника в берлинском Трептов-парке).

Первые письменные упоминания о поселении Тильзе, находившемся на территории современного города Советска, относят к 1276 г. Исторически эти земли были заселены пруссами. В начале XIII в. эти земли завоевываются Тевтонским орденом, а в 1230-1289 гг. полностью переходят во владения Ордена, после чего доля немецкого населения достигает 50%. К XIX веку немцы составляли около 70% населения района, остальные жители были литовцами и французами — потомками гугенотов. В районе также проживало некоторое количество славянского населения — поляки и русские — старообрядцы. К началу XX века все национальные общины, кроме старообрядцев, ассимилировались или сильно германизировались.

эти земли завоевываются Тевтонским орденом, а в 1230-1289 гг. полностью переходят во владения Ордена, после чего доля немецкого населения достигает 50%. К XIX веку немцы составляли около 70% населения района, остальные жители были литовцами и французами — потомками гугенотов. В районе также проживало некоторое количество славянского населения — поляки и русские — старообрядцы. К началу XX века все национальные общины, кроме старообрядцев, ассимилировались или сильно германизировались.

В 1409 г. для защиты северо-восточных земель Ордена была построена крепость на Мемеле (ныне река Неман) — «Тильзит». Крепость (Тильзитский замок) сохранилась до начала XIX века.

В первоначальный период вокруг замка сформировалось несколько разрозненных небольших поселений из верных Ордену пруссов. Тильзит был важнейшим населенным пунктом на реке Мемель в Пруссии и являлся центром торговли с Литвой конопляным и льняным семенем, рожью, салом, орехами и медом. В 1525 г. произошло преобразование Орденского государства Пруссии в германское герцогство, что принесло в эту страну спокойствие, процветание и вызвало бурный расцвет городов, в том числе и Тильзита. 2 ноября 1552 года местечко Тильзе получает привилегированное городское право и герб, Тильзиту присваивается статус города.

2 ноября 1552 года местечко Тильзе получает привилегированное городское право и герб, Тильзиту присваивается статус города.

Бурный рост промышленности на территории Тильзита начался в XIX веке (70-80 годы). Активно строятся многочисленные гражданские, промышленные, военные и инженерно-технические объекты, многие из которых сохранились до наших дней (чаще в перестроенном виде). Начало Тильзитской промышленности положил купец (аптекарь) Йоган Вехтер. Им в 1820 г. была построена сахароварня.

В 1830 г. были построены маслобойня, уксусная фабрика, бондарное заведение, склад масла, жмыха и сушильня. В 1845 г. — Мильхбуд — сыроварня под Тильзитом, выпускавшая знаменитый сыр «Тильзитский». В этом же году между Тильзитом и ближайшим городом Рагнитом (г. Неман) начинается строительство шоссе. В 1865 году происходит другое важное событие: введение в эксплуатацию железной дороги Тильзит — Инстербург (г. Черняховск) и строительство в городе железнодорожного вокзала. Здание вокзала с незначительными изменениями сохранилось и эксплуатируется до наших дней. В 1875 году был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через Мемель, по которому стало осуществляться железнодорожное движение на Клайпеду.

В 1875 году был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через Мемель, по которому стало осуществляться железнодорожное движение на Клайпеду.

В городе работает газовое освещение от газового завода (в настоящее время на этом месте размещаются склады чулочной фабрики «Дружба»). В 1874 г. были построены фабрика зерновых прессованных дрожжей и винокурения.

В 1881 г. на территории города работают 9 лесопилок, Тильзитская акционерная пивоварня (2200 тыс. литров ежегодно), 2 уксусные фабрики (180 тыс. литров), 3 фабрики минеральных вод, 2 металлолитейных и машиностроительных предприятия (переработка 800-900 тонн сырого и кованого железа; изготовление машин для пилорам, кирпичных заводов, мельниц, бумажных фабрик, типографий; сборка с/х машин), фабрика стекла (бутылки и оконное стекло), 5 паровых мукомолен (4000-5000 тонн пшеничной и 3500-4000 тонн ржаной муки). Осуществлялась переработка льна (500-600 тонн), льняного семени в льняное масло. Перерабатывалось 125-250 тонн сурепки в сурепное масло. Две мыловаренные фабрики выпускали мыло и свечи, а также перерабатывалось льняное масло на олифу, сурепное — на смазочные материалы. Работали бумажная фабрика, 12-15 кожевенных мастерских, повозочная фабрика, мебельная (выпуск пианино), кирпичные заводы (8400 тыс. кирпичей и 1300 тыс. черепицы).

Две мыловаренные фабрики выпускали мыло и свечи, а также перерабатывалось льняное масло на олифу, сурепное — на смазочные материалы. Работали бумажная фабрика, 12-15 кожевенных мастерских, повозочная фабрика, мебельная (выпуск пианино), кирпичные заводы (8400 тыс. кирпичей и 1300 тыс. черепицы).

Развитие промышленности вызвало быстрый рост численности населения города. С 1873 года начинается мощение улиц в центре города, в 1880 году начала строиться городская канализация. Вместе с развитием города продолжает увеличиваться и число промышленных предприятий. В 1898 году в городе появляется ЦБЗ (существует до наших дней), с 1901 года — элеватор (сегодня мукомольный завод на берегу Немана) и ряд других предприятий. В 1907 году было закончено строительство стационарного автомобильного моста через Мемель, который получил название «Моста королевы Луизы». С 1907 года стали производиться ликёры, началась оптовая виноторговля, с 1920 г. – начался выпуск спиртовых дрожжей. В 1927 г. была введена в эксплуатацию газовая печь, производился бензол и добывались смолы (45 м? на 100 кг угля).

была введена в эксплуатацию газовая печь, производился бензол и добывались смолы (45 м? на 100 кг угля).

Сегодня Советск, имея многофункциональную экономическую базу, развитую социально-культурную сферу (высшие и средние учебные заведения, театр, спортивные сооружения), пограничные переходы с одним из основных внешнеэкономических партнеров – Литвой, и являясь транспортным узлом (железнодорожная станция, автомобильный и железнодорожный мост через реку Неман), исполняет роль неформального межрайонного центра.

Основные расстояния:

Советск — Москва, 1100 км;

Советск — аэропорт «Храброво» (Калининград), 150 км;

Советск — Вильнюс (Литовская Республика), 260 км.

С областным центром город связан железной и автомобильными дорогами. В центре Советска расположен круглосуточный автомобильный и железнодорожный пограничный переход, соединяющий Калининградскую область с Литовской Республикой.

Площадь муниципального образования — 43,75 кв. км. Население — 38963 тыс. человек

В 2001 году Советск вошел в число лучших малых городов России по предпринимательскому климату, и занял 1-е место по разработке стратегии развития города и по привлечению инвестиций.

В 2005 году Европейская комиссия при Совете Европы совместно с Конгрессом муниципальных образований наградила город Советск дипломом «За стратегический подход к развитию приграничного сотрудничества».

Основными конкурентными преимуществами города для российских и зарубежных инвесторов являются:

выгодное географическое расположение на границе с Литвой – Евросоюзом;

наличие крупного железнодорожного узла;

развитая сеть автомагистралей;

высокая плотность населения, наличие высококвалифицированных кадров;

приверженность местных органов власти курсу реформ.

История Казани — Официальный портал Казани

Казань – город, расположенный на левом берегу реки Волга, столица Республики Татарстан, важный экономический и культурный центр России. Это не только древний город с многовековой историей, но и место встречи Европы и Азии, православия и ислама.

Это не только древний город с многовековой историей, но и место встречи Европы и Азии, православия и ислама.

Существует несколько легенд, связанных с названием города. По самой распространенной из них «Казань» происходит от татарского слова «казан» — котел. Легенда гласит, что город был заложен на том месте, где без огня закипела вода в котле, врытом в землю. Символом города, изображенным на гербе, является мифическое драконоподобное существо Зилант.

В разные эпохи город был частью Волжской Булгарии, Золотой Орды, Московского царства, Российской империи и CCCР. Так более 1000 лет назад в северной части Волжской Булгарии построили крепость, в которой сошлись в один узел торговые караваны из Киевской Руси, Византийской империи и Ближнего Востока. Возраст города определили во время раскопок на территории Казанского кремля, когда была найдена чешская монета, датированная 929-930 годами, а также остатки каменной кладки и деревянной городской ограды, предметы утвари.

В 1438 году цитадель, выстроенная булгарами, пала под натиском войск золотоордынского хана Улу-Мухаммеда – город стал столицей Казанского ханства. Этот период ознаменован налаживанием торговых связей с Москвой, Крымом, Турцией и другими регионами. Казань активно развивается, превращаясь в важный торговый и политический центр в составе золотоордынского государства. Удачное географическое положение на пересечении крупных торговых путей способствовало процветанию территории. В русских летописях Казань начинает упоминаться с XIV-XV веков. Важной вехой стало начало чеканки собственных монет.

Становление Казани сопровождалась военными конфликтами. После череды распрей с Московским княжеством войска Ивана Грозного захватили Казань в 1552 году, большая часть города была разрушена, а татар переселили на болотистые берега озера Кабан, где впоследствии образовалась Старо-Татарская слобода. После окончательного подавления восстаний в Казанском крае город вступил в новую эпоху, связанную с Российским государством.

История Казани в составе Российской империи насчитывает немало знаменательных дат: строительство белокаменного Кремля, закладка первых мануфактур и ремесленных слобод. Стремительный экономический рост привел к тому, что в 1708 году Казань стала столицей Казанской губернии. Со временем в императорской Казани появилась городская Дума, герб города, генеральный план застройки, Ратуша, постоянный театр, обсерватория, общественный транспорт, телеграф и водопровод. В 1804 году открыли Казанский университет, самыми известными студентами которого считаются Владимир Ленин и Лев Толстой.

Начало XX века связано с большими потрясениями, которые Казань пережила, став одним из центров революции. Революционные волнения сменились ожесточенными боями в ходе гражданской войны. В 1920 году была образована Татарская АССР со столицей в Казани. В 30-е годы началась интенсивная индустриализация города, сопровождавшаяся быстрым ростом населения и расширением заречной части города.

В годы Великой Отечественной войны Казань была тыловой опорой страны, где нашли временное пристанище крупные заводы и научные центры. После войны город продолжил развитие, став одним из крупнейших промышленных, научных и культурных центров страны с численностью населения свыше миллиона человек. Город приобрел один из крупнейших речных портов и получил новый аэропорт.

Современная история Казани началась в 1990 году, когда она стала главным городом Республики Татарстан. Красочной страницей в историю города вошло празднование тысячелетия в 2005 году. В городе построили знаковые объекты – метрополитен, мечеть Кул-Шариф, мост Миллениум, новый ипподром, «Татнефть-Арена» и другие крупные сооружения. В 2008 году Казань объявили третьей столицей РФ, «спортивной столицей» и «общемировой столицей татар». Бурное развитие города не осталось незамеченным – Казань стали посещать около миллиона туристов в год. Столица Татарстана приобрела статус важного отечественного центра туризма, а Кремль – памятника ЮНЕСКО.

По данным на 1 января 2021 года, в Казани проживает 1 млн 257 тыс. 341 человек. Город продолжает активно развиваться, радуя своих горожан и привлекая новых туристов.

Между Востоком и Западом

Казань – один из ярких примеров того, как в одном городе мирно, в атмосфере дружелюбия и терпимости живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Этническое и религиозное разнообразие в столице Татарстана сохраняется не один век. 136 культовых объектов: 70 мечетей, 45 православных храмов, 5 старообрядческих культовых объектов, 13 церквей других христианских направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и Кришны.

В столице Татарстана проживают представители свыше 115 национальностей. Самые многочисленные из них по переписи населения 2010 года – русские (48,6%) и татары (47,6%). Также среди жителей Казани можно встретить чувашей, украинцев, марийцев, башкир и удмуртов.

Казань – образовательный центр

Казань – молодежный город, где сосредоточен научно-образовательный центр. В 2019 году город встретил участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills».

В 2019 году город встретил участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills».

Возможность получения доступного и качественного высшего образования привлекает в столицу Татарстана иногородних и иностранных абитуриентов.

Будущие студенты могут выбрать любой из 30 вузов (13 государственных, 9 коммерческих, 8 филиалов вузов), также к их услугам – 32 профессиональных образовательных учреждения. Одним из старейших вузов страны является Казанский (Приволжский) федеральный университет, основанный в 1804 году и славящийся своей научной школой.

От Шаляпина до наших дней

Казань имеет уникальный культурный код. На карте города – более 1000 объектов, формирующих культурное многообразие столицы.

В городе открыты двери 34 музеев, 9 театров, 8 крупных концертных залов, 16 дворцов культуры, 51 библиотека и 50 детских школ искусств. В Казани постоянно формируются новые культурные площадки, например, креативное пространство «Штаб», Центр современного искусства «Смена», творческая лаборатория «Угол».

Казань известна на всю страну международными форумами: оперным фестивалем им.Ф.И.Шаляпина, фестивалем классического балета им.Р.Нуриева, фестивалем мусульманского кино, театральным фестивалем тюркских народов «Науруз». Ведущие театры России и звезды мировой величины традиционно включают Казань в свой маршрут гастролей, а музеи города периодически выставляют экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея.

В 2019 году Казань вступила в сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка».

Казань – спортивная столица России

Город с тысячелетней историей молод духом, являясь центром студенчества и спорта.

«Золотой» страницей в историю города вошла XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года, наследие которой позволило провести XVI чемпионат мира FINA по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций FIFA в 2017 году, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Спортивная инфраструктура города включает 15 стадионов, 15 крытых ледовых арен, 67 плавательных бассейнов, 385 спортивных залов и 596 плоскостных спортивных площадкок.

Настоящим украшением города является 45-тысячный футбольный стадион «Казань Арена» (с 2019 года переименован в «Ак Барс Банк Арену») – первый в России стадион, построенный для проведения мундиаля 2018 года. В 2013 году на «Казань Арене» прошли церемонии открытия и закрытия Всемирных летних студенческих игр. В 2015 году на стадионе состоялись соревнования по плаванию и синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. В 2017 году «Казань Арена» приняла 4 матча Кубка конфедераций, в 2018 году – шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA. На стадионе свои домашние матчи проводит казанский футбольный клуб «Рубин». Здесь также проходили игры сборной России, матчи Еврокубков.

Помимо организации мегасобытий в Казани обеспечивается развитие спорта не только на региональном, но и на всероссийском уровне, открываются федеральные спортивно-тренировочные центры (Центр гребных видов спорта, Центр гимнастики, Академия тенниса и др. ), специализированные высшие учебные заведения (Поволжская государственная Академия физической культуры, спорта и туризма и новый учебный Кампус на территории Олимпийской деревни Универсиады-2013), создаются условия для тренировки клубов-чемпионов (хоккейный клуб «АК барс» и футбольный клуб «Рубин»).

), специализированные высшие учебные заведения (Поволжская государственная Академия физической культуры, спорта и туризма и новый учебный Кампус на территории Олимпийской деревни Универсиады-2013), создаются условия для тренировки клубов-чемпионов (хоккейный клуб «АК барс» и футбольный клуб «Рубин»).

Благодаря количеству и качеству спортивных объектов, их соответствию международным стандартам столица Татарстана может успешно конкурировать с другими крупнейшими городами страны и мира за организацию крупнейших спортивных состязаний на своей территории.

В приоритете – общественный транспорт

Транспортная сеть Казани по признанию российских и зарубежных экспертов является одной из самых современных и удобных в России. Приоритет в городе отдан общественному транспорту, при этом столица Татарстана первой в России ввела на дорогах выделенную полосу для автобусов и троллейбусов. Сейчас Казань занимает первое место в неофициальном рейтинге городов России по длине выделенных полос для общественного транспорта. В столице Татарстана на 1000 человек приходится 155,7 м выделенных полос.

В столице Татарстана на 1000 человек приходится 155,7 м выделенных полос.

По результатам исследования Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), который занимается разработкой новой системы транспортного обслуживания Казани, столица Татарстана заняла первое место по показателям эффективности использования маршрутной сети. В Казани работают 4 вида пассажирского транспорта – трамвай, троллейбус, автобус и метро. Что касается последнего, то казанский метрополитен — самый «молодой» из российских метрополитенов. Открытие первого участка в 2005 году было приурочено к 1000-летию города. Сегодня система состоит из единственной центральной линии с 11 станциями.

Миллионы туристов в год

Восхождение на туристический олимп Казань начала в 2005 году, когда столица Татарстана праздновала свое тысячелетие. В юбилейный год город посетило 500 тыс. гостей, в год Универсиады Казань приняла 1,5 млн гостей, в год проведения чемпионата мира по водным видам спорта – 2,1 млн, в 2016 году – 2,5 млн, а в год проведения чемпионата мира по футболу столица Татарстана приняла трехмиллионного туриста. К 2030 году Казань готовится встретить 5-миллионного туриста.

К 2030 году Казань готовится встретить 5-миллионного туриста.

Самыми посещаемыми местами у туристов являются Казанский Кремль, улица Баумана, Центр семьи «Казан», Кремлевская набережная и набережная озера Кабан, аквапарк «Ривьера» и другие достопримечательности.

В Казани на государственной охране в качестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находятся 565 объектов, из них 126 федерального значения, 371 республиканского и 68 местного значений. В 2000 году перечень всемирного культурного наследия ЮНЕСКО пополнился ансамблем Казанского кремля.

Чтобы сохранить рядовую историческую застройку, в окружении которой находятся памятники, Казань включили в список исторических поселений. Более 400 объектов подлежат сохранению без изменения стилистических особенностей. Таким образом, уникальное историческое наследие Казани сохранится для будущих ее поколений.

«Легкие» города

Паркам и скверам в Казани уделяется особое внимание. За последние 10 лет, с 2011 года, при поддержке республики и федерального центра в Казани обновлено и создано с нуля 99 места отдыха. Сегодня в Казани 145 парков и скверов общей площадью 432 га. Особенно жителям полюбились Горкинско-Ометьевский лесопарк, парк Горького, парк «Черное озеро», парк «Сосновая роща» и парк Победы.

За последние 10 лет, с 2011 года, при поддержке республики и федерального центра в Казани обновлено и создано с нуля 99 места отдыха. Сегодня в Казани 145 парков и скверов общей площадью 432 га. Особенно жителям полюбились Горкинско-Ометьевский лесопарк, парк Горького, парк «Черное озеро», парк «Сосновая роща» и парк Победы.

Парки и скверы в Казани – это не только тихое место для отдыха, но и площадки для активного культурного и спортивного досуга горожан. Фестивали, кинопоказы, концерты, благотворительные ярмарки вдохнули жизнь в обновленные общественные пространства.

Тренд высоких технологий

Отчетливо видно лидерство Казани в сфере экономики. Столица Татарстана занимает передовые позиции по инвестициям и строительству в Поволжье, по обеспеченности современными торговыми центрами и по совокупному капиталу собственных банков в России. В городе расположен крупнейший в России технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», а также один из самых больших в Европе технопарков — «Идея».

С 2007 года Мэрия Казани реализует крупномасштабную программу развития малого предпринимательства. Для бизнесменов действуют льготные программы кредитования и аренды муниципального имущества.

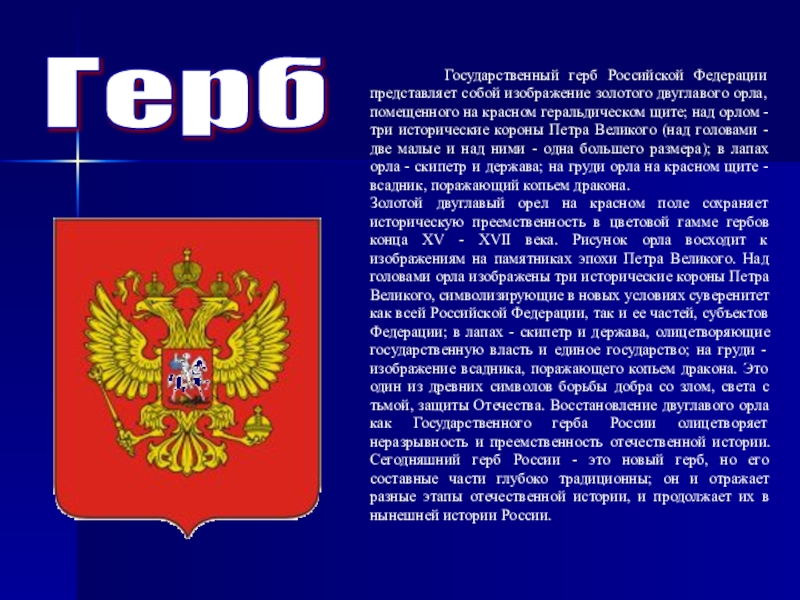

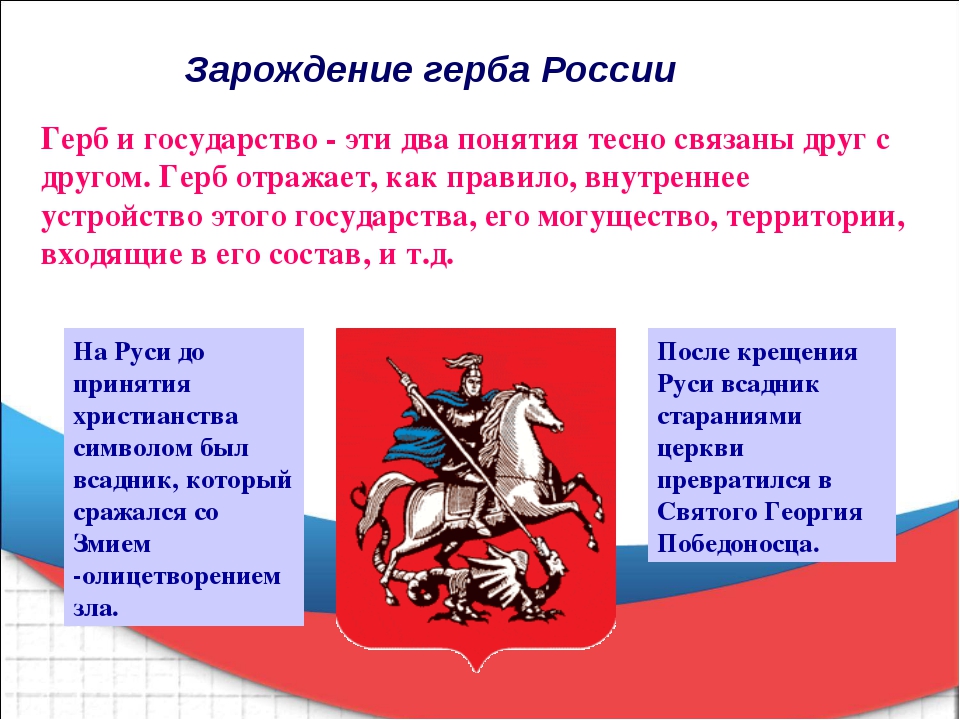

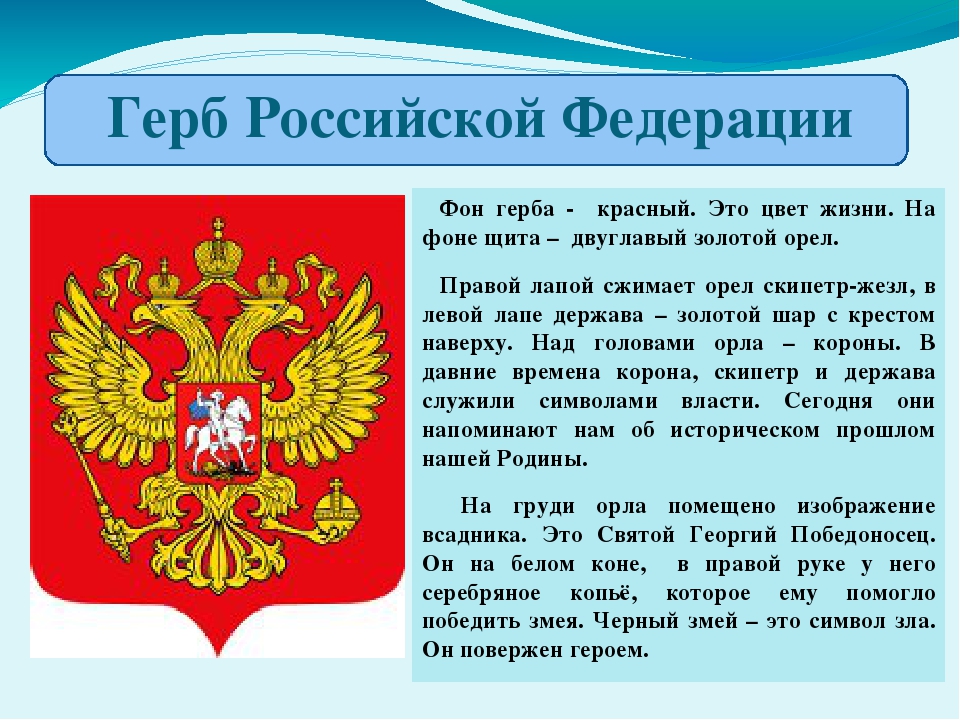

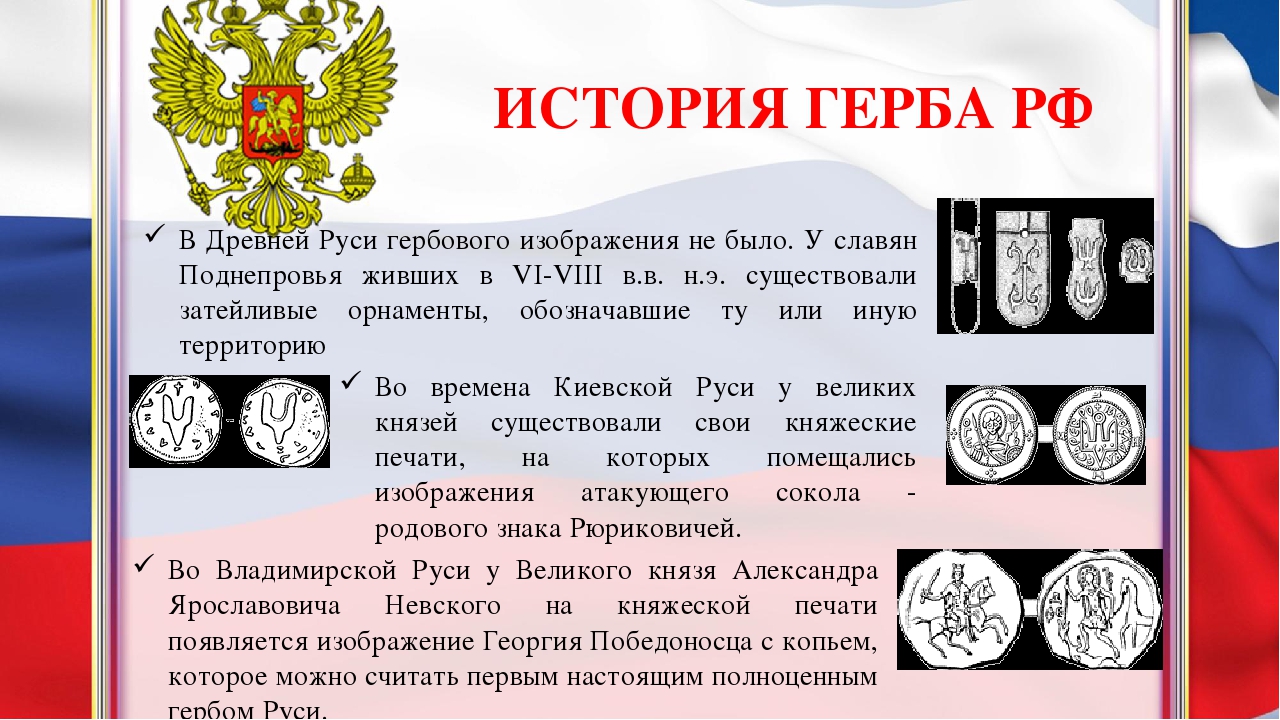

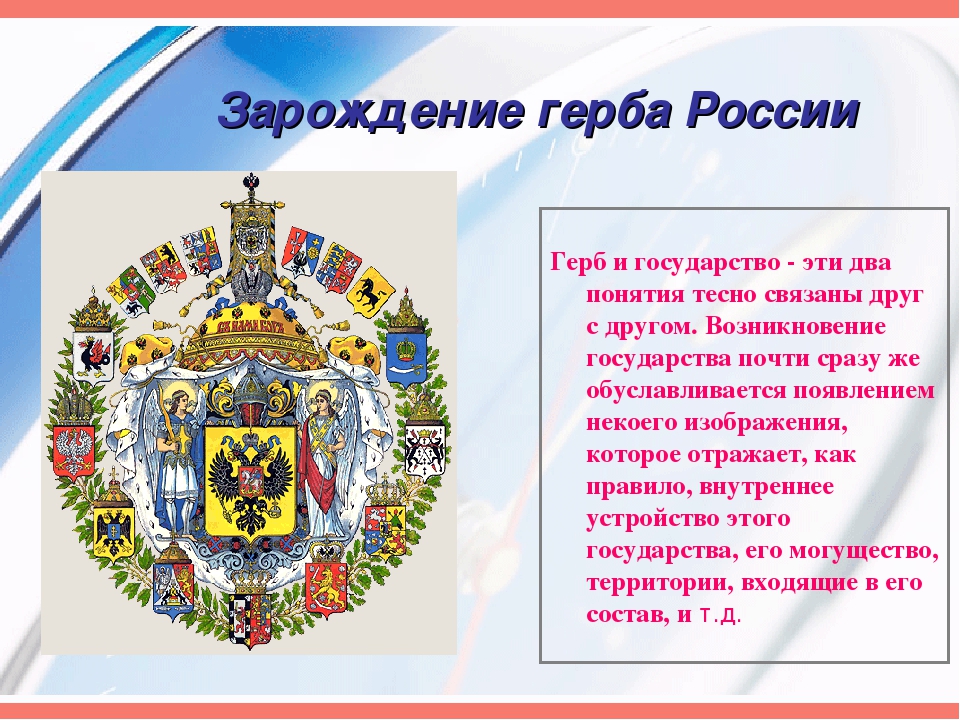

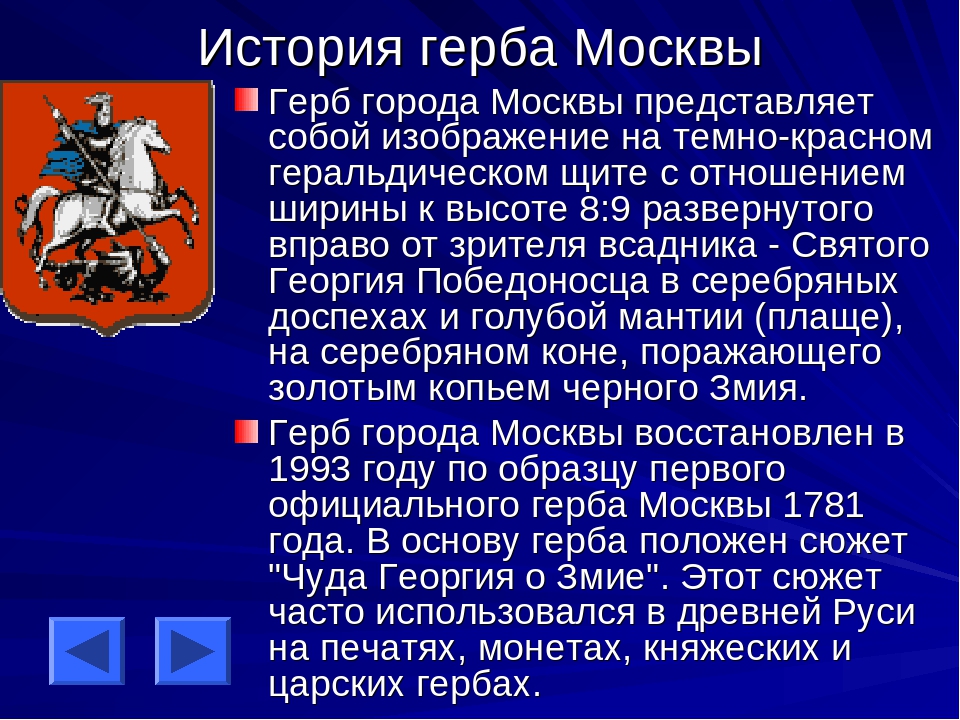

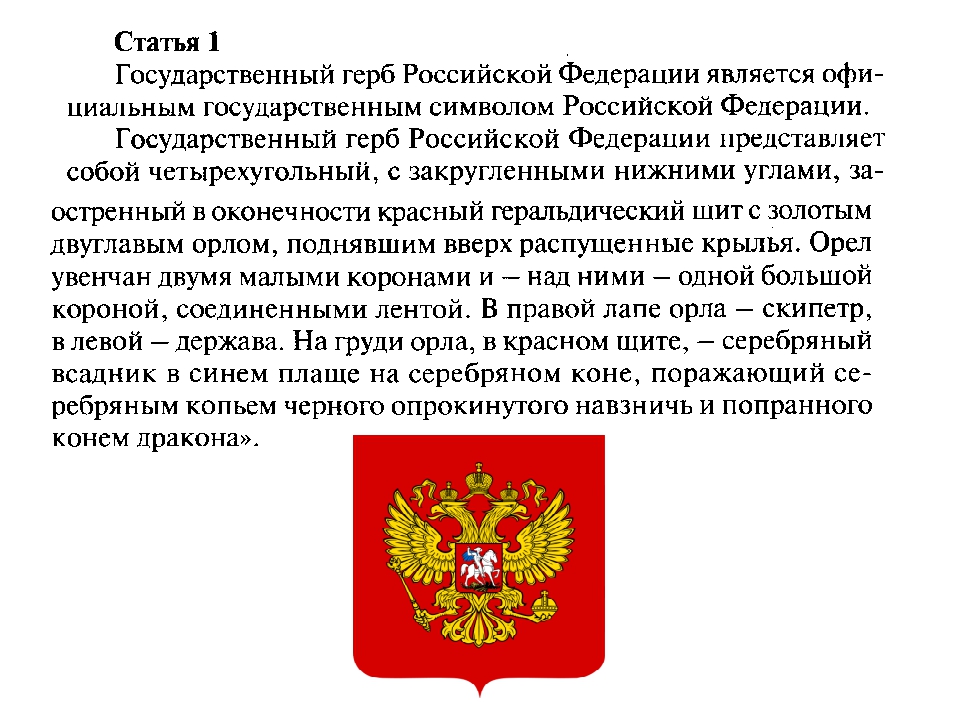

Введение в историю — История герба России

В России государственный герб появился раньше личных. Когда возникло единое Великорусское государство в конце XV века, у Великого князя Московского и всея Руси Ивана III появился гербовый знак, который стал на века государственным гербом России: сначала Московского великого княжества, затем – Московского царства, затем – Российской империи. Этим знаком стало изображение двуглавого орла.

Иван III

Оно очень древнее. Мы знаем, что его высекал на скалах ещё древний народ хеттов около 3300 лет назад. Что они подразумевали, изображая не существующую в природе двуглавую птицу, мы вряд ли уже точно узнаем.

Что они подразумевали, изображая не существующую в природе двуглавую птицу, мы вряд ли уже точно узнаем.

Хеттский двуглавый орел с зайцами в лапах

Значительно позже, около 1500 лет назад, двуглавый орёл в качестве государственного знака начинают использовать императоры Византийской империи.

Изображение двуглавого орла из Византии

После Крестовых походов двуглавый орел появляется в гербах европейских королей и императоров. Одни историки считают, что Иван III взял его из уже погибшей к тому времени Византийской империи после того, как в 1472 г. женился на родственнице последнего византийского императора Софье Палеолог.

Слева — София Палеолог, справа – герб династии Палеологов.

Другие же — думают, что Великий князь Московский взял его из герба германского императора, чтобы показать, что он равен первым государям Европы.

Император Священной Римской империи германской нации и его герб. Фрагменты миниатюры 1484 г.

Первый раз мы видим двуглавого орла как символ государства Российского на оборотной стороне печати из красного воска, которой Иван III скрепил грамоту, данную его родственникам в 1497 г. На лицевой стороне печати был изображён святой Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий копьём крылатого змея – символ зла.

Печать Ивана III

При первом русском царе Иване IV Грозном (внуке Ивана III) в XVI веке впервые на печати появляется двуглавый орёл, на груди у которого помещён щит с изображением Георгия Победоносца, а между головами расположена корона.

Слева направо: Иван IV Грозный, гербы Ивана Грозного и его сына Федора Иоанновича

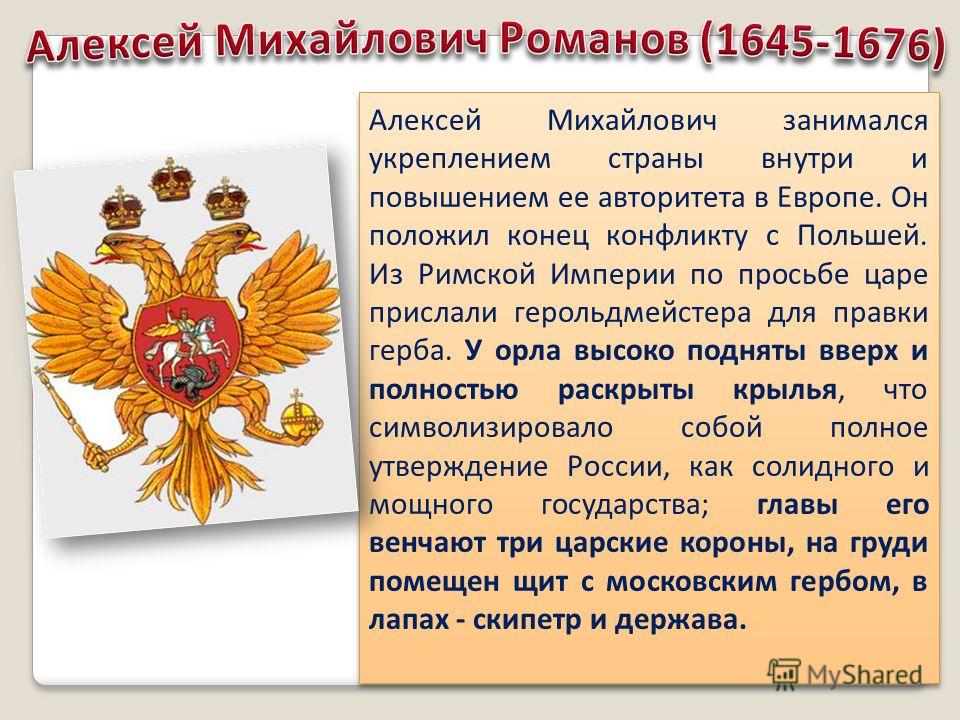

Постепенно на гербе появлялись новые детали: три короны (по маленькой над каждой головой орла и большая – над ними), скипетр в правой лапе орла и держава – в левой.

Символы царской власти

Скипетр имел форму короткого жезла и символизировал царскую власть саму по себе, а держава представляла собой шар, увенчанный крестом и обозначавший власть царя над христианским миром.

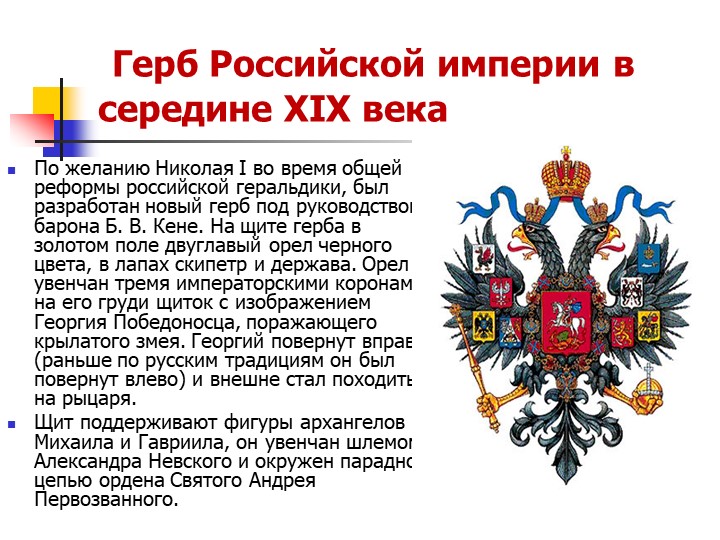

Гербы (слева направо) при: Алексее Михайловиче (сер. XVII в.), Петре I (н. XVIII в.), Павле I (к. XVIII в.).

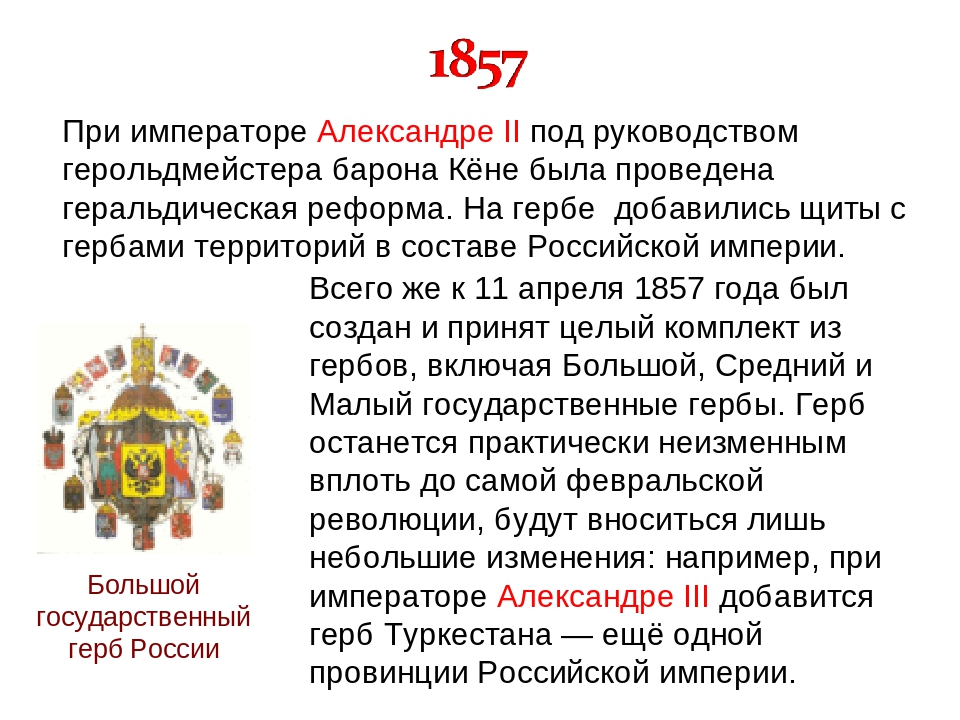

Гербы (сверху вниз): н. 30-х гг. XIX в., н. 50-х гг. XIX в., н. 70-х гг. XIX в.

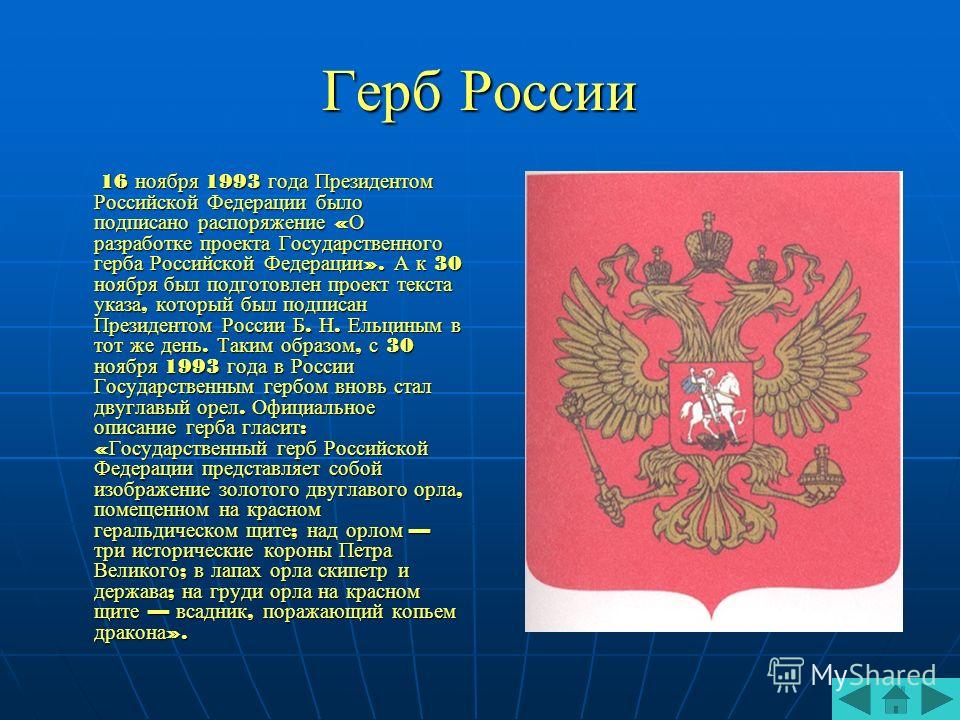

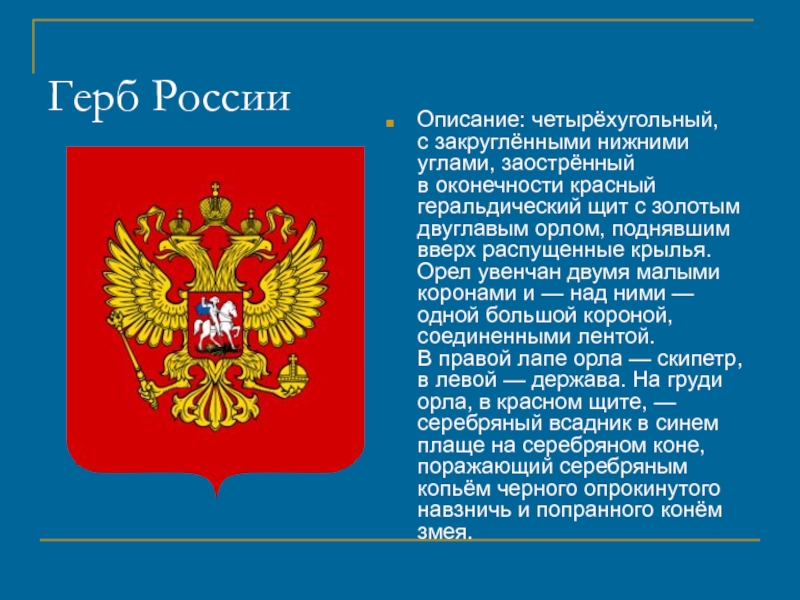

Окончательный вид герб Российской империи приобрел в конце XIX века.

Малый, средний и большой государственные гербы Российской империи (1882 г.).

История образования Астрахани и Астраханской области

Об образовании Астраханской области

На месте Астраханской области в VII-Х вв. существовал древнетюркский Хазарский каганат с господствующей религией иудаизма и столицей в г. Итиль. В конце Х-начале ХIII вв. здесь властвовали предводители непрочных кочевых орд и племенных объединений тюрок — печенегов и половцев-кыпчаков.

существовал древнетюркский Хазарский каганат с господствующей религией иудаизма и столицей в г. Итиль. В конце Х-начале ХIII вв. здесь властвовали предводители непрочных кочевых орд и племенных объединений тюрок — печенегов и половцев-кыпчаков.

В середине ХIII в. низовья Волги стали центром обширного монголо-татарского государства «Золотая Орда» («Улус Джучи-хана»). Здесь возникли города Сарай-Бату, Сарай-Берке, а с самого начала ХIV в. известен и г. Хаджи-Тархан — предшественник современной Астрахани. Были установлены тесные контакты со многими странами, включая дельту Нила — мамлюкский Египет.

Два похода войск русского царя Ивана IV Грозного в 1554 и 1556 гг. привели к покорению ханства и его вхождению в состав Российского государства. Указание «царь Астраханский» было включено в официальную титулатуру российского самодержца.

Перенесенный на новое место в 1558 г. вокруг крепости, г. Астрахань стал надежным военно-политическим форпостом на юге России, перевалочной базой ее продвижения на Кавказ и в азиатский Прикаспий, центром активных торговых и межгосударственных связей. Так образовалось астраханское воеводство.

Так образовалось астраханское воеводство.

Учитывая особую и возрастающую роль Астрахани как важнейшего города России в торговом и политическом отношениях, Петр I 22 ноября 1717 года подписал указ об основании Астраханской губернии и присоединении к ней ряда городов: Симбирск, Самара, Сызранск, Кашкар, Саратов, Петровский, Дмитровский, Царицын, Черный Яр, Красный Яр, Гурьев и Терек.

Астраханской губернии было определено сыграть важную роль во взаимоотношениях России с Востоком. В Каспийском море и Волге Петр I видел главную магистраль, связующую всю торговлю России и Европы с Индией, Ираном и Средней Азией. Правительство было заинтересовано в направлении потока восточных товаров по Каспийско-Волжскому пути.

В числе жителей края — российских подданных уже в тот период мы обнаруживаем русских, ногайцев, калмыков, татар, кавказских горцев-«черкесов», торговцев из азиатских стран вплоть до далекой Индии.

Административный термин «Астраханская область» впервые возник в 1785 г. , когда она (5 мая по старому стилю) была выделена наряду с Кавказской областью в составе Кавказского наместничества. Однако более длительный период просуществовала Астраханская губерния — с 1717 по 1785 гг. и затем с 1802 по 1928 гг.

, когда она (5 мая по старому стилю) была выделена наряду с Кавказской областью в составе Кавказского наместничества. Однако более длительный период просуществовала Астраханская губерния — с 1717 по 1785 гг. и затем с 1802 по 1928 гг.

При этом, вплоть до революционных событий 1918-1920 гг., она включала также в свой состав Калмыцкую степь и Киргиз-кайсацкую (т.е. казахскую) внутреннюю Букеевскую орду, что в дальнейшем обусловило известные трудности в территориальном размежевании и проведении новых границ, так и не прошедших полную государственную кодификацию. Затем Астраханский округ (иначе «межрайон») входил последовательно в 30-40-х гг. в Нижне-Волжский, затем в Сталинградский край.

О происхождении названия «Астрахань»

Наиболее точным первоначальным вариантом названия города является упомянутый впервые в 1333 г. арабским путешественником Мухаммедом Ибн-Баттутой топоним «Хаджи-Тархан».

В этом случае «хаджи» (арабск.) означает титул правителя (наместника), одновременно являвшегося и духовным лицом в исламе, а «тархан» (монгольск. ) — охранная грамота от хана об иммунитете, основа «городских вольностей».

) — охранная грамота от хана об иммунитете, основа «городских вольностей».

Основанная в начале ХIV в. на правом берегу Волги, эта старая татарская Астрахань (городище почти совсем смыто ныне рекой) с мирным присоединением Нижней Волги к России была перенесена в 1557-1558 гг. русской администрацией на левый берег и на 12 км южнее, где сейчас и расположен центр города.

Другие толкования («тархан племени ас», «город ханской дочери Астры», «место сказочного царя-дракона Аджидаара») являются менее надежными, хотя и встречаются в продолжающихся дискуссиях.

Елабужский муниципальный район 1 | История города

История города

Елабуга – родина Ивана Шишкина, тихая пристань Надежды Дуровой и последний приют Марины Цветаевой.

Это благословенный край волшебной природы и высокого творческого вдохновения!

Елабуга – место, где мещанский и купеческий Дух России XIX века пронизывает урбанистическое

пространство нынешнего времени!

Елабуга – город, где вас всегда ждут!

Елабуга — город республиканского подчинения, центр Елабужского района, расположен в 215 километрах восточнее столицы Республики Татарстан г. Казани. Находится в северо-восточной части Республики Татарстан при слиянии рек Тоймы и Камы.

Казани. Находится в северо-восточной части Республики Татарстан при слиянии рек Тоймы и Камы.

Площадь города — 41,1 кв.км.

Численность населения города — 74,031 тыс. чел.

Численность населения района — 11,748 тыс. чел.

Ананьинский могильник

Елабужский край начал заселяться людьми ещё в конце позднего палеолита или мезолите, 10-15 тысяч лет тому назад. Мировую известность краю принесла культурно-историческая общность раннежелезного века, получившая своё название от могильника у деревни Ананьино, находящейся в четырех километрах от современной Елабуги.

Курган, расположенный около Ананьино, издавна притягивал исследователей. Впервые раскопки этого сооружения начались в 1858 году под руководством П.А. Алабина – писателя, историка-краеведа, археолога и этнографа. Находки в могильнике представляли три века: каменный, бронзовый и железный, и сразу привлекли внимание светил русской археологической науки того времени. Позднее историю могильника раскрывали учёные-историки П.И. Лерх и К.И. Невоструев. Участвовал в раскопках и елабужский городской голова И.В. Шишкин. Результатом проведенных работ стала уникальная коллекция археологических материалов, многие предметы которой ныне хранятся во многих музеях мира и в Эрмитаже.

Позднее историю могильника раскрывали учёные-историки П.И. Лерх и К.И. Невоструев. Участвовал в раскопках и елабужский городской голова И.В. Шишкин. Результатом проведенных работ стала уникальная коллекция археологических материалов, многие предметы которой ныне хранятся во многих музеях мира и в Эрмитаже.

Ананьинский могильник – один из древнейших памятников, известный археологам всего мира и давший название целому этапу в истории финно-угорских народов эпохи раннего железа (VIII-III вв. до н.э.).

Елабужское городище

К III – V векам нашей эры многие исследователи относят появление на территории Татарстана ранних тюрков. Большинство памятников этой эпохи находится на территории Елабужского района. Тюркское население того периода стало предвестником последующей тюркизации Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья.

Уникальным свидетельством того периода является историческая жемчужина Елабуги – знаменитое Елабужское или, как его ещё называют, Чертово городище. Оно представляет собой каменную башню Х-XIV вв. и руинированные остатки болгарской крепости-мечети, которая возникла не позднее XI в. на высоком мысе у устья реки Тоймы на месте бывшего укрепленного поселения, и военную крепость, названную болгарами Ала-буга (пегий, серый, злой + бык, змей, богатырь).

Оно представляет собой каменную башню Х-XIV вв. и руинированные остатки болгарской крепости-мечети, которая возникла не позднее XI в. на высоком мысе у устья реки Тоймы на месте бывшего укрепленного поселения, и военную крепость, названную болгарами Ала-буга (пегий, серый, злой + бык, змей, богатырь).

Выбор болгарами данного места для своего основного опорного пункта в восточном Предкамье был не случайным. Издревле здесь находилась летне-зимняя переправа через Каму. В болгарский период она служила составной частью торгово-караванной дороги: из центральных районов Волжской Болгарии в Среднее и Верхнее Прикамье (к вису) и далее до Ледовитого океана. В XII в. на месте святилищ была сооружена уже белокаменная мечеть подквадратной формы с восемью башнями и полубашнями, конструктивно похожая на соборные мечети в Биляре(IX-XХ вв.) и Болгаре (ХIII-XIV вв.) и имеющая самые близкие аналоги в мечетях-крепостях в Сусе (Тунис) и Багдаде. В настоящее время останки этой крепости-мечети являются единственным частично сохранившимся болгарским наземным сооружением домонгольской эпохи.

С городищем связано большое количество легенд и преданий. Так, в «Казанской истории», составленной в середине XVI века, сказано, что здесь располагалось «старых булгар мольбище жертвенное». Видный археолог России XIX века А. Спицын, исследовав городище в 1888 году, высказал предположение, что главное городище представляло собой или часть древнего караван-сарая или гробницу одного из мусульманских святых. В старинных татарских рукописях есть упоминание, что в городе Алабуга жили булгарские знатоки ислама Акбали Ходжа и Амлен Ходжа, могилы которых посетил в конце XIV века Тамерлан. В татарском фольклоре сохранились предания и о том, что Алабугу основал сам Искандер зюль Корнеин (так на Востоке называли Александра Македонского). Отголоски этого предания есть и в древнем своде летописей «Джагфар тарихи».

Существует несколько версий происхождения современного названия города Елабуга. По первой из них название связано с землетрясением, вследствие которого в русле реки Кама образовалась огромная каменная глыба, своим очертанием похожая на быка. Болгары прозвали этот камень «Ала» (злой, вредный) «бугай» (бык). Множество судов нашло свою погибель, напоровшись на него. Люди поговаривали: «Это место чертово, здесь гибнут корабли и люди», поэтому в народе городище и назвали Чёртовым.

Болгары прозвали этот камень «Ала» (злой, вредный) «бугай» (бык). Множество судов нашло свою погибель, напоровшись на него. Люди поговаривали: «Это место чертово, здесь гибнут корабли и люди», поэтому в народе городище и назвали Чёртовым.

По второй версии, большое озеро за притоком реки Кама – Тоймой – носило татарское название «Алабуга», что в переводе означает «окунь-рыба». Имя города могло происходить и от кочевых финно-угорских племен, некогда живших на территории современной Елабуги: в переводе с финно-угорского слово «ела» обозначала«молочный», а «буг»– «пена». А в низине у Покровской церкви, между Тоймой и городом находилось озеро Ела, названное так по цвету воды. Ручей, текущий сейчас в Тойму, впадал тогда в озеро с постоянной пеной.

Село Трёхсвятское

В 1614-1616 гг. на месте Елабужского городища был основан мужской Троицкий монастырь, упраздненный в 1764 г. В это же время образовалась монастырская слобода, впоследствии — село Подмонастырка, сохранившее свой первоначальный уклад и архитектуру до наших дней.

Русское поселение появилось в 50-е годы XVI века в ходе колонизации Среднего Поволжья, происходившей после покорения Казани Иваном Грозным в 1552 г. и присоединения ее к Московскому государству.

Село, представляющее собой крепость, окруженную улицами-слободами, получило название «Трехсвятского, что на Елабуге». Согласно местному преданию, наименование села произошло от иконы Трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоуста, присланной Иваном Грозным в дар местной Покровской церкви.

Выгодное географическое положение села — на речных путях, соединяющих вятские, пермские, уфимские и казанские земли во второй половине XVIII века определило ее роль как экономического центра прилегающей территории и перевалочного пункта в торговле уральским хлебом и рыбой, которые отправлялись по Каме и Волге в разные города России и за рубеж.

Свой след в истории города оставили события, сыгравшие немаловажную роль в развитии государства Российского. Ермак со своей дружиной, следуя в Сибирь, по Волге, Каме и дальше на ладьях, останавливался у села для пополнения продовольственных припасов, доходило до Трехсвятского и крестьянское войско Емельяна Пугачева, штурмовавшее хорошо укрепленную крепость.

Уездный город Елабуга

После подавления войск Пугачёва в 1780 году согласно указа Екатерины II утверждается Вятское наместничество, и село Трёхсвятское получает статус уездного города Елабуга Вятской губернии и свой герб.

28 мая 1781 года городу Елабуге была дарована жалованная грамота с изображением герба. Он представлял собой щит, в верхней части которого изображен был герб Вятского наместничества: «в золотом поле из облака выходящая рука, держащая натянутый лук со стрелой, а над ней в верхней части щита крест красный». В нижней части – собственно герб Елабуги: «в серебряном поле сидящий на пне дятел, долбящий оный, ибо там множество сего рода птиц».

Лук и стрелы особо почитались в Вятской губернии. Появление же дятла на гербе в качестве символа города связано с большой численностью этих птиц в елабужских лесах в то время. В период заселения края леса вырубались в большом количестве для нужд строительства и создания пахотных земель. А образовавшиеся пни стали источником корма для множества птиц, в том числе и дятлов.

Статус города обозначил новый этап в развитии Елабужского края: стали строиться новые и расширяться уже имеющиеся заводы – в конце XIX века в городе имелось 12 фабрик и заводов – чугунно-литейных, колокольных, воскосвечных, салотопенных, пиво-медоваренных, пряничных и др.

Огромные лесные массивы обусловили распространение промыслов и ремёсел, связанных с обработкой дерева. Получило развитие домашнее ткачество, изготовление предметов быта и орудий труда из глины и железа. Было популярно среди населения и рыболовство. Елабужане поставляли живую камскую стерлядь к царскому столу.

Елабужское купечество

Самым главным делом города стала купеческая деятельность. К середине XIX века Елабуга относилась к числу наиболее богатых торговых городов Вятской губернии: имея население почти в три раза меньше, чем губернский город Вятка, Елабуга равнялась с ним по числу лиц купеческого сословия и имела внушительный торговый оборот. К концу XIX века купеческое сословие в Елабуге насчитывало 600 купцов на 11000 жителей. Здесь проживали известные на всю страну купеческие династии Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых, Черновых.

Здесь проживали известные на всю страну купеческие династии Стахеевых, Гирбасовых, Ушковых, Черновых.

В документе за 1872 год сообщалось, что «купечество занимается хлебной торговлей. Сплавляет хлеб по реке Каме в низовые города. Кроме того, закупает медь, воск, кожи, щетину, холст, просо и частью лесные материалы. Доставляя их сухим путём до города Казани разных других торговых мест. Со сбытием же сих товаров привозят в Елабугу кубовую краску, сукна, шелковые, шерстяные, бумажные, юфтевые, кожевенные и металлические товары».

Благодаря деятельности купеческих династий Елабуга развивалась и в экономическом, и в культурном отношении. Купцы не жалели времени и денег на строительство и содержание социальных учреждений. Елабужское купечество, с исстари отличавшееся благотворительностью, строило на свои средства храмы, как в городе, так и в других местах империи. Уездное и городское училища, женская гимназия, училище для слепых, Епархиальное женское училище, Александринский детский приют, Троицкая церковь и другие, как сейчас говорят, социальные учреждения были выстроены на средства купцов. Именно благодаря купеческой благотворительности Елабуга была среди первых десяти городов России, где было установлено электрическое освещение.

Именно благодаря купеческой благотворительности Елабуга была среди первых десяти городов России, где было установлено электрическое освещение.

В XIX веке елабужане получали к своему столу чистейшую воду из городского водопровода. В 1883 году по инициативе и проекту купца третей гильдии и городского головы И.В. Шишкина в Елабуге был сооружен первый водопровод. Вода проводилась в Елабугу по деревянным трубам к устроенным на площади крытым водосточным трубам. Благодаря этой системе, Елабуга вошла в число первых городов России, где работала система водопроводов. До сих пор в исторической части города сохранились места, где течёт родниковая вода – всё это части старой городской системы водоснабжения.

Национальный парк «Нижняя Кама»

Богатство и уникальность природы края послужили созданию на территории Елабуги Национального парка «Нижняя Кама», который был создан в 1991 году для сохранения и восстановления уникального природного ландшафта. Парк раскинулся на востоке Республики Татарстан, занимает площадь 26,6 тысяч гектаров. Территория находится в двух лесничествах двух административных районов — Елабужском и Тукаевском, на противоположных берегах реки Камы.

Территория находится в двух лесничествах двух административных районов — Елабужском и Тукаевском, на противоположных берегах реки Камы.

Здесь представлен разнообразный ландшафт: широколиственный лес граничит с сибирской тайгой с переходом в лесостепь, суша чередуется с бесчисленными реками, озерами, островками. На территории парка обитают редкие животные, произрастают исчезающие виды растений, в том числе занесенные в международную Красную книгу.

В Большом Бору встречаются сосны 150-летнего возраста и 30-метровой высоты. Напротив Большого Бора по левобережью Камы расположен памятник природы «Кызыл-Тау», юго-восточный форпост тайги и единственный в Татарстане и Среднем Поволжье природный лесной массив, где ель и пихта переходят на противоположный берег реки и образуют неповторимые чащи в непосредственном соседстве с лесостепью. Это своеобразный реликт древних лесов – здесь растут рядом ели и пихта, липа и орешник.

Уникальная природа Нижнего Прикамья нашла яркое отражение в художественно-графических работах художника-живописца И. И.Шишкина. Около 20 природных объектов и ландшафтов, запечатленных на картинах, этюдах и офортах И.И.Шишкина, имеют свой конкретный адрес и сохранились до наших дней – это редкие, величавые по своей красоте участки Танайского, Мортовского лесов, Большого и Малого Бора, Святой ключ. Они нашли своё отражение в таких картинах всемирно известного художника, как «Сосны, освещенные солнцем», «Корабельная роща», «Святой Ключ близ Елабуги», «С берегов Камы близ Елабуги», «Кама близ Елабуги», «Красная горка близ Елабуги», «Дубовая роща близ Елабуги», «Богатый Лог», «Лесные дали», «Среди долины ровныя…», «Разливы рек, подобные морям…», «Пасека» и знаменитое «Утро в сосновом бору».

И.Шишкина. Около 20 природных объектов и ландшафтов, запечатленных на картинах, этюдах и офортах И.И.Шишкина, имеют свой конкретный адрес и сохранились до наших дней – это редкие, величавые по своей красоте участки Танайского, Мортовского лесов, Большого и Малого Бора, Святой ключ. Они нашли своё отражение в таких картинах всемирно известного художника, как «Сосны, освещенные солнцем», «Корабельная роща», «Святой Ключ близ Елабуги», «С берегов Камы близ Елабуги», «Кама близ Елабуги», «Красная горка близ Елабуги», «Дубовая роща близ Елабуги», «Богатый Лог», «Лесные дали», «Среди долины ровныя…», «Разливы рек, подобные морям…», «Пасека» и знаменитое «Утро в сосновом бору».

Святой Ключ

Картина И.И.Шишкина «Святой ключ близ Елабуги» изображает родник в окрестностях Елабуги, на территории лесного массива Малый Бор, издавна являвшегося местом паломничества жителей города и близлежащих деревень.

Еще в 1797 году проезжавший по Каме русский писатель-просветитель А. Н. Радищев сообщает, что рядом с бьющим из-под горы ключом («Святой Ключ») сооружена часовня и там поставлена кружка для сбора пожертвований за «святую воду». Вода родника считается целебной, излечивающей болезни и дарящей здоровье. Ежегодно, 9 августа, в день Святого Пантелеймона, на Святом Ключе православная церковь проводит обряд богослужения.

Н. Радищев сообщает, что рядом с бьющим из-под горы ключом («Святой Ключ») сооружена часовня и там поставлена кружка для сбора пожертвований за «святую воду». Вода родника считается целебной, излечивающей болезни и дарящей здоровье. Ежегодно, 9 августа, в день Святого Пантелеймона, на Святом Ключе православная церковь проводит обряд богослужения.

Историко-культурное наследие Елабуги

Елабуга на протяжении веков была и поныне остаётся важнейшим культурным и духовным центром Прикамья, с которым связаны имена многих известных на весь мир личностей. Город прославили на весь мир первая русская женщина-офицер, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова, Н.А. Дурова, которая прожила в нашем городе около 30 лет и написала свою знаменитую книгу «Записки кавалерист-девицы», высоко оцененную А.С. Пушкиным.

В Елабуге родился и вырос известный русский художник, основатель школы русской реалистической живописи И.И. Шишкин, который навсегда увековечил свою родину на всемирно известных полотнах. Елабужская земля дала человечеству известного врача-психоневролога, основателя первой в России лаборатории экспериментальной психологии В.М. Бехтерева.

Елабужская земля дала человечеству известного врача-психоневролога, основателя первой в России лаборатории экспериментальной психологии В.М. Бехтерева.

Здесь прошли последние дни жизни известного Поэта Серебряного века М.И. Цветаевой.

Уроженцем города является художник, полярный исследователь, основатель музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге Н.В. Пинегин.

Елабужский край стал отчизной композитора, автора первых национальных произведений В.И. Виноградова.

Здесь вырос и работал замечательный советский писатель С. Романовский, который открыл литературный талант В. Шукшина.

В разное время в Елабуге побывали А.Н. Радищев, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.Г. Короленко, М.И. Пришвин, А.С. Грин, А.Н. Толстой. Оставили в истории города свой след такие известные деятели культуры, как Т. Гиззат, М.А. Кустинский, С.Я. Лемешев. Здесь делала свои первые шаги на сцене будущая кинозвезда советского экрана М. Ладынина. Елабуга стала важным периодом жизни для таких известных ученых, как П. В. Алабин, Ф.И. Эрдман, историк К.И. Невоструев, химик Д.И. Менделеев, путешественник Н.П.Рычков, астрофизик В.А. Амбарцумян, юрист А.В. Венедиктов, математик В.И. Смирнов, физик В.А. Фок.

В. Алабин, Ф.И. Эрдман, историк К.И. Невоструев, химик Д.И. Менделеев, путешественник Н.П.Рычков, астрофизик В.А. Амбарцумян, юрист А.В. Венедиктов, математик В.И. Смирнов, физик В.А. Фок.

Памятники истории и культуры

Имена известных елабужан навсегда вписаны в историю Елабужского края и воплотились в масштабный музейный комплекс, который расположен в исторической части города и имеет охранную территорию в 491,5 га, где расположены 184 памятника истории, архитектуры и культуры. 12 музейно-выставочных объектов разной направленности, посвященных знаменитым землякам и истории края, знакомят с богатым культурно-историческим наследием Елабужского района, которое по значимости занимает второе место в Республике Татарстан после Казани. Не случайно Елабугу называют «Городом-музеем под открытым небом».

Квартал Казанской, Гассара, Большой Покровской и Спасской улиц образует исторический центр Елабуги. Здесь располагается наибольшее количество архитектурных ансамблей, памятников истории и культовых сооружений. Широкие тротуары, выложенные брусчаткой, фонари в стиле XIX века – все возвращает нас в уютную старину, здесь даже время течет иначе, чем в стремительных мегаполисах.

Широкие тротуары, выложенные брусчаткой, фонари в стиле XIX века – все возвращает нас в уютную старину, здесь даже время течет иначе, чем в стремительных мегаполисах.

В исторической части не просто отреставрированы старинные дома, но и сохранены все малые архитектурные элементы: ставни, решетки, резные дымники и водосточные трубы, которые украшали здания и придавали праздничный вид улице. Помимо того, они свидетельствовали о высоком уровне развития строительного ремесла и торгового дела в Елабуге в конце XIX – начале ХХ века.

Ценность архитектурных памятников города дополняется великолепием внутреннего убранства бывших купеческих особняков. Контора (особняк) купца Д.И.Стахеева (территория Суворовского училища) принадлежит к лучшим образцам жилой застройки Елабуги первой трети ХIX в., является редким по сохранности памятником купеческого быта. В системе интерьеров здания гармонично сочетаются печи, выложенные цветными узорными изразцами производства местного завода купца-промышленника П. К.Ушкова, наборный паркет, роскошная потолочная лепнина и роспись, дубовые перила и точеный балясник лестницы, деревянная резьба панелей, металлическое оборудование окон и дверей.

К.Ушкова, наборный паркет, роскошная потолочная лепнина и роспись, дубовые перила и точеный балясник лестницы, деревянная резьба панелей, металлическое оборудование окон и дверей.

Основополагающую роль в жизни провинциальной Елабуги играла религия. Свидетельство тому – дошедшие до наших дней храмы – православные святыни и мечеть, восстановленная в камне. В Елабуге из 6 имевшихся на начало ХХ века отдельно стоящих православных храмов, к настоящему времени сохранилось только 3. До сих пор их великолепие привлекает взгляд.

Спасский собор (1808-1816 гг.) – величественное сооружение о пяти главах и трех приделах, с двухэтажной пристройкой для духовного правления, был освящен в 1821 году. В 1864 году возведена пятиярусная колокольня. Фрагментарно в здании сохранились элементы внутренней отделки: резные карнизы, пилястры с орнаментами коринфского и ионического ордера, цветной пол из керамических узорных плиток.

Церковь во имя святителя и чудотворца Николая построена в 1818 г. на пожертвования горожан. Росписи храма производили художники-академисты братья Верещагины, братья Первунины; фрески эти сохранились и доныне.

на пожертвования горожан. Росписи храма производили художники-академисты братья Верещагины, братья Первунины; фрески эти сохранились и доныне.

Покровская церковь воздвигнута одновременно с основанием села Трехсвятского в 1570-е гг. по воле царя Ивана IV. Ныне действующий каменный Покровский храм выстроен в 1813-1820 гг. Церковь представляет собой уникальное сооружение со сложными по пластике объемными формами, несущими в себе элементы ампира, позднего барокко и раннего классицизма.

В строгом византийском стиле выдержано убранство домовой церкви Епархиального женского училища (ныне – Елабужский педагогический институт Казанского Федерального (Приволжского) университета), построенного на средства елабужской купчихи Г.Ф.Стахеевой.

В 1930-х годах утрачен ценный архитектурный памятник XIX века храм Казанской Божьей матери (архитектор Г.А.Боссе), являвшийся центром комплекса Казанско-Богородицкого женского монастыря. С января 1994г. монастырь начал возрождаться и сегодня он полностью восстановлен в прежнем виде.

Безвозвратно утеряна кладбищенская Троицкая церковь.

Центром исторически сложившегося татарского культурного центра с 70-х гг. XIX века являлась деревянная мечеть на пересечении улиц Московской и Татарской (Г.Тукая), просуществовавшая до 70-х гг. ХХ столетия. В 1996 г. мечеть воссоздана в камне, получив название «Аль-Кадыр».

Разносторонняя жизнь купеческой Елабуги то утихала, то снова оживлялась. Как и во всей России, весь уклад перевернули события 1917 года. Елабуга стала первым уездным городом в Татарии, где была установлена Советская власть. Несколько памятных мест отражают трагические противоречия той страшной эпохи. Близ Спасского собора находится братская могила борцов за Советскую власть; на восточном корпусе Торговых рядов – мемориальная табличка, напоминающая о выступлении Н.К. Крупской, посетившей Елабугу на агитпароходе; на площади, которая в XIX веке носила название Рыбной, установлен памятник вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.

Но в народной памяти хранятся и имена пострадавших от советского режима. Величественный мемориал жертвам политических репрессий открыт в Елабуге сравнительно недавно, в 2009 году. Высокие стены из бутового камня, решетки со свечами, тяжеловесные угловатые скамьи и фонари, железнодорожный «столыпинский» вагон, в каких возили заключенных, списки безвинно расстрелянных – все здесь наводит на мысль, созвучную размещенной на одной из бутовых стен огромной надписи: «Это не должно повториться».

Величественный мемориал жертвам политических репрессий открыт в Елабуге сравнительно недавно, в 2009 году. Высокие стены из бутового камня, решетки со свечами, тяжеловесные угловатые скамьи и фонари, железнодорожный «столыпинский» вагон, в каких возили заключенных, списки безвинно расстрелянных – все здесь наводит на мысль, созвучную размещенной на одной из бутовых стен огромной надписи: «Это не должно повториться».

Образование в Елабуге

Становление образования в Елабуге началось еще в I половине XIX века. К концу XIX столетия в городе было уже 19 учебных заведений разного типа: реальное, духовное, епархиальное, трехклассное, городское училище, женская гимназия, Александровская школа ремесленных учеников, училище для слепых детей. Нынешний Елабужский институт Казанского федерального университета, более ста лет готовивший учителей разных направлений, ведет свою историю с Епархиального женского училища, построенного в 1898 году на пожертвования потомственной Почетной гражданки Елабуги Глафиры Федоровны Стахеевой.

Годы Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны фронт проходил далеко от берегов Камы, но уже 23 июня 1941 года в Елабуге состоялся многотысячный митинг. Елабужане шли в райвоенкомат с просьбой о добровольном зачислении их в ряды Красной Армии. Всего за период войны было мобилизовано 13 952 человек, больше трети из ушедших (5140) не вернулись в родной город. Имена погибших высечены на плитах у Вечного огня.

А на Площади Памяти возвышается бюст Героя Советского Союза, маршала Л. А. Говорова. Уроженец села Бутырки бывшей Вятской губернии Леонид Александрович Говоров провел в Елабуге свои юношеские годы – учился в реальном училище, которое закончил с отличием. В годы Великой Отечественной войны был командующим 5-й армией, защищавшей подступы к Москве, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и разгроме фашистских войск в Прибалтике. Скончался в 1955 году, похоронен в Москве у Кремлевской стены на Красной площади. Знаменитого земляка чтят и помнят в Елабуге, одна из улиц города носит его имя.

Военнопленные в Елабуге

В истории Елабуги немало страниц, связанных с пребыванием в нашем городе военнопленных. Еще во времена Петра I, после блистательной победы русских под Полтавой в 1709 году, сюда попали пленные шведы. Суровой зимой 1812 года в Елабуге и соседних с ней уездах размещалось около двух тысяч пленных армии Наполеона Бонапарта (французов, итальянцев, немцев, поляков, португальцев). После подавления польского восстания 1830 года многие из повстанцев были сосланы в Вятскую губернию, в том числе и в Елабугу. В 1915–1918 гг. Елабуга снова стала местом концентрации военнопленных Австро-венгерской империи и Кайзеровской Германии (около 4 тысяч человек) Самой страшной из всех войн в истории Отечества оказалась Вторая мировая война. Миллионы унесенных жизней, искалеченных судеб, небывалое количество военнопленных… В Елабуге с 1941 по 1948 год также находились военнопленные – немцы и солдаты союзных с фашистской Германией армий – австрийцы, итальянцы, венгры, румыны, хорваты.

В начале 1943 года под Сталинградом была взята в плен 6-я армия во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Часть офицерского состава армии по железной дороге направляется до станции Кизнер, затем пешком до Елабуги. Конечная точка маршрута – бывший женский монастырь, лагерь НКВД № 97. Общежитские здания, где раньше размещались кельи для монахинь, были переоборудованы в бараки. Вслед за «Сталинградской группировкой» в Елабугу прибыли еще несколько: «Бессарабская» (или «Кишиневская»), «Тираспольская», а затем, в декабре 1945 года, после разгрома Квантунской армии, – пленные японцы (8 тысяч человек) Работали военнопленные, за редким исключением, на самообеспечение лагеря: назаготовке торфа, заготовке и транспортировкедров. Большое их количество было занято вбанно-прачечном хозяйстве.

Жизнь лагеря, картины города зафиксированы в эскизах, рисунках бывшего японскоговоеннопленного Сюньичи Кацуямы. Бывший военнопленный Отто Рюлле написал книгуо пребывании в русском плену «Исцеление в Елабуге» (издана на русском языке в 1969 г. ).В ней он описал события, предшествующие плену – Сталинградский котел, моменты своейбиографии, жизнь в плену. Отто Рюлле посвятил много теплых слов елабужским врачам. На елабужском мемориальном кладбище немецких военнопленных покоится прах капитана медицинской службы, иконописца Курта Ройбера. В декабре 1942 года, в руинах Сталинграда, Ройбер нарисовал Богородицу с младенцем. В 1990 году рисунок был канонизирован, и новопризнанная икона получила название Сталинградская Мадонна (известна также как «Мадонна пленных», или «Сталинградская Богоматерь»). Оригинал Сталинградской Мадонны находится в Берлине, в церкви Поминовения. Отфрид Пройслер, ныне всемирно известный немецкий писатель-сказочник, лауреат литературных премий Германии, Европейской премии за детскую литературу, премии Януша Корчака и ряда других, именно в Елабуге, во время пребывания в лагере НКВД № 97, начал записывать свои сказочные истории.

).В ней он описал события, предшествующие плену – Сталинградский котел, моменты своейбиографии, жизнь в плену. Отто Рюлле посвятил много теплых слов елабужским врачам. На елабужском мемориальном кладбище немецких военнопленных покоится прах капитана медицинской службы, иконописца Курта Ройбера. В декабре 1942 года, в руинах Сталинграда, Ройбер нарисовал Богородицу с младенцем. В 1990 году рисунок был канонизирован, и новопризнанная икона получила название Сталинградская Мадонна (известна также как «Мадонна пленных», или «Сталинградская Богоматерь»). Оригинал Сталинградской Мадонны находится в Берлине, в церкви Поминовения. Отфрид Пройслер, ныне всемирно известный немецкий писатель-сказочник, лауреат литературных премий Германии, Европейской премии за детскую литературу, премии Януша Корчака и ряда других, именно в Елабуге, во время пребывания в лагере НКВД № 97, начал записывать свои сказочные истории.

После Победы началась постепенная репатриация военнопленных. Но не все из них вернулись домой. В Елабуге остались 623 могилы на немецком кладбище, 85 захоронений – на японском. В 2000 году останки бывших японских военнопленных были эксгумированы и прах перевезён на родину. С октября 1989 года оба кладбища, немецкое и японское, благоустроены и открыты для посещения официальных делегаций, родственников и соотечественников умерших.

В Елабуге остались 623 могилы на немецком кладбище, 85 захоронений – на японском. В 2000 году останки бывших японских военнопленных были эксгумированы и прах перевезён на родину. С октября 1989 года оба кладбища, немецкое и японское, благоустроены и открыты для посещения официальных делегаций, родственников и соотечественников умерших.

Новая страница в истории города началась в 1955 году с открытия прикамских месторождений нефти, давших мощный импульс развитию всех отраслей промышленности, что, в свою очередь, существенно повлияло на облик Елабуги. В 80-е годы началось интенсивное строительство будущего автозавода. Ныне площади «ЕлАЗа» входят в состав особой экономической зоны «Алабуга», соглашение о создании которой было подписано в январе 2006 года.

Сегодня Елабуга развивается как культурный и промышленный центр Прикамья. Наряду со строительством большого количества заводов здесь продолжает увеличиваться количество памятников, достопримечательных мест и культовых сооружений.

В декабре 1980 года на Площади Ленина был установлен памятник В.И. Ленину. Автор скульптуры — народный художник СССР, лауреат Ленинской премии Кибальников А.П. (автор памятника В.В.Маяковскому, П.Третьякову, соавтор Мемориала Брестская крепость).

В 1992 году на самой высокой точке города Елабуга была построена мечеть «Джамигъ». Она является образцом современного культового мусульманского сооружения, за основу которого были взяты национальные особенности и архитектурные традиции республики. Высота минарета мечети составляет 57 метров. На стекольном заводе Саратова по специальному заказу мечети была изготовлена люстра, вес которой составляет 500 килограмм. Из Таджикистана, Ленинабадской области были привезены 27 ковров с зеленой расцветкой, которыми устлали полы Соборной мечети. Фасады были отделаны декоративной кладкой из бежевого и красного силикатного отделочного кирпича.

В 2003 году, в честь 60-летия начала разработки нефтяных месторождений Татарстана был открыт памятник нефтяникам. Нефтяник символично раздвигает руками земные недра, из-под которых фонтаном пробивается на поверхность нефть. Авторы — московские скульпторы А.В. Головачев и В.А.Демченко.

Нефтяник символично раздвигает руками земные недра, из-под которых фонтаном пробивается на поверхность нефть. Авторы — московские скульпторы А.В. Головачев и В.А.Демченко.

В 2003 году на проспекте Мира в Елабуге был открыт Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам. Памятник посвящен погибшим героям-землякам, которые не вернулись из горячих точек России и Зарубежья. Бронзовая фигура солдата установлена на невысоком постаменте в центре между боевыми машинами БТР и БМП. (Фигура солдата изготовлена по фотографии елабужанина Линара Тимергалеева, погибшего в Чечне в 2000 г.). Авторы — московские скульпторы А.В. Головачев и В.А.Демченко.

Памятник одному из представителей славной купеческой династии, сыну богатейшего елабужского купца – писателю Д.И.Стахееву (1840 – 1918) открыт в сентябре 2003 года, находится перед зданием Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета. Авторы — московские скульпторы А. В. Головачев и В.А.Демченко.

В. Головачев и В.А.Демченко.

Еще в 1925 году на улице Казанской был установлен памятник Ленину в виде маленького бронзового бюста на высокой стеле. Автор — скульптор-монументалист С. Меркуров. В 2004 году за памятником возвели декоративную кирпичную стену, имитирующую стены московского Кремля.

На площади Ленина установлен памятник русскому самовару. Памятник открыли в декабре 2008 года. Автор памятника — скульптор Алмаз Хакимов. Сам памятник — это большой медный самовар, установленный на специальном постаменте. Высота памятника — около 4 метров.

В 2007 году на улице казанской перед зданием Центральной городской почты была установлена скульптурная композиция, изображающая в полный рост связиста и почтальона и изготовленная из бронзы. Автор — московский скульптор В.Демченко.