Палаш

Само слово палаш, пришло к нам из турецкого языка, где слово pala переводится, как меч или кинжал. В разных странах Европы, оружие, которое мы привыкли идентифицировать как палаш, называется совершенно по разному. В Англии это broadsword — корзинчатый меч, в Италии это spada schiavona — словянский меч, а в Германских странах в период с XVI по XIX век, оно имело сразу несколько названий:

- В период с XVI по XVII вв. — reiterschwert — меч всадника;

- В XVIII — XIX вв, в зависимости от рода войск в которых использовался — kurassierdegen, dragonerdegen, kavalleriedegen — кирасирская шпага, шпага драгуна и просто кавалерийская шпага;

Таким образом, нам необходимо указать, какое оружие мы будем рассматривать как палаш, т.е. дать его определение.

Палаш — рубяще-колющее длинноклинковое оружие, имеющее широкий двух или однолезвийный

клинок и развитую гарду, чаще всего имеющую форму плетёной корзины.

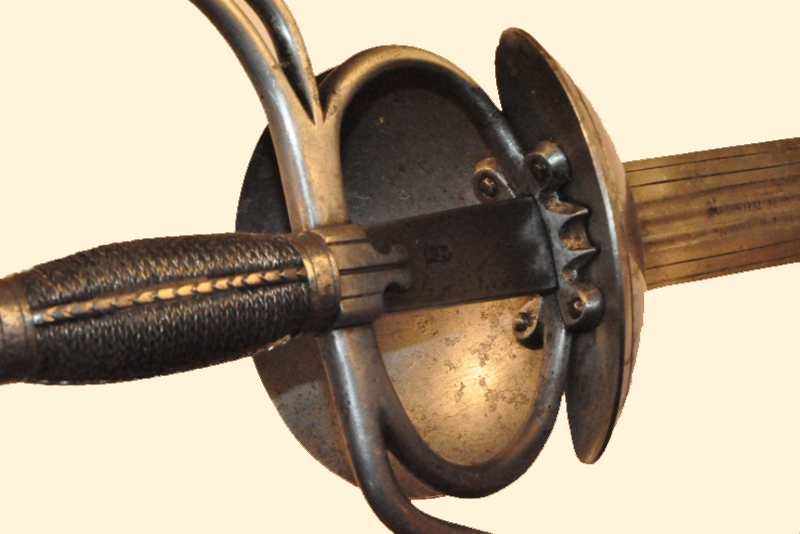

Палаш XVI века

Палаш с корзинчатой гардой

Ранние формы палаша с корзинчатой гардой появились в XVI веке. В отличае от других гард того периода, дуги и кольца развились здесь в решётчатую корзину, полностью закрывающую руку. Уже здесь становится видно, изменение формы гарды с типичной, круглой, рапирной в более уплощённу. В старинных шведских инвентарных описях это оружие выведено как «корзинчатый эфес в виде лошадинной морды».

Начиная с XVII века, палаши с корзинчатой гардой можно разделить на три разные группы. Одна из них — общая, а две другие — региональные группы венецианской скьявоны

и шотландского палаша. Наиболее известным представителем общей группы являются

валлонский палаш(валлонская шпага) и покойницкий меч(англ. mortuary sword),

известный на континенте, как haudegen — хаудеген(в некоторых источниках определяется, как боевая шпага).

Одна из них — общая, а две другие — региональные группы венецианской скьявоны

и шотландского палаша. Наиболее известным представителем общей группы являются

валлонский палаш(валлонская шпага) и покойницкий меч(англ. mortuary sword),

известный на континенте, как haudegen — хаудеген(в некоторых источниках определяется, как боевая шпага).

Шотландский палаш

По видимому наиболее знаменитым представителем региональной группы, является

История шотландского палаша неразрывно связана с военными конфликтами,

которые происходили на территории Шотландии в XVIII веке, между регулярными английскими войсками и шотландскими

горными кланами.

Скьявона

Скьявона территориально была распространена ещё меньше чем шотландский палаш, так как встречалась только в Венеции. Изначально словом gli schiavoni назывались мечи, которыми была вооружена гвардия дожей, позднее так стали называть все мечи с корзинчатым эфесом в венецианском стиле.

Уставные формы палаша

В конце XVII столетия во всех европейских армиях начинает формироваться уставное оружие,

характерное для каждого рода войск. Палаш становится специфическим оружием тяжёлой кавалерии —

кирасир и драгун. К началу XIX столетия на вооружении армий разных стран было несколько образцов палашей —

гвардейские кирасирские палаши, армейские кирасирские палаши, драгунские палаши и д. р. Все они, как правило,

тяжёлые однолезвийные клинки, с хорошо выраженным остриём, предназначенным для мощного колющего удара.

р. Все они, как правило,

тяжёлые однолезвийные клинки, с хорошо выраженным остриём, предназначенным для мощного колющего удара.

Ко второй половине XIX века, во всех кавалерийских частях большенства стран, палаш вытеснила сабля, пожалуй за исключением лейб-гвардии, где он сохранился и по сей день.

Реплики палашей XVI — XVII веков

Если Вам понравилась статья, то поделитесь ею с единомышленниками

Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.

Палаш

Довольно непросто ответить на вопрос о том, когда же палаш «родился». Оружие, по всем признакам напоминающее палаш — существовало еще в VI веке у тюркских народов, разве что эфеса сложной конструкции у него не было, а уже к VII веку его заменила сабля. В следующий раз палаш появился на боевых полях в конце XVI века в Британии.

В следующий раз палаш появился на боевых полях в конце XVI века в Британии.

Основное отличие палаша от шпаги – более массивный и широкий клинок. От классического меча палаш отличается наличием сложного закрытого эфеса с чашкой и защитными дужками, а также (для поздних моделей после начала XIX века) – односторонней заточкой клинка. От сабли же отличие – прямой клинок с отличными характеристиками колющего удара. Палаш объединяет в себе преимущества сабли и меча, пригоден как для колющих ударов, так и для нанесения рубяще-режущих, часто имеет серьезную защиту кисти рук при фехтовании.

Характерным отличием британских палашей была гарда «корзинного» типа с большим количеством переплетений, иногда даже отделанная изнутри кожей или красным бархатом. В Италии появилась скьявона – оружие с обоюдоострым клинком длиной около 90 см при ширине в 4 см, ставшее основным орудием кирасиров. Позднее, вообще все «корзинчатые мечи», выполненные в венецианском стиле, стали называть скьявоной – их использовали в паре со щитом. Происхождение западноевропейского палаша (тогда называемого «валлонская шпага») обусловлено эволюцией тяжелой кавалерийской седельной шпаги, поэтому его можно считать родственником мечей. Имеющее одно лезвие оружие, имело серьезные преимущества в конной схватке, по сравнению с мечом, засчет меньшего веса и вооще, палаш был проще и дешевле в изготовлении.

Происхождение западноевропейского палаша (тогда называемого «валлонская шпага») обусловлено эволюцией тяжелой кавалерийской седельной шпаги, поэтому его можно считать родственником мечей. Имеющее одно лезвие оружие, имело серьезные преимущества в конной схватке, по сравнению с мечом, засчет меньшего веса и вооще, палаш был проще и дешевле в изготовлении.

В России палаш появился только в конце XVII века во время царствования Петра I, куда его завезли подданные других государств, поступившие на офицерскую службу в русскую армию. Вплоть до XIX века в русской армии на вооружении состояли палаши общеармейские, для гвардии, конно-артиллерийские, офицерские и солдатские, драгунские палаши, кирасирские и карабинерные. Все эти подвиды палаша отличались между собой формой эфеса и ножнами, а клинок везде был неизменен. В конце XIX века палаш остается на вооружении только как парадное оружие.

Существует также морская модификация, прижившаяся к середине XIX века и на русском флоте и у гардемаринов – морской палаш, который был излюбленным оружием моряков, предпочитавших изящное и надежное оружие. От классических сухопутных кавалерийских моделей морской абордажный палаш отличался меньшими размерами, имел кожаные (а не металлические) ножны и мог иметь небольшой изгиб клинка, а гарда у старшего брата «абордажной сабли» выполнялась в форме раковины (такие абордажные палаши в XVI-XIX веках назывались «скаллоп»).

Главное оружие кирасира

Сегодня шотландские горцы палашами не рубятся, они с ними танцуют!

…и фехтовал я недурно, особенно шотландским палашом.

Джордж Байрон. Из разрозненных мыслей. 1821

Оружие из музеев. Наверное, кто-то уже заметил, что множество «знатоков», украшающих своим присутствием страницы «ВО», не очень-то благосклонно относятся к рисункам различного оружия минувших эпох, поскольку рисунки не слишком, по их мнению, точны. Ну не было у русских казаков в 1799 году сабель с перекрестиями, были турецкие клычи XVI века, а уж про сабли с гардой и говорить нечего – только перекрестие! Палаши на рисунках – это шпаги, словом, все не то.

Турецкий палаш. Рукоять и гарда, конец XVII века; клинок — XVII век. Причем рукоять и гарда турецкой работы, а вот клинок – европейский.

Итак, что такое палаш и откуда он взялся? Происхождение слова двуязычное: с одной стороны, турецкое «пала» — меч, с другой — слово венгерское, означающее то же самое. Отличался он от сабель прямым клинком, причем длинным, до метра, который имел сначала двухстороннюю, а затем одностороннюю заточку, и сложный, надежно закрывающий всю кисть руки эфес, которым, кстати, вполне можно было пользоваться и как оружием.

Где были найдены самые старые образцы палашей на евразийском континенте? В Китае, Японии и в протоболгарских некрополях начала V века у нас, на территории Северного Причерноморье.

Рукоять поздних палашей прямая, у ранних часто изогнутая, что являлось традиционным для оружия Восточной и Центральной Азии; в частности, в XIII—XIV веках палаши имели широкое распространение среди… татаро-монголов. И почему так, в общем-то, понятно: однолезвийный клинок в конном бою имеет преимущество перед мечом с обоюдоострым клинком за счет меньшего веса, к тому же они дешевле и проще в производстве. К палашам можно отнести и ранние мечи японских самураев: они тоже были прямыми и имели одностороннюю заточку клинка.

В средние века палаши получили распространение на Кавказе и в странах Ближнего Востока. Эти палаши развитой гарды не имели. Самые известные, хевсурские палаши (франгули), украшались металлом в традиционном кавказском стиле и, случалось, имели обыкновенные кинжальные рукояти. Грузинские палаши, датируемые XVIII—XIX веками, имели шашечные рукояти.

Рукоять палаша с острова Суматра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

На северо-востоке Индии тоже использовались палаши, называвшиеся «кунда», с клинками длиной около 80 см, откованными из булатной стали, хотя и не всегда. Интересной их особенностью, больше нигде не встречавшейся, стало расширение к острию. Металлическая рукоять очень странной формы: бочкообразная в центре и сужающаяся по краям с двумя гардами, соединенными между собой широкой дужкой. Изнутри эти делали покрывались тканью. Некоторые палаши имели удлиненную рукоять, так что ими можно было пользоваться двумя руками. Такие палаши назывались «фиранги». Ножны у таких палашей были шире европейских и делались из дерева и имели тканевую обтяжку. Палашами селебе также пользовались кочевники-казахи.

«Меч из-под моста». Королевский арсенал, Лидс

Что касается Европы, то там палаши существовали уже в 1540 году. Один такой палаш был найден на берегу Темзы под мостом Саутварк в 1979 году. Примечательно, что остатки меча с очень похожей рукоятью-корзиной нашли и среди обломков военного корабля Генриха VIII «Мэри Роуз», затонувшего в 1545 году, что помогло его датировке.

Схожая рукоять изображена на портрете середины XVI века, приписываемом Герлаху Фликке Уильяму Палмеру, изображающем одного из джентльменов-пенсионеров, телохранителей короля Генриха VIII. Подобными палашами с рукоятью в виде корзины также вооружены члены свиты Генриха на картине «Посадка Генриха VIII в Дувре», написанной примерно в 1545-1550 гг. То есть в это время подобное оружие уже было в ходу.

Схожая рукоять изображена на портрете середины XVI века, приписываемом Герлаху Фликке Уильяму Палмеру, изображающем одного из джентльменов-пенсионеров, телохранителей короля Генриха VIII. Подобными палашами с рукоятью в виде корзины также вооружены члены свиты Генриха на картине «Посадка Генриха VIII в Дувре», написанной примерно в 1545-1550 гг. То есть в это время подобное оружие уже было в ходу.Подлинный расцвет палаша как оружия всадника наступил, однако, позднее, в начале XVII века, а потом в годы Английской революции и казни короля Карла I. Дело в том, что, лишившись рыцарских шлемов, английская кавалерия в те годы приобрела металлические шляпы с полями, их заменявшие и сделавшие малоэффективными удары валлонской шпагой по голове.

Всадническая шляпа-шлем британских кавалеристов, ок. 1630–1650 гг. Материал: сталь, золото, текстиль. Вес 1550 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Требовалось что-то более тяжелое и для рубки, и для укола, поскольку опять-таки торс всадников прикрывала кираса, а вот остальные части тела – прочные лосины и колет из замши.

Палаш с корзинчатой гардой, между 1590 и 1600 годами. Материал: сталь. Размеры: длина 116.8 см; длина клинка 97,7 cм. Вес 1701 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

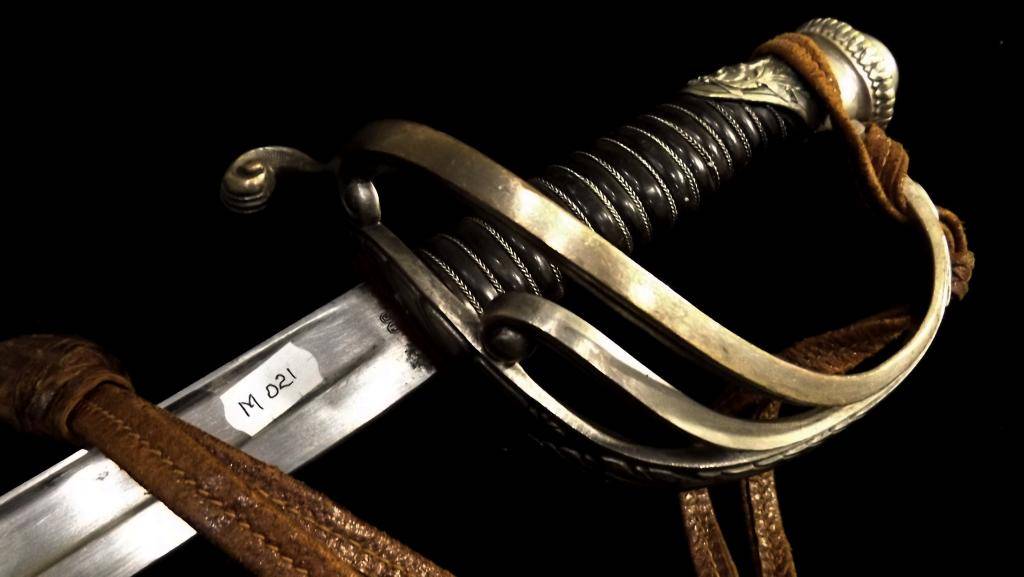

Палаш кирасира или рейтара, произведенный между 1600 и 1625 годами. Материал: сталь, серебро, золото, кожа. Размеры: длина с ножнами 100 см; длина клинка 83,8 см. Вес 1729 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

А это его рукоять… Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Что же касается клинков, то они были примерно одного размера и веса, хотя, как всегда, среди них встречались и весьма оригинальные образцы. Ну, вот, например, такой, какой представлен на следующей фотографии…

Палаш с английской рукояткой, но с германским клинком 1662 года. Материал: сталь, серебро, дерево. Размеры: длина 101.3 cм; длина клинка 87 cм. Вес 1077 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Интересно, что Английская революция породила такую оригинальную разновидность палаша, как «покойницкий меч» (мечом в английском языке называется также и пала, различия делаются применительно к рукоятке, например, «корзинчатый меч» — это палаш с рукояткой с развитой гардой-корзиной!) Так называли тяжелую шпагу или все тот же палаш, называвшийся «хаудеген», отдельные экземпляры которого отличались от других тем, что имели на своей гарде изображение… человеческой головы.

И вот английские коллекционеры XIX века почему-то решили, что это голова принадлежит Карлу I и что роялисты таким вот странным образом хранили о нем память. Хотя это и не так, поскольку голова на гарде хаудегена появилась с 1635 года, если не раньше, тогда как король был казнен лишь 14 лет спустя. Но название «mortuary sword» прижилось и им пользуются до сих пор.

И вот английские коллекционеры XIX века почему-то решили, что это голова принадлежит Карлу I и что роялисты таким вот странным образом хранили о нем память. Хотя это и не так, поскольку голова на гарде хаудегена появилась с 1635 года, если не раньше, тогда как король был казнен лишь 14 лет спустя. Но название «mortuary sword» прижилось и им пользуются до сих пор.Скьявона. Длина 971 мм. Длина клинка 840 мм. Вес 960 г. Королевская сокровищница в Стокгольме

Кстати, в Италии тоже был свой палаш, получивший название скьявона, а с 1570 года он распространился и в германской императорской армии. У скьявоны тоже был прямой, но только обоюдоострый клинок (из-за чего ее как раз очень часто и называют мечом), имевший ширину около четырех сантиметров, длина которого составляла примерно 90 сантиметров. Ее широко использовали в коннице, а при Фердинанде II она стала официальным оружием кирасиров.

Горец с палашом и щитом. Иллюстрация из книги Джеймса Логана «Кланы Шотландского нагорья», опубликованной в 1845 году, с иллюстрацией Р. Р. Мак-Иана

Р. Мак-Иана

Свой национальный палаш появился и у шотландцев, причем уже в конце XVI века. Он имел довольно широкий клинок длиной 75—90 см с односторонней или двусторонней заточкой и весом от 0,9 до 2,5 кг. Рукоятка имела развитую гарду с оригинальным названием «корзина с большим количеством ветвей», внутреннюю поверхность которой иногда отделывали кожей или даже красным бархатом! Считается, что позаимствовали его горцы именно у итальянцев, при этом шотландский палаш, так же, как и скьявона, использовался в бою вместе с небольшим круглым щитом.

Шотландский палаш 1720—1740 гг. Внешний вид на «корзинку» рукояти. Материал: сталь, золото, серебро, кожа, текстиль, кожа акулы. Длина общая: 98,4 см; длина клинка 82,9 см. Вес 1361 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Тот же палаш. Внутренний вид на «корзинку» рукояти. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Также во второй половине XVI столетия крепящееся у седла оружие с прямым клинком начинают применять и венгерские гусары, использовавшие этот клинок как дополнение к сабле в тех случаях, если им приходилось биться с латниками.

Правда, рукоятка этих палашей больше походила на сабельную и была еще несколько изогнута.

Правда, рукоятка этих палашей больше походила на сабельную и была еще несколько изогнута.Английский палаш 1671—1699 гг. Королевский арсенал, Лидс

Английский палаш 1771-1799 гг. Образец 1788 г. Королевский арсенал, Лидс

В XVII веке начался процесс унификация палашей, использовавшихся в кавалерии всех европейских армий. Сначала единые образцы оружия принимались даже для каждого полка по отдельности, потом для каждого вида кавалерии. Ну а закончилось все тем, что палашами стали вооружать кирасиров, драгунов, и… моряков, получивших их на случай абордажа и как дополнение к парадной униформе.

Палаш кирасирский нижних чинов образца 1798 г. Материал: сталь, медный сплав, дерево; техника: ковка, литье, резьба, чеканка. Длина 104,5 см; длина клинка 87,9 см. Производитель: Императорский Тульский оружейный завод. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В России палаши появились в конце XVI века, когда на русскую службу стали нанимать иноземных офицеров и те являлись в страну со своим национальным оружием.

Например, тот же шотландец вполне мог прибыть с привычным для него палашом. Ну а потом по образцу увиденных палаши стали выделывать и наши мастера.

Например, тот же шотландец вполне мог прибыть с привычным для него палашом. Ну а потом по образцу увиденных палаши стали выделывать и наши мастера.У ранних российских палашей рукояти были наклонные, наиболее удобные для всадника, чтобы рубить с коня, а крестовину они имели либо прямую, либо с выгнутыми к острию концами.

Палаш с ножнами 1750-е гг. Германия. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа; техника: ковка, литье, чеканка. Длина 110 см; длина клинка 95,5 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Одним из таких палашей был палаш князя М. В. Скопина-Шуйского, который с 1647 года хранился в Соловецком монастыре, а сейчас находится в Государственном Историческом музее в Москве. Клинок у него прямой, причем обоюдоострый. Рукоять сделана наклонной, с крестовиной концы которой опущены к острию. Оправа рукояти сделана из серебра, украшена золотой чеканкой, крупной бирюзой, а в навершии — темный гранат. Отделка ножен очень богатая: устье наконечника и четыре обоймицы, чеканные, сделаны из серебра и украшены бирюзой, как и сама рукоять.

Обтянуты ножны алым бархатом. То есть стиль явно восточный либо же это мастерское ему местное подражание. Общая длина палаша 99 см, клинок длиной 86 см, его ширина у рукояти 4,3 см.

Обтянуты ножны алым бархатом. То есть стиль явно восточный либо же это мастерское ему местное подражание. Общая длина палаша 99 см, клинок длиной 86 см, его ширина у рукояти 4,3 см.Палаш лейб-гвардии конного полка обр. 1741-1761 гг. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа ската; техника: ковка, литье, чеканка, резьба, позолота. Длина 112,5 см; длина клинка 97,5 см. Производитель: Императорский Тульский оружейный завод. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Палаш кирасирский солдатский с ножнами, 1763 г. Материал: сталь, латунь, дерево, кожа; техника: ковка, гравировка, литье. Длина 107 см; длина клинка 89,3 см. Производитель: Императорский Тульский оружейный завод. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Что касается России, то тут, как мы видим, палаши появились давно, но, скорее всего, массово не вырабатывались. Хотя как знать? У нас в Пензе есть любопытный документ о датировке основания города, где написано царское повеление Алексея Михайловича от 3 июля 1663 года: «…послать за Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем Котранским (выходец из Виленского воеводства, перешедший на русскую службу в 1655 году.

– Прим. автора), где ему велено город строить… сто шпаг. В приказ Большого дворца в посылку Юрью Котранскому подьячей Кирюшко Бишов взял сто шпаг с ножны». Но на место он прибыл с сотней казаков. Это известно. И… казакам — шпаги? Скорее уж, палаши, но только точно этого нам сегодня, конечно, не узнать.

– Прим. автора), где ему велено город строить… сто шпаг. В приказ Большого дворца в посылку Юрью Котранскому подьячей Кирюшко Бишов взял сто шпаг с ножны». Но на место он прибыл с сотней казаков. Это известно. И… казакам — шпаги? Скорее уж, палаши, но только точно этого нам сегодня, конечно, не узнать.Палаш драгунский обр. 1810 г. с ножнами. Германия, Россия. Клинок — кон. XVIII в., прибор — первая четверть XIX в. Материал: сталь, медный сплав, кожа домашнего животного, медная проволока; техника: ковка, литье, чеканка, резьба. Длина 105 см; длина клинка 89,8 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Палаш драгунский нижних чинов образца 1798 г. с ножнами. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа, медная проволока; техника: ковка, литье, резьба, чеканка. Длина 109 см; длина клинка 92,3 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Ну а как массовый образец вооружения, выпускавшийся промышленным способом, палаш появился при Петре I, который вооружал им своих драгун полков в четверти XVIII века.

Палаш офицерский кирасирский с ножнами обр. 1826 г. Материал: сталь, медный сплав, кожа домашнего животного, проволока; техника: ковка, литье, чеканка, резьба, позолота. Длина 108,5 см; длина клинка 92,5 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Ранние русские палаши были двулезвийными, однако к середине XVIII века постепенно стали однолезвийными с тупым обухом. Во время царствования Екатерины Великой на палашах гравировали ее вензель «Е II» (Екатерина II) под императорской короной.

Ножны делали из дерева и обтягивали кожей. Металлическими было лишь устье, шайбы с кольцами для портупеи и наконечник. Иногда набор покрывал практически всю поверхность ножен, а кожа виднелась в прорезях. Начиная с 1810 года ножны у палашей стали делать только из металла, а кожаные ножны остались только у морских палашей образца 1856 года.

Ножны делали из дерева и обтягивали кожей. Металлическими было лишь устье, шайбы с кольцами для портупеи и наконечник. Иногда набор покрывал практически всю поверхность ножен, а кожа виднелась в прорезях. Начиная с 1810 года ножны у палашей стали делать только из металла, а кожаные ножны остались только у морских палашей образца 1856 года.Палаш кавалергардский образца 1802 г. (?) с ножнами, перевязью и темляком. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа, медная проволока; техника: ковка, литье, чеканка, резьба. Длина 102,5 см; длина клинка 85,9 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В том же XVIII веке палаши в российской императорской армии различались на армейские и гвардейские, офицерские и солдатские, а также кирасирские, драгунские и карабинерные. При этом все имели широкий клинок, довольно длинный и тяжелый, а все отличия касались формы эфеса и устройства ножен. Рукоять защищалась сложным сочетанием изогнутых дужек, решеток и щитков, а навершия рукояти были круглые или в виде орлиной либо львиной головы.

Только лишь в XIX веке эфесы палашей подверглись упрощению и унификации, как и металлические ножны.

Только лишь в XIX веке эфесы палашей подверглись упрощению и унификации, как и металлические ножны.Палаш мастера Николя Ноэля Бутэ (1761-1833). Франция, Париж. Ок. 1809 г. Материал: сталь, золото, кость домашнего животного; техника: ковка, литье, резьба, травление, гравировка, золочение, воронение, инкрустация серебром и золотом. Длина 85 см; длина клинка 72 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В это время в Российской Императорской армии на вооружении состояли: палаши гвардейские кирасирские, палаши армейские кирасирские, драгунские палаши (хотя драгуны на Кавказе были вооружены саблями). Палаши были и оружием кавалергардов и жандармов (которые носили их до 1826 года).

В первой трети XIX века бытовали драгунский палаш образца 1806 года, кирасирский палаш образца 1810 года и образца 1826 года. В 1881 году кирасир переименовали в драгуны, а палаши превратились в парадное оружие.

Рукоять палаша мастера Альберта Эрнеста Кариера-Беллезе (1824—1887). Франция, Париж, 1881—1882 гг. Материал: сталь, бронза, золото; техника: ковка, литье, чеканка, гравировка, позолота. Длина 16,5 см. Вес 799,5 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Морские палаши использовались при абордаже. Заточка клинка могла быть односторонней или полуторной. Длина клинка до 80 см, ширина около 4 см. Ножны деревянные, обтянутые кожей, поскольку металлическим была противопоказана морская вода.

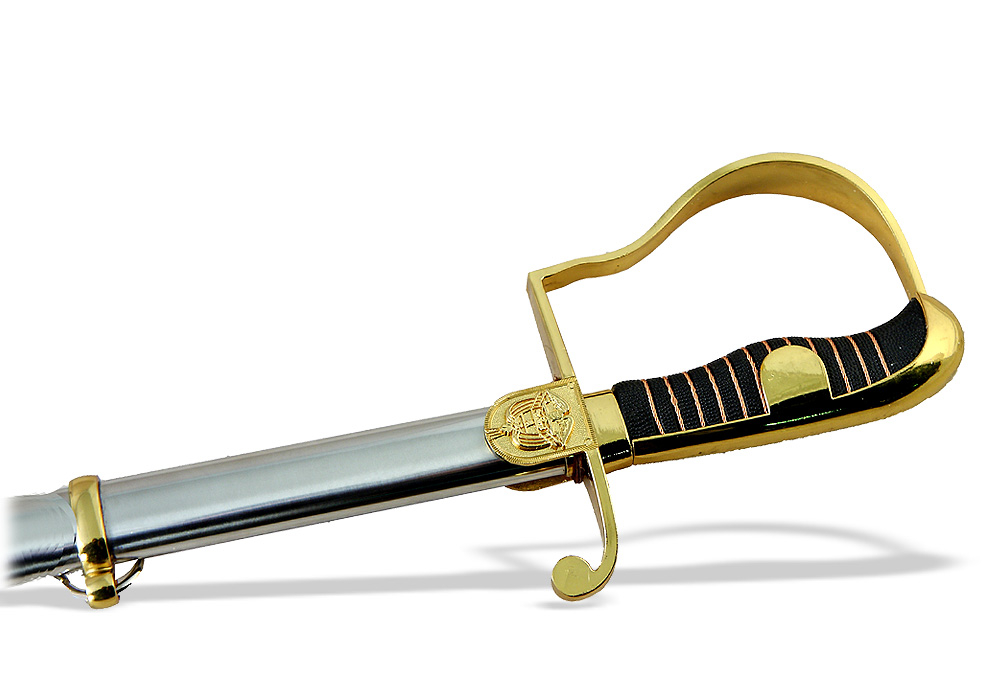

Палаш как оружие в современной российской армии носят ассистенты при знамени в военно-морском флоте России во время парадов.

P. S. Администрация сайта и автор материала благодарят заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа, главного хранителя С. Б. Адаксину и Т. И. Кирееву (отдел обеспечения публикаций) за разрешение использовать фотоматериалы с сайта Государственного Эрмитажа и оказание содействия в работе с иллюстративными фотоматериалами.

Холодное оружие палаш. Палаши на вооружении русской армии. Уставное вооружение кавалерии

В те давние времена, когда на полях сражений безраздельно господствовало холодное оружие, человеческая мысль в поисках новых путей уничтожения себе подобных создала палаш — нечто среднее между мечом и саблей. Его прямой, подчас обоюдоострый, клинок разил неприятеля столь эффективно, что в течение многих веков находился в арсеналах большинства европейских и азиатских государств.

Его прямой, подчас обоюдоострый, клинок разил неприятеля столь эффективно, что в течение многих веков находился в арсеналах большинства европейских и азиатских государств.

Артефакты из древних могил

Самые ранние образцы палашей были обнаружены в захоронениях протоболгар — народа тюркского происхождения, населявшего в IV и V веке степи Юго-Восточной Европы. Несмотря на столь отдалённую эпоху, он имел все те же характерные признаки, которые сохранил вплоть до наших дней.

Это было с прямым обоюдоострым клинком, достигавшим метра длиной, эфесом, предназначенным для защиты руки, и слегка изогнутой рукоятью. Известно, что такими же или весьма похожими палашами пользовались в тот период хазары, авары, аланы и целый ряд иных представителей древних народов.

Палаши в руках азиатских воинов

Сходное по конструкции и внешнему виду клинковое оружие имело широкое распространение в странах Восточной и Центральной Азии. В XIII-XIV веке им были вооружены татаро-монгольские полчища, совершавшие свои кровавые набеги и державшие в повиновении значительную часть древней Руси. Их палаши имели одностороннюю заточку, что создавало воину определённое преимущество в конном бою ввиду меньшего веса оружия. Кроме того, они были проще в изготовлении, а, соответственно, и дешевле.

Их палаши имели одностороннюю заточку, что создавало воину определённое преимущество в конном бою ввиду меньшего веса оружия. Кроме того, они были проще в изготовлении, а, соответственно, и дешевле.

Оружие народов Кавказа

Широко использовались они также на Кавказе и в странах Ближнего Востока. Общей особенностью палашей, выполненных восточными оружейниками, была слабая защита руки. Эфес ещё не имел сложной конструкции, которая будет характерна для западноевропейских образцов более позднего периода, и состоял, как правило, лишь из крестовины с дугой.

Среди палашей, которыми вооружались народы Кавказа, известны так называемые франгули. Они были распространены среди хевсуров — этнической группы, населявшей бассейн реки Хевсурской Арагви и верховья Аргуна. Их рукояти и ножны оковывались латунными или железными пластинами и богато украшались узорами в национальном стиле. Широко применялись палаши и в Грузии. Их особенностью были рукояти, сходные по виду с теми, что в более позднее время можно было увидеть у кавалерийских шашек.

Палаши работы индийских мастеров

Весьма популярным оружием был палаш и в Индии. Здесь его конструкция имела свои характерные особенности, главной из которых являлась форма клинка. При длине порядка восьмидесяти сантиметров и односторонней заточке он выковывался с некоторым расширением к концу, имевшему овальную форму. Кроме того, его своеобразным отличием был мощный и надёжно защищавший руку эфес, состоявший из двух чаш, соединённых между собой стальной полосой. Такая конструкция носила название кунда.

В период, относящийся к позднему средневековью, в Индии появился и ещё один вид палашей, называемый фиранги. Его своеобразие заключалось в клинке, имевшем полуторную заточку, то есть с тыльной стороны заточенном до половины, и корзиночном эфесе, имевшем острый шип, также служивший для поражения противника.

Первые образцы западноевропейских палашей

В Западной Европе этот вид оружия появился сравнительно поздно — в XVI столетии, но сразу был по достоинству оценён и получил широкое распространение. В сороковых годах венгерские гусары в качестве дополнения к традиционной в те времена сабле стали использовать палаш.

В сороковых годах венгерские гусары в качестве дополнения к традиционной в те времена сабле стали использовать палаш.

Оружие крепилось возле седла и применялось в основном для нанесения колющих ударов, что было весьма удобно благодаря длинному клинку. В то же время конструкция рукояти, несколько изогнутой и напоминавшей сабельную, позволяла наносить мощные рубящие удары.

В конце XVI века ощутимым толчком для дальнейшего распространения палашей стало появление в Западной Европе регулярных частей тяжёлой кавалерии — кирасиров. Непременным элементом их защитного вооружения был металлический нагрудник — кираса, надёжно защищавшая от сабельных ударов, но уязвимая перед тяжёлым и длинным клинком, которым был снабжён специально разработанный вид вооружения, вошедший в историю как палаш кирасирский.

Новинка шотландских оружейников

Примерно в тот же период свой вклад в создание холодного оружия внесла Шотландия. В ней был создан, а впоследствии стал популярным во всей Великобритании так называемый шотландский палаш. Если его широкий обоюдоострый клинок в целом и походил на те, которыми были оснащены мечи, то гарда — часть эфеса, защищающая руку воина, представляла собой нечто новое.

Если его широкий обоюдоострый клинок в целом и походил на те, которыми были оснащены мечи, то гарда — часть эфеса, защищающая руку воина, представляла собой нечто новое.

Она имела довольно большие размеры и внешне напоминала корзину со значительным количеством ответвлений. Её внутренняя поверхность отделывалась кожей или красным бархатом. Кроме того, эфес украшался кистями из конского волоса. Шотландский палаш, как правило, использовали совместно с небольшим круглым щитом. Такое сочетание позволяло вести как оборонительный, так и наступательный бой.

Валлонские шпаги

Исследователи полагают, что западноевропейский палаш — оружие, получившееся в результате трансформации существовавшей ранее тяжёлой кавалерийской шпаги, которую называли седельной, так как она обычно приторачивалась к седлу. В связи с этим палаши вначале назывались валлонскими шпагами, по названию района Бельгии, где этот вид вооружения производился. Их характерной особенностью являлись несколько асимметричные эфесы, надёжно защищавшие руку воина благодаря чаше, снабжённой многочисленными дужками, и поперечной крестовине.

Новые времена — новые веяния

В XVII веке в армиях большинства европейских государств происходил процесс унификации вооружения. Вначале к единому стандарту подводили единичные полки и эскадроны, а затем и целые виды кавалерии. С этого времени палаш, оружие, которое прежде использовалось всей конницей без исключения, стал частью арсенала лишь драгунских и кирасирских частей.

К середине XVIII столетия изменилась конструкция клинка. На смену обоюдоострому пришёл клинок, заточенный лишь с одной стороны и имеющий тупой обух. Прежними сохранились лишь его форма и размеры, при которых он оставался достаточно мощным и тяжёлым оружием.

Оружие абордажных команд

В течение трёх столетий, с XVI до XIX века, палаш использовался не только на суше, но и на море. Он был неотъемлемой частью вооружения абордажных команд — тех лихих головорезов, которые, подтащив стальными крючьями борт вражеского корабля, устремлялись в рукопашный бой. Абордажный палаш отличался от своего сухопутного собрата, прежде всего, тем, что его гарда делалась в виде раковины.

Были и иные отличия. Его односторонний клинок, имевший длину, доходившую до восьмидесяти сантиметров, и ширину порядка четырёх сантиметров, был лишён долов — продольных каналов, предназначенных для уменьшения веса и придания дополнительной прочности. В этом отношении морской палаш был сродни пехотному, имевшему ту же особенность конструкции клинка.

Палаши в русской армии

В России палаш появился в конце XVII века. Это было связано с большим притоком на военную службу иноземных офицеров, как правило, привозивших с собой огнестрельное и холодное оружие. Фото, завершающее статью, представляет несколько палашей того периода, выполненных в Москве, но сделанных по иностранным образцам. Для них, как можно заметить, характерны скошенная рукоять, удобная для нанесения рубящих ударов с коня, а также крестовина, прямая или имевшая опущенные к лезвию концы.

В первой четверти XVIII века, при Петре I, в русской армии повсеместно создавались как одна из наиболее эффективных разновидностей тяжёлой кавалерии. Главной составляющей частью их вооружения был палаш — оружие, наиболее подходившее для данного вида войск. Спрос на него резко возрос, так как, кроме драгунских частей, им вооружались конно-гренадерские и карабинерские полки.

Главной составляющей частью их вооружения был палаш — оружие, наиболее подходившее для данного вида войск. Спрос на него резко возрос, так как, кроме драгунских частей, им вооружались конно-гренадерские и карабинерские полки.

Производство и импорт палашей

С этого времени его стали производить заводским методом, вводя при этом определённую унификацию, но, кроме того, значительное количество палашей доставлялось из-за границы. В Западной Европе основным центром их производства был немецкий город Золинген, где к тому времени действовал целый ряд предприятий, специализировавшихся на выпуске холодного оружия.

Производившиеся в России палаши имели ряд отличительных признаков. Например, изделия, выпущенные в период правления императрицы Екатерины II, украшались гравировкой с изображением короны и её вензеля — «Е II». Ножны были кожаные или делались из дерева и обтягивались кожей. Такая традиция сохранялась вплоть до 1810 года, когда повелением Александра I их стали делать из металла. Исключение составил лишь абордажный палаш, чьи ножны по-прежнему оставались кожаными.

Исключение составил лишь абордажный палаш, чьи ножны по-прежнему оставались кожаными.

Палаш как самостоятельный вид клинкового оружия получил наибольшее распространение в первой половине XIX века. В это время на вооружении русской и большинства европейских армий находились несколько его разновидностей. Среди них исследователями выделяются: гвардейский кирасирский палаш, армейский кирасирский, драгунский и, наконец, палаш пехотный. Каждый из этих видов имеет свои характерные особенности. Общей же их чертой стала конструкция клинка, ставшего с начала XIX века однолезвийным.

Оружие, ставшее музейным экспонатом

В наши дни палаши можно увидеть лишь в руках воинов, несущих почётный караул при знамени военно-морского флота России. Научно-технический прогресс вытеснил их из современных арсеналов. Та же судьба постигла практически всё холодное оружие. Фото, представленные в этой статье, являются своего рода ретроспективой в давно ушедший мир, где, вздымая пыль, шла в атаку кавалерийская лава, и блестели на солнце взметнувшиеся к небу грозные клинки.

В проходящем конкурсе? Да? Тогда хорошо! Кстати напомню, что совсем скоро состоится первая выдача !

В сегодняшней статье речь пойдет о колюще-рубящем холодном оружии , под названием — палаш , оставившем значительный и яркий след в в целом.

Сразу начну с того, что в некоторых классификациях палаш относят к кинжалам — это не совсем корректно. На самом деле холодное оружие с названием палаш, это клинковое холодное оружие рубяще-колющего типа действия, нечто среднее между мечом и саблей.

Как появился и распространялся палаш?

Появление палаша относят к шестнадцатому веку, когда венгерские гусары начали его применение в качестве дополнительного оружия к сабле . Тут мы видим сходство в использовании с , который также считался дополнительным холодным оружием. Палаш в то время крепился к седлу и имел схожую с сабельной — немного изогнутую рукоять. На самом же деле, палаш намного древнее. Начиная с одиннадцатого века, подобные прямые односторонне заточенные мечи встречались в разных уголках Европы. А если рассматривать кавалерийские части хазар, то палаш использовался и еще раньше. Вообще палаш, используемый в Западной Европе, явился результатом развития и совершенствования тяжелой седельной шпаги . А первые его образцы имели название — валонская шпага .

А если рассматривать кавалерийские части хазар, то палаш использовался и еще раньше. Вообще палаш, используемый в Западной Европе, явился результатом развития и совершенствования тяжелой седельной шпаги . А первые его образцы имели название — валонская шпага .

Конец шестнадцатого и начало семнадцатого веков — это время распространения в Европе регулярных подразделений тяжелой кавалерии — кирасиров , получивших свое название из-за металлических нагрудников — кирас . Именно эти тяжелые кавалерийские части и полюбили палаш более остальных. Кирасиры использовали палаш вплоть до девятнадцатого века. И действительно, это холодное оружие полностью оправдало себя в борьбе с рыцарскими доспехами и прочим защитным обмундированием.

К концу шестнадцатого века в Шотландии, а затем и всей Великобритании, начал распространятся вид палаша, именуемый — шотландский палаш . Часто эту разновидность палаша называют клеймор , но это не правильно. Это тема для отдельной статьи, но скажу лишь, что отличало этот вид палаша. Это широкое лезвие, небольшой вес и очень развитая гарда. Кроме этого, шотландские палаши обычно использовались вместе с небольшими круглыми щитами.

Это тема для отдельной статьи, но скажу лишь, что отличало этот вид палаша. Это широкое лезвие, небольшой вес и очень развитая гарда. Кроме этого, шотландские палаши обычно использовались вместе с небольшими круглыми щитами.

Получил распространение палаш и на флоте . Правда, там тоже использовалась одна из его разновидностей, с гардой в виде раковины и имеющем название скаллоп . Морской палаш был, в основном, абордажным оружием с широким и прямым клинком, имеющим одностороннюю, либо полуторную заточку. Основное отличие состояло в использовании вместо классических металлических или деревянных ножен, кожаных ножен. А также длина оружия до восьмидесяти сантиметров, с шириной клинка до четырех сантиметров. Практически до восемнадцатого века клинки палаша изготавливались обоюдоострыми, и лишь в начале девятнадцатого века палаш принял свой окончательный вид, с однолезвийным широким клинком и тупым обухом.

Палаш и его разновидности получил широкое распространение не только в Западной Европе, но и на Кавказе, в Средней Азии, Индии и России. В каждом регионе палаши немного отличались, но в основном это касалось материала и формы клинка. Основные же конструктивные особенности оставались классическими.

В каждом регионе палаши немного отличались, но в основном это касалось материала и формы клинка. Основные же конструктивные особенности оставались классическими.

Особенности конструкции палаша.

Так все-таки, что же такое палаш? Ответ на этот вопрос можно найти в . Правда определение это получается довольно широким. Посудите сами: « — контактное клинковое рубящее и колющее оружие с длинным прямым однолезвийным клинком» . То есть, тип эфеса в расчет не берется вообще. Хотя это и очень условное определение, но в современном мире используется именно это широкое определение палаша.

Если немного уточнить определение, которое нам предлагает использовать Государственный стандарт, то получим, примерно, следующее:

— это колюще-рубящее холодное оружие, совмещающее в себе свойства меча и сабли, имеющее широкий однолезвийный клинок (реже полуторной или обоюдоострой заточки), а также сложный эфес.

Клинок палаша имел длину от шестисот до девятисот миллиметров. Ширина клинка варьировалась в зависимости от типа палаша, но в основном, была не менее четырех сантиметров. Главная отличительная черта палаша — это «низкий» баланс. Это делало его очень удобным для нанесения мощного колющего удара. Правда, для достижения хорошего рубящего удара, палаш имел увеличенный вес, который достигал полутора килограмм. От меча палаш отличает, как раз, развитый эфес, гарда которого включает и защитные дужки и чашу.

Ширина клинка варьировалась в зависимости от типа палаша, но в основном, была не менее четырех сантиметров. Главная отличительная черта палаша — это «низкий» баланс. Это делало его очень удобным для нанесения мощного колющего удара. Правда, для достижения хорошего рубящего удара, палаш имел увеличенный вес, который достигал полутора килограмм. От меча палаш отличает, как раз, развитый эфес, гарда которого включает и защитные дужки и чашу.

И все же, палаш был более совершенен для нанесения колющих ударов, нежели рубящих. Это подтверждается и многими исследованиями и мнениями в этой области.

К сожалению, к концу девятнадцатого века палаш стал практически не нужен. Развитие нарезного огнестрельного оружия заставляло отказываться от латных доспехов, а вместе с этим и от многих разновидностей колющего холодного оружия. Палаш еще некоторое время оставался в ходу, как парадное оружие, а для ведения ближнего боя начали применять шашки.

Палаш в России

До России палаш добрался вместе с наемными иностранными офицерами, начиная, примерно, с конца семнадцатого века. Самый ранний из имеющихся на сегодняшний момент русских палашей — это палаш князя Шуйского М. В. , датируемый 1647 годом и находящийся в Московском Государственном Историческом музее. Рукоять его имеет вид, характерный для ранних русских палашей. Она наклонная, приспособленная для рубки с коня, с крестовиной, опущенной к лезвиям. Клинок обоюдоострый, также характерный для раннего палаша. Общая длина девяносто девять сантиметров, а длина и ширина клинка — восемьдесят шесть и 4,3 сантиметра, соответственно. Этот палаш отделан серебром, а его ножны обтянуты бархатом.

Самый ранний из имеющихся на сегодняшний момент русских палашей — это палаш князя Шуйского М. В. , датируемый 1647 годом и находящийся в Московском Государственном Историческом музее. Рукоять его имеет вид, характерный для ранних русских палашей. Она наклонная, приспособленная для рубки с коня, с крестовиной, опущенной к лезвиям. Клинок обоюдоострый, также характерный для раннего палаша. Общая длина девяносто девять сантиметров, а длина и ширина клинка — восемьдесят шесть и 4,3 сантиметра, соответственно. Этот палаш отделан серебром, а его ножны обтянуты бархатом.

Массовое распространение в России палаш получил во времена Петра Первого . Сначала они стали на вооружение драгунских полков, а затем и кирасиров. Драгуны использовали палаши вплоть до 1817 года. Одно время ими даже вооружалась конная артиллерия. Основное распространение палаши получили, конечно же, в тяжелой кавалерии.

Лишь к середине восемнадцатого века русский палаш приобрел однолезвийный клинок и обух, а ножны стали изготавливаться только из металла, взамен деревянных. При Екатерине Великой на палашах стали делать гравировку-вензель с ее инициалами.

При Екатерине Великой на палашах стали делать гравировку-вензель с ее инициалами.

В восемнадцатом веке также появилось разделение палашей по видам войск и статусу. Так были, например, армейские, гвардейские, солдатские и офицерские, драгунские и прочие палаши. Все они отличались различными типами рукоятей, чаш и щитков гарды. Также начали делать разнообразные головки на рукояти, например, разных форм или в виде головы зверя.

В начале девятнадцатого века все это великое разнообразие пестрящих палашей начали унифицировать и упрощать, сокращая тем самым, количество их разновидностей в войсках. Это дало свои положительные результаты, но, к сожалению, палаш ждала только одна участь. Так к 1881 году палаши остались только на вооружении драгунов, а после, остались и вовсе, только в качестве парадного холодного оружия.

На этом у меня все. Желающие, не забываем подписываться на , а также вступать в

I. Определения.

1) Сабля

(венг. — czablya, от szabni — резать; sabre) — рубящее, рубяще-режущее или коляще-рубяще-режущее (в зависимости от степени кривизны клинка и устройства его конца) холодное оружие с изогнутым клинком, у которого лезвие на выпуклой стороне, а обух — на вогнутой. Разновидности сабель различаются размерами, радиусом кривизны клинка, устройством эфеса (рукояти). Характерное отличие от другого длинноклинкового оружия с рукояткой — центр тяжести расположен на значительном удалении от эфеса (чаще на уровне границы первой и второй трети от острия клинка), что при рубящих ударах вызывает дополнительное режущее действие. Сочетание кривизны клинка со значительным отдалением центра тяжести от эфеса увеличивает силу удара и площадь поражаемого пространства. Эта особенность сабли была наиболее эффективна при клинках из твердых сталей, обладавших большой упругостью и вязкостью. Эфес имеет рукоять с темляком и крестовину с перекрестьем (восточные сабли) или иную гарду (европейские сабли). Ножны бывают деревянные, обтянутые кожей, сафьяном и бархатом или металлические (XIX — XX вв.), воронёные, хромированные и никелированные с наружной стороны.

Разновидности сабель различаются размерами, радиусом кривизны клинка, устройством эфеса (рукояти). Характерное отличие от другого длинноклинкового оружия с рукояткой — центр тяжести расположен на значительном удалении от эфеса (чаще на уровне границы первой и второй трети от острия клинка), что при рубящих ударах вызывает дополнительное режущее действие. Сочетание кривизны клинка со значительным отдалением центра тяжести от эфеса увеличивает силу удара и площадь поражаемого пространства. Эта особенность сабли была наиболее эффективна при клинках из твердых сталей, обладавших большой упругостью и вязкостью. Эфес имеет рукоять с темляком и крестовину с перекрестьем (восточные сабли) или иную гарду (европейские сабли). Ножны бывают деревянные, обтянутые кожей, сафьяном и бархатом или металлические (XIX — XX вв.), воронёные, хромированные и никелированные с наружной стороны.

Сабля появилась на Востоке и получила широкое распространение у кочевников Восточной Европы и Средней Азии в VII — VIII вв.

Сабля этого народа рубяще-колющая. В XIV в. на сабле появляется елмань. Сабля приобрела свойства преимущественно рубящего оружия. Наиболее характерными саблями этого типа были турецкая и персидская. В европейских армиях XVIII — XIX вв. сабли имели клинки средней кривизны (4,5 – 6,5 см), эфесы с громоздкими гардами в виде 1 – 3 дужек или чашеобразные, ножны с XIX в. обычно металлические. Общая длина достигала 1,1 м, длина клинка 90 см, масса без ножен до 1,1 кг, масса с металлическими ножнами до 2,3 кг. В конце XIX в. кривизна уменьшается до 3,5 – 4 см. и сабля вновь приобретает колюще-рубящие свойства.

Сабля этого народа рубяще-колющая. В XIV в. на сабле появляется елмань. Сабля приобрела свойства преимущественно рубящего оружия. Наиболее характерными саблями этого типа были турецкая и персидская. В европейских армиях XVIII — XIX вв. сабли имели клинки средней кривизны (4,5 – 6,5 см), эфесы с громоздкими гардами в виде 1 – 3 дужек или чашеобразные, ножны с XIX в. обычно металлические. Общая длина достигала 1,1 м, длина клинка 90 см, масса без ножен до 1,1 кг, масса с металлическими ножнами до 2,3 кг. В конце XIX в. кривизна уменьшается до 3,5 – 4 см. и сабля вновь приобретает колюще-рубящие свойства.2) Палаш

(венг. — pallos; backsword, broadsword) — колюще-рубящее холодное оружие со сложным эфесом, с рукояткой и с прямым или слегка изогнутым клинком широким к концу, полуторной заточки (реже обоюдоострым). Сочетает в себе качества меча и сабли. Эфес палаша состоит из рукояти с головкой и гарды (обычно включавшей в себя чашку и защитные дужки).

У западноевропейских палашей эфес обычно асимметричный с сильно развитой защитой руки в виде крестовины или чаши с целой системой дужек.

Длина клинка от 60 до 85 см. Появление палаша в качестве военного оружия относится к концу XVI — началу XVII вв., когда в Западной Европе появляются регулярные кавалерийские части. С XVIII в. на вооружении тяжелой конницы.

Длина клинка от 60 до 85 см. Появление палаша в качестве военного оружия относится к концу XVI — началу XVII вв., когда в Западной Европе появляются регулярные кавалерийские части. С XVIII в. на вооружении тяжелой конницы.3) Шашка (кабардино-черкес. — са»шхо – (букв.) длинный нож) – рубяще-колющее холодное оружие с рукояткой. Клинок небольшой кривизны с обоюдоострым концом. Общая длина 95-110 см, длина клинков 77-87 см. Отличается от сабли несколько более прямым клинком. Ее особенность — отсутствие медной дужки, которая защищает кисть руки. Первоначально на вооружении русской иррегулярной кавалерии состояла шашка кавказского типа, имевшая клинок небольшой кривизны и эфес, состоящий из одной рукояти с раздваивающейся головкой, без каких-либо защитных приспособлений.

Такой типично кавказский эфес вообще можно считать одним из основных отличительных признаков шашки как вида холодного оружия. Русские армейские образцы шашек (например: драгунская образца 1881 г.) отличались от шашки кавказского типа устройством эфеса и ножен. Клинки первых армейских шашек имели среднюю кривизну, и по форме приближалась к сабельным. В 1881 г. была проведена реформа вооружения, целью которой было установление для всех родов войск единого образца холодного оружия. За образец для клинка был взят кавказский клинок, известный под названием «волчок». Эфес вначале предполагался единого образца, с защитой передней дужкой, но затем было решено оставить для казачьих шашек традиционные эфесы, состоящие из одной рукояти. В результате на вооружение русской армии были приняты драгунская (офицерская и солдатская) и казачья (офицерская и солдатская) шашки. Артиллеристы получили укороченный вариант драгунской шашки. Характерным отличием шашки от сабли всегда было наличие у шашки деревянных ножен, обтянутых кожей, с кольцом (реже с двумя кольцами) для пасовых ремней портупеи на выпуклой стороне (то есть она подвешивалась по-кавказски лезвием назад), тогда как у сабли кольца всегда на вогнутой стороне ножен, в XIX — нач. XX в., как правило, стальных.

Клинки первых армейских шашек имели среднюю кривизну, и по форме приближалась к сабельным. В 1881 г. была проведена реформа вооружения, целью которой было установление для всех родов войск единого образца холодного оружия. За образец для клинка был взят кавказский клинок, известный под названием «волчок». Эфес вначале предполагался единого образца, с защитой передней дужкой, но затем было решено оставить для казачьих шашек традиционные эфесы, состоящие из одной рукояти. В результате на вооружение русской армии были приняты драгунская (офицерская и солдатская) и казачья (офицерская и солдатская) шашки. Артиллеристы получили укороченный вариант драгунской шашки. Характерным отличием шашки от сабли всегда было наличие у шашки деревянных ножен, обтянутых кожей, с кольцом (реже с двумя кольцами) для пасовых ремней портупеи на выпуклой стороне (то есть она подвешивалась по-кавказски лезвием назад), тогда как у сабли кольца всегда на вогнутой стороне ножен, в XIX — нач. XX в., как правило, стальных. Кроме того, шашка носилась чаще на плечевой портупее, а сабля на поясной.

Кроме того, шашка носилась чаще на плечевой портупее, а сабля на поясной.

4) Ятаган (тур. — Yatagan) — колюще-рубяще-режущее холодное оружие с клинком внутренней заточки (на вогнутой стороне клинка). Среднее между мечом и саблей. Рукоять костяная (реже металлическая) с раздвоенной головкой, без гарды или упора ограничителя. Головка расширяется в виде «ушей» для упора основания кисти руки.

Так как эфес ятагана не имеет гарды, то клинок входит в ножны вместе с частью рукояти. Ножны ятагана деревянные, обтянуты кожей, могут быть облицованы металлом. Длина до 80 см, длина клинка около 65 см, масса без ножен до 0,8 кг (с ножнами до 1,2 кг). Применялся с XVI в. в Турции, странах Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова и Южного Закавказья. Ятаган в основном известен как специфическое оружие турецких янычар. Оружие подобной конфигурации использовалось в Древнем Египте как большой метательный нож. Другое название – Скимитар.

5) Сабля абордажная

(cutlass) — сабля небольшой кривизны с укороченным массивным лезвием и сильно развитой гардой. Применялось в XVIII-XIX веках в абордажных боях.

Применялось в XVIII-XIX веках в абордажных боях.

6) Палаш абордажный

— длинноклинковое рубяще-колющее абордажное оружие с прямым широким клинком без долов, имеющим одностороннюю или полуторную заточку.

Рукоять деревянная или металлическая с гардой типа дужка, крестовина, щиток. В России был принят на вооружение матросов в 1856 г. В отличие от строевых палашей, которые имели только металлические ножны, абордажный палаш был с кожаными ножнами. Применялся до конца XIX в. Длина клинка до 80 см, ширина — ок. 4 см.

7) Шамшер (шамшир) — арабская (или иранская) сабля с узким клинком сильной кривизны, плавного изгиба, без елмани. Рукоять тонкая с небольшой крестовиной и головкой. Ножны деревянные, оклеены кожей. Прибор ножен обычно состоит из двух металлических обоймиц с кольцами и нередко наконечника. Был распространен от Марокко до Индии и Пакистана включительно.

8) Кхопеш

(хопеш, хепеш, хепеш скимитар) (Khopesh — слово обозначало переднюю ногу животного) – холодное клинковое оружие в Древнем Египте, которое можно отнести к ятаганам (хотя некоторые относят его к боевым секирам). Состоял из серпа (полукруглого лезвия) и рукояти. Мог иметь, как внутреннею заточку, так и внешнею. Бывала заточка двойная – ближняя к рукояти часть клинка – заточка внешняя, дальняя часть клинка — внутренняя. Рукоять – двуручная, около 50 см. Кхопеш, в Древнем Египте был оружием элитных воинов и искусных бойцов. Длина кхопеша позволяла работать им и с колесницы.

Состоял из серпа (полукруглого лезвия) и рукояти. Мог иметь, как внутреннею заточку, так и внешнею. Бывала заточка двойная – ближняя к рукояти часть клинка – заточка внешняя, дальняя часть клинка — внутренняя. Рукоять – двуручная, около 50 см. Кхопеш, в Древнем Египте был оружием элитных воинов и искусных бойцов. Длина кхопеша позволяла работать им и с колесницы.

9) Дюсак — разновидность сабли, появившаяся в Венгрии и бытовавшая в Богемии и Германии в XVI в. Клинок короткий, изогнутый, однолезвийный, сужающийся к острию. Роль черена играет стержень, загнутый в виде петли, обращенной к лезвию. Использовался крестьянами и ремесленниками. При работе дюсаком на руку надевалась толстая кожаная рукавица.

II. Страны и разновидности.

1) Европа.

А) Бадлер (беджелер) – албанская, широкая, тяжелая сабля.

Б) Бутуровка — венгерская сабля.

В) Венгерская сабля — сабля малой кривизны со слабо выраженной елманью.

Г) Гаддарэ — сабля с коротким широким клинком и утолщенным тупьем.

Д) Карабела — польская сабля.

Е) Копис (kopis) – изогнутый меч, который был распространен в Греции и Испании с VI по III вв. до н.э. Скорее всего был скопирован с персидского копида. Лезвие имело внутреннею заточку. Этрусские и ранние греческие мечи этого типа были длинным рубящим оружием с длиной клинка около 60-65 см (хотя длина могла достигать 72 см). Более поздние македонские и испанские образцы были коротким рубяще-колющим оружием, длина клинка которого не превышала 48 см.

Ж) Корделач — большая, часто двуручная сабля. Специфическое оружие «Марковых братьев». Один из первых профессиональных союзов «мастеров меча». Был основан в Нюрнберге: «Общее братство Святой и Пречистой Девы Марии и Святого и могущественного князя небесного Святого Марка», или, сокращенно, «Марковы братья». 10 августа 1487 года Фридрих II даровал им первую грамоту о привилегиях, согласно которой, в частности, «Марковы братья» получили право именоваться «мастерами меча». Вскоре «Марковы братья» переехали во Франкфурт-на-Майне, ставший на время центром фехтовального искусства Европы.

На некоторое время, этот союз занял монопольное положение.

На некоторое время, этот союз занял монопольное положение.З) Кортелас (итал. cortelas – большой нож) — итальянская сабля с тяжелым широким клинком средней кривизны. Был широко распространен в XIV – XV вв. в Генуе и Венеции.

И) Кракемарт – короткая, тяжелая сабля с обоюдоострым клинком. Была распространена у французских и английских моряков в XV в.

К) Малкус (малхус) (итал. – malchus) – кривой короткий меч с сильным скосом обуха. Был распространен в Европе в XIV – XV вв.

Л) Махайра — кривой серповидный (менее серпа загнут и более вытянут), древнегреческий меч с лезвием на внутренней стороне клинка. Длинна — 50-65 см.

М) Скаллоп (дузегги) — разновидность палаша с гардой в виде раковины. Подобные тесаки применяли в XVI-XIX вв. Часто использовался моряками в абордажных командах.

Н) Фальката (фалката, фалкта) (falcata) — испанский (иберийский) колюще-рубящий меч с изогнутым лезвием, длина клинка около 45 см. По строению напоминает — махайру.

О) Хиршфангер — охотничий палаш.

2) Русь.

На Руси сабля известна с IX в., в Новгородской земле сабля вошла в обиход позже — примерно с XIII века, а с XIV в. стала господствующим видом оружия (в Западной Европе — с конца XVI в.). В XV — XVII вв. саблями были вооружены воины русской поместной конницы, стрельцы, казаки. С XVIII в. в европейских и русской армиях сабля состояла на вооружении личного состава легкой кавалерии и офицеров в других родах войск. В 1881 г. в русской армии сабля была заменена шашкой и сохранилась лишь в гвардии, как парадное оружие, а также у некоторых категорий офицеров для ношения вне строя.

А) Адамашка — украинский термин, обозначающий саблю, из дамасской стали.

Б) Клыч — сабля, турецкого происхождения распространенная среди казаков.

В) Шашка казачья нижних чинов образца 1881 г. — шашка, являвшаяся армейским оружием с 1881 по 1917 г. Общая длина 102 см, длина клинка 87 см, ширина 3,3 см, вес с ножнами 1,35 кг.

Г) Шашка казачья офицерская образца 1838 г.

— шашка, являвшаяся армейским оружием с 1838 по 1881 г. Общая длина 96 см, длина клинка 82 см, ширина 3,5 см, вес с ножнами 1,4 кг.

— шашка, являвшаяся армейским оружием с 1838 по 1881 г. Общая длина 96 см, длина клинка 82 см, ширина 3,5 см, вес с ножнами 1,4 кг.3) Турция.

А) Килич (клыч) (kilic, kilij – меч или клинок) — сабля, оказавшая большое влияние во время турецкого нашествия XV века на форму европейских сабель. Характерна большая кривизна клинка.

Б) Мамелюк — сабля сильной кривизны, бывшая на вооружении в отрядах мамелюков.

В) Сейф — сабля с клинком малой кривизны.

Г) Турецкая сабля — сабля, у которой кривизна клинка начинается со второй трети, верхняя треть клинка прямая. Сабля носится на шелковой перевязи, идущей справа налево; подвешена свободно, так что острие ее направлено вверх. Прямая рукоять, крестовина с перекрестьем на эфесе. Масса без ножен 0,85 – 0,95 кг, с ножнами – 1,1 – 1,25 кг. Большая кривизна клинка, длина клинка 75 — 85 см, общая длина сабли 95-97 см.

4) Индия.

А) Индийская сабля – сабля с клинком малой кривизны, расширяющимся к низу.

Б) Кунда (Кханда) — разновидность палашей, длина клинков около 80 см. Была широко распространена в Северо-Восточной Индии. Их стальные или булатные клинки, как правило, прямые, однолезвийные, отковываются с некоторым расширением к концу, который имеет овальную форму. Часть обуха у конца остро заточена. Рукоять металлическая, с сильной защитой руки в виде небольшой верхней и большой нижней чаш, соединенных между собой широкой дужкой. Под нижней чашей-крестовиной укреплено с обеих сторон пятки клинка широкое фигурное перекрестье, а над головкой возвышается длинный металлический хвост. Черен рукоятки, нижняя чаша и дужка изнутри перевиты и оклеены тканью. Широкие ножны таких палашей обычно изготавливаются из дерева и обтягиваются ценными сортами тканей.

Была широко распространена в Северо-Восточной Индии. Их стальные или булатные клинки, как правило, прямые, однолезвийные, отковываются с некоторым расширением к концу, который имеет овальную форму. Часть обуха у конца остро заточена. Рукоять металлическая, с сильной защитой руки в виде небольшой верхней и большой нижней чаш, соединенных между собой широкой дужкой. Под нижней чашей-крестовиной укреплено с обеих сторон пятки клинка широкое фигурное перекрестье, а над головкой возвышается длинный металлический хвост. Черен рукоятки, нижняя чаша и дужка изнутри перевиты и оклеены тканью. Широкие ножны таких палашей обычно изготавливаются из дерева и обтягиваются ценными сортами тканей.

В) Тулвар (талвар) – сабля с клинком полуторной заточки малой кривизны. Головка черена имеет характерную дисковидную форму. Общая длина 95-125 см.

Г) Фиранги – палаш с клинком полуторной заточки с эфесом и шипом на конце черена. Получил распространение в позднем средневековье.

5) Непал.

А) Кхора (инд. – кора) – меч с изогнутым расширяющимся к концу клинком, общая длина от 60 см до 65 см. Рукоять имеет кольцевую гарду и навершие в виде чашки с резной головкой.

– кора) – меч с изогнутым расширяющимся к концу клинком, общая длина от 60 см до 65 см. Рукоять имеет кольцевую гарду и навершие в виде чашки с резной головкой.

Б) Памдао – меч с широким клинком с двойным изгибом.

6) Азия.

А) Бухарская сабля – сабля с сильным изгибом в нижней трети клинка. Верхняя часть клинка значительно шире его окончания. Долы отсутствуют. Клинки бухарских сабель по форме очень близки к персидским. Здесь при изготовлении сабель нередко использовались привозные персидские клинки. Но форма бухарских сабель — с небольшой елманью на узком клинке — местного происхождения. Клинки среднеазиатских шашек почти прямые с тупьем или обухом, рукояти массивные, утолщаются к головке.

Б) Зюльфак (дзюльфакар) – сабля с раздвоенным клинком.

В) Кавказская сабля – делиться на два основных типа:

1) Легкая кавказская сабля – имеет очень широкий короткий клинок слабой кривизны с долами и очень острым концом. Рукоять с черенком плоскоовального сечения, постепенно суживающимся к головке. Крестовина маленькая, иранского типа.

Крестовина маленькая, иранского типа.

2) Тяжелая кавказская сабля – имеет широкий тяжелый длинный клинок, нередко с долами и елманью, массивную костяную или роговую рукоять с набалдашником, и большой массивной крестовиной.

Г) Кастане

1) Короткая тяжелая сабля со сложным эфесом, являющаяся национальным оружием народов Цейлона. Общая длина 50 – 60 см.

2) Изогнутый филиппинский меч с односторонней заточкой на выпуклой стороне клинка. Рукоять обычно имеет навершие в виде головы дракона.

Д) Киргизская сабля – сабля, с узким клинком небольшого изгиба, длинная, со штыкообразным концом, приспособленным для прокалывания сквозь кольца кольчуги. Простая рукоять, имеющая очень маленькую прямую крестовину и большую головку, немного отклоненную назад. Ножны деревянные. Устье отсутствует. Эти сабли получили особенно большое распространение в Киргизии, поэтому их обычно и называют киргизскими.

Е) Копид – персидский меч внешне напоминал серп. Упоминается Ксенофонтом во времена персидского царя Кира (VI в. до н э.).

до н э.).

Ж) Персидская сабля – сабля с сильным, но плавным изгибом в нижней трети узкого клинка. Верхняя часть клинка значительно шире его окончания. Долы часто отсутствуют. Небольшая тонкая рукоять имеет маленькую головку и прямую длинную крестовину. Масса без ножен 0, 85 – 0, 95 кг, с ножнами – 1,1 – 1,25 кг. Длина клинка 75 — 85 см, общая длина сабли 95-97 см.

З) Сапарра (саппара) – ассирийская сабля (меч), имела заточку, как по внешней стороне лезвия, так и частично по внутренней.

И) Селебе – казахский палаш (полусабля).

К) Хылыс – хакасская сабля.

Л) Шои — казахская сабля.

7) Африка.

А) Нимша – марокканский меч с клинком небольшой кривизны, имеет небольшую деревянную рукоять. От основания гарды отходят дужки, направленные к острию клинка и имеющие шарообразные окончания, предназначены для захвата оружия противника.

III. Термины и приспособления.

1) Черен – рукоять.

2) Огниво – гарда.

3) Темляк – ременная петля на навершие сабли.

4) Крыж — крестовина сабли.

5) Елмань – утолщение сабельного лезвия в верхней части клинка, могла оттачиваться.

Составил Ю.Колобаев.

И фехтовал я недурно, особенно шотландским палашом

Поэт лорд Байрон

Среди великого многообразия европейского клинкового оружия палаш занимает особое место. Его можно назвать настоящим долгожителем. Появившись в начале XVI столетия, палаш продолжал использоваться вплоть до Первой мировой войны, периодом же наибольшей популярности этого оружия традиционно считается XIX век – эпоха лихих гусар и бравых кирасиров. Палаши до сих пор используются в качестве парадного оружия, например, ими вооружены офицеры шотландских полков британской армии. В Советском Союзе вплоть до 1975 года в качестве официального предмета снаряжения существовал так называемый курсантский палаш, который курсанты ВМФ обязаны были носить вне стен своих учебных заведений.

Самым известным видом этого оружия является горский или шотландский палаш – он же шотландский корзинчатый меч, – прославленный в своих произведениях Байроном и Вальтером Скоттом.

Вероятно, что последний раз в реальном бою шотландский палаш был применен в декабре 1941 года. Во время операции «Стрельба из лука» с этим оружием в атаку ходил подполковник британской армии Джон Черчилль (по кличке «Безумный Джек»). Этот офицер любил повторять, что «офицер, идущий в бой без меча, вооружен неправильно». Черчилль вообще был большим поклонником исторического оружия. Судя по фактам его биографии, он всегда носил с собой свой офицерский палаш, а во время боевых действий в северной Франции в 1940 году он умудрился застрелить из большого английского лука немецкого фельдфебеля…

Теперь следует дать определение предмету нашего рассказа. Палаш – это разновидность клинкового холодного оружия, рубяще-колющего типа, с прямым и длинным клинком, размеры которого достигали 100 см. Палаш мог иметь двустороннюю заточку, но обычно она была односторонней или полуторной. Сечение клинка палаша ромбическое или линзовидное, долы у него, как правило, отсутствуют. Еще одной особенностью этого оружия является массивная и развитая гарда, в состав которой могли входить щиток, защитные дужки чашка или корзина. От шпаги палаш отличался более тяжелым и массивным клинком.

Еще одной особенностью этого оружия является массивная и развитая гарда, в состав которой могли входить щиток, защитные дужки чашка или корзина. От шпаги палаш отличался более тяжелым и массивным клинком.

Рукоять кавалерийских палашей часто имела изгиб в сторону лезвия. Это позволяло наносить более мощные рубящие (почти сабельные) удары.

На протяжении всей своей истории палаш главным образом был оружием всадника, хотя использовать его, конечно, можно было и в пехотном бою. Широкое распространение палаша связано с появлением многочисленной регулярной кавалерии, а также постепенному отказу от массивных тяжелых доспехов. Свое применение это оружие нашло и на флоте – еще в XVI веке появляется так называемый абордажный палаш, который находился на вооружении практически до конца XIX столетия.

Ранняя история палаша: Монголия, Кавказ и Индия

Эпохой рождения палаша традиционно считается конец XVI – начало XVII столетия. Однако оружие, напоминающее его по всем признакам, существовало у кочевых тюркских народов еще в середине VI века, разве что оно не могло «похвастать» сложной и вычурной гардой.

Специализированные мечи для нанесения рубящих ударов с длинным прямым однолезвийным клинком вообще были популярны на Востоке. В конном бою они имели преимущество перед обычными мечами, так как меньше весили. Да и стоило это оружие дешевле, потому что было проще в изготовлении. Восточные палаши нередко имели рукоять с характерным изгибом. Подобное оружие было весьма популярно в монголо-татарском войске в XIII и XIV столетиях.

Если говорить о более поздних периодах, то клинки, по всем признакам напоминающие палаши, были более всего распространены на Кавказе и Ближнем Востоке. В отличие от западноевропейских палашей, это оружие, как правило, имело слабую защиту кисти бойца, которая чаще всего состояла из обычной крестовины.

Уникальный османский палаш с пламенеющим клинком

В северо-восточной Индии изготавливали палаш под названием Кунда или Кханда. Он имел прямой однолезвийны клинок длиною до 80 см с некоторым расширением к концу, нередко без выраженного острия. При этом, как и классический европейский палаш, Кунда имел эфес с развитой защитой руки, которая состояла из чаши и широкой дуги. Подобные клинки нередко выполняли из булата, а для их отделки использовались ценные породы дерева и драгоценные металлы. Поэтому стоили они весьма не дешево.

При этом, как и классический европейский палаш, Кунда имел эфес с развитой защитой руки, которая состояла из чаши и широкой дуги. Подобные клинки нередко выполняли из булата, а для их отделки использовались ценные породы дерева и драгоценные металлы. Поэтому стоили они весьма не дешево.

В эпоху позднего Средневековья в Индии широкое распространение получил еще один вид палаша – Фиранги. Этот индийский палаш имел полуторную заточку и сложный корзинчатый эфес.

Палаш Западной Европы: наследник рыцарских традиций

Европейский палаш – впрочем, как и шпага – это потомок длинного рыцарского меча Средневековья, оружия тяжелого и универсального, пригодного как для конного, так и для пешего боя. Палаш – это детище европейского Нового времени, эпохи начала формирования на континенте массовых профессиональных армий. Рыцари , конечно, были очень грозными и боеспособными ребятами, но их было мало. Поэтому уже в середине XVI столетия их место начинают занимать рейтары – тяжеловооруженные наемники-кавалеристы. Элитарность в который раз уступила массовости…

Элитарность в который раз уступила массовости…

Создание массовых регулярных армий, а также дальнейшее совершенствование огнестрельного оружия приводит к некоторому упрощению защитного снаряжения воина. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении оружия рядового воина.

Оригинальное оружие российской кавалерии войны 1812 года — палаш и сабли

Считается, что первыми палаши стали использовать венгерские гусары во второй половине XVI столетия. У них это оружие было дополнением к сабле. Очень быстро палаш практически заменил меч в Западной Европе.

Тут следует обратить внимание на одну важную особенность. На протяжении всей своей истории палаш был исключительно боевым оружием, предназначенным для страшной круговерти настоящей схватки, а не для «благородного» фехтования. В этом отношении палаш можно назвать антиподом бретерской шпаге или парадной сабле. Для своего времени палаш на поясе был своеобразным знаком не придворного хлыща, а бывалого «фронтовика», успевшего понюхать пороху. Его можно было увидеть у шотландских горцев, «железнобоких» лорда-протектора Кромвеля, а впоследствии и у кирасир периода наполеоновских войн.

Палаш не слишком подходил для виртуозного фехтования, которому, как правило, нет места в реальной битве. Поэтому абсолютно неслучайно защиты при использовании этого оружия часто брались левой рукой – с помощью наруча или небольшого щита (горцы использовали такие до XVIII века). В индивидуальном поединке против умелого шпажиста бойцу с палашом мало что светило.

Венецианская скьявона во всей своей красе

Дальнейшая эволюция европейского палаша

Эволюцию палаша можно проследить по изменениям эфеса этого оружия. Гарды палашей XVI столетия уже имели дуги и кольца, надежно закрывающие руку, но, несмотря на это, они все еще сильно похожи на эфесы обычных мечей, существовавших в этот период.

Рейтарский палаш с валлонским эфесом

В XVII столетии дальнейшее развитие палаша пошло по нескольким направлениям, образовав три группы, одну из которых условно можно назвать общей, а еще две другие – региональными:

- валлонского палаша и хаудегена;

- шотландского палаша;

- группа венецианской скьявоны.

Хаудеген или Покойницкий меч. Такое странное название связано с человеческой головой, изображение которой часто наносили на эфес этого оружия. А так как значительная часть этих мечей относится к периоду Английской гражданской войны, то коллекционеры XIX века считали, что роялисты изображали на своем оружии казненного короля Карла I. Позднейшие исследования опровергли это допущение, но мрачноватое название прижилось…

Валлонский палаш получил наибольшее распространение в странах центральной и северной Европы. Это оружие имеет характерный щиток, состоящий из двух частей, который с навершием соединяется дужками. Задний киллон крестовины отогнут к острию и завершается навершием сферической формы. Передний киллон переходит в защитную дужку, соединенную с навершием.

Современная реплика хаудегена Оливера Кромвеля

Эфес хаудегена вовсе не имел крестовины, зато у него было хорошо выражена корзина и защитный щиток. Большинство этих палашей имеют однолезвийную заточку, хотя встречаются полуторные и двулезвийные образцы.

Венецианская скьявона имела совсем небольшой ареал распространения, изначально этим палашом была вооружена только гвардия дожей. Главными особенностями этого оружия было навершие, формой напоминающее кошачью голову, а также гарда с S-образными дужками. Руку фехтовальщика защищала корзина, образованная косыми дугами.

Скьявона с ножнами. Хорошо видна «кошачья голова» навершия и характерная форма дуг.

Шотландский палаш, или каким было оружие Роб Роя

Шотландский палаш – это, без сомнения, самый известный представитель данной группы оружия. Он начал использоваться в начале XVII столетия и очень скоро распространился по всей территории Англии и Ирландии. Шотландский палаш часто именуют клеймором, что является ошибкой, ибо это название знаменитого тяжелого двуручного меча горцев. Правда, следует отметить, что в XVII веке устаревшие на тот момент клейморы нередко перековывались в палаши.

Шотландский палаш в ножнах

Шотландский палаш обычно имел обоюдоострое лезвие, длина клинка составляла 70-80 см, а его ширина – около 4 см.

Корзинчатая гарда эфеса имеет очень широкие дуги, которые надежно закрывают руку бойца. Гарда шотландского палаша имеет подкладку из плотной ткани или кожи, что также является особенностью этого оружия.

Уставной палаш европейских армий

В XVII столетии на европейском континенте продолжается развитие и совершенствование массовых профессиональных армий. Одной из составляющих этого процесса является унификация вооружения, которая в целом завершается к началу XVIII века. В результате каждый род войск получает «собственное» клинковое оружие. Так, например, легкая кавалерия получила сабли, а на вооружение тяжелой были приняты палаши.

Драгунский палаш, конец XVIII века

Уставные палаши представляли собой тяжелое, как правило, однолезвийное оружие с выраженным острием, хорошо приспособленные для мощного колющего удара. Их изготавливали в огромных количествах, поэтому очень много экземпляров этого оружия дошло до наших дней. Характеристики уставных палашей, как правило, были строго регламентированы.

Во второй половине XIX столетия палаш в кавалерии постепенно вытесняется саблей.

Палаш в Российской империи

Самым старым из сохранившихся экземпляров этого оружия в нашей стране считается палаш, принадлежавший князю Скопину-Шуйскому в начале XVII века. Сегодня он хранится в московском Историческом музее. Данный палаш имеет прямой обоюдоострый клинок длиной 86 см и эфес с простой крестовиной, дужки которой отклоняются к острию. Рукоять оружия выгнута, она образует своеобразный упор для кисти. Палаш богато украшен золотой и серебряной чеканкой, драгоценными камнями. В аналогичном стиле выполнены и ножны оружия.

В начале XVII столетия палаш Скопина-Шуйского был для России скорее любопытной диковинкой — сегодня историки считают, что он так и не побывал в настоящем бою. Действительно массовым оружием для российской армии палаши стали только во время царствования Петра I – их получили только сформированные драгунские полки. А в 30-е годы XVIII века палаши становятся основным холодным оружием российских кирасиров . К середине этого же столетия российские палаши становятся однолезвийными. К концу XVIII века на вооружении российской армии уже находились армейские, драгунские, солдатские, гвардейские и офицерские палаши.

К середине этого же столетия российские палаши становятся однолезвийными. К концу XVIII века на вооружении российской армии уже находились армейские, драгунские, солдатские, гвардейские и офицерские палаши.

Палаш, Россия, Златоуст, середина XIX века

В начале XIX века палаши российской армии унифицируются и несколько упрощаются. На вооружении кирасир они оставались до 1881 года, после чего использовались только в качестве парадного оружия.

Курсантский морской палаш образца 1940 года

На протяжении своей истории палаш не был исключительно сухопутным оружием, очень быстро его могучий потенциал разглядели и на флоте. Уже в XVI веке появился так называемый абордажный палаш, который использовался во время схваток на корабельных палубах. Это оружие имело мощный клинок длиной до 80 см, которым можно было не только поразить противника, но и перерубить канат или прорубить деревянную дверь. Отличительной чертой абордажного палаша была массивная гарда в виде раковины, которой в случае необходимости можно было двинуть врага в челюсть.

На протяжении столетий абордажный палаш был настолько популярен, что до сих пор является частью парадной униформы военных моряков нескольких стран.

В 1856 году палаши заменили тесаки и стали официальным оружием российских матросов. Через два года ими же вооружили и гардемаринов. Как принадлежность парадного мундира гардемарины и офицеры российского флота носили палаш вплоть до 1917 года.

В Советском Союзе подобную традицию решили воскресить, и в 1940 году палаш был введен в качестве снаряжения курсантов военно-морских училищ. Палаш морской курсантский предписывалось носить во всех случаях нахождения курсанта вне учебного заведения или корабля. В 1958 году палаши были оставлены только для ассистентов при знамени, а также дежурных по части и дневальных. Говорят, это произошло, потому что курсантские палаши стали все чаще использовать в уличных драках. В 1975 году палаш, как элемент снаряжения на советском флоте был полностью отменен.

Некоторые современные казаки утверждают, что «казачья» шашка обладает несравненно лучшими боевыми качествами, нежели сабля и тем более палаш.

Хотя славе своей казаки обязаны именно сабле.