Битва за Ленинград, 1941-1944

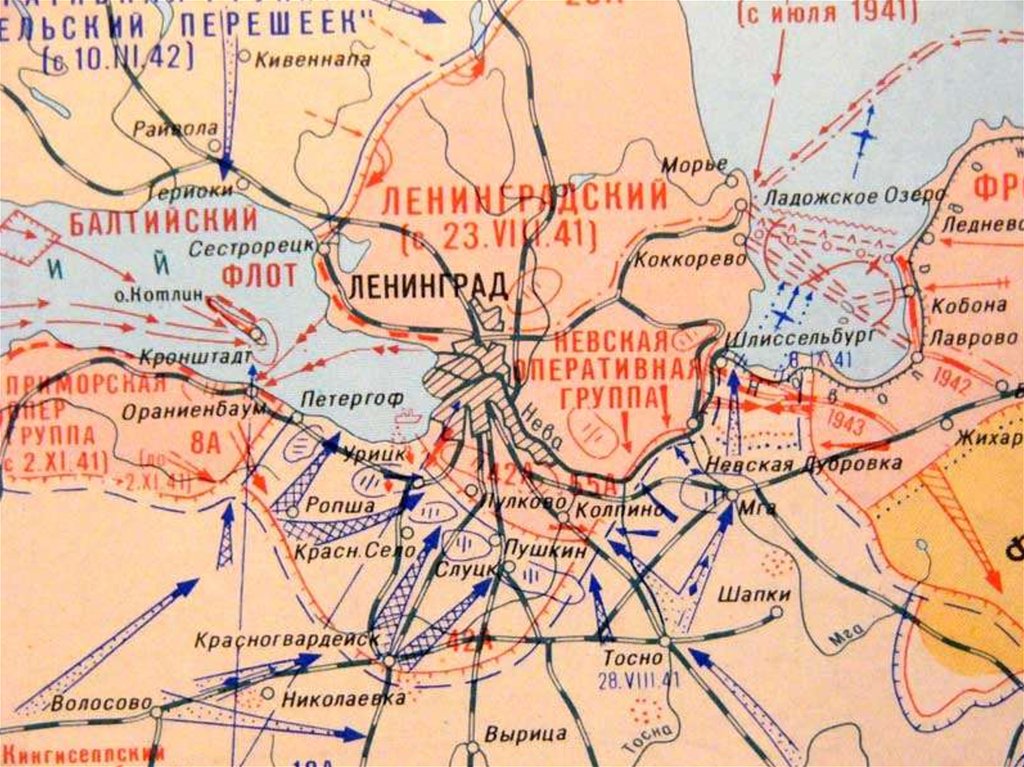

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД 1941–44 гг., совокупность оборонительных и наступательных операций Красной армии, проведённых с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. в целях обороны Ленинграда и разгрома наступавшей на него группировки немецких и финских войск.

В Битве за Ленинград участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, авиация дальнего действия и авиация ПВО страны, Балтийский флот (БФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан. В Битве за Ленинград активно участвовало население Ленинграда и области.

Военно-политическое руководство фашистской Германии понимало огромное политическое, экономическое и стратегическое значение Ленинграда, всего Ленинградского экономического района для Советского Союза и наметило их в качестве первоочередных объектов агрессии.

В плане «Барбаросса» захват Ленинграда назывался «неотложной задачей», с выполнением которой связывалось осуществление стратегических и политических целей Германии во всей войне в целом.

Финским армиям (Карельской и Юго-Восточной) предстояло наступать на Карельском перешейке и между Онежским и Ладожским озёрами, затем, соединившись с немецкими войсками в районе Ленинграда, захватить его. Группу армий «Север» поддерживал немецкий 1ВФ, войска на территории Финляндии – часть сил немецкого 5ВФ и финские ВВС.

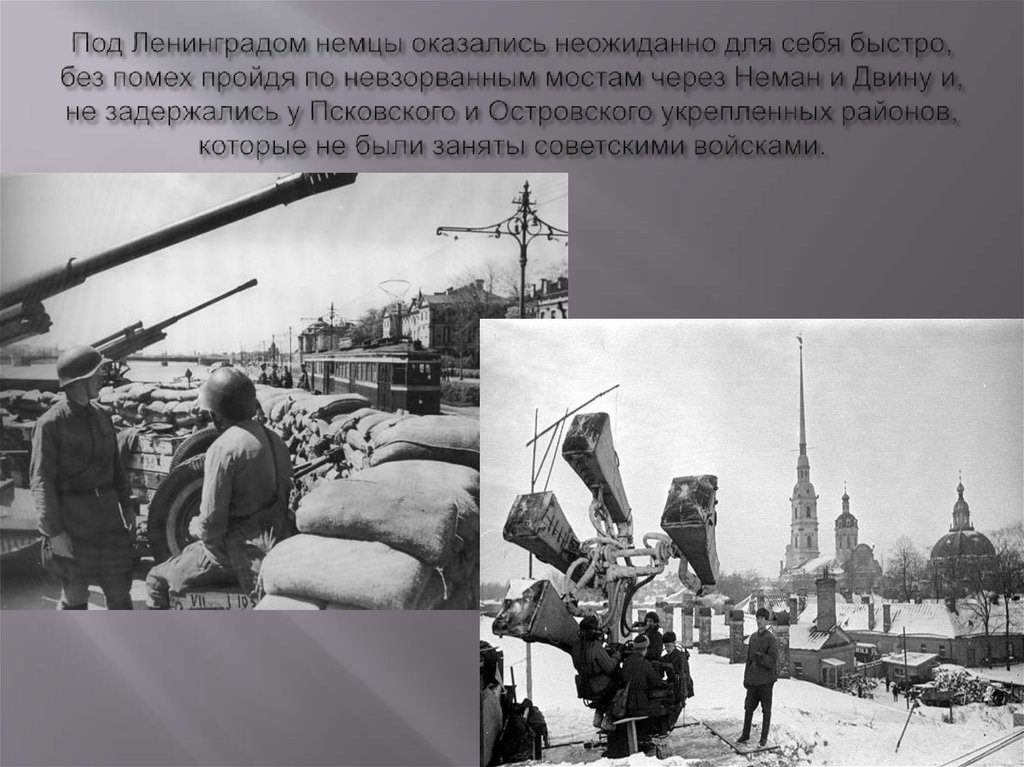

Финнам противостояли советские войска Северного фронта (генерал-лейтенант М.М. Попов). Ставка ВГК учитывала быстрое продвижение

немцев к Ленинграду с северо-востока в полосе обороны Северо-Западного фронта и возможность прорыва их к городу. Поэтому для обороны Ленинграда на дальних подступах к нему с юго-запада была

привлечена часть сил Северного фронта.

К началу Битвы за Ленинград на рубеже Пярну, Тарту, восточнее Пскова, Остров немцам противостояли 8А, 11А и 27А Северо-Западного фронта (генерал-майор П.П. Собенников). До этого войска фронта вели боевые действия в Прибалтике, где понесли большие потери. Всего к началу битвы в войсках Северного и Северо-Западного фронтов и на БФ (адмирал В.Ф. Трибуц) находилось 540 тыс. чел., 5 тыс. орудий и миномётов, ок. 700 танков (из них 646 лёгких), 1,3 тыс. боевых самолётов (включая 7-й истребительный авиационный корпус ПВО) и 19 боевых кораблей основных классов. У противника было 810 тыс. чел., 5,3 тыс. орудий и миномётов, 440 танков, 1,2 тыс. боевых самолётов.

Для улучшения стратегического руководства войсками под Ленинградом ГКО создал 10 июля Главное командование Северо-Западного направления (Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов), подчинив ему Северный и Северо-Западный фронты, Северный и Балтийский флоты.

Е. Ворошилов), подчинив ему Северный и Северо-Западный фронты, Северный и Балтийский флоты.

На дальних и ближних подступах к городу совместными силами войск и населения спешно строились оборонительные рубежи. В июле – августе сотни тысяч жителей выходили ежедневно на оборонительные работы под Псковом, Лугой, Новгородом, Старой Руссой и на Карельском перешейке; вокруг Ленинграда создавалась система обороны из нескольких поясов. Пояс оборонительных сооружений с узлами сопротивления возводился по линии Петергоф (Петродворец), Пулково; готовился к обороне и сам город. Общая протяжённость рубежей обороны достигала почти 900 км.

На ближних подступах к городу с юго-запада и юга строился Красногвардейский укреплённый район (УР), на севере совершенствовался Карельский УР. Однако вдоль новой советско-финской границы,

установленной в 1940 (см. Советско-финляндская война 1939–40), строительство рубежей

обороны ещё только развёртывалось. Рубежи Кексгольмского и Выборгского УР, расположенные на наиболее уязвимом направлении, в инженерном отношении были оборудованы очень слабо.

Рубежи Кексгольмского и Выборгского УР, расположенные на наиболее уязвимом направлении, в инженерном отношении были оборудованы очень слабо.

По инициативе ленинградцев формировались дивизии народного ополчения (ок. 160 тыс. чел.), которые с огромной отвагой сражались на фронте. На заводах создавались рабочие батальоны на случай ведения уличных боёв. На предприятиях увеличивался выпуск боевой техники, вооружения и боеприпасов. Однако Военный совет Ленинградского фронта рассматривал и меры, которые следует провести в случае невозможности удержать Ленинград. Предусматривалось уничтожение важнейших административных, промышленных и военных объектов города, а также кораблей БФ.

Оборона Ленинграда на дальних и ближних подступах к нему (10.7–30.9.1941)

Преодолев сильное сопротивление войск Красной армии в Прибалтике, немецкие войска 10 июля развернули наступление на юго-западных подступах к

городу. С севера на дальних подступах к нему в наступление перешли финские войска. Их Карельская армия прорвалась к побережью Ладожского озера. С юго-запада на Ленинград наступала немецкая 4-я

танковая группа, которая прорвалась к Лужской линии обороны, но была остановлена контрударом 11А на рубеже рек Мшага и Шелонь. Немецкая 16А достигла рубежа Старая Русса, Холм. Одновременно немцы

заняли Эстонию, откуда, не выдержав ударов их превосходящих сил, отошла советская 8А.

С севера на дальних подступах к нему в наступление перешли финские войска. Их Карельская армия прорвалась к побережью Ладожского озера. С юго-запада на Ленинград наступала немецкая 4-я

танковая группа, которая прорвалась к Лужской линии обороны, но была остановлена контрударом 11А на рубеже рек Мшага и Шелонь. Немецкая 16А достигла рубежа Старая Русса, Холм. Одновременно немцы

заняли Эстонию, откуда, не выдержав ударов их превосходящих сил, отошла советская 8А.

8–10 августа начались оборонительные бои на ближних подступах к Ленинграду. Несмотря на героическое сопротивление советских войск, враг 19 августа занял Новгород, 20 – Чудово; перерезал шоссе и железную дорогу Москва – Ленинград.

Чтобы снизить интенсивность атак авиации противника советские истребители стали прикрывать войска в светлое время суток непрерывным патрулированием. Возникали ожесточённые бои, которые на

отдельных участках перерастали в воздушные сражения с участием с обеих сторон по 100–150 самолётов.

На олонецком и петрозаводском направлениях советские войска при поддержке кораблей Ладожской военной флотилии к концу сентября остановили противника на рубеже р. Свирь.

С 31 июля началось наступление финских войск на Карельском перешейке, в конце августа они вышли к линии старой советско-финской государственной границы (см. Зверства финских оккупантов в Ленинградской области и Карелии). Создалась реальная угроза окружения Ленинграда.

21 августа было опубликовано совместное обращение Военного совета Ленинградского фронта, горкома ВКП(б) и Совета депутатов к войскам и населению города: «Встанем, как один, на защиту своего

города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы.

21 августа ГКО направил в Ленинград комиссию (Н. Н. Воронов, П. Ф. Жигарев, А. Н. Косыгин, Н.Г. Кузнецов, Г.М. Маленков, В.М. Молотов), которая признала целесообразным расформировать Главное командование войск Северо-Западного направления.

Ставка ВГК 23 августа 1941 года разделила Северный фронт на Карельский (генерал-лейтенант В.А. Фролов) и Ленинградский (генерал-лейтенант М.М. Попов, с 5 сентября Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов, с 10 сентября генерал армии Г.К. Жуков).

27 августа ГКО подчинил Карельский, Ленинградский и Северо-Западный (генерал-лейтенант П.А. Курочкин) фронты непосредственно Ставке ВГК.

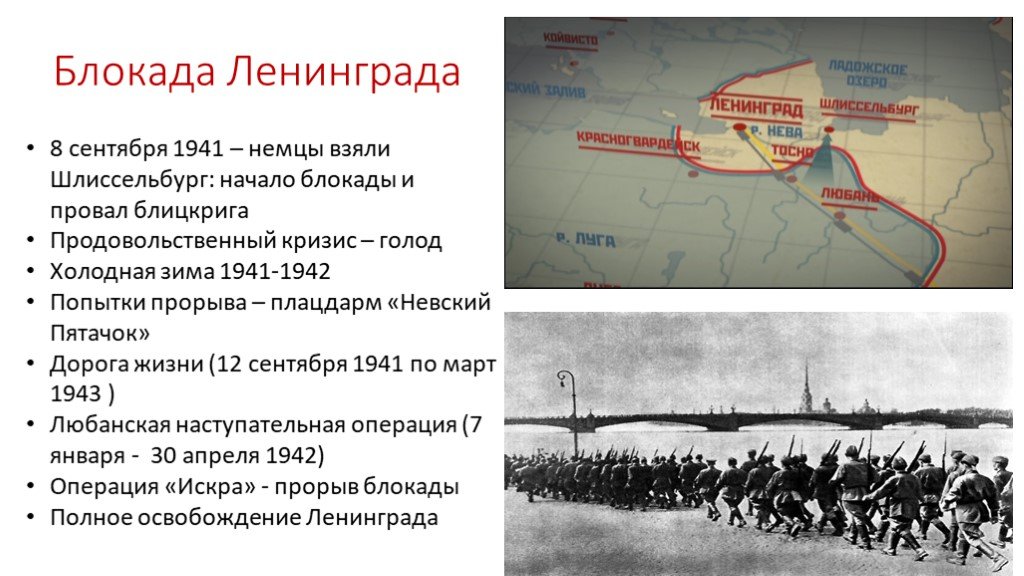

В конце сентября противник возобновил наступление вдоль шоссе Москва – Ленинград и перерезал железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. Прорвавшись через станцию Мга и захватив 8 сентября

Шлиссельбург (Петрокрепость), немецкие войска отрезали Ленинград и с суши. Началась блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и воздушным путём (см. Блокада Ленинграда 1941–44, «Дорога

жизни»).

Прорвавшись через станцию Мга и захватив 8 сентября

Шлиссельбург (Петрокрепость), немецкие войска отрезали Ленинград и с суши. Началась блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и воздушным путём (см. Блокада Ленинграда 1941–44, «Дорога

жизни»).

Неблагоприятные результаты первого этапа обороны Ленинграда обусловливались многими факторами:

- недостаточной укомплектованностью Красной армии личным составом, оружием и военной техникой из-за тяжёлых потерь во время отхода с западной границы,

- незавершенностью строительства укрепленных районов, прикрывавших основные районы обороны, их слабым инженерным оборудованием;

- нехваткой боевого опыта у командного состава,

- слабым обеспечением артиллерией стрелковых войск,

- неудовлетворительной работой войскового тыла.

9 сентября немцы прорвались в районе Красного Села, оттеснили советские войска к юго-западным окраинам Ленинграда.

17 сентября Военный совет Ленинградского фронта издал приказ: «Ни шагу назад с занимаемого рубежа!». Приложив неимоверные усилия, войска Красной армии смогли остановить врага и пресечь все его попытки прорваться через Неву навстречу финским войскам, продвинуться вдоль шоссе Москва – Ленинград и штурмом взять город. Не достигли цели и массированные удары немецкой авиации по кораблям Балтийского флота и Кронштадту, нанесённые 21–23.9.1941. В конце месяца фронт под Ленинградом стабилизировался. План врага по захвату города с ходу был сорван в результате героической обороны советских войск.

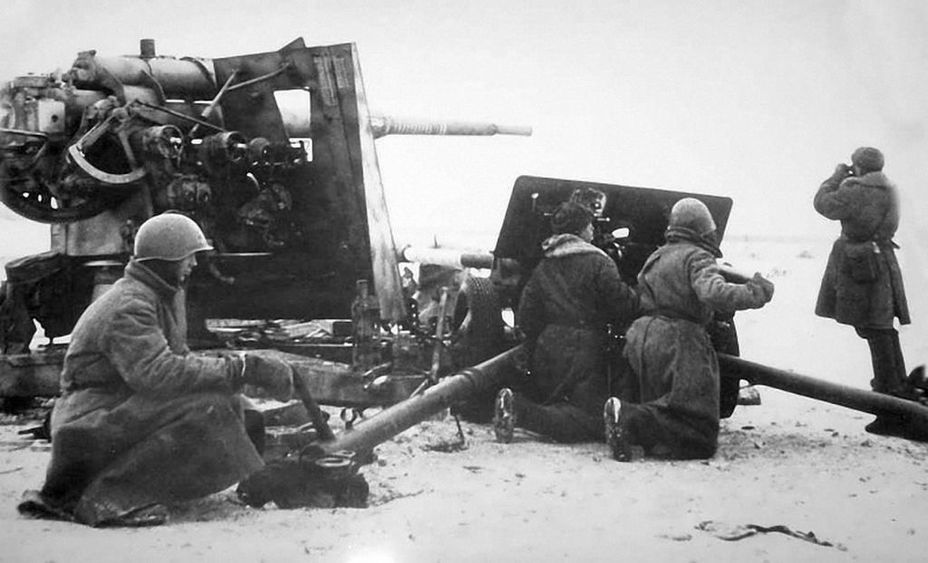

Для защиты города было мобилизовано все:

- прямой наводкой по врагу били даже зенитные орудия;

- в районе Ораниенбаума на небольшом плацдарме, прикрывавшем Кронштадт, яростно оборонялась морская пехота – «чёрные дьяволы», как называли её немцы.

«Ввиду упорнейшего сопротивления обороняющихся войск, усиленных фанатичными ленинградскими рабочими, ожидаемого успеха не было», — писал участник событий немецкий генерал К. фон Типпельскирх,

впоследствии историк Второй мировой войны. Это не позволило немцам повернуть основные силы группы армий «Север» для

наступления на Москву.

фон Типпельскирх,

впоследствии историк Второй мировой войны. Это не позволило немцам повернуть основные силы группы армий «Север» для

наступления на Москву.

Важную роль в защите города с моря сыграла героическая оборона Моонзундских островов, полуострова Ханко, ВМБ Таллина, ораниенбаумского плацдарма и Кронштадта. Например, 27 сентября в ходе торпедной атаки катеров под командованием лейтенанта В.Д. Налётова и лейтенанта Н.Н. Кремеского были потоплены 2 эсминца и нанесены тяжёлые повреждения крейсеру и эсминцу врага.

Боевые действия советских войск с октября 1941 г. по 12.01.1943 г.

Не сумев реализовать планы по захвату Ленинграда с юга, немецкое командование приняло решение о наступлении на Тихвин, выходе к р. Свирь и соединении здесь с финскими войсками для осуществления

более надёжной блокады Ленинграда. Оно рассчитывало, что в городе начнутся паника и бегство горожан к немцам. Поэтому в директиве от 7 октября, подписанной начальником штаба верховного

главнокомандования вермахта А. Йодлем, повторялся приказ А. Гитлера: не принимать капитуляцию Ленинграда, беженцев из него

отгонять от немецких позиций огнём артиллерии, а город вместе с жителями бомбардировками с воздуха и артиллерийским обстрелом сровнять с землей.

Поэтому в директиве от 7 октября, подписанной начальником штаба верховного

главнокомандования вермахта А. Йодлем, повторялся приказ А. Гитлера: не принимать капитуляцию Ленинграда, беженцев из него

отгонять от немецких позиций огнём артиллерии, а город вместе с жителями бомбардировками с воздуха и артиллерийским обстрелом сровнять с землей.

В середине октября после начала немецкого наступления на Тихвин резко изменилась обстановка на тихвинском направлении. Чтобы остановить врага, сюда срочно перебросили 8 дивизий с Ленинградского (генерал-майор И.И. Федюнинский, с 27 октября генерал-лейтенант М.С. Хозин, с 10.06.1942 генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров), Сев.-Западного (Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко) фронтов и из резерва Ставки.

8 ноября немцы захватили Тихвин, перерезав последнюю железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставлялись грузы, затем переправляемые водным путём в осаждённый Ленинград. Но

прорваться к р. Свирь врагу не удалось. Советские войска перешли в наступление: 20 ноября освободили Малую Вишеру, 9 декабря – Тихвин и отбросили врага за реку Волхов.

Но

прорваться к р. Свирь врагу не удалось. Советские войска перешли в наступление: 20 ноября освободили Малую Вишеру, 9 декабря – Тихвин и отбросили врага за реку Волхов.

Поражение немецких войск под Тихвином позволило вновь пустить важный участок Северной железной дороги до ст. Войбокало. Это спасло от голодной смерти в Ленинграде тысячи людей и повысило обороноспособность города (см. Тихвинская наступательная операция 1941).

Борьба за Ленинград по-прежнему носила ожесточённый характер. Прорыв его блокады всё ещё оставался главной целью Красной армии. Для её решения Ставка привлекла войска Ленинградского, Волховского

и Сев.-Западного фронтов. Волховскому фронту (генерал армии К.А. Мерецков), созданному 17 декабря в ходе контрнаступления под Тихвином и преобразованному 23.4.1942 в Волховскую оперативную

группу, надлежало нанести поражение немецким войскам, оборонявшимся на р. Волхов севернее Новгорода. Затем продолжать наступление в северо-западном направлении и совместно с армиями

Ленинградского фронта окружить и уничтожить врага, блокировавшего Ленинград. Войска правого крыла Сев.-Западного фронта должны были нанести удар противнику в направлении Старая Русса, Сольцы,

Дно, перерезать коммуникации его новгородской группировки, а затем во взаимодействии с войсками Волховского фронта нанести ей сокрушительное поражение, содействуя этим достижению главной цели –

прорыву блокады Ленинграда.

Войска правого крыла Сев.-Западного фронта должны были нанести удар противнику в направлении Старая Русса, Сольцы,

Дно, перерезать коммуникации его новгородской группировки, а затем во взаимодействии с войсками Волховского фронта нанести ей сокрушительное поражение, содействуя этим достижению главной цели –

прорыву блокады Ленинграда.

В январе–апреле 1942 года ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов, наступая навстречу друг другу, вели упорные бои в направлении Любани. Однако, прорвавшись к Любани с юга, они сами оказались в окружении и впоследствии выходили из него с тяжёлыми боями. Войска правого крыла Сев.-Западного фронта в январе–феврале окружили немецкую группировку в районе Демянска. Однако она 21 апреля прорвала окружение и создала рамушевский коридор, связавший её с основными силами немцев в районе Новгорода. Эти операции отвлекли противника от Ленинграда и облегчили положение его защитников.

С моря город прикрывали корабли Балтийского флота, которые активно участвовали в операциях войск Ленинградского фронта, поддерживая их своей авиацией (75% самолёто-вылетов были совершены для

помощи оборонявшихся войск), корабельной и береговой артиллерией, морской пехотой. Силами флота обеспечивались войсковые перевозки в Финском заливе и на Ладожском озере.

На флоте были сформированы 10 бригад, 4 полка, свыше 40 отдельных батальонов морской пехоты (всего 83 тыс. человек).

Силами флота обеспечивались войсковые перевозки в Финском заливе и на Ладожском озере.

На флоте были сформированы 10 бригад, 4 полка, свыше 40 отдельных батальонов морской пехоты (всего 83 тыс. человек).

Ленинградское небо от самолётов врага защищали: Ленинградский корпусной район ПВО, с апреля 1942 – Ленинградская армия ПВО, истребительная авиация, Ладожский и Волховский районы ПВО, авиация и зенитная артиллерия фронтов и флота. Силами ПВО в апреле 1942 была сорвана немецкая операция «Айсштосс», целью которой являлось уничтожение кораблей БФ, скованных льдом на Неве. Не сумев уничтожить советские корабли, немцы для защиты от них возобновили минирование фарватеров в Финском заливе и в дельте Невы.

Летом и осенью 1942 войска Ленинградского и Волховского фронтов проводили наступательные операции для срыва плана немецкого командования «Фойерцаубер» по овладению городом. Усиленная

переброшенной из Крыма 11А, немецкая группа армий «Север» так и не смогла выполнить эту задачу.

С лета 1942 года на Ленинградском фронте с целью противодействия немецкой дальнобойной артиллерии, разрушавшей город, стали осуществляться артиллерийские и арт.-авиационные контрбатарейные удары по артиллерии врага. К октябрю интенсивность обстрелов города сократилась в 3-4 раза.

Под Ленинградом зародилось массовое снайперское движение, которое наносило врагу большой урон. 6.02.1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 лучшим снайперам Ленинградского фронта присвоено звание Героя Советского Союза, а 130 – награждены орденами и медалями.

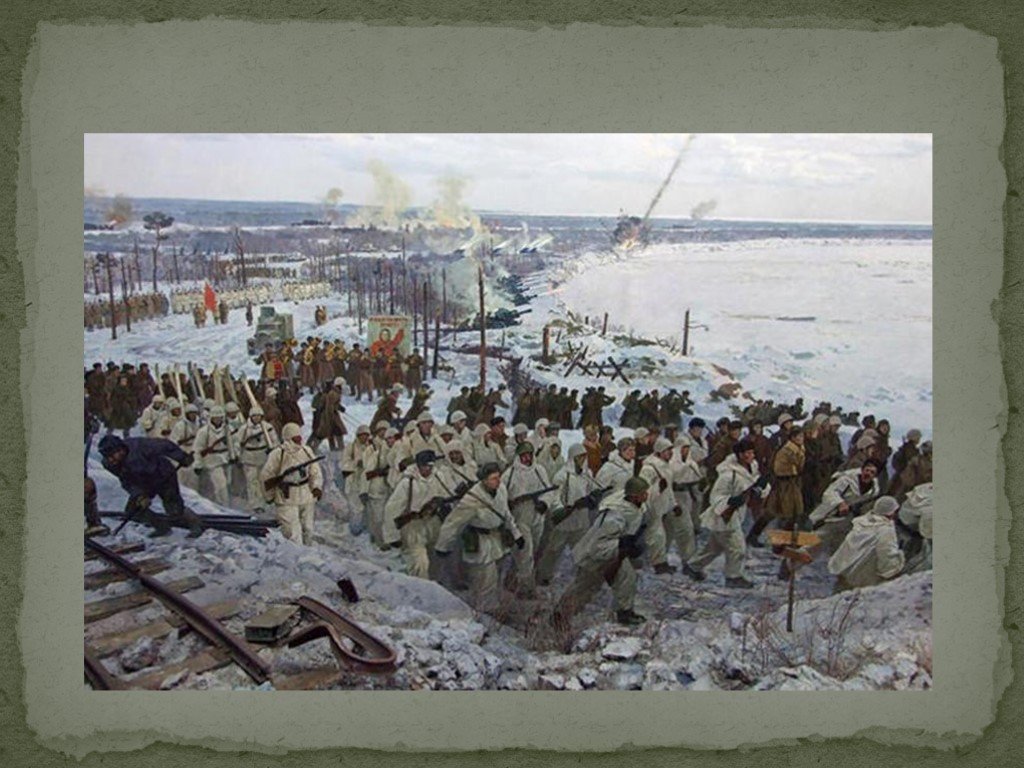

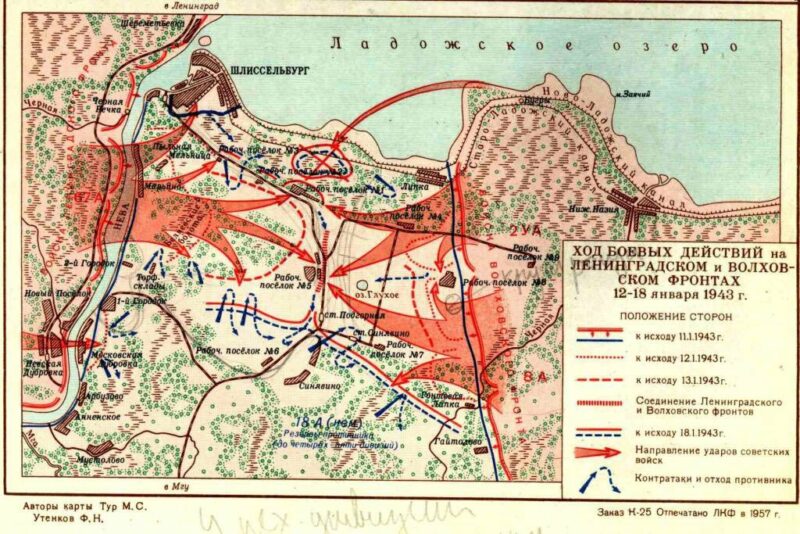

Прорыв блокады Ленинграда и боевые действия советских войск в 1943 году

12.01.1943 соединения Ленинградского (генерал-полковник Л.А. Говоров) и Волховского фронтов начали стратегическую наступательную операцию «Искра» (см. Прорыв блокады Ленинграда 1943). 18 января войска фронтов соединились в районах Рабочих посёлков №5 и №1, прорвав блокаду Ленинграда. Между Ладожским озером и линией

фронта образовался коридор шириной 8–11 км, через который за 17 суток были проложены железная и автомобильная дороги. Однако полностью связь города со страной не была восстановлена. Основные

железные дороги, ведущие в Ленинград, оставались в руках немцев.

Между Ладожским озером и линией

фронта образовался коридор шириной 8–11 км, через который за 17 суток были проложены железная и автомобильная дороги. Однако полностью связь города со страной не была восстановлена. Основные

железные дороги, ведущие в Ленинград, оставались в руках немцев.

После стратегического успеха, достигнутого на юге советско-германского фронта в Сталинградской битве 1942–43 и в ходе битвы за Кавказ 1942–43, Ставкой было принято решение расширить фронт общего наступления и разгромить на северо-западном направлении группу армий «Север». Главный удар планировалось нанести войсками левого крыла Северо-Западного фронта (генерал-полковник И.С. Конев, с 23 июня генерал-полковник П.А. Курочкин) на Псков, Нарву с целью окружить и уничтожить волховскую и ленинградскую группировки немцев. Опасаясь нового котла, немецкое командование 19 февраля стало отводить войска из демянского выступа.

17 марта положение на Северо-Западном фронте стабилизировалось на рубеже р. Редья. Не получило развития наступление Волховского и Ленинградского фронтов с целью ликвидации выступа войск в районе

Мги. С 10 по 23 февраля соединениям фронтов удалось вклиниться в оборону врага на 10–15 км. Попытки войск Красной армии продолжить наступление во второй половине марта не увенчались успехом из-за

недостатка боеприпасов.

Редья. Не получило развития наступление Волховского и Ленинградского фронтов с целью ликвидации выступа войск в районе

Мги. С 10 по 23 февраля соединениям фронтов удалось вклиниться в оборону врага на 10–15 км. Попытки войск Красной армии продолжить наступление во второй половине марта не увенчались успехом из-за

недостатка боеприпасов.

Советские войска сковали под Ленинградом около 30 дивизий врага, что не позволило немецкому командованию перебросить их на усиление войск, начавших контрнаступление в марте в районе Харькова и в начале июля – под Курском.

В сентябре войска Красной армии освободили мощный узел обороны – Синявино, в октябре – вытеснили немцев с киришского плацдарма на р. Волхов.

Наступление советских войск на северо-западном направлении в 1944 году,

полное снятие блокады Ленинграда

14 января – 1 марта войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского (генерал армии М. М. Попов) фронтов при поддержке БФ провели стратегическую Ленинградско-Новгородскую операцию с целью

полностью снять блокаду Ленинграда.

М. Попов) фронтов при поддержке БФ провели стратегическую Ленинградско-Новгородскую операцию с целью

полностью снять блокаду Ленинграда.

Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с БФ начали наступление 14 января с ораниенбаумского плацдарма на Ропшу, 15-го – от Ленинграда на Красное Село. 20 января после упорных боёв эти войска соединились в районе Ропши, ликвидировали немецкую петергофско-стрельнинскую группировку.

Войска Волховского фронта, начав наступление 14 января, к концу месяца освободили города. Пушкин, Красногвардейск, Тосно, Любань, Чудово. Немцы удерживали рубеж лишь на р. Луга. 12 февраля советские войска во взаимодействии с партизанами освободили и Лугу.

15 февраля Волховский фронт был расформирован и его войска переданы Ленинградскому и частично 2-му Прибалтийскому фронтам.

Войска Ленинградского фронта продолжали преследование врага в направлении на Псков, 2-го Прибалтийского фронта – врага, отходившего на запад. Немцам удалось занять оборону на заранее

подготовленном рубеже восточнее Пскова, Острова, западнее Новоржева, Пустошки.

Немцам удалось занять оборону на заранее

подготовленном рубеже восточнее Пскова, Острова, западнее Новоржева, Пустошки.

В результате Ленинградско-Новгородской операции группа армий «Север» потерпела тяжёлое поражение и оставила почти всю Ленинградскую и часть Калининской областей. Красная армия вступила в пределы Эстонии, что создавало благоприятные условия для разгрома противника в Прибалтике и в Карелии к северу от Ленинграда.

Летом 1944 года войска Ленинградского и Карельского (генерал армии К.А. Мерецков) фронтов при участии Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли тяжёлое поражение войскам врага, оборонявшим Карельский перешеек и Южную Карелию, что создало условия для освобождения Заполярья и вывода Финляндии из войны.

Битва за Ленинград имела большое политическое значение и оказала влияние на ход военных действий на других направлениях советско-германского фронта. Крупные силы немцев и вся финская армия были

втянуты в сражение на северо-западе. Гитлеровское командование не имело возможности перебрасывать значительные силы от Ленинграда под Москву, Сталинград, Курск. С окончанием Битвы за

Ленинград высвободились войска Ленинградского и Карельского фронтов, которые Ставка ВГК перегруппировала на другие направления советско-германского фронта.

Гитлеровское командование не имело возможности перебрасывать значительные силы от Ленинграда под Москву, Сталинград, Курск. С окончанием Битвы за

Ленинград высвободились войска Ленинградского и Карельского фронтов, которые Ставка ВГК перегруппировала на другие направления советско-германского фронта.

Победа в Битве за Ленинград была достигнута усилиями всех видов советских Вооруженных Сил при активном содействии партизан. Ставка ВГК направляла и координировала действия всех фронтов, флота, армии ПВО, военных флотилий и ВВС. Понимая величайшую ответственность перед своей Отчизной и, ощущая поддержку всего советского народа, воины Красной армии и население осаждённого Ленинграда проявляли мужество и стойкость.

В период Битвы за Ленинград потери Красной армии составили: безвозвратные ок. 1 млн чел., санитарные – ок. 2 млн человек. Умерло от голода и погибло от обстрелов св. 640 тыс. мирных жителей (по

другим данным, ок. 1,3 млн человек). Более 470 тыс. человек, в том числе свыше 75 тыс. воинов захоронено на Пискарёвском

кладбище.

1,3 млн человек). Более 470 тыс. человек, в том числе свыше 75 тыс. воинов захоронено на Пискарёвском

кладбище.

Мужество и героизм защитников Ленинграда были высоко оценены Родиной. Многие части и соединения стали гвардейскими, награждены орденами, получили почётное наименование Ленинградских. На Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах звания Героя Советского Союза удостоены 486 чел., в том числе 8 – дважды. Только на Ленинградском фронте награждены орденами и медалями свыше 350 тыс. воинов.

22.12.1942 учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждено ок. 1,5 млн чел.

26.01.1945 Ленинград награждён орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.5.1965 город-герой Ленинград награждён медалью «Золотая Звезда».

Официальный сайт СПБ ГБПОУ «Петровский колледж»

Отделение международных программ, туризма и сервиса

- Реклама

- Технология индустрии красоты

- Туризм и гостеприимство

- Стилистика и искусство визажа (приема нет)

- Графический дизайнер

- Дизайн (по отраслям) в промышленности

Отделение промышленных технологий и судостроения

- Землеустройство

- Управление качеством продукции, процессов и услуг

- Технология машиностроения

- Сварочное производство

- Cудостроение

- Техническое регулирование и управление качеством

- Земельно-имущественные отношения (приема нет)

Отделение информационных технологий

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- Компьютерные системы и комплексы

- Сетевое и системное администрирование

- Информационные системы и программирование, квалификация Программист

- Информационные системы и программирование, квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений

Социально-правовое отделение

- Экологическая безопасность природных комплексов

- Юриспруденция

- Право и организация социального обеспечения

- Правоохранительная деятельность

- Рациональное использование природохозяйственных комплексов

Отделение заочного обучения

- Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- Юриспруденция

- Сварочное производство

- Туризм и гостеприимство

- Компьютерные системы и комплексы

- Правоохранительная деятельность

- Право и организация социального обеспечения

- Экономика и бухгалтерский учет

- Операционная деятельность в логистике

- Банковское дело

- Реклама

- Технология машиностроения

Отделение экономики и финансов

- Банковское дело

- Экономика и бухгалтерский учет

- Страховое дело

- Операционная деятельность в логистике

- Коммерция

Отделение общеобразовательных программ

Ведется общеобразовательная подготовка по всем специальностям

подробнее +

С 21 по 26 апреля в Саратове проходят XXII молодежные Дельфийские игры России. Дельфийские игры – это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Знаменитые игры, начинающие свою историю с 582 г. до н. э., являются эффективным инструментом поиска и поддержки молодых талантов.

Дельфийские игры – это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Знаменитые игры, начинающие свою историю с 582 г. до н. э., являются эффективным инструментом поиска и поддержки молодых талантов.

подробнее +

22-23 апреля в отеле Эмеральд состоялось грандиозное весеннее мероприятие — Большой фестиваль моды, который был организован порталом Geomeria. Гостей ждали два дня модных показов, трендовые коллекции и известные бренды. На фестивале присутствовали знаменитости и предприниматели фэшн-индустрии Санкт-Петербурга.

подробнее +

21 апреля 2023 года в СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» прошла Городская научно-практическая конференция экологического образования и воспитания молодёжи «Я живу на планете Земля», для преподавателей и обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений и учреждений высшего профессионального образования, реализующих программы среднего профессионального образования, входящих в состав Учебно-методического совета Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, посвященная Году педагога и наставника в Российской Федерации и 160-летию со дня рождения В. И. Вернадского.

И. Вернадского.

подробнее +

В преддверии праздника Великой Победы и в рамках «Весенней недели добра» в Санкт-Петербурге студенты Петровского колледжа всех курсов и отделений, а также преподаватели и Центр Молодежных Инициатив приняли участие в традиционном субботнике по уборке Южного воинского захоронения «Красненького кладбища» Кировского района Санкт-Петербурга.

подробнее +

18 мая в 16.00 состоится День открытых дверей в режиме офлайн, в ходе которого вы узнаете не только о колледже, направлениях подготовки, но и о правилах приёма в 2023 году.

подробнее +

22 апреля в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Петровский колледж» состоялся Единый день открытых дверей, организованный Отделением практического обучения и карьеры в рамках реализации программы популяризации Федерального Проекта «Профессионалитет».

подробнее +

20 апреля 2023 г. в рамках Единого дня Открытых дверей Амбассадоры Профессионалитета Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский колледж» провели для старшеклассников ФБОУ СОШ № 75 с углубленным изучением немецкого языка Петроградского района Всероссийский классный час «Профессионалитет: Ты в хорошей компании» и познакомили с Карьерной картой выпускника

подробнее +

20 апреля, в День Донора России студенты 1 курса и сотрудники Центр Молодежных Инициатив Петровского колледжа по приглашению института гематологии (ФГБУРосНИИГТ ФМБА России) приняли участие в проекте «80-ти метровая Ленточка Ленинградской победы».

Петровский колледж примет профессионалов в 12 компетенциях

Петровский колледж в рамках регионального этапа чемпионата «Профессионалы» выступает организатором площадок соревнований по 12 компетенциям: «Автоматизация бизнес-процессов организаций», «Бережливое производство», «Инженерный дизайн CAПР», «Интернет вещей», «Организация экскурсионных услуг», «Охрана окружающей среды», «Охрана труда», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность», «Интернет вещей – юниоры (14-16)», «Цифровой электропривод – юниоры (14-16)», «Электромонтаж – юниоры (14-16)».

Итоги межрегиональной с международным участием 77-й весенней Биос-школы

В рамках проекта «Реализация молодёжных экологических программ в межрегиональных сезонных Биос-школах 22/23» проведена весенняя Биос-школа с 25 марта по 02 апреля 2023 года на базе загородного образовательно-оздоровительного центра «Академия» (пос. Молодежное, Санкт-Петербург).

Возможности промышленного туризма в Петербурге обсудили участники стратегической сессии

В Северной столице состоялась стратегическая сессия с представителями междисциплинарной региональной команды Петербурга в рамках участия во II Всероссийском Акселераторе по промышленному туризму «Открытая промышленность». В состав команды вошли специалисты ООО «Ленигрушка», АО «Силовые машины», АО «Армалит», ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и ООО «Юста 3ПЛ», Петровского колледжа и Санкт-Петербургского государственного экономического университета, туроператора «Бюро Путешествий Толстовский дом», а также Городского туристско-информационного бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Корпорация морского приборостроения построит свой полигон

Более двух лет назад был подписан указ об объединении крупнейших отечественных производителей морских приборов в единую структуру. Как это отразилось на подготовке их специалистов, мы решили узнать у директора департамента кадров Дмитрия Жарихина.

Наши преимущества

Обучение по востребованным специальностям

В колледже постоянно проводится анализ рынка труда с целью корректировки контрольных цифр приема по специальностям в зависимости от потребностей рынка труда. Также в результате анализа решается вопрос по введению новых специальностей, в том числе из списка ТОП-50.

Конкурс при поступлении в колледж на реализуемые специальности составляет от 2 до 10 человек на место.

Успешное трудоустройство и дальнейшее обучение.

Квалифицированные и доброжелательные преподаватели

Высокая квалификация, большой опыт работы педагогов в реальном секторе бизнеса — залог подготовки высококвалифицированных специалистов. Профессиональная практика в индустрии обеспечивает успешную адаптацию выпускников на рынке труда

Профессиональная практика в индустрии обеспечивает успешную адаптацию выпускников на рынке труда

Современные лаборатории, мастерские и электронные образовательные ресурсы

В 6-ти учебных корпусах колледжа находится 145 учебных кабинетов, 13 мастерских: мастерская электродуговой сварки, мастерская станков с ЧПУ, мастерская по получению первичных навыков операторов ЭВМ, слесарная и монтажная мастерская и др

Социальное партнерство – сотрудничество с предприятиями и ВУЗами

Колледж сотрудничает с промышленными, торговыми, социальными предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области (заключено 856 договоров), что обеспечивает качественное практическое обучение и трудоустройство обучающихся.

17 ВУЗов СПб принимают выпускников колледжа на сокращенные сроки обучения по профилю образовательных программ.

Профессиональные и творческие конкурсы, движение WSR, дополнительное образование

Студенты колледжа – победители и призеры различных конкурсов, участники движения WSR благодаря, в том числе, дополнительному образованию (творческие кружки, профессиональные клубы, профессиональная подготовка и повышение квалификации).

Колледж в Десятке лучших — ТОП-10 по Санкт-Петербургу

Ежегодно Министерством просвещения РФ проводится мониторинг качества подготовки кадров в образовательных организациях в соответствии с утвержденной системой критериев и показателей. На основании итогов мониторинга, все образовательные организации распределяются в зависимости от результатов достижения показателей мониторинга. Таким образом, определяется эффективность деятельности образовательных организаций.

По итогам мониторинга 2019, Петровский колледж вошел в рейтинг ТОП-10 субъекта РФ Санкт-Петербург.

Уважаемые друзья!

Я рада приветствовать вас на официальном сайте Петровского колледжа!

Петровский колледж, ранее техникум, был основан в 1944 году, когда шла Великая Отечественная война и большая часть промышленности города была разрушена. Но уже тогда было понятно, что в ближайшие годы понадобятся новые высококвалифицированные кадры для восстанавливающихся предприятий.

Васина Елена Вячеславовна

Директор Петровского колледжа

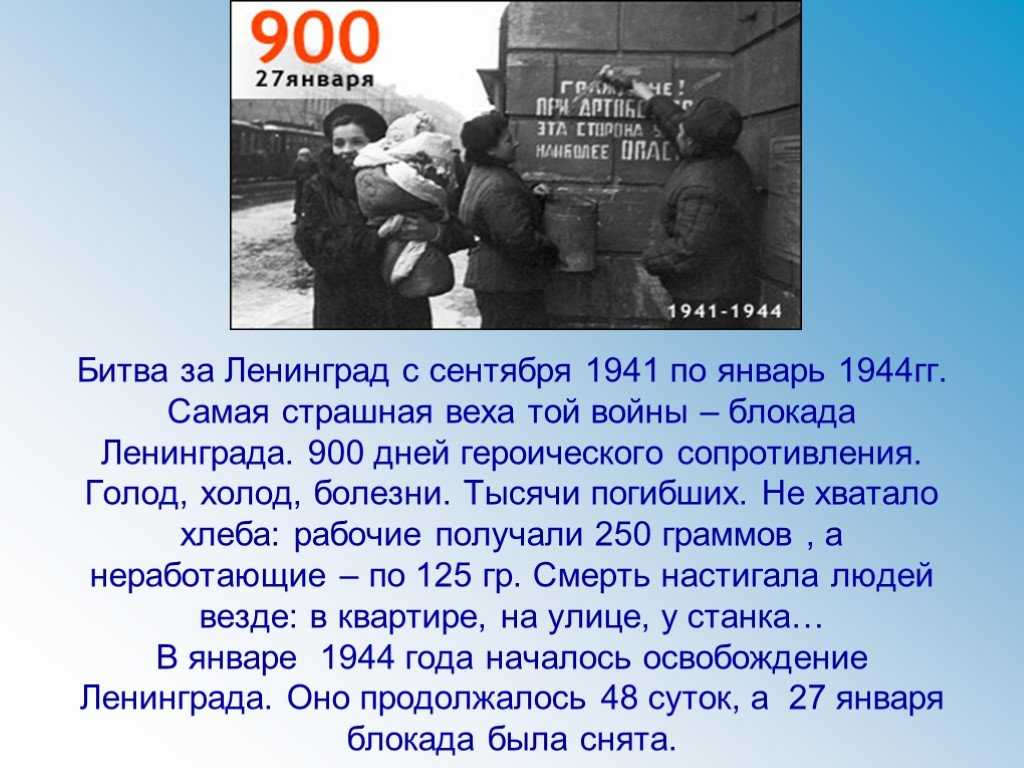

Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 г.– 27 января 1944 г.

Одной из стратегических целей Гитлера в ходе операции «Барбаросса» был Ленинград, символическая столица русской революции. По мере продвижения группы армий «Север» (в составе 18-й, 4-й танковой и 16-й армий) русские сформировали оборонительный Ленинградский фронт; дальнейшая оборона была создана за счет раскола Северного фронта для создания Карельского фронта. Группа армий «Север», преодолев сильное сопротивление, нанесла дальний артиллерийский удар по Ленинграду. Перерезав наземные коммуникации, 8 сентября они окружили город и начали длительную и разрушительную блокаду. На севере наступающие Силы обороны Финляндии остановились у границы и завершили окружение. Немецкие танки находились всего в 16 км от города. Отсюда они начали систематическую бомбардировку, которая вывела из строя электростанции, снабжавшие Ленинград электричеством. В начале печально известной суровой ленинградской зимы это была катастрофа. Во время блокады Ленинграда (8 сентября 1941–27 января 1944 г.) немцы систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру, пытаясь сломить боевой дух тех, кто оказался внутри. К концу 1941 года обстрелянные по городу зажигательные бомбы и снаряды уничтожили деревянные склады в южных районах вместе со всеми запасами продовольствия. На принудительных работах многие мирные жители были вынуждены строить оборонительные укрепления внутри города в качестве последней линии обороны на случай прорыва немцев. Транспортная инфраструктура и электроэнергия были недоступны для гражданского использования, а это означало, что многие тысячи людей замерзли и умерли от голода при суровых зимних температурах. Единственным способом получения тепла было сжигание дров, и горожане прибегали к сжиганию мебели и полов в тщетной попытке согреться. В начале осады запасов многих основных продуктов питания хватало только на 35-40 дней, и вскоре люди получали только 10% своей ежедневной калорийности.

В начале печально известной суровой ленинградской зимы это была катастрофа. Во время блокады Ленинграда (8 сентября 1941–27 января 1944 г.) немцы систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру, пытаясь сломить боевой дух тех, кто оказался внутри. К концу 1941 года обстрелянные по городу зажигательные бомбы и снаряды уничтожили деревянные склады в южных районах вместе со всеми запасами продовольствия. На принудительных работах многие мирные жители были вынуждены строить оборонительные укрепления внутри города в качестве последней линии обороны на случай прорыва немцев. Транспортная инфраструктура и электроэнергия были недоступны для гражданского использования, а это означало, что многие тысячи людей замерзли и умерли от голода при суровых зимних температурах. Единственным способом получения тепла было сжигание дров, и горожане прибегали к сжиганию мебели и полов в тщетной попытке согреться. В начале осады запасов многих основных продуктов питания хватало только на 35-40 дней, и вскоре люди получали только 10% своей ежедневной калорийности. Домашние животные потреблялись, были изобретены творческие способы наполнения хлеба овсом, целлюлозой и хлопковым семенем. Трупы стали источником мяса для доведенных до отчаяния — 1500 ленинградцев были арестованы за каннибализм. Число погибших продолжало расти, а тела накапливались в братских могилах. Единственным путем снабжения города была по замерзшим водам Ладожского озера «Дорога жизни», которая была открыта 19 декабря.41. Можно было завезти небольшое количество припасов и эвакуировать людей на грузовиках, но это было опасно – только за первую неделю работы 40 грузовиков пробили лед и опустились на дно озера. Тем не менее этим путем эвакуировали около миллиона человек, в основном детей, стариков и больных. Советы начали операцию «Искра» 12 января 1943 года, пытаясь сформировать сухопутный мост, воспользовавшись передислокацией немецких войск на юг. После воздушной бомбардировки Ленинградский и Волховский фронты двинулись навстречу друг другу и, в конце концов, 18 января вступили в контакт, образовав «Коридор смерти» шириной 8–10 км (5–6 миль) вдоль южного берега Ладожского озера.

Домашние животные потреблялись, были изобретены творческие способы наполнения хлеба овсом, целлюлозой и хлопковым семенем. Трупы стали источником мяса для доведенных до отчаяния — 1500 ленинградцев были арестованы за каннибализм. Число погибших продолжало расти, а тела накапливались в братских могилах. Единственным путем снабжения города была по замерзшим водам Ладожского озера «Дорога жизни», которая была открыта 19 декабря.41. Можно было завезти небольшое количество припасов и эвакуировать людей на грузовиках, но это было опасно – только за первую неделю работы 40 грузовиков пробили лед и опустились на дно озера. Тем не менее этим путем эвакуировали около миллиона человек, в основном детей, стариков и больных. Советы начали операцию «Искра» 12 января 1943 года, пытаясь сформировать сухопутный мост, воспользовавшись передислокацией немецких войск на юг. После воздушной бомбардировки Ленинградский и Волховский фронты двинулись навстречу друг другу и, в конце концов, 18 января вступили в контакт, образовав «Коридор смерти» шириной 8–10 км (5–6 миль) вдоль южного берега Ладожского озера. Для снабжения города было налажено железнодорожное сообщение, однако оно было очень опасным, поскольку находилось в пределах досягаемости немецкой артиллерии. 19 января44 Советские войска прорвали линию обороны немцев, отбили сотни городов и деревень и, наконец, сняли осаду 27 января 1944 года. «Задача исторической важности выполнена, — сказал генерал Говоров. «Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и варварского артиллерийского обстрела». Осада длилась 872 дня и унесла жизни до 1,5 миллиона солдат и мирных жителей. Советское правительство наградило город орденом Ленина, присвоив ему звание «Город-герой» за выдержавшую блокаду. Сразу после войны городу были выделены огромные средства на ремонт разрушенной инфраструктуры и построен музей в память о блокаде.

Для снабжения города было налажено железнодорожное сообщение, однако оно было очень опасным, поскольку находилось в пределах досягаемости немецкой артиллерии. 19 января44 Советские войска прорвали линию обороны немцев, отбили сотни городов и деревень и, наконец, сняли осаду 27 января 1944 года. «Задача исторической важности выполнена, — сказал генерал Говоров. «Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и варварского артиллерийского обстрела». Осада длилась 872 дня и унесла жизни до 1,5 миллиона солдат и мирных жителей. Советское правительство наградило город орденом Ленина, присвоив ему звание «Город-герой» за выдержавшую блокаду. Сразу после войны городу были выделены огромные средства на ремонт разрушенной инфраструктуры и построен музей в память о блокаде.

Вспоминая блокаду Ленинграда

Опубликовано вИсторииНацистская Германия спланировала ужасы Ленинграда с более преднамеренным злым умыслом, чем многие историки ранее предполагали

Зита Баллинджер Флетчер

Жестокая блокада Ленинграда длилась 872 дня и завершилась 27 января 1944 года. (Фотоиллюстрация HistoryNet / Государственный архив Польши / Национальный архив США)Поделиться этой статьей

27 января 1944 года в Ленинграде, Россия, закончилась одна из самых длительных и разрушительных осад в истории войн. От голода, переохлаждения и каннибализма, а также от вражеских бомбежек и артобстрелов погибло более 1 миллиона жителей города.

Нацистская Германия рассматривала операцию «Барбаросса», вторжение в Советский Союз, как войну на уничтожение ( Vernichtungskrieg ), направленную на уничтожение гражданского населения. Режим Адольфа Гитлера определил славянские народы (получившие название « Ostvölker »), особенно русских, как «недочеловеков». В Mein Kampf, Гитлер изложил свои грандиозные планы по завоеванию восточных территорий под власть Германии.

Город Ленинград, задуманный как «Окно на Запад» русским правителем Петром Великим, был жемчужиной в короне России на протяжении 18 и 19 веков. Известный в имперские времена как Санкт-Петербург, он был культурным плавильным котлом с богатством неоклассической архитектуры, а также центром многих образовательных и государственных учреждений.

Немецкие войска атакуют советский бункер в Ленинграде, 1941 год. (Польский государственный архив)Однако для нацистов город стал синонимом негативных стереотипов о России — он был назван в честь коммуниста-революционера Владимира Ленина. Будучи одновременно русским и коммунистом, Ленин ненавидел нацистских экстремистов. Гитлер одержим уничтожением города как символического акта предполагаемого немецкого «превосходства».

В результате гораздо более зловещего преднамеренного злого умысла, чем многие историки ранее предполагали, нацистская Германия заранее спланировала ужасы голодающего Ленинграда.

Документы показывают, что СС и немецкие военачальники разработали подробный план систематического уничтожения русского населения голодом задолго до начала осады.

2 мая 1941 года министры Третьего рейха провели совещание, которое стало официальным совещанием Экономического штаба Востока, и записали следующий пугающий меморандум:

«Война может продолжаться только в том случае, если весь Вермахт питается из России…. В результате, если из земли извлечь то, что необходимо, десятки миллионов людей, несомненно, умрут с голоду».

Гитлер был проинформирован о планах Барбароссы 16 мая в его частной резиденции в Оберзальцберге. По словам историка Алекса Дж. Кея, он и другие нацистские лидеры, в том числе лидер SS Генрих Гиммлер и Герман Геринг, санкционировали конфискацию немецкими войсками примерно от 25 до 30 миллионов тонн зерна в год с советских территорий.

немецких солдата улыбаются на позициях под Ленинградом в 1941 году. Зима 1941 года была самой разрушительной для русских, когда число смертей от острого голода достигло пика. Немецким солдатам было приказано конфисковать всю еду у русских, иначе им грозит смертная казнь. (Польский государственный архив)

(Польский государственный архив)«Участники с невероятной прозаичностью заявили, что десятки миллионов людей на территориях, которые вскоре будут оккупированы Советским Союзом, должны будут умереть с голоду, если Германия выиграет войну», Кей описал в главе 4 документа «Нацистская политика на Восточном фронте, 1941 год».

Кей рассказывает, что Гиммлер рассказал группенфюреру СС Эриху фон дем Бах-Зелевскому, руководителю полиции «Россия-Центр» и другим офицерам СС , присутствовавшим на собрании 19 июля.41-я конференция в замке Вевельсбург: «Цель похода на Россию — уничтожение славянского населения на 30 миллионов».

23 мая 1941 года Третий рейх издал формальные директивы по «голодной политике», которую должны были проводить вооруженные силы: «Население этих территорий, в особенности население городов, должно будет столкнуться с ужаснейшим голодом …. Многие десятки миллионов людей на этой территории станут лишними и должны будут умереть или переселиться в Сибирь».

Франц Альфред Сикс, командир передового коммандос Москва айнзатцгруппы B , резюмировал «политику голода» в июле 1941 года:

«Гитлер намеревается расширить восточную границу Рейха до линии Баку-Сталинград- Москва-Ленинград. К востоку от этой линии… появится «пылающая полоса», в которой вся жизнь должна быть стерта», — сказал Сикс немецким военным чиновникам. «Примерно около 30 миллионов русских, проживающих в этой полосе, уморить голодом, удалив все продукты питания». Он заявил, что Ленинград должен быть «стерт с лица земли».

Зловеще Шестая добавила угрозу: «Всем, кто причастен к этой операции, под страхом смерти запрещается давать русскому даже кусок хлеба».

Жители блокадного Ленинграда 1941 года, умершие от голода и замерзшие под обстрелами, но отказавшиеся сдаться немцам. (Национальный архив)Блокировав Ленинград в сентябре 1941 года, немецким войскам удалось заманить в ловушку полмиллиона советских военнослужащих, большую часть Балтийского флота России и около 3 миллионов мирных жителей внутри и вокруг города, который подвергался бомбардировкам днем и ночью.

Невозможно описать ужасы, которые пережило население города, когда начался медленный и мучительный процесс голодания. Население напоминало ходячие скелеты. Многие люди слишком устали, чтобы двигаться. Некоторые люди прибегали к убийствам и каннибализму, чтобы выжить. Другие чахли и умирали в тишине. Тела заполонили улицы некогда прекрасного имперского города, когда немецкие бомбардировки превратили дома и величественные здания в руины и пепел.

Нацистские лидеры были хорошо осведомлены об испытаниях, выпавших на долю русских, и их это не беспокоило. На встрече в Берлине 19 ноября41 марта Геринг заметил итальянскому графу Галеаццо Чиано, что «некоторые люди должны были быть уничтожены», и холодно подсчитал, что от 20 до 30 миллионов советских граждан умрут от голода до конца года.

Несмотря на ужасные испытания и вопреки листовкам с призывами сдаться, сбрасываемым с немецких самолетов, население города отказывалось сдаваться. Русским удалось создать «партизанский округ» , откуда они наносили удары по немецким войскам. Другие водили грузовики по тонкому льду Ладожского озера, чтобы контрабандой провезти продукты и припасы в город по маршруту, который позже стал известен как 9-й маршрут.0041 «Дорога жизни». Чтобы бороться с голодом, горожане получали витамины из сосновых иголок и ели сок деревьев, чтобы прокормить себя.

Слева: русские, рискуя жизнью, провозили в город припасы и продукты питания, проезжая через замерзшее Ладожское озеро, c. 1941 г. Справа: несмотря на опасность таяния льда, русские продолжали ездить по замерзшей поверхности озера в более теплую погоду для снабжения Ленинграда, c. 1942 г. (Национальный архив)

1941 г. Справа: несмотря на опасность таяния льда, русские продолжали ездить по замерзшей поверхности озера в более теплую погоду для снабжения Ленинграда, c. 1942 г. (Национальный архив)После 872-дневной осады немецкие войска были окончательно отброшены Красной Армией. Погибло более 1 миллиона жителей. Однако, вопреки замыслу Гитлера, многие жители Ленинграда остались живы, а город еще стоял.

После войны ленинградцы создали музей, чтобы увековечить свой военный опыт. Однако Иосиф Сталин приказал уничтожить музей в 1948 году — директор музея был расстрелян, а артефакты и экспонаты уничтожены и сожжены. В конце концов, в 1989 году в городе открылся новый музей. К 77-й годовщине освобождения города Музей Победы в Москве открыл интерактивную выставку, чтобы увековечить опыт горожан, переживших жизнь в городе во время войны. В музее представлены голографические технологии, фрески и реконструкции персонажей. МЗ

МЗ

Поделиться этой статьей

Зита Баллинджер Флетчер

Зита является редактором Ежеквартального журнала военной истории и Вьетнамского журнала. В настоящее время она учится в магистратуре по военной истории. В 2022 году она получила награду от Национальной федерации женщин-прессовщиков за свою работу по редактированию журнала Vietnam Magazine. Она написала множество книг по военной истории, статей и рецензий на книги, а также является отмеченным наградами автором. Ее книга «Искусство войны Бернарда Монтгомери» получила серебряную медаль Американского общества военных писателей. Она свободно говорит по-немецки и является членом Британского военно-исторического общества. Сфера ее интересов включает войну во Вьетнаме, а также Первую и Вторую мировые войны с акцентом на Великобританию, Германию и Восточную Европу.

more by Зита Баллинджер Флетчер

Погрузись глубже

APAMLAHarvardVancouverChicagoIEEE

Zita Ballinger Fletcher (25.04.2023) Вспоминая блокаду Ленинграда . HistoryNet Получено с https://www.historynet.com/leningrad/.

» Вспоминая блокаду Ленинграда. » Зита Баллинджер Флетчер — 25.04.2023, https://www.historynet.com/leningrad/

Зита Баллинджер Флетчер 27.01.2021 Вспоминая блокаду Ленинграда . , просмотр 25.04.2023, https://www.historynet.com/leningrad/>

Зита Баллинджер Флетчер — Вспоминая блокаду Ленинграда. [Интернет]. [По состоянию на 25.04.2023]. Доступно по адресу: https://www.historynet.com/leningrad/

Зита Баллинджер Флетчер. « Вспоминая блокаду Ленинграда. » Зита Баллинджер Флетчер — дата обращения 25.04.2023. https://www.historynet.com/leningrad/

« Вспоминая блокаду Ленинграда. » Зита Баллинджер Флетчер [Онлайн].