Красные и белые в годы гражданской войны – таблица с составом кратко

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 339.

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 339.

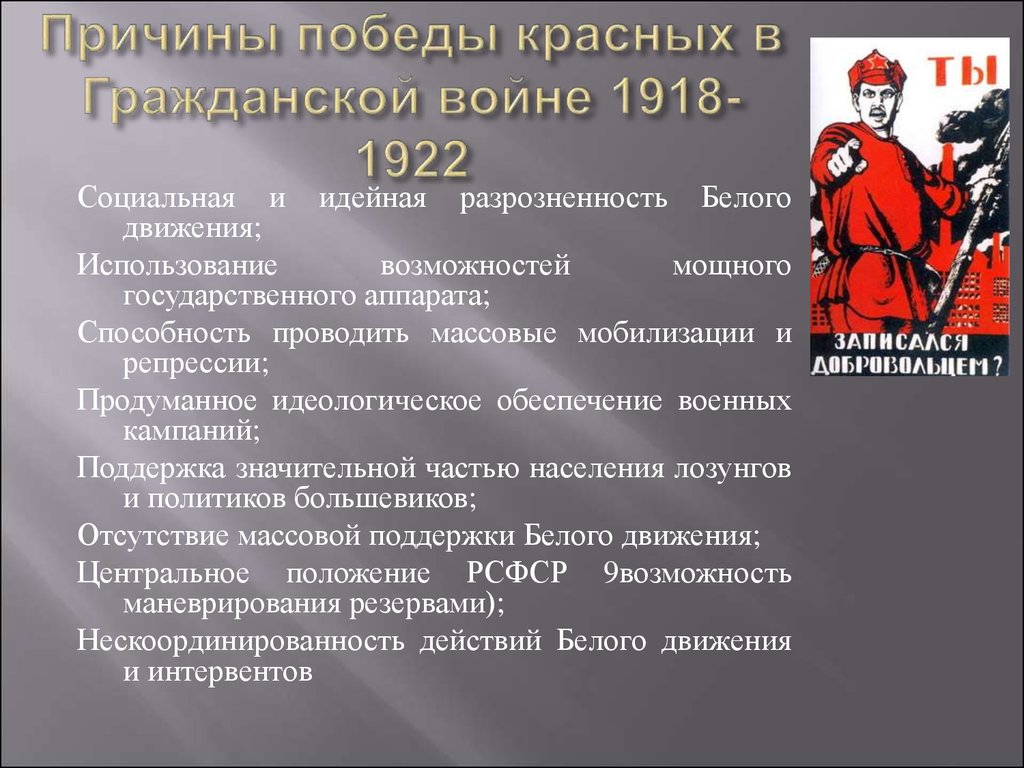

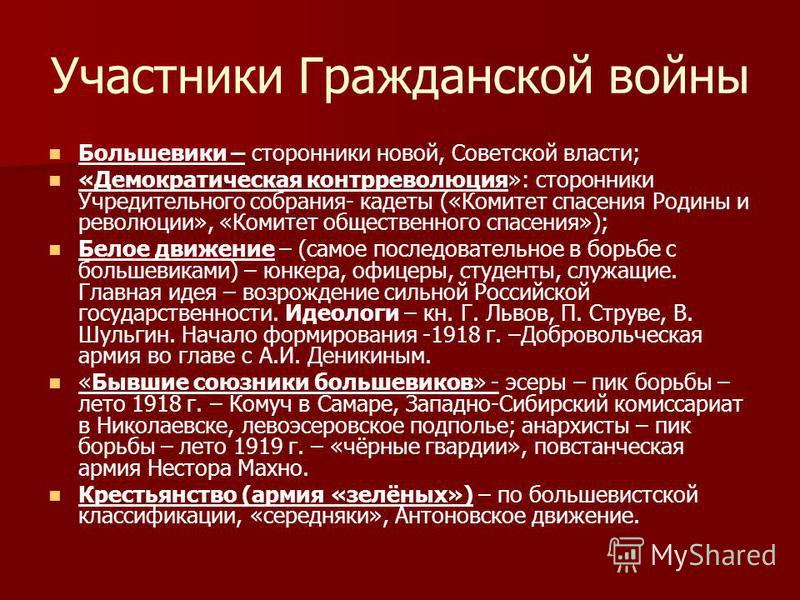

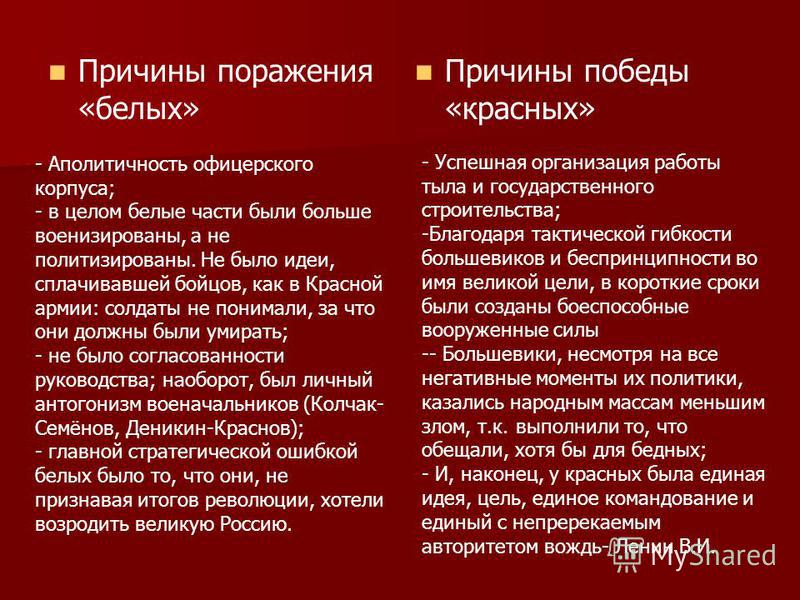

Красные и белые в годы Гражданской войны в России представляли собой две основные противоборствующие стороны. Первые победили в ней, в том числе и потому что были лучше организованы, а белые представляли собой несколько правительств в разных регионах страны.

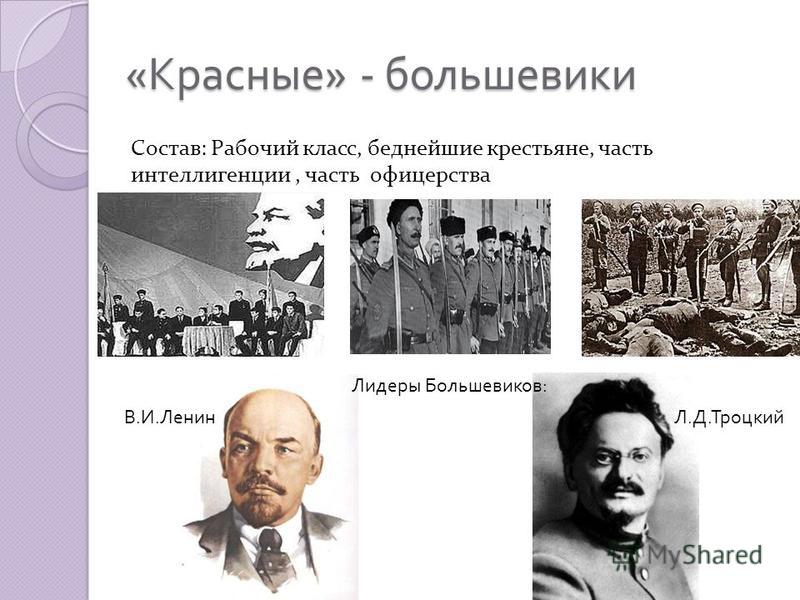

Красные в гражданской войне

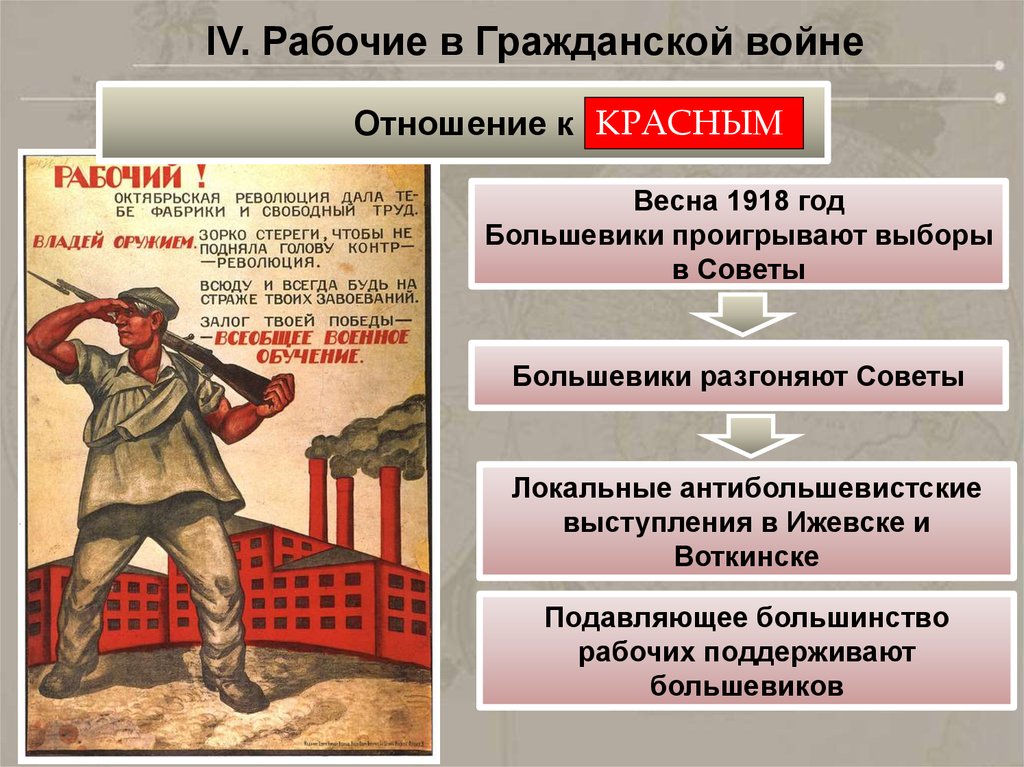

Существование красных как политической силы можно отсчитывать с 7 ноября 1917 года. Они представляли собой государство, которое называлось “Советская Россия”, именно так оно называлось до 30 декабря 1922, то есть до создания СССР.

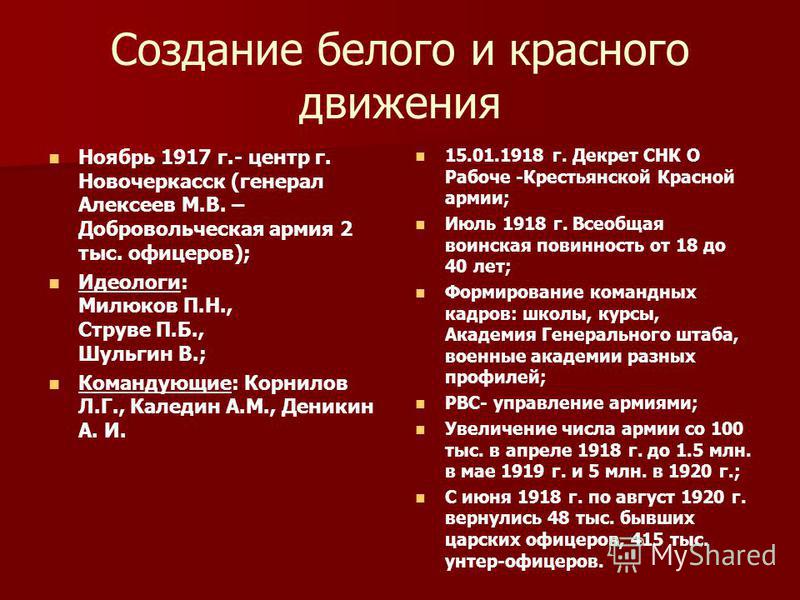

Рис. 1. Гражданская война карта.У красных была только одна партия – РКП (б), так с апреля 1918 года стала называться РСДРП. У них также было только одно правительство с необычным для того времени называнием – Совет Народных Комиссаров, который был сформирован 27 октября 1917 года. В сентябре 1918 года для управления вооруженными силами РСФСР был создан Реввоенсовет. 28 января 1918 года большевики создали собственные вооруженные силы – РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия).

В сентябре 1918 года для управления вооруженными силами РСФСР был создан Реввоенсовет. 28 января 1918 года большевики создали собственные вооруженные силы – РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия).

Руководящие должности распределялись следующим образом:

- Владимир Ленин – председатель Совнаркома.

- Лев Троцкий – председатель Реввоенсовета.

- Иоаким Вацетис и Сергей Каменец – главнокомандующие РККА (с сентября 1918).

- Яков Свердлов и Михаил Калинин – председатели ВЦИК.

Целью красных в годы Гражданской войны, теоретически, была мировая революция, но ее пришлось отложить на неопределенный срок из-за поражения в войне с Польшей летом-осенью 1920 года. Фактически их целью всегда был разгром белых на конкретном фронте.

Рис. 2. Карта гражданской войны в России.Белое движение

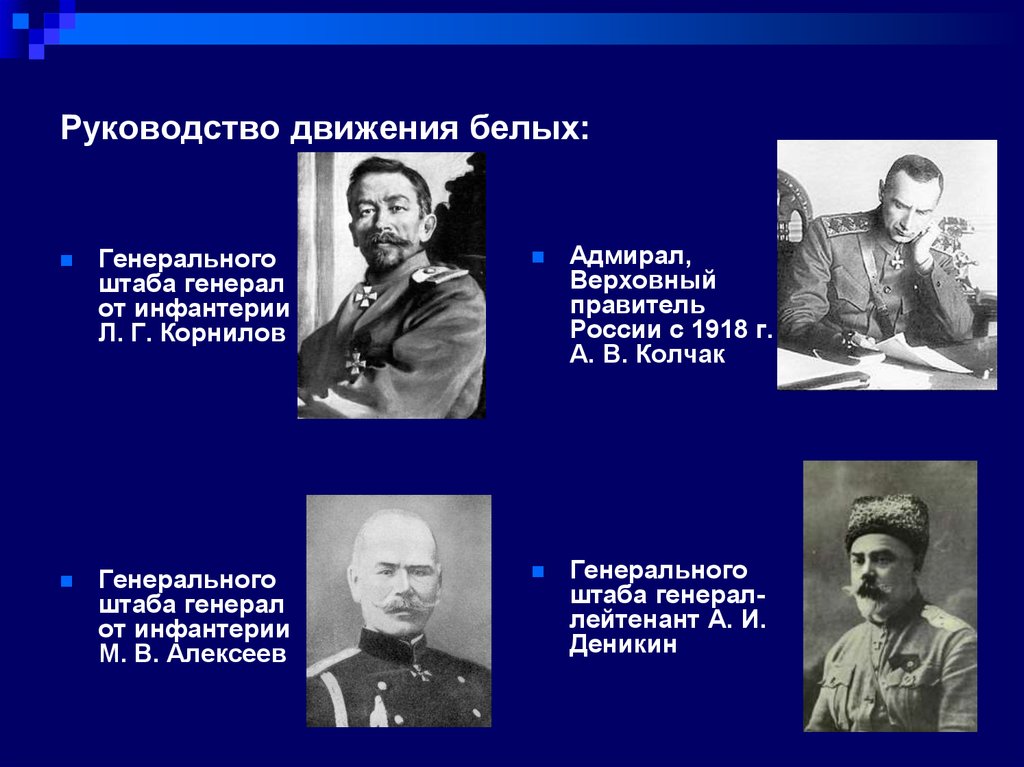

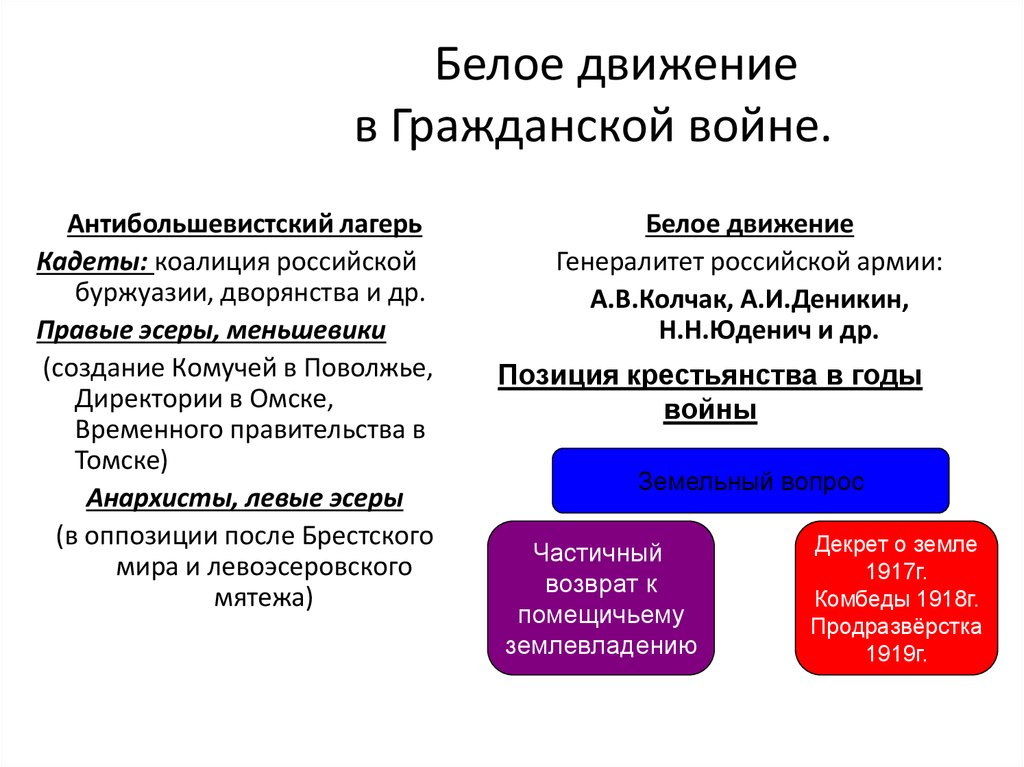

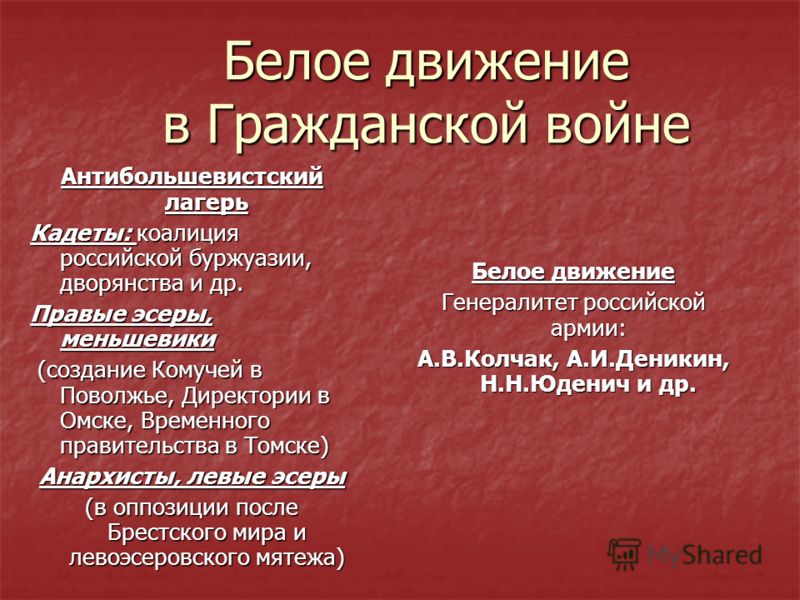

У него не было единого руководства и состав участников был очень разнообразным –

казаки, рабочие, крестьяне, национальные меньшинства, духовенство, интеллигенция, бывшие офицеры царской армии, генералы и адмиралы.

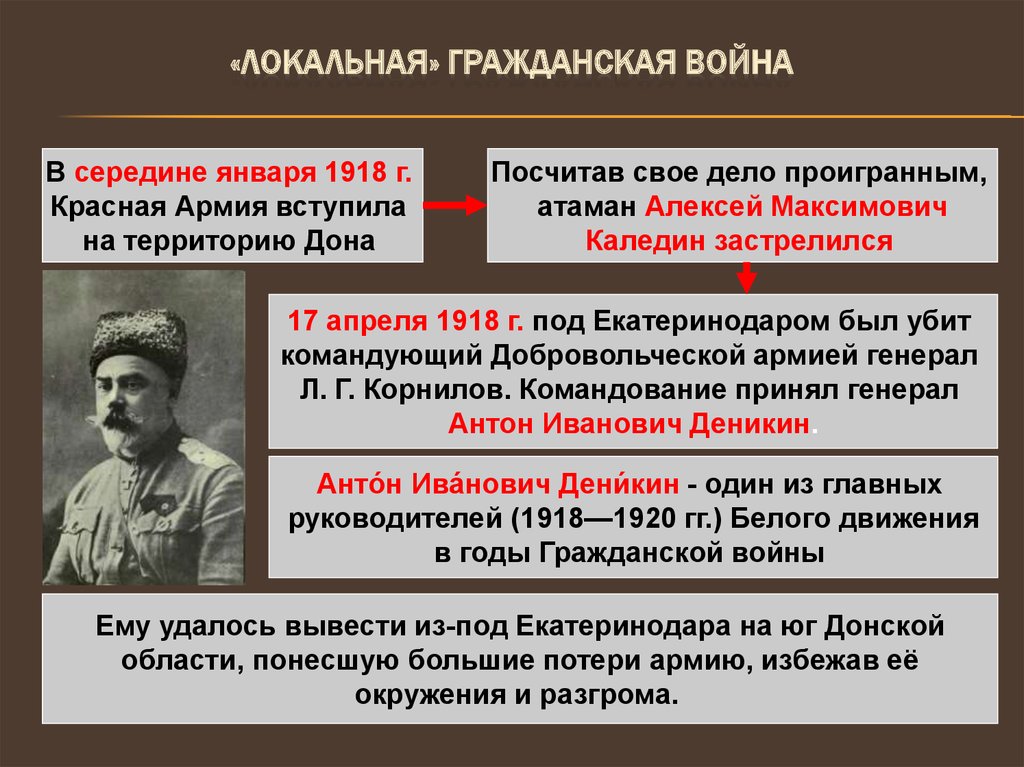

В ноябре 1917 года отряды для борьбы с красными на юге России стал создавать бывший руководитель Генштаба царской армии – генерал Алексеев. С января 1918 года ее официальным названием стало “Добровольческая армия”. Спустя год она вошла в состав ВСЮР – Вооруженных сил Юга России. Ее главнокомандующий – Антон Деникин на бумаге подчинялся адмиралу Колчаку, который с ноября 1918 года носил титул “Верховного правителя России”, однако, реальной координации военных действий между ними не было.

Остатки разгромленной красными армии Деникина бежали на Крымский полуостров, где продержались до ноября 1920 года. Они называли себя “Русская армия”.

В азиатской части России центром белого движения стал Омск. Сначала этот город стал одним из центров мятежа чехословацкого корпуса. С октября 1918 года в нем находилось Временное Всероссийское правительство, а в ноябре 1918 адмирал Колчак организовал военный переворот и создал “Российское правительство”. К январю 1920 года оно было разгромлено красными.

Лидерами второстепенных направлений белого движения стали Юденич (на территории Эстонии в 1919 году) и Миллер (в Архангельске).

Своей целью белое движение видело разгром красных и восстановление “Единой и неделимой России”. Вопрос о форме правления оставался открытым, так как не все белые были монархистами или сторонниками свергнутого в ноябре 1917 года Керенского.

В советской историографии к белому движению относили даже финнов и поляков, с которыми красным пришлось воевать в 1919-1921 годах.

Красные успели повоевать с интервентами, басмачами и различными повстанцами – восставшими моряками в Кронштадте, с антоновцами на Тамбовщине, с формированиями Грузинской демократической республикой и других государств, которые появились на территории бывшей Российской империи в тот период.

Рис. 3. Красные и белые.Систематизировать полученные знания поможет такая таблица:

Лидеры | Командующие | Органы власти | |

Красные | Ленин, Троцкий, Свердлов, Калинин, Каменев, Вацетис, | Буденный, Фрунзе, Егоров, Тухачевский | ВЦИК, Совнарком, Реввоенсовет, съезд Советов |

Белые | Колчак, Авксентьев, Вологодский | Деникин, Юденич, Миллер, Семенов, Алексеев | Временное Сибирское правительство, Российское правительство, КОМУЧ |

Что мы узнали?

В годы гражданской войны более организованными были красные. Именно поэтому они вышли из нее победителями, а белые проиграли, несмотря на помощь со стороны ряда стран-интервентов.

Именно поэтому они вышли из нее победителями, а белые проиграли, несмотря на помощь со стороны ряда стран-интервентов.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Катя Братанова

5/5

Алексей Беляев

4/5

Оценка доклада

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 339.

А какая ваша оценка?

Белые и красные. Есть ли победитель?(Гражданская война в России) – конспект урока – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана)

авторы: Александр Борисович Корнилаев , учитель истории, истории, Саратовская область

Внимание! Администрация сайта rosuchebnik.ru не несет ответственности за содержание методических разработок, а также за соответствие разработки ФГОС.

Урок отработки умений и рефлексии. Цель урока: подвести к пониманию того, что Гражданская война- трагедия всего российского общества. На уроке организована работа с документами. Также используется литературный материал. Анализируя источники, дискутируя ,учащиеся подводятся к выводу:в гражданской войне не может быть победителя. Это -трагедия для народа и страны.

Цель урока: подвести к пониманию того, что Гражданская война- трагедия всего российского общества. На уроке организована работа с документами. Также используется литературный материал. Анализируя источники, дискутируя ,учащиеся подводятся к выводу:в гражданской войне не может быть победителя. Это -трагедия для народа и страны.

А я стою один меж них,

В ревущем пламени и дыме,

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за другихМ. Волошин

Цель урока:подвести к пониманию того, что Гражданская война– трагедия всего российского общества

Задачи:

- закрепление и расширение знаний учащихся о Гражданской войне;

- формирование умений и навыков у учащихся: работать с текстом учебника, документами, анализировать и систематизировать фактический материал;

- умениеформулировать собственную точку зрения на исторические события, выступать перед аудиторией.

Тип урока:Урок отработки умений и рефлексии

Формы работы учащихся:фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная

Необходимое техническое оборудование: ПК и мультимедийный проектор, раздаточный материал, карта «Гражданская война и интервенция», учебные картины, фонограмма песни «Смело мы в бой пойдем»

Основные понятия и знания: Гражданская война, красные, белые, РККА, Реввоенсовет

Межпредметные и межкурсовые связи

История Нового времени – «Гражданская война в США»

Новейшая история – гражданская война в Испании

Важнейшие даты и события:

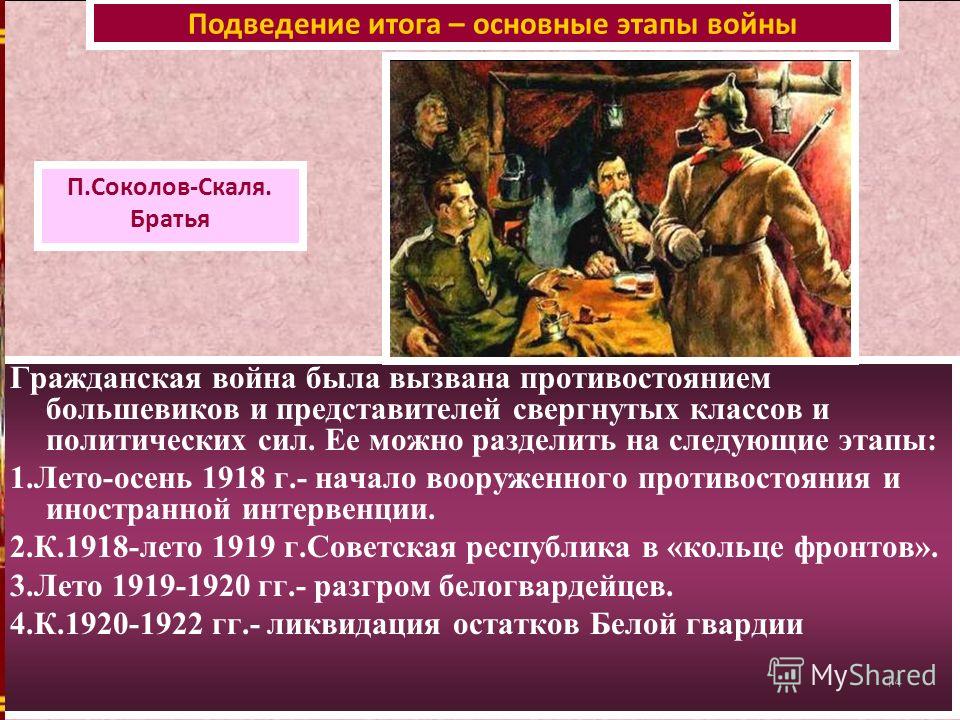

- Первый этап Гражданской войны – апрель-май – ноябрь 1918 г.

- Второй этап Гражданской войны – декабрь 1918 – март 1920 г.

- Третий этап Гражданской войны – апрель-ноябрь 1920 г.

Исторические персонажи: В.И. Ленин,А. И. Деникин, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, П.Н. Врангель, М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, Л.Д. Троцкий

Предполагаемые результаты:

- Предметные: учащиеся узнают о: 1) о причинах, этапах и основных событиях Гражданской войны; 2) о мыслях и чувствах людей в годы Гражданской войны; 3) о результатах гражданской войны.

- Надпредметные:

- Метапредметные: 1) формирование навыков отбора и обработки информации в соответствии с целевым назначением создаваемого учебного продукта; 2) логическое построение ответа, аргументация своей точки зрения; 3) развитие критического и творческого мышления; 4)развитие воображения, эмпатии, креативных способностей, рефлексии, эмоционально-чувствительной сферы личности.

- Личностные: 1) формирование способности находить в себе силы противостоять жизненным обстоятельствам2) совершенствование навыка публичного выступления, ведения диалога и дискуссии; 3) умение использовать соответствующий поставленной задаче стиль речи и предметно-терминологический язык; 4) соблюдение требований дресс-кода при работе на публику; 5) повышение ответственности за свой личный вклад в командную работу, умение работать в команде; 6) непроизвольное втягивание в посильную работу слабых учащихся, повышение их самооценки и ответственности

Словарь занятия:

Аргументация – приведение доводов, аргументов; совокупность аргументов в пользу чего-либо

Аксиологический анализ – анализ с точки зрения представленных ценностных ориентиров и стереотипов.

Документ – письменный исторический источник;

Источник исторический – свидетельство прошлого, попадающее в сферу внимания исследователя, которое может быть использовано для какого-либо утверждения о прошлом;

Многоуровневый анализ исторических документов – комплексный подход к изучению источника на основе вопросов атрибутивного, историко-логического, критического, аксиологического и праксиологического характера.

Праксиологический анализ исторического источника – изучение и оценка документа с точки зрения его важности и полезности в изучении прошлого, в понимании настоящего.

Структура и ход урока (План)

- Организационный этап.

- На фронтах Гражданской войны

- Дискуссия «Есть ли победитель?»

- Итоги.

I. Этап мотивации и актуализации

1. Вступительное слово учителя. В сознании наших соотечественников Великая Отечественная война нередко как бы заслоняет войну гражданскую. Но как ни ужасен был нацизм, гражданская война страшнее. Гитлер – это нашествие чуждой силы: гражданская война – это война брата с братом, отца с сыном. Мы ничего не поймем в тех событиях, если будем думать, что все красные (или белые) были хорошими – или, наоборот, негодяями и извергами. У тех ,кого зовем красными, была своя правда, а у тех кого считаем белыми, – своя.

Давайте вспомним основные события гражданской войны

1) Что такое гражданская война? Назовите примеры из мировой истории?

2) Когда началась война? Какие существуют варианты ответа на этот вопрос?

3) Назовете основные периоды войны

Первый этап Гражданской войны – апрель-май – ноябрь 1918 г.

Второй этап Гражданской войны – декабрь 1918 – март 1920 г.

Третий этап Гражданской войны – апрель-ноябрь 1920 г

4) Покажите на карте, где располагались основные очаги сопротивления большевикам.

5) Какие силы действовали в гражданской войне?

6) Какую роль сыграла интервенция в гражданской войне?

7) Каким образом гражданская война коснулась территории нашей губернии.

Считаете ли вы истинными эти высказывания?

1) Расстрел царской семьи – справедливое возмездие за совершенные преступления.

2) Польский народ приветствовал поход Красной Армии на Варшаву.

3) Нежелание социалистических партий найти компромисс способствовало развязыванию войны.

4) Мужество и героизм были присущи в этой войне и той и другой стороне.

5) Самым выдающимся полководцем Красной Армии был Тухачевский.

6) Основную часть всех воевавших армий составляло крестьянство.

7) «Военный коммунизм был единственно возможной политикой в годы войны».

8) Большую роль в привлечении офицеров на сторону Красной Армии сыграли Сталин и Ворошилов.

Обратите внимание на картины.( Приложение 3) Что их объединяет?

Какие чувства людей того времени хотели донести художники?

Вопрос: Были ли победители в гражданской войне? Можно ли вообще победить в такой войне?

Звучит музыка «Смело, мы в бой пойдем.»

Участники войны пели одни песни, но с разными словами. О чем это говорит? (Приложение1)

Дом поэта в маленьком поселке Коктебеле в Крыму в годы гражданской войны был одним из немногих мест, где уважение к личности человека значило больше, чем политические пристрастия, а терпимость одерживала верх над ненавистью. Обитатель этого дома неоднократно заступался за большевиков, арестованных врангелевской контрразведкой, за офицеров, оказавшихся в застенках ЧК. Ни белые, ни красные не считали поэта М. Волошина своим: в стране, где посылали людей на смерть из-за малейших оттенков политических взглядов, он оказался непонятным, подозрительным.

|

Вопрос учителя |

Действия учеников |

Предполагаемый ответ |

1 |

Назовите. Были ли у гражданской войны условия, предпосылки, причины, истоки? Используйте стихотворение М.Волошина «Гражданская война». (Приложение 2) |

На основе изученного материала отвечают на вопрос. |

– до 1861г господствовало крепостное право, порождавшее крайние формы социального неравенства – непримиримость революционеров на недальновидную политику последнего монарха – резкий рост ожесточенности в обществе в завершающий момент I Мировой войны – неспособность Временного правительства обуздать стихию и на восприимчивость масс к идеям большевиков, открыто призывавших к гражданской войне. |

2 |

Сделайте вывод.

|

Делают вывод.

|

Предпосылки гражданской войны существовали.

|

Кто виноват в развязывании гражданской войны?

|

Отвечают на вопрос.

|

– кадеты: весной 1918 г они создали в Москве подпольный национальный центр. Тесно связанная с Добровольческой Армией, эта организация готовила восстание в Москве. Был разработан план восстания, закуплены партии оружия. Осенью 1919 г заговор был раскрыт, основные руководители Национального центра расстреляны. – меньшевики продолжали политическую борьбу с большевиками, а правые эсеры перешли к борьбе революционной -после создания однопартийного правительства большевики обострили положение тем, что распустили Учредительное собрание и заключили Брестский мир с Германией на фоне роста антибольшевистских настроений . |

|

Вывод:

|

Делают вывод.

|

Обе стороны в той или иной степени виновны в развязывании гражданской войны.

|

|

3 |

Можно ли было предотвратить гражданскую войну? Как это можно было сделать? Почему стороны не пошли на уступки?

|

Отвечают на вопрос. |

Можно. Если бы каждая сторона пошла на уступки. Основная причина-борьба за власть. |

Работая с документом, ответьте на вопрос: Каковы были цели борьбы? За какие идеалы белые и красные подняли оружие? (Приложение 4) Может быть, ответив на эти вопросы, мы сумеем понять, почему по разные стороны баррикад оказались бывшие друзья, сослуживцы, близкие родственники. Обратите внимание на картину «Братья» (Приложение 3) И там и здесь между рядами |

Работают с документами |

Белые: стремились к осуществлению не менее смутного идеала, в демократическом, патриотическом тоне. Красные: построение царства социализма в мировом масштабе путем перманента революции, одним из элементов которого является гражданская война. |

|

|

Приложение 5 Каковы формы проведения гражданской войны? Кто виноват в развязывании террора? В. Бортневский «Жестокости красного террора могут быть объяснены (не оправданы) накопившимся озлоблением неимущих, их низким культурным уровнем, популярностью анархистских настроений. А жесто-кости белого террора в большинстве своем культурные и образован-ные люди могли творить насилие в таком размере? В. Шульгин: «Белое движение было начато почти что святыми, а кончили его почти разбойниками». (см. стихи М. Цветаевой) |

Работают с документами |

Виноваты красные, но белые их поддержали |

5 |

Кто и почему победил? И какой ценой? |

Отвечают на вопрос |

|

6 |

Какие уроки мы могли бы извлечь из гражданской войны? |

Отвечают на вопрос, размышляют |

Красные, так как белые были разобщены и недостаточно организованы Белые: необходимость единства действий, согласованности, Выдвижения более привлекательных и понятных массам лозунгов. Красных: война утвердила в мысли о том, что самые жестокие действия способствуют достижению победы. Неосновательность своих надежд на мировую революцию. Невозможность проведения прежней экономической политики. – гражданская война является страшным бедствием, ужасной национальной трагедией – важной ценностью является не идея, а человеческие жизни – в гражданской войне не может быть победителей – необходимо способствовать распространению в обществе готовности к компромиссам, всячески изживать непримиримость к оппонентам. |

Клод Анри де Сен– Симон как-то писал, что если Франция внезапно потеряет по 50 лучших представителей каждой профессии, то нация станет телом без души. Россия в годы гражданской и I войны потеряла гораздо больше .(около 10 млн человек) Так есть ли победитель в такой войне ? Можно ли в ней победить? У М. Все рядком лежат, — Не развесть межой, Поглядеть: солдат! Где свой, Где чужой? Белым был – красным стал: Кровь обагрила Красным был – белым стал Смерть побелила. |

Размышляют, дискутируют, формулируют сои ответы

|

Нет, т.к. это победа – -над общечеловеческими принципами.(см. картину «Братья»

|

|

Какая мысль содержится в этом отрывке? Согласны ли вы с автором? Готово ли наше нынешнее общество к такому пониманию гражданской войны? |

|

Понадобились десятки лет, чтобы заново оценить те события и осознать простейшую из истин. В гражданской войне нет ни победителей, ни побеждённых: это народная трагедия. |

III. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке

Чтение стихотворение И. Северянина

Я чувствую, близится судное время:

Бездушье мы духом своим победим,

И в сердце России пред странами всеми

Народом народ будет, грозно судим.

И спросят избранники – русские люди –

У всех обвиняемых русских людей,

За что умертвили они в самосуде

Цвет яркий культуры отчизны своей.

Зачем православные Бога забыли,

Зачем шли на брата, рубя и разя…

И скажут они: «Мы обмануты были,

Мы верили в то, во что верить нельзя».

И судьи умолкнут с печалью любовной,

Проверив себя в неизбежный черед.

И просят: «Но кто же зачинщик виновный?» —

И будет ответ: «Виноват весь народ».

Он думал о счастье отчизны родимой,

Он шел на жестокость во имя любви…»

И судьи воскликнут: «Народ подсудимый!

Ты нам неподсуден; мы – братья твои!»

Мы – часть твоя, плоть твоя, кровь твоя, грешный,

Наивный, стремящийся вечно вперед,

Взыскующий Бога в Европе кромешной,

Счастливый в несчастье, великий народ!

Подведение итогов. Оценки.

Подведение итогов. Оценки. Д/з: Ответить на вопросы:

- Возможна ли гражданская война в наше время и каковы будут ее причины?

- Как не допустить гражданской войны в России?

Кто такие «красные» и «белые»? Гражданская война (1917-1922): Красная Армия и Белая

Кто такие «красные» и «белые»? Гражданская война (1917-1922): Красная Армия и Белая

Откуда взялись термины «красный» и «белый»? Гражданская война знала также «зеленых», «кадетов», «социалистов-революционеров» и другие формирования. В чем их принципиальное отличие?

В этой статье мы ответим не только на эти вопросы, но и вкратце познакомимся с историей становления Советской власти в стране. Поговорим о столкновении Белой гвардии и Красной Армии.

Содержание

- 1 Происхождение терминов «красные» и «белые»

- 2 Предпосылки войны

- 3 Предыстория

- 4 Октябрьская революция

- 5 Установление «красной» власти

- 6 Второй период Гражданской войны

- 7 Заключительный этап

- 8 Причины победы

- 9 Последствия

- 10 Отражение в культуре

Происхождение терминов «красные» и «белые»

Сегодня история Родины все меньше волнует молодежь. Согласно опросам, многие понятия не имеют, кто такой Ленин, не говоря уже об Отечественной войне 1812 года…

Однако такие слова и фразы, как «красный» и «белый», «гражданская война» и «октябрьская революция», по-прежнему слышны. Однако большинство из них не знают подробностей, но слышали условия.

Давайте подробнее рассмотрим эту проблему. Мы должны начать с того, откуда пришли два противостоящих лагеря: «белые» и «красные» в гражданской войне. В принципе, это был идеологический ход советских пропагандистов и ничего больше. Теперь вы откроете для себя эту загадку.

Теперь вы откроете для себя эту загадку.

Если обратиться к учебникам и справочникам Советского Союза, то выясняется, что «белые» — это белогвардейцы, сторонники царя и враги «красных», большевики.

Вроде так и было. Но на самом деле это еще один враг, с которым боролись Советы.

Ведь страна семьдесят лет прожила в противостоянии с вымышленными противниками. Это были «белые», кулаки, декадентский Запад, капиталисты. Очень часто столь расплывчатое определение врага служило поводом для клеветы и террора.

Далее мы обсудим причины гражданской войны. «Белые», согласно большевистской идеологии, были монархистами. Но вот в чем загвоздка, монархистов на войне практически не было. Им было не за кого воевать, и их честь не пострадала. Николай II отрекся от престола, но его брат не принял корону. Таким образом, все царские офицеры были освобождены от присяги.

Откуда же тогда взялась эта разница в «цвете»? Если у большевиков действительно был красный флаг, то у их противников никогда не было белого. Ответ кроется в истории полутора веков назад.

Ответ кроется в истории полутора веков назад.

Великая французская революция дала миру две противоборствующие стороны. Королевские войска носили белое знамя — знак династии французских правителей. После захвата власти их противники повесили красный холст на окно ратуши в знак введения военного времени. В те времена любое скопление людей разгоняли солдаты.

Большевикам противостояли не монархисты, а сторонники созыва Учредительного собрания (конституционные демократы, кадеты), анархисты (махновцы), «зеленая армия» (боролись против «красных», «белых» захватчиков.) и тех, кто хотел выделить свою территорию в свободное государство.

Таким образом, термин «белые» был хитроумно использован идеологами для определения общего врага. Его выгодная позиция заключалась в том, что любой красноармеец мог в двух словах объяснить, за что он сражается, в отличие от всех других повстанцев. Это привлекло простых людей на сторону большевиков и позволило им выиграть гражданскую войну.

Предпосылки войны

При изучении Гражданской войны на уроках таблица просто необходима для хорошего усвоения материала. Ниже представлены этапы этого военного конфликта, которые помогут лучше сориентироваться не только в статье, но и в этом периоде истории Отечества.

Ниже представлены этапы этого военного конфликта, которые помогут лучше сориентироваться не только в статье, но и в этом периоде истории Отечества.

| Фазы | У тебя | Разработки |

| 1 | Февраль — март 1917 г | Свержение самодержавия, раскол общества. |

| 2 | Март — октябрь 1917 г | Обострение противостояния в обществе. |

| 3 | Октябрь 1917 г. — март 1918 г | Ликвидация временного правительства. Установление Советской власти. Распространение вооруженного конфликта. |

| 4 | Март — июнь 1918 г | Усиление насилия и террора. Формирование красно-белой армии. |

| 5 | Лето 1918 г. — конец 1920 г | Война с участием регулярных войск, в том числе иностранных. Милитаризация экономики. |

| 6 | 1921-1922 гг | Растворение, локализация и окончание гражданской войны. |

Теперь, когда мы определились, кто такие «красные» и «белые», Гражданская война, а точнее ее фазы, станет более понятной. Вы можете начать изучать их более глубоко. Начать стоит с предпосылок.

Вы можете начать изучать их более глубоко. Начать стоит с предпосылок.

Таким образом, основной причиной накала страстей, переросшего в пятилетнюю гражданскую войну, стали накопившиеся противоречия и проблемы.

Во-первых, участие Российской империи в Первой мировой войне разрушило экономику и истощило ресурсы страны. Большая часть мужского населения находилась в армии, сельское хозяйство и городская промышленность пришли в упадок. Солдаты устали бороться за чужие идеалы, когда дома были голодные семьи.

Вторая причина — аграрные и промышленные проблемы. Слишком много крестьян и рабочих жили за чертой бедности. Большевики этим воспользовались в полной мере.

Чтобы превратить участие в мировой войне в межклассовую борьбу, были предприняты шаги.

Вначале прошла первая волна национализации бизнеса, банков и земли. Затем был подписан Брестский мирный договор, ввергнувший Россию в пучину полной гибели. На фоне всеобщей разрухи бойцы Красной Армии устроили террор, чтобы остаться у власти.

Чтобы оправдать свое поведение, они построили идеологию борьбы против белогвардейцев и интервентов.

Предыстория

Рассмотрим подробнее, почему началась гражданская война. Таблица, которую мы предоставили ранее, иллюстрирует стадии конфликта. Но начнем с событий, которые произошли до Великой Октябрьской революции.

Ослабленная участием в Первой мировой войне Российская империя находится в упадке. Николай II отрекается от престола. Что еще более важно, у него нет преемника. В свете этих событий одновременно формируются две новые силы: Временное правительство и Совет рабочих депутатов.

Первые начали заниматься социальной и политической сферами кризиса, а большевики сосредоточились на усилении своего влияния в армии. Этот путь впоследствии привел их к возможности стать единственной доминирующей силой в стране.

Это была неразбериха в правительстве, которая привела к образованию «красных» и «белых». Гражданская война была лишь апофеозом их разногласий. Чего и следовало ожидать.

Октябрьская революция

Действительно, трагедия Гражданской войны начинается с Октябрьской революции. Большевики набирали силу и уверенно шли к власти. В середине октября 1917 г в Петрограде стала складываться очень напряженная обстановка.

25 октября глава временного правительства Александр Керенский выезжает из Петрограда в Псков с просьбой о помощи. Он лично оценивает события в городе как бунт.

В Пскове он просит генерала Духонина помочь ему с войсками. Керенский, кажется, получает поддержку от казаков, но внезапно кадеты покидают регулярную армию. Теперь конституционные демократы отказываются поддерживать главу правительства.

Не найдя должной поддержки в Пскове, Александр Федорович едет в город Остров, где знакомится с генералом Красновым. В это же время в Петрограде происходит штурм Зимнего дворца. В советской истории это событие представлено как ключевое событие. Но на самом деле это произошло без сопротивления депутатов.

После холостого выстрела крейсера «Аврора» матросы, солдаты и рабочие подошли к зданию и арестовали всех присутствующих членов временного правительства. Кроме того, прошел II съезд Советов, на котором был принят ряд основных деклараций и отменены расстрелы на фронте.

Кроме того, прошел II съезд Советов, на котором был принят ряд основных деклараций и отменены расстрелы на фронте.

Ввиду переворота Краснов решает оказать помощь Александру Керенскому. 26 октября в направлении Петрограда вышел семисотый кавалерийский отряд. Предполагалось, что в самом городе их поддержит восстание кадетов. Но его подавили большевики.

В этой ситуации стало ясно, что Временное правительство больше не действует. Керенский бежал, генерал Краснов договорился с большевиками о возможности беспрепятственного возвращения на Остров.

Между тем эсеры начинают радикальную борьбу против большевиков, которые, по их мнению, приобрели большую власть. Ответом на убийства некоторых «красных» лидеров стал террор большевиков и началась гражданская война (1917-1922). Сейчас мы рассматриваем дальнейшие события.

Установление «красной» власти

Как мы уже говорили выше, трагедия Гражданской войны началась задолго до Октябрьской революции. Простые люди, солдаты, рабочие и крестьяне были недовольны сложившейся ситуацией. Если в центральных районах многие военизированные формирования находились под жестким контролем Командования, то в восточных частях царили совершенно другие настроения.

Если в центральных районах многие военизированные формирования находились под жестким контролем Командования, то в восточных частях царили совершенно другие настроения.

Именно присутствие большого числа резервных войск и их нежелание вступать в войну с Германией помогли большевикам быстро и бескровно получить поддержку почти двух третей армии. Только 15 крупных городов оказали сопротивление «красной» власти, 84 по собственной инициативе перешли в их руки.

Неожиданный сюрприз для большевиков в виде огромной поддержки растерянных и усталых солдат был объявлен «красным» как «триумфальный марш Советов».

Гражданская война (1917-1922) только усугубилась после подписания разрушительного для России Брестского мирного договора. По условиям договора бывшая империя потеряла более миллиона квадратных километров территории. Сюда входили: Прибалтика, Беларусь, Украина, Кавказ, Румыния, Донские территории. Кроме того, они должны были выплатить Германии 6 миллиардов марок компенсации.

Это решение вызвало протесты как внутри страны, так и со стороны Антанты. Одновременно с обострением различных локальных конфликтов начинается военная интервенция западных государств на территорию России.

Вступление войск Антанты было усилено восстанием чехословацкого корпуса в Сибири и восстанием кубанских казаков под предводительством генерала Краснова. Разбитые отряды белогвардейцев и часть интервентов бежали в Среднюю Азию и долгие годы продолжали борьбу против Советской власти.

Второй период Гражданской войны

Именно на этом этапе наибольшую активность проявили белогвардейцы-герои гражданской войны. История сохранила такие фамилии, как Колчак, Юденич, Деникин, Юзефович, Миллер и другие.

У каждого из этих командиров было свое видение будущего государства. Некоторые пытались сотрудничать с войсками Антанты, чтобы свергнуть большевистское правительство и снова созвать Учредительное собрание. Другие хотели стать местными князьями. Сюда входят такие люди, как Махно, Григорьев и другие.

Сложность этого периода заключается в том, что сразу после окончания Первой мировой войны немецкие войска должны были покинуть территорию России только после прихода Антанты. Но по секретному соглашению они ушли раньше, передав города большевикам.

Как показывает история, гражданская война сразу после такого поворота событий вступает в фазу особой жестокости и кровопролития. Неудача командиров, ориентированных на западные правительства, усугублялась острой нехваткой квалифицированных офицеров. Таким образом, армии Миллера, Юденича и некоторых других формирований распались только потому, что при отсутствии командиров среднего звена основной приток сил приходился на пленных красноармейцев.

Газетные сообщения этого периода характеризовались такими заголовками: «Две тысячи солдат с тремя орудиями перешли на сторону Красной Армии».

Заключительный этап

Историки склонны связывать начало последнего периода войны 1917-1922 годов с войной в Польше. С помощью своих западных соседей Пилсудский хотел создать конфедерацию с территорией от Балтики до Черного моря, но его чаяниям не суждено было сбыться. Армии гражданской войны, возглавляемые Егоровым и Тухачевским, сражались в глубине Западной Украины и достигли польской границы.

Армии гражданской войны, возглавляемые Егоровым и Тухачевским, сражались в глубине Западной Украины и достигли польской границы.

Победа над этим врагом должна была побудить рабочих Европы к борьбе. Но все планы руководителей Красной Армии рухнули после сокрушительного поражения в сражении, которое сохранилось под названием «Чудо на Висле».

После заключения мирного договора между Советским Союзом и Польшей разногласия начинаются в области Антанты. В результате финансирование «белого» движения уменьшилось, и гражданская война в России пошла на убыль.

В начале 1920-х годов такие изменения во внешней политике западных государств привели к признанию Советского Союза большинством стран.

Герои гражданской войны в последний период сражались с Врангелем на Украине, с захватчиками на Кавказе и в Средней Азии, в Сибири. Среди самых выдающихся полководцев следует отметить Тухачевского, Блюхера, Фрунзе и некоторых других.

Таким образом, в результате пяти лет кровопролитных сражений на территории Российской Империи образовалось новое государство. Впоследствии она стала второй сверхдержавой, единственным соперником которой были США.

Впоследствии она стала второй сверхдержавой, единственным соперником которой были США.

Причины победы

Посмотрим, почему «белые» потерпели поражение в гражданской войне. Сравним оценки противоборствующих фракций и постараемся прийти к единому выводу.

Советские историки видели главную причину своей победы в том, что массовая поддержка оказывалась угнетенными слоями общества. Особый акцент был сделан на тех, кто пострадал в результате революции 1905 года, потому что они безоговорочно перешли на сторону большевиков.

Напротив, «белые» жаловались на нехватку человеческих и материальных ресурсов. На оккупированных территориях с миллионным населением не смогли провести даже минимальную мобилизацию для пополнения рядов.

Особый интерес представляет статистика гражданской войны. «Красные», «белые» (таблица приведена ниже) больше всего пострадали от дезертирства. Дали о себе знать невыносимые условия жизни, а также отсутствие четких целей. Цифры относятся только к большевистским силам, поскольку записи Белой гвардии не содержат четких цифр.

| Месяц | Кол-во человек |

| Февраль | Более 26 тысяч. |

| Март | Более 54 тысяч. |

| Может | Более 78 тысяч. |

| Июнь | Более 146 тысяч. |

| Июль | Более 270 тысяч. |

| Август | Более 299 тысяч. |

Основным моментом, отмеченным современными историками, была политическая сфера конфликта.

Белой гвардии, прежде всего, не хватало централизованного управления и минимального взаимодействия между частями. Они боролись на местном уровне, каждый за свои интересы. Вторая особенность — отсутствие политических операторов и четкой повестки дня. Эти моменты часто назначались офицерам, которые умели только воевать, но не вести дипломатические переговоры.

Красноармейцы создали мощную идеологическую сеть. Была выработана четкая система понятий, которая практиковалась в головах рабочих и солдат. Лозунги давали понять даже самому угнетенному крестьянину, за что он будет бороться.

Лозунги давали понять даже самому угнетенному крестьянину, за что он будет бороться.

Именно такая политика позволила большевикам получить максимальную поддержку населения.

Последствия

Победа «красных» в гражданской войне досталась государству очень дорого. Хозяйство было полностью разрушено. Страна потеряла территории с населением более 135 миллионов человек.

Сельское хозяйство и растениеводство, производство продуктов питания сократилось на 40-50 процентов. Реквизиция продуктов и «красно-белый» террор в нескольких регионах привели к гибели огромного количества людей от голода, пыток и казней.

Промышленность, по мнению экспертов, при Петре Великом скатилась до уровня Российской империи. По словам исследователей, показатели производства упали до 20% с объемов в 1913 году, а в некоторых регионах — до 4.

В результате начался массовый отток рабочих из городов в села. Потому что была хоть какая-то надежда не умереть с голоду.

«Белые» в гражданской войне отражали стремление знати и высших чинов вернуться к старым условиям жизни. Но их оторванность от настоящих настроений, царивших в простонародье, привела к полному поражению старых порядков.

Но их оторванность от настоящих настроений, царивших в простонародье, привела к полному поражению старых порядков.

Отражение в культуре

Лидеры гражданской войны увековечены в тысячах различных произведений — от кино до картин, от рассказов до скульптур и песен.

Например, такие шоу, как «Дни Турбиных», «Бег», «Оптимистическая трагедия» ввергли людей в напряженную военную обстановку.

В фильмах «Чапаев», «Красные дьяволы», «Мы из Кронштадта» показаны усилия, которые «красные» приложили во время гражданской войны для преодоления своих идеалов.

Литературные произведения Бабеля, Булгакова, Гайдара, Пастернака, Островского иллюстрируют жизнь представителей разных слоев общества в те тяжелые дни.

Примеры можно приводить практически бесконечно, потому что социальная катастрофа, в которую дошла гражданская война, нашла мощный отклик в сердцах сотен художников.

Поэтому сегодня мы узнали не только происхождение понятий «белый» и «красный», но и вкратце ознакомились с ходом событий гражданской войны.

Помните, что каждый кризис содержит семена будущих изменений к лучшему.

Поделиться:

- Предыдущая записьГерои войны 1812 года (список)

- Следующая записьКиргизская ССР: история, образование, герб, флаг, фото, области, столица, воинские части. Фрунзе, Киргизская ССР

×

Рекомендуем посмотреть

Adblock

detector

История: Наука и техника: Lenta.ru

Почти сто лет прошло после завершения Гражданской войны, но нанесенные ею травмы до сих пор тревожат современную Россию. Возможно ли примирение между сторонниками белых и красных? Заслуживают ли участники Гражданской войны памятников и мемориальных досок? Что не так в исторической политике нынешней России? Чему нашу страну может научить опыт Испании в преодолении наследия прошлого? Обо всем этом «Ленте. ру» рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор.

ру» рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор.

Ментальный разлом

«Лента.ру»: Почему до сих пор нет четких общепринятых датировок начала и окончания Гражданской войны в России?

Юлия Кантор

Юлия Кантор: Потому что на самом деле их и не может быть. Гражданские войны — это такая часть истории, которую трудно обозначить с точностью до дня, часа и минуты. В отличие от войн между государствами, их никто официально не объявляет. Как правило, любая гражданская война сливается в огромный многообразный поток кровавых событий, инцидентов и поводов.

Я согласна с историками, считающими, что Гражданская война в России началась 25 октября 1917 года (по старому стилю), когда большевики захватили власть в Петрограде, и закончилась в декабре 1922 года с образованием СССР в его первоначальном варианте. Есть историки, отсчитывающие начало Гражданской войны с Февральской революции 1917 года, и эта точка зрения тоже имеет право на существование. Есть и другие датировки, но на самом деле это не так уж и важно.

Есть и другие датировки, но на самом деле это не так уж и важно.

Материалы по теме:

Дело не в каких-либо конкретных датах начала и завершения Гражданской войны, а в ее последствиях. Она вызревала постепенно и так же постепенно затухала. Те пять лет, что она длилась, запомнились не только гибелью миллионов людей и массовым исходом за рубеж наиболее активной и образованной части общества, но и возникновением до сих пор неотрефлексированного ментального разлома.

Недавно в Ульяновске произошел большой скандал, когда в городе демонтировали мемориальную доску в честь белого генерала Владимира Каппеля, торжественно открытую и даже освященную местным митрополитом в 2018 году. Причем здание с этой доской находится на улице Тухачевского, воевавшего в годы Гражданской войны с Каппелем. Как вы можете оценить эту историю?

Здесь дело не в каких-либо юридических нюансах. Этот скандал красноречиво подтверждает то, о чем я только что сказала, — почти за сто лет с окончания Гражданской войны наше общество так и не преодолело вызванный ею ментальный разлом. Более того, поскольку наша власть так и не определилась, чьим наследником она себя считает, этот разлом сейчас еще больше усугубляется.

Более того, поскольку наша власть так и не определилась, чьим наследником она себя считает, этот разлом сейчас еще больше усугубляется.

Церемония открытия мемориальной доски в память о генерале Владимире Каппеле. Ульяновск, сентябрь 2018 года. Спустя год ее демонтируют.

Фото: rossaprimavera.ru

Причем это касается не только Гражданской войны, но и событий более позднего времени. Что касается моего отношения к этой истории, то я не против мемориальных досок в честь исторических деятелей прошлого — вопрос лишь в том, что на них написано.

Два года назад похожий скандал был в Санкт-Петербурге с мемориальной доской в честь адмирала Колчака.

Смольнинский районный суд Петербурга постановил демонтировать доску в январе 2017 года, отметив, что ее повесили без учета сведений об учиненных Колчаком массовых репрессиях. Насчет репрессий. А как тогда относиться к доскам и памятникам Ленину, Дзержинскому, Свердлову и другим большевистским руководителям, которые «украшают» площади столичных и периферийных городов, чьи имена и по сию пору носят улицы? Для меня это вопрос риторический.

Замечу, что в Петербурге уже в начале двухтысячных установили мемориальную доску адмиралу — как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого. Имя Колчака несколько лет назад вернули и острову у юго-восточного берега Таймырского залива — причем произошло это по решению правительства РФ. На доске, которую сняли по решению суда с дома, где он жил, было написано, что здесь «жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь».

Но это же правда.

Конечно. Колчак действительно был весьма успешным исследователем Арктики на рубеже XIX — XX веков. Документы, в том числе хранящиеся в Российском государственном архиве военно-морского флота, красноречиво свидетельствуют, какой огромный вклад внес Колчак в науку как полярный исследователь. Его открытиями и трудами широко пользовались еще в первые десятилетия советской власти — разумеется, негласно.

В Омске постоянно обливают краской мемориальную доску на здании, где в Гражданскую войну размещалась резиденция адмирала, а сейчас в городе перманентно идут ожесточенные споры о целесообразности установки памятника Колчаку. А как вы считаете? Заслуживает ли он памятника?

А как вы считаете? Заслуживает ли он памятника?

Он заслуживает того, чтобы о нем помнили. В отличие от мемориальной доски, памятник априори несет в себе положительный заряд, позитивную коннотацию. Я убеждена, что в Гражданской войне не было героев, во всяком случае, среди военных и политиков, потому что не может считаться героем тот, кто воевал против собственного народа. Потому я против памятника Колчаку.

Память и памятники

Исходя из вашей логики, теперь надо демонтировать и те памятники, что стоят еще с советских времен.

Дискуссия об этом началась еще в годы перестройки. Я сомневаюсь, есть ли смысл вообще бороться с памятниками. Это напоминает то, как в Древней Руси во время принятия христианства крушили языческих идолов, которым раньше поклонялись. Легче низвергнуть какого-нибудь Перуна и сбросить его в реку, чем постепенно воздействовать на умы людей.

Поэтому, на мой взгляд, уничтожение памятников — это в прямом смысле самое последнее дело. Сначала надо изменить массовое сознание, но для этого требуется систематическое историческое просвещение. Самое лучшее, что можно сделать с уже существующими памятниками советской эпохи — сосредоточить их в одном месте, как в 1990-е годы поступили в парке «Мементо» в Будапеште или в московском Музеоне. Кстати, демонтированная мемориальная доска Колчаку хранится в петербургском музее городской скульптуры.

Самое лучшее, что можно сделать с уже существующими памятниками советской эпохи — сосредоточить их в одном месте, как в 1990-е годы поступили в парке «Мементо» в Будапеште или в московском Музеоне. Кстати, демонтированная мемориальная доска Колчаку хранится в петербургском музее городской скульптуры.

А как вам идея установить памятник примирения красных и белых в Крыму? Сначала его хотели поставить в Севастополе к столетию Октябрьского переворота, а теперь планируют открыть к столетней годовщине исхода войск Врангеля в 1920 году.

Место явно выбрано неслучайно: как поется в одной песне, отсюда «пароходы … увозили на борту Россию». Вот только идея примирения кажется мне лукавой: ну как можно примирить смертельных врагов?! Мне понятна мысль о необходимости примириться с историей во всей ее трагической полноте, перестать ее «чистить» и цензурировать в угоду то красным, то белым.

Материалы по теме:

Я считаю этот монумент хорошей идеей, но только если его не станут использовать в сиюминутных политических целях. Надо еще посмотреть, как он будет выглядеть и что напишут на его постаменте. На мой взгляд, хорошо бы памятник событиям Гражданской войны посвятить не столько примирению ее участников, сколько памяти всех ее жертв. Мне близка позиция Максимилиана Волошина: «А я стою один меж них / В ревущем пламени и дыме. И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других».

Надо еще посмотреть, как он будет выглядеть и что напишут на его постаменте. На мой взгляд, хорошо бы памятник событиям Гражданской войны посвятить не столько примирению ее участников, сколько памяти всех ее жертв. Мне близка позиция Максимилиана Волошина: «А я стою один меж них / В ревущем пламени и дыме. И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других».

Что характерно, протест против возведения этого мемориала объединил в Севастополе как местных коммунистов, так и монархистов. Получается, что современные почитатели красных и белых в едином порыве сплотились против примирения.

Да, получается очень интересная историческая метафора, когда противоборствующие стороны если в чем-то и объединяются, то исключительно против взаимного примирения. Это еще один пример ментального разлома, вызванного Гражданской войной.

Выходит, что торфяной пожар Гражданской войны все еще горит в глубине общественного сознания России? Помните известные слова Шолохова, что «она и сейчас еще идет, средства только иные»?

Конечно, к тому же тема Гражданской войны в последнее время стала очень политизированной. При этом никто не хочет всерьез разобраться в ее истинных причинах и последствиях. Могу привести пример того, чему я сама была свидетелем.

При этом никто не хочет всерьез разобраться в ее истинных причинах и последствиях. Могу привести пример того, чему я сама была свидетелем.

Материалы по теме:

Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля придумал такой двухчастный проект: выставку «1919. Белый. Из забытого и уцелевшего наследия», где (впервые за сто лет!) экспонировались произведения «белых» художников, и круглый стол: «Два цвета — две правды?» Именно так, с вопросительным знаком. Конференция была открытой — стать слушателем и участником обсуждения научных докладов мог каждый. Дискуссия была острейшая, я бы назвала ее «вербальной рукопашной». Опять же вспомню Волошина: «Звучит один и тот же глас: «Кто не за нас — тот против нас! Нет безразличных: правда с нами!»». Вот этот радикализм никуда не ушел.

Мы все неравнодушные люди, но не стоит безапелляционно считать, что кто-то из нас имеет монополию на правду. Кстати, омский Центр изучения Гражданской войны в Сибири (подразделение Исторического архива Омской области), расположенный в доме, где была резиденция Колчака — Верховного правителя России, нередко пребывает в положении осажденной крепости. Радикалов с обеих сторон раздражает именно то, что здесь ведут честный и беспристрастный рассказ о Гражданской войне.

Радикалов с обеих сторон раздражает именно то, что здесь ведут честный и беспристрастный рассказ о Гражданской войне.

Испанский стыд и страх

Я помню, как за последнюю четверть века у нас в стране многие публичные интеллектуалы часто ставили в пример Испанию, где после демонтажа франкистского режима и подписания «пакта Монклоа» не стали будоражить старые раны и попытались забыть о кровавой Гражданской войне 1936-1939 годов. Но, как мы видим по последним событиям, связанным в том числе с недавней дискуссией о перезахоронении Франко, такая политика мало помогла, а замалчивание травм прошлого все равно в итоге обернулось новым взаимным ожесточением нынешнего испанского общества.

Испания — это наглядный пример того, почему нельзя замалчивать и загонять внутрь травмы прошлого. Все равно рано или поздно они дадут о себе знать. Теперь мы наблюдаем, насколько общество там резко радикализировалось.

Почему в Испании вновь обрел силу голос людей, склонных к героизации франкистов? Потому что в свое время демократическая власть, пришедшая на смену режиму Франко, не смогла или не захотела провести тяжелую, но абсолютно необходимую работу по разъяснению его преступной сущности.

Да, но в Испании хотя бы теперь пытаются это исправить. Страна, несмотря на бурные споры и дискуссии, все-таки пытается на государственном уровне преодолеть тяжелое наследие прошлого. Например, уже в XXI веке там приняли законы об осуждении франкизма и об исторической памяти. Как вы думаете, почему у нас в России до сих пор не произошло осмысления опыта Гражданской войны и нет общепризнанной исторической оценки ее итогов?

Закон — важная вещь, но он — не тумблер, которым можно переключить массовое сознание, воспитать его. Память, видите ли, не регулируется законами. Закон в данном случае — производная исторической политики.

Материалы по теме:

Но вернемся в Россию: я уже говорила, что государство в этом вопросе до сих пор не определилось. Мы видим, как одна часть современной политической элиты слишком увлеклась идеализацией Белого движения (причем в его, так сказать, империалистической ипостаси), а другая — ностальгирует по советскому прошлому. Я еще раз повторю — государству нужно разобраться самому с собой и решить, чьим наследником оно является. Да, это трудно, но совершенно необходимо. И при этом не диктовать историкам свою точку зрения как единственно правильную.

Да, это трудно, но совершенно необходимо. И при этом не диктовать историкам свою точку зрения как единственно правильную.

Ваш коллега Кирилл Александров считает, что за всеми нынешними разговорами о примирении скрываются моральный релятивизм и нежелание размышлять и оценивать события прошлого. Вы с ним согласны?

Мы с вами уже касались этой темы применительно к памятникам. Когда говорят о примирении, то сразу хочется спросить: примирение кого и с чем? Красные и белые, а также их ментальные наследники не примирятся никогда. Примириться — это не означает, что надо непременно согласиться с кем-то или чем-то. Примириться — это понять свое прошлое с максимальной открытостью, чтобы полностью в нем разобраться, принять его. Если к столетию окончания Гражданской войны появится памятник (и здесь совершенно неважно, где его поставят), то он должен быть посвящен той войне как общей трагедии нашего народа. Еще Цицерон сказал: «Вершина всех зол — это победа в гражданской войне».

Открытие закладного камня на месте будущего памятника, посвященного окончанию Гражданской войны в России. Севастополь, 20 сентября 2019 года.

Севастополь, 20 сентября 2019 года.

Фото: council.gov.ru

У нас в стране за постсоветское время были подобные попытки разобраться со своим прошлым?

Нам надо разобраться не с прошлым, а в прошлом. Да, особенно активно эта работа шла в начале 1990-х годов. Но слишком быстро закончилась, уйдя из общественного поля в сугубо научное. И винить в этом только власти — малодушно. Да, историческая политика (причем нередко с советскими идеологемами и советской же методологией) у нас доминирует над историческим знанием и сознанием, и тенденция эта в последние годы усиливается.

Материалы по теме:

Увы, есть и еще одна неприятная тенденция: отсутствие общественного запроса на историческое знание, недоверие к фактам, ностальгия по прежним мифам. Это очень опасно: обществом, не желающим знать прошлое, легко манипулировать. Но пока открыты архивы, есть историки и издательства, музеи в разных концах России, спокойно и последовательно занимающиеся популяризацией так называемых сложных вопросов истории. Их работа — единственный антидот от исторического беспамятства.

Их работа — единственный антидот от исторического беспамятства.

Белое движение в Гражданской войне в России в 1917-1922 гг.

Происхождение Белого движения

Почему белая армия называлась белой

Участники белого движения

Лидеры Белого движения

Хроника военных действий Белой армии (кратко)

Причины поражения белых в Гражданской войне

Цели и идеология Белого движения

Белый террор

Происхождение Белого движения

Белое движение зародилось в конце октября 1917 г. как реакция на большевистский переворот в Петрограде. Случилось то, что совсем недавно Временное правительство считало невозможным. «Солдатский бунт» и мятеж «рыцарей на час» оказался началом кровавой братоубийственной войны.

Случилось то, что совсем недавно Временное правительство считало невозможным. «Солдатский бунт» и мятеж «рыцарей на час» оказался началом кровавой братоубийственной войны.

Вооружённое восстание партии Ленина поставило крест на завоеваниях Февральской революции и планах Временного правительства о проведении свободного Учредительного собрания, которое должно было решить политическую судьбу России — её государственное устройство. Попытки немногочисленных защитников Зимнего дворца противостоять восставшим стали первым актом Гражданской войны: 130 ударниц добровольческого женского батальона, несколько отрядов юнкеров, несколько офицеров и 40 военных инвалидов вечером 25 октября вели коридорные бои с солдатами, матросами и рабочими. Большевиков было гораздо больше. Они взяли верх всего за несколько часов. Временное правительство пало: министров арестовали и заключили в Петропавловскую крепость, премьер-министр А.Ф. Керенский бежал.

Из воспоминаний полковника О. фон Прюссинга о боях в Зимнем дворце: «Большинство ударниц попали всё же в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу — бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады». Погибла и их командующая. Её тело Прюссинг обнаружил в коридоре, когда юнкера покидали здание. Женщина зубами вцепилась в ногу заколотого ею матроса. Рядом лежал труп красногвардейца, который, судя по всему, убил её в этой схватке, но и сам тут же нашёл свою смерть».

фон Прюссинга о боях в Зимнем дворце: «Большинство ударниц попали всё же в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу — бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады». Погибла и их командующая. Её тело Прюссинг обнаружил в коридоре, когда юнкера покидали здание. Женщина зубами вцепилась в ногу заколотого ею матроса. Рядом лежал труп красногвардейца, который, судя по всему, убил её в этой схватке, но и сам тут же нашёл свою смерть».

Штурм Зимнего дворца. (commons.wikimedia.org)

Гораздо более упорное сопротивление оказали в следующие несколько дней противники большевиков в Москве. Там они впервые назвали себя «белыми». Комитет общественной безопасности во главе с эсером В. Рудневым и главой Московского военного округа полковником К. Рябцовым, юнкера московских военных училищ и добровольцы из числа студентов взялись за оружие и заняли Городскую думу и Манеж. 27 октября несколько сотен белогвардейцев разбились на отряды, захватили почтамт, телеграф, Никитские ворота и Тверской бульвар. В тот же день начались столкновения с красной гвардией, управляемой военно-революционным комитетом. 28 октября юнкера с боем взяли Кремль. Около недели до 5 тыс. белых сражались за Москву с превосходящими силами (до 10 тыс. человек и несколько орудий) и ждали помощи с фронта, но так и не дождались. 2 ноября руководители КОБ сдались, белая гвардия сложила оружие, а на следующий день красные вошли в Кремль. В сражении за древнюю столицу России погибло до 500 человек с обеих сторон.

27 октября несколько сотен белогвардейцев разбились на отряды, захватили почтамт, телеграф, Никитские ворота и Тверской бульвар. В тот же день начались столкновения с красной гвардией, управляемой военно-революционным комитетом. 28 октября юнкера с боем взяли Кремль. Около недели до 5 тыс. белых сражались за Москву с превосходящими силами (до 10 тыс. человек и несколько орудий) и ждали помощи с фронта, но так и не дождались. 2 ноября руководители КОБ сдались, белая гвардия сложила оружие, а на следующий день красные вошли в Кремль. В сражении за древнюю столицу России погибло до 500 человек с обеих сторон.

Максим Горький после борьбы за Москву: «В некоторых домах вблизи Кремля стены домов пробиты снарядами, и, вероятно, в этих домах погибли десятки ни в чём не повинных людей».

С подчинением большевикам Москвы стало ясно, что Октябрьский переворот — вовсе не небольшой бунт, который скоро будет подавлен армией: в Москву просто некого было послать с фронта, надёжных дивизий не осталось. Та часть русского офицерства и общества, которая видела в большевиках радикалов и узурпаторов власти, постепенно начала готовиться к долгой вооружённой борьбе. Историк С. П. Мельгунов писал: «Молодые самоотверженные защитники Москвы потянулись в одиночку на юг для того, чтобы встать под славные знамёна Добровольчества».

Та часть русского офицерства и общества, которая видела в большевиках радикалов и узурпаторов власти, постепенно начала готовиться к долгой вооружённой борьбе. Историк С. П. Мельгунов писал: «Молодые самоотверженные защитники Москвы потянулись в одиночку на юг для того, чтобы встать под славные знамёна Добровольчества».

Слова Мельгунова, современника тех событий, точно указывают направление, в котором в конце 1917 г. двигались противники красных. В ноябре-декабре офицеры, настроенные против революции из-за развала армии и незаконного захвата власти Лениным, перебирались на Дон вслед за генералом Лавром Корниловым. Этот прославленный военачальник уже пытался удержать войска от революционной пропаганды и обладал огромным авторитетом. Там же, в Новочеркасске, генерал М. В. Алексеев собирал для отпора красным добровольцев. В декабре Корнилов возглавил Добровольческую армию (прежде называемую «Алексеевской организацией») — первую белую армию России.

Л. Г. Корнилов, 1917. (commons.wikimedia.org)

Г. Корнилов, 1917. (commons.wikimedia.org)

Почему белая армия называлась белой

Белый цвет символизировал чистоту помыслов деятелей Белого дела. Впервые «белой гвардией» назвали себя отряды офицеров, студентов и юнкеров, вставшие на борьбу с красной гвардией в Москве в конце октября — начале ноября 1917 г.

Участники белого движения

Добровольческая армия (всего чуть больше 4 тыс. человек в начале 1918 г.) стала впоследствии одной из главных сил Гражданской войны. Помимо неё против большевизма боролись армия адмирала А.В. Колчака (до октября 1918 г. контролировалась Комитетом членов Учредительного собрания и Уфимской Директорией), Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича под Петроградом, армия генерала Е. К. Миллера на Севере России, а также отдельные воинские формирования вроде войск атамана Семёнова в Забайкалье, отрядов генерала А. Н. Пепеляева в Сибири и др.

Успех большевиков в самом начале противостояния — захват Петрограда, Москвы и центральных областей России — во многом предопределил их победу: Белое движение оказалось разрозненным, расколотым и опиралось на индустриальную периферию, тогда как красным достался центр, богатый военными складами, промышленностью и населением. Тем не менее его лидеры полагались на военное искусство и на порыв добровольцев — а значит, могли надеяться на успех.

Тем не менее его лидеры полагались на военное искусство и на порыв добровольцев — а значит, могли надеяться на успех.

Лидеры Белого движения

До осени 1918 г. у Белого движения не было вождя — высшего авторитета, подобного Ленину. На эту роль в самом начале Гражданской войны претендовал бывший главнокомандующий русской армии Л. Г. Корнилов, но его гибель оставила белых без объединяющей фигуры, которая устроила бы большинство противников большевиков. 18 ноября 1918 г. адмирал А. В. Колчак и его сторонники пришли к власти в Омске — правление политически разношёрстной Директории сменила военная диктатура одного человека. Колчак провозгласил себя Верховным правителем России. Белым требовался лидер, который мог бы представлять их на международной арене, к тому же, адмирал был единственным из лидеров антибольшевистского лагеря, занимавшим высокий военный пост в царской России по приказу Николая II — пост главнокомандующего Черноморского флота. Это делало его власть в глазах других белых легитимной, преемственной. В результате Колчака признали лидером и Деникин, и Юденич, и остальные генералы движения. Это признание, однако, носило довольно формальный характер: на деле Колчак не мог отдавать Деникину приказы или сместить его и заменить на иного офицера. В реалиях Гражданской войны власть обеспечивалась доверием армии, её преданностью и готовностью подчиняться конкретному командиру. А значит, роль личности приобрела огромное значение.

В результате Колчака признали лидером и Деникин, и Юденич, и остальные генералы движения. Это признание, однако, носило довольно формальный характер: на деле Колчак не мог отдавать Деникину приказы или сместить его и заменить на иного офицера. В реалиях Гражданской войны власть обеспечивалась доверием армии, её преданностью и готовностью подчиняться конкретному командиру. А значит, роль личности приобрела огромное значение.

| Имя | Предыстория | Роль в Гражданской войне |

| Лавр Георгиевич Корнилов |

Генерал русской армии, получил известность в годы Первой мировой; в 1915 г. сбежал из австрийского плена. В июле 1917 г. стал главнокомандующим, в августе предпринял неудачную попытку силой защитить государство от левых радикалов, но в результате интриг А.  Ф. Керенского был объявлен мятежником; до падения Временного правительства оставался в заключении. Ф. Керенского был объявлен мятежником; до падения Временного правительства оставался в заключении. |

Встав во главе Добровольческой армии, повёл её 9 (22) февраля 1918 г. в «Ледяной поход» на Екатеринодар. 31 марта на подступах к городу убит огнём артиллерии красных. В истории Белого движения остался как один из его основателей, был объединяющей фигурой для офицерства. |

| Михаил Васильевич Алексеев | Генерал русской армии, в годы Первой мировой войны возглавлял штаб Верховного главнокомандующего, в марте 1917 г. выступил за отречение Николая II от престола. |

Октябрьский переворот встретил в Петрограде, после чего отправился на Дон, где в начале ноября 1917 г. приступил к формированию антибольшевистских добровольческих сил. В дальнейшем занимался организаторской работой в белой армии, Умер от воспаления лёгких в октябре 1918 г. |

| Антон Иванович Деникин |

Генерал русской армии, один из самых эффективных военачальников Первой мировой войны.

|

Возглавил Добровольческую армию после гибели Корнилова и командовал белыми на Юге до апреля 1920 г. Сумел объединить под своим началом крупные силы, одержать ряд побед и закрепить за белыми Юг России. Осенью 1919 г. предпринял поход на Москву: наступление Деникина было остановлено Красной армией под Тулой. После войны эмигрировал во Францию. |

| Александр Васильевич Колчак | Вице-адмирал, в 1916—1917 гг. главнокомандующий Черноморским флотом; присягнул Временному правительству. |

В октябре 1918 г. возглавил антибольшевистские силы в Сибири, был признан Белым движением как Верховный правитель России; весной 1919 г. армия Колчака успешно наступала на запад, но была остановлена за сотню вёрст от Казани. После поражений лета и осени 1919 г. Колчак оставил Омск и отступил в Иркутск, где был арестован красными повстанцами, 7 февраля 1920 г. расстрелян местным ВРК по приказу В.  И. Ленина. И. Ленина. |

| Николай Николаевич Юденич | Генерал русской армии, в период Первой мировой войны не потерпел ни одного поражения. |

Встал во главе белой добровольческой Северо-Западной армии (СЗА), предпринял осенью 1919 г. поход на Петроград. После отступления СЗА в Эстонию расформировал её остатки, затем жил в Европе, умер в 1933 г. |

| Евгений Карлович Миллер | Генерал русской армии, в годы Первой мировой возглавлял штаб 5-й армии и командовал 26-м армейским корпусом. После Февральской революции присягнул Временному правительству. |

Командовал малочисленными белыми войсками на Севере России (Мурманск, Архангельск), которые в основном вели оборонительные действия. Потерпел поражение в феврале 1920 г. В эмиграции продолжал борьбу с большевиками; в 1937 г. был похищен агентами НКВД в Париже, вывезен в Москву и расстрелян в 1939 г.  |

| Пётр Николаевич Врангель | Кавалерист, Первую мировую закончил генералом, был известен своей храбростью и находчивостью. |

В Добровольческой армии с лета 1918 г. В апреле 1920 г., после отставки Деникина возглавил её. Управляя Югом России и Крымом, пытался решить политические проблемы Белого движения, чтобы привлечь на его сторону больше людей. Однако военное положение не позволило в полной мере реализовать эти планы. Красная армия осенью 1920 г. начала наступление на Крым, откуда белая армия эвакуировалось в ноябре 1920 г. После войны жил в Югославии и Бельгии, умер в 1928 г. от туберкулёза. |

А. И. Деникин. (commons.wikimedia.org)

А. В. Колчак. (commons.wikimedia.org)

Хроника военных действий Белой армии

| Дата | Событие | Результат |

|

27 октября — 2 ноября 1917 г.  |

Борьба белой гвардии за Москву | Рождение «белой гвардии». |

| 9 февраля — 30 апреля 1918 г. | «Ледяной поход» Добровольческой армии на Екатеринодар (Краснодар) |

Гибель генерала Корнилова, неудача похода, отступление армии на Дон. Вести о походе привлекли в Белое движение десятки тысяч противников большевизма и позволили пополнить войска. |

|

март — апрель 1919 г. |

«Полёт к Волге» — наступление Русской армии под началом А. В. Колчака |

Белые разгромили 5-ю армию красных, взяли Бирск, Уфу, Мензелинск, Стерлитамак, Бугуруслан, Чистополь и угрожали Казани. |

| май — октябрь 1919 г. | Отступление Русской армии |

В результате контрнаступления РККА и продолжительных сражений армия Колчака отступила за Урал, утратив завоевания весны 1919 г.  |

| июнь — октябрь 1919 г. | Поход Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) под началом А. И. Деникина на Москву |

В ходе летнего наступления белые захватили Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Курск, Воронеж и Орёл. 28 сентября РККА перешла в контрнаступление и вскоре выбила ВСЮР из Тульской губернии. Спустя две недели началось отступление белых. |

| октябрь — декабрь 1919 г. | Отступление ВСЮР |

Осенью армия Деникина оставила Воронеж, Орёл, Чернигов, Ливны, Брянск, Киев и Курск, 26 декабря — Ростов-на-Дону. |

| октябрь — ноябрь 1919 г. | Операция «Белый меч» — поход армии генерала Юденича на Петроград |

Белые взяли Ямбург, Лугу, Гатчину, и Царское село и подошли к Петрограду 20−21 октября, но были остановлены на Пулковских высотах.  В начале ноября армия отступила, в декабре её остатки ушли в Эстонию. В начале ноября армия отступила, в декабре её остатки ушли в Эстонию. |

| ноябрь 1919 — март 1920 гг. | «Великий Сибирский Ледяной поход» — отступление армии Колчака в Сибири |

Осеннее наступление РККА создало угрозу Омску — столице Колчака; в ночь на 14 ноября белым пришлось оставить город и начать долгое отступление на Восток — в Иркутск: с боями, на морозе, при недостатке провизии и боеприпасов. После ареста и расстрела Колчака 7 февраля 1920 г. остатки армии пробились в Забайкалье. |

| зима — осень 1920 г. | Оборона ВСЮР на Юге России и в Крыму |

Более полугода белая армия под началом А. И. Деникина, а с апреля 1920 г. П. Н. Врангеля упорно оборонялась. После решительного штурма крымских рубежей обороны (с 8 ноября) Врангель принял решение об эвакуации войск и гражданских беженцев: 15−16 ноября около 145 тыс.  человек покинули Крым. человек покинули Крым. |

| сентябрь 1922 г. — июнь 1923 г. | Последняя кампания Гражданской войны — поход отряда генерала А. Н. Пепеляевана Якутск |

Малочисленный отряд (ок. 800 человек) добрался до пригорода Якутска Амги, где встретил отпор красного отряда И. Строда. 3 марта белые отступили, а 18 июня сдались в Аяне. Пепеляева судили, отбывал заключение до 1936 г., расстрелян в 1938 г. |

Поход Деникина на Москву. (commons.wikimedia.org)

Наступление Русской армии А. В. Колчака весной 1919 г. (commons.wikimedia.org)

Операция «Белый меч». (commons.wikimedia.org)

Причины поражения белых в Гражданской войне

Противники большевизма уже в конце 1917 г. оказались в стратегически невыгодном положении. Густо населённые центральные области с лучшей сетью железных дорог, промышленными предприятиями и запасами контролировали красные. Белым досталась провинция. В отличие от большевиков, они не представляли из себя единой военной силы, их войска формировались вокруг изолированных друг от друга центров — на Юге, в Сибири, на Северо-Западе и на Севере России. Не хватало им и внутреннего единства и военного единоначалия. Партийная дисциплина, авторитет Ленина и Троцкого скрепляли красных, а лидеры Белого движения интриговали друг против друга, в их правительствах в периоды неудач начиналась «министерская чехарда». Колчак совершил Омский переворот и сверг Директорию (впрочем, совершенно неэффективную), Деникин ушёл в отставку во многом в результате открытой критики Врангеля. Деникин и Колчак соперничали между собой: стремились идти на Москву в отрыве друг от друга, хотя соединение их армий могло дать серьёзное преимущество. Не раз мешали военному успеху и личные амбиции командиров отдельных подразделений. Так, в критический момент похода армии Юденича на Петроград генерал Ветренко не выполнил приказ перерезать в Тосно железную дорогу на Москву, так как хотел наступать скорее на Петроград и первым туда ворваться.

Белым досталась провинция. В отличие от большевиков, они не представляли из себя единой военной силы, их войска формировались вокруг изолированных друг от друга центров — на Юге, в Сибири, на Северо-Западе и на Севере России. Не хватало им и внутреннего единства и военного единоначалия. Партийная дисциплина, авторитет Ленина и Троцкого скрепляли красных, а лидеры Белого движения интриговали друг против друга, в их правительствах в периоды неудач начиналась «министерская чехарда». Колчак совершил Омский переворот и сверг Директорию (впрочем, совершенно неэффективную), Деникин ушёл в отставку во многом в результате открытой критики Врангеля. Деникин и Колчак соперничали между собой: стремились идти на Москву в отрыве друг от друга, хотя соединение их армий могло дать серьёзное преимущество. Не раз мешали военному успеху и личные амбиции командиров отдельных подразделений. Так, в критический момент похода армии Юденича на Петроград генерал Ветренко не выполнил приказ перерезать в Тосно железную дорогу на Москву, так как хотел наступать скорее на Петроград и первым туда ворваться. В результате Красная армия воспользовалась этой дорогой, перебросила в город подкрепление, и численное превосходство красных решило исход борьбы в их пользу.

В результате Красная армия воспользовалась этой дорогой, перебросила в город подкрепление, и численное превосходство красных решило исход борьбы в их пользу.

Колчак: «Кто первый попадёт в Москву, тот и будет господином положения»

Проблемы с дисциплиной среди офицеров оказались особенно фатальными для белых. В условиях недостатка людей, вооружения, боеприпасов и обмундирования требовалось с особым тщанием распоряжаться этими ресурсами. Однако в хаосе Гражданской войны им это не удавалось: военным не хватало опыта государственного управления. Тылы распухли от разного рода штабов и учреждений, в которых писари проедали деньги, сотрудники служб снабжения воровали. Военный министр правительства Колчака генерал А. П. Будберг оставил в дневнике характерную запись: «В угаре надежд, поднятых свержением большевиков в Сибири, померкли уроки прошлого, и все жадно тянутся к старым источникам кормёжки, благ, преимуществ и наслаждений; все чавкают оголодавшими челюстями, испускают похотливую слюну и неспособны видеть будущего (…) тылы переполнены автомобилями, а на фронте (…) их не имеют; здесь вся адъютантщина и прихлебательская челядь высоких лиц раскатывает по магазинам, ресторанам и визитам в казённых автомобилях». В августе 1919 г. Будберг охарактеризовал нравы в Омске ещё более отчаянными словами: «В правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; (…) в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные тёмные проходимцы, авантюристы». Ещё один офицер, И. С. Ильин, писал в январе 1920 г. о том же: «Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. (…) Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем».

В августе 1919 г. Будберг охарактеризовал нравы в Омске ещё более отчаянными словами: «В правительстве нравственная гниль, разлад и засилье честолюбцев и эгоистов; (…) в обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плавают и наслаждаются разные тёмные проходимцы, авантюристы». Ещё один офицер, И. С. Ильин, писал в январе 1920 г. о том же: «Кругом грубое хищничество и отсутствие элементарной честности. (…) Шкурные вопросы доминируют, личные интересы царствуют надо всем».

А. П. Будберг. (commons.wikimedia.org)

В других белых армиях эти явления тоже давали о себе знать, особенно в Северо-Западной: для похода на Петроград Юденич мобилизовал всего 20 700 человек, хотя в армии числилось ещё около 80 тыс. — частично это были нахлебники, записавшиеся в СЗА ради пайка, частично те, кому просто не хватило вооружения. А противостояло этим 20 тысячам до 60 тыс. красных (7-я и 15-я армии при поддержке ряда дополнительных формирований): при таком соотношении сил следует высоко оценить военное искусство Юденича, войска которого к 20 октября 1919 г. почти вошли в Петроград — их остановили на Пулковских высотах, всего в нескольких километрах от города. Не сумел обеспечить себе перевес в численности и Деникин — в его наступлении на Москву в сентябре 1919 г. участвовало 98 тыс. человек — против 176 тыс. Лишь Колчак смог перед весенним наступлением 1919 г. собрать превосходящие силы — 135 тыс. штыков и сабель; однако уже к маю РККА на Восточном фронте достигла того же числа, а затем и превзошла его.

почти вошли в Петроград — их остановили на Пулковских высотах, всего в нескольких километрах от города. Не сумел обеспечить себе перевес в численности и Деникин — в его наступлении на Москву в сентябре 1919 г. участвовало 98 тыс. человек — против 176 тыс. Лишь Колчак смог перед весенним наступлением 1919 г. собрать превосходящие силы — 135 тыс. штыков и сабель; однако уже к маю РККА на Восточном фронте достигла того же числа, а затем и превзошла его.

Деникин: «Нас было мало (…). Но за нами было военное искусство»

Наконец, при численном и материальном превосходстве РККА особенно чувствительными были просчёты чисто военные: отказ Колчака и Деникина от соединения их армий, ставка на одно мощное наступление, недооценка противника, растянутые фронты и недостаточное укрепление тыла.

Все перечисленные проблемы — исключительно военного и административного характера. Однако в конечном счёте, Гражданская война — это война политическая. Белому движения не хватало людей не просто так. Успех Красной армии и поражение Белого дела обусловлены тем, что белые проиграли политически, и именно в их идеологической неудаче, которая не позволила привлечь на свою сторону достаточное число сторонников, кроется первопричина неудачи военной.

Белому движения не хватало людей не просто так. Успех Красной армии и поражение Белого дела обусловлены тем, что белые проиграли политически, и именно в их идеологической неудаче, которая не позволила привлечь на свою сторону достаточное число сторонников, кроется первопричина неудачи военной.

Белые казаки. (commons.wikimedia.org)

Цели и идеология Белого движения

Первая и общая цель Белого движения, включавшего в себя политически разнообразные силы (и монархистов, и республиканцев, и эсеров, и меньшевиков), — военный разгром большевизма. Решение государственных вопросов откладывалось на будущее, на послевоенное время. Эта позиция получила название «непредрешенчества». Генерал Юденич выразил это в следующих словах: «У белой гвардии есть одна цель — изгнать большевиков из России. Политической программы у гвардии нет. Она не монархическая и не республиканская. Как военная организация она не интересуется вопросами политической партийности. Её единственная программа — долой большевиков (…). Когда большевики будут низвергнуты, белая гвардия займётся восстановлением порядка». Похожие речи произносили и Деникин, и Колчак, который говорил, что не пойдёт «ни по пути реакции, ни по пути партийности». Все они придерживались свойственном военным Российской империи этическому принципу — держаться в стороне от политики. Пожалуй, всё, что отстаивалось белыми относительно твёрдо, — право собственности и идея единой, неделимой и сильной России в границах прежней империи.

Её единственная программа — долой большевиков (…). Когда большевики будут низвергнуты, белая гвардия займётся восстановлением порядка». Похожие речи произносили и Деникин, и Колчак, который говорил, что не пойдёт «ни по пути реакции, ни по пути партийности». Все они придерживались свойственном военным Российской империи этическому принципу — держаться в стороне от политики. Пожалуй, всё, что отстаивалось белыми относительно твёрдо, — право собственности и идея единой, неделимой и сильной России в границах прежней империи.

Агитационный плакат Белого движения. (commons.wikimedia.org)

В остальном белые действовали ситуативно и идеологически противопоставляли себя большевизму в качестве здоровых национальных сил. Агитация опиралась на критику политики Ленина — позорного Брестского мира, грабительской национализации, антицерковных мероприятий, красного террора и произвола; сами большевики изображались немецкими шпионами, а жизнь в «совдепии» — подобной тюремной.